三苯基锡和聚苯乙烯微塑料联合暴露对胭脂鱼幼鱼的急性毒性效应

2020-07-27张潇峮罗鸣钟沈子伟倪朝辉

张潇峮,王 伟,罗鸣钟,柴 毅,沈子伟,倪朝辉

(1.中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部长江中上游渔业资源环境科学观测实验站,武汉 430223;2.长江大学动物科学学院,湖北 荆州 434025)

三苯基锡(triphenyltin,TPT)是一类重要的环境污染物[1,2],被广泛应用于农业、工业和生物医学方面,其使用量呈现逐年递增趋势。三苯基锡污染普遍存在我国水体环境中,东南沿海港口水域三苯基锡平均含量为0.7 mg/L[3],青岛石老人海水浴场的三苯基锡浓度更是高达53.2 ng/L[4]。经调查发现,三峡水库已经受到三苯基锡污染物不同程度的影响[5]。

微塑料(Microplastics,MPs)是指直径小于5 mm的塑料颗粒[6]。环境中的塑料垃圾或仍在使用的大块塑料,在物理磨损、化学降解和生物降解的共同作用下降解为粒径更小的塑料,逐渐形成微塑料[7,8]。微塑料性质稳定,进入环境后难以被降解,可在风力、河流、洋流等外力作用下进行长时间、长距离的迁移[9],对生态环境造成持久的影响,已成为当前重要的全球性环境问题。微塑料对于海洋环境的污染已早有研究[10],而近年来在淡水水域也发现了不同程度的微塑料污染,其中包括我国的长江流域及三峡水库库区[11]等。由于微塑料具有疏水性强、比表面积大的特点,已有许多研究表明微塑料可吸附水体中其他污染物,形成复合污染,这也导致风险源对水生生物的污染胁迫途径愈发复杂,会造成不可预知的生态风险[12,13]。目前,有关微塑料与水环境中其他污染物复合污染的研究刚刚起步,且多集中于多氯联苯、多环芳烃、多溴代二苯醚等传统有机污染物[14-16],有关微塑料与其他新兴水体污染物之间的相互作用研究十分有限。

胭脂鱼(Myxocryprinusasiaticus)属于鲤形目(Cypiniformes)胭脂鱼科(Catostomida)胭脂鱼属(Myxocyprimus),本属在我国仅胭脂鱼1种,主要分布于我国长江的干支流和附属湖泊以及闽江流域[17]。近年来,由于过度捕捞及产卵场、栖息地生境退化,胭脂鱼资源量已明显下降。目前闽江的胭脂鱼种群几近绝迹,而长江中的胭脂鱼分布区也在逐渐缩小[18]。胭脂鱼现已被列为国家二级濒危保护动物[19]。为保护这一物种,采取了建立保护区、禁捕、增殖放流等保护手段[20],三峡水库库区即为胭脂鱼幼鱼的重要放流区域。目前已有研究对胭脂鱼的基础生物学、营养学[21-23],以及以农药和杀菌剂等为目标污染物的环境毒理学进行了探讨[24]。尚未有关于胭脂鱼在有机污染物和微塑料水体暴露下的生理毒理学的研究报道。本实验研究了胭脂鱼对三苯基锡与微塑料联合暴露的急性毒性效应,旨在探讨水环境中三苯基锡和微塑料对胭脂鱼幼鱼的影响,为胭脂鱼的资源保护提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 实验材料

胭脂鱼由石首市长吻鮠国家级良种场提供,挑选外观正常,体质健康,规格接近的个体 [体质量(0.325±0.065)g,体长(2.7±0.1)cm]用于实验。实验前暂养于实验室塑料箱中,用水为曝气的自来水,气泵连续充气,温度为(24.0±1.5)℃,溶氧≥6.0 mg/L,光照周期12 h光照 ∶12 h黑暗。

1.2 暴露液的配制

三苯基锡储备液:取0.1 g三苯基锡(aladdin industrial corporation)溶于100 mL二甲基亚砜(天津市科密欧化学试剂有限公司)中,配制成1 g/L的三苯基锡储备液,避光4 ℃保存。

三苯基锡标准中间使用液:移取1 g/L的三苯基锡储备液1 mL,用蒸馏水定容至1 000 mL,此三苯基锡标准使用液的浓度为1 mg/L。

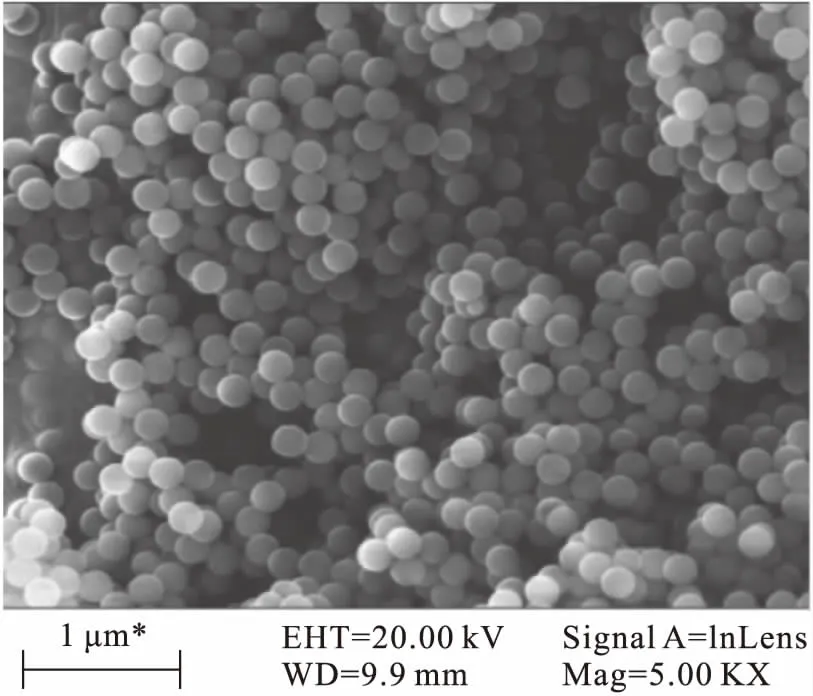

微塑料溶液:聚苯乙烯(polystyrene,PS)微球(无锡瑞格生物科技有限责任公司)粒径为(200±20)nm,密度为1.05 g/cm3,变异系数(CV)<6%,乙醇中溶胀率为5%~10%,微球电镜形貌如图1所示。实验前用纯水稀释到所需浓度。

图1 聚苯乙烯微球形貌表征Fig.1 Morphology characterization of polystyrene microspheres

1.3 实验方法

通过预实验,观察在48 h内的情况,得出胭脂鱼的最大无死亡质量浓度和全部致死浓度。依照预实验的结果来设置正式实验的药品浓度梯度。

1.3.1 三苯基锡急性毒性实验

实验期间不投饵,为保证实验药液质量浓度,每隔24 h更换药液1次。实验采用半静态方式水生生物急性毒性实验法[25]。根据预实验结果按等对数间距设计6个浓度梯度(表1)。每浓度组10尾胭脂鱼幼鱼,设3个平行组,1个空白对照组。实验开始后12 h连续观察胭脂鱼幼鱼的反应及运动情况并记录,在24、48、72、96 h观察死亡数据并及时清出死亡个体。空白对照组有鱼死亡,换鱼重新驯养试验。

表1 三苯基锡的浓度梯度

1.3.2 三苯基锡和聚苯乙烯联合毒性实验

在LC50实验基础上,分别挑选高浓度组三苯基锡(0.126 mg/L)和低浓度组三苯基锡(0.032 mg/L)与聚苯乙烯微球溶液(0.1、1、10 mg/L)联合对胭脂鱼幼鱼的96 h急性毒性作用。每个浓度组设置三个平行实验,每个系列设置一个空白对照组。

1.4 数据处理

采用寇式法(Karber)计算半致死浓度(LC50)、安全浓度(SC)和半致死浓度的95%置信区间(CI),并做实验浓度对数为横坐标与死亡率为纵坐标的直线回归方程,利用药物毒性蓄积程度系数(MAC)来分析胭脂鱼体内对药物的蓄积、降减变化。采用T检测比较,三苯基锡与三苯基锡+聚苯乙烯处理下胭脂鱼存活情况是否存在差异,当P<0.05时认为差异显著,P<0.01时差异极显著。相关计算公式如下:

LogLC50=Xm-d(∑p-0.5)

SC=48 hLC50×0.3/(24 hLC50/48 hLC50)2

95%CI=LogLC50±1.96×d[∑(pg/n)]0.5

MAC=100% ×(t1LC50-t2LC50)/(t0LC50-tmLC50)

上式中:Xm为消毒剂最大浓度的对数,d为相邻浓度的对数差值,p为死亡率(%),∑p为各组死亡率之和,g为存活率(%),n为每组实验胭脂鱼幼鱼的尾数;t1LC50和t2LC50为观察时段t1和t2的半致死浓度值(mg/L),t0LC50和tmLC50分别为实验初始、结束时半致死浓度(mg/L)。

2 结果

2.1 中毒症状

实验开始6 h,三苯基锡高浓度组(浓度Ⅴ和Ⅵ)的胭脂鱼幼鱼开始兴奋,游动迅速,上下搅动水体,趋边游动或冲撞塑料箱沿壁。中低浓度组(浓度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ)的胭脂鱼幼鱼出现应激反应,如浮头、静止不动、呼吸不畅等症状,但过一段时间后逐渐恢复正常状态。6 h后高浓度组的胭脂鱼幼鱼身体逐渐地失去平衡,漂浮于水面,呼吸逐渐减弱,身体扭曲,翻转,游动缓慢,有部分侧翻,最后沉底死亡。

2.2 三苯基锡的急性致死效应

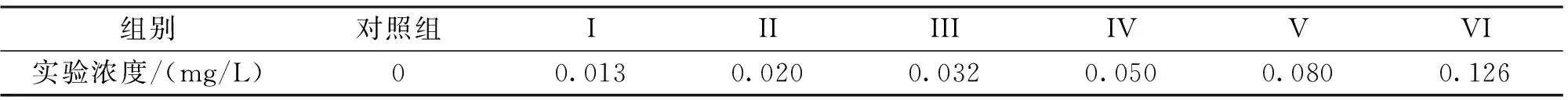

如表2所示,在96 h的急性毒性实验中对照组的胭脂鱼幼鱼均未发生死亡,三苯基锡处理组胭脂鱼幼鱼的死亡率均随药物浓度增加,实验时间延长而上升。低浓度组(浓度Ⅰ)的三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的急性致死效应最小,96 h的死亡率不超过10%;中高浓度组(浓度Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ)的三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的急性致死效应较大,96 h各组均存在100%的死亡率。

表2 胭脂鱼幼鱼在三苯基锡作用下的死亡率

2.3 半致死浓度和毒性蓄积效应

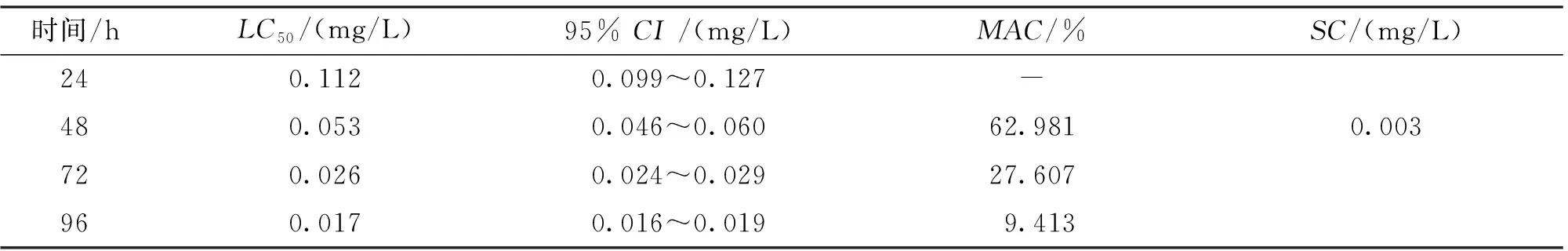

根据公式计算出三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的24、48、72和96 h的LC50、95%CI、MAC和SC(表3)。LC50均随实验时间的延长而下降,三苯基锡对胭脂鱼幼鱼24 h、48 h、72 h和96 h的LC50分别为0.112、0.053、0.026、0.017 mg/L,SC为0.003 mg/L,三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的MAC随实验时间延长而下降,且下降较快。

表3 三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的半致死浓度、药物毒性蓄积程度系数和安全浓度

2.4 三苯基锡与聚苯乙烯联合的毒性效应

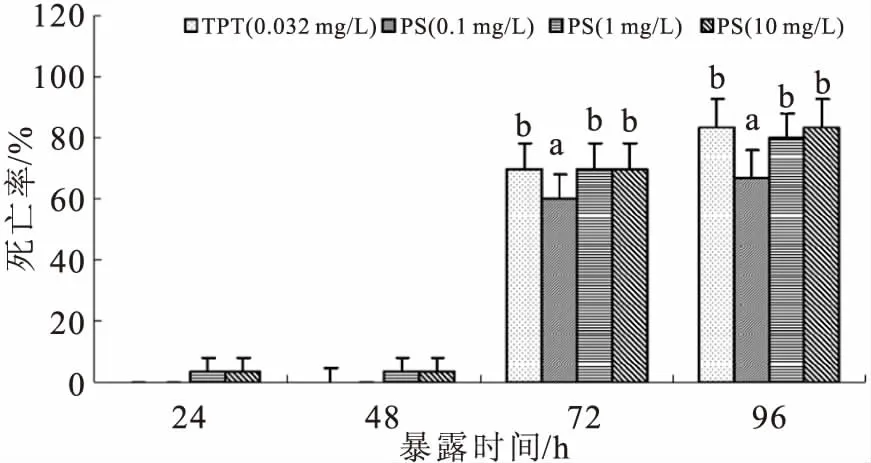

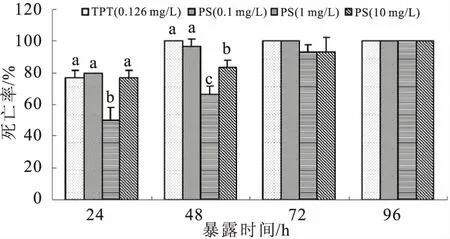

T检测结果表明,与聚苯乙烯联合暴露对三苯基锡的毒性影响显著,并且聚苯乙烯质量浓度和暴露时间两者间存在显著的交互作用。由图2可知,在三苯基锡低浓度组,联合暴露于0.1 mg/L聚苯乙烯的胭脂鱼幼鱼,72 h后的死亡率明显低于其他处理组。由图3可知,在三苯基锡高浓度组,联合暴露于1 mg/L聚苯乙烯的胭脂鱼幼鱼,24 h的死亡率明显低于其他处理组;联合暴露于1 mg/L及10 mg/L聚苯乙烯的胭脂鱼幼鱼,48 h的死亡率明显低于其他处理组,且在72 h的死亡率均未达到100%。表明聚苯乙烯对三苯基锡的毒性效应具有延缓作用。

图2 低浓度三苯基锡与聚苯乙烯联合的急性毒性比较

图3 高浓度三苯基锡与聚苯乙烯联合的急性毒性比较Fig.3 Comparison of joint acute toxicity of high concentration TPT and PS on juvenile M.asiaticus

3 讨论

3.1 三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的急性毒性特征

LC50是评价污染物对水产动物急性毒性的重要指标,根据国家环保总局发布的毒性分级标准,急性毒性96 hLC50<0.1 mg/L为剧毒,0.1~1.0 mg/L为高毒,1.0~10.0 mg/L为中毒,>10.0 mg/L为低毒。已有研究多集中于三苯基锡对于水层中底部水生生物的毒性影响,如羽摇蚊幼虫、小锥实螺、颤蚓[26]和海胆[27]等,结果表明三苯基锡毒性较大。宋志慧等[28]研究发现,三苯基锡对斑马鱼的96 hLC50为0.012 mg/L,而本实验结果显示三苯基锡对胭脂鱼幼鱼的96 hLC50为0.017 mg/L,可见三苯基锡对鱼类是剧毒物质,三苯基锡污染会对水生生物产生巨大的伤害。

3.2 三苯基锡在胭脂鱼幼鱼体内的蓄积与降减的特征分析

在研究生物对毒物的蓄积与降减动态时,常用MAC作为生物对毒物敏感程度差异的指示参数[29]。一般认为,MAC为正值时,蓄积作用强于降减作用,MAC为负值时,降减作用强于蓄积作用;MAC值越大,即毒效蓄积幅度越大,生物抗毒能力下降,致死率就越大。王志铮等[30]研究三唑磷对彩虹明樱蛤(Moerellairdescens)的急性毒性发现,各实验时段的MAC值均大于零,表明蓄积过程在本次实验中一直占据主导地位, 48~72 hMAC值最高,也是彩虹明樱蛤死亡高峰出现时段;王志铮等[31]研究鱼安对麦瑞加拉鲮鱼(Cirrhinamrigola)幼鱼的急性毒性发现,鱼安MAC值在2~4 h时段最小为-51.436%,表现为较为显著的毒物降减情形,在4~6 h时段达到最大,表现为较为显著的毒物蓄积情形,6~8 h时段蓄积幅度趋于缓和,说明实验4 h内为鱼安在鱼体内逐渐降减时段,之后鱼体对鱼安的蓄积趋于强势,其中4~6 h时段为死亡高峰段。本实验通过比较三苯基锡48、72 、96 h的MAC值,发现MAC的值呈明显下降趋势。在实验48~72 h胭脂鱼幼鱼对三苯基锡的MAC值下降明显,三苯基锡实验48~72 h的MAC值是24~48 h的43.83%;在实验72~96 h胭脂鱼幼鱼对三苯基锡的MAC值下降明显,三苯基锡实验72~96 h的MAC值是48~72 h的34.09%,说明其降解毒效能力增强,毒效蓄积速度下降,表明胭脂鱼幼鱼对三苯基锡敏感性较强,其降解毒效能力较弱。因此在探讨污染物对生物的毒性效应时,应分析污染物毒性蓄积变化,充分考虑时效性才能更全面评估污染物的毒性效应。

3.3 微塑料对三苯基锡毒性效应的调节作用

本实验研究了三苯基锡与聚苯乙烯微球单独联合的毒性效应。结果表明,高浓度聚苯乙烯微球与三苯基锡联合暴露,可有效延缓三苯基锡的致死时间,暴露于三苯基锡高浓度组(0.126 mg/L)的胭脂鱼幼鱼,单独或与聚苯乙烯结合,2 h后观察到异常游泳,在其他低浓度处理组中都没有观察到此效应。已有研究表明,微塑料可经消化系统被水生生物吸收,而微塑料对鱼体中的有机污染物具有较强吸附聚集作用,这可能是聚苯乙烯微球有效延缓三苯基锡致死时间的原因之一。乙酰胆碱酯酶(AchE)是生物神经传导中的一种关键性酶,在胆碱能突触间,该酶能降解乙酰胆碱,终止神经递质对突触后膜的兴奋作用,保证神经信号在生物体内的正常传递。Oliveira等[32]研究表明,微塑料对鰕虎鱼幼鱼AchE分泌具有明显抑制作用,与本实验三苯基锡低浓度处理组与聚苯乙烯微球单独或联合暴露中,未观察到胭脂鱼幼鱼异常游泳的结果一致。而聚苯乙烯微球延缓效果随三苯基锡浓度升高而降低,高浓度组2 h后仍可观察到异常游泳等实验结果表明,微塑料对三苯基锡毒性效应的调节作用存在浓度阈值,而具体影响机制有待进一步研究。