高质量发展下宏观杠杆率结构失衡的测度、影响与调控

2020-07-26李沂闫倩

李沂 闫倩

摘要:利用2015至2019年统计数据,在对宏观杠杆率结构失衡总体状况进行测度的基础上,通过构建Bayesian VAR模型,对宏观杠杆率结构失衡的影响进行分析,研究结果表明:我国宏观杠杆率已处于明显的结构性失衡状态,宏观杠杆率结构失衡可借助全要素生产率的改变,对实体经济投入产出效率产生冲击,进而对经济高质量发展的内生动力产生制约;宏观杠杆率结构失衡可通过影响投资与消费增速,加剧经济整体波动性,并借助债务-通缩效应,对物价与收入分配产生冲击。此外,受新冠疫情影响,我国宏观杠杆率结构失衡还将进一步加深,对未来经济的高质量发展必将产生极为不利的影响。这就要求我国在实施积极财政与货币政策基础上,不断改善政府部门杠杆率结构,适度提高金融部门杠杆率水平,以推动“稳增长”目标实现,促进宏观杠杆率结构优化调整;应综合利用多种政策工具组合,有效降低非金融企业部门对宏观杠杆率结构失衡的贡献,并通过金融政策与限购政策,将居民部门杠杆率控制在合理范围内,以遏制宏观杠杆率持续上涨与结构失衡的加剧;还应进一步加快推进供给侧结构性改革,从根本上推动宏观杠杆率结构的优化与平衡,并为经济高质量发展提供持续动力。

关键词:宏观杠杆率;经济增长;Bayesian VAR模型

一、问题的提出

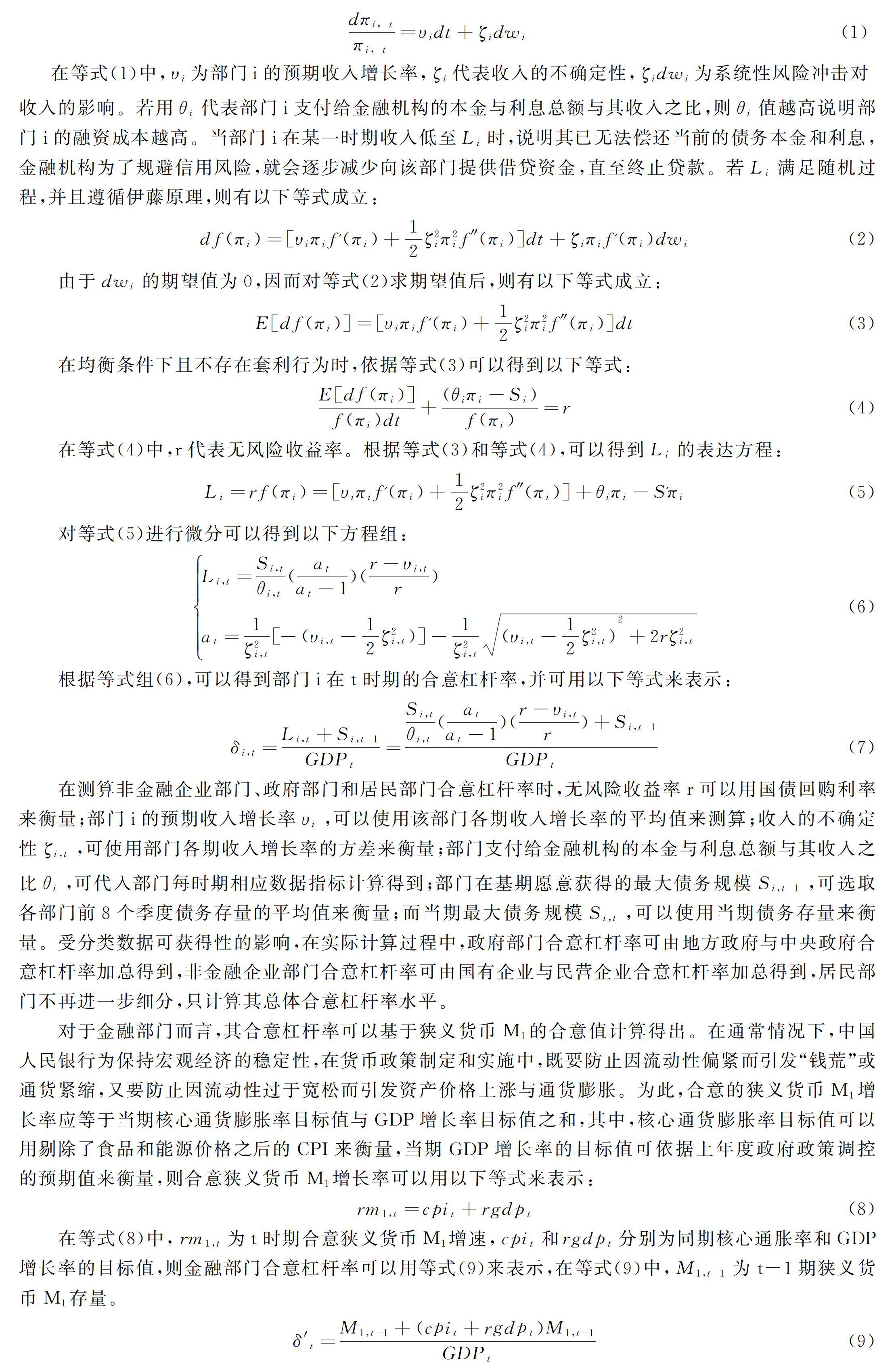

宏觀杠杆率是由一国债务存量总额与其GDP比值来决定的。从构成上看,宏观杠杆率由非金融企业部门、政府部门、居民部门和金融部门杠杆率组成,当各部门债务存量偏离于其合意水平时,就会引发杠杆率失衡。早在20世纪90年代中后期,因债务存量过高,我国非金融企业部门杠杆率就已偏离其合意值,在导致宏观杠杆率出现局部失衡的同时,还引发投入产出效率下滑与经济增长质量降低等问题。21世纪前10年,在各部门债务规模持续扩张推动下,宏观杠杆率从局部失衡逐步向全面失衡转化,杠杆率失衡与增长质量不高被经济高速增长所掩盖,总体表现并不十分显著。但是,自2012年经济进入“新常态”以来,随着我国GDP增速的持续降低,由杠杆率失衡所引发的各类矛盾与问题开始充分显现。为防范和化解系统性金融风险,抑制宏观经济波动持续增强,进而推动经济高质量发展,2015年在中央经济工作会议上,我国决定将“三去、一降、一补”作为今后经济工作的核心任务,并将金融部门“去杠杆”、地方政府债务风险防范、房地产市场调控作为工作的重心,2017年在十九大报告和全国金融工作会议上,习近平总书记又进一步强调,要守住不发生系统性金融风险底线,推动经济“去杠杆”,将加快“去杠杆”和降低流动性风险作为重中之重。此后,由于宏观杠杆率始终呈现加速上升态势,为转变调控方式并改善调控效果,我国从2018年开始将“结构性去杠杆”作为主要方向,由此引发了社会各界对宏观杠杆率及其结构问题的广泛关注。

2020年1月以来,新冠疫情的暴发对全球经济所产生的影响已全面超越美国金融危机,世界各国经济均已进入衰退周期,以美国为代表的发达市场经济国家已重新启动量化宽松政策。与此同时,我国GDP也已出现自改革开放以来的首次负增长,由此导致宏观调控在“稳增长”与“稳杠杆”之间陷入两难选择。倘若依靠宏观刺激性政策来确保国内需求稳定,以防止经济出现进一步衰退,则势必会推动各部门“加杠杆”倾向的持续增强,在促使宏观杠杆率失衡加深的同时,还会造成企业“空心化”程度的增强以及实体经济投入产出效率的持续下降,容易引发新一轮资产价格泡沫,加剧未来经济结构调整的难度,从而弱化经济高质量发展的内在动力;倘若宏观政策调控力度不够,又会导致各部门债务偿还能力降低,易引发较为严重的债务——通缩效应,在特定条件下可能会演变成为系统性金融风险,从而对我国未来经济的高质量发展产生实质性危害。因此,只有在确保宏观经济总体平稳的前提下,通过各部门杠杆率的有升有降,实现宏观杠杆率结构的动态优化调整,并借助宏观杠杆率结构的平衡,破解宏观调控中面临的两难选择,激发实体经济内在活力,以有效化解新冠疫情对国内经济产生的负面冲击,进而实现“稳杠杆”与“稳增长”的调控目标。那么,我国各部门杠杆率是否均明显偏离于合意值,进而引发宏观杠杆率结构出现显著的失衡?宏观杠杆率结构失衡是否会增强经济的整体波动性,是否会对经济的高质量发展产生明显的抑制作用?在现阶段,如何通过结构性调整将宏观杠杆率控制在合理范围内?显然,这些问题的研究与解决,对于有效防范债务风险,抑制资产价格泡沫,防止债务—通缩与经济衰退发生,促进我国经济实现高质量发展都有着极为重要的理论和现实意义。

目前,围绕杠杆率失衡问题,国内外相关文献主要从三个方面展开研究。一是研究杠杆率失衡的引发原因。Jensen(1986)认为,由于“加杠杆”可提高企业净资产收益率,因此对资产收益率目标的追求有可能会引发企业杠杆率失衡。刘行等( 2016)和谭小芬等(2019)指出,当中央银行货币政策宽松程度提高,以及国内资产价格上涨速度加快时,企业融资能力和风险承担能力将会增强,容易诱发企业过度“加杠杆”,从而导致杠杆率失衡;在特定条件下,企业现金流状况恶化(Zhang et al.,2019)、国际国内政治不确定性增强(Pan et al,2019;刘晓光、刘元春,2019),均可引发企业杠杆率偏离于合意水平。周广肃、王雅琦(2019)研究发现,房价过快上涨改变了居民家庭风险偏好,增强对住房的刚性与投资性需求,从而引发居民部门杠杆率过快增长,可以说,高房价是居民部门“加杠杆”的动力来源,也是引发居民部门杠杆率失衡的直接原因(Aladangady,2017)。张晓晶等(2019)认为,地方政府肩负着地区经济发展责任,国有企业获得了诸多优惠政策以及自身存在着预算软约束,金融机构天然拥有体制性偏好,中央政府对债务杠杆承担着隐性兜底责任,这些体制性因素是造成宏观杠杆率长期失衡的根本原因,而债务规模扩张与经济增速降低则是宏观杠杆率失衡加剧的直接原因(刘哲希等,2019); 二是分析杠杆率失衡的影响。Fisher(1933)研究发现,当本国杠杆率过高时,倘若经济受到外部因素的剧烈冲击,企业生产、投资以及债务约束条件都将紧缩,为防止债务到期难以偿还,企业只能廉价出售资产,造成总需求下降和经济衰退,形成债务—通缩效应。Bernanke et al.(1999)指出,借助金融加速器效应,高于均衡水平的杠杆率可引致金融机构贷款意愿降低,易造成企业资产负债状况持续恶化。Minsky(1977)基于金融不稳定性假说,Fostel et al.(2008)和Paul(2020)从杠杆率顺周期性出发,阐明了杠杆率过高会导致资产价格泡沫破裂,并引发经济与金融危机。Kollmann et al.(2012)发现,杠杆率过高可危害未来实体经济发展,抑制企业创新能力提升,导致全要素生产率降低,造成企业、地方政府偿债能力减弱和实际GDP 增速下降,导致经济出现周期性“繁荣—崩溃”现象(马勇、陈雨露,2017),还能在收入分配中引发极化效应(刘晓光等,2019)。刘哲希等(2020)发现,当部门杠杆率低于均衡值时,“加杠杆”有利于提高GDP增速,而当部门杠杆率明显高于均衡值时,继续增加债务杠杆对GDP的推动作用会明显降低。虽然,杠杆率失衡的具体影响会因部门与地区不同而存在差异(王玉泽,2019),但是,杠杆率失衡往往会造成宏观经济波动性显著提升(毛锐,2018;车树林,2019;Demirci et al.,2019);三是探讨促进杠杆率平衡的途径与措施。Harford et al.(2009)认为,保持各部门杠杆率与其偿债能力相匹配,并运用“去杠杆”工具全面推动金融结构的调整与完善,促使实体经济债务规模下降至能有效防范系统性金融风险的阈值范围内,这是杠杆率实现平衡的基本途径(王国刚,2017)。由于杠杆率失衡具有结构性,不同地区和部门拥有不同合意杠杆率(王竹泉等,2019),因此,结构性减税是“稳杠杆”与“促平衡”的有效工具(申广军等,2018),其中,稳定政策预期是“稳杠杆”的前提(王朝阳等,2018),通过调节市场预期,优化资本结构,在总量上“稳杠杆”、在结构上“去杠杆”,在效率上“优杠杆”,就成为杠杆率实现平衡的占优选择(刘晓光等,2018)。此外,由于金融监管对“稳杠杆”有显著影响,因而推进金融监管改革,可增强杠杆率监管的金融稳定效应,有助于加快杠杆率实现平衡(刘晓光等,2019;卢露、杨文华,2020)。

上述分析表明,现阶段我国各部门杠杆率已出现全面失衡,并且各部门对宏观杠杆率偏离其合意值的贡献存在显著差异,这就说明我国宏观杠杆率已处于明显的结构性失衡状态。从各部门对宏观杠杆率偏离其合意值的贡献来看,非金融企业部门的贡献接近68%,在宏观杠杆率结构失衡中发挥出决定性作用;居民部门贡献约21%,发挥出关键性推动作用;金融部门贡献约9%,地方政府贡献约5%,发挥出较为显著的助推作用,而中央政府杠杆率低于其合意值,使得各部门对宏观杠杆率失衡的整体贡献降低了大约3%,在一定程度上减缓了宏观杠杆率结构失衡的深化。

(三)成因分析

虽然引致我国宏观杠杆率出现结构失衡的原因较多,但我国已初步完成了对各类影子银行的治理整顿,非银行类金融机构借助影子银行业务以及银行类金融机构利用表外业务不断“加杠杆”的势头已得到有效抑制,金融部门基本实现了债务规模与偿债能力的平衡。因而,当前我国宏观杠杆率结构失衡主要是由非金融企业部门、政府部门和居民部门债务结构不合理所引发,其中,非金融企业部门借贷资金错配,房价过高导致居民部门被动“加杠杆”,中央与地方财权事权不匹配等因素,在宏观杠杆率结构失衡的演变和发展中发挥出十分重要的作用。

首先,在经济下行阶段,民营企业存在借贷抑制,国有及控股企业存在预算软约束,由此导致非金融企业部门存在的借贷资金错配现象较为突出,并成为引发宏观杠杆率结构失衡的最主要原因。2015年1季度以来,国有及控股企业利润总额虽在增加,同比增速却在持续降低,目前已连续4个季度出现负增长,民营企业利润总额与增速则持续保持正向增长,民营企业利润总额平均为国有及控股企业的141倍,表明民营企业盈利能力高于国有及控股企业。同期,国有及控股企业债务规模远高于民营企业,两者间平均债务余额缺口超过12万亿元,民营企业与国有及控股企业债务存量比已从0.46上升至0.59,民营企业平均债务存量不及国有及控股企业的一半。此外,民营企业与国有及控股企业利息支出比介于0.45至0.51之间,总体保持稳中有降态势,民营企业利息支出平均约为国有及控股企业的048倍,民营企业债务负担远低于国有及控股企业,民营企业的偿债能力相对更强。这就表明,我国民营企业借贷资金相对不足,而国有及控股企业因预算软约束而出现资金配置过度,造成非金融企业部门存在较为严重的借贷资金错配现象,导致非金融企业部门杠杆率构成极不合理,突出表现在国有及控股企业杠杆率过高,民营企业杠杆率偏低,部门内部资金配置效率低下。此外,在非金融企业部门内部,部分产能过剩企业、高能耗企业和“僵尸企业”占用借贷资金过多,并造成非金融企业部门杠杆率呈现显著刚性而难以降低,由此导致宏观杠杆率结构失衡日益加剧。非金融企业部门盈利能力及债务变动情况如表2所示。

其次,近年来我国房价上涨过快,引发居民购房需求持续增强,造成居民部门杠杆率快速提升,进而推动宏观杠杆率结构失衡程度持续增强。2015年1季度以来,我国房价进入快速拉升阶段,国内大中型城市房价均值从每平米1.05万元上涨至1.52万元,季度同比增长率平均高达9.82%。受市场上刚性与投资性购房需求增强影响,居民信贷需求呈现快速增长,引发居民债务存量迅猛增加,季度平均增长率达21.22%。同期,居民部门可支配收入增长相对缓慢,平均增长率约为9.19%。由于居民收入增长速度远低于房价与债务增长速度,造成居民储蓄率与偿债能力持续降低,以国民储蓄率所代表的我国广义储蓄率已从48.44%下降至45.68%,以居民储蓄率衡量的狭义储蓄率则从27.64%降至19.2%,而能够反映居民部门偿债能力高低的收入債务比在波动中从1.42下降至0.77。储蓄率与收入债务比的下降表明,居民部门的偿债能力已明显减弱,从而对宏观杠杆率结构失衡的增强起到助推作用。居民部门储蓄及偿债能力变动如表3所示。

最后,在“稳增长”与“防风险”约束下,中央与地方财权与事权不匹配,导致地方政府对土地财政与平台融资的过度依赖,由此造成地方政府债务存量过度,杠杆率难以持续快速下降,从而在一定程度上促进了宏观杠杆率结构失衡的增强。2015年1季度以来,我国中央政府的债务平均增长率为12.21%,债务存量从9.4万亿元增长至16.6万亿元,地方政府的债务平均增长率为9.55%,债务存量从13.9万亿元增长至22.69万亿元,地方政府与中央政府债务比介于1.22至1.48之间,呈现出先下降后上升的趋势变动特征,地方政府债务存量的平均值约为中央政府的1.31倍,表明地方政府的债务负担相对较重。同期,中央预算收入平均增长率为6.75%,从1.55万亿元增加至8.93万亿元,地方政府预算收入平均增长率为7.08%,已从2.09万亿元增加至10.11万亿元,地方与中央预算收入比介于1.09至1.35之间,总体呈现出明显的阶段性下降趋势,地方政府预算收入的平均值大约为中央政府的1.18倍。由于地方政府的债务收入比明显高于中央政府,在地方收入来源难以持续扩充的条件下,其“加杠杆”趋势就会相对更加显著,由此增强了宏观杠杆率结构失衡的程度。中央与地方债务与预算收入变动如表4所示。

三、宏观杠杆率结构失衡的影响

(一)变量选择

我国已基本消除系统性金融风险暴发的根源,杠杆率过高引发的债务风险也已得到有效控制,并且在世界各国经济持续低迷的条件下,杠杆率变动对我国进出口所产生的直接影响相对有限。此外,由于国内房价上涨是引发杠杆率失衡的重要原因,并非杠杆率调控的结果,因而宏观杠杆率结构失衡主要是通过抑制实体经济全要素生产率的改善,弱化经济的投入产出效率的提升,进而对经济高质量发展的内生动力产生影响,还可借助债务——通缩效应,对国内物价水平与收入分配产生冲击,并通过影响长短期投资与消费增速,增强宏观经济的波动性。

在实证分析与检验中,可选择居民部门、非金融企业部门、地方政府、中央政府及金融部门实际杠杆率与合意杠杆率之差所衡量的缺口作为解释变量,用来反映杠杆率结构失衡状况,当各部门杠杆率缺口增加时,宏观杠杆率结构失衡的程度就会加深,各类杠杆率缺口数据可依据表1得到。选择实体经济全要素生产率的增长率、消费增长率、投资增长率、基尼系数、核心CPI作为被解释变量,其中,实体经济全要素生产率的增长率可用来衡量经济高质量发展的内生动力状况,当全要素生产率的增长率持续提高时,实体经济的投入产出效率就会不断提高,进而会带动经济实现高质量发展,反之则相反。同时,选择GDP增长率作为参照变量,用以对实证结果的合理性与稳定性进行识别与评估。对于能够反映经济高质量发展内生动力的全要素生产率增长率指标而言,可以通过索洛增长模型和柯布道格拉斯生产函数计算得到。假定经济的产出变量用名义GDP来衡量,投入要素包括劳动、资本和全要素生产率,劳动投入可以用城镇就业人口L来表示,资本投入可以用资本形成额C来表示,索洛余数用A表示用来代表全要素生产率,则在某一时期t内以对数形式表示的柯布道格拉斯生产函数可以用以下等式来衡量:

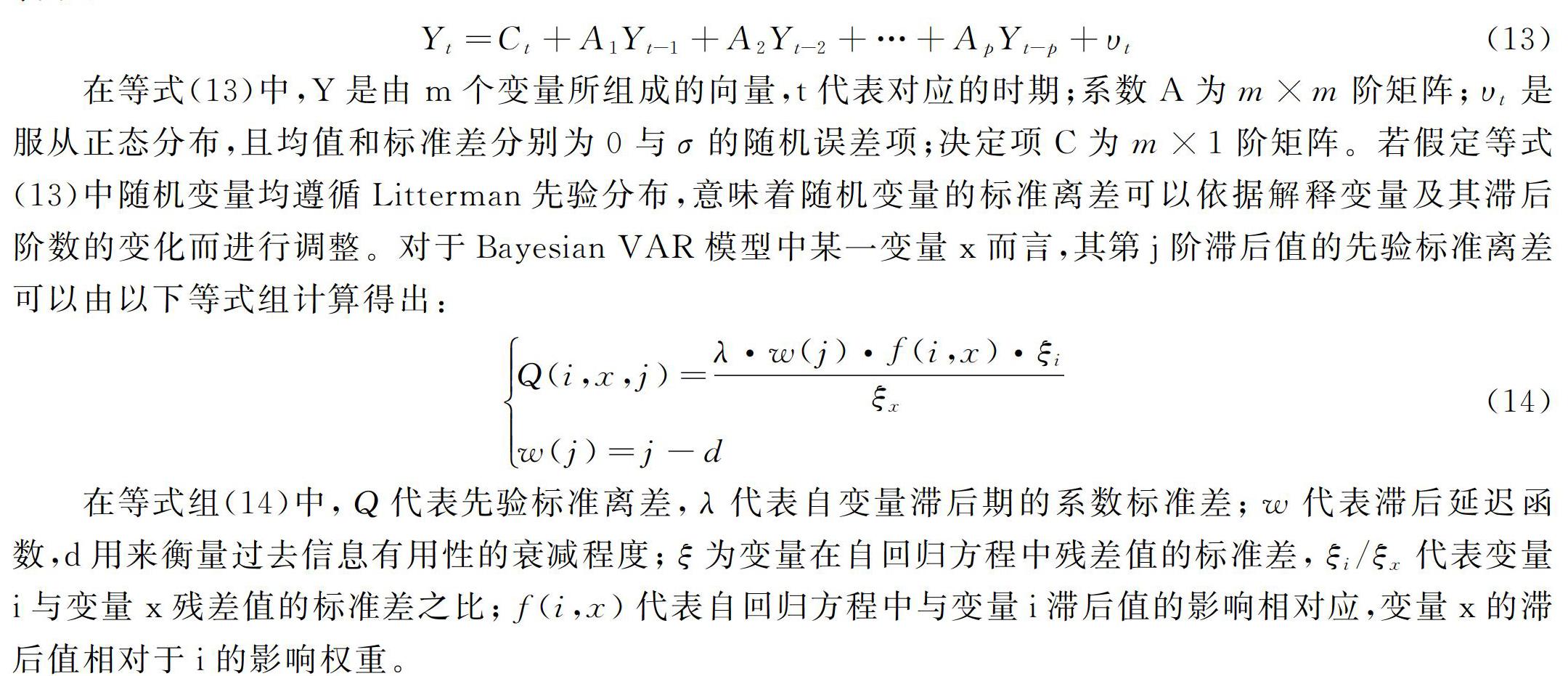

在等式(12)中,rgdp为t时期名义GDP增长率、c为资本投入增长率、l为劳动投入增长率,利用我国名义GDP增长率、城镇就业人口增长率与资本形成增长率数据,就可以计算得到2015年以来全要素生产率增长率的季度数据,而消费增长率、投资增长率、基尼系数、核心CPI、GDP增长率数据来源于Wind数据库。由于基尼系数为年度统计数据,为得到季度时间序列数据,可以先将2015年作为基期,将基尼系数转化为指数形式,再利用低频数据转高频数据工具,将年度数据转化为季度数据,并对转化后的数据进行HP滤波,以得到能够反映基尼系数趋势变动的季度时间序列数据。利用ADF单位根检验发现,上述变量指标在5%显著性水平上都是非平稳序列,进行1阶差分后都变成平稳序列,因而所选数据变量均为1阶单整序列,ADF单位根检验结果如表5所示。

为了便于利用传统的向量自回归模型展开分析,可将变量分成三组,第一组用来分析杠杆率结构失衡是否会削弱经济高质量发展的内生动力,并强化宏观经济的整体波动性,变量包括全要素生产率增长率、投资增长率、消费增长率、各部门杠杆率缺口;第二组用来衡量杠杆率结构失衡是否会引发债务——通缩效应,变量包括核心CPI、基尼系数、各部门杠杆率缺口;第三组用于判断实证分析结果的合理性和稳健性,变量包括GDP增长率、各部门杠杆率缺口。利用Johansen协整检验发现,在5%显著性水平上,迹统计量显示各组变量均存在协整关系,说明杠杆率结构失衡与相关被解释变量之间存在稳定的长期趋势变动关系,Johansen协整检验结果如表6所示。

在等式组(14)中,Q代表先验标准离差,λ代表自变量滞后期的系数标准差;w代表滞后延迟函数,d用来衡量过去信息有用性的衰减程度;ξ为变量在自回归方程中残差值的标准差,ξi/ξx代表变量i与变量x残差值的标准差之比;f(i,x)代表自回归方程中与变量i滞后值的影响相对应,变量x的滞后值相对于i的影响权重。

(三)实证结果分析

首先,在各部门实际杠杆率偏离其合意值的前提下,正向提高各部门杠杆率缺口,促使宏观杠杆率结构失衡加剧,在短期与长期对以全要素生产率增长率所代表的经济高质量发展内生动力的影响具有显著差异性。本期对中央政府杠杆率缺口施加单位正向冲击,全要素生产率增长率始终保持同向变动,表明在其他条件不变时,提高中央政府债务规模,正向扩大杠杆率缺口,能够带动投入产出效率的增长,进而持续提升经济高质量发展的内生动力,并且中央政府杠杆率缺口对全要素生产率增长率的影响十分显著;本期对非金融企业部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,全要素生产率增长率始终保持反向变动,表明非金融企业部门债务规模的扩大与杠杆率缺口的增加,会对经济高质量发展产生持续性抑制作用,并且作用效果较为明显;本期分别对居民部门和地方政府杠杆率缺口施加单位正向冲击,在短期内全要素生产率增长率会呈现同向变动,长期则呈现反向变动,说明增加居民部门和地方政府债务规模并扩大杠杆率缺口,可在短期增强经济高质量发展的内生动力,长期则会产生反向抑制作用,并且与地方政府杠杆率缺口的影响相比较,居民部门杠杆率缺口扩张在长期对经济高质量发展的影响相对更强;本期对金融部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,无论是在短期还是长期均不會对全要素生产率增长率产生实质性影响,因而金融部门债务的扩张和杠杆率缺口的增加,并不会对经济高质量发展内生动力产生直接影响。以全要素生产率增长率所衡量的经济高质量发展内生动力对各部门杠杆率缺口冲击的响应情况如图1所示。

其次,在各部门实际杠杆率偏离其合意值的前提下,正向提高各部门杠杆率缺口,促使宏观杠杆率结构失衡加剧,在短期能够带动消费与投资增速的提高,在长期可引发消费与投资增速持续下降,加剧未来宏观经济的波动性。本期分别对中央政府、金融部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,消费和投资增速的变动方向始终与杠杆率缺口保持一致,表明在其他条件不变时,正向提高中央政府和金融部门杠杆率缺口,有利于持续带动投资和消费的增长;本期对非金融企业、地方政府、居民部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,消费和投资增速均会在短期与杠杆率缺口变动方向保持一致,但长期则会进行反向变动。因此,正向提高非金融企业部门、地方政府、居民部门杠杆率缺口,在短期能够促进消费与投资的加快增长,在长期会导致消费与投资增长速度的持续下降。由于非金融企业部门、地方政府、居民部门杠杆率变动对投资与消费的影响高于中央政府与金融部门,由此会造成长期消费与投资增速的持续下降,容易引发经济增长速度的降低。这就说明,在各部门杠杆率缺口增加导致宏观杠杆率结构失衡加剧时,宏观经济的波动性也将显著上升。投资与消费增速对各部门杠杆率缺口冲击的响应情况如图2所示。

再次,在各部门实际杠杆率偏离其合意值的前提下,正向提高各部门杠杆率缺口,促使宏观杠杆率结构失衡加剧,在短期可引致物价水平上升,在长期可引发债务-通缩效应,并可造成收入分配极化现象的增强。本期分别对中央政府、地方政府、金融部门、居民部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,核心CPI会进行同向变动,说明在其他条件不变时,这些部门杠杆率缺口的正向增加容易引发物价水平的上升;本期对非金融企业部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,核心CPI会进行反向变动,并在第4期达到最小。由于在宏观杠杆率组成部分中,非金融企业部门所占比重最高,且对核心CPI的影响较为显著,因而在长期,当非金融企业部门杠杆率缺口调整对核心CPI的影响效果高于其他部门时,就容易引发持续性的通货紧缩,并加剧各部门实际债务负担。在短期,相对于非金融企业部门,其他部门杠杆率缺口正向变动对核心CPI的拉动作用相对更强,因而杠杆率结构失衡的加剧易引发通货膨胀及其预期的增强。此外,金融部门杠杆率缺口正向增加对基尼系数产生的冲击并不显著,居民部门、非金融企业部门杠杆率缺口正向增加会引发基尼系数持续上升,而地方与中央政府杠杆率缺口正向增加又有利于基尼系数的持续下降。上述四部门杠杆率缺口变动对基尼系数影响效果虽较为接近,但由于非金融企业和居民部门杠杆率在宏观杠杆率中所占比重较高,因而最终会导致基尼系数随宏观杠杆率失衡程度的加深而上升,从而容易导致收入分配两极分化增强。核心CPI与基尼系数对各部门杠杆率缺口冲击的响应情况如图3所示。图3核心CPI与基尼系数对各部门杠杆率缺口冲击的响应

最后,在各部门实际杠杆率偏离其合意值的前提下,正向提高各部门杠杆率缺口,促使宏观杠杆率结构失衡加剧,在短期有利于GDP增长率加快,在长期容易引发经济衰退。本期分别对中央政府、金融部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,GDP增速会进行同向变动,说明在其他条件不变时,中央政府和金融部门杠杆率缺口的正向增加会促进GDP持续增长;本期对非金融企业部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,GDP增速会进行反向变动,并在第4期达到最小,说明非金融企业部门杠杆率缺口的正向增加,会导致GDP增速持续下降;本期分别对地方政府和居民部门杠杆率缺口施加单位正向冲击,GDP增速均会在3期内进行同向变动,之后进行反向变动,说明地方政府和居民部门杠杆率缺口的正向增加,有利于在短期带动GDP增速提高,在长期则会造成GDP增速下降。因而,在短期,当中央政府、地方政府、金融部门、居民部门杠杆率缺口对GDP增速的影响效果大于非金融企业部门时,GDP就会加快增长;在长期,由于非金融企业部门、地方政府、居民部门的影响效果更加显著,由此会造成GDP增速持续回落,进而容易引发经济衰退。上述分析结果支持杠杆率结构失衡会引发宏观经济波动性增强这一结论,说明实证模型满足稳健性和一致性要求。GDP增速对各部门杠杆率缺口冲击的具体响应情况如图4所示。

四、新形势下宏观杠杆率结构调控的政策选择

综上所述,我国各部门杠杆率已全面失衡,宏观杠杆率正处于明显的结构性失衡状态,由此加剧了宏观经济的波动性,并通过全要素生产率增长率的变动,对经济体系的投入产出效率产生冲击,进而会对当前及今后经济的高质量发展产生直接影响。有效抑制宏观杠杆率持续上涨,防止宏观杠杆率结构失衡进一步加剧,已成为我国宏观调控的重要任务。然而,新冠疫情的暴发对各国经济带来了始料不及的影响,我国宏观杠杆率调控已陷入两难选择。目前,以美国为代表的发达市场经济国家已重启量化宽松政策,意图通过“加杠杆”来防止经济出现严重衰退,为对冲美国量化宽松政策产生的负向溢出效应,我国也已开始实施更加积极的财政与货币政策,在货币供给更加宽松的推动下,“稳增长”与“稳杠杆”两大目标将更加难以兼容,倘若国内配套调控政策未能及时跟进,将会导致各部门“加杠杆”倾向增强与宏观杠杆率结构失衡持续加深,对今后经济高质量发展极为不利。因此,只有依据宏观调控任务的轻重緩急,积极运用政策工具与组合,推动宏观杠杆率结构改善和优化,才能实现“稳增长”与“稳杠杆”目标的平衡与兼顾。

第一,基于积极财政与货币政策,优化政府部门杠杆率结构,适度提升金融部门杠杆率水平,以充分发挥政府部门与金融部门杠杆率适度调整对“稳增长”的推动作用。在新冠疫情防范阶段,可依托我国特种国债发行,配合扩张性财政政策的实施,积极提升中央政府杠杆率水平,限制地方政府扩大债务规模与增速,推动政府部门杠杆率结构实现调整与改善,以带动收入分配结构的优化调整,防止“两极分化”进一步加剧,并通过全要素生产率和投入产出效率的提升,为经济长期稳定增长和高质量发展提供持续动力。同时,配合积极货币政策的实施,适度提高金融部门杠杆率水平,防止市场因流动性不足而引发投资、消费与核心CPI快速下降,防范债务-通缩与经济衰退的生成,为宏观杠杆率结构进一步优化调整创造条件。

第二,综合运用多种政策工具及其组合,短期促进非金融企业部门债务规模保持稳定,长期引导部门内部债务结构实现优化调整,逐步降低非金融企业部门对宏观杠杆率结构失衡的贡献,并将部门杠杆率调整对宏观经济的影响降低至最小。受新冠疫情影响,我国非金融企业部门生产经营正遭遇2008年金融危机以来最大冲击,为防止非金融企业部门出现债务危机,并导致经济增长速度快速下降,在短期可利用债务展期、债转股、结构性减税等政策措施,降低非金融企业部门债务偿还负担,维持其杠杆率保持基本稳定。在中长期,可运用信贷政策,改善国有与民营企业资金配给结构,同时加快对产能过剩企业、高能耗企业和“僵尸企业”的清理整顿;充分利用外资与内资在资金成本上的显著差异,鼓励非金融企业积极扩大外资利用规模;依托LPR利率定价机制,持续降低国内资金成本,不断调节非金融企业内部债务结构,以促进宏观杠杆率结构的持续改善与优化,并尽可能消除非金融企业部门债务风险集中暴发对经济增长与物价稳定带来的潜在影响。

第三,依托金融政策与限购政策,防止居民“加杠杆”购房需求的不断增强,将居民部门杠杆率控制在合理范围内,以有效遏制宏观杠杆率持续上涨与结构失衡的进一步加剧。为防止新冠疫情结束后,各地区重新回归依靠房地产稳定经济的老路,可基于“住房不炒”和“因城施策”基本定位,进一步加强金融政策与限购政策的协调,将平抑居民部门杠杆率持续上升作为当前杠杆率调控的重心。为此,可进一步落实城市主体责任,杜绝地方政府变相抬高土地出让价格,严格控制各类刺激性金融政策出台,避免房价在今后出现大起大落,以维护好房地产金融政策的稳定性和一致性。此外,还应继续运用限购政策来抑制居民“加杠杆”购房需求,以实现土地出让价格、房价与市场预期价格逐步稳定,弱化居民部门在宏观杠杆率持续上涨与结构失衡中所发挥出的关键作用,并通过居民部门储蓄率的恢复与提高,促进投资与消费的持续增长,从而为未来经济的高质量发展奠定良好的基础。

当然,在促进宏观杠杆率结构实现优化调整的过程中,我国还需正确处理好短期“主动加杠杆”和长期“结构性去杠杆”之间的关系。在短期,为推动疫情过后经济增长动力的恢复与发展,我国还需借助于政府与金融部门的主动“加杠杆”行为,来推动居民部门和非金融企业部门杠杆率内部结构的优化调整,以促进“六保”任务的实现。目前,中央与地方政府债务杠杆扩张的窗口已完全开启,其他各部门杠杆率也将陆续进入快速上升周期,因而切实减少债务成本,降低实体经济债务负担,防范债务风险,已成为当前国内需要迫切解决的重大问题。为此,我国应抓紧疫情在国内得到完全控制的时机,依托外债成本相对较低的特点,充分吸引各类外债,推动外汇储备合理盘活,并在“主动加杠杆”进程中促进经济的恢复与稳定,带动国内杠杆率结构的持续改善。此外,由于宏观杠杆率结构失衡的本质是经济结构不合理所引发的债务结构失衡,而加快推进国内经济结构的优化调整,就成为解决宏观杠杆率结构失衡问题的根本途径。因此,我国可充分利用新冠疫情为经济结构被动调整带来的时间窗口,进一步加快推进供给侧结构性改革,加快产业结构、产权结构、收入分配结构、消费结构、流通结构以及投融资结构的调整与升级,不断提高全要素生产率,持续提升实体经济的投入产出效率和资源配置效率,努力降低经济的交易成本,这样才能从根本上推动宏观杠杆率结构的优化与平衡,并为经济高质量发展提供持续动力。

参考文献:

[1]车树林,2019:《政府债务对企业杠杆的影响存在挤出效应吗?——来自中国的经验证据》,《国际金融研究》,第1期。[Che Shulin,2019,Is there Crowding Out Effect of Government Debt on Corporate Leverage?——Empirical Evidence from China,Studies of International Finance,1.]

[2]李程、刘天生、祝诗梦,2018:《中国杠杆率合理波动区间测度》,《统计研究》,第3期。[Li Cheng,Liu Tiansheng and Zhu Shimeng,2018,Measuring Reasonable Fluctuation Range of China Leverage Ratio,Statistical Research,3.]

[3]刘晓光、刘元春,2019:《杠杆率、短债长用与企业表现》,《经济研究》,第7期。[Liu Xiaoguang and Liu Chunyuan,2019,Leverage,Short-term Debt for Long-term Use and Firm Performance,Economic Research Journal,7.]

[4]刘晓光、刘元春、申广军,2019:《杠杆率的收入分配效应》,《中国工业经济》,第2期。[Liu Xiaoguang,Liu Chunyuan and Shen Guangjun,2019,The Effect of Leverage Ratio on Income Distribution,China Industrial Economics,2.]

[5]刘晓光、刘元春、王健,2018:《杠杆率、经济增长与衰退》,《中国社会科学》,第6期。[Liu Xiaoguang,Liu Chunyuan and Wang Jian,2018,Leverage,Economic Growth and Recession,Social Sciences in China,6.]

[6]劉晓光、刘元春、王健,2019:《金融监管结构是否影响宏观杠杆率》,《世界经济》,第3期。[Liu Xiaoguang,Liu Chunyuan and Wang Jian,2019,Does the Structure of Financial Regulation Affect Leverage?,The Journal of World Economy,3.]

[7]刘行、建蕾、梁娟,2016:《房价波动、抵押资产价值与企业风险承担》,《金融研究》,第3期。[Liu Hang,Jian Lei and Liang Juan,2016,House Prices,Collateral Value and Corporate Risk-taking,Journal of Financial Research,3.]

[8]刘哲希、任嘉杰、陈小亮,2020:《地方政府债务对经济增长的影响——基于债务规模与债务结构的双重视角》,《改革》,第4期。[Liu Zhexi,Ren Jiajie and Chen Xiaoliang,2020,The Impact of Local Government Debt on Economic Growth: Based on the Dual Perspective of Debt Scale and Debt Structure,Reform,4.]

[9]刘哲希、随晓芹、陈彦斌,2019:《储蓄率与杠杆率:一个U型关系》,金融研究,第11期。[Liu Zhexi,Sui Xiaoqin and Chen Yanbin,2019,Savings Rate and Leverage Ratio: A U-shaped Relationship,Journal of Financial Research,11.]

[10]卢露、杨文华,2020:《杠杆率监管能有效降低银行体系系统性风险吗?——基于内生性网络模型的模拟分析》,《财经研究》,第2期。[Lu Lu and Yang Wenhua,2020,Does Leverage Regulation Effectively Reduce the Systemic Risk of the Banking System?——Simulation Analysis Based on the Endogenous Network Model,Journal of Finance and Economics,2.]

[11]马勇、陈雨露,2017:《金融杠杆、杠杆波动与经济增长》,《经济研究》,第6期。[Ma Yong and Chen Yulu,2017,Financial Leverage,Leverage Volatility and Economic Growth,Economic Research Journal,6.]

[12]毛锐、刘楠楠、刘蓉,2018:《地方政府债务扩张与系统性金融风险的触发机制》,《中国工业经济》,第4期。[Mao Rui,Liu Nannan and Liu Rong,2018,The Expansion of Local Government Debt and the Mechanism of Systemic Financial Risk Triggering,China Industrial Economics,4.]

[13]申广军、张延、王荣,2018:《结构性减税与企业去杠杆》,《金融研究》,第12期。[Shen GuangJun,Zhang Yan and Wang Rong,2018,Tax Reduction and De-leverage in Chinas Industrial Sector,Journal of Financial Research,12.]

[14]譚小芬、李源、苟琴,2019:《美国货币政策推升了新兴市场国家非金融企业杠杆率吗? 》,《金融研究》,第8期。[Tan Xiaofen, Li Yuan and Gou Qin,2019,Did U.S. Monetary Policy Increase the Leverage of Non-Financial Corporations in Emerging Market Economies?,Journal of Financial Research,8.]

[15]王朝阳、张雪兰、包慧娜,2018:《经济政策不确定性与企业资本结构动态调整及稳杠杆》,中国工业经济,第12期。[Wang Chaoyang,Zhang Xuelan and Bao Huina,2018,Economic Policy Uncertainty,the Dynamic Adjustment of Enterprises Capital Structure and Stablizing Leverage,China Industrial Economics,12.]

[16]王国刚,2017:《 “去杠杆”:范畴界定、操作重心和可选之策》,《经济学动态》,第7期。[Wang Guogang,2017,‘Deleveraging: Scope Definition, Operational Focus and Options,Economic Perspectives,7.]

[17]王玉泽、罗能生、刘文彬,2019:《什么样的杠杆率有利于企业创新》,《中国工业经济》,第3期。[Wang Yuze,Luo Nengsheng and Liu Wenbin,2019,What Leverage Is Beneficial to Firm Innovation?,China Industrial Economics,3.]

[18]王竹泉、谭云霞、宋晓缤,2019:《 “降杠杆”、“稳杠杆”和 “加杠杆”的区域定位——传统杠杆率指标修正和基于“双重”杠杆率测度体系确立结构性杠杆率阈值》,《管理世界》,第12期。[Wang Zhuquan, Tan Yunxia and Song Xiaobin,2019,Regional Positioning of ‘Reducing Leverage,‘Stabilizing Leverage and ‘Increasing Leverage——The Traditional Leverage Ratio Index is Revised and the Structural Leverage Ratio Threshold is Established Based on the ‘Dual Leverage Ratio Measurement System,Management World,12.]

[19]张晓晶、刘学良、王佳,2019:《债务高企、风险集聚与体制变革——对发展型政府的反思与超越》,《经济研究》,第6期。[Zhang Xiaojing,Liu Xueliang and Wang Jia,2019,Debt Overhang,Risk Accumulation and Institutional Reform: Beyond the Developmental State,Economic Research Journal,6.]

[20]周广肃、王雅琦,2019:《住房价格、房屋购买与中国家庭杠杆率》,《金融研究》,第6期。[Zhou Guangsu and Wang Yaqi,2019,Housing Prices,Housing Demand,and the Debt Ratio of Chinese Households,Journal of Financial Research,6.]

[21]Aladangady,A.,2017, Housing Wealth and Consumption: Evidence from Geographically Linked Microdata,American Economic Review,107( 11) : 3415 - 3446.

[22]Ben, S. Bernanke, M. Gertler and S. Gilchrist,1999, The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework, Handbook of Macroeconomics, (1):1341-1393.

[23]Demirci, Irem,J. Huang and C. Sialm,2019, Government Debt and Corporate Leverage: International Evidence, Journal of Financial Economics, 133(2):337-356.

[24]Fisher, I.,1933,The Debt Deflation Theory of Great Depressions,Econometrica, 4(1) :337-357.

[25]Fostel,A. and J. Geanakoplos,2008,Leverage Cycles and the Anxious Economy, American Economic Review, 98(4):1211-1244.

[26]Harford,J.,S. Klasa and N.Walcott,2009, Do Firms Have Leverage Targets? Evidence from Acquisitions,Journal of Financial Economics,93(1):1-14.