1985年以来中国棉花经济绩效的动力转换特征

2020-07-25孙鲁云

孙鲁云,王 力

(1.石河子大学 经济与管理学院,新疆 石河子 832003;2.石河子大学 棉花经济研究中心,新疆 石河子 832003)

推动高质量发展是我国当前和今后一个时期的根本要求。习近平总书记在十九大报告中指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。按照中央关于高质量发展的战略部署与要求,新时代我国棉业将面临产业重塑、高质量发展的重大机遇[1]。质量、效率和动力“三大变革”不仅是我国经济高质量发展的内在要求,同时也是评价高质量发展的标准。经济转向高质量发展,要突出强调动力变革。动力变革是实现质量变革、效率变革的前提条件[2]。为了更好地推动棉花经济发展的动力变革,有必要理清我国棉花经济在过去几十年来增长的动力,阐明不同棉花政策时期以及不同棉区棉花经济增长动力的差异。回答好这些问题,对于优化要素配置、推动我国棉花经济的高质量发展具有重要的现实意义和理论价值。

国内学者对经济增长动力的探讨多集中在宏观经济层面,大部分观点认为我国经济增长的动力来源主要为资本要素投入[3-6],全要素生产率对经济增长的贡献,存在较大争议[4,7-9]。我国是世界最大的棉花消费国和进口国,同时也是世界第二大棉花主产国。棉花产业在我国国民经济发展和全球棉花市场中都占有重要地位[10],因此考察我国棉花经济增长动力具有重要的现实意义和研究价值,但目前系统探讨我国棉花经济增长动力的研究相对较少。已有文献往往侧重棉花生产要素对产量的贡献以及技术进步对棉花生产的影响[11-14]。

与我国宏观经济相比,我国棉花经济增长的动力可能表现出宏观经济动力的一般特征,也可能表现出棉花产业的特性。本文通过扩展的C-D生产函数实证考察1985年以来我国棉花经济增长的动力来源。与已有文献相比,本文的边际贡献主要体现在:第一,考察生产要素对棉花经济的影响,而不局限于棉花产量。当前推动农业高质量发展,提高农业全要素生产率并不是单纯地提高产量的问题,而应该是提高产值,避免“丰产不丰收”的情况[15]。已有研究往往以产量为产出变量,测算各生产要素的贡献,难以适宜当前棉业高质量发展的要求。第二,本文充分考虑中国棉花经济增长动力的阶段性特征和区域差异,系统分析了1985年以来我国不同政策时期的动力差异,以及黄河流域棉区、长江流域棉区和西北内陆棉区之间的区域差异。

一、模型设定与数据

(一)研究模型

为考察中国棉花生产要素对棉花经济增长的贡献,根据新古典经济增长理论代表人物索洛的理论分析框架,应用扩展的Cobb-Douglas生产函数进行分析。C-D生产函数及其扩展形式在经济增长动力的研究中广泛应用。欧向军和顾雯娟(2016)应用C-D生产函数实证分析了供给要素对经济增长的贡献[16];邱晓华等(2006)在传统C-D生产函数基础上,引入结构变量、人力资本和制度变量等对中国经济增长动力进行考察[3];王晓芳和胡冰(2016)在传统C-D生产函数的基础上,引入土地、能源等,对我国经济驱动要素进行考察[5]。本文以两要素生产函数为基础,引入机械化投入变量,具体形式如下:

Y=f(L,K,M)=ALa1Ka2Ma3

(1)

其中,Y表示总产出,即棉花产值,L、K、M分别表示人力投入、物质投入、机械化投入,A为全要素生产率(TFP),反映科技创新。αi表示相应要素对总产出的弹性系数,即投入要素增加1%时总产出增加的百分比。

对式(1)两边取自然对数得到线性模型,如下所示:

lnY=lnA+α1lnL+α2lnK+α3lnM

(2)

为了测算人力、物质、机械化投入等生产要素对我国棉花经济增长率的贡献,本文将式(2)两边对时间求导数,得到各生产要素增长率与总产出增长率之间的关系式:

gY=gA+α1gL+α2gK+α3gM

(3)

式中,g为增长率,gA,α1gL,α2gK,α3gM分别反映人力、物质、机械化投入对总产出的绝对贡献值。各生产要素对棉花经济增长率的相对贡献值(贡献率)等于绝对贡献值与经济增长率之比。例如,全要素生产率的贡献率如下所示:

CA=gA/gY

(4)

(二)变量与数据说明

本文选取1985―2017年中国12个棉花主产省份面板数据,分析棉花生产要素对棉花经济增长的作用。研究区间的选择主要考虑:1985年中央1号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》提出,改革农产品统派统购制度,以合同定购和市场收购取代统购派购,以激发农村经济活力。我国棉花主产省份包括河北、山西、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃和新疆。

本文选取的投入产出指标为:①总产出指标。选取亩均棉花总产值作为衡量棉花经济增长的指标,包括主产品(皮棉)产值和副产品(棉籽)产值两部分。②投入指标。具体包括人力投入、物质投入、机械化投入。选取亩均人工成本来衡量人力投入,包括雇工费用和家庭用工折价两部分;选取棉花每亩直接生产过程中消耗的主要农业生产资料的费用来衡量物质投入,具体包括种子费、化肥费、农家肥费、农药费和农膜费;选取棉花亩均机械作业费来衡量机械化投入。

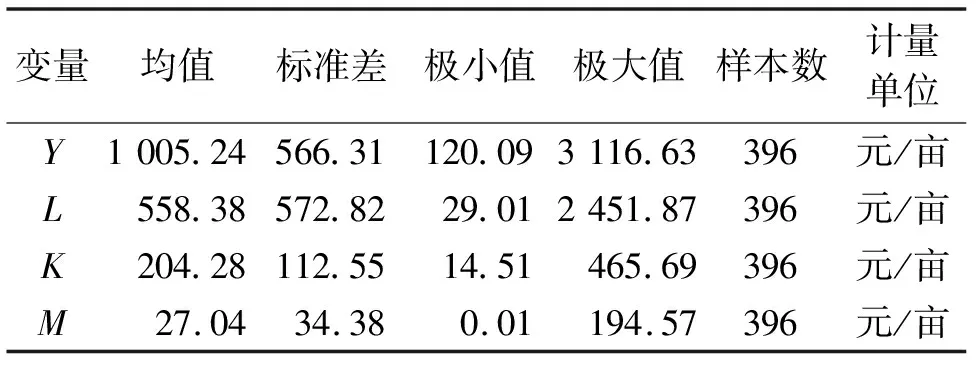

以上棉花生产成本数据来自1986―2018年《全国农产品成本收益资料汇编》,个别年份数据缺失,采用临近值填补等方式补全。考虑到不同年份指标的可比性,将各项指标换算为以1985年为基期的可比价,其中棉花产值通过农产品生产价格指数进行折算,棉花生产要素投入通过农业生产资料价格指数折算。价格指数数据来自国家统计数据库。表1给出了本文各变量的描述性统计结果。从表1可以看出,1985―2017年,我国棉花亩均总产值为1 005.24元,劳动投入、物质投入和机械化投入之和为789.7元。其中,劳动投入构成了生产成本的大部分,占比70.7%,物质投入占比25.9%,机械化投入占比3.4%。

表1 各变量的描述性统计

二、实证结果与分析

(一)面板单位根检验

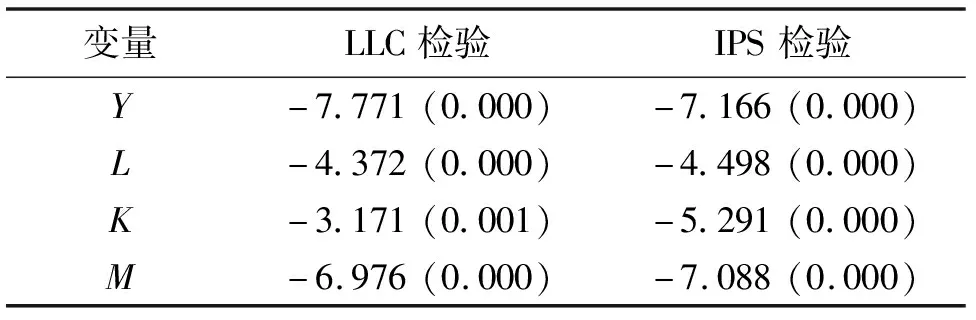

为了避免模型结果的伪回归,首先对模型中各变量进行单位根检验。代表性的面板单位根检验有LLC检验、Fisher类型检验和IPS检验。其中,LLC检验假定面板单元同质,即所有面板单元包含共同的单位根,而Fisher类型检验和IPS检验则放宽了同质性假定。为了保证检验结论的可靠性和稳健性,本文分别采用LLC和IPS对我国棉花主产省份面板数据进行实证检验。LLC检验假定不存在截面相关,如果假设不成立,可能导致LLC检验结论出现显著偏差。为缓解可能存在的截面相关,本文采用Levin et al.(2002)的建议,先将面板数据减去各截面单元的均值,然后再进行LLC检验[17],检验结果如表2所示。结果表明,无论是LLC检验还是IPS检验,所得结论都是一致的。变量Y、L、K和变量M原序列均在1%的显著性水平下拒绝存在单位根的原假设,即原序列为平稳序列。

表2 单位根检验结果

(二)我国棉花经济绩效动力的整体分析

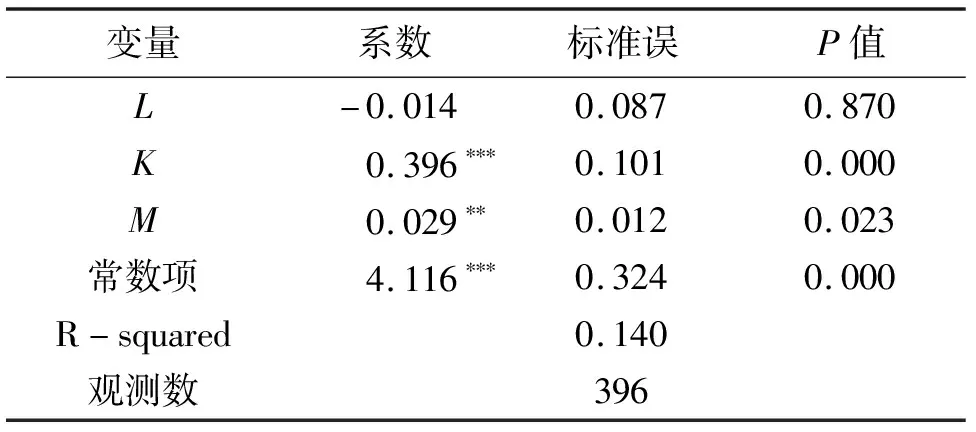

接下来,对式(2)进行回归拟合。利用Hausman检验确定回归模型的形式,结果显示Hausman检验统计量为7.86,P值为0.048,在5%的显著性水平下拒绝原假设,认为面板数据采用固定效应模型。通过异方差和自相关检验发现,数据存在异方差和自相关。因此,本文采用Driscoll & Kraay(1998)提出非参数协方差矩阵估计方法[18],获得控制异方差和自相关的一致标准误。对我国棉花主产省份全样本进行回归,结果如表3所示。

表3 全样本模型回归结果

从回归结果来看,K、M对棉花产值的弹性系数均在5%的水平显著,L的系数并不显著。物质投入、机械化投入的系数显著为正,分别为0.396、0.029。这说明,这些生产要素对我国棉花经济增长有显著的促进作用。当物质投入、机械化投入每增加1%,相应地带来0.396%、0.029%的棉花经济增长。人力投入的系数为-0.014,说明人力投入对我国棉花经济增长具有负效应,即我国棉花人力要素投入的增加不仅不会增加棉花产出,反而会减少产出。人力要素对棉花经济增长的负效应,可能原因是:棉花经济的发展更多依靠农业现代化进程的推进,人工作业的高成本与低效率对我国棉花经济的发展起到了阻碍作用。由此可说明,通过加大劳动投入来促进我国棉花经济高质量发展的道路已然不通;通过棉田来吸纳更多的农村劳动人口势必会抑制我国棉花经济的发展,使我国棉花产业处于国际竞争中的不利位置。

根据估计出来的生产要素产出弹性,可以得出各生产要素投入对我国棉花经济增长的贡献作用,结果如表4所示。从表4可以看出,1985年以来我国棉花经济增长的主要推动力是物质投入,其次是机械化投入。1985―2017年,物质投入对我国棉花经济增长的贡献率达103.22%,拉动棉花经济增长0.630个百分点。这反映了我国棉花生产仍处于粗放型增长模式。化肥、农药的大量投入以及地膜的铺设使得我国棉花生产的经济绩效得以显著提升。但不可否认的是,通过进一步加大物质投入促使我国棉花经济发展迈向新台阶的道路越来越窄。随着经济的发展,环境问题越来越受到人们的重视。保护环境已成为现代农业发展的必然要求,2017年中央经济工作会议更是首次提出绿色兴农,并将绿色作为振兴“三农”的动力源之一。而棉花种植过程中化肥、农药、地膜的过度使用不仅对土壤、水环境、大气环境等造成污染,同时也促使了温室气体的排放[19]。具体地,化肥的过度使用产生诸如破坏土壤结构、污染水体、污染大气等负面影响;农药的使用造成棉田土壤污染、水体污染、大气环境污染、生态系统破坏,同时对棉农和消费者的健康产生不利影响;农膜的残留则影响土壤中水分的渗透,造成土壤缺水,农膜碎片还会破坏土壤结构,阻碍气、肥、热的传导等。

1985―2017年,我国棉花机械化水平取得显著提升,机械作业费年均增长5.61%,对我国棉花经济增长的贡献为26.67%,拉动棉花经济增长0.163个百分点。机械化是推进农业现代化的基础,加快推进棉花生产的机械化、推广机采棉种植是我国棉花生产高质量发展的必由之路。1985―2017年,我国棉花生产的全要素生产率增长率为-0.11%,对棉花经济增长的贡献率为-18.28%,这表明我国棉花全要素生产率对棉花经济增长的拉动作用在减弱。

(三)不同政策时期下我国棉花经济绩效动力分析

1949年以来,我国棉花经济政策改革大致经历了以下阶段:自由购销阶段(1949―1954年),统购统销、行政定价阶段(1954―1984年),合同购销阶段(1985―1998年),棉花价格市场化改革阶段(1998年―)[20]。2011―2013年,国家实施棉花临时收储政策,2014年至今实施棉花目标价格改革。因此,本文将研究区间1985―2017年划分为4个政策时期,即合同购销时期(1985―1998年)、棉花价格市场化初期(1999―2010年)、国家棉花临时收储时期(2011―2013年)和目标价格政策时期(2014―2017年)。

为进一步阐明棉花经济增长动力的阶段性特征,本文计算了我国棉花政策主要时期各要素的增长率及其对棉花经济增长的贡献率,如表5所示。从表5可以看出,长期以来,我国棉花经济增长都表现为以物质要素推动为主,但也可以看出在大部分时期全要素生产率(科技创新)对棉花经济增长贡献很大。

表5 主要时期棉花生产要素增速及其对棉花产值的贡献率

我国棉花产值增长率及其动力因素在不同政策时期有较大差异。在合同购销时期(1985―1998年),棉花产值增长率为3.02%。这一时期,我国棉花经济增长表现为物质要素和全要素生产率双重驱动。其中,物质要素贡献率最高为50.61%,其次是全要素生产率,贡献率达43.89%。1998年,国务院发布了《关于深化棉花流通体制改革的决定》,标志着我国棉花产业开始由计划经济向市场经济体制转变。在这一阶段,我国棉花经济取得了长足的发展,棉花产值增长率达5.63%。这一时期,我国棉花经济增长表现为以全要素生产率驱动为主,物质要素驱动为辅。全要素生产率对棉花产值的贡献达66.79%,物质要素的贡献为31.16%。

2011年,为稳定国内棉花市场价格、保护和提高棉农种植积极性,国家开始实施棉花临时收储政策。这一政策在保护棉农收益、稳定市场和保障供给方面发挥了积极作用,但扭曲了市场价格,造成国内外市场价格倒挂,使得国内棉花库存积压、财政负担加重[21-22]。从表5中可以看出,棉花临时收储政策时期,棉花经济呈现负增长,年均降低0.15%。要素投入表现为:物质要素大量投入,年均增长13.87%,而机械投入、人力要素出现小幅下降。科技创新要素出现大幅滑落,全要素生产率年均下降5.63%,导致对棉花经济下滑的贡献率数值异常大。全要素生产率下降对棉花经济增长形成抑制作用,是这一时期我国棉花经济呈负增长的主要原因。

2014年,持续3年的棉花临时收储政策取消,国家在新疆启动棉花目标价格改革试点工作,同年也确定了中央财政补贴内地棉花主产区的范围和标准。这一政策在市场形成棉花价格的基础上,通过价差补贴保护棉农利益。在这一阶段,我国棉花产值年均增长1.26%。生产要素投入方面,物质要素投入放缓,年均增长1.41%,机械化投入开始增长,年均增长0.85%,人力要素投入持续降低。全要素生产率年均增长0.66%,对棉花经济增长的拉动作用在增强,对我国棉花经济增长的贡献达52.70%。目标价格政策时期,我国棉花经济增长表现为全要素生产率和物质要素双重驱动。

(四)我国棉花经济绩效动力的区域异质性分析

在对我国棉花经济增长动力有总体认识的基础上,接着考察我国三大棉区棉花生产要素对棉花经济增长影响的异质性。按照生产生态条件和商品棉生产的多少,我国棉花种植区域可划分为:长江流域棉区、黄河流域棉区和西北内陆棉区。

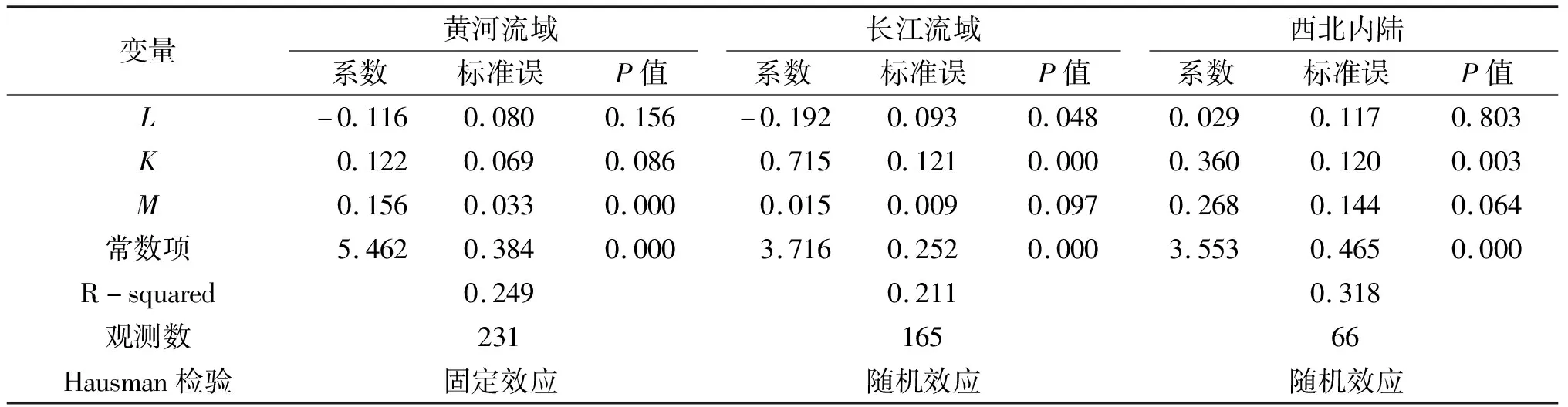

长江流域棉区主产棉省包括四川、湖南、湖北、江西、安徽淮河以南、江苏苏北灌渠以南、浙江和上海,以及河南南阳盆地和信阳盆地。这一棉区热量充足、雨水丰沛、土壤肥力高、障碍因素少,但存在日照条件差的不足。黄河流域棉区包括山东、河南大部、安徽淮河以北、江苏苏北灌区以北,河北以及天津、山西、陕西等。这一棉区地处北温带的亚湿润季风气候。西北内陆棉区,是以新疆为主的棉区,具体包括新疆、甘肃和内蒙古的西部。这一棉区范围广阔,气候资源差异大,总体上属于典型的绿洲农业,依靠灌溉才能进行农业生产[23]。如上所述,江苏、安徽、河南3省份横跨黄河流域棉区和长江流域棉区,而河南大部均属于黄河流域棉区。因此本文在归类上将河南归为黄河流域棉区,而江苏、安徽2省既属于黄河流域棉区,也属于长江流域棉区。本文中黄河流域棉区主产省份包括河北、山西、山东、河南、陕西、江苏、安徽;黄河流域棉区主产省份包括江西、湖北、湖南、江苏、安徽;西北内陆棉区包括新疆、甘肃。表6给出了三大棉区模型回归结果。由表6可以看出,棉花生产要素的产出弹性存在一定的区域差异。

表6 我国棉花主产区棉花产值模型回归结果(1985―2017年)

人力要素的产出弹性系数在长江流域棉区显著为负,但在黄河流域棉区和西北内陆棉区不显著。人力要素的投入与棉花产值增长具有负向关系,人力要素每增加1%,给长江流域棉区棉花经济带来0.192%的负增长。如前所述,这与人力要素的高成本和低效率密切相关。物质要素在长江流域棉区的产出弹性系数最高,其次是西北内陆棉区、黄河流域棉区。物质要素每增加1%,黄河流域棉区、长江流域棉区和西北内陆棉区相应的带来0.122%、0.715%和0.360%的棉花产值增长。黄河流域棉区物质要素的产出弹性系数在10%的水平下显著,而长江流域棉区和西北内陆棉区在1%的水平下显著。

机械要素的产出弹性系数在三大棉区均为正,且黄河流域棉区在1%的水平下显著,长江流域棉区和西北内陆棉区在10%的水平下显著。机械要素在西北内陆棉区的产出弹性系数最高,其次是黄河流域棉区、长江流域棉区。机械要素每增加1%,西北内陆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区相应带来0.268%、0.156%、0.015%的棉花产值增长。

接下来,分别计算黄河流域棉区、长江流域棉区和西北内陆棉区1985―2017年棉花生产要素的年均增速及其对棉花经济增长的贡献率,如表7所示。结果表明,我国棉花经济在增长水平和增长动力两方面都存在区域差异。以新疆为代表的西北内陆地区棉花生产技术水平相对领先,宽膜覆盖、膜下滴灌、高密度种植和全程化学调控等技术应用广泛,机械化程度高,机采棉发展迅速。这都使得西北内陆棉区棉花经济年均增速(2.04%)明显高于黄河流域棉区(0.85%)和长江流域棉区(-0.35%)。值得注意的是长江流域棉区棉花产值下滑的事实。由各生产要素对棉花产值的贡献可知,导致长江流域棉区棉花产值下滑的原因是全要素生产率的大幅降低。1985―2017年,长江流域棉区全要素生产率对棉花产值的绝对贡献为-3.491,贡献率为997.33%。这反映了长江流域棉区棉花科技创新不足、科技与产业结合不紧密等问题。从增长动力上来看,长江流域棉区棉花经济增长的动力为物质要素,贡献率为-929.50%(因棉花产值为负增长,物质要素产出弹性为正,所以贡献率为负数)。黄河流域棉区和西北内陆棉区棉花经济增长的主要表现为物质和机械投入要素的双重驱动。黄河流域棉区,物质和机械投入要素的贡献率分别为132.32%、77.08%;西北内陆棉区,物质和机械投入要素的贡献率分别为93.53%、49.00%。和长江流域棉区一样,黄河流域棉区和西北内陆棉区全要素生产率对棉花经济的增长没有形成有效支撑,贡献率分别为-90.16%、-47.28%。

表7 我国棉花主产区生产要素对棉花产值的贡献(1985―2017年)

最后有必要探讨的是,以上模型的实证结果出现了一些极端值:在棉花临时收储时期(2011―2013年),物质要素和全要素生产率对中国棉花经济增长的贡献出现极端数值;在对不同棉区进行分析时,长江流域棉区物质要素和全要素生产率的贡献率也出现极端情况。对此,分析如下:棉花临时收储时期,我国棉花经济增长呈负增长,增长率为-0.15%,而在这期间,物质要素大量投入,年均增长率达13.87%,TFP大幅下降,年均降低5.63%,这都使得物质要素和全要素生产率对棉花经济增长的贡献率出现极端数值。更深层次的是,这反映出当时我国棉花产业发展情况。2011年,国内外棉花价格剧烈波动,出现暴涨暴跌,使我国棉花产业严重受创。为稳定棉花市场价格、保护棉农收益,国家实施棉花临时收储政策,政策发挥了积极作用,但也促使棉花生产“重数量轻质量”,投入大量化肥农药等化学物质,降低了棉花质量和效率,全要素生产率出现大幅下降。1985―2017年,我国长江流域棉区棉花产值年均下降0.35%,而这期间物质投入量年均增长4.55%,物质要素对棉花经济增长的贡献率呈现极端数值,而全要素生产率出现下降,对棉花经济增长的负向贡献极大。这是因为长江流域棉区,受地形条件、农业生产环境因素约束,棉花生产技术相对落后,棉花技术进步发展相对缓慢,全要素生产率处于相对落后水平。

三、研究结论与启示

(一)研究结论

本文基于我国12个棉花主产省份1985―2017年面板数据,实证考察了我国棉花生产要素对棉花经济增长的作用,揭示了我国棉花经济增长的动力及其时空特征。主要研究结论如下:

1.1985年以来,我国棉花经济增长整体上表现为以物质要素推动为主,这与我国宏观经济增长的动力相一致。与此同时,我国棉花经济增长动力因素在不同政策时期有较大差异,具体表现为:合同购销时期(1985―1998年)属于物质要素和全要素生产率双重驱动;棉花价格市场化初期(1999―2010年)属于以全要素生产率驱动为主、物质要素驱动为辅;国家棉花临时收储时期(2011―2013年)属于物质要素驱动,同时全要素生产率迅猛下降,棉花经济呈负增长态势;目标价格政策时期(2014―2017年)属于全要素生产率和物质要素双重驱动。

2.我国棉花经济增长动力存在区域差异。长江流域棉区棉花经济增长表现为物质要素驱动,黄河流域棉区、西北内陆棉区棉花经济增长表现为物质和机械化投入要素双重驱动。

(二)研究启示

1.加快推广机采棉技术,切实降低植棉人工成本。当前我国棉花生产成本中人工成本居高不下,与此同时,人工作业固有的低效率难以克服。人力要素对我国棉花经济增长产生了阻碍作用。通过加大劳动投入来促进我国棉花经济高质量发展的道路已然不通,通过棉田来吸纳更多的农村劳动人口势必会抑制我国棉花经济的发展,使我国棉花产业处于国际竞争中的不利位置。机械化是推进农业现代化的基础,加快推进棉花生产的机械化、推广机采棉种植是我国棉花生产高质量发展的必由之路。这就要求政府有关部门提高认识,坚定不移地做好机采棉推广与服务工作。

2.扎实推进化肥农药减量增效,坚持绿色兴农。长期以来,我国棉花生产属于粗放型增长模式,化肥、农药的大量投入以及地膜的铺设使得我国棉花生产的经济绩效得以显著提升。然而,棉花种植中的环境问题越来越突出。过度的物质投入将不利于我国棉花经济高质量发展,棉花经济增长模式转变势在必行。

3.完善棉花市场化改革,提高全要素生产率。创新是我国棉花经济高质量发展的根本动力。国家棉花临时收储时期,我国棉花全要素生产率大幅下降、棉花经济呈负增长态势。目标价格政策时期,全要素生产率成为我国棉花经济增长主要的动力之一,有力促进了棉花经济的发展。由此说明,我国应进一步完善棉花市场化改革,逐步形成对市场机制扭曲程度较小的棉花支持政策体系,为棉花全要素生产率增长提供政策环境。