江苏省乡村聚落演化的多尺度特征与空间关联性分析

2020-07-25孔雪松朱芷晴刘殿锋

孔雪松,朱芷晴,刘殿锋

(1. 武汉大学资源与环境科学学院,武汉 430079; 2. 武汉大学教育部地理信息系统重点实验室,武汉 430079)

0 引 言

乡村聚落是以地缘、血缘和业缘等为纽带形成的农村家庭生活聚居地,其时空演化反映了农村人地关系互动过程[1]。中国作为最大的发展中国家,正处于快速城镇化发展阶段,预计2030年城镇化率将达到70%。快速城镇化加速了城乡要素的流动,改变着中国城乡社会结构。当前,中国乡村聚落在结构、形态与功能上正发生剧烈变化,聚落空心化、低效利用和无序建设等问题日益突出,乡村聚落面临着分化重组的新格局[2-4]。如何面向乡村社会经济转型过程,实现乡村聚落空间有序重构与功能提升,已成为农村土地可持续利用管理亟待解决的关键问题。作为农村社会生产生活的重要载体,乡村聚落不是孤立、零散和抽象存在的,其空间格局与演化特征反映了农村地理要素的依存关系和社会经济转型发展阶段,对于区域推进实施乡村振兴战略具有重要意义。

在新型城镇化与乡村振兴战略的推动下,乡村聚落演化研究越来越受到学者重视,尤以乡村聚落空间形态演化与结构功能转变的相关研究为重点[5-7];如马晓冬等[8]基于SPOT卫星影像数据,从乡村聚落空间结构和形态视角,系统识别了江苏乡村聚落空间分布特征和地域类型。乡村聚落演化的研究视角可大致划分为社会学、生态学和地理学 3个方面。社会学视角重点关注乡村社会组织、人口流动及文化发展与聚落演化的内在关系[9-11];生态学视角主要聚焦于聚落演化与生态环境的互动关系[12-13]。地理学视角的研究内容相对较为丰富,涉及乡村聚落体系、空间、规模和结构多个方面,从聚落整体的空间形态到局部的景观格局[14-15],着重于分析聚落演化的自组织与被组织规律。此外,聚落内部结构功能演化也逐渐引起关注,研究构建了聚落功能演变的分析框架[16-17],识别了不同类型区域聚落内部结构与功能演化的驱动力[18-20]。在研究尺度上,乡村的地方性使得大多研究聚焦于微观尺度乡村聚落时空分布及其演化机制[21],随着研究的深入和数据可获取性的提高,相关研究逐渐从村域尺度[22]延伸到区域尺度[23],从东部经济发达区[24]拓展到中部传统农区[25]和西部黄土丘陵区[26],这些研究从不同视角有效揭示了乡村聚落演化过程和机制[27]。然而,现有研究多聚焦于中微观单一尺度乡村聚落演化特征和机理识别,忽略了不同尺度乡村聚落演化的时空分异性和关联性,难以全面把握乡村聚落演化的尺度性差异和内在关系;此外,与城镇用地不同,乡村聚落点多面广,其时空演化分析需要借助更加准确的土地利用数据,而当前大多研究借助于Landsat TM/ETM+遥感影像处理后生成的数据,其解译精度在一定程度上影响了乡村聚落演化分析的准确性。

江苏省作为中国经济大省,同时也是农业大省,是中国乃至世界经济活跃度最高、资本最为密集的地区,肩负着全面实施乡村振兴战略,率先实现农业农村现代化的光荣使命。省域内社会经济发展形成明显的南北差序化阶梯,是研究乡村聚落演化时空格局与关联机制的典型区域。因此,本文基于第二次全国土地调查(“二调”)以来统一的土地利用矢量数据,综合运用核密度分析、景观分维指数与空间热点探测方法,从省域、县域、网格和地块多个尺度,研究2009-2018年江苏省乡村聚落演化特征,定量测度乡村聚落演化的地域分异性及其与不同地理要素的空间关联性,把握社会经济转型期乡村聚落演化的时空规律,为合理引导乡村聚落布局优化和空间重构提供决策依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

江苏省位于中国大陆东部沿海,界于 30°45'~35°20'N,116°18'~121°57'E 之间,地处长江三角洲,地势平坦,境内湖泊众多。江苏土地总面积10.72×104km2,下设13个地级市,按地理位置区分为苏南、苏中和苏北,且三区经济发展呈现出自南向北的逐级递减。近年来,江苏省大力发展乡村产业,扎实推进农村改革,农业生产稳中调优,新产业新业态蓬勃发展,一二三产业加快融合,全省农业农村经济保持平稳向好态势;2018年,农村居民人均可支配收入20 845元,全省农业综合机械化水平和农业科技进步贡献率均居全国前列,城乡社会经济正处于转型发展关键期;全省常住人口8050.70万,城镇化率达到69.61%,远高于同期国家59.58%的平均水平,快速城镇化带来了乡村人口的急剧减少和乡村聚落的粗放利用。江苏乡村聚落在空间上具有明显的地域分异性,形成“大散居、小聚居”的空间格局,且呈现自南向北不断增加的态势,乡村聚落集约利用水平亟待提高。

1.2 数据来源

本研究对江苏省104个县域单元(含省岛屿)乡村聚落演化的时空关联性进行综合分析,县域行政界线以2018年土地利用变更调查数据中确定的行政单元为准;考虑到“二调”以来土地利用分类的一致性和数据的延续性,基于2009和2018年江苏省土地利用变更调查数据库(1: 10 000),提取精准化的乡村聚落图斑、水系和主要道路,其中乡村聚落图斑与国家“二调”地类代码中的村庄用地(地类代码203)对应;地形起伏度基于中国科学院资源环境科学数据中心提供的30 m×30 m DEM数据分析获取,社会经济相关数据来源于江苏省统计局发布的各地市统计年鉴。由于地块尺度乡村聚落变化较为零散,不便于直观对比乡村聚落空间变化的地域分异,这里分别采用1 km×1 km、5 km×5 km和10 km×10 km的网格进行对比试验,综合最佳的可视化表达效果,最终确定以 10 km×10 km网格作为乡村聚落变化可视化分析表达尺度。

2 研究方法

2.1 核密度分析

核密度分析是用于估算概率密度函数的非参数方法,通过对各要素点建立平滑的圆形表面,计算要素点到参考位置的距离,进而建立要素点的峰值或核来创建平滑的连续表面,核密度值分布与中心辐射距离成反比[28-29]。乡村聚落具有空间离散、点多面广的基本特征,难以直观识别其时空的整体性和连续性,核密度分析的优势在于兼顾了评价对象分布的强度与位置特征,能够有效测度乡村聚落分布的空间差异性和连续性。与一般呈现乡村聚落分布密度不同,本文运用核密度分析识别乡村聚落变化密度特征。其计算公式如下:

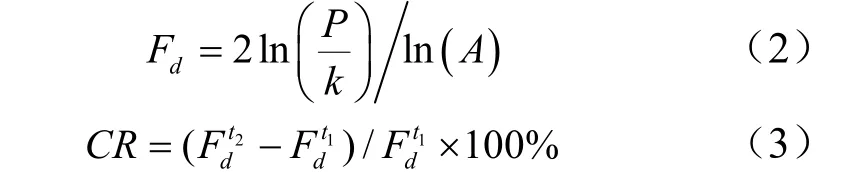

式中f(x,y)为位于位置(x,y)的乡村聚落变化密度估计;n为观测数量;h为带宽或平滑参数,可根据不同尺度乡村聚落变化的分布情况进行设置;k为核函数;di为位置(x,y)距第i个观测位置的距离。

2.2 聚落形态变化测度

分形维数是分形几何理论及应用中最为重要的概念和内容,它是度量物体或分形体复杂性和不规则性的最主要的指标,是定量描述分形自相似性程度大小的参数[30-31]。乡村聚落在形成和发展过程,受不同地理因素的作用影响,往往易形成地域分异明显的空间形态,为测度乡村聚落形态变化特征,本文引入景观格局分维指数进行测度。其计算公式如下:

式中Fd表征乡村聚落斑块形状的复杂性和稳定性,理论值为介于1和2之间,当Fd=1时,表示区域乡村聚落形状为正方形,值越大表示形状越复杂,当Fd=1.5时,表示乡村聚落形状分布处于一种类似于布朗运动的随机状态,即最不稳定;P为乡村聚落斑块边界总长度;A为乡村聚落面积;k为常数,这里取值为4;CR为分维指数变化率,分别为t1和t2时刻分维指数。

2.3 空间可达性与地形起伏度测度

乡村聚落与交通、水源和城镇等地理要素的空间可达性是评价其区位条件的重要指标,反映了农户日常生产生活的便捷条件。空间可达性与要素之间空间距离、交通方式和路径直接相关,可通过交通时间成本予以测度。这里将乡村聚落空间可达性界定为从任意乡村聚落点出发,到达距离最近的观测地理要素所消耗的时间成本,其表达函数如下[32]:

式中Ti为乡村聚落i到达观测地理要素j的空间可达性。

由于不同土地利用类型可达性效用存在明显差异,本文在参考相关研究[28]的基础上,结合各类用地实际通行效率的可行性分析,确定公路用地、农村道路、建设用地、水域和其他用地的交通时间成本分别为 50、20、20、1和10 km/h。为保持与DEM分析精度的一致性,将土地利用数据转换为 30 m分辨率的栅格数据,运用ArcGIS10.2中的栅格成本加权距离函数(Cost Weighted Distance)测度不同地理要素空间可达性,并将生成的空间可达性图层与乡村聚落变化图斑进行关联分析,进而识别乡村聚落变化与不同地理要素空间可达性之间的特征。

地形起伏度表示单位面积内最大相对高程差,是描述区域地貌形态的重要指标[33]。相较于坡度而言,地形起伏度更适合从区域尺度刻画地形对乡村聚落分布及其变化的影响;其计算公式如下:

式中R代表地形起伏度,Hmax代表单位面积内最大高程值,Hmin代表单位面积内最小高程值;通过 ArcGIS10.2中的栅格邻域计算工具(Neighborhood Statistics)获取,参考涂汉明方案[34],将地形起伏度划分为<20 m(平坦起伏)、20~150 m(微小起伏)和>150 m(较大起伏)3个区间。

2.4 局域Getis-Ord Gi*指数

局域 Getis-Ord Gi*指数是一种基于距离权矩阵的局部空间自相关指标,可用于分析某种地理事件的空间聚类特征,识别具有统计显著性的地理事件发生的热点和冷点区域[35]。本文用来分析乡村聚落增减变化的局部空间相关性,其表达式如下:

式中Xj是第j评价单元要素观测值;n为评价单元总数;Wij(d)是距离d内的空间权重矩阵;)为数学期望值;)为变异系数。根据)的值域分布确定不同区域单元内乡村聚落增减变化的冷热点区域,如果忽视了该指标的统计学意义,简单将)值域按一定标准或方法进行分级识别冷热点区域,则可能会带来分析偏差甚至错误。因此,本文在参考相关研究[36-37]的基础上,根据Z得分和P值关系,确定冷热点分级标准(表1)。Z得分越高(或越低),聚类程度就越大,冷热点分异越明显;如果 Z得分接近于 0,则表示不存在明显的空间聚类。

表1 冷热点区分级标准Table 1 Classification criteria of cold and hot spots

3 结果与分析

3.1 江苏乡村聚落时空演化的多尺度特征

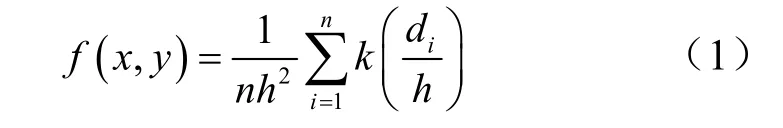

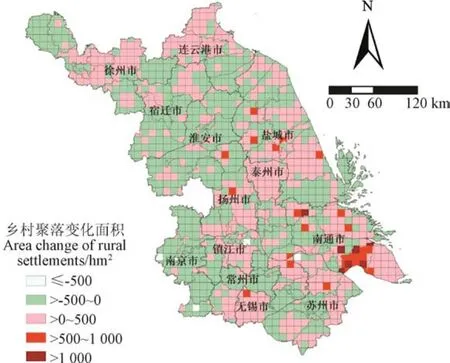

江苏城镇化的快速推进并没有带来预期的乡村聚落面积减少,相反乡村聚落呈现出1.35%的小幅度增加,这种人减地增现象表明江苏乡村人地关系处于一种不协调状态。从地块尺度变化来看,聚落变化较为零散,以大范围点状增减变化为主,同时局部呈现块状和带状图增减变化(图1)。块状增减主要发生在经济相对发达的苏南地区,尤以城镇近郊最为普遍;带状增减体现出乡村聚落沿水系和主干道发展的依赖性,这与江苏境内密布的水网和纵横交错的交通密切相关。

图1 2009-2018年江苏地块尺度乡村聚落变化特征Fig.1 Change characteristics of rural settlements at the patch level in Jiangsu Province during 2009-2018

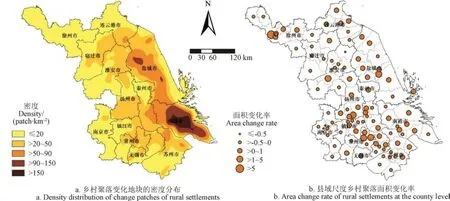

从网格尺度变化来看(图2),江苏乡村聚落变化呈现出“减少面广、增加集聚”的典型特征,减少面广与近些年大力开展的农村建设用地整治和增减挂钩政策直接相关;聚落集聚则主要集中于江苏南部,尤以南通和无锡两市最为明显。这一现象表明乡村聚落用地的集约化利用并不会伴随经济发展而自然产生,由于中国特殊的城乡二元关系和乡土文化,农户在经济条件改善后,更倾向于改建或扩建农村自有房屋,江苏农户南北经济收入的差异性是乡村聚落变化地域分异的重要原因之一。

图2 2009-2018江苏年网格尺度乡村聚落变化特征Fig.2 Change characteristics of rural settlements at the grid level in Jiangsu Province during 2009-2018

为了直观表达江苏乡村聚落变化地块的总体特征,将2009-2018年发生变化的乡村聚落通过核密度分析予以呈现,从图3可以发现,江苏省乡村聚落密度变化较小,大部分区域以低密度变化为主,整体呈现出以南通市为密度变化中心向四周递减的阶梯格局,其密度变化在空间上呈现出横向依江一线(从南通至南京)、纵向沿海一轴(从南通至连云港)递减特征,这进一步说明乡村聚落变化在空间上对水源的依赖性;同时,沿江沿海地带社会经济发展条件相对较好,社会经济的快速发展加大了乡村聚落变化的可能性。江苏西南和西北区域乡村聚落本身处于密度低值区,西南部社会经济较为发达,城镇化率高,农村居民点数量较少,因此密度变化相对较小;而西北地区则以徐海低山丘陵为主,对乡村聚落选址布局有较大限制,且该区域对农村新建房有较明确的政策限制和严格管控。从县域尺度乡村聚落变化来看,共有56个县域单元乡村聚落面积出现了减少,且变化率介于−0.93~0之间,值得注意的是,南京市建邺区、鼓楼区和玄武区高居全省乡村聚落减少率前3位,这3区均为南京主城区,与城市内部城镇村改造直接相关。与之对应的其余47个县域单元(不含省岛屿)出现不同程度的乡村聚落增加,其中泉山区和天宁区等 6个城市主城区增加幅度高于 100%,即江苏乡村聚落增减变化最明显的区域均为主城区,这表明近郊区在社会经济加速转型过程中,容易出现乡村聚落治理和重构的两级分化趋势,是当前乡村聚落重构需关注的重点区域。

图3 2009-2018年江苏乡村聚落变化地块的密度分布与县域尺度面积变化率Fig.3 Density distribution of change patches of rural settlements and change rate at the county level in Jiangsu Province during 2009-2018

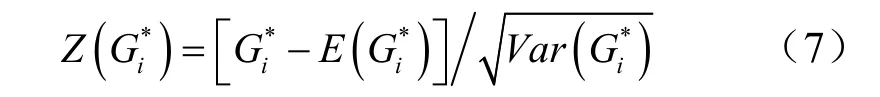

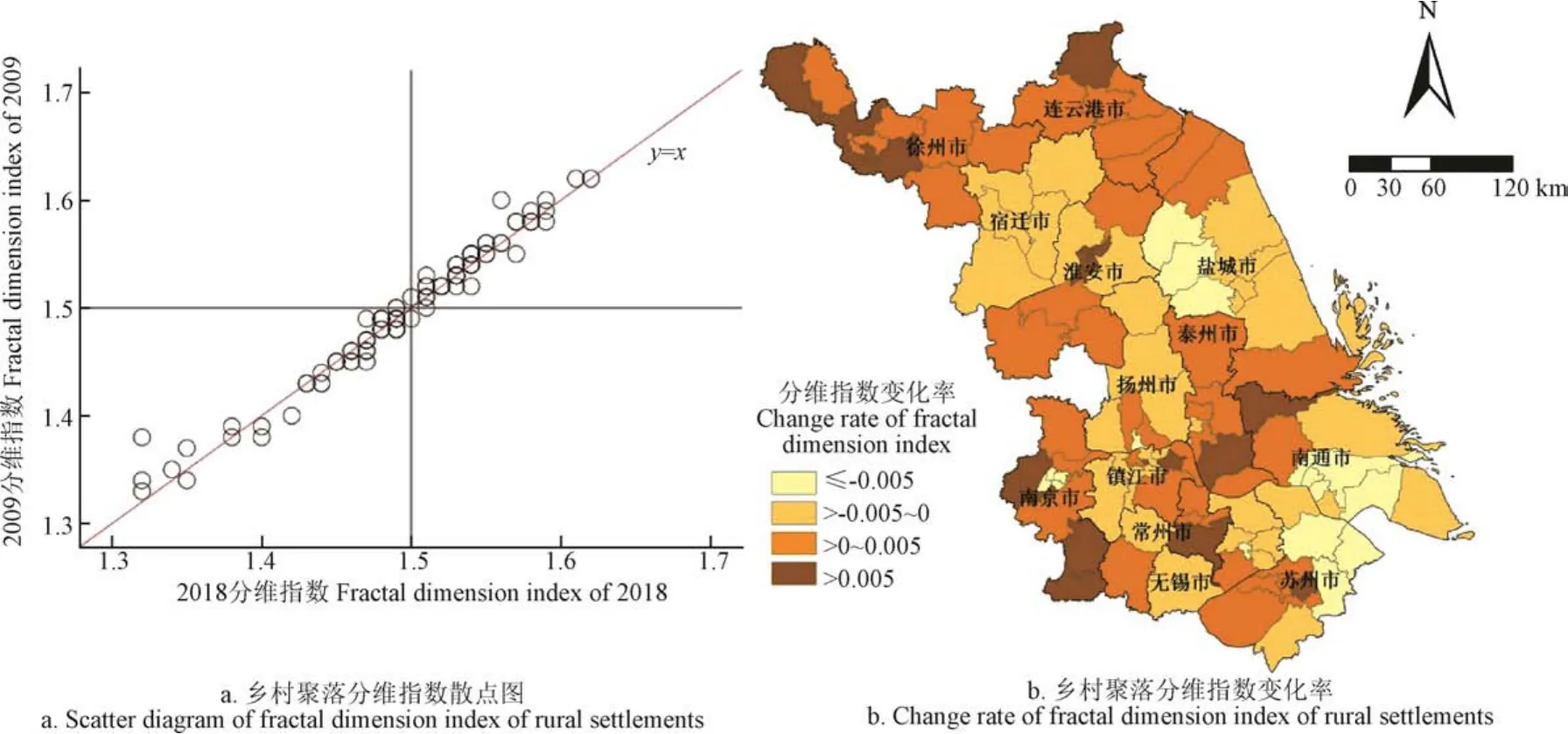

江苏省各县域单元乡村聚落差异较为显著,盐城、泰州、扬州和南通等地的乡村聚落分维数相对较高,这些地市的县域单元分维指数基本高于 1.50,而苏南地区乡村聚落形态规整度相对较好,造成这一现象的主要原因是苏南地区大多乡村已基本完成了快速发展期的社会经济转型,土地空间的有限性以及相对较高的土地经济价值使得苏南地区乡村地区更倾向按照集约化和规整化空间布局。从分维指数变化来看(图 4),2009-2018年,江苏乡村聚落形态整体相对稳定,这与研究期间乡村聚落增减变化总量相对不大有着直接关联;同时,值得注意的是,乡村聚落分维指数增加呈现“苏北成片、苏南成点”的空间特征,即苏北地区徐州和连云港两地呈现连片集中的乡村聚落形态复杂化趋势,而苏南局部出现县域单元乡村聚落分维数较快增加,这与近些年部分近郊区乡村聚落的无序扩张存在一定的关系。通过与乡村聚落面积变化的对比分析可以发现,乡村聚落面积增加的县域以形态复杂化为主,如连云港赣榆区;而乡村聚落面积减少的县域则呈现形态规则化趋势,如南京建邺区。这充分说明乡村聚落减量化规划有利于农村土地集约化和规整化布局,并将进一步促进乡村基础与公共服务均等化和便捷化。

3.2 乡村聚落变化与不同地理要素的空间关联分析

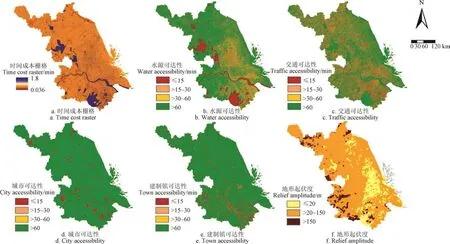

乡村聚落的形成和发展与地形、水系、交通和城镇发展有着密切联系[38-39]。地形平坦、地势开阔区域便于建设且居住安全,利于聚落规模集聚发展;依水而居、择水而憩是聚落选址的基本原则之一,接近水源的聚落生活与生产便捷性高;交通轴线和城镇极核的发展意味着更高效、便捷的现代生活,吸引着乡村聚落在变化过程中向其靠近。为更客观反映不同地理要素对乡村聚落演化的影响,在生成时间成本栅格面的基础上,分别测算水源(河流和湖泊)、交通(公路用地和农村道路)、城市和建制镇的空间可达性以及地形起伏度,如图5所示。水源可达性呈现较为明显的南高北低态势,形成以境内长江和主要湖泊为主的高可达性集聚分布;江苏交通可达性整体状况较好,除一些主要水域外,其他区域大多位于 1 h内交通可达范围内;城市和建制镇的可达性具有明显的分散分布格局,但两者空间并集形成的1 h可达性覆盖范围相对较好,这与江苏整体较为完备的城镇发展体系和交通网络直接相关。江苏地形以平原为主,大部分区域处于平坦或微小起伏等级,地形起伏度大于150 m的区域主要位于江苏西南和苏北的徐州与连云港市,整体地势较为平坦,为乡村聚落选址布局提供了便利条件。

图4 2009-2018年江苏县域单元乡村聚落分维指数及其变化Fig.4 Fractal dimension index of rural settlements and its change rate in Jiangsu Province during 2009-2018

图5 江苏时间成本栅格面、不同地理要素可达性及地形起伏度Fig.5 Time cost raster, accessibility of different geographical elements, and relief amplitude in Jiangsu Province

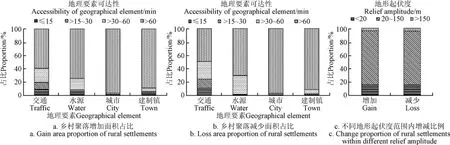

将乡村聚落变化图斑与不同地理要素可达性及地形起伏度进行叠置分析,统计不同地理要素分级区内乡村聚落面积变化特征(图6)。通过水源、交通、城市和建制镇可达性分级对比分析可以发现一个明显的共性特征,在可达性时间大于60 min范围内聚落增减规模比例最大,这说明交通、水源和城镇可达性较低的地区更倾向乡村聚落整治重构。在可达性小于15 min范围内交通对乡村聚落增减变化影响最为明显,其他地理要素的影响依次为水源、建制镇和城市。值得注意的是,除在水源可达性>30~60 min范围内出现45.09 km2的乡村聚落面积减少外,其他地理要素各级可达性范围内乡村聚落面积均出现不同程度增加,这与研究期间乡村聚落总面积的增加直接相关,也同时说明江苏乡村聚落变化更多以农户自组织式的扩建或改建为主,缺乏自上而下的有序规划和空间重构。从地形起伏度与乡村聚落增减变化的空间关联来看,地形起伏度20~150 m的范围内乡村聚落增减动态变化最大,该范围内乡村聚落增加面积占比和减少面积占比分别为80.01%和79.54%,地形起伏度大于150 m范围内乡村聚落变化较小,这与江苏整体较为平坦的地势直接相关。乡村聚落面积和数量在不同分级范围内均出现明显的增减交错现象,这可能在一定程度上增加聚落的空间破碎化程度。江苏乡村聚落变化在整体上并未体现出明显的空间可达性指向,乡村振兴战略背景下的聚落重构需在充分尊重农户意愿的基础上,加强以农村人地关系协调和人居满意度提升为目标的统筹规划。

图6 不同地理要素分级区范围内乡村聚落变化面积占比Fig.6 Area proportion of rural settlements change within different ranges of geographical element

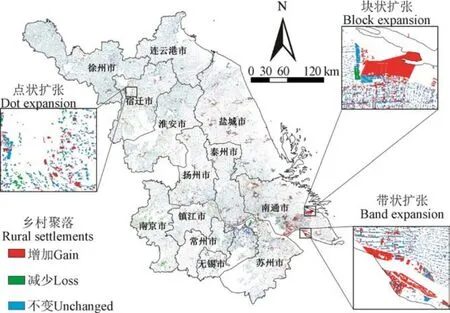

3.3 乡村聚落增减变化的空间自相关分析

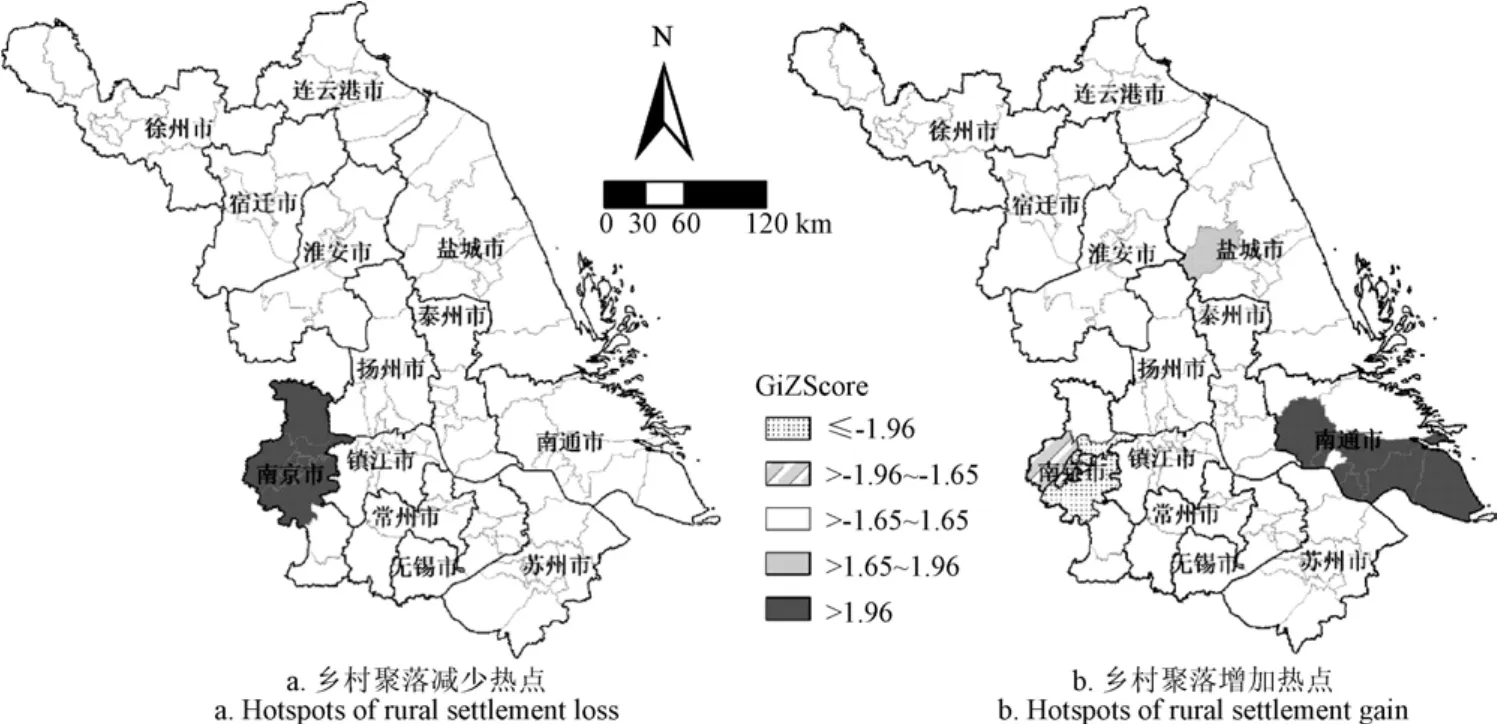

为进一步分析乡村聚落演化特征的空间关联性,本文运用局域Getis-Ord Gi*指数识别了乡村聚落增减动态变化的冷热点区。为避免评价单元原有乡村聚落规模差异带来的影响,这里分别以各县域单元乡村聚落面积增加或减少面积占原乡村聚落面积的比例为分析对象,通过 ArcGIS 10.2的热点分析获得如图7所示的冷热点分布。结合表1的冷热点区分级标准可以发现,大多县域单元的乡村聚落增减变化处于不显著状态(>−1.65~1.65),即不存在显著的空间聚类特征,说明乡村聚落变化更多以农户自组织方式进行,而这种方式在县域层面也表现出一定的随机性空间分布,这与前文的地理要素空间关联分析结果表现出一致性。然而,值得注意的是,在局部地区仍然观测到乡村聚落增减变化具有统计意义的冷热点区域。就乡村聚落减少变化而言,唯一的热点区位于南京市,该市有9个县域单元均处于减少变化热点,且Z得分都高于5,这与南京市近些年大力开展农村土地整治和城中村改造有较大关系;同时,南京市分别有2个和6个县域单元处于乡村聚落增加变化的次冷点区和冷点区,这说明南京市乡村聚落变化具有明显的自上而下的组织引导和用地集约化整治导向。乡村聚落增加变化的热点区和次热点区分别位于南通市和盐城市,其中,南通市有6个县域单元的Z得分大于 2,是江苏乡村聚落面积增加最明显的区域,一定程度上说明该市农户改建或扩建居民点意愿较为强烈,并形成该市范围内县域之间相互影响的从众行为,地方政府亟需通过合理的村镇规划引导乡村聚落有序建设。

图7 江苏乡村聚落增减变化的热点分布Fig.7 Hotspots distribution of rural settlement loss and gain in Jiangsu Province

4 讨 论

乡村聚落的空间格局是特定地域自然、社会与经济多重因素共同作用的结果,自然地理环境形成乡村聚落的基本空间骨架,而社会经济发展则是驱动乡村聚落演化的内生动力。当前,中国乡村正处于社会经济的快速转型期,传统以家庭为主的农耕模式正逐渐被规模化现代农业代替,生产方式的改变带来了生活方式的转型,传统乡村聚落已不再仅仅是农业生产与生活的载体,快速城镇化带来的农户家庭兼业化,已赋予乡村聚落更多的非农化功能,而这些非农化功能的作用大小依赖于乡村聚落的区位,即空间可达性。从江苏乡村聚落演化与地理要素的空间关联来看,交通仍然是影响乡村聚落发展的重要因子。然而,乡村聚落布局现状的地理惯性和村民的乡土情结带来了乡村聚落演变的自组织性与随机性,往往会弱化地理要素空间可达性的实际影响,这是江苏乡村聚落整体空间可达性未见明显提升的主要原因。临近道路和接近城镇往往意味着更便捷的生活条件,越是欠发达区的农户在规划或新建农居点时越容易表现这种倾向。如何将农户意愿与地理要素空间可达性有机融合,提升农村人居满意度,是乡村聚落布局优化与功能转型的关键。

乡村聚落在空间上反映了村镇层次的等级体系,然而,村镇体系不仅仅是城与乡的关系,更重要的是乡与乡的关系,这从江苏乡村聚落点多面广的分散布局可以发现。本研究虽然较为系统全面地呈现了乡村聚落演化与城镇之间的空间关系,但对于大量乡村地区之间的交互作用并未涉及。随着乡村振兴战略的深入推进,乡村聚落演化与重构将更多地表现为乡村地域单元内部不同等级的村村聚落之间的整合或重组,这需要予以更多的关注和深入分析。此外,乡村聚落在功能上体现了家庭层次的内在需求,农户作为乡村聚落使用主体,其多元需求对乡村聚落的影响才是最本质的,乡村聚落规划不能仅停留于土地集约的“量”或空间规整的“形”等外在目标,更应关注农户多元化需求的满足和人居满意度的提升等内在目标。苏南地区路网密布、交通便捷,新建聚落沿道路建设的态势明显;与之对应的,苏北地区则出现大量交通不便区域的乡村聚落搬迁,这种演化是农户追求更满意人居环境的内在反映。乡村空间重构需要充分考虑交通与聚落的供需特征,在区域内进行动态匹配和综合平衡。

5 结 论

1)江苏乡村聚落在地块、网格、县域和省域尺度具有明显的空间集聚差异,聚落变化在地块尺度上较为零散,以大范围点状增减变化为主,同时局部呈现块状和带状增减变化;在网格尺度和县域尺度乡村聚落演化有一定的空间集聚特征;在省域尺度整体呈现出以南通市为密度变化中心向四周递减的阶梯格局,乡村聚落形态整体相对稳定。江苏乡村聚落这种量与形的变化反映了乡村不协调的人地关系,以及不同地域社会经济的差异性。

2)将自然地理环境的影响通过地形起伏度和水源可达性予以测度,而社会经济的影响则通过道路和城镇可达性进行量化表征,这种设计和分析体现了乡村聚落自然与社会双重属性。2009-2018年,不同地理要素可达性对江苏乡村聚落演化影响的优先顺序依次为交通、水源、建制镇、城市,乡村聚落在地形起伏度 20~150 m范围内增减变化最大;乡村聚落演化并未体现出明显的地理要素空间可达性发展依赖,这说明当前乡村聚落演化以农户自发改建或扩建为主,大多乡村地区缺乏自上而下的乡村规划引导。

3)局域空间自相关分析表明江苏大多县域乡村聚落变化处于不显著的随机状态,南京市是乡村聚落增减变化的典型冷热点区,而南通市则是乡村聚落增加热点区。南京市乡村聚落增减变化的集聚特征体现了乡村聚落规划重构的有序性,有利于改善乡村人地关系。一定程度上,江苏乡村聚落演化的空间相关性特征是中国乡村聚落变化的缩影,本研究有助于深入思考乡村聚落演化过程中农户决策行为与政府规划行为关系,为区域乡村聚落空间重构提供决策支持。