从巡捕、巡警到警察:对近代警察概念群的历史考察

2020-07-24冷岸静

冷岸静

(中国人民公安大学,北京 100038)

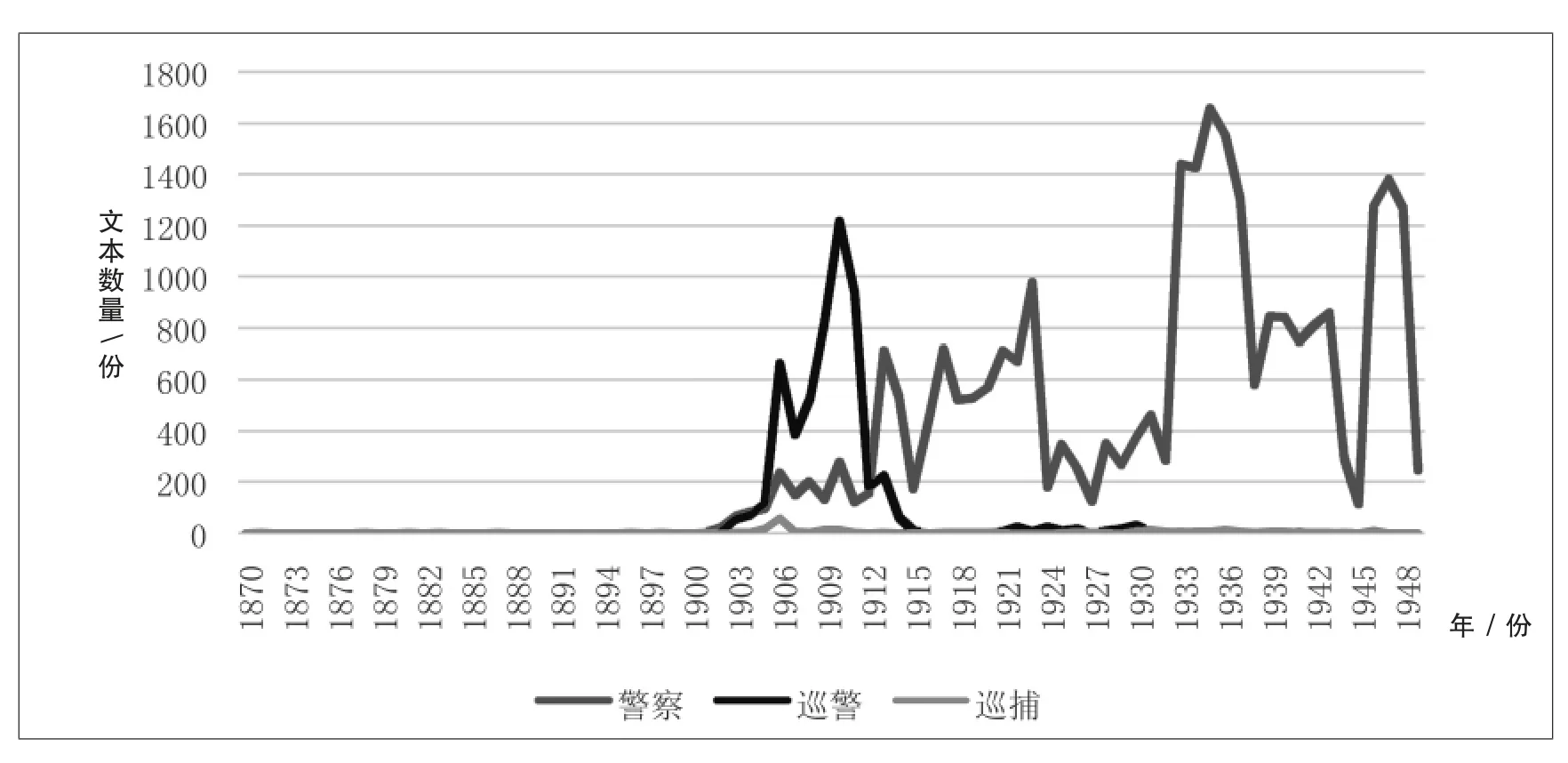

概念史的研究方法强调将概念放在历史语境中加以分析和解读,本文将警察概念群的表述文本与具体的历史情境相结合,分析概念生成与流变的现象和缘由。在近代中国,“巡捕”“巡警”和“警察”概念都曾用于指代警察,但在社会变迁中,它们本身所具有的涵义与意蕴有的逐渐消失,有的被保留下来并使用至今。笔者通过对1840年—1949年《全国报刊索引》数据库分别含有“巡捕”“巡警”“警察”三个主题词的文本数量进行统计发现,辛亥革命后,含有“警察”的文本数量超越“巡捕”和“巡警”(见图1),在考察“巡捕”“巡警”和“警察”概念的本源、指向特征、内涵变迁和使用情况并分析其在语用学意义上的精神与文化特征后,笔者以为,“警察”概念符合了转型期国家政治、经济和文化发展的需要,在与立宪、维新、共和等词汇的互动中得以传播并形成社会认同。这一过程,折射出近代时期国家现代化进程中对现代意义的警察的现实需求。

一、对现代警察的引介及其最初的指代词:“巡捕”

图1 含“巡捕”“巡警”“警察”的文本数量

“巡捕”一词在中国古籍中早已出现,如北宋的“军巡捕”、清朝的“提督九门步军统领巡捕五营”等。古代的巡捕包括消防、巡查、缉拿等职责,包含有现代警察的行为特征。有学者考证,“巡捕”的最初使用为设立租界警察时,将“police”一词译为“巡捕”。1845年,英、美、法三国在工部局董事会的首次大会上决定设立“Shanghai Police Station”,被译为巡捕房。“police”在译为中文时被译为巡捕。[1]在租界内出现的“巡捕”,展现出现代警察的形象,呈现出新的特征和意义。其实,“巡捕”作为市政管理者的角色还承担了包括道路清洁、协助征税、修路等职责,具有维护公共安宁秩序的目的,与传统“巡捕”均具有维持治安的行为指向。

近代中国尚无创办警察之前,报刊等使用“巡捕”概念多是描述外国与租界警察,如1878年《万国公报》共有3篇关于“巡捕”的报道,分别为《大英国事:计巡捕数》[2]、《大清国事:上海英巡捕房严禁棍徒讹诈示》[3]、《大意大利国事:谕令巡捕毅皇嗣位谦恭相让》。[4]此后,早期改良派人士通过对西方警察的观察,倡议创办“巡捕”制度,1895年,郑观应在《盛世危言》中倡言:“考西法,通都大邑俱设巡捕房。其禁止犯法,保护居民,实于地方大有裨益,诚泰西善政之一端也”,“如中国仿而行之,何故有教堂滋事、两乡械斗、小窃案如此之多乎。”[5]1896年,陈炽《庸书》谓:“泰西巡捕虽略如古之虞衡,今之快役,而御灾捍患,意美法良,清洁街衢,逐捕盗贼,永朝永夕植立,途间号令严明,规模整肃,风清弊绝,井然秩然。”[6]早期改良派大多游历香港、澳门等地,他们作为最早开眼看世界的一批中国人,熟悉西方制度,但也具有强烈的民族性,故所倡言“巡警”概念具有忧患意识,带有社会改造目的,但难以对警察知识作出精细化的制度建构。伴随着建警实践的展开,报刊杂志也开始出现以“巡捕”指代国内警察制度的文本,如1900年《觉民报》报道:“鼓浪屿于四月间,已设了巡捕,……以便往来梭巡,保护地方云云。”[7]同时,“巡捕”已不仅可以用于指代警察制度,同时还可以用于指代警察人员,如《山东官报》刊登“招募巡捕”广告:“省城巡警分局近奉总局谕以现有巡捕尚不敷用,拟再添招一百名。”[8]到辛亥革命后,“巡捕”一词较为固定地与租界警察联系在一起,这样的固定搭配具有排他性,即基本不再指代中国警察,如1922年由蔡和森时任主编的《向导》杂志发表时事短评,题为《美国驻兵,英国巡捕,中国警察》,[9]此处将“巡捕”与英国连用,将“警察”与中国连用。

“巡捕”概念与租界警察潜移默化的联系与语境中建立起的固定的联系,形成了一种用语习惯,并导致了公共语境的形成。这一过程中所形成的思维惯性和表述导向是后来现代汉语“巡捕”逐渐演变专指“旧时租界里的警察”[10]的重要原因之一。显然,“巡捕”作为一个中国的固有词汇,经历了从泛指警察到指代租界警察的蜕变。“巡捕”指代警察,是现代意义警察观念萌发时在语言词汇上的最初体现和反应。“巡捕”最终演变为专指租界警察,其原因可以从以下几个方面分析:

第一,“巡捕”所指代的社会形象在舆论的主流观点中具有负面性,与“巡捕”相关联的往往有野蛮、懒惰、腐败等贬义。关于“巡捕”的相关报道,负面的较多,如“巡捕因拉人力车人误扯其衣,巡捕大怒,用马鞭痛施挞,造车夫被殴于地,口吐鲜血,车夫向其乞怜,巡捕对之冷笑”,[11]表现了“巡捕”冷血、残暴的社会形象;又如“皆身披皮褂,敞胸露怀”,[12]表现了“巡捕”邋遢的群体印象;再如“德界洵贝勒护院人……将本主人房门打开,暗将绸缎沙罗衣服等共六十四件金银玉器共二十四件现洋十三元均已窃出门外,要携行,被二十三号巡捕观见,揪住携赃放贼,该捕勾串二人,分开各携家中”,[13]表现了“巡捕”的腐败。治外法权赋予了“巡捕”社会管理者的角色,在各种帮会势力和政治势力的渗透下,作为外国人管理国人的执行者,它在社会中产生一种恶劣的社会形象,这一形象如今已经被许多影视文学作品描述的惟妙惟肖。社会对“巡捕”形象的社会认知是依赖又愤怒、轻蔑又恐惧,“我怕强盗更怕巡捕”[14]“巡捕怎么不死”,[15]这种矛盾又微妙的心理反映了在近代社会变迁时国人的价值评判。“巡捕”作为一个“恶”名词,对“巡捕”使用中的社会认知具有排他性倾向。

第二,“近代巡捕”一词最初使用与西方列强的侵略和中华民族的贫弱有关,它体现的是中国“落后挨打”“亡国亡民”的屈辱状态。近代国人在初次看到西方警察时,并没有看到西方警察制度同中国传统治安制度的区别,如1876年,《沪游杂记》一书认为租界警察“与捕快无异”,[16]因此选择“巡捕”这一在意义上与“police”相似的词汇指代警察,是警察观念在语用学意义上的最初萌发。早期改良派在提倡设立“巡捕”的过程中,为官方以及民众认识现代化警察提供了一种感性的认识,但这种认识在社会的发展过程中发生了变异,租界巡捕逐渐演变成为列强侵略中国的爪牙,越来越偏离其作为现代化行政的意涵。“巡捕”演变成西方列强欺侮中国民众的工具,“巡捕”一词挟带着中国屈辱的文化指向被使用与保留下来。

第三,“巡捕”群体组成具有复杂性。租界“巡捕”鱼龙混杂,包括欧籍巡捕、印度巡捕、越南巡捕和华人巡捕等。郭沫若的散文《阳春别》有“教授好像比青年还要悲愤的样子,他指着楼口上站着的一位红头巡捕”,其中“红头巡捕”是专门指代印度籍巡捕的名词。外国人和国人巡捕同时存在的现象是近代上海社会最形象的写照,它是一个迟滞的、闭关锁国的国家面对外部世界所作的反应,“巡捕”有意无意间作为现代化转型的产物,它是多元又复杂的。这又导致“巡捕”一词的具体指代具有模糊性。

二、警察概念的实体化:“巡警部”

1905年“巡警部”正式建立,这是全国统一的中央警察领导机关。其职责为“保全国之治安,定人民之秩序”,[17]这是警察组织从分散走向统一的重要举措,也是警察概念具体化的重要制度设施。在清末,用“巡警”指代警察是主流,在使用上具有超越“巡捕”和“警察”的优越性。

1902年8月8日,徐世昌奏请将原来对普通警兵的称谓“巡捕”统一更名为“巡警”。他说:“巡捕之名,与各督抚衙署文武巡捕差役及京城巡捕五营相混淆。”[18]徐世昌之奏请反应了一种主动用“巡警”区分所谓“巡捕”的自觉意识,表达出此时“巡警”不同于传统“巡捕”的观念。在晚清报刊中也常用“巡警”指代警察。如《南洋官报》载:“警务局总办按察使司朱示照得巡警一事,所以卫民生除民害,有益于地方者”。[19]又如:“现在咱们北京已经设了巡警部,各省府州县乡屯都设了巡警局,为的是保护百姓们,这种巡警的事情多的很,可是归总为一句,就是行政警察与司法警察两个分别”。[20]

至20世纪10年代,“巡警”逐渐用于指代承担站岗、巡逻、守望等职责的警察,如“守望的巡警站立在岗位上,最要预先排除的事就是地方的祸害人民的危险。”[21]“巡警”概念不再用于指代警察,而只是被限定于指代“巡逻警察,警察的一种”,[22]这一概念内涵的演变可以从“巡警”的意涵、使用目的和群体组成来稍加分析:

第一,从中文词源上看。“巡”“警”二字都可单独成词,具有较强的独立性,《说文解字》:“巡,视行也”。即指来回走动查看。《说文解字》:“警,戒也。”“巡”“警”用于指代巡逻的警察,其实是“巡警”二字本义的回归。

第二,从“巡警”一词的文化指征看。清朝建立“巡警部”,是以新卫旧,或曰“布新但不除旧”。“巡警”一词持续而密切地与“清末统治”“清末立宪”联系在一起,它记录了迟滞的传统社会在列强船坚炮利的逼迫下走入近代的最初一步。近代中国社会的现代化转型中,“巡警”体现了在传统之内的改革,体现了传统社会的自我复兴和振兴,然而并不能突破旧有的循环和固有的发展格局,与现代化行政也格格不入。“巡警”的使用与“巡警部”的建立,展示的是清末变化的世局,折射的是一个江河日下的王朝。由此,“巡警”所指代警察的内涵最终被抛弃,事属自然而然。

第三,从群体成分及来源看。时人有云:“易私塾门榜即为学堂,改亲兵衣饰即为巡警,建一二洋式衙署,用一二留学生,即是崇奉西法。”[23]乃是对“巡警”群体人员成分的形象描述,说明了“改兵为警”的事实。其实,在1901年朝廷下诏对军制改革伊始,军与警就有混同。成立所谓“巡警军”,实际上还是军队,无怪山西巡抚赵尔巽在接到朝廷谕旨后,很自然地将巡警军理解为“经制军”,其职能与旧式的绿营、勇军完全相同,只不过是采用西洋式的操练方法和武器而已。[24]1902年,八国联军交还天津,规定不得在天津城周围驻扎中国军队,但“巡警不在此列”。[25]因此,袁世凯上奏将其三千新军改编为“巡警”。此时“巡警”虽然承担维持社会秩序的职能,但其具有的军事功能是不可否认的。巡警部是清末行政制度的重大变革,1906年,清政府宣布“筹备立宪”后,改巡警部为民政部。对民众而言,警察领导机关实体的创办和迅速易名,导致了对于“巡警”概念在社会认同中的模糊。如所谓“每家出一人自备军械,仿佛是乡团的样子,这叫什么巡警呢”。[26]不可否认,中央统一的领导机关的实体化客观上推动了国家体制的现代化,也有助于“警察”概念的认知。但是在出现“巡警”概念模糊时,维持传统似是一种自然的意识。在这一过程中,“警察”概念的使用与国人的认知也只是在不自觉中开启着现代化的进程。

三、现代警察概念的确立:使用自觉、内涵与公共认同

(一)使用自觉:从分散的“警”“察”到公共话语的“警察”

在古代典籍中,“警、察”二字早于连用,但词语之概念的固定化程度很低。“警察”一词在近代中国的使用,研究者认为有以下情形:(1) 受清廷差遣赴日本访问的傅云龙在1890年出版的《游历日本图经余记》中,将近代日本的“警察”一词带回中国,“警察”是一个从中国传到日本,在日本经历了含义变迁之后又传回中国的“回归借词”。[27](2)1887年,黄遵宪在《日本国志·警视厅》篇中写到“警察一署,为凡百新政之根柢”,并使用“行政警察”“司法警察”等词语。黄遵宪是首将“police”谓“警察”者。[28]日本存在大量汉字,日语“警察”与汉语“警察”同字不同音,较之两种说法,均认为现代意义的警察概念是从日本导入中国的,只是在导入的时间和具体人物上存在分歧。此外,“警察”也有中国固有一说,或谓中西合璧者。不可否认,傅云龙、黄遵宪二人对“警察”一词的使用具有前瞻性和开拓性。

1897年12月,梁启超在上陈宝箴书《论湖南应办之事》中提到“或剋日开办者如学会、巡捕、报馆之类。”[29]后梁启超在1909年撰《嘉应黄先生墓志铭》:“保卫局者,略仿外国警察之制,而凡与民利民瘼相丽,为一方民力所能自举者,释统焉。”[30]在词汇选择上,梁启超经历了从“巡捕”到“警察”的变化。“警察”一词普遍存在于富有维新思想的人们的话语中。黄遵宪在《日本国志》中反复提及“警察”。他在1902年《与梁任公手札》中也说:“警察一局,为万政万事根本。警察者,治民之最有实力者也。”[31]唐才常作《论保卫局之益》一文大力鼓吹兴办警察:“今夫泰西、日本之有警察部也”,设警察可“立吾湘永远不拔之基”。[32]张骞说:“西法警察有二,有行政警察,有司法警察。”[33]20世纪初,报刊开始出现使用“警察”的相关文本。1905年,朱德裳《警察学演说》认为“盖警察之学可分为二类,一警察法,二警察学。”[34]朱德裳早年留日,后参加同盟会。1912年,《警察要旨》认为“警察之要义,不外乎保护安宁防止危害二者,防止宜周宜密,保护宜慎宜勤。”[35]1923年,《论警察学》认为“要知法与学,截然两途,研究警察而厘定法规者。属于法律学之一部,曰警察法,就警察法而研究其原理者,曰警察学……法与学虽为两途,实相互为表里。”[36]1940年,《战警通讯》杂志对警察概念的变迁做过简短的梳理,并解释“所谓警察,就是防止公安的障害,基于一般统治权,限制或强制人民的天然的自由之国家权力作用。”[37]在近代,警察法、警察学、行政警察、保安警察等特定名词的出现及使用也是“警察”能够流行的重要语言要素。从“巡警”指代警察是主流到后来“警察”一词成为一种大众化的、公共话语普遍使用的概念,“警察”超越了“巡捕”和“巡警”,成为人们表达对这一特定社会制度之思想,进而思考、对话和书写文本的自觉选择。

(二)近代学人对警察内涵的一般认识

甲午战败后,许多仁人志士都将“日译西学”视为救亡图存的捷径,由此翻译和出版了警学研究的著作。不可否认,这一时期警察概念中有许多日本因素。1899年,小幡严太郎纂译、王治本校阅的《日本警察新法》由日本善邻译书馆出版,“凡警察者,以保护良善、督察奸盗为务,唯在保持治安、防御祸害耳,即国家庶政之枢机也。”[38]1900年,清政府派遣的首批留日学生之一戢翼翬等人创办了《译书汇编》杂志,1902年,译书汇编社翻译了日本人宫国忠吉的《警察学(总论之部)》,并分两次刊行于《译书汇编》月刊,其定义警察为“国家命令权之行为,而直接排除对于公共的安宁幸福之危害,直接制限个人之自由,又于人民必要之事,得从而强制之也。”[39]此后,中国的警学研究者开始参与撰写警察学的专著,并逐步对“警察”概念的内涵形成一些共识。

第一,警察为国家行政之一部。早在1907年,日本法学士小原新三讲述警察学时,就感慨他之前的百余年来,学者著述中对于警察之定义有二十四种,“其至今日学者间未能确定其意义,可知其不易”。不过,小原新三也强调说,从一开始“以警察为行政之一部,学者皆所不争也”。[40]国家观念的兴起是警察概念发展的前提之一,鸦片战争前国人分不清何为“朝廷”、何为“国家”,是近代列强的入侵启发了国家观念的形成,而行政作为国家实行有效管理的一种政治形态,也是由此而来的。警察作为行政一部,体现的是国家的管理,如顾鸣盛《警察学》认为警察是“于人为所生与自然原力之危险之时,用国家之命令权”,[41]赵志嘉认为“警察就是以防止公共危害,直接保持安宁秩序,而限制人民自由的一种行政的行为”。[42]

第二,关于警察的目的要素,分为积极的目的与消极的目的。马鸿儒认为“警察目的之学说,有积极与消极之别。消极说者,谓警察仅为排出防止,社会安宁秩序上危害之作用。积极说者,谓警察作用,既排出防止危害,且增进人民福利。”[43]部分学者持警察目的的消极说,如张恩书认为“警察为治权作用,属于内务行政之系统,其目的,在保持社会公共安宁秩序,预防一切危害;而以直接限制人民自由,为达到目的之手段”。[44]部分学者持警察目的的积极说,如李士珍认为“警察以直接防止公共危害(卫),维持社会安宁(管),指导人民生活(教),促进一般福利(养)为目的,基于国家统治权,执行法令并协助诸般行政之行政行为也。”[45]

第三,关于警察的手段要素,多数学人认为警察是具有强制性的。如胡存忠认为“至限制他人之自由、虽亦警察之必要手段,然非谓诸般限制个人自由之行为,皆属警察,亦非谓警察以外之行为,皆不许限制个人自由,不过言警察须具有此种手段,乃可以达防止公共危害、维持公共安宁秩序之目的而已”。[46]徐淘认为“警察,是因为防止公共安宁幸福方面的危害,而直接限制个人自由的作用”。[47]曹无逸认为“警察是国家权力的作用,在内务行政的范围以内,直接限制个人的自由,而防止天然与人为的危害,并以维持公共安宁秩序为其目的的行政行为”。[48]

显然,近代以来对警察定义基本沿用“目的——手段——行政”的表述结构,各家对此三要素的表述略有差异,但学人基本认同警察维护公共安全、强制人民自由、为行政之一部的内涵。

(三)公共认同:中国现代警察观念的确立

对于警察的起源,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中有经典论述:“警察是和国家一样古老的……雅典人在创立他们国家的同时,也创立了警察。”[49]这一论断在现今中国的警学研究中获得了广泛认可,警察作为一种“自在”的统治行为,是与国家的产生同步产生的,无论是在古代西方还是古代中国,均存在类似现代警察作用的行为,如古代雅典公元前433年至公元前429年伯里克利创立的警察宪兵队伍、罗马君主制帝国时期的“城市行政长官”以及中国周代的司虣等。但警察作为一种“自觉”的政治实体,是1829年在罗伯特·皮尔的主持下创建的伦敦大都市警察(the London Metropolitan Police),这是如今警学界公认的现代警察的诞生,此时police概念才真正的蜕变为现代意义的“警察”。

那么,“自在”的统治行为与“自觉”的政治实体,有何区别?在古代中国确实有类似现代警察作用的组织和人员,他们承担了部分现代警察的职能,但是他们不具有现代警察所具备的形式要件,即“有警察之实,无警察之名”,他们属于功能意义上的警察,而“自觉”的政治实体,是基于“国家”(而非“朝廷”)、“政府”成立的专门行政实体,这是以清末地方警政实践以至1905年清末预备立宪成立统一的全国警政机构“巡警部”为标志的。制度作为观念的载体,它的变化较观念更直观,但现代警察制度的创建不等于现代警察观念的形成,现代意义警察概念形成的标志是国人基于警察是什么、其职责范围是什么的体认,形成了一个一致认同和共同使用的符号和名称——“警察”。“警察”形成了公认的普遍意义,换言之,警察之实而且被命名为“警察”,警察的概念的使用成为这样一种自觉化的过程。无疑,这一过程同样折射出警察制度现代化的过程。

从文本数量的统计结果来看,现代警察观念形成于辛亥革命时期,随着清朝统治的覆灭,“警察”实现了在公共领域的话语构建,形成了一种文化自觉。诚然,不可否认的是在一定时间内,用“巡捕”“巡警”“警察”指代警察是同时存在的,同一个人也会同时使用上述三个概念来指代警察,并且,即使在“警察”一词已相当流行之后,仍然有不少人愿意继续使用“巡捕”“巡警”来表达相同的含义。概念含义的存在和消亡有其历史因果,也代表着一种文化信息,在概念含义的不同界定和争夺中,不同的个体、群体和派别可以继续界定着概念的不同含义,这不仅使得概念成为竞争性的,反过来也表明,概念变成了不同派别使用的武器,体现了不同派别的意图,并且成为他们的政治和社会实践。[50]“警察”一词最终保留了警察的意涵至今,实现社会化公共话语系统,这不过是鸦片战争以降改良派、立宪派和维新派实现思想和实践彼此互动的一种逻辑结果而已,是国家、社会、公共权力等观念实现对国人意识形态现代化重构的必然。这一过程中,租界提供了国人认识警察的重要畛域,清廷创设了实体的警察行政,留学生翻译的警察学著作以及近代报刊刊载对警政建设及警学知识的传播,为现代警察观念的传播提供了媒介,“巡捕”“巡警”与“警察”所共享的概念内涵也成为现代“警察”概念形成过程中不容忽视的文本与话语资源。

四、结论

巡捕、巡警与警察都是中国文化原有的词汇,在近代却被注入新的意义来表达观念。从巡捕、巡警到警察,记录了中国近代现代化进程中中国人警察观念发展的脉络,这个过程是漫长的,步履更是滞重而艰难的。鸦片战争时期的近代中国,国力羸弱,国家现代知识匮乏、科学传播滞后,“巡捕”作为对现代警察的最初指代,是在被迫与西方人周旋交际的过程中感触到的,它嵌入了屈辱、国将不国的文化定位,其所形成的负面的社会形象也嵌入了国人愤懑的情感。“巡警”是清末行政的产物,是迟滞的清王朝学习西方的结果,但概念的落后性与模糊性使其在辛亥革命后逐渐被人们弃用。“警察”概念包含的时代内容代表了近代中国的历史方向,在近代国家井喷式的变化中,它是在与列强、与帝制诀别后指代警察的最终概念,是近代不同政治派别、不同政治实践、不同社会政治思潮的共同选择,其使用自觉、现代化内涵与最终形成公共认同是国民思想现代化的结果与体现,同时,通过概念所折射出的结果,又推动着近代中国的现代化。