司替戊醇联合氯巴占及丙戊酸钠治疗Dravet综合征1例并文献复习

2020-07-24查剑陈勇易招师王蕊艳黄志新虞雄鹰钟建民

查剑,陈勇,易招师,王蕊艳,黄志新,虞雄鹰,钟建民

(江西省儿童医院(南昌大学附属儿童医院)神经内科,南昌 330006)

Dravet综合征(dravet syndrome,DS)是一种婴幼儿起病的难治性的癫痫综合征,它的早期临床表现较为特异,首发症状往往为因发热或过热诱发的频繁惊厥发作,有多种发作形式,且发作持续时间长。有高达85%的DS患儿可及SCN1A基因致病性突变。多数患儿抗癫痫药物疗效欠佳[1]。目前国内常用的治疗方案为丙戊酸钠(sodium valproate,VPA)、托吡酯 (topiramate,TPM)、生酮饮食(Ketogenic-Diet,KD),单用或联合治疗,未有司替戊醇(Stiripentol,STP)添加治疗本病的报道,我们有幸观察到1例 (系家属外购药物强烈要求使用并经过伦理委员会批准签订知情同意书后给予使用);现回顾性分析该患儿的临床资料并复习相关国内外文献。

1 临床资料

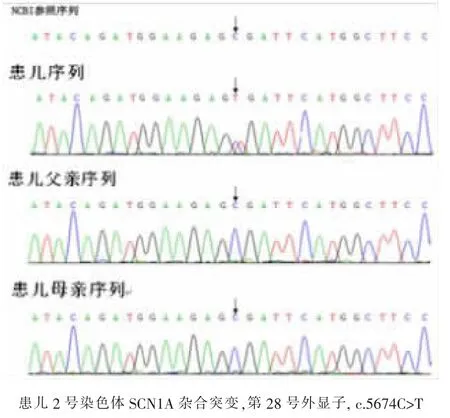

患儿,男,目前43个月龄,2个月龄起病,总病程41个月;孕期及出生史无特殊,无癫痫家属史。2个月龄在育婴店温水洗澡时出现全面性惊厥发作,持续20min缓解,缓解后嗜睡,醒后活动如常,无发热,无呕吐,无明显肢体瘫痪,患儿家属考虑呛水引起,未就诊;3个月龄在育婴店温水洗澡时再次出现类似发作,持续30min左右缓解。就诊我科,查体无特殊,诊断“癫痫并癫痫持续状态(status epilepticus,SE)”,未能接受诊断及治疗;4个月龄时因“发热后抽搐数次”再次就诊,体温在38.5℃左右,抽搐为局灶性发作(表现为一侧肢体抽搐),每次抽搐持续1min,发作后意识能恢复,一次热程抽搐达7次之多。视频脑电图监测到1次左侧中央起始的局灶性发作。头颅MRI未见异常,电解质、遗传代谢检查、血浆氨等检查无特殊。家属不同意完善基因检查,仅接受TPM治疗,从1mg/kg·d逐渐调整至5mg/kg·d,抽搐控制不理想,约1-2个月出现丛集性发作1次,均伴发热,体温在38.0℃左右,每次热程抽搐5-7次,为局灶性发作,每次抽搐持续3-5min;发现智力发育较同龄人差;8个月龄时拟诊“DS”,添加 VPA 口服,从 10mg/kg·d逐渐调整至40mg/kg·d,期间发作稍有减少,将TPM调量逐渐至9mg/kg·d,未能再次减少抽搐发作,患儿出现食欲减退、闭汗;13个月龄时完善基因检查,提示SCN1A杂合新生突变,经ACMG指南分析属于致病性突变(见图1)确诊“DS”。建议KD治疗,家属不能接受,因抽搐控制不理想,通过咨询我院及国内外专家后外购氯巴占(clobazam,CLB)。经伦理委员会批准及签订家属知情同意后,给予使用,逐渐调量为0.35mg/kg·d,发作减少40%左右;食欲减退、闭汗仍存在;16个月龄因频繁抽搐伴意识障碍3h再次就诊。结合病史及辅助检查,考虑DS并SE。家属仍不能接受特殊饮食治疗;自行咨询专家后外购司替戊醇(STP),再次签订知情同意后给予使用,逐渐调量为50mg/kg·d,并逐渐减停TPM。最后治疗方案调整为CLB 0.35mg/kg·d+VPA 40mg/kg·d+STB 50mg/kg·d三联治疗;在STP添加后的27个月中,患儿共有10次发热,仅在3次热程中出现过抽搐,每次热程抽搐1-2次,发作减少90%以上,未在出现SE。闭汗消失,但食欲增加明显。

图1 SCN1A基因突变Dravet综合征患儿及其父母基因测序

生长发育史:6个月龄左右发现患儿发育跟不上同龄人,8个月龄独坐,12个月左右会爬,2岁能独走,16个月龄测DQ:56,相当于9个月龄小儿;36个月龄时测DQ:46,相当于16个月龄小儿。

2 讨论

DS由Dravet本人于1978年首次报道,并于1982年被命名为婴儿严重肌阵挛癫痫(severe myoclonic epilepsy in infancy);随着研究的深入,发现部分DS患儿无肌阵挛发作,2001年国际抗癫痫联盟统一命名为DS;发病率为1/40000[2,3]。特征为:1岁以内起病,常因发热或过热诱发首次发作;主要表现为发热诱发的全面性或部分性发作,1次热程中易反复发作;具有热敏感的特点,易发生惊厥持续状态;1岁以后出现多种形式的无热发作;智力、运动发育倒退;初期脑电图多数正常,1岁以后出现全导棘慢波或多棘慢波,或局灶性,或多灶性放电。多数患儿药物疗效不佳,发作难以控制[4]。本例患儿起病年龄1岁以内(2个月开始出现发作),有热敏性(在育婴店洗温水澡时因出现发作,后多次发热后出现发作),有全面性及局灶性发作,有癫痫持续状态,基因提示SCN1A复合杂合突变,经ACMG指南分析属于致病性突变,多种抗癫痫药物治疗效果欠佳,符合DS诊断。随着认识加深,本病的诊断倒不难。

但关于本病的治疗,目前仍是小儿癫痫专科的一大难点,Dravet本人在2011年提出了DS的治疗三要素(又称三原则)[2]:预防癫痫发作;避免可能加重发作的抗癫痫药物;尽快中止惊厥发作以免进展为SE。

如何预防癫痫发作是本病的重点。目前国内指南推荐的一线治疗为VPA、TPM,已有较多的文献证实VPA、TPM治疗DS的有效性,有研究提出运用CLB联合VPA或TPM治疗DS可明显增加疗效[3-5]。并且CLB被北美专家共识推荐为一线治疗药物。CLB是新型1-5苯二氮类化合物,目前认为的机制是通过对γ-氨基丁酸正性异构调节,增加GABA和谷氨酸载体表达,从而起到抗癫痫的作用;常见不良反应有呕吐、便秘、嗜睡、共济失调、精神亢奋等,但与传统的苯二氮卓类药物相比,不良反应较轻[3,5];随着KD的临床推广,发现KD添加治疗有一定的疗效[5-8]。如:张静等运用KD治疗46例DS患儿的文章中,发现在KD治疗12周后,1/3左右的患儿发作减少一半以上。建议AEDs疗效不佳的患儿可尝试KD治疗[8]。本例患儿先后添加TMP、VPA、CLB治疗,疗效不理想,家属无法接受KD。如何使该类患儿的癫痫发作得到控制或减少?目前有研究发现溴化物、大麻二酚等对本病有一定疗效,但均为小样本研究[3,9-10]。

STP是被北美专家共识推荐的二线治疗药物[5];并且随着研究的深入,目前对于难治性的DS,更为推荐的是STP+VPA+CLB的三联治疗方案[10-12],有RCT研究显示在VPA+CLB的基础上添加STP,发作频率可减少69%,明显减少SE的发生率,且相对安全;推荐维持剂量为50mg/kg·d[10]。目前研究提示STP的作用机制为:⑴通过抑制细胞色素P450系统,提高其他抗癫痫药物的的有效血药浓度,减少毒副作用的产生;⑵激活GABA-α3亚单位受体从而抑制神经传递的正调节;⑶有神经保护作用;常见的不良反应有嗜睡、运动失调、体质量增加等[13]。

因家属因素 (患儿家属有国外生活经验并且有国外亲戚从事医学工作),我们有幸观察到STP+VPA+CLB三联治疗方案的疗效,经过两年余的随访,患儿发作频率减少90%以上,每次发作的持续时间缩短,未再出现SE,无明显的不良反应。虽患儿的DQ较治疗前降低(56VS46),但患儿36个月时的发育年龄为16个月龄,较治疗前是明显增长的。

通过本例患儿的诊治观察,我们体会到:首先对于小婴儿出现热敏感性惊厥或热性惊厥,表现为局灶性发作,发作频繁,1岁后出现无热惊厥和发育倒退,应及时考虑DS可能,其次当DS运用VPA、TMP治疗效果不佳时,应尽早建议KD治疗;若家属不能接受KD治疗或KD治疗效果不佳时,有条件者,STP+VPA+CLB三药联合治疗亦可作为一种治疗选择。