城市生态文明建设视角下的生活垃圾分类探究

——以武汉市为例

2020-07-24何家军陈颢若

何家军,陈颢若

(武汉工程大学 管理学院,湖北 武汉 430205)

在快速城镇化进程中,生态环境问题日益成为城市生态文明与城市高质量发展的重大问题,而垃圾处理作为生态文明治理的重要内容,正在成为制约城市生态文明建设与城市公共治理的重要问题。武汉在推进国家文明城市建设中,垃圾处理起步相对较晚,这一问题已经成为武汉推进国家中心城市建设的重要制约。本文立足武汉市生态文明现代化建设的内在需要,通过垃圾分类随机问卷调查方式,对武汉市垃圾分类的现状和问题进行分析,借此为城市垃圾分类处理质量和效率的提升提出建议。

一、实施城市垃圾分类必要性

(一)生态文明建设战略的必然要求

改革开放40年特别是党的十八大以来,我国把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。习近平在党的十九大报告中提出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国。在着力解决环境问题中指出,要加强固体废弃物和垃圾处置。

(二)城市公共治理的重要内容

党的十八届三中全会提出的全面深化改革总目标,就是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。从“管理”到“治理”的转变,要求城市治理主体多元化参与,市民通过理性的对话,表达诉求,相互之间的讨论,提升治理思维,提高公民的素质。

(三)国家中心城市与生态文明建设的要求

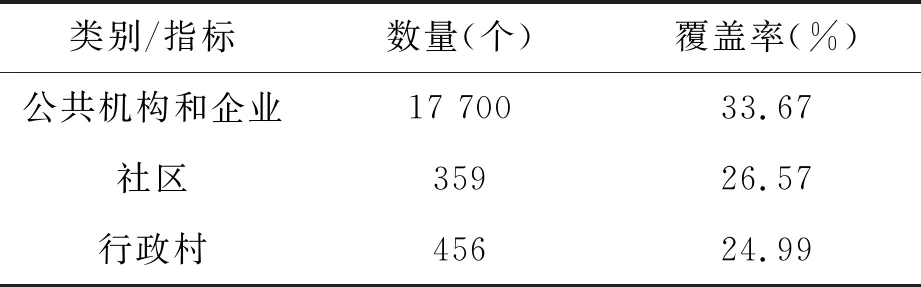

武汉市属于我国中心城市之一,城市高质量发展,是支撑经济高质量发展的重要动力。2019年12月,武汉市生活垃圾日产量达到13 000吨,并且逐年增加。早在2018年,武汉市启动垃圾分类试点工作,经过近两年的努力,垃圾分类取得阶段性成果,全市生活垃圾分类试点状况如表1所示,但就目前来看,垃圾分类的覆盖率仍然偏低,并未达到既定目标。

表1 武汉市垃圾分类试点概况

资料来源:武汉市城市管理执法委员会 http://cgw.wuhan.gov.cn/

到2019年底,全市累计配置分类收集容器约16 400个、新(改)建垃圾收集站(屋)99座,配备分类收运车辆1 954台,满足了垃圾分类收集和运输的需要。分类处理方面,生活垃圾处理能力达14 100吨/天、餐厨垃圾资源化处理能力800吨/天、大件垃圾处理厂3座、农村易腐垃圾生态堆肥处理设施近20座,逐步形成“五焚烧、两协同、两填埋”的生活垃圾处理体系。形成了我市已经做好垃圾分类的准备与城市居民不懂分类、未养成分类习惯现状的矛盾。做好垃圾分类工作,对提高武汉市生态文明建设起关键作用。

二、国内外相关研究回顾

立足国内实践,借鉴世界经验,是推进我国城市垃圾处理的实效性和科学化的必然选择。国外垃圾分类研究起步较早,多从影响生活垃圾处理的因素、垃圾分类的处置技术出发,德国、日本等国家垃圾分类经验比较具有代表性。

德国是世界上最早进行垃圾分类立法的国家之一,是一个对“垃圾经济”进行立法的国家。垃圾回收的准公共物品属性,要求相关的法律体系和政策支撑。涂亦楠(2018)从法律和政策视角出发,梳理德国垃圾分类从培养环保意识到形成法律体系的历程,认为我国亟待培养城市生活垃圾循环利用理念,通过调整总体政策,完善垃圾分类的法律体系。

日本国土面积狭小、资源匮乏、人口密度大,垃圾处理的问题尤为重要。最直接的办法就是在源头上进行减量处理。孙文君(2019)对日本的相关政策进行梳理,将其划分为萌芽准备期、分类普及期、3R推进期和减量强化期四个时期,不同时期实施相应的垃圾减量措施。扩大治理主体,形成政府、企业、民众为主体的垃圾分类治理体系,能充分调动各方积极性(李冠群,2018)。

学界对我国城市生活垃圾分类问题的关注和研究起步较晚,中共十八大以来出现积极变化,关注研究日渐加力,主要在对我国垃圾分类政策的梳理、建设垃圾分类指标体系、通过适当收费进行管理。

上海市在2019年7月率先迈入垃圾分类的强制时代,上海市通过早期的试点工作,广泛的宣传,全市上下齐参与,及时收集市民反馈,不断调整政策,出台详细的法律法规,总结出一系列可复制、可推广的经验。然而,由于政策执行经费和垃圾分类装置的不足,影响了政策实施的延续性;居民对分类垃圾了解匮乏,导致分类效果欠佳。

三、武汉市垃圾分类概况

武汉市曾多次启动垃圾分类工作,但都效果欠佳,目前在垃圾处理上主要采取焚烧、填埋、堆肥三种方式。总体而言,市民的垃圾分类意识欠缺,源头分类仅处于试点和部分地区小范围实施阶段,比率较低。纵观武汉市垃圾分类发展历程,可分为三个阶段。

(一)萌芽阶段

武汉市垃圾处理工作可以追朔到20世纪80年代,以简单填埋湖塘洼地或倒在河边为主的垃圾处理方式,不仅污染环境,而且浪费土地资源。解决方式也主要依靠重新规划垃圾填埋场和建设焚烧厂,几乎没有垃圾的“三化”处理,垃圾的回收也多是依靠“拾荒者”。

(二)探索阶段

随着环境污染加剧,大量建设垃圾焚烧厂的“邻避效应”,致使城市居民的反对声和抵触情绪日益高涨,这迫使管理者更加关注城市的环境保护,针对垃圾分类也提出过相应的政策和规章制度。但缺乏宣传,环保意识匮乏,城市居民无法正确对待垃圾的分类问题,再加上政策执行力度不够,导致最终效果不佳。

(三)成熟阶段

近年来,党中央对生态文明建设高度重视,保护环境成为社会各界的热点,国家层面出台了一系列针对垃圾分类的法律法规,地方政府的大量宣传,武汉市按照“四分法”,首次以行政区为试点范围,在东西湖区进行全覆盖的试点工作,武汉市逐步进入垃圾分类的强制时代。

武汉市垃圾分类工作发展至今,取得一定成效,但各行政区之间经济发展水平差异大,区域性的试点工作如何向我市全方位拓展,形成一套可复制的经验,道路长远;且我市人口众多,城市面积广,监管难度大,如何有效管理,任务艰巨;大部分市民对垃圾分类缺乏足够认识,“知其然,而不知其所以然”,“垃圾入箱”都无法做到,更何况去分类入箱。

四、研究方法

笔者通过随机问卷的方式,调查我市居民的垃圾分类了解状况,以及目前所存在的问题,以期提供相应的可行措施。

(一)问卷设计

本问卷主要了解武汉市垃圾分类的现状、居民的了解程度和居民垃圾分类的原因动力,设计题目如“是否能分清可回收和不可回收垃圾”,选项为完全可以、大概知道、完全不知道;“日常生活中,如何处理生活垃圾”,选项有未出售也未处理,全部投放到垃圾箱、除废品出售外,其余全部投放到垃圾箱、除废品出售外,剩余垃圾进行分类投放。分析学历对居民垃圾分类认知的影响。通过题目“影响没有进行垃圾分类的原因”,选项有时间匆忙、不知道如何分类、没有垃圾分类箱、不分类不会受到惩罚、跟自己无关、太麻烦;“对于遵守垃圾分类的动力”,选项为认知因素、法律因素、经济因素、环境因素、无动力。

(二)调查过程

为了解武汉市城市居民对垃圾分类的认识程度,笔者于2019年12月以调查问卷的形式对城市居民进行了随机调查,共发放350份问卷,有效回收305份,有效回收率为87%。其中,年龄10-18岁的占26.56%,19-30岁占43.28%,31-55岁占20%,56以上占10.16%。学历层次分布为小学至高中10.16%,专科11.15%,大学本科68.85%,硕士7.87%,博士及以上1.97%。

(三)统计结果分析

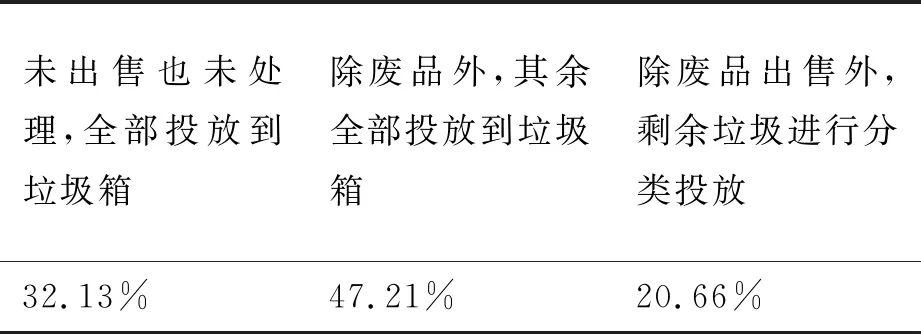

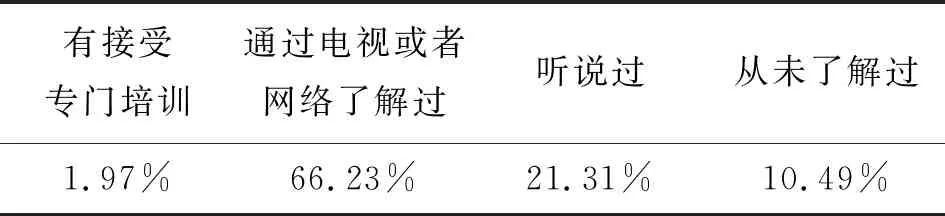

1.居民对垃圾分类基本了解不足

据调查,大部分居民对垃圾分类缺乏认知,如表2所示,只有17.38%的居民能清楚分辨出可回收垃圾和不可回收垃圾。对于垃圾的处理也过于单一,无法对垃圾进行合理分类和有效回收利用,如表3,47.21%的居民只保留可出售的废品,其余生活垃圾不做任何回收处理而直接扔如垃圾箱。武汉市对生活垃圾的处理仍以传统的焚烧和填埋为主,城市居民对垃圾分类工作不甚了解,在对武汉市垃圾分类了解程度一问中,选择“很了解,已经参与进来”仅占11.15%。武汉市垃圾分类的宣传深度和广度不足,大多数居民是通过电视或者网络了解过,绝大多数居民未接受过系统的培训,没有深刻的认识,如表4所示。

表2 居民对可回收和不可回收垃圾的辨别情况

表3 居民对生活垃圾的处理情况

表4 居民对于垃圾分类的受教育情况

2.垃圾分类设施落后

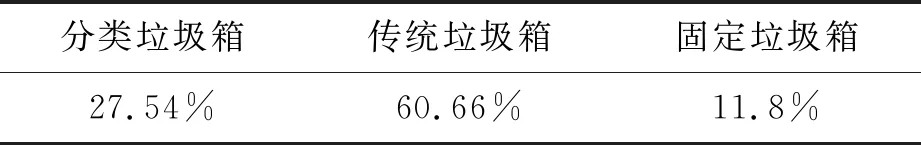

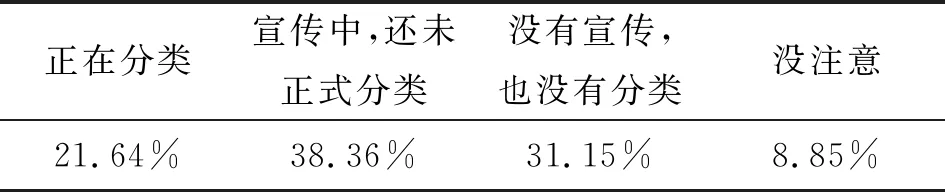

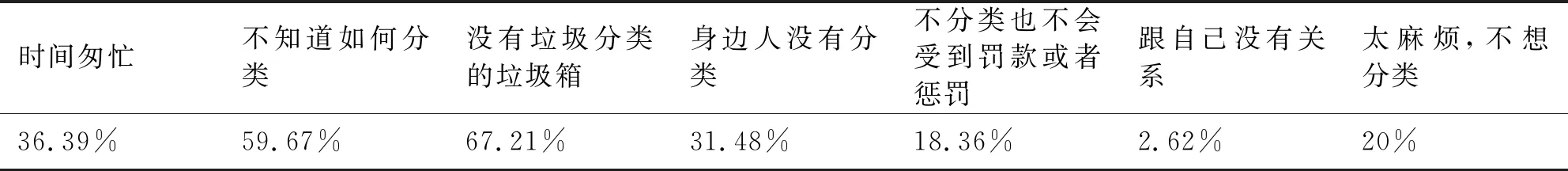

通过调查,武汉市除部分试点区域有分类垃圾箱(表5),大多数公共区域和小区还是使用传统垃圾箱,如表6。有些小区分类垃圾箱仅仅只是摆设,甚至“垃圾入箱”都难以做到。俗话说“兵马未动,粮草先行”武汉城市生活垃圾分类的矛盾表现为居民对垃圾分类实施有较强的主观意愿与垃圾分类设施不完善、分布不均匀的客观现实,这对居民履行垃圾分类的积极性和意愿性有较大的制约,如表7所示,67.21%的居民因为没有垃圾分类箱,所以无法分类。

表5 垃圾分类点的形式

表6 生活区垃圾分类情况

表7 没有进行垃圾分类的原因

3.垃圾分类动力单一

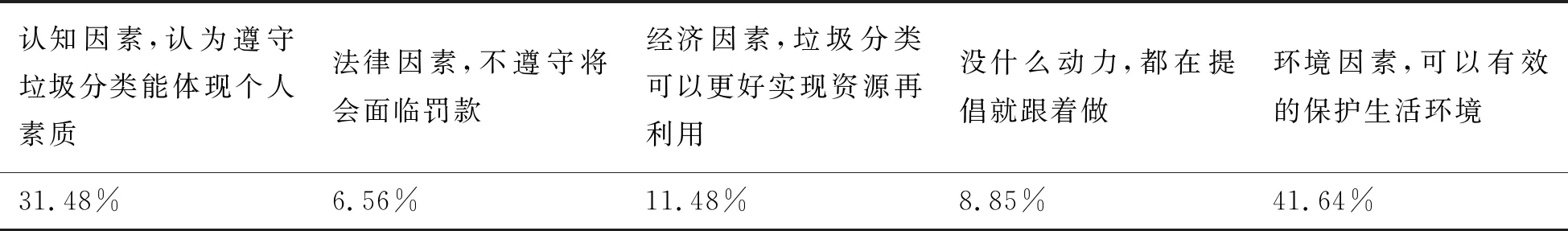

城市居民对垃圾分类缺乏更深层次的理解,对垃圾分类源动力仅仅是出于体现个人素质和环境的保护,如表8,31.48%和41.64%分别出于认知因素和环境因素而去进行垃圾分类,许多发达国家如本文所提到的德国和日本,不仅有健全的法律体系,更行成了一套垃圾分类回收的流程,创造出巨大的经济效应,我国城市垃圾分类的立法工作亟待完善,对垃圾的开发和利用亟需加强。

表8 垃圾分类的动力

4.监管难度较大

我市已经分类的试点小区,采取定时定点投放。如青山区的钢都花园,实行每天7点-10点、18点-21点,两时段、七个投放点的方法。然而对于不在投放时间投放垃圾,如何保证市民能够按时投放,执法者的监督难度较大和监督成本较高。

5.垃圾分类收运成本高

生活垃圾归纳为干垃圾、湿垃圾、有害垃圾和可回收垃圾,从源头分类,运输需分类垃圾车进行收运,然而目前垃圾回收市场化程度低,靠政府投入会增加政府财政负担。

调查反映出居民对垃圾分类的了解程度普遍不高,在日常生活当中,对生活垃圾也未进行细化处理。生活区的垃圾分类设施普及度偏低,多数小区并未进行分类,部分小区也只是处于宣传阶段,多数居民只是通过网络或者电视了解,从居民区的正式宣传和政府官方渠道了解不足,这也是城市居民不了解垃圾分类的重要原因。对于居民遵守垃圾分类的源动力,仅出于对环境保护的基本意识和道德观念,这也侧面反映出,相关法律法规的缺失,城市居民的受教育水平需要提高,且垃圾分类监管难度大,分类运输成本高的问题需合理解决。

五、关于推进垃圾分类的若干建议

通过问卷调查分析,笔者认为,加快推进武汉市城市垃圾分类进程,应坚持以法治化、社会化、智能化、专业化为导向,在加快推动城市综合治理体系现代化过程中,鼓励作为城市主体的社区居民共同参与到城市垃圾治理之中,充分发挥广大群众的创造力和主观能动性,构建起政府与社会多元共治格局,实现城市垃圾治理各环节的无缝隙衔接、全领域覆盖,全方位、全天候、准确及时快速应对处理城市垃圾治理中的难题,切实增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。笔者从以下方面提出建议:

(一)构建垃圾分类协同推进平台

从“环境共治”出发,搭建公共部门牵头,私营部门、非营利机构和市民共同参与的治理主体体系。

1.可成立生活垃圾分类服务中心一类的公益性事业单位,适当制定相关政策,对垃圾分类技术进行专向性研究,组织宣传工作,参与监督和考评等。

2.基层社区与物业形成联动机制,划分责任片区,具体负责辖区内的垃圾分类实施工作,专人指导、监督和反馈,提高源头分类效率。

3.产生生活垃圾的单位和个人为责任主体,负责垃圾分类入箱。以楼栋为单位,监督与自我监督,对生活区内人员的垃圾分类入箱情况进行监督,制定相应奖惩措施,提升市民主体意识。明确责任,细分任务,共同监督,由此形成一套专门的、完善的垃圾分类治理体系。

(二)着力改善内因

生活垃圾分类,城市居民的积极参与是关键。居民对垃圾分类认识的提升,是分类工作能否有效开展的重中之重。

1.提升对垃圾危害的认识。普及“垃圾围城”给居民生活带来的严重危害,武汉湖泊面积广大,垃圾简单填埋或者填湖,严重污染水资源。焚烧垃圾会造成对大气的污染,严重破坏自然环境,对城市居民的健康也危害甚大。近年,武汉不乏出现居民因生活区附近建垃圾焚烧场而强烈投诉的事例。

2.垃圾分类是资源。垃圾混袋而装是垃圾,合理分类就是可以有效利用的资源。对生活垃圾细致分类,能提高资源利用率,加强循环使用率,能使资源利用最大化,降低经济成本。让居民从“经济视角”认识垃圾分类的重要性。

3.个人基本素质的提升。理念决定行动的指向和价值归属。垃圾分类是城市居民个人基本素质的重要体现,垃圾随地乱扔的现象屡见不鲜,更何况复杂的分类工作。对于现代化建设的武汉来说,提升居民的基本素质是先行工作。

首先,充分利用小区公共资源,加大宣传力度和深度。在调查中,笔者走访了解到许多小区,仅仅摆出垃圾分类的横幅,居民对垃圾分类的认知与自觉还处在很大差距。因此,应以图片形式展示垃圾的污染和垃圾如何分类细则,有更直观的感受和认知;物业可制作宣传册,分发给每户居民,并提供相应指导;通过微信公众号或者App推送相关资讯。社区街道应采取多渠道、多形式教育培训,利用居民所在单位或者学校进行集中的养成培训教育,强化认识。充分发挥家庭润滑剂作用,做好垃圾分类的引导和教育,养成垃圾分类的习惯。

其次,要强化人本治理理念。城市的本质及其功能展现的基础都是人,城市的最终目的是为了使人过上更好的生活,实现更全面的发展。要“坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民”,城市垃圾治理的出发点和落脚点是人。我们应看到与发达国家、地区的差距不仅仅是垃圾分类起步晚,而是国民基本素质的差距,垃圾分类不是一朝一夕就能完成,应将国民素质教育的提升作为重中之重,将垃圾分类知识融入学校教学,从小培养学生的环保意识和忧患意识。

总之,要提高居民垃圾分类的自觉性,培养垃圾分类的习惯,增强垃圾分类意识。要吸引多方力量参与社区发展治理,扩大共建共治共享的“朋友圈”,夯实了城市垃圾治理的基层基础,凝聚起共谋、共创城市发展的合力。

(三)改善外部条件

完善垃圾分类的法律制度,跟上配套的垃圾分类设施,建设完整的垃圾分类运送和回收体系,是实现生活垃圾分类的保障。

1.完善法律体系,强化依法治理理念。“法律是治国之重器,良法是善治之前提。”“没有法治,便无善治,也没有国家治理的现代化”[9]。法律是垃圾分类工作顺利进行的保障,根据发达国家和地区经验,为保障垃圾分类的有效、顺利进行,都制定了完善细致的法律法规。武汉市的垃圾分类立法正在筹划,立法应根据自身特点,制定详细分类标准,明确责任主体和监督机制。

2.强化垃圾系统治理理念。系统治理理念要求武汉城市治理立足城市发展阶段,尊重城市发展规律,统筹城市全局。而城市垃圾治理实际上是城市治理系统工程中的重要内容。因此,政府要统筹规划、建设、管理三大环节,统筹改革、科技、文化三大动力,统筹生产、生活、生态三大布局,统筹政府、社会、市民三大主体,从制度、体制、机制和技术上全面寻找和优化城市垃圾治理的方法,形成具有武汉城市垃圾治理特色的方法体系。

3.建设完善配套设施。街道和生活区的垃圾桶绝大多数是标志着“可回收和不可回收”,需加快的分类垃圾箱的更替,并安排相关工作人员引导和监督分类工作;推广垃圾分类app,更好的反馈和监督垃圾分类工作;设置相应的激励措施,对积极完成分类的居民予以奖励。加大垃圾分类的市场化程度,通过服务外包等形式,将部分分类回收交给专业环保公司,提高回收效率,降低成本。

总之,在全面推进提升中国特色社会主义现代治理体系和治理能力现代化的新形势、新要求下,武汉城市垃圾处理的效能如何,是现代城市公共治理的必然要求。垃圾分类是一项长期性的工作,按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的城市治理体制思路,整合资源、凝聚力量,推进武汉城市垃圾分类工作实现从传统管理向法治型治理转变、从以物为本管理向以人为本治理转变、从粗放型管理向精致型治理转变、从单一型管理向多元化治理转变,着力打造生态、开放、活力、高效的现代化大都市。