乡村旅游开发模式分析

2020-07-23陈萍萍

陈萍萍

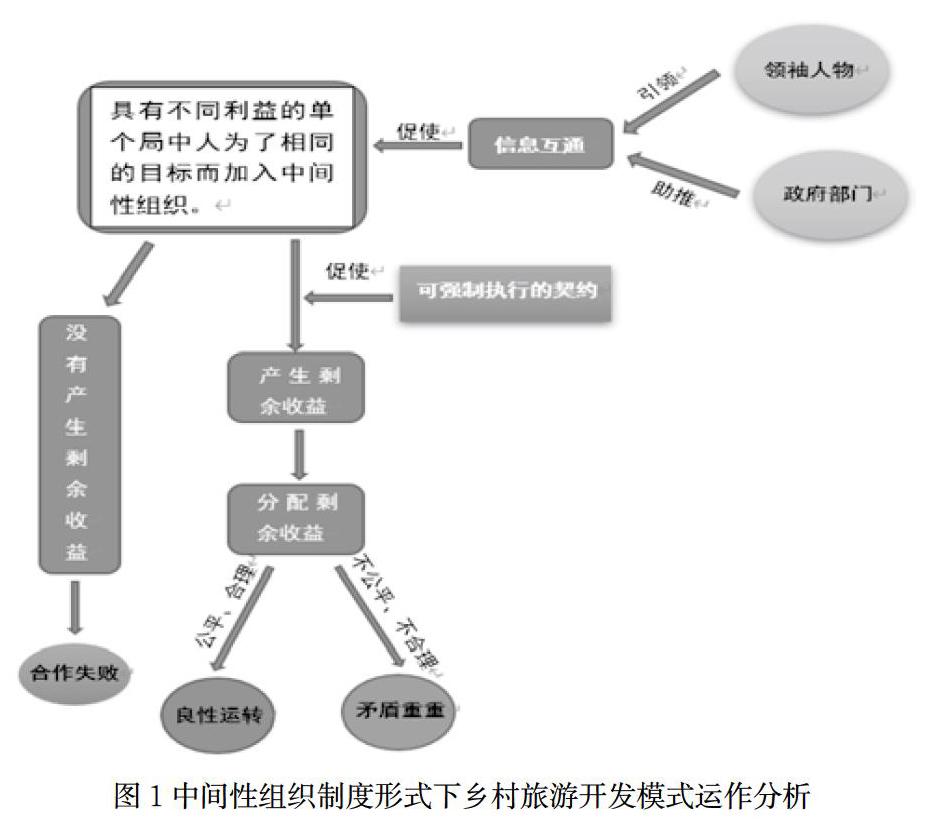

【摘 要】 基于制度安排的乡村旅游开发模式可分为市场制度形式下、企业制度形式下、中间性组织制度形式下等三种不同类型的乡村旅游开发模式。中间性组织制度形式下的乡村旅游开发模式是陷入“囚徒困境”的经营户们及陷入“零和博弈”的旅游企业转型升级的通道。同时通过制定强制性的协议,建立科学合理的运行机制,公平公正的剩余利益分享机制来确保中间性组织制度形式下的乡村旅游开发模式和谐、健康地发展。

【关键词】 制度安排 乡村旅游 开发模式 博弈

引 言

作为农村发展、农民致富、精准扶贫的重要途经之一,乡村旅游发展受到各地重视。但是,越来越多的乡村旅游地在经历了早期的快速发展之后,开始陷入游客数和经济效益不断下滑的困境,社区矛盾也日益显现。现有研究大都聚焦于乡村旅游发展的現状困境分析,其解决策略往往范范而谈。鲜有从“制度”层面深挖乡村旅游困境的深层原因。新制度经济学认为“不同制度下的经济绩效是不一样的。”[1] 青木昌彦则在《比较制度分析》一书中,将制度定义为:“制度是关于博弈如何进行的共有信念的一个自我维系系统。”[2]本文将从新制度经济学的视角引入博弈分析的方法,来分析我国乡村旅游开发模式以期揭示乡村旅游困境的深层原因。

1.相关文献综述

1.1乡村旅游开发模式

在乡村旅游开发模式研究方面,国外学者MarcjannaAugustyn(1998)、AlizaFleischer(1997、2005)、Anne-Mette Hialager(1997)、Iole DiSimone(1999)、Látková P(2012)、Ve?erskas(2013)等分别从开发主体构成(政府主导/企业主导)、管理监督规范等角度等进行了探索研究。从2006年开始,我国学者也开始关注中国情境下的乡村旅游开发模式。戴斌等(2006)根据不同的驱动模式,把乡村旅游的发展模式划分为是政府推动型、市场驱动型和混合成长型三种类型[3];张艳,张勇(2007)从文化角度提出文化观光、文化体验及文化综合型模式开发[4];郑群明、钟林生主体模式视角提出“注重社区和居民参与的开发模式是最佳选择。” 并总结出了“公司+ 农户”模式及演化的“公司 + 社区 + 农户”模式、“政府 +公司 + 农村旅游协会 + 旅行社”模式、股份制模式、“农户 +农户”模式—示范带动作用和个体农庄模式[5];赵承华(2012)指出了与乡村旅游生命周期四个阶段、区位条件三种类型不同组合下选择其发展模式;[6]; 潘顺安(2007)从利益相关者的角度,总结归纳出企业为开发经营主体、村集体为开发经营主体、村民自主开发、政府主导村民参与、混合型开发模式等5大类12种乡村旅游开发模式,并对这些开发模式的优劣性和适宜性进行了评价[7];黄华,王杜春(2009)从土地制度视角研究了基于土地流转的乡村旅游开发模式研究[8]。

总的来看,前期研究者主要采用田野调查法、归纳演绎法,从供、需两个层面研究了影响乡村旅游开发绩效的各个要素,并总结了相对应的开发模式,以案例研究为主,综合性、系统性的研究教为缺乏;多数研究是对旅游开发现状的一种简单描述及归类分析,鲜有从根源上解释不同乡村旅游开发模式产生的背景、原因、效果,更没有提出如何构建最合理的开发模式。

1.2博弈论

博弈论基本理论框架形成于20世纪50年代,其标志为冯·诺伊曼和奥斯卡·摩根斯顿的《经济行为与博弈论》一书的出版;20世纪60年代, 纳什提出了博弈论中最重要的概念纳什均衡;70年代博弈论走向成熟[9]。本文把博弈论引入乡村旅游开发的理论研究, 认为:开发模式就是一种制度安排。这种制度安排就是各个理性决策主体的博弈对策及决策均衡。

博弈论在国内旅游领域最早的应用是1997年吴长文[10]的研究。

之后,学者们分别研究了政府和企业之间的博弈[11][12][13][14][15][16][17];旅游企业与旅游者之间的博弈[18][19]、居民与旅游者之间的博弈[20][21]、各利益相关者之间的博弈[22][23][24]等,从旅游市场、旅游资源开发、旅游产品、旅游可持续发展与旅游的环境保护等方面对旅游发展中涉及到的博弈进行了分析。但是,至今还未有在乡村旅游开发模式中引入博弈论进行分析的研究。

2.基于制度安排的乡村旅游开发模式分类

我国学者分别从参与主体角度、资源角度、管理模式角度等对我国乡村旅游开发模式进行各种分类。但是,不管何种乡村旅游开发模式,都会涉及到参与者、经济活动、组织分工,因此本文认为开发模式就是一种制度安排。市场、企业、中间性组织是三种具有不同协调机制的协调经济活动或交易、组织分工的制度形式。“完全市场是竞争性的和效率优先的,而企业是科层制的,注重企业内部规模经济。在企业之外(市场)的和企业之内(科层)两端存在一种“中间性组织”协调机制,目的是使交易(这种交易包括组织间和组织内部的交易)的规制成本降到最低[25]”本文从制度安排的角度对乡村旅游开发模式进行了分类。在市场、企业、中间性组织三种不同制度安排下的乡村旅游开发模式的具体表现形式表1所示:

3.市场制度形式下乡村旅游开发模式的博弈关系分析

在市场的制度形式下,乡村旅游经营业主自由竞争。在这种制度形式下的主要博弈关系体现为经营业主与经营业主之间的博弈。

3.1伯特兰德价格竞争模型

为分析方便,假定博弈只发生于两经营户之间,且都为理性人。因为同一地区的经营户们拥有相似的旅游资源。同时,经营户大都是当地农民,拥有基本相似的文化素质与经营理念。所以,当地的旅游产品具有很强的可替代性。根据伯特兰德模型(Bertrand duopoly Model)对竞争的解释,我们可以这样假定: A、B两家经营户的价格分别为P1、P2 ,边际成本都等于C。A、B两家经营户的产品之间有很强的替代性,所以消费者的选择就是价格较低的经营户的产品。于是,每一家经营户的需求函数如图:

如果A、B两家经营户的价格相等P1=P2时,两家经营户对市场利润的分配最为合理的。但是由于存在(l)和(3)的情况,那么在一个均质产品的市场中,价格会成为惟一的竞争手段,促使两家经营户都有愿望做出偏离P1=P2的行为来。于是降价竞争就往往会成为经营户们的选择。

3.2 经营户们的囚徒困境

由于产品同质、机会均等、自由进入,使得市场制度形式下乡村旅游经营户们的业务争夺与“囚徒困境”具有很大程度上的相似性。分析表格如下:

从经营户A看,如果经营户B选择降价,经营户A也选择降价,收益为4,不降价的收益为2。收益2<4,由此,经营户A的选择是降价。如果经营户B选择不降价,此时,经營户A选择降价的收益为10,不降价的收益为8。收益8<10, 因此,经营户A的选择仍然会是降价。综上来看,降价是A经营户的占优策略。进行类似的分析,降价也是B经营户的占优策略。乡村旅游经营户的占优策略均衡为(降价,降价),对应的收益(4,4)。但是我们从整体利益上看,如果两家经营户合作,都选择不降价,这样就可以是两家经营户的收益达到最优。这局博弈的合作解是“不降价”。这局博弈的占优均衡策略解与合作解是相悖的,因此,经营户们陷入囚徒困境。

恶性竞争,囚徒困境使得乡村旅游经营户们的最终产品价格等于边际成本,经营户们最终失去扩大生产规模、提高技术水平和增强竞争的能力,纷纷倒闭是必然。2019年开始不断涌现的农家乐“关闭潮”,就是一个血泪事实。

要想把陷入低价恶性竞争的经营户从囚徒困境中解脱出来,第一就是要破解伯特兰德竞争的假设,也就是经营户们产品的差异化;第二就是把非合作竞争转化为合作竞争。

4.企业制度形式下乡村旅游开发模式的博弈关系分析

在企业的制度形式下,乡村旅游的开发、经营权分别以委托和租赁方式转让给有实力的企业。企业相对于由农民转型的经营业主其资金实力、经营能力都更盛一筹。因此,企业制度形式下乡村旅游开发模式的特点是发展速度快、起点高、规模大,如果经营得当,乡村旅游开发能迅速走上有序化发展的道路。但是,《甘肃省连发当地村民与景区利益纠纷》[26]、《罗田薄刀峰景区遭遇奇葩堵门》[27]、《投资30亿的油菜花景区,却不受游客好评,当地人称:是我们活该》[28]、《美丽的普者黑,当地村民为啥堵路?》[29]等众多的新闻报道却向我们揭示出了在企业制度下的开发模式中“旅游企业与当地居民之间的利益冲突是一个真实的、无可回避的难题”。

农民出让土地经营权以期获得合理的补偿;旅游企业追求自身利益最大化;政府有提高地区财政收入、业绩指标和权力寻租的动机。参与博弈的各方,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为“零”企业、当地农民、政府进入零和博弈状态。

其实,企业、当地农民、政府三者的利益并非不可调解。把“零和博弈”转变成“正和博弈”的关键就是要用“双赢”观念取代“零和游戏”观念。在规划设计之初,就可以通过顶层设计,将当地百姓的发展需求纳入其中。摒弃“圈地盘”与民争利的垄断思维,政府与企业承担起社会责任,让当地农民也能享受到旅游发展的红利,大家一起把蛋糕最大。

5.中间性组织制度形式下乡村旅游开发模式的博弈关系分析

中间性组织是介于市场和企业之间的一种制度安排,是一种合作竞争型的准市场组织。中间性组织制度形式下的旅游开发模式的主要特征就是各方利益主体的“合作”。中间性组织是在市场制度形式下因恶性竞争陷入囚徒困境的经营户们及处于“零和博弈”状态的旅游企业转型升级提升效益的一个通道。中间性组织在价格机制与权威机制的共同协调下, 呈现出比市场稳定、比科层灵活的特性,同时展现出了协同、规模经济、速度、研发等方面的众多优势。学者们通过大量实证研究也都认同中间性组织制度下的乡村旅游开发模式所具有众多优势。如:实现了乡村旅游产业要素的聚集和乡村旅游产业的一体化、规模化发展,改善了乡村的经济结构[30][31];使景区收益与农民经济收入直接关联,使农民真正收益,拓宽了农民增收渠道[32];增强在市场中的谈判地位和抵御风险能力,提高农民在市场活动中的有利地位[33]等。

如何将乡村旅游开发模式由市场制度下的非合作博弈转型升级为中间性组织制度形式下的合作博弈呢?把分散的经营业主们联合起来形成中间性组织制度形式下的开发模式,经营业主们由“个体理性”转变成“集体理性”,接受约束性的承诺或协议是关键,“领袖人物”的引领或是“政府部门”的助推非常重要。

而合作博弈能够最终形成的关键是:

(1)联盟的收益大于未形成联盟时的个体收益的总和。

(2)存在具有帕累托改进性质的分配规则,即每户收益都能大于未参加联盟时获得的收益。

因此,判断中间性组织制度形式下的开发模式优劣的标准:一,能否产生合作剩余。即合作之后是否能产生比不合作更高的收益,如果有则此合作博弈是本质性的,如果否则为非本质性合作。名不符实的非本质性合作最终都会走向解体。第二,能否合理分配利益。运行不畅,发展缓慢的合作开发模式,往往都是因为“内部分配不均”,而导致“内部矛盾激烈”。

学者们在实证研究中所指出的中间性组织制度下的乡村旅游开发模式所存在的问题主要集中于:合作社规模小,管理体制与规范不健全;个体理性与集体理性差距大,合作摩擦成本大,运行困难;内外监督缺失,成员对组织缺乏信任;没有剩余收益或利益分配不均等。

6.研究结论

本研究认为开发模式就是一种制度安排,是各个理性决策主体的博弈对策及决策均衡。全国各地所呈现出的各种乡村旅游开发模式,均可归入市场制度形式下、企业制度形式下、中间性组织制度形式下等三种不同类型的乡村旅游开发模式。这三种开发模式各有其优势,也各有其运作中所存在的问题(见表2)。

相比较而言,笔者觉得中间性组织制度形式下的乡村旅游开发模式因兼具效率与规模的优势更适合当前乡村旅游发展的需求。但是在实际运作中,也会因为没有强制执行的契约、利益分配不均等导致矛盾重重。因此,政府应加大扶持力度,加强引导;中间性组织内部应该建立科学合理的运行机制与公平公正的利益分享机制,让农民分享发展的红利,让社会资本有信心投入乡村旅游建设,共同促进我国乡村旅游和谐、健康发展。

【参考文献】

[1] 卢现祥,朱巧玲.新制度经济学(第二版)[M],北京大学出版社,2015:12

[2] [日]青木昌彦.比较制度分析,上海远东出版社[M],2001:28

[3] 戴斌,周晓歌,梁壮平.中国与国外乡村旅游发展模式比较研究[J]. 江西科技师范学院学报,2006(1) :16-23

[4] 张艳,张勇.乡村文化与乡村旅游开发[J]﹒经济地理﹒2007,27(3):509-512

[5] 郑群明,钟林生.参与式乡村旅游开发模式探讨[J].旅游学刊,2004(4) :33 -37

[6] 赵承华.乡村旅游开发模式及其影响因素分析[J].农业经济,2012(1): 13-15

[7] 潘顺安.中国乡村旅游驱动机制与开发模式研究[D].2007

[8] 黄华,王杜春.基于土地流转的黑龙江省乡村旅游资源开发模式探讨[J].黑龙江对外经贸,2009(1):29-30

[9] 胡希宁,贾小立.博弈论的理论精华及其现实意义[J].中共中央党校学报,2002 (5):48- 53

[10] 吴长文.营销观念的发展与博弈均衡──兼谈旅游企业的市场决策[J].商业经济与管理,1997(3)

[11] 陈国生.湘鄂渝黔边区旅游环境保护的博弈分析[J]. 衡阳师范学院学报(社会科学),2003

[12] 依绍华.民营企业开发旅游景区的博弈分析[J].北京第二外国语学院学报,2004,(2)

[13] 阎友兵,赵黎明.旅游景区经营权转让探析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2005,(3)

[14] 朱瑞.我国生态旅游发展:利益相关者视角分析[J].杭州师范学院学报,2004,(5)

[15] 胡敏.限游政策的博弈分析及风景名胜资源保护的两条市场化途径[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,2004,(1)

[16] 徐洋.万绿湖生态旅游发展与环境保护的博弈分析[J].中国林业经济,2007,(3)

[17] 杨红.旅游景区开发机制的经济学分析[J].江苏商论,2008,(2)

[18] 田喜洲,王渤.旅游市场效率及其博弈分析 — — 以旅行社产品为例 [J]. 旅游学刊,2003,(06)

[19] 周勇,周迎春.南京市旅游景点门票涨价的博弈分析[J].市场周刊,2003,(5)

[20] 黄金火,陈秀琼.我国公共资源类旅游景区悲剧的博弈论探讨——从使用者角度剖析[J].资源科学,2005,(27)

[21] 余意峰.社区主导型乡村旅游发展的博弈论——从个人理性到集体理性[J].经济地理,2008,(03):519-522.

[22] 黄艳萍.从博弈论角度看我国乡村旅游的开发与保护问题 [J].农村经济与科技,2008,(08)

[23] 张安民,梁留科,李永文.旅游新景区开发的利益相关者博弈分析平顶山清水河景区为例[J].资源开发与市场,2007(11):1041-1044

[24] 钟高峥, 田官平.共容利益视角下的旅游景区开发博弈探析———以湘西州旅游开发为例[J]. 怀化学院学报 2009(6):18-20

[25] 杨蕙馨、冯文娜.中间性组织的竞争优势分析[J].人文杂志,2005(1):65-68

[26] http://news.sina.com.cn/c/2005-09-15/13576952761s.shtml

[27] http://news.sina.com.cn/o/2015-10-08/doc-ifxiqtqy0517843.shtml

[28] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597269731944747141&wfr=spider&for=pc

[29] http://www.sohu.com/a/331701876_698307

[30] 刘涛.乡村旅游专业合作社发展研究——基于莱芜城岭村和房干村的案例分析[J].社会科学家,2012(1):77-81

[31] 周永广、姜佳将、王晓平.基于社区主导的乡村旅游内生式开发模式研究[J].旅游科学. 2009(4):36-41

[32] 胡敏.我国乡村旅游专业合作组织的发展和转型——兼论乡村旅游发展模式的升级[J].旅游学刊,2009(2):70- 74

[33] 阳宁东,邓文.农民专业合作社在乡村社区旅游中的运用[J].农村经济, 2012(3):125-128

《基于中間性组织的新型乡村旅游开发模式研究》 浙江省哲社 15NDJC292YBM 阶段性成果