汉语首次长元音高化链移和引起的元音音系重组*

2020-07-23赵庸

赵 庸

华东师范大学中文系 上海 200241

提要 前中古期,汉语通语语音史上曾发生首次长元音链式音移,引起一系列的音系重组,在元音音系中表现为上古歌鱼侯幽部的分化、合并以及中古歌麻模鱼虞侯豪肴尤幽韵的形成。这一事件中,高化规则对长化规则在作用时间上完全涵合。鱼部短元音长化完成后,高化规则受到新规则的干扰,导致高化链移的渐趋末势和麻三韵的合流。高化过程中有词汇扩散现象。r介音促成了麻二韵的合流和肴韵的合流。

1 链式音移

印欧历史语言学很早就注意到音系中连锁音变现象,称之为链式音移(chain shift)。辅音方面,19世纪格里姆定律(Grimm Law)归纳了三组辅音从原始印欧语到原始日耳曼语转圈式的音值转移规律。元音方面,1500年之后发生的英语元音大转移则是最著名的例子。20世纪上半叶,结构主义将链移作为语言结构分析的重要议题,对这种音变类型的现代音变理论一直保持着持久的兴趣。

链移根据起变化的移动方向可以分为拉链(drag chain)和推链(push chain)两种。基于人类普遍的生理结构和发音原理,链移很常见,在历时和共时的各种语言中都有发生的可能。汉语方言和民族语言也有不少实例报道,单点如:闽方言文昌话声母辅音拉链式音变p、t>ɓ、ɗ,s、ts>t,tsh>s(王福堂2005:18-19),吴方言宁波话n韵尾消失引起前元音推链高化(εn>)ε>e,e>i(徐通锵1991:188-193),湘方言双峰话、湘乡话蟹二a、麻二o、果一ʊ,比照中古音,构成元音后高化链移a>o>ʊ(彭建国2009),藏语安多方言地咱话声母辅音推链式音变ʑ>ɕ>ɕh(瞿霭堂和劲松2015),哈尼语豪白方言水癸话后元音拉链高化o>u,ɔ>o(江荻2007:289),白语周城方言前元音推链高化æ>ε,ε>e(汪锋2012:67),白语妥洛方言后元音拉链高化u>v.,o>u(汪锋2012:69),藏语康方言那曲话前元音推链高化央化*il、*el、*is、*es>i>ə(瞿霭堂和劲松2015)。另外,地理上邻近多点的读音也可以反映曾经发生过的链移真时音变,如:吴方言安徽当涂县境内邻近的湖阳大邢村、博望、新博三点,咍韵读反映元音前高化链移*ɑi>ɐi(湖)>з>e(博、新)(郑伟2016);梅州客方言31点的声调,通过演化比较法可推知演化轨迹为推链式音变{22~32阳平>42}→{42上>52}→{52去>55}(朱晓农和李菲2016)。汉语通语历史语音也当不会缺乏链式音移。

2 汉语首次长元音高化链移

2.1 汉语首次长元音高化链移的过程

拉波夫总结世界语言元音音变经验,就元音链移归纳出三种类型:长元音高化,短元音低化,后元音前化。三种情况的出现概率很高,被拉波夫视作“通则”,其中长元音高化似最为常见(Labov 1994:116)。

汉语通语语音史上可以观察到两次大规模的长元音链移高化事件:一次在前中古期,一次在中古以后。关于元音首次链移高化的音值演变和音类转化,朱晓农(2005)、潘悟云(2010)有大致介绍,朱先生的文章主要讲音变机制,潘先生的文章主要讲音变为历史层次分析法提供的视角,二位给我们很大启发,我们愿缘此门径去探究前中古期汉语元音系统和韵母系统大变局的具体过程和生动细节。

本文上古音系据潘悟云(2000:218-219,233),中古音系据黄笑山(2002a,2002b)。如下是这次长元音高化链移的示意图,为叙述方便,较朱晓农(2005)、潘悟云(2010)略有调整。①关于图1歌部,上古有歌1al、歌2el、歌3ol三个韵部,歌3部并入歌1部后共同参与了首次长元音高化链移,本文所说“歌部”均合指歌1歌3部,不包括歌2部。

图1 长元音高化链移示意图

整条音变链由三部分组成,复元音单化ai>a,单元音高化a>ɑ>o>u,高元音裂化出位u(>əu)>au。起点在低点,不是鱼部的a就是歌部的ai。朱先生用发声初始态来解释这次链式高化的原因,提出说者启动和听者启动两种假设,并认为前者可能性更大。说者启动由鱼部a启动,a高化变作o,留出的空位拉动歌部ai丢失韵尾来填补,同时推动原读o的侯部高化作u,原读u的幽部受到推动,因处在最高处,只能高位出裂。听者启动则从歌部ai开始,听者将歌部ai误解错改为a,并重复出来,于是引起一系列的推链高化(朱晓农2005)。无论哪种假设说中了历史真相,这次链移都要引起汉语语音史上的韵类转移和音系重组(rephonologization)。当然,上述描述是理想化、程式化的表达,这次事件不可能发生得如此简单、流畅,其过程必定复杂,细节必定会有枝蔓,影响必定是深远的。

2.2 长元音高化链移和音节等长运动的时间关系

中古三等韵和非三等韵的上古来源,各家讨论很多。Pulleyblank(1962-1963)认为上古汉语存在长、短元音的对立,中古三等韵的介音来源于长元音破裂,是后起的。郑张尚芳(1987)、Starostin(斯塔罗斯金2010:216-218)、潘悟云(2000:141-153)同Pulleyblank一样主张三等韵介音的后起和上古长、短元音的对立,但在对应关系的认识上相反,认为三等韵对应短元音,非三等韵对应长元音。Norman(1994)认为早期汉语所有音节都会演变出一个腭化介音,之后,一类音节属有标记类型,或者咽化或者卷舌化,腭化的发展会因此受阻,一类音节属无标记类型,腭化不受干扰,持续增强,中古发展为三等韵。潘悟云(2014)也赞同此说,不过他把导致非三等韵与三等韵区别的原因由咽化声母修改为咽化元音。孙景涛(2005)根据形态构词以及汉语和民族语材料提出假设,认为非三等韵和三等韵来源于上古松紧元音的对立。

以上诸家各有持论,不过共性是明显的。长短元音说自然肯定上古元音的长短对立,咽化说和松紧元音说也并不排斥元音长短的存在,无论是咽化/舌根常态,还是松/紧,元音长/短都是伴随性特征。尤其上古渐入中古,元音长短对立的特征性会越来越明显,逐渐成为稍后时期非三等韵和三等韵区别的主要特征。我们的讨论集中在前中古期,因此以元音长短对立为论述起点。

新语法学派的“语音规律无例外”理论,强调规律的重要性,同时十分重视规律的作用时间。前中古期,汉语除长元音高化外,还有另一个重要音变发生,即音节等长运动。长元音中古读入一、二、四等韵,短元音在音节等长的趋势下,要先生出介音i,再读入三等韵(潘悟云2000:141-153)。高化规则和长化规则分别针对长元音和短元音,本无交涉,但长化规则的输出是长元音,如果是时高化规则仍在发生作用,那么新产生的长元音会受到高化规则的控制,进行新的音变。所以高化规则和长化规则的时间关系于这一阶段音变的最终形式至关重要。

朱晓农(2005)考虑到鱼部三等韵字(鱼、虞合)都参与了首次转移,而高化链移主要发生在长元音上,因此主张优先考虑的事件过程为先短元音长化、介音i增生,然后再是链移高化。我们意见相反,认为启动的顺序要倒一下,先高化,再长化,因为梳理各种材料,似乎只能如此,修改后的高化、长化历时关系可以消解朱先生的顾虑。理由如下。

周祖谟研究魏晋南北朝的诗文韵部,将前中古期分为魏晋宋时期和齐梁陈隋时期前后两阶段。“东汉音的鱼部包括鱼模虞侯四韵字,到魏晋宋时期,侯韵字分出与幽部的尤幽两韵字合为一部”,“鱼侯之分为两部,这是三国以后跟东汉音很大的不同”(周祖谟2007a:339),“在魏晋宋一个时期内的作家一般都是鱼虞模三韵通用的,到齐梁以后,鱼韵即独立成一部,而模虞两韵为一部”,尤侯幽“晋时代起就通用不分,直到陈隋,毫无变动”(周祖谟2007b:361)。也就是说,魏晋宋时期,侯韵的音值已由更接近低元音的鱼部转向更接近高元音的幽部,齐梁以后,模、虞韵逐渐完成了和原是低或半低舌位的鱼韵的分离,但是高化的程度直到陈隋都没有赶上侯韵。可见,高化链移的启动相当早,可能东汉末年就已有积累。事实上,时间的推断可能可以更早,罗常培和周祖谟(2007:57)根据诗文押韵等材料指出,东汉和西汉最大的不同,其中一点即鱼部的麻韵字转入歌部。鱼部麻韵转入歌部,实质应是链移已开始,鱼部的其他韵逐渐高化,而麻二麻三韵因各自的原因滞留下来(参下文“3.2.:1麻三韵的形成”和“3.2.3麻二韵的形成”),此时歌部韵尾脱落,便与麻韵合流了。换而言之,东汉时期链移起变完成。汉末是汉语语音由上古至中古的转捩期,风云涌动,高化链移正于其间方兴未艾。东汉魏晋南北朝的押韵情况说明,高化链移的时间跨度很长。事实上这一趋势到《切韵》以后中唐五代仍在持续(黄笑山1995:204)。

东汉高诱的《淮南子》注和《吕氏春秋》注于三等韵字和非三等韵字有“急气”“缓气”的区别(郑张尚芳1998),东汉的梵汉对音材料,中古三等韵字所对的梵文音节往往没有腭介音(俞敏1999),日译汉音有腭介音的那些字,借自公元五六世纪中国江南地区的日译吴音常常没有腭介音(高本汉1994:547-731),而短音节的拉长和腭介音的滋生是伴生的,所以从这些材料来看,音节等长运动开始得不会太早,至少是东汉以后的事,而结束得不太晚,潘悟云(2014)认为《切韵》时代,三等介音刚从前滑音变来,成为独立的音位。

可见,长元音链移高化和音节等长运动曾在同一历史时期共同持续,前者的起讫时间均比后者更为延伸,即高化和长化这两条音变规则发生作用的时间关系应是前者对后者的完全涵合(incorporating)。

3 前中古期的元音音系重组和歌麻模鱼虞侯豪肴尤韵的形成

3.1 长元音高化链移和韵母系统演变的主流

经过前中古期,上古的歌、鱼、侯、幽部内部和之间发生了各种分化和合并,到《切韵》的演变结果如表1(据潘悟云2013)。②表1中括号内的英文字母表示中古声母类型。W代表唇音以及来自上古圆唇的喉、软腭音,K代表来自上古非圆唇的喉、软腭音,R代表卷舌锐音(知、庄),T代表非卷舌的锐音,m、s代表声母m-、s-,P代表唇音。

表1 歌鱼侯幽部中古归韵

歌、鱼、侯、幽部中古入一、二、三等韵,不入四等韵。二等韵的形成受r介音的重要影响,待后文详说(参下文“3.2.3麻二韵的形成”和“3.2.4肴韵的形成”)。先看一、三等韵。歌、鱼、侯、幽部中古都有进入一、三等韵的部分。论大势,歌部al>ai中古一等入歌一韵ɑ,三等入麻三韵ia;③歌部三等韵主体入支韵ie,入麻三韵ia的是相对小部分,入支韵的主元音前高化,与所论链移的后高化方向不同,故不纳入讨论范围。鱼部a一等入模韵o,三等入鱼iɔ、虞wio、麻三韵ia;侯部o一等入侯韵u,三等入虞韵wio;幽部u一等入豪韵ɑu,三等入尤iu、幽韵iw。

将歌、鱼、侯、幽部到中古一、三等韵主要的演变经过排比后见表2。从结构性音变的角度看,歌部短松元音部分不在后高化链移的讨论范围中。

表2 歌鱼侯幽部到中古一三等韵的演变路径

根据各韵类在链移事件中的音韵表现和涉字数量,为观察论述的需要,将表2歌部读入歌一韵,鱼部读入模鱼韵,侯部读入侯虞韵,幽部读入豪尤韵的七条音变路径视作音变主流。

高化规则的作用贯穿始终,长化规则只作用于其中一段时间。高化规则的语音条件是长元音,所以高化规则作用下,长元音高化,短元音不变;长化规则的语音条件是短元音音节,所以长化规则作用下,短元音音节拉长,腭介音增生,长元音音节不变。两个规则发生作用的语音条件不同,所以可以平行,不产生竞争关系。表2“长化”这一段长元音没有出现舌位的升高,这只是做表时为了突显该阶段短元音音节的长化音变,并不是说该阶段长元音就暂停高化了。

假设链移从鱼部开始。长元音的鱼部a启动后高化,元音系统中原没有ɑ音位,所以ɑ这个位置很快被突破,或者实际读音直接占据更高的音位ɑ或者ɔ,拉动歌部长元音ai脱去韵尾i,④音变ai>a属复元音单化(monophthongization)。前核复元音前一个成分是主元音,后一个成分是滑音,滑音只是一种滑动趋向,实际音值相当不稳定(朱晓农2008)。ai连缀两个不同的调音目标,前者为低元音,后者为前高元音,分处元音空间(vowel space)的两个极点,目标动程很大,i很容易被说者发成一个不到位的i,只表示舌位向上或向中央滑动的趋向。随之,听者很可能把这一段理解为长a回归发音初始状态(default articulatory configuration)的自然倾向,将语言目标(linguistic target)ai错误解读为a,并进行重复。随机变异积累、扩散到一定程度,即实现真正的音变。这一音变并不鲜见,在后来的汉语历史演变中也有发生,如泰韵中古音ɑi,吴语、湘语、赣语今有读为a一类的,舌齿音开口的如:“带”苏州tɒ5、上海tA5、金华tɑ5、温州tɑ5,岳阳荣家湾ta5、湘乡ta5、双峰梓门桥/荷叶ta5、东安花桥ta5,阳新tɐ5、宁化ta5、武平ta5;“赖”苏州lɒ6、上海lA6、金华lɑ6、温州lɑ6,双峰la6;“蔡”苏州tshɒ5、上海tshA5、金华tshɑ5、温州tshɑ5,阳新tshɐ5、宁化tsha5、武平tsha5。牙喉音开口的如:“艾”双峰ŋa6;“害”双峰荷叶ɣa6,阳新xɐ6。苏州、上海、金华、温州据钱乃荣(1992:101-105),岳阳、湘乡、双峰梓门桥/荷叶、东安花桥据鲍厚星(2006:113),双峰据北大中文系语言学教研室(2003:147,154),阳新、宁化、武平据李如龙和张双庆(1992:38)。同时逼迫侯部o、幽部u长元音音位渐次推高,形成链移。高化初期,鱼部短元音aˇ按兵不动,直到长化规则发生作用,aˇ>ia的音变才被促发。腭介音的增生在一定程度上均衡了音节,但最初它只是辅元音间滑出的过渡音成分,⑤短元音音节要延长,为避免与原长元音音节冲突,不能简单延长短元音,需要尽量增加辅音时长。辅音收紧点放开或尽可能延迟放开后,舌位保持的时间尽可能拉长,与元音相接的这一过渡段(transition)就会生成类似于ɯ一类的音,ɯ不是正则元音,所以不稳定,最初会根据前后语音环境有各种变体,后来会在音系整体前化高化的推动下,经历ɯ>■>i的音变过程(潘悟云2000:150-153)。短元音音节依然和长元音音节不等长。这时,复辅音音节CCV(C)的简化也正在发生,长度向单辅音音节CV(C)趋同,在汉语音系里音节等长的要求被不断强调。为补足短元音音节尚短缺的那部分时长,短元音aˇ应势拉长,最终并入长元音a。这样,音系中长短元音a、aˇ音位功能的对立就消失了,所有的a都是长元音,所有的a也就都在高化规则的控制下了。

这时候,短元音来源的鱼部音节,一方面要不断巩固新获得的腭介音的音位地位,另一方面开始了值得重视的新变,它们的元音汇入早先已启动的链移大流,也像原先的长元音鱼部那样,走上了高化之路。鱼部短元音长化的同时,侯、幽部短元音受相同音变规则的作用,各自独立发生了同步的长化音变,等音变完成,同步输出ia、io、iu。长化规则失去作用对象,自然悄声退出音变舞台,而高化规则则增加了新的作用对象ia、io、iu。这一次音变规则的起效能否同步,输出形式是否整齐,要看高化规则持续的时间能有多长,推动的力量是否足够。

3.2 长元音高化链移时代诸韵的形成

3.2.1 麻三韵的形成

侯、幽部相同,都是中古一等韵主元音高化,三等韵主元音滞留。鱼部不同,一等韵主元音也高化,但三等韵一部分滞留(麻三),一部分高化(鱼、虞),很特别。上述现象显示的音变规律性很明显,一等韵总是比三等韵高化得快,这很好解释,一等韵没有介音的牵制,变化会快一点,⑥关于这一点可类比平行的音变情况:不同韵尾对上古韵部元音的演变速度影响不同。郑张尚芳(2003:161)有精辟论说:“收-ŋ各部元音直到现代大致还和上古音相同或很相近,这是由于闭韵尾其元音受到限制,变化较慢,而-ŋ尾一直发挥着制约作用,收-g各部则因较早脱落塞音韵尾,于是就变化得大些。至于相对的开韵尾,其上古音到现代音则犹如无缰之马,变化最大。”一等韵元音前无介音,元音与开音节中的开放元音(free vowel)相类似,三等韵元音前有介音,元音与闭音节中的受制元音(checked vowel)相类似。但鱼部鱼、虞韵似乎也跟上了一等韵高化的节奏,暗示着鱼部在链移中一定有特殊地位。

后高化音变链上,鱼部短元音长化后便进入中古麻三韵aˇ>ia,如果元音继续高化的话,ia(>iɑ)>iɔ,便读入鱼韵。鱼部有一些词达到了鱼韵,但明显有一些词半途而止了,只完成了音节长化变为ia,读入麻三韵。

麻三韵仅拥有非卷舌锐音声母(T类声母⑦中古T类声母包括精组、章组、来母、日母、以母。),且与鱼部的主流归韵在声母的语音条件上形成对立,麻三(T)∶鱼(T)鱼部,而T类声母于这两组对立看不出有更下位的语音条件区分。上古到中古的演变,一个上古韵部中古只进入一个一等韵/四等韵、二等韵,三等韵复杂一些,可能进入两三个韵,但声母的语音条件基本是互补的,规律性很强。麻三韵的形成必有其特殊之处。

词汇扩散理论(Lexical Diffusion Theory)可以给这一现象提供强大的解释力。如前述,麻三韵是音变未完的结果,如果音变持续推进,ia(>iɑ)>iɔ的过程全部完成,音系中就只有iɔ没有ia,也即只有鱼韵,没有麻三韵。《切韵》鱼韵的声母可分三类,来自上古非圆唇的喉、软腭音(K),卷舌锐音(R),非卷舌的锐音(T),可以想见,鱼部这三类音曾经都以aˇ>>iɔ为目标音变过程,只是结果不同。K、R类顺利达到终点,而T类未能完全,一部分跟上了大部队的进度,达到终点,成为鱼韵,一部分落了队,就只能滞留成麻三韵了。这就是此次扩散式音变的大概。

问题是,为什么只有T类出现了滞留,是什么造成了T类的滞留。我们认为,这应该和辅元组合的声学规律有关。从区别特征来说,前低元音a具有[+锐音]特征,和锐音辅音相同的是,发音时都是舌中部抬起,口腔整体空间较小而分隔较多,声学上都是频谱较高的一边占优势(王理嘉1999:180)。由于共同的语音特征,锐音辅音和元音a相互同化,组合十分和谐,故而稳固。

三等腭介音最初产生时因前后语音环境而有各种变体,前后都是锐音的情况下,变体自然是强锐音性的,因此,即便腭介音后来由滑出音i^增强为独立的音段i,对这类辅元组合的稳定性也只会是增进而不是减损。麻三韵和T类声母的组合就是这种情况。K类声母属钝音,道理反之。R类虽然也含有锐音辅音,但一定时期都会和元音以r相接,r具有[+降音性]特征,该特征会使后接元音后化、央化或圆唇化(Ohala 1985),这显然对主元音a和介音i的舌位保持不利,该声母条件会加速元音后高化链移由低到半低舌位的音变。

T类声母作为语音条件,对低舌位元音的高化链移产生限制作用,不妨这样理解,T类声母参与生成了和高化规则相竞争的另一种规则。不过,这一规则不是一开始就有的,因为鱼部长元音顺利变入了模韵,没有在歌一韵形成大面积的滞留,⑧上古鱼部《广韵》仅“虘”、“蔖”两字有歌一模异读,请注意两字歌一韵读音的切上字“昨”,从母,又是T类。说明新规则的生成没能赶在鱼部长元音完成低端位置的高化链移之前。想必这倒是提示了T类声母由上古辅音序列向中古单辅音转变的完成时间。新规则介入音变大时代的时间不够早,力量不够强,与高化规则争夺具有相同条件的一批词,不少词也许是在新规则产生之前已经从ia扩散到了更高的音位,也许是后来挣脱新规则完成的扩散,入了鱼韵iɔ,不过也还有相当数量的词受到新规则的牵制,残留在了ia,和歌部来源的ia合流,麻三韵就此形成。麻三韵的形成再次印证了词汇扩散理论中重要的两点:规则相对时间关系的重要性,竞争性演变是残留的原因。

回到本小节开头提出的猜测:鱼部在链移中一定有特殊地位。现在答案清楚了,鱼部的特殊性在于,高化规则曾遭遇新规则的干扰,被竞争的对象正是长化后原鱼部短元音的那批词。高化规则控制力的削弱,导致后来首次长元音高化链移的渐趋末势,导致侯部虞韵和幽部尤韵因缺乏驱动力而未及参与高化,以及歌、鱼部到中古三等韵的部分合流。

3.2.2 虞韵的形成

由于新规则的干扰、竞争,鱼部短元音部分链移高化至iɔ之时,高化规则控制力削弱,高化趋势受到影响。这时,新的影响因素且在酝酿,后期介音i前移将带动鱼韵主元音前化,iɔ>iə(黄笑山1995:195);音变又在别处生长。

中古虞韵有两个上古来源,除侯部短元音外,还有鱼部短元音,前者是全音类条件(WKT),后者限于唇音以及来自上古圆唇的喉、软腭音(W)。如前述,来自侯部的虞韵在链移中中规中矩,全部按部就班变成io。来自鱼部的虞韵不一样,鱼部短元音对应中古K、T类声母语音条件的都变到iɔ,只有W类声母读入了更高舌位的虞韵io。这一音类发展的不协同现象原因就在于W类声母自古以来的合口成分。受合口成分影响,后接元音会趋向于更高舌位更强圆唇度的发音状态,所以《切韵》的局面是鱼部W类脱离K、T类,汇入虞韵。

现在有两种可能:一是链移过程中,合口成分很早就开始产生影响,一直拉动鱼部W类追赶侯部虞韵,并且不多时就赶上汇入了;一是鱼部W类的追赶未能及时,鱼部鱼韵wio>鱼部虞韵wio是《切韵》鱼iɔ∶虞io格局形成前不久的事。

我们倾向于后者。周祖谟(2007b)提到:“在魏晋宋一个时期内的作家一般都是鱼虞模三韵通用的,到齐梁以后,鱼韵即独成一部,而模虞两韵为一部,这与刘宋以前大不一样。”这说明齐梁以后鱼韵之于模、虞韵,界限并不模糊。

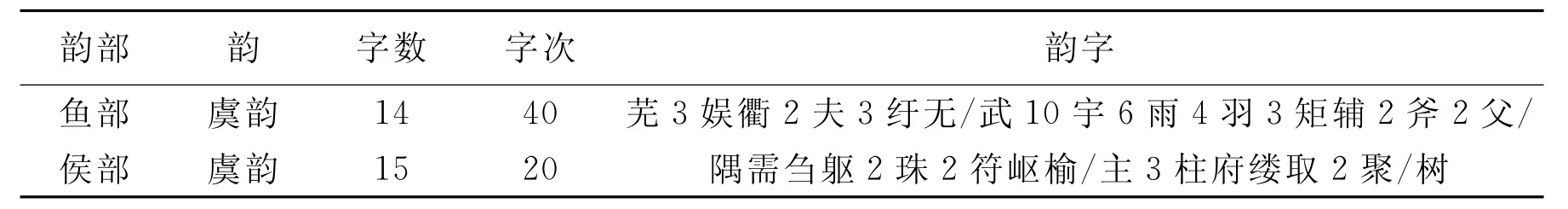

不过,于安澜(1989:453-459)辑录齐梁陈隋时期的押韵情况,鱼韵有虞韵字混入通押的现象,我们将之整理为下表3,参押多于1次的在汉字后注出数字。

表3 齐梁陈隋时期虞韵混入鱼韵通押的情况

表3鱼虞通押,看字数,来自鱼部的虞韵和来自侯部的虞韵与鱼韵通押的情况差不多(14∶15),但是看字次,来自鱼部的虞韵明显比来自侯部的虞韵更多地和鱼韵押韵(40∶20)。考虑到《切韵》中侯部虞韵的辖字比鱼部虞韵多得多(281字∶156字),而且侯部虞韵不少字是诗文中的常用字,我们推想,《切韵》归入虞韵的这部分鱼部字,在《切韵》之前的一段时期,音值应该和鱼韵而不是和虞韵更近,或者说当时鱼虞通押的韵例有相当一部分其实是鱼鱼自押,鱼部的这部分字可能正处于由鱼韵wiɔ转入虞韵wio的过程中。

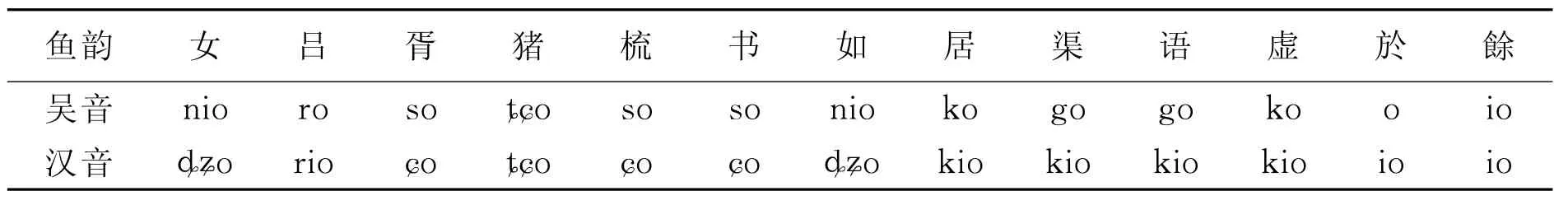

吴音大致在公元5、6世纪从南朝建康传入日本,反映齐梁陈时期的汉语南方标准音金陵雅音。汉音则在公元7、8世纪从长安、洛阳一带传入日本,可据为了解唐京雅音的音读面貌。表4、表5为鱼、虞韵吴音和汉音的情况(据高本汉1994:673-680),表4的字全部来自上古鱼部,表5的字以来自上古侯部为主,标“*”号的来自上古鱼部。

表4 鱼韵字的吴音和汉音

表5 虞韵字的吴音和汉音

吴音和汉音主体层的主元音,鱼韵都读o,虞韵都读u,分得比较清楚。值得注意的是,鱼部来源的虞韵,在吴音中尚和鱼韵拥有相同的主元音,如“夫敷父惧于”,而在汉音中已和鱼韵区别,转而和虞韵一致。鱼部虞韵字两个时期归韵的明显不同说明,我们之前认为,在较《切韵》稍早时期,鱼部W类才脱离鱼韵进入虞韵,推测应是稳妥的。

合口成分对鱼韵W类iɔ(>虞韵W类)主元音的同化作用,从发音方法上看是舌位抬升、圆唇度增加,在音变中很常见,该规则与正在进行(implementation)的高化规则方向一致,故而两相合力,没有滞留,《切韵》音系中鱼韵没有唇音字而虞韵有,是上述规则合并作用产生结果的最直观的音系表现。

3.2.3 麻二韵的形成

麻二韵来自上古Cr-型辅音的歌、鱼部长元音。⑨部分麻二韵字上古在支、歌2部,这一现象不产生于自然音变,而是南北朝时期因语言接触,南地口语音混读麻二、佳韵的结果(潘悟云1995;郑伟2015)。这一现象涉字不占多数,不影响对麻二韵主流来源的音变解释。由于后垫成分r的影响,无论是先期占据a位置的鱼部,还是后期到达a的歌部,后来都会趋于央化。《切韵》音系分立a、ɑ两个音位,以a为主元音的主要是二等韵:衔、删、夬、肴、庚、麻,a与一等韵主元音ɑ构成“一等洪大、二等次大”的听感对立。所谓“次大”用现代语音学的发音方法来解释,即开口度虽然大,但不是最大。开口度的缩小会伴随舌位的上升。《切韵》a只是音位的记法,实际音值是舌位比a稍高的æ(郑张尚芳2003:73;黄笑山2006;潘悟云和张洪明2013),这就是央化的结果。

3.2.4 肴韵的形成和豪肴侯韵先后前显高位裂化

后高元音前显高位裂化,通常的路径是单元音先变为复元音,然后主元音舌位不断降低,如u>əu>əu>au。幽部长元音走的正是这条路,C[l]-、Cr-型辅音的长元音音节都会经历,不同在于元音复化后Cr-型辅音中的r会促使后接主元音央化,使最终形式不是极低极后的ɑ,所以中古豪韵读ɑu,而肴韵读rau。⑩韵主元音的实际音值为æ(郑张尚芳2003:73;黄笑山2006;潘悟云和张洪明2013)。这种对立在《切韵》之前已清晰形成,《广韵》豪肴“在魏晋宋一个时期内大多数的作家都是通用不分的,但到齐梁陈隋时期,豪韵为一部,肴韵为一部……分别较严,通用的情形极少”(周祖谟2007b:362)。

侯部C[l]-型辅音的长元音中古变为侯韵。按推链的依次顺序,侯部高化启动应比幽部早,但由于前有幽部阻滞,而且裂化的时机不巧,高化链移运动已趋末势,所以侯韵高化至裂化大致晚在《切韵》时期。黄笑山(1995:199-200)主张侯韵音u,根据的是侯韵字吴音借为u,汉音借为ou,汉越音、广州话、梅县话也都是复元音。潘悟云(2000:81-82)主张侯韵音əu,理由是隋以前梵汉对音尤韵对u,模韵对o,唐朝转为模韵对u,而与尤韵相配的一等韵侯韵元音应变化得更快一点,估计已经从u变成əu。u还是əu的分歧还存在于董同龢、李荣、Pulleyblank和陆志韦、王力、邵荣芬的拟音(摘自潘悟云2000:84,87)。材料确实有不能严密一致之处,将侯韵拟作əu的诸家有的宁可违背类型学上单元音u于元音系统的重要意义,想必是实在很难回避各种材料中侯韵的骑墙表现。我们认为,不妨这样认识,《切韵》时代,侯韵正经历u向əu的音变,呈扩散之态,内部不能一致,因此两种音读表现都会出现。

侯部Cr-型辅音的长元音中古变入肴韵,与来自幽部Cr-型辅音长元音的肴韵合流,在《切韵》中共同表现为rau。这一过程的完成应比侯韵裂化早得多。通检于安澜(1989)韵谱可知,魏晋宋时期侯韵除主要和鱼虞模押韵外,还会偶尔参与豪宵萧的押韵,齐梁陈隋时期,侯韵只和尤幽押韵,肴韵也只和豪宵押。这些现象说明两点:1)魏晋宋时期,侯韵是单元音,至齐梁陈隋时期,有高化的趋向,但与肴韵已差异明显;2)齐梁陈隋时期,肴韵复元音化全部完成,所以侯部肴韵必是没有落下幽部肴韵太多,匆匆赶上,早早完成合流。

侯部肴韵与侯部侯韵表现出不平衡的发展速度,介音r是很重要的促因。前述r具有[+降音性]特征,这是音系学上区别特征的解释,如果进一步讲,就声学—感知层面论,在频谱图上降音表现为一组甚至全部的共振峰下降(Ohala 1985)。而元音o向元音u的推进表现为第一共振峰和第二共振峰都降低,后高区域的不圆唇元音向前低不圆唇元音a(æ)的推进则尤其表现为第二共振峰的降低(参图王理嘉1999:37)。

也就是说受r介音的同化影响,处于后高舌位高化音变链上的后接元音很容易加速音变。链移早期,侯部肴韵ro尚是单元音,介音r促使o增速高化为u,并初裂,之后r介音持续影响,主元音持续低化、央化,在此系列过程中,侯部肴韵和幽部肴韵很快合流。另外,就音变规律论,元音在前显高位裂化过程中会有显化要求,前响复元音的韵核趋向低化(朱晓农2004)。所以,合流的后期,显化和央化作用叠加,侯部肴韵和幽部肴韵共同发展为rau,会较侯韵音变迅速得多。

侯、幽部长元音完成前显高位裂化的先后顺序当是豪韵最早,肴韵次之,侯韵最后。

4 余论

汉语历史语言研究一直有注重文献研究的优良传统,前贤的工作厥功甚伟,积累了很多宝贵的研究成果。薪火传承推展至今,我们越来越感兴趣于如何揭开文字的面纱,正确解读历史文献,还原汉语共时系统和历时系统的语言真实。汉语固然有其个性,不过在普通语言学的背景下,对历史文献语言研究的上述愿望相信是可以实现的。

中古音研究是汉语音史研究的津梁,之前的研究多关注《切韵》系韵书,及同期语音材料或后期语音发展与之的关系,于前中古期语音及上古音如何演变为《切韵》语音等问题,讨论相对较少。王力(1936)、于安澜(1936)、罗常培和周祖谟(1958)等先生先后有著述,利用诗文材料研究前中古期韵部的分合及演变,从类的角度对其动态关系进行梳理,为中古音研究勾勒语音发展的前期脉络。不过,由于诗文材料繁多、押韵习惯差异、方言语音殊别等原因,有些结论似乎不算合若符契,而且,由于对“类”的表达受制于文字的限制,这一时期韵的语音面貌和演变情况,观之难免有隔靴搔痒之感,音变的语音实质未能了然,音变机制未及阐述,似也总有未得要领之憾,总之,不能算洞明。

前中古期正值民族大融合时期,音变大时代应运而生,事实上,音韵格局大变动自有其大法度。本文考察上古歌鱼侯幽部到中古歌麻模鱼虞侯豪肴尤幽韵的演变情况,发现这一时期的汉语元音音变不过是汉藏语乃至人类语言普遍音变规律的再次上演,合理而简洁。