非公医疗承压

2020-07-23曹凯

文/本刊记者 曹凯

尽管当下进入复工期,但分区分批复工的总体策略,以及全社会就医信心的低迷,持续给非公医疗行业输送经济运行压力。

1月24日,除夕,武汉封城,湖北封省,新冠肺炎疫情告急。次日,大年初一,庚子新年第一天,疫情防控全面升级,全国医疗机构迅速行动起来,从正常节假日状态立即过渡到抗疫状态。

突如其来的疫情,大规模的封城、居家、限行,不仅冲击着经济社会运行正常秩序,也给全国医疗机构正常运营带来挑战。在国内医疗服务体系中,相对弱势的非公医疗板块遭受的疫情冲击显而易见。

1月底开始,国内各地非公诊所、门诊部按照政府要求几乎全面歇业。2月以后,大量非公医院也按照要求暂停营业。大规模停诊,导致非公医疗机构收入直线下跌。

不过,就在全民抗疫局面中,一些不合时宜的流言,攻击非公医疗在疫情紧张之时“逃跑了”。公私之别,在国内分外敏感。无端的纷争在疫情危局时再起,让从业多年的投资人、管理者平白多添了一分焦虑。

2月中下旬到3月初,在全力抗疫的同时,医疗机构按照政府要求分区分批恢复医疗服务。疫情高峰已过,医疗行业将会迎来回暖,但是冲击仍在持续释放。

“按照现在医院恢复的数据来看,只要疫情不出现反复,医疗服务量在6月份应该能恢复到年前水平。”和睦家医疗董事长李碧菁指出。

大部分非公医疗机构管理者也如此希望,在五六月份恢复到年前的运营水平,进一步稳住局面。

对于非公医疗的投资人、管理者、员工来说,2020年不会是轻松的一年。

非公医疗虽然不能前往湖北支援,但一直在通过其他方式支持。

大规模停诊冲击

按照国务院原本的放假安排,2020年春节公共假期原本应该在1月30日结束,全国医疗机构随即恢复运营。每年春节公共假期复工复诊后,大大小小医院按惯例都会迎来一波就医小高峰。这是很多非公医疗投资者、管理者很看重的一个特殊时段。

2019年下半年,王某参股的一家风湿病医院在四川成都开业,也顺利拿到医保定点资质。医院的医疗用房六七千平方米,4个病区200多张床位,员工在150人左右。作为一家新近开业医院,管理层也格外看重年后复诊就医小高峰:年前医院已经大笔投入,做了一轮大规模营销,希望年后吸引一部分患者就医;叠加上新年复工后的患者就医高峰,医院运营状况在新的一年会日渐转好。按照年前制定的新年运营规划,医院管理层原本希望,2020年中期医院收入能够覆盖基本运营成本;2020年底则实现略有结余。

不过,疫情突如其来,这些目标的完成率大概要推迟了,医院正式复工复诊时间也待定了。在政府还没有明确政策出台前,医院管理层大年初一就行动了起来,紧急布置进行一些改造,打算建立发热门诊和预检分诊点,希望为年后复工提早先做一些准备。

在2月初的时候,医院也曾一度短暂小规模复工。不过,新冠肺炎疫情紧急,政府迅速拿出了比非典时期更严格的抗疫举措。跟全国很多地方一样,在2月初,成都市卫生健康部门要求诊所、门诊部停诊,包括口腔、医美等专科服务也大面积停诊;2月10日前后,大部分非公医院也按要求停诊,尤其是一些专科医院。

全国大部分地区的情况,跟成都相差不大,甚至连政策调整的节奏也差不多。

在原定的公共假期结束前,中央政府进一步宣布将春节假期延长到2月10日,同时建议居民居家隔离。即使在春节假期最终结束后,封城继续,城市公共交通停运,村镇设卡堵截。很多原本想去看病的患者,因为疫情暂时不敢去医院,服务量开始下降。

几乎在同时,地方卫生健康委则拿出更严格的监管政策,首先要求个体门诊、非公门诊部等基层医疗机构暂停营业,尤其是涉及口腔、医美、眼科、健康体检机构。

比如,合肥市规定,所有个体诊所、门诊部、村卫生室、社区卫生服务站“一律暂停营业”。上述医疗机构的医务人员也由当地防疫指挥部统一调配,随时充实集中隔离医学观察场所、社区防疫等医疗保障队伍。

2014年以来,张强医生集团在国内至少9个城市通过自建、合作建立起外科手术诊所网络。临近春节假期,医生集团原本暂停接待手术患者,在家休假。疫情暴发之后,医生集团陆续收到不同地区监管部门暂停营业的通知;直到3月上中旬以后,才陆续收到恢复运营许可。

近年来,诊所、门诊部是国内基层医疗服务体系中成长最迅速的一个板块,2019年底机构数量达到25万家左右,分布在城市、乡镇社区,而且大部分都属于非公立性质。1月底到2月初,这些诊所、门诊部纷纷按照防疫要求暂时歇业,一停就是数月。

一些地区,监管政策收得更紧,直接把暂停营业范围扩大到全部非公医院。比如,安徽一些区县要求民营医院停止门诊业务,现有住院病人实行封闭管理救治,仅可以保留急诊服务。山西一些区县地方政府则要求,民营医院暂停营业,住院患者则全部转诊到公立医院。

在政策略松的地区,部分二级以上综合性非公医院,原本可以在疫情期间提供更多服务,满足更多患者需求。不过,在疫情防控最吃劲的时候,国内防疫物资严重紧张,地方政府要求所有医院的防疫物资统一使用。在抗疫优先的情况下,一些非公医院的防护物资实际上被征用。当时,原本便宜的普通医用口罩,进货价一度上涨到五元甚至更高,其他医用防护设备价格也水涨船高,而且供应还特别紧张。防护物资被征用以后,医院再去补货也是困难重重。物资紧缺进一步限制非公医院的服务提供。

在这样的情况,一部分二级以上的综合性民营医院,仅能提供最基本的门诊和必需的急诊服务;以及一些不能停止的医疗服务,比如血液透析服务。南京一家非公三级医院管理者告知《中国医院院长》,防护物资不足,仅能支撑急诊和少量全科门诊,以及发热门诊,手术和住院服务不得不停滞下来。

即使在一线城市深圳,当地卫监部门指出,2月10日前后“大多数社会办医院”暂停门急诊服务。当地的深圳华侨医院、深圳恒生医院被卫生健康部门列为定点发热门诊医院,疫情期间能够正常接诊。社会办医只有深圳华侨医院和深圳恒生医院被市卫生健康委列为定点发热门诊医院。

1 新冠肺炎疫情期间,大量医疗机构开通互联网医疗,为患者提供咨询和复诊服务。

复工逐步向前推进

随着大规模居家隔离的持续,大量非新冠肺炎患者就医有可能被耽误。国家卫生健康委已经在2月17日和27日两次发文要求逐步恢复医疗秩序。

在医疗机构复工复诊上,地方政府总体上分区分批放开的策略。一方面,不同地区疫情风险等级不同,调整步调自然不同。风险等级较高地区,医疗机构复工就会适当放缓。另一方面,不同专科的情况不同,分批分次放开复诊。

为了减少“聚集性疫情,降低感染风险,保护医患”,地方主管部门针对不同专科情况,都拿出疫情期间医疗活动的指引性方案,下发给医疗机构,指导医疗机构复工。

2月底,成都上述风湿病专科医院收到当地政府的指导方案和复工通知,不仅要按照指引方案进行院内感控改造,还要对复工的员工进行相关培训。而且,医院还要把第一批复工人员的名单和个人情况等信息提交给监管部门。这也是各地复工采取的标准流程,主管部门一度还要求复工医疗机构通过现场审核或者临时抽查。

通过一系列审核之后,医院“3月1日第一批复工,主要是春节期间留守的医护人员和后勤人员;3月6日则是第2批复工,主要是成都及周边的员工;3月中旬则是第3批,即部分邻近省区市医生返岗”。

到了3月中旬的时候,医院150多名员工的大部分已经返回成都。不过,医院同期复工员工仅有60人左右,剩下的员工等待医院安排,分批分次到岗上班。

“医院每天安排3位医生出门诊,覆盖到三个主要亚专科”,最大限度满足患者的就医需求。“节前,医院每天安排五六位医生出诊;有些时候,医院会邀请外院专家来出门诊,出诊医生最多可以到8人”。由于监管部门对于复诊有一些指导,医院排班完全恢复到年前,需要一段时间。

作为一家新开业医院,“每天初诊新患者15人左右,算上一些复诊患者,每天的门诊量有20多人”,已经接近“节前70%的水平”。3月中旬的时候,那些开业多年、有一定市场积淀的同等规模的医院,门诊量大概“恢复到了节前50%左右的水平”。

这三批复工,主要还是门诊,手术、住院一直到3月20日左右才恢复。按照复工要求,手术患者入院前要先行隔离14天;原本两人间三人间病房,目前只能收治1位患者,要求更高。同时,手术、住院患者在院内感控要求也更高,监管部门也有一定的技术要求。监管部门和医院管理层都比较谨慎。

到了4月初,“四川省内其他地市转诊来的住院患者,不断增加。不过,医院重症患者转诊到成都市内合作三甲医院,暂时还没有恢复”。这家医院在开业时,就跟成都市内两家三甲公立医院签订了转诊协议,为一些重症患者和特殊患者提供更多的就医便利。比如,一部分并发症较多专科患者,暂时没有治疗能力;以及一部分来院后最终确诊并非风湿病的疑难患者,医院将会为他们联系转诊。

按照现在恢复的情况来看,“6月份恢复到年前水平是可以的”。同时,王某也强调,“我们医院2019年底才正式开业医院,患者基数相对较低,节前也有一波营销推广,因此医疗秩序恢复相对要快一些,而且恢复之后将会迎来就诊量的增长”。因此,这家医院复工情况看起来要比一些同级同类医院更为乐观一些。

医院的分批复工策略,除了满足监管政策的要求,其实还有一个关键性的因素。当下,全社会对病毒的恐惧还没有消除,患者就医信心尚未完全恢复。除了危急重症患者,很多人依然不敢前往医院就医,有病也宁愿忍着。在这样的情况下,为了控制各种运营成本,医院管理者的复工安排,也要根据患者就诊情况来确定。

2 疫情期间,能够正常提供服务的非公医院往往都是具有一定口碑和规模的品牌。

就医信心持续低迷

1月底恰逢公共假期,国内医疗机构大部分因为休假,就处于半停诊、停诊状态。新冠肺炎疫情暴发,大量小型诊所和医院按照抗疫要求,只能维持停诊、半停诊状态。尽管当下进入复工期,但分区分批复工的总体策略,以及全社会就医信心的低迷,持续给全行业输送着经济运行压力。

国家卫生健康委2020年4月公布的一些最新数据,显示出疫情对整个医疗行业的巨大冲击(见表1)。疫情最紧张的2020年2月,全国医疗卫生机构诊疗人次2.5亿,跟2019年2月相比下降38.2%;跟疫情暴发前的2020年1月相比则下降45.7%。

特别值得注意的是,整个2020年2月,全国两万多家非公医院诊疗人次为0.2亿,跟2019年2月相比下降45.0%;跟2020年1月相比则下降48.1%。

在出院患者数量上,全国非公医院为143.5万人次,跟2019年2月相比下降35.8%,冲击也比较大。

疫情对非公医疗机构的实际影响只会更大,因为这一统计还不包括湖北地区的数据,也没有计算大规模停诊的诊所、门诊部的业务量。

表1 2020年2月全国医疗机构服务人数

全国医疗机构在三四月复工之后,患者就诊量势必会止跌回升。不过,医疗机构在数月内仍将以不饱和状态运转,回升幅度势必是渐进的。而且,部分地区如果出现疫情反弹,也会影响到部分医疗机构复工复诊的进度。

因此,一批非公医疗投资者和从业者倾向认为,新冠肺炎疫情对于非公医疗的冲击,可能要大于2003年的“非典”。

2003年前后,国内非公医疗板块主体是四五千家中小型医院,以及十多万家私营诊所和门诊部。当时,国内营利性医疗机构床位11万张左右,在全国床位中占比为3%;服务量也约占全国的3%。当年,北京、上海、广州等一线城市,非公医疗机构遭遇的“非典”疫情冲击可能略大。在全国层面上,国家卫生健康部门公布的数字显示,营利性医疗机构全年接诊0.56亿人次,比上一年依然略有增长;营利性医疗机构手术人次150万,比上一年小幅增加25万人次,只是增长幅度赶不上正常年份。

李碧菁也指出,非典时期,即使部分外籍人士离开北京,医院一边防疫,一边接诊患者,疫情期间患者并没有出现大幅减少。“整个2003年,北京和睦家医院服务量全年增长15%”。这个增长幅度跟正常年份相比,确实偏低。不过,“医院2003年第四季度的服务量,同比增长27%”,医院运营基本上回到了正常轨道。

经过一二十年发展,国内非公医疗数量和规模远远大于非典时期,遭受的损失也更大。而且,国内非公医院数量尽管超过2万家,大部分都属于未定级医院和一级医院,规模在两三百张床位以下,抗风险能力有限。

正如国家卫生健康部门公布的2020年2月的数据,未定级医院的诊疗人次和手术量下降幅度最大,明显高于二级和三级医院,也高于全行业平均水平。这类医院基本上都是非公医院。

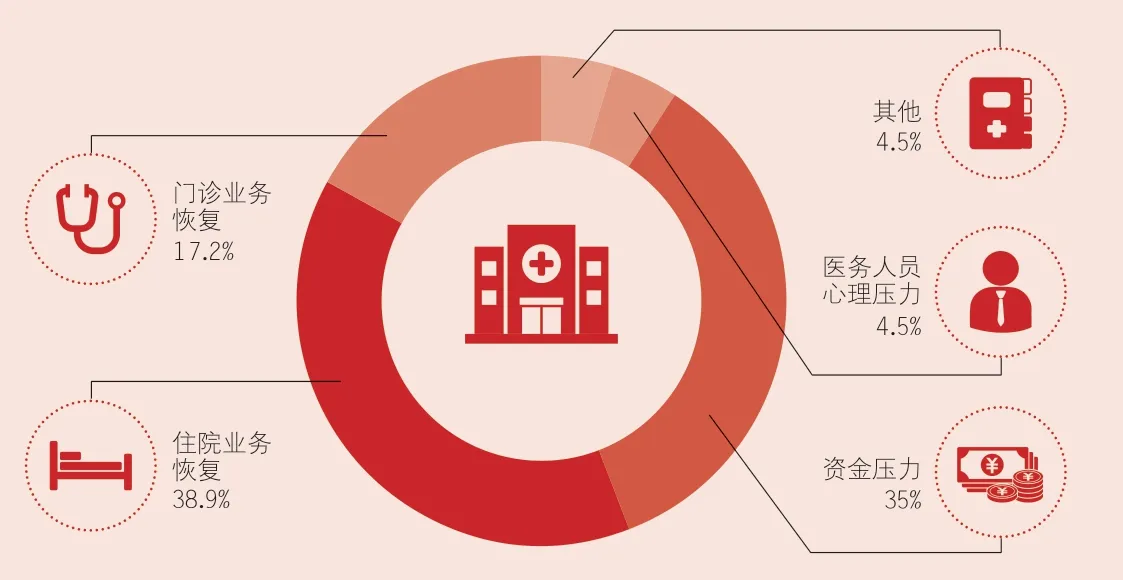

疫情冲击下,“业务恢复”和“资金压力”,是医院面临的两大关键难题。2020年3月中旬,广州艾力彼发布的一项面向316家医院的调查,最后得出了上述结果。面对“未来半年至一年最大的压力”的调查追问,将近39%的医院选择住院业务的恢复;将近35%的医院选择资金压力。

在营收压力之下,非公医院的管理层不得不跟员工商量,目前确实只能支付基本工资,但是社保个人缴费部分暂时由医院承担。目前,这一策略已经被很多非公医院实施,以暂时应对财务压力。

医院危机应对

新冠肺炎疫情冲击下,国内所有医疗机构都在承压。不过,国内非公诊所和非公医院,大部分都投资规模小、自赁场地、完全自负盈亏,承受风险能力与公立机构不可同日而语。

普瑞眼科在国内有18家连锁医院,由于各地复工政策不同,直到3月上旬尚有部分医院未复工。普瑞眼科医院集团联合创始人叶朝红指出,整个集团2020年2月的收入,只有2019年同期的1/6;3月下旬,才恢复到去年同期的60%,形势相当严峻。

前述成都市的非公风湿病专科医院尽管确定为二级,床位规模在200张左右,员工150多人,属于一家典型的非公医院。医院场地也是租赁的,而且并非租赁自国有物业,大概业主不会给予减免租金的优待。而且,租金早在2019年开业时已经支付出去了。抛开人力成本,“医院每天折算的基础运营成本就是5万元”。

在当前的情况下,大部分民营医疗机构管理者估计,6月份才能恢复到疫情前。现金流压力依然持续。

面对新冠肺炎疫情,大部分医院调整了2020年的运营目标和发展规划。很多医院年前确定的2020年财务计划和发展规划,估计都要推迟完成。一些原定并购、扩张项目暂时停止,希望能够减少运营压力。

中国医院协会民营医院分会常务副会长赵淳也指出,医疗机构现金流管理变得非常关键,“要有充足的现金流”,并且强调“活下去,才能有后劲”。

在这样的时机,深圳市非公立医疗机构行业协会会长、深圳华侨医院董事长廖志仁指出,非公医疗机构要“重视管理,开源节流,控制成本,才能让自己的医疗机构立于不败之地”。

廖志仁还强调,医院需要进一步下沉到社区,通过医院自建的社康中心与周边居民、企业建立密切的医疗服务合作关系。“医院要在自己服务半径内,赢得政府和群众的信赖、信任”。

就在疫情最紧张的2月,政府要求医院扩大网络预约管理,有些地方甚至要求医院非急诊全预约服务。互联网医疗的政策在疫情期间有了松动,地方卫生健康主管部门率先允许公立医院医生在网上问诊和开药,再将药物快递配送给患者。而且,医保部门也将互联网医疗服务部分项目纳入医保支付范围。

非公医院也在跟进,为疫情期间不敢出门就医的患者,提供公益性免费网络医疗咨询服务。“如果原本就是医院的复诊患者,医院也会为他们配送药品”。而且,很多非公医院在复工后,也向主管部门申请,要求开通互联网医疗服务。

当然,作为一种消极应对策略,不排除一些投资者会主动选择退出市场。在医疗机构复工期,一些非公诊所、医院转让的信息逐渐释放出来。一直以来,非公医疗机构的并购甚至淘汰原本就很活跃,也是投资者规避风险的一种策略。

过去数年间,政府监管政策趋紧,非公医疗市场竞争日益激烈,国企医院改制热潮已过,确实存在部分投资者退场的现象。2019年,卫生健康部门在全国推开整治医疗乱象行动,同时强化机构准入、医师执业管理,确实将一些医美投资者挤出市场。

突如其来的新冠肺炎疫情,或将加速部分投资者退出。张强医生也指出,疫情一旦影响到经济成长和个人收入,消费者难免会压缩一部分消费性医疗需求。这无疑会影响一部分消费性医疗服务的成长。

图1 医院未来半年至一年内面临的最大压力情况调查

新冠肺炎疫情逐渐趋于稳定,非公医院管理者努力将医院运行带入正轨的同时,也对疫情应对、自身发展进行了反思。

筹谋疫后变革

新冠肺炎疫情逐渐趋于稳定,非公医院管理者在努力将医院运行带入正轨的同时,也对疫情应对、自身发展进行了反思。

“非典”时期,国内大部分医院一边抗疫,一边正常接诊,患者就医信心恢复也更快。而这一次的新冠肺炎疫情,病毒传播能力更强,疫情持续时间长,政府政策也相对缩得更紧,对医疗行业冲击自然也更大。

不过,时过境迁之后,一些业内管理者提醒,面对疫情,如果医院防护设备充足、技术保障条件也具备的话,监管部门还是应该给予医疗机构更大的自主空间,让更多医院开放发热门诊,也能最大限度保障更多患者的就医需求。

而且,一些具备实力的非公医院,在条件允许的情况下,也是可以在抗疫中发挥更大的功能的,尤其是在服务非新冠肺炎患者上。李碧菁指出,“从北京的经验来说,新冠肺炎疫情期间患者需求依然很大”;一些非新冠肺炎的危重患者,在其他医院的诊疗流程中断之后,不得不转诊到和睦家就医。

1 尽管国内疫情基本已经控制住,但是医院正常就医秩序恢复还需要一段时间。

2 和睦家医院的医生通过网络给患者提供咨询和复诊服务。

在武汉抗疫形势最紧张之时,医疗资源挤兑现象,再次凸显分级诊疗建设的紧迫性。国内大量非公医疗机构,包括大量诊所、门诊部、未定级和一二级医院,扎根社区,服务基层患者,已经在承担着初诊分诊的职能。在分级诊疗体系建设被全社会关注之时,这些初诊分诊机构停诊,难免略显尴尬,自然也是疫后补短板的关键之处。

与国内疫情期间相对谨慎的监管政策相比,一位在德国独立经营口腔诊所的华人医生介绍,德国监管部门态度明确,不允许公私诊所、医院在疫情期间停诊,必须保障患者就医。当然,为了防疫需要,监管部门也赋予诊所一定的自主权,预约患者有义务提前告知个人情况;同时,医生可以拒绝发热患者预约就医,同时也要为他们联系收治医院。

疫情冲击总会过去,与经济损失和财务压力相比,非公医疗投资者和管理者更忧心的是社会舆论疫情期间“公私争论”再起。

一直以来,非公医疗机构自负盈亏,在激烈市场竞争对于并购、淘汰的压力也习以为常。与后疫情时代医院运营压力相比,很多投资人和管理者反而更担忧对于非公医疗的“不公正评价”。

当下,政府定调和医疗行业格局现实,都是“公立为主体,非公为补充”,无端的“公私争论”毫无必要。多位投资人和管理者强调,“非公医疗也没有逃跑”,非公医疗机构也有医务人员在湖北抗疫一线;停诊的非公医疗机构,大量医护人员参与到本地社区抗疫中。而且,服从抗疫大局的需要,一些非公医疗机构在自身物资紧缺之际,还是将大量防护物资捐赠出来。

“医务人员都是白衣天使,都在抗疫中为社会服务,不论他们在非公医院上班,还是在公立医院工作。对于非公医疗,全社会应该以客观态度来看待,尤其不应该借助疫情来误导大众。”廖志仁指出。

大疫之年恰逢全面实现小康之年,“十四五”规划之年,医改肯定会有一些新动向。温州康宁医院院长管伟立指出,非公医疗同行一定要关注本地政府的“十四五”规划制定,在征求意见时要积极向政府反馈;政府规划是本地医疗卫生健康事业全面规划,并非公立医院发展规划;在政策允许的范围内,争取政府为非公医疗发展保留足够空间。