基于Cite SpaceⅤ的我国民族传统体育研究计量学分析(1998-2017)

2020-07-21唐元超蒋东升

唐元超,蒋东升

(1.南宁师范大学 体育健康学院,广西 南宁 530299;2.广西民族大学 体育与健康科学学院,广西 南宁 530006)

自上个世纪90年代,国内掀起“文化热潮”,愈来愈多的学者开始投入到传统文化研究中,体育界也不例外.在20余年轰轰烈烈的探索中,我国民族传统体育领域积累了丰富的成果.民族传统体育是民族文化的特殊组成形态,是蕴含民族群众特有文化观念、精神信仰、价值意识和思维方式的文明见证和文化载体.作为一种文化现象,民族传统体育长期依存于各族同胞的生产劳作、节庆活动、典礼仪式、历史文化中,是研究民族文化的“活化石”[1].习近平在党的十九大报告中指出:“民族传统文化是中华民族的根基,是精神的命脉,我们要始终坚持文化自信,从而不断推动民族传统文化的繁荣与发展”.在现阶段以文化自信为宗旨的国家民族文化建设中,作为各民族文化符号与象征的中华民族传统体育,其发展问题不容忽视.基于此,本文以中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库1998-2017年收录的“民族传统体育”文章为主要依据,运用Cite SpaceⅤ软件,对相关资料文本进行计量统计和图谱绘制,旨在理清近20年来我国民族传统体育研究的进展动态,把握其研究热点,审视我国民族传统体育的研究前沿趋势,为其后续的研究和长远发展提出相应思考.

1 研究方法及数据处理

1.1 研究的方法

Cite Space是一款通过相关数据信息对某一学科领域进行科学计量、信息筛选的可视化图谱软件.该软件能够通过提取已有文献数据中的Author(作者)、Institution(机构)、Key word(关键词)等信息绘制“科学知识图谱”,进行信息提取,并对该领域的演进动态、热点内容、共现网络以及趋势导向进行展示.因此,本研究基于Cite SpaceⅤ软件,运用文献计量、可视化分析等方法,对1998-2017年我国民族传统体育领域的2747篇文献进行知识图谱绘制及可视化分析;同时采用SATI3.2,Excel2010等对我国民族传统体育文献数量、分布阶段、期刊来源等进行相应统计分析,全面审视我国近20年民族传统体育领域研究的进展动态、热点主题及前沿趋势.

1.2 数据来源与处理

该研究以中文社会科学引文索引(CSSCI)库为检索数据源,并采取主题=‘民俗体育’OR‘民间体育’OR‘民族体育’OR‘武术’的高级检索模式.文献数据采集时间跨度为1998-2017年(研究检索、下载时间为2018-07-01).得到主题文献共3 633篇,经二次筛选去除其中广告书评、新闻报道等,得到实际有效数据2 747篇(表1).

表1 研究数据的来源

将2747篇有效文献简单处理后,以Refworks格式导入Cite SpaceⅤ软件,设定Time Slicing(时间跨度)1998-2017.在Term Source(术语来源)中选择“Title(标题)”“Abstract(摘要)”“Author Keywords(作者关键词)”“Keywords Plus(增补关键词)”.其他各选项保留初始设置,然后根据相关要求,按需在Node Types(节点类型)中选择“Author(作者)”“Institution(机构)”“Keywords(关键词)”等内容,依次进行数据计量及相应图谱的绘制.

2 我国民族传统体育研究的进展动态

2.1 我国民族传统体育研究的发文量

文献数量的时序变化是权衡某一研究领域发展历程、进展动态、焦聚热点、前沿趋势的重要标识[2].从图1可以看出,1998-2017年我国民族传统体育领域发文总数趋上升态势;根据该领域发文数量及其变化情况,大致可将其分为三个阶段.

图1 1998-2017年我国民族传统体育研究文献分布情况

第一阶段(1998-2003年):“蜗牛爬行”的起始萌芽时期.这一时期依然处在先行试点和抢救濒危阶段,研究基础相对薄弱,研究进阶相对缓慢.而究其根本,离不开六十年代以后的“除四旧”“文革运动”,大量传统民间体育活动被标上“四旧”“迷信”标签,被列入禁止之列.即使八、九十年代“重见天日”,又迎来了我国竞技体育改革,一方面是处于抢救保护的初期,另一方面是现代竞技体育的冲击,民族传统体育发展相对缓慢.其次,国内民族传统体育学直到1997年才被正式纳入体育学下的二级学科,专业师资匮乏,学理基础相对薄弱,学术研究也势必受其影响.

第二阶段(2004-2007年):“婴儿学步”的进步探索时期.2004年相关研究的发文数量出现拐点,此后3年也依然保持了良好趋势,4年内发文总量已超上阶段1倍之多.2003年开始,世界各国掀起文化遗产保护热潮,国内也深受影响,积极展开了民族文化遗产保护工程,少数民族中众多文化底蕴深厚的体育项目被推向“舞台”.民族传统文化引起越来多人的关注,伴着“炙热”的文化浪潮,民族传统体育相关研究开始呈现出节点式的增长.

第三阶段(2008-2017年):“步履矫健”的快速发展时期.这一时期,无论是发文数量还是提升速率都处于高峰期,2011年发文量达到峰值280篇.一方面,2008年北京奥运会顺利结束,国内体育事业得到迅速提升的同时带动了民族传统体育的繁荣.另一方面,2011年“全民健身”的积极推进以及“非遗保护法”的出台,为民族传统体育的快速发展注入了强劲动力.越来越多的群众开始关注健康体育、民族体育非遗,进而大大提高了学界对于民族传统体育的研究热情.

2.2 我国民族传统体育研究的期刊来源分析

通常,于一个学术研究领域来说,对相关载文期刊进行分析可以洞悉该领域的核心期刊分布情况.通过对相关期刊载文数量进行统计得出,1998-2017年我国民族传统体育研究文献共发表在45本CSSCI来源期刊(包括拓展版)中,根据载文量排列出了关注度较高的10种期刊(表2).虽然10本期刊仅占总刊物数的22.22%,但发文数量却达到了2 533篇,占发文总量的92.21%,可见影响力之大;同时,根据文献刊载期刊的分布,可以清楚的看出该领域研究期刊十分集中,且已形成较为稳定的核心期刊群.从单本期刊数据来看,体育文化导刊共载文663篇,占比24%,排名第1位;虽然该期刊仅为CSSCI拓展版来源,却在民族传统体育研究中发挥了“中流砥柱”的作用.北京体育大学学报共载文375篇,占比13.65%,居第2位;成都体育学院载文266篇,排在第3位;武汉体育学院学报和体育学刊分别载文244篇和228篇,排在第4、5位,其余各刊载文数量均等于或低于195篇,巨大的载文数差侧面反映出了各期刊对于民族传统体育的关注度存在着一定差异.

表2 1998-2017年我国民族传统体育研究高产期刊

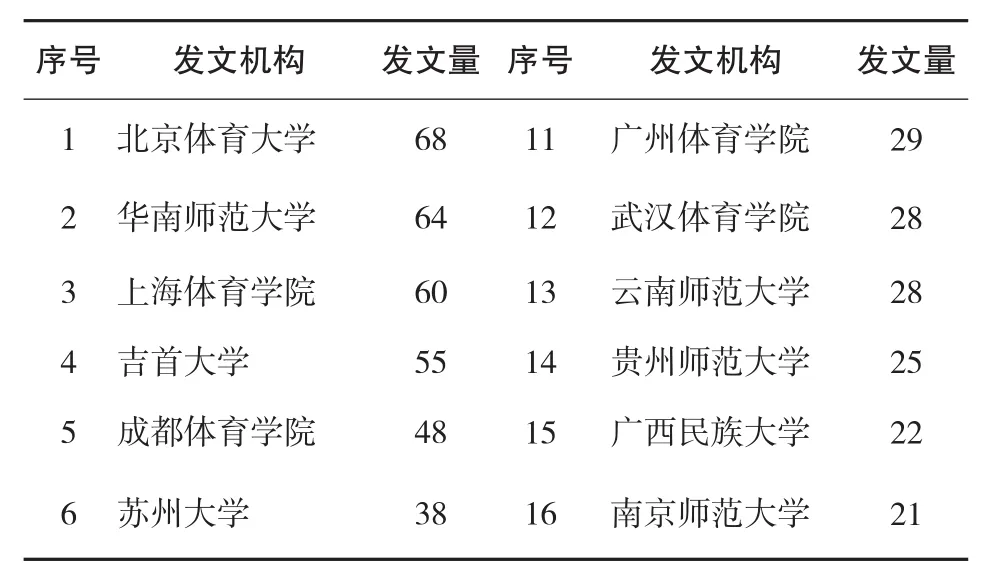

2.3 我国民族传统体育研究高产机构分析

发文机构是民族传统体育研究的中坚力量,能够在一定程度上展现出该研究领域的空间分布特征.根据统计,从1998年到2017年共有285家机构(包括二级机构)涉及过民族传统体育相关研究,发文达15篇(不含)以上的一级机构有20家(表3).其中,北京体育大学以68篇位居首位,华南师范大学达到64篇,上海体育学院以60篇居第三位,称得上是国内民族传统体育研究的三大“顶梁柱”.此外,吉首大学、成都体育学院发文量也均达到了45篇以上,分别位居第四、第五位.从整体分布情况来看,该领域的高产研究单位主要集中在北京、上海、广东、湖北等发达地区的体育院校,或湖北、湖南、四川、云南、广西等地少数民族体育资源丰富的地方的院校,而较为落后的西部地区中“高产大户”相对较为较少.

表3 1998-2017年我国民族传统体育发文机构

(续表3)

根据相关数据,本研究运用Cite SpaceⅤ可视化工具,构建出1998-2017年我国民族传统体育发文机构的共现图(图2),以期发现当前学界对该领域研究的机构合作状况.在共现图中,相关节点大小反应的单位发文数量的多少,而各个节点间的相互连线展现的则是各研究单位之间的合作联系情况.

图2 1998-2017我国民族传统体育研究机构共现图

从图2各机构的合作脉络中可以看出,北京体育大学、华南师范大学等发文量较高的机构,与其他机构之间的合作脉络是非常密切的;并且,在长期的发展过程中已形成了较大范围的机构合作研究群;而云南师范大学、广西民族大学等机构也形成了部分小范围的研究群,这与学校的自然区位特色和学校体育特色密切相关;此外,还有部分研究机构虽然发文量较高,但却是“孤军奋战”,未能与其他机构形成良好、稳定的合作脉络.综上来看,尽管当前我国已有诸多机构投身于民族传统体育研究之中,部分机构之间也已经形成了一定的合作脉络;但大多数机构仍然处于“薄弱”的游离状态,难以形成稳定且辐射面广泛的研究脉络群.今后,该领域的研究中各机构间仍需扩大相互之间的合作力度.

2.4 我国民族传统体育研究高产作者分析

通过对相关数据的处理发现,近20年该领域的发文学者共有312位;其中发文在10篇以上的有12位,共发文191篇;12位作者发文占总发文的7%.12位作者中,邱丕相、郑国华、虞重干3人均来自于上海体育学院,表明上海体育学院在民族传统体育领域具有一定优势与基础,并取得了较多的科研成果.从作者排名看,吉首大学白晋湘教授以26篇的发文量位居榜首,主要研究领域包括体育文化、体育经济、体育管理、非物质文化遗产等;胡小明教授发文20篇,居第2位,主要关注体育人类学、体育美学、民俗学等层面研究;西藏大学丁玲辉教授,排名第3位,研究领域包括民族学、文化学、区域民族体育等.可见,我国民族传统体育高产作者注重多学科的交叉和融合,善于运用其他学科理论进行相应的探索,这有利于我国民族传统体育的深入研究.

表4 1998-2017年我国民族传统体育研究高产作者

研究过程中,同一领域的学者难免会进行相应的合作,这也势必会形成一定的合作网络.学者间相互“牵线搭桥”,就形成了某一领域的整个脉络.通过学者间的合作脉络,能够清晰地掌握该领域中的重要学者及相应的合作关系.

图3 1998-2017年我国民族传统体育研究作者合作网络图

从图3作者合作网络可以看出,目前我国民族传统体育研究形成了若干个作者合作群,且每一合作群中往往有一位或多位核心人物;如以白晋湘、万义、龙佩林、陈永辉为主要成员的湘西、武陵山片区研究合作群,该群体成果丰硕,在发文总量上占据了较高优势;而以胡小明、杨海晨等为核心的合作群人员队伍十分庞大,合作人数上优势显著;孙庆彬、周家金、朱波泳、高会军四人小团体则始终居于较为稳定的状态;此外,还有张志新、张露露、曾玉华等多个由2-3人组成的小规模团队.综合来看,在核心人物的主导下,我国民族传统体育领域虽已形成部分作者合作群;但整体合作态势并不明朗,且合作群体间连线较为分散.说明该领域学者合作意识有待提高,这也一定程度限制了该领域理论体系的发展规模.

3 我国民族传统体育研究的热点透析

在某一科学领域的研究进程中,人们通常将阶段时间内出现频次较高、关注程度较大的焦点问题称为研究热点.而关键词作为内容的高度提炼,通常能够很好地反映出该领域的热点问题.

在软件中导入2 747篇样本文献数据,选择节点“Keywords(关键词)”,设置 Top N值为50,Threshold(阈值)、Front size(字体大小)、Node size(节点大小)分别为16、6、35,其他数据保持默认,运行结束后,去除“民族体育”“民间体育”“民俗体育”“武术”等主题关键词,得出研究的高频关键词、热点分布图(表5、图4).

表51998 -2017年我国民族传统体育研究高频关键词

图4 1998-2017年我国民族传统体育研究热点分布图

3.1 基于“现状-困惑-策略”范式的民族传统体育传承与保护研究

文化是流动的,作为文化现象的民族传统体育也是处于动态发展的[3].从热点分布图(图4)及高频关键词(表5)中可以看出,“文化生态”“全球化”“城镇化”“变迁”“发展与传承”“传播策略”等关键词占据了绝对优势,体现出了在当前文化全球化、文化生态改变等大背景下,学界对于民族传统体育传承与保护保持着较高的关注度.诸多学者主要从外部影响因素和内部影响因素两个层面对我国民族传统的生存、发展现状进行探究,对其存在的困惑进行推理、演绎,从而提出行之有效的发展策略.其中内部影响因素中的热点主要集中在传承团队、文化自觉、文化认同等方面,如汪全先等(2015)认为传承队伍后继乏力,自我文化认同危机是当前民族传统体育发展中的主要困境之一,应及时赋予文化内涵,加强文化自觉建设[4];白晋湘等(2017)认为,人是民族体育保护研究的“中心”,应从中心上入手,给予文化人文关怀与动态上的保护[5].外部影响因素中热点则包括社会变迁、文化生态、经济发展、国家政策等方面,如全球化语境下的文化失语与失范[6],新型城镇化下传承危机与困惑[7],经济手段与政策工具对民族体育发展的影响等[8],这都从不同的视角为我国民族传统体育的发展进路提供了相应的参考.

3.2 国家语境与历史维度下我国民族传统体育的文化内涵与价值诠释

民族传统体育的最大魅力并不是其作为身体运动、仪式活动的特殊过程,而在于其本身所蕴含文化底蕴和社会价值[9].从表5中可看出,关于“文化”的热词出现频次高达466次,足以见得,学界对于该文化层面研究的密切关注.根据层次理论,民族传统体育的文化内涵与价值大致可分为物质、行为、制度、精神、等四个层次,这四个层面也给予了该文化最全面的阐释[10].物质文化研究热点主要集中在器材道具、活动空间、图腾象征物等方面,其中活动空间又涉及自然空间、社会空间、人文空间等.行为层面在行为举止、宗教仪式、民族习俗等维度备受学界关注;学者普遍认为行为要素是文化动态性的最佳诠释,也是民族传统体育肢体行径的直观表达,体现着其所特有的健身和娱乐价值.基于2011年《非遗保护法》出台,2006-2017年国内已完成5批国家级非遗保护名录工作,对于制度文化层面的研究主要集中于非遗社会组织、条例规范、评估完善等几部分,当然民族传统体育在社会组织中的作用、在村规民约中的影响等无形价值也给予了较高的关注.精神文化的研究主要焦注于民族宗教信仰、精神观念、价值观念、心理素质等方面,同时对于以“民族凝聚力”和“文化认同”为主线的文化价值功能也进行了一定的探讨.综合来看,无论是在民族传统体育文化内涵层面,还是在其价值功能方面学界均下足了功夫,取得了一定的成果,并始终保持着较高的热情;这种遵从“文化主体”历史思维与特殊国家语境的思考,一定程度上拓展了我国民族传统体育文化研究的学术视野.

3.3 多学科交叉融合视角下我国民族传统体育的理论与实践探索

随着民族传统体育研究的不断深入,人们不再仅仅执着于简单的身体运动过程及功能分析,开始逐步放眼于多维度、新视野下的理论与实践探索.一种自上而下的整体化、跨学科的民族传统体育理论与实践研究范式,逐渐成为广大学者的共识.从图4热点图谱及表5高频关键词可以看出,体育史、体育人类学、民族学、文化生态、体育管理等多元学科交叉词汇占据了很高比例.尤其是来人类学、民族学等学科的引入,为我国民族传统体育带来了又一次深层次、多元化的探索热潮.如涂传飞等对历史人类学视野下村落舞龙活动的研究,认为民俗体育是一种社会在生产机制,对当地和谐社会的构建发挥了积极的作用.进而提出,应突显民俗体育在少数民族村落及社会主义新农村建设中的特殊价值,为民族地区和谐及现代民俗体育保护提供“新方案”[11].谭红春基于文化人类学理论与实践方法,对体育中原始“暴力象征”进行了深度剖析,提出“暴力本体”源于一种原型文化阐释,是基于社会中人的一种心理平衡的潜意识行为[12].谭广鑫等人借助民族志田野调查、深描理论,对侗族“抬官人”活动进行了深层剖析;认为该活动是傩文化下宗教性质的“武舞”始端,蕴含着该族群氏族社会变迁中深层的原始崇拜文化[13].此外还有基于人类学对民族传统体育学科相关理论基础的研究,对民族传统体育研究范式的探讨,村落结构中少数民族体育的民族志田野调查等.综上来看,无论是人类学的学科范式还是民族学理论实践,都为我国民族传统体育的研究开拓了视野,丰富了思维;在当前文化交织繁荣的大背景下,多学科交叉与融合俨然已成为社会文化、体育民俗研究的热点和趋势,这样的交叉与融合为民族传统体育深入研究和发展探讨奠定了坚实的基础.

图5 1998-2017年我国民族传统体育关键词共现时序图

4 结语

虽然当前研究已涵盖传承与保护、内涵价值、理论与实践探索等诸多方面,并取得了大量的成果,但仍有待深入实地做出对其长远发展和现代实践具有指导意义的成果.当前,学者们多过于强调现存状况和整体上的宏观性意义,深入微观的文化发生、发展“特殊语境”与“历时性变化”中的思辨少之又少,所提出的策略和建议置之于任何之中皆可行,泛泛而谈且缺乏操作和实践性.民族传统体育的价值不仅仅在于其本身的身体形态,更在于所蕴含的民族群众特有文化观念、精神信仰、价值意识和思维方式.作为一种文化现象,民族传统体育长期依存于各族同胞的生产劳作、节庆活动、典礼仪式、历史文化中,可以说是民族的文化根基和精神命脉.因此,在未来的研究中应该更加注重继续深入其“历史维度”及“现实语境”的扎实探索,加强文化研究中的人文关怀,注重民族传统体育文化主体的全面发展.只有这样,我们的民族文化工作者才能更好的为中华民族传统体育保驾护航,我们的民族文化才能够在万变的当今社会下,继续彰显自身的自信和魅力.