犍陀罗“兜率天上的弥勒菩萨”信仰与造像

2020-07-20庞跃雷

庞跃雷

内容摘要:兜率天的弥勒菩萨属于弥勒的上生信仰,最早起源于犍陀罗地区,后广泛流传于中亚、西域以及中国。《观弥勒菩萨上生兜率天经》是上生信仰的唯一经典。犍陀罗的兜率天上弥勒的造像是早期上生信仰的被形象化的产物。本稿以弥勒上生信仰为中心,探讨犍陀罗兜率天的弥勒造像表现方式与特点。

关键词:兜率天、上生信仰、禅观、弥勒

弥勒信仰分上生信仰和下生信仰。弥勒于兜率天宫的情景为上生,在娑婆世界的情景为下生,弥勒的信众希望死后往生兜率天宫听弥勒说法。西北印度以及中亚流行狂热的弥勒上生信仰。刘宋沮渠京声译《观弥勒菩萨上生兜率天经》是弥勒上生信仰的唯一经典。在公元二世纪左右开始形成于西北印度,成文于五世纪前后。沮渠京声游学于阗.高昌等地后,以公元454年到455年于建康译出。《观弥勒菩萨上生兜率天经》是禅观经典的一种,讲述兜率天净土世界,弥勒做为未来佛住在兜率天宫为众生讲法的美好世界。兜率天是梵文tusita一词音译,是佛教三界(欲界,色界.无色界)二十七重天中的欲界第四重天,称空居天的第天。[1]263兜率天的弥勒信仰随后向迦毕试,巴米扬,西域石窟传播,产生广泛的影响。

西北印度弥勒的上生信仰

在西北印度“大乘”佛教思想盛于“小乘”佛教思想,其核心的思想从追求个人的自我救赎上升为普救众生。这种根本性的改变对佛教的神格体系也产生了重大影响。“兜率天的弥勒菩萨”是犍陀罗佛教最为重要的创新概念,有上求菩提和普渡众生的双重功能,是典型的“大乘”佛教思想的代表。弥勒信仰的经典当中《观弥勒上生兜率天经》与印度本土的佛教典籍在思想上差距较大,是唯一的一部上生经典。《观弥勒上生兜率天经》经文中道:“佛灭度后,四部弟子,天龙鬼神若有欲生兜率陀天者,当作是观,系念思惟,念兜率天,持佛净戒,一日至七日,思念十善,行十善道,以此功德回向愿生弥勒前者,当作是观。作是观者,若见一天人见一莲花,若一念项称弥勒名,此人除却千二百劫生死之罪。但闻弥勒名合掌恭敬,此人除却五十劫生死之罪。若有敬礼弥勒者除却百亿劫牛死之罪设不牛天未来世中龙花菩提樹下亦得值遇。”

印度本土的佛教经典十分注重哲学的思辨,注重理念与哲学,而《观弥勒上生兜率天经》的佛教思想特别注重修行实践,禅定,禅观。如星良耶舍译《观无量寿经》,昙摩蜜多译《观普贤菩萨行法经》.佛陀跋陀译《观佛三昧海经》等观字开头的禅观经典都完成于西北印度,梵文原典不曾发现。禅观经典翻译者们的出身地,修行地大多是厨宾或中亚。《观弥勒上生兜率天经》主要流传于西北印度,中亚及中国的新疆,突出“禅观”的修持特点。鸠摩罗什译《禅秘要法经》记载:“佛告阿难,若有四众,修系念法……命终之时,必定得生兜率陀天……于未来世,值遇弥勒,龙华初会,必先闻法,得证解脱。”

可见禅僧修行时观弥勒已载入禅经的规定。这也反应了西北印度地区盛行坐禅、求弥勒决疑的风尚,这种思想在原始印度佛教没有找到痕迹。如禅僧在修持的过程当中无法通过深入禅定获得“觉悟”,须请弥勒决疑。元魏西域吉迦夜共昙曜译《付法藏因缘经》第6卷云:“尔时罗汉即入三昧,深谛思惟,不能解了,便以神力,分身飞往兜率陀天,至弥勒所,具宣上事,请决所疑。”

弥勒的造像除了禅观的功能还有另一大用途,那即是礼拜,忏悔有关的礼仪性活动。

宫治昭认为弥勒上生信仰是贵霜游牧民族受禅观思想的影响与传统对“天”的信仰结合基础上发展而来。弥勒有修行者的形象升入到兜率天,转化为理想世界的代表。人们深信弥勒往生兜率天是在释迦入灭之前,所以在巴米扬和克孜尔石窟常常将兜率天上的弥勒形象与释迦的涅槃图组合一起。在没有释迦的现世,弥勒作为未来佛,救世主以及兜率天上所代表的天上净土世界,在西北印度以及中亚地区更为兴盛。《观弥勒上生兜率天经》云:“若见一天人见一莲花,若一念顷称弥勒名,此人除却千二百劫生死之罪;但闻弥勒名合掌恭敬,此人除却五十劫生死之罪;若有敬礼弥勒者,除却百亿劫生死之罪,设不生天,未来世中龙华菩提树下亦得值遇,发无上心。”

西北印度干燥少雨多沙漠为 神教,游牧民族对天上的神的存在坚信不疑。兜率天上的弥勒可以给予他们人间和天上的幸福,可免除灾难与疾病。弥勒象征兜率天净土的存在,因此成为游牧民族修行者期待将来往生的地方,其信仰极盛。

犍陀罗兜率天上的弥勒菩萨

东晋《法显传》记载斯瓦特地区陀历国木雕大像为兜率天上的弥勒菩萨,密切关联佛法传承思想,表明西北印度为兜率天上的弥勒菩萨诞生地。[2]23弥勒菩萨由一个修行者演化成兜率天上理想世界的形象,象征兜率天净土的存在。关于兜率天上的造像最早萌芽出现于犍陀罗。马歇尔在塔克西的达摩拉吉卡发掘出土的浮雕、日本大阪四天王寺宝物馆所藏的浮雕、塔克西拉博物馆所藏兜率天上的弥勒和涅槃组成的横长浮雕以及日本个人收藏的三件浮雕,都是犍陀罗地区“兜率天上的弥勒菩萨”造像。

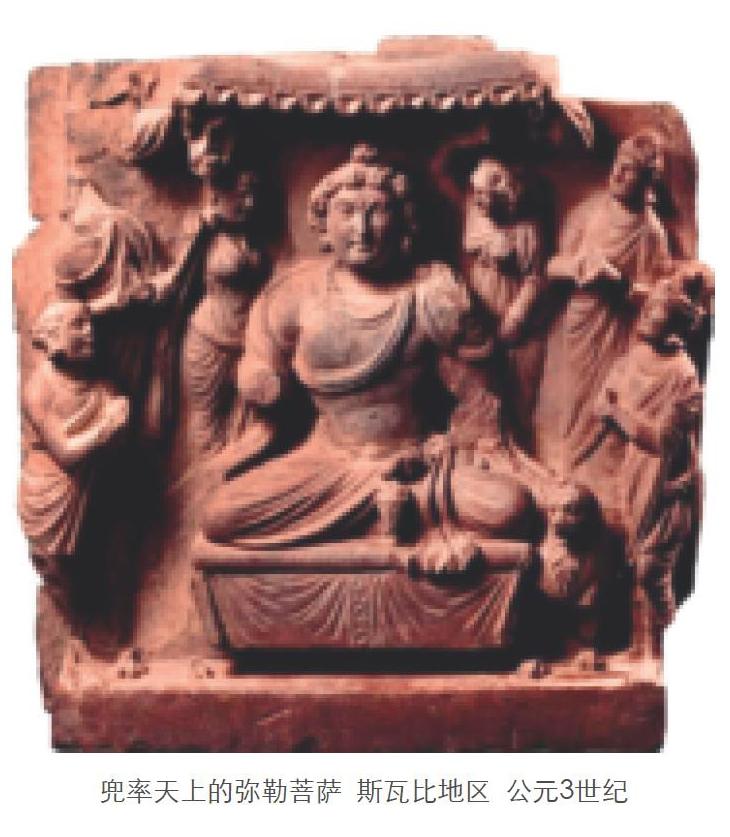

斯瓦比地区出土的一尊二至三世纪的《兜率天上的弥勒菩萨》描绘弥勒菩萨于兜率天宫说法的场景。弥勒菩萨于华盖之下结跏趺坐于双狮子座上(右狮缺损仅留狮爪)雄狮呈正面威座,象征弥勒的王者形象。弥勒左手持水瓶,右手缺失,推断为无畏印,表情庄重威严,上身袒露身披帔帛。弥勒左右两侧各有三天人双手合十,目光虔诚,身形谦卑。天人形象比例上明显小于弥勒的造像,形成空间上的纵深感。此浮雕兜率天宫的描绘较为简单,更为注重空间和比例上的塑造。

日本个人收藏的浮雕其构图整体相似,弥勒座与华盖之下,华盖周围由帷帐围起,两根柱子上皆有全身裸体童子侍立左右,手持团扇。弥勒结跏趺坐于狮子座上、结发鬓头顶束发珠串,额前有白毫、右手施无畏印、左手提水瓶,上袒下裙,戴项圈,披帔帛、胸前配璎珞,帔帛从左肩环绕至右腰,衣服褶皱立体感强,弥勒造像整体呈现传统犍陀罗造像姿态。作为未来佛的弥勒菩萨,在犍陀罗地区具有很强的梵行者的性格。[3]249

因此在犍陀罗的表现中具有束发、发髻并持水瓶的特征。将婆罗门行者、特征结合在一起。弥勒周围诸神合掌赞叹的人物层层叠加,有一种空间上的纵深感。

塔克西拉博物馆所藏的“兜率天的弥勒”和“释迦涅槃”两个画面组成的浮雕中,按照佛教右绕礼仪布局,强调的是兜率天上的弥勒菩萨在释迦涅槃之前升入兜率天这样的情景。兜率天上的弥勒结跏趺坐于狮子座卧账内,右手施无畏印,左手提水瓶,头项的华盖缺损,弥勒两旁众人重叠排列双手合十,注目赞叹。弥勒的右侧为释迦的涅槃图,这组犍陀罗浮雕擅长将众多单独场景组织起来的理念在图像体系中找到表达方式,属于犍陀罗图像叙事的表现范畴。[4]165此浮雕的叙事方式每个场景之间相隔希腊式石柱,起分割情节之效。兜率天上的弥勒菩萨与释迦的涅粱图像结合一起的方法后常见于巴米扬与克孜尔石窟中的表现之中。如宫治昭所言,狭义上犍陀罗“兜率天上的弥勒菩萨”造像仅见于此,与修行者的弥勒形象有一定的区别。

《观弥勒菩萨上生兜率天经》中以华美的文辞描述了豪华的天上宫殿各种庄严奇妙之处:“诸宝宫是诸宝冠化作五百万亿宝宫。——宝宫有七重垣,——垣七宝所成,——宝出五百亿光明,——光明中有五百亿莲华,——莲华化作五百亿七宝行树,——树叶有五百亿宝色,——宝色有五百亿阎浮檀金光,——阎浮檀金光中,出五百亿诸天宝女,——宝女住立树下,执百亿宝无数缨络,出妙音乐,时乐音中演说不退转地法轮之行。其树生呆如颇黎色,一切众色入颇梨色中。”

“兜率天上的弥勒菩萨”是将成为未来佛的弥勒菩萨形象。在早期的贵霜民族图像中,弥勒虽然是求解脱者的行者的形象,但是却表现出了弥勒菩萨头顶华盖,在狮子座旁结跏趺而坐的豪华天宫场面,暗示了兜率天之主的王者的风范。经文中描述弥勒在兜率天宫的四十九重宫殿中说法,有众多的天人天女围绕赞叹,成为众多信众向往的净土世界。在犍陀罗的浮雕利用叙事性和空间性的营造,对经文中“兜率天上的弥勒菩萨”净土世界简洁、象征性的表现,通过“讲述”的方式为信徒精神生活和树立劝诫榜样。

“兜率天上的弥勒”在中亚及中国的发展

兜率天上的弥勒形象最早萌芽出现于犍陀罗,但在迦毕试地区获得了较大的发展。迦毕试开始出现交脚弥勒,兜率天上的弥勒信仰成为游牧民族唯一的信仰十分狂热。迦毕试的兜率天上的弥勒造像叙事性趋于消失,构图布局讲究对称。回避造像的空间进深感。罗兰德认为迦毕试的兜率天上的弥勒菩萨“僧侣色彩浓于人文色彩”。犍陀罗造像中所具有的希腊人写实性、叙事性.空间性、理想型的优美风格,到迦毕试地区转向为象征性,概括性,正面性、程式化的特征转变。

犍陀罗和迦毕试的兜率天上的弥勒造像大多为三到四世纪时期的作品,可见在《观弥勒上生兜率天经》五世纪成文之前,图像显然已经成熟。西北印度深入人心的“兜率天上的弥勒菩萨”形象,在巴米扬石窟中天顶的壁画中成为天宫的主题;克孜尔第二期石窟中心柱窟入口半圓形的墙壁上绘有很多“兜率天上的弥勒菩萨”形象与甬道后壁的涅槃图相对应的形式来表现;兜率天的弥勒形象随丝绸之路传入中国,至北凉时期石塔造像开始出现七佛与交脚弥勒的组合,莫高窟的275窟以及数量众多的北魏石窟均出现兜率天的交脚弥勒造像。敦煌莫高窟隋代第417.419、416、423,433. 388窟的项部均绘有“兜率天上的弥勒菩萨”壁画。在华丽的兜率天宫中,交脚弥勒被诸神环绕,表现为说法的形象。迦毕试“兜率天上的弥勒菩萨”形成了中国早期弥勒像的主流。

参考文献:

【1】王惠民:弥勒信仰起源的史学考察炳灵寺石窟学术研讨会论文集[N]兰州:甘肃人民出版社.2003

【2】李静杰:犍陀罗造像以及与周边地区的联系湖北省博物馆编《佛像的故乡——犍陀罗佛教艺术》[M]北京:文物出版社,2017

[3】旧J宫治昭李萍、张清涛译:涅槃和弥嘞的图像学[M]北京:文物出版社2009

【4】【意】卡列宁、菲利真奇、奥利威力魏正中、王倩译:犍陀罗艺术探源[M]上海古籍出版社,2015