胺碘酮联合稳心颗粒在急性冠脉综合征室性心律失常的疗效与安全性观察

2020-07-20李晓波

李晓波

【摘要】目的 观察分析急性冠脉综合征发生后室性心律失常的患者胺碘酮与胺碘酮联合稳心颗粒的疗效与安全性。方法 本文所选78例患者均为本院2018年4月-2019年4月接收,基于等量随机法分为对照组与观察组,分别开展单一的胺碘酮治疗和胺碘酮结合稳心颗粒治疗,对比治疗效果。结果 观察组疗效与对照组相比无统计学意义(P>0.05),但安全性有统计学差异(P<0.05)。结论 探讨急性冠脉综合征发生后室性心律失常的患者胺碘酮联合稳心颗粒的治疗显著优于胺碘酮,安全性更佳。

【关键词】胺碘酮;急性心肌梗死;室性心律失常

急性冠脉综合征发生后,心律失常的出现是一个危险信号,因为非偶发的室性期前性心律失常进一步加重,常可引起室速、室颤,以致心脏性猝死,由此改写了治疗的结局,成为医生治疗技能的败笔,医患双方蒙上了严重的心理阴影。因此在ACS时抗心律失常成为心内科治疗的焦点。针对此种情况,如何进行良好的干预,目前尚无一个最终的结论。胺碘酮联合稳心颗粒在治疗中的应用对于患者室性心律失常的疗效显著,能够降低患者室性早搏次数,提升治疗效果。基于此,抽取2018年4月~2019年4月本院接收的78例急性冠脉综合征合并室性心律失常患者,对其采取胺碘酮与稳心颗粒联合治疗效果及其安全性进行综合分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文所选78例患者均为本院2018年4月~2019年4月接收,基于等量随机法分为对照组与观察组,对照组(38例)中,男、女分别有14例和26例;年龄分布区间:48岁~75岁,均值(61.0±2.1)岁;观察组(40例)中,男、女分别有14例和26例;年龄分布区间50岁~74岁,均值(61.3±2.2)岁;患者临床症状、生命体征、心电监测、心电图、心梗三项、心肌酶检查均符合急性心肌梗死(包含急性心梗)的诊断要求,且存在室性心律失常情况;患者均无药物过敏情况;患者均未处于妊娠期或者哺乳期;患者均无其他系统功能异常情况;患者及其家属对本实验全面了解,并签署相关文件,在基线资料上,两组差异较小(P>0.05)。

1.2 方法

患者入院后均进行基础治疗,并及时进行心电监护,在进行血运重建后,或药物单独常规进行抗急性冠脉综合征、稳定血流动力学、抗心衰等保守治疗的基础上,当心电监护显示发生频发、多源、成对、二联律、三联律、短阵室速、R on T室早等情况的心律失常时,对照组给予静脉注射胺碘酮150 mg,继以静脉微量泵入胺碘酮1 mg/min的速度泵入6小时,之后改为0.5 mg/min的速度维持,第一个24小时内胺碘酮总量≤2.2 g,第二个24小时仍以0.5 mg/min的速度静脉微量泵维持,可根据情况临时静推150 mg,总量视情况而定,应个体化,共用3天;研究组给予在上述方法基础上联合口服稳心颗粒7.5~10 g,3次/日治疗。

1.3 观察指标

于两组患者心梗发生初72小时内根据心电监护记录的心律失常情况及进行汇总分析。治疗结果判定标准:上述心律失常较治疗前减少≥90%为显效;50%~90%之间为有效;<50%为无效。详细统计78例患者治疗后药物毒副作用发生情况,并对发生率进行比较。

1.4 统计学分析

实验数据的处理均采取SPSS 20.0,其中计量资料以(x±s)表示,检验以t为主;计数资料以[n(%)]表示,检验以x2为主;两组对比,差异显著(P<0.05)。

2 结 果

2.1 临床疗效

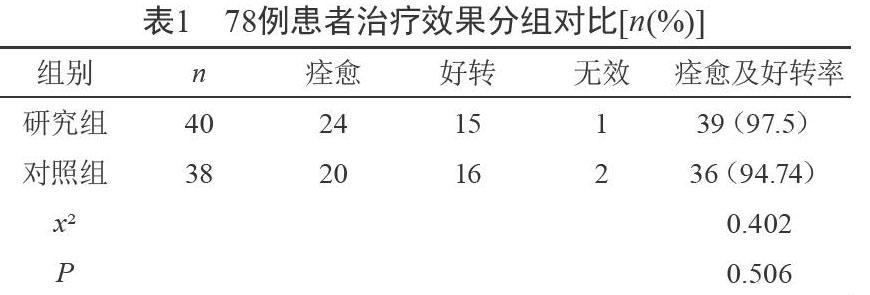

78例患者就治疗痊愈及好转率分组对比来看并无明显差异,无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 分组对比78例患者治疗后药物副作用发生情况

在药物副作用发生率方面,研究组比对照组低,差异明显(P<0.05),具体如下表2。

3 讨 论

急性冠脉综合征之心梗超急期,相比于心内膜心肌,心外膜的敏感度要更高,导致加宽加深动作电位1相的切迹,最终引起出现缺血性J波和J波,提示内膜1、内膜2相初期与心外膜间具有显著电位差,复极离散度能够将新店活动状态清楚反映出来,同时也处于不稳定阶段,很容易发生心律失常,而且是致命性的。Ito电流在心肌缺血时会增加电流,不仅对1相电位有所影响,而且在整个2相中也有贯穿。显著增加Ito电流,还会使2相平台期和穹顶消失,缩短动作电位时程40%~70%;在心电图上,平台期和穹顶的消失表现为ST段抬高,这是 发生室颤和维持的基础;心肌细胞横跨缺血区的不同部位,有2相穹顶消失和正常状态的存在,于是在心外膜缺血区有电位差产生于不同部位,进而导致激动由心外膜向着另一部分传递,进而促进2相折返形成,在心电图上主要显示为联律间期短的RonT室早和隨后的室颤[1]。在心肌缺血时,晚钠电流(InaL)作用明显增强,成为触发活动、折返性室性心律失常的促发条件。其一方面使细胞内Na超负载,并增加了动作电位恢复线的斜率,为心律失常的发生提供了基础环境,因而更容易产生早期后除极和延迟后除极;另一方面通过激活钠钙交换体(NCX)的反向交换功能而使细胞内出现2相钙离子超负载,由此引起T波电交替和延迟后除极。

胺碘酮为Ⅲ类抗心律失常药物,其主要通过抑制(3相)快速激活的延迟整流钾电流(Ikr)造成复极时间延长从而延长动作电位时程(APD)(使病变区域的心肌细胞动作电位(APD)在起始、终止时间上趋于一致,而缩小病变区域心肌的复极离散度,从而发挥其抗室性心律失常的作用)[2]。其对心率失常的抵抗性表现为:将心肌细胞3相动作电位延长,不过对动作的下降速率和高度并不会造成影响;心肌细胞3相动作电位的单纯延长,是因为减少了外流的钾离子,而外流的钙离子和钠离子并不会发生改变[3]。但在真实世界里,在心室肌缺血等病变时,存在着病变区域各心肌细胞复极离散度增大的情况。由于胺碘酮的上述作用,因此可延长心电图QT间期,并造成跨室壁复极离散度增大进而出现早后除极(EAD)等触发活动,继而诱发尖端扭转型室速(此风险或多或少的存在,且不可绝对避免。

稳心颗粒能够抑制晚钠电流(InaL),通过直接减少细胞内钠超负载而消除早后除极(EAD),通过间接抑制钠钙交换体(NCX)激活而减少细胞内钙超载介导的晚后除极(DAD),使两类触发活动消除;通过减少晚钠电流,缩短细胞动作电位时程(APD),缩短了心电图QT间期、并减少了跨室壁复极离散度,上述综合效应,达到抗室性心律失常作用。在此方面稳心颗粒与胺碘酮具有相同的作用,两药合用,功效大大增强,安全性明显提高。

参考文献

[1] 《临床心电学杂志》23卷第5期,郭继鸿《J波综合征:缺血性J波》P330,2014.10.

[2] 《临床心电学杂志》第24卷第1期2015-2郭继鸿《稳心颗粒国际研究最新进展》P62.

[3] 《可达龙使用说明书》.