中小学语文教师国学素养与高师古代汉语课改

2020-07-20黄薇

黄 薇

(泉州师范学院 文学与传播学院,福建 泉州 362000)

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,引起社会广泛关注,随着中华民族伟大复兴文化战略的逐步推进,国学持续升温,全国各地中小学校的国学教育蓬勃开展起来。近两年来,中小学语文教学在“新课标”理念的指引下,大幅度增加中华传统文化教育比重,古诗文作品在“新教材”中所占分量有明显增加,这对中小学语文教师提出了新的任务和挑战。中小学的语文课堂是国学教育的主场,中小学语文教师的国学素养直接影响国学的传承和发展,国学教育是以语言文字为载体,提升中小学语文教师国学素养的首要任务是加强中小学语文教师在语言文字方面的理解能力和表达能力(1)本文中的“国学”概念不是指宽泛意义上的中国传统的学问,而是中小学的“国学”内容,即指中国核心文化传统,是以经学、子学、蒙学、文学素养为主的人文社会科学中的经典古诗文。。高师院校是培养中小学师资的摇篮,如何提升高师院校语文师资的国学素养,使其胜任中小学古诗文教学工作,这与高师院校的古代汉语教学有密切关系。实现高师院校古代汉语教学与中小学古诗文教学的有效衔接(2)王力主编的《古代汉语》是高师院校古代汉语课程广泛使用的教材,部编版的小学语文教材和人教版中学语文教材运用最广,影响最大,因此本文的讨论以这几部教材为主。,这是教育新形势之下高师院校古代汉语课程所面临的亟待解决的问题。

为了有效地探索高师院校古代汉语课程改革内容和方式,有的放矢地解决目前古代汉语教学目标、内容与中小学语文教师古诗文教学之间的脱节现象,本文设计了两份调查问卷,分别就中小学语文教师国学素养问题和高师院校汉语言文学等专业师范生的古代汉语知识掌握情况作了电子问卷调查。调查研究主要采用电子问卷调查和深度访谈两种研究方法。

一、对中小学语文教师国学素养问题的调查和分析

本文围绕中小学教师国学知识的掌握情况以及文言文教学情况两个方面对中小学语文教师展开电子问卷调查,共回收161份有效问卷。问卷范围主要集中在福建厦门、泉州、漳州、福州4地的中学和小学,覆盖城市市区、县城、乡镇3个区域。

从问卷的“教师个人基本信息”数据来看,调查对象绝大多数是女性教师,以市区和乡镇的高中语文教师居多,小学语文教师次之,初中语文教师最少,年龄主要分布在20岁至40岁之间,几乎全部是本科以上的学历,且在大学阶段基本都学习过古代汉语课程。通过电子调查问卷分析,对中小学语文教师国学知识的掌握和教学情况做出以下归纳:

(一)对古诗文的语言文字理解能力有待提高

从国学基础知识的测试结果来看,有关国学经典中的名句出处、成语典故等知识完成情况都较好,正确率多在一半以上。而对古诗文字词理解略有欠缺,比如“‘态生两靥之愁,娇袭一身之病’是宝玉对黛玉的第一印象,其中‘靥’指的是什么意思?”这道题目,选择正确答案“酒窝”的教师仅占36.65%;再如“‘床前明月光’是李白的千古名句,其中‘床’指的是什么?”这道题目,选择目前学界认可的正确答案“井上的围栏”的教师仅有40.99%。

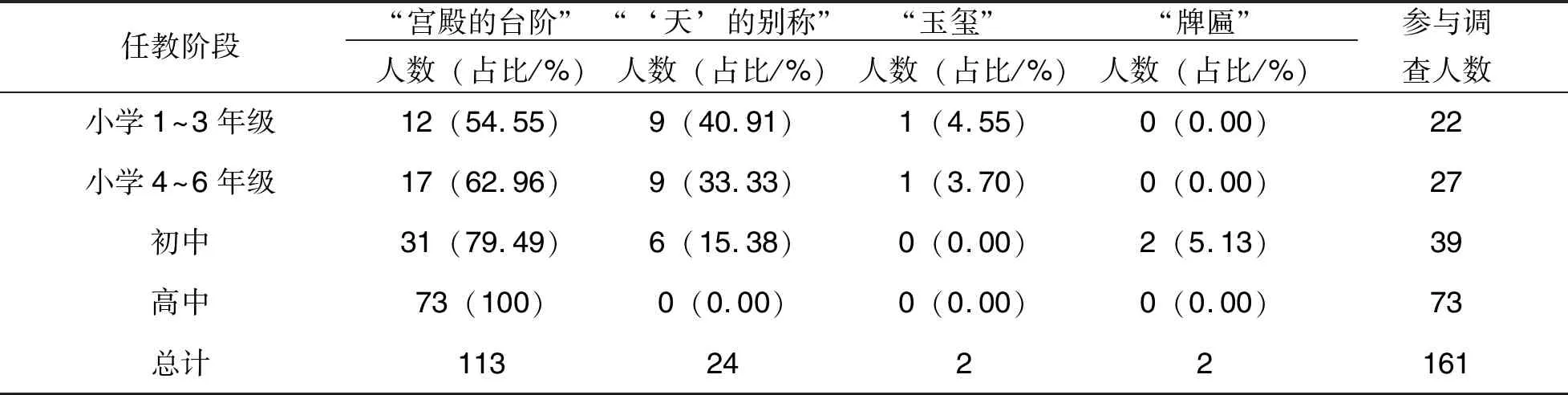

另外,根据语文教师的不同任教阶段,对古诗文中个别常用字词词义理解进行交叉分析,具体见表1、表2。

表1 中小学语文教师对《尚书》中的“尚”词义的理解情况

表2 中小学语文教师对古代汉语常用词“陛下”的“陛”词义的理解情况

《尚书》中的“尚”和“陛下”的“陛”这两个字是古汉语文献中的常见字词,表1中选择“上古”这一正确答案以及表2中选择“宫殿的台阶”这一正确答案的分布情况都表现出,初高中语文教师的正确率明显高于小学语文教师,而且教师的任教年级越高,选择的正确率也越高。

因此,从调查问卷的国学知识测试情况来看,中小学语文教师在古诗文的语言文字理解能力上比较欠缺,初中和高中语文教师的语言文字理解水平高于小学语文教师。

(二)认可并需要高师院校专业课程的学习

调查问卷结果显示,无论何种情况,绝大多数中小学教师都认为,古代汉语相关课程对他们教学有帮助(表3)。

表3 高师院校古代汉语课程对中小学阶段的文言文教学是否有帮助

从表3交叉分析数据可以看到,曾在大学阶段学习过古代汉语课程的中小学教师中,有66.67%认为对他们的文言文教学很有帮助,有32.50%的教师认为有帮助,没有教师持有否认态度;而在大学阶段不曾学过古代汉语课程的中小学教师中,也有53.66%的人认为古代汉语课程对文言文教学很有帮助,41.46%的人认为有帮助。

表4 在高师院校汉语言文学等专业开设与国学内容紧密相关的必修课程的必要性

从表4中可见,绝大多数的中小学老师都希望在师范院校开设与国学内容相关的课程,其中76.4%的老师认为很有必要开设,18.63%的老师认为有必要开设。

中小学古诗文教学需要语文教师具有一定的语言文字基础,而具备这些条件并不能依靠短期速成,需要求学阶段“小学”知识的积累,高校古代汉语课程或者与国学内容相关的课程是中小学语文教师提高古诗文教学水平的重要渠道。

二、对高师院校师范生(汉语言文学等专业)的古代汉语知识掌握情况的调查与分析

在高师院校培养方案的课程设置中,古代汉语课程是汉语言文学、汉语国际教育、书法等专业的基础必修课程。为了了解高师院校师范生的古代汉语学习情况,对汉语言文学等专业的大学生做关于“高等师范院校师范生国学知识学习情况”的电子问卷调查,共收回421份有效问卷。问卷的调查对象是福建师范大学、泉州师范学院、闽南师范大学、宁德师范学院4所师范院校汉语言文学等专业的师范生,他们均是上过古代汉语课程的大二、大三或者大四的学生。通过调查数据分析,这些学生的古代汉语学习或国学知识的掌握情况如下:

(一)国学知识的基础不够扎实

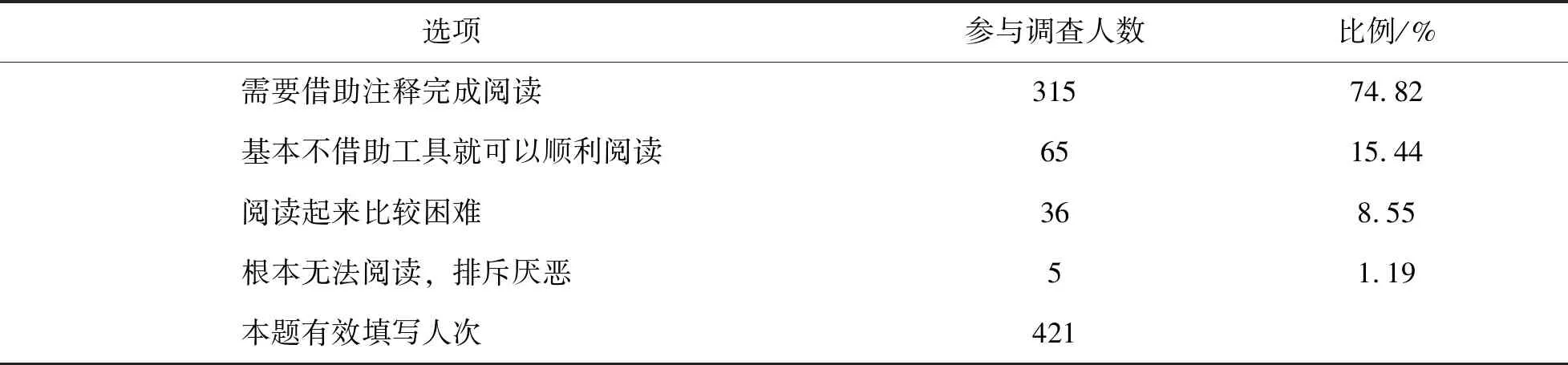

首先, 从高师院校师范生对个人古籍阅读水平的评价结果来看,水平一般(表5)。

表5 高师院校师范生阅读国学经典的能力表现

从表5可见,基本不借助工具书阅读古籍的人数占比较低,可见,高师院校师范生对个人的古籍阅读水平评价不高,其古籍阅读能力有待提高。

再者,从高师院校师范生的国学知识测试结果来看,成绩不甚理想(表6、 表7)。

表6 “四库全书”的“四库”含义

表7 “床前明月光”中“床”的词义

表6中关于“四库全书”中的“四库”所指,这属于国学知识中的基础问题,回答正确的占65.8%,仍有34.2%的师范生回答错误,而且有为数不少的人认为,“四库”指的是“《诗经》《尚书》《周礼》《周易》”。表7的4个选项中,“窗户”、“门”与“床”之间的意义相差最大,本不该将其纳入考虑范围,但是选择“窗户”作为“床前明月光”之“床”的意义的人数却是最多的。可见,高师院校师范生的国学基础知识的积累不足,这也就可以理解他们对个人古籍阅读能力的评估结果不高的原因所在。

(二)肯定古代汉语课程学习对中小学古诗文教学具有重要作用

调查问卷针对在师范生学习过程中加强对中小学文言文相关内容教学的看法得出以下数据,如表8所示。

表8 教师对在古汉语课中渗透中小学文言文内容的教学方式的看法

表8数据显示,大多数师范生们认为应该紧密结合中小学语文教材中的文言文内容进行古代汉语课程学习,也就是应该在古代汉语教学中加强中小学文言文教学的指导环节。显然,绝大多数的高校师范生们都清晰地认识到古代汉语课程学习对中小学古诗文教学起到重要作用。

三、中小学语文教师专业素养提升的需求与高师院校古代汉语教学之间的矛盾

高等师范院校是培养中小学语文教师的主要基地,高师院校汉语言文学等专业的师范生毕业之后,大多数人步入了中小学语文教师岗位。王宁认为:“从中文系的两大类课程来说,语言学比文学对中学语文教学的理论和实践的指导作用更直接一些。”[1]国家教委师范司颁布的《汉语言文学教育专业教学大纲》明确提出学习古代汉语课程的目的是,“掌握古汉语基础知识,提高阅读古籍的能力,批判继承古代文化遗产,并运用有关知识进行文言文教学,提高中学文言文的教学水平。”[2]可见,古代汉语课程肩负着培养中小学语文教师古诗文教学能力的任务,师范生古代汉语基础知识的掌握直接影响中小学语文教师国学素养的提升,最明显地表现在对古诗文作品的解读方面。

从对中小学语文教师和高师院校汉语言文学等专业师范生的调查结果来看,中小学古诗文教学与高师院校的古代汉语教学缺乏有效衔接,中小学语文教师专业素养提升的需求与高师院校古代汉语教学之间存在明显矛盾。上文表3和表4的数据很直观地表明,中小学语文教师受益于大学阶段的古代汉语课程,也认为应该在高校开设与国学课程相关的课程提升古诗文教学能力。在调查问卷中,关于“您对提高中小学语文教师对国学知识的掌握有什么更好的建议”这个问题,有不少老师都提出了参加培训、进修学习、多听讲座等建议。

为了更深入全面地了解中小学语文教师古诗文教学的实际情况,我们联系厦门二中高中语文组董宁老师、泉州一中初中语文组赖蓉蓉老师和泉州师范学院附属小学语文组蔡伟师老师进行了深度访谈。小学组的蔡伟师老师切身感受到小学的部编新教材侧重语言文字知识,比如重视汉字的字理结构分析,而小学语文老师文字学基础比较薄弱,她很希望能够系统地学习文字学知识,提高小学汉字教学水平;初中组的赖蓉蓉老师和高中组的董宁老师都认为目前新教材中大幅增加古诗文篇目,作为语文老师更应该打好古代汉语知识基础,这样才能从容地面对文言虚词、古今词义差异等问题。

从问卷调查和深度访谈中了解到,中小学语文教师对古代汉语专业知识非常渴求,这些一线教师在语文教学实践中都强烈感受到古汉语知识的缺乏。尽管古代汉语课程的目标之一是培养学生讲授中小学文言作品的能力,但是从实际情况看,高师院校的古汉语教学长期以来忽视中小学古诗文教学,古代汉语教学内容与中小学古诗文教学存在着明显的脱节现象,这也直接导致中小学教师国学素养根基薄弱,在中小学国学输出的一线教学中显得捉襟见肘。

四、以提升中小学语文教师国学素养为目标的高师院校古代汉语教学改革建议

柳士镇曾说过:“高校教学既然是中学的后续教育,注意两者衔接的任务应更多地落在高校教师身上,换言之,高校教师应更为主动地去注意解决这一问题。”[3]为了提升中小学语文教师国学素养,高师院校古代汉语教学改革势在必行,笔者提出以下3点教学改革建议。

(一)积累文言素材,培养文言语感

古代汉语基础理论和基础知识是阅读国学经典的基础,因此要继承先辈们留下的中华优秀传统文化,必须具备一定的文言文阅读水平。大学阶段的古代汉语学习是提高古籍阅读能力的重要途径,学好古代汉语最关键的就是多阅读、多积累,达成这个目标仅仅靠教材中的文言文篇目的学习肯定是远远不够的,文言语感的养成要以大量的文言阅读为基础,古人云:“读书百遍,其义自见”,说的就是这个道理。

例如:“且庸人尚羞之,况于将相乎?”(高中必修四《史记·廉颇蔺相如列传》)如果熟读过《左传》,就不难联想起《左传·郑伯克段于鄢》中有一句“蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”其中“况……乎”这个句式凭借着文言语感便可知其义。又如“沛公大惊,曰:‘为之奈何?’”(高中必修一《史记·鸿门宴》)“今闻购将军之首,金千金,邑万家,将奈何?”(高中必修一《战国策·荆轲刺秦王》)另有《战国策·冯谖客孟尝君》:“市义奈何?”等,其中“奈何”一语经过反复阅读,使人形成一定感知,“怎么办”这个释义自然明了。

从对中学一线语文教师的深度访谈调查中了解到,文言文的虚词用法在中学古诗文教学中是个难点,也是重点知识,对教师来说,文言教学中最头疼的正是虚词问题,除了根据语境具体解析虚词用法,似乎也别无他法。中学阶段需掌握虚词“以”的介词、副词、连词等用法,例如,“且以一璧之故逆强秦之欢,不可。”(高中必修四《史记·廉颇蔺相如列传》)其中的“以”是介词,表示动作、行为产生的原因;“以其求思之深而无不在也” (高中必修二《游褒禅山记》)中的“以”是连词,常放在表示原因的分句之前;等等。如果仅仅依靠死记硬背“以”的语法意义,这显然是一种非常低效的学习方法。而文言语感对虚词用法的掌握是一条捷径。在高校古代汉语的课程安排中,《论语》是学生的必读书目之一,“以”在《论语》中是高频使用的虚词,共出现152次,其中作为介词的“以”使用了96次,作为连词的“以”共使用41次。比如“君子不以言举人”“父母之年,不可不知也,一则以喜,一则以惧”等句子中的“以”皆表示介词用法“因为”,“以吾从大夫之后,不敢不告也”的“以”表示连词“因”,等等。如果以《论语》中“以”的用法联系中学文言文中“以”的用法,相互对应,就不难理解“且以一璧之故逆强秦之欢”、“以其求思之深而无不在也”中“以”的意义。因此,中学语文教师通过课外文献资料的补充和印证,让学生体会“以”在不同语境中的相同语法意义,这种语感迁移的方法对文言虚词用法的掌握能够起到事半功倍的效果。

掌握丰富的古文材料是学习文言文的必经之道。高师院校古代汉语的课时极其有限,连教材中的文选篇目都难以逐篇讲授,因此教授古代汉语的教师应该指导学生们阅读课外的古籍文献,例如推荐《左传》《战国策》《史记》、先秦诸子等的经典作品给学生阅读,并按时追踪学生们的阅读进度和阅读效果,切实做到功夫在课外,使师范生们积累一定数量的文言素材,培养较流利的文言语感,为中小学语文师资国学素养的提升奠定扎实的文言功底。

(二)构建高师院校古汉语教学与中小学古诗文教学的协同系统

中小学语文教师的古诗文教学能力是其国学素养的重要表现,因此提高中小学语文师资的国学素养还需要对其古诗文解读和教学能力方面下功夫。高师院校古代汉语课程对此能够起到推动作用,最直接的方式就是努力构建高师院校古汉语教学与中小学古诗文教学的协同系统,实现高校古代汉语教学与中小学古诗文教学的优化衔接。

长期以来,高师院校的古代汉语课程主要关注教材中文选、通论和常用词“三位一体”式的体系布局,较少或根本没有关注中小学语文教学内容。前文已论述这种完全脱节的模式,不利于中小学语文教师国学素养的提升,也无助于他们在中小学一线的语文教学工作。为了改变这一局面,高师院校的古代汉语课程应该主动熟悉中小学语文教学大纲、语文教材内容等,使高师院校的古代汉语理论知识能够指导中小学语文教学,使师范生们学以致用,具体方式列举如下:

1.夯实文字学理论基础,在识字教学中渗透字理分析法

王宁认为,使小学生对汉字的构造充满探索的兴趣,喜欢认字与写字这一教学目标是在字理教学中潜在完成的[4]。目前部编版的小学教材改变以往先拼音后识字的教学步骤,而从识字环节切入,更侧重于从构形和构意的角度分析和理解汉字。例如,小学一年级语文教学内容中就需要学生掌握“灬”这个部件和“火”义有关系,又如小学二年级语文试卷里考查“牺牲”的本义和“牛”相关这个知识点,通过对汉字表意特征的具体分析,使学生更深刻地理解汉字和热爱汉字。

了解到讲解字理在小学语文识字教学中的重要性之后,高师院校古代汉语课程更应有的放矢,将“六书”理论知识重新阐释,通俗化地应用于小学语文识字教学的理论指导中。

2.秉持知其然且知其所以然的态度,重新考释大中小阶段文言知识脱节点

“中学文言文的解释多属随文释义,多为语境义,显得零散,缺乏系统性。”[5]对比中小学文言文和高校古代汉语对某些常用词的注释,即可看出两者之间存在明显脱节。比如经常被提及的“文言三字”现象,高校古代汉语课程对“文言三字”有细致的辨析,而中学教材中常常混为一谈,往往将古今字释为通假字,例如:“火伴皆惊忙,同行十二年,不知木兰是女郎。”(初中七年级下册《木兰诗》)注释为:“火,通伙。”“天下云集响应,赢粮而景从”(高中必修三《过秦论》)注释为:“景,通影。”中学文言文中还有许多词语并不逐词注释,而是根据具体语境随文释义,这与大学古代汉语课程中强调“上古汉语词汇系统以单音词为主”的理论相悖,例如:“善万物之得时,感吾生之行休。”(高中必修五《归去来兮辞》)教材注释是“我羡慕万物得时生气勃发”,将“得时”视为无需多言的已知词语,实际上“得时”在词典里有“获得时机”,“顺应天时,适合时令”等词义,如果翻译为“我羡慕万物顺应天时,生气勃发”更符合词语特点,意义更贴切。

因此,在古代汉语课程中应该密切结合与中学文言文脱节的知识点,有针对性地收集相关例证,运用古代汉语课程中的理论来解释脱节知识点,使师范生们不仅仅了解差异现象,而且能够掌握差异背后的原因,做到知其然且知其所以然,为今后的中学古诗文教学打好基础。

3.在古代汉语通论教学中充分融入中小学古诗文语料

在高师院校的古代汉语教学中应有计划、有步骤地采取相关措施,使古汉语课程能够在中小学古诗文内容的基础之上,阐发新知新论。例如,古今字与通假字的区别问题,采用中学文言文教材中的通假字例子刷新学生的旧知,加深对古今字的理解;在解析古代汉语教材中的常用词时,中学文言文里有丰富的例证可供参考,比如解析上古汉语“病”义非一般疾病,而是重病时,选择“而刘夙婴疾病”(高中必修五《陈情表》)为例,让学生温故而知新;当解读先秦经典作品时,可以选择性地穿插中学文言篇目进行讲读训练,比如讲授《左传》选篇《郑伯克段于鄢》之后,安排学生来解读来自初中语文教材的《左传·曹刿论战》,增强学生们对《左传》叙事记言特征的感知。

(三)深入拓展古代汉语教材内容,积淀中小学古诗文背景知识

从笔者对3位中小学语文教师的深度访谈调查中了解到,他们在教授古诗文时常常深感古代文化常识缺乏,故而花费不少时间查阅古诗文的文化背景资料。因为语言是文化的载体,为了更透彻地解释某些文言文词义,需结合与词义相关的古代文化知识来讲授,而古代文化常识的积累也正是中小学语文教师国学素养的表现之一,这在大学古代汉语学习阶段就应该下功夫打好基础。

作为高师院校古代汉语的任课教师,在古代汉语课程中应该有意识地深入扩展教材内容,结合秦汉经典作品中的文言词汇,充分挖掘其蕴藏的古代文化知识,不断增加师范生的古代文化知识储备。例如,古代汉语教材中《左传·冯谖客孟尝君》:“于是梁王虚上位,以故相为上将军”,讲解这个句子时不仅要解释基本词义,还应该进一步挖掘“以故相为上将军”的深意。《荀子·王霸》篇说到“相”乃“百官之长”,在战国时期,除了楚国以外的各诸侯国的最高长官是“相”,掌握先秦时期这一官制知识,可以充分解释高中必修四《史记·廉颇蔺相如列传》中“以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右”这个句子。或许学生会有疑问:蔺相如是怎样的官位可以“位在廉颇之右”?在解释蔺相如被封为相位之后,为了让学生充分理解其官位之高,运用高校古代汉语课程中所学的关于古代中央官制的知识背景,问题即可迎刃而解。

又比如,“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。”(高中必修一《荆轲刺秦王》)大致意思是:燕王惧怕秦王,不敢发兵,愿意使全国上下当秦国臣民,像秦国郡县一样缴纳贡税,只要能侍奉守护祖先的宗庙就行。“奉守先王之宗庙”为什么会如此重要?古代汉语教材的《冯谖客孟尝君》一文对古人的“宗庙”观念有很好的诠释说明:“冯谖诫孟尝君曰:‘愿请先生之祭器,立宗庙于薛!’庙成,还报孟尝君曰:‘三窟已就,君姑高枕为乐矣!’”冯谖为孟尝君准备的第三个保障,就是向齐王请求先王留下的祭器,在薛地建立宗庙。深入扩展这句原文意思,我们掌握到的背景知识是:古人重视供奉祖宗灵位的宗庙,灭国毁庙,宗庙存废相当于政权的存废。冯谖极力要求在孟尝君的食邑薛地上建宗庙,以及燕王不惜一切代价,只求守护先王宗庙,这些事件的原因都在于此。可见,“宗庙”所蕴含的古代文化知识是解读文意的关键。深入挖掘并积累教材蕴含的古代文化背景知识,对于中文师范生来说,既增加了国学素养知识,又可以运用到将来的中小学教学实践中,实现学以致用。

综上所述,高师院校古代汉语教学与中小学古诗文教学有密切关系。重视与中小学古诗文教学优化衔接的古代汉语教学改革,不仅可以直接提高中小学古诗文教学质量,也可以从语言文字、文化知识等多方面促进中小学语文教师国学素养的提升。因此,高师院校古代汉语课程应该在当前“国学热”的形势之下,以有效对接中小学古诗文教学作为课程改革重点,从语言文字的理解和表达上提升中小学语文教师的国学素养。