早期累积家庭风险对青少年内化问题的影响:弹性双重机制 *

2020-07-20徐文明叶彩霞方烨仪

徐文明 叶彩霞 方烨仪

(1 嘉应学院心理咨询中心,梅州 514015) (2 武汉体育学院研究生院,武汉 430079)

1 引言

与外化问题相比,青少年的内化问题更具有普遍性,其中焦虑和抑郁的检出率分别为31.8%和32%(余萌等, 2017)。此外,具有内化问题的青少年表现出适应能力差、家庭关系不和谐、生活满意度低、应对能力差以及长期高压力感(Essau, Lewinsohn, Olaya, & Seeley, 2014)。鉴于青少年内化问题的普遍性和危害性,有必要探讨其影响因素及作用机制。

Bronfenbrenner(1979)基于生态系统理论,提出家庭环境是影响青少年成长的微观系统。然而,并非所有的家庭因素都是致病因素,只有部分因素才是青少年产生问题行为的家庭风险。例如,Piquero等(2012)对童年时期的风险因子与成人病态行为之间的关系进行元分析发现,环境风险因子几乎全部来自家庭风险,其中家庭风险包括家庭物理风险(住房条件、家庭经济状况、家庭人口数量、家庭所处的社区环境等)和家庭心理风险(父母教养方式、家庭暴力、抚养双亲的心理素质等)。有研究表明,在中低等收入的家庭当中,1/3儿童的认知和社交情绪发展较差(McCoy et al., 2016),且家庭社会经济劣势与青少年的犯罪呈正相关(Savolaine et al., 2018)。根据家庭压力模型(family stress model, FSM)观点,经济困难的压力会导致家长采取严厉的纪律措施来管教孩子,而严厉的惩戒行为则会导致青少年内外化问题的增加(Schenck-Fontaine et al., 2020)。此外,有研究发现,青少年的内化问题与父母温情和支持程度少、父母拒绝、敌意等家庭心理风险因素有关(Gershoff et al., 2010; Hastings,Nuselovici, Rubin, & Cheah, 2010)。也有研究指出,家庭功能实现的越顺畅,家庭成员的身心健康状况就越好(徐洁, 方晓义, 张锦涛, 林丹华, 孙莉, 2008)。然而,产后父母的敌意会增加孩子的内化和行为问题的风险(Velders et al., 2011)。即使是在风险相对较低的家庭环境中,父母的婚姻问题也对儿童的内化问题有着显著的预测作用(Cummings, Keller, & Davies, 2005)。总而言之,家庭风险因素是对内化问题最可靠、最有力的预测变量之一。虽然家庭风险因素对青少年的内化问题影响深远,但是每个因素并非单独起作用,各种风险因素应该是协同发生并通过累积或者叠加的方式对个体产生影响。具体表现为:随着累积风险因素的增加,问题行为并非是线性增加,而是呈几何形式增长(Rauer, Karney, Garvan, &Hou, 2008)。已有研究基于累积风险框架(CRF)发现,累积风险因素对青少年网络成瘾、自伤行为、犯罪行为等外化行为问题具有显著的正向预测作用(葛海艳, 刘爱书, 2018; 李董平, 周月月, 赵力燕, 王艳辉, 孙文强, 2016; Evans, Li, & Whipple,2013; Savolainen et al., 2018)。然而,对于累积风险与内化行为问题之间的关系,特别是早期累积家庭风险对青少年内化问题的影响还没有非常清晰的研究结论。为此,本研究将家庭物理风险、家庭心理风险以及家庭功能风险因素整合成家庭累积风险因素,进而考察其与青少年内化问题之间的关系。

需要指出的是,即使个体经历相同的风险因素,其行为表现仍然会存在较大的差异性(Barnes et al., 2017)。某些变量可能会缓冲家庭风险因素对青少年内化问题的影响(Doan, Fuller-Rowell, &Evans, 2012)。以往研究表明,长期压力环境下会形成一种或多种弹性资源(resilience resources),而且这种资源有助于个体应对严重、重复和长期的不利处境,并且能起到很好的缓冲作用(Schetter& Dolbier, 2011)。这种弹性资源有两个重要维度:自我关注弹性(self-focus resiliency)和他人关注弹性(other-focused resiliency)。前者属于个人取向,具体是指个体对自我积极关注的心理倾向,并推动个体认识并相信自己能够实现自己的潜能,如对于自身资源的感知;后者属于社会取向,是指个体评估自身目前所能接触到的社会关系以及这些关系的价值,如对社会资源的掌控或社会支持的感知。

个人成长主动性(personal growth initiative)是自我关注弹性的重要组成部分。Robitschek(1998)将个人成长主动性定义为一种个体在成长过程中,有意识地、积极主动地去提升和完善自己的倾向。与稳定的人格特质不同,个人成长主动性是一组高级技能,这些技能包括利用资源、计划和对改变的准备等(孙灯勇, 王倩, 王梅, 满丛英,2014; Robitschek et al., 2012)。本研究将个人成长主动性作为家庭风险因素影响内化问题的中介变量。一方面,在影响个人成长主动性的客观因素中,家庭因素被认为是关键因素之一。早期的家庭逆境(童年时期遭受暴力、争吵、被忽视、家庭混乱等)会损害个人成长主动性并影响成年后的健康(Coleman, Zawadzki, Heron, Vartanian, &Smyth, 2016)。另一方面,作为一种积极的个体内在因素,个人成长主动性存在缺失还会损害个体的长期健康(Coleman et al., 2016)。已有研究证明,个人成长主动性与焦虑水平、抑郁症状呈负相关(Weigold & Robitschek, 2011; Yakunina,Weigold, Weigold, Hercegovac, & Elsayed, 2013)。

正如自我关注弹性一样,个体如何看待与他人关系的他人关注弹性资源分别与早期家庭风险和青少年心理健康问题有着直接关系。领悟社会支持(perceived social support)是个体感受到来自他人的关心和支持的重要指标(Coleman et al.,2016)。相对于实际的社会支持,领悟社会支持是个体体验到的或者情感上感受到的支持,具体体现为个体在社会中受尊重、被支持与理解的情感体验和满意程度(黎志华, 尹霞云, 2015)。以往研究表明,相比客观社会支持,领悟社会支持对个体的影响更大(肖征, 2005)。一方面,个体在儿童时期遭受虐待会减少自身对社会支持的领悟,因而更容易出现抑郁和创伤后应激症状(程冉, 王玉锋, 2012; Runtz & Schallow, 1997; Vranceanu,Hobfoll, & Johnson, 2007),另一方面,感受到来自重要他人的社会支持会对个体的生理健康有正向影响(孙兰, 孟慧, 仲伟佶, 2014; Krokavcova et al.,2008)。因此,领悟社会支持能够缓冲早期家庭逆境对于后期健康结果的影响(Coleman et al.,2016),原因在于领悟社会支持度高的个体更愿意将某种家庭逆境(风险因素)视为成长机会,并积极地面对它(Pejičić, Ristić, & Anđelković,2018)。因此,自我关注弹性(个人自主成长性)和他人关注弹性(社会支持)这两条路径缓冲了家庭因素对内化问题的影响。

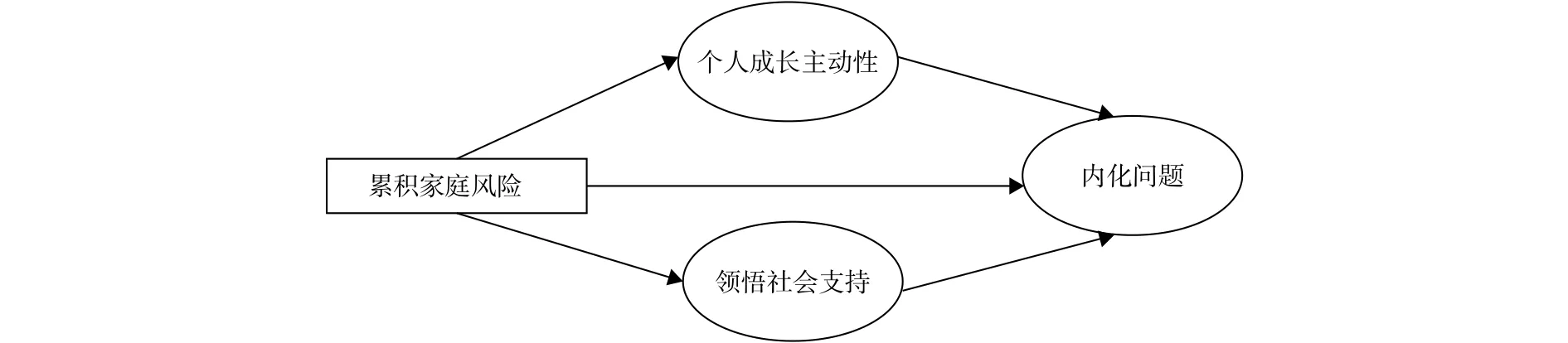

为此,本研究首先采用累积风险框架(CRF)探讨早期家庭风险因素与内化问题的关系,主要纳入与青少年内化问题行为密切相关的重要风险因素。其做法是将早期家庭风险因素的几个核心因素进行累积计算,形成家庭累积风险变量,再分析家庭累积风险因素与内化行为的关系。其次,已有研究发现,早期的家庭风险因素对儿童的影响具有一定的稳定性,会对个体的成长产生消极的影响(Frampton, Poole, Dobson, & Pusch,2018; Geller, Zimerman, Williams, Bolhofner, & Craney,2001; Johnson, Riley, Granger, & Riis, 2013)。因此,本研究通过回溯的研究方式,聚焦儿童期的家庭风险因素对青少年内化问题的影响。最后,本研究将同时考察自我关注弹性(个人成长主动性)和他人关注弹性(领悟社会支持)在家庭累积因素影响问题行为的缓冲机制(模型见图1)。

图1 假设模型

2 研究方法

2.1 被试

经学校和学生本人知情同意,采用随机整群抽样,选取780名青少年参与问卷调查。最终回收有效问卷751份(96.28%)。其中,男生351名(46.74%),女生400名(53.26%)。被试平均年龄15. 96岁(SD=1.47岁)。从来源地看,农村青少年520名(69.24%),城镇青少年231名(30.76%)。

2.2 研究工具

2.2.1 累积家庭风险问卷

此研究基于累积风险模型理论,参考李董平等(2016)对累积生态风险领域的相关研究,选取了在现有文献中被研究者相对认可的因素:家庭物理因素、家庭心理因素以及家庭功能因素。各家庭风险因素的具体说明如下。

(1)个人物理家庭风险。参照和选取现有文献中较被认可的对青少年处境不利的家庭因素,包括父母的文化程度(Gerard & Buehler, 2004)、家庭成员经济状况(王建平, 李董平, 张卫, 2010)、婚姻关系、母亲的精神状态、家庭规模、家庭完整性(Reynolds, Raine, Mellingen, Venables, &Mednick, 2000)以及受虐待的经历(赵幸福等, 2005)。问卷总共15个项目,采用0~2的3点计分,部分项目设计反向计分,总分越高,表示不良经历更多。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.68。

(2)家庭心理不利体验。采用Loucks,Almeida,Taylor和Matthews(2011)修订的家庭不利心理体验问卷,被试主要回答的是在童年期,父母或者其他家庭成年人如何对待自己,包括身体方面和心理方面。问卷总共有7个项目,采用0~3的4点计分,部分项目设计为反向计分,得出的总分范围是0到21,总分越高,表示青少年有更多的不良体验。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.70。

(3)亲子关系。采用Raja,McGee和Stanton(1992)修订的父母与同伴依恋问卷简版。本量表考察青少年与父亲、母亲之间的依恋关系,以此作为家庭功能的考察指标(徐洁等, 2008)。总共10个项目,分为信任、沟通和疏离三个维度。所有项目采用5点计分,得分越高,家庭功能越好。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.85。

对累积家庭风险进行测量得到三个风险因素分和一个总分,然后采用文献中被广泛使用的建模方法计算累积家庭风险指数,即将每个风险变量得分的25%或75%作为临界值,对每个风险因素进行3分编码(2=高风险,1=中风险,0=低风险),然后再综合所有的风险因素,最后得到累积家庭风险指数。风险最高指数为6分,代表高分险,最低指数则为0分,代表无风险。本研究中该问卷的 Cronbach α系数是0.86。

2.2.2 个人成长主动性问卷

采用Robitschek(1998)编制的单一维度的个人成长主动性问卷。所有项目的措词都是积极的,总共有9个项目。各项目均为0~5级评分(0表示完全不赞成,5表示完全赞成),总分是所有项目分数相加。总分越高,表示个人成长主动性的水平越高。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.86。

2.2.3 领悟社会支持问卷

本研究采用领悟社会支持问卷(Zimet,Dahlem, Zimet, & Farley, 1988)。该量表共12个条目,采用7级评分,包含家庭支持、朋友支持和其他支持三个维度。总分是所有项目分的累加,反映个体感受到的社会支持总程度。总分越高,表示个体的领悟社会支持水平越高。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.89。

2.2.4 青少年内化问题问卷

本研究采用Achenbach青少年自评量表(YSR-2001-V),该量表由王润程等(2013)修订成中文版本的问题行为自评量表。本研究选择内化行为问题的分量表作为评估工具,包括焦虑/抑郁因子、退缩/抑郁因子、躯体不适因子三个因子。问题量表由25个条目组成,采用3点计分,其中“无此项表现”计0分,“轻度或有些时候有此表现”计1分,“明显或经常有此表现”计2分。总分越高,表明内化行为问题的可能性越大。本研究中该问卷的Cronbach α系数是0.90。

2.3 研究程序

由受过培训的大学生担任主试,以班级为单位进行团体施测。在正式施测之前,主试强调对调查结果进行保密,只用于科学研究,不做其他用途。之后,主试宣读指导语并要求被试逐项作答以及独立完成。被试作答需要约30分钟,待被试全部完成后立即回收问卷。最后,运用SPSS21.0对数据进行初步处理,采用Mplus7.4建立结构方程模型。

2.4 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验将累积家庭风险、个人成长主动性、领悟社会支持以及内化问题四个变量所有项目进行因子分析,提取一个因子(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。结果表明,第一个因子变量解释率为17.03%,远小于40%,因此,此研究不存在共同方法偏差的问题。

3 结果

3.1 各变量的描述统计和相关分析

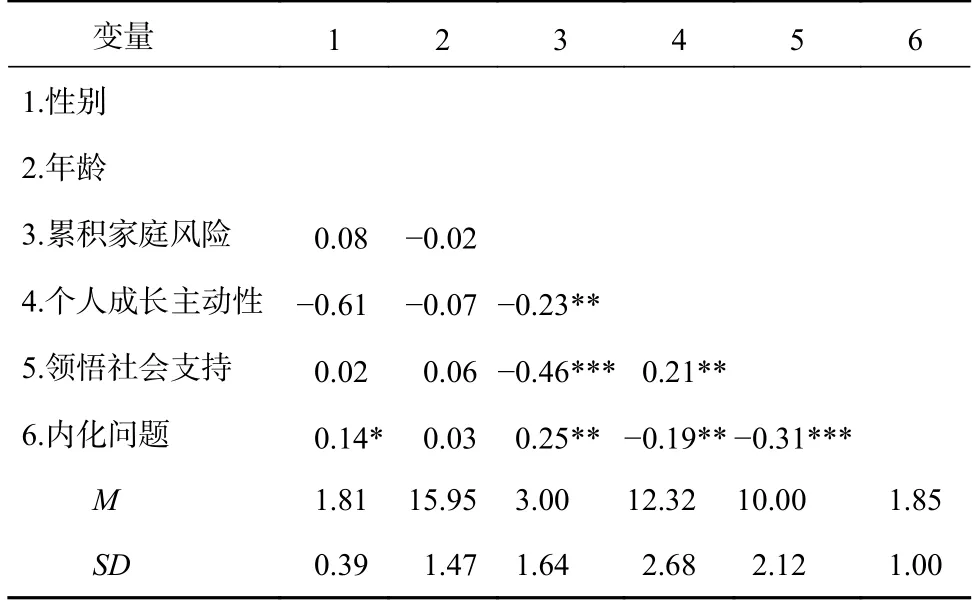

对各变量进行描述性统计和皮尔逊相关分析。由表1可知,个人成长主动性和领悟社会支持分别与内化问题呈显著的负相关,而累积家庭风险与内化问题呈显著的正相关,与个人成长主动性、领悟社会支持之间存在显著负相关。

3.2 中介效应检验

在相关分析的基础上,进一步检验个人成长主动性和领悟社会支持在累积家庭风险与内化问题之间的中介作用。

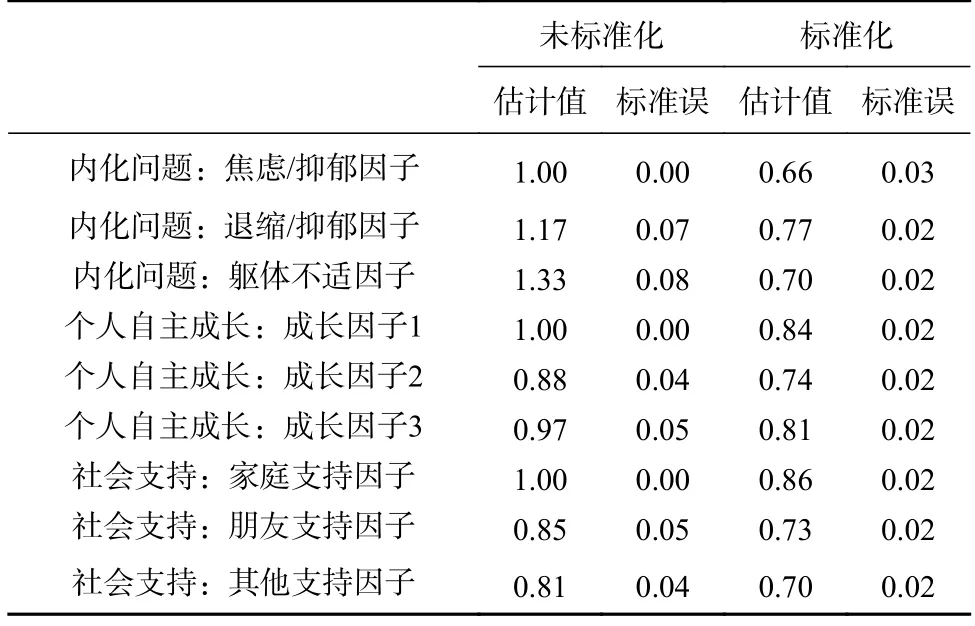

3.2.1 测量模型的拟合

在进行多重模型检验之前,本研究首先使用Mplus7.4对测量模型(M0)进行验证性因子分析。本研究中所使用的潜变量共有3个,分别为内化问题行为(焦虑/抑郁因子、退缩/抑郁因子、躯体不适因子3个因子)、个人自主成长(打包后的3个指标)和社会支持(家庭支持、朋友支持和其他支持3个因子)。结果表明,测量模型拟合比较理想。其中,χ2(24)=63.18,CFI=0.98,TLI=0.97,SRMR=0.03,RMSEA=0.05,RMSEA 的90%置信区间为[0.03, 0.06]。为了区分效度,进一步将3个潜变量合并,形成备择模型,拟合指数为 χ2(27)=1392.68,CFI=0.48,TLI=0.31,SRMR=0.16,RMSEA=0.26,RMSEA的90%置信区间为[0.25, 0.27]。因此,通过对比以上模型发现,三因素的测量模型是最优的模型。如表2所示,所有测量条目在其相应潜变量的标准化因素负荷在0.66~0.84之间,且负荷显著(p<0.001)。

表1 各变量的描述统计及相关分析

表2 测量模型的结果

3.2.2 假设模型的拟合

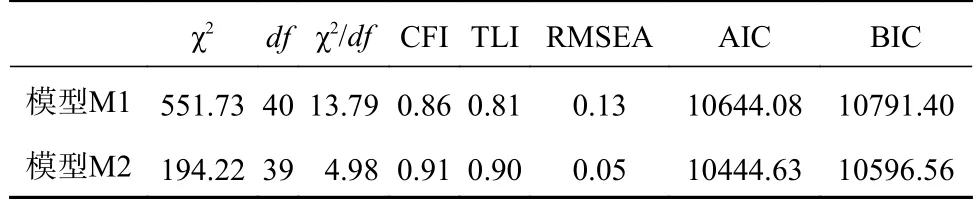

根据假设,分别构建假设模型M1和假设模型M2。假设模型M1为累积家庭风险、个人成长主动性以及领悟社会支持能共同预测内化问题,没有设置中介作用。假设模型M2为累积家庭风险预测内化问题,个人成长主动性和领悟社会支持两个变量作为中介变量,采用Mplus7.4统计软件分别对假设的模型进行拟合。两个模型数据的拟合指标见表3。由表3可知,相比于模型M1,模型M2的各种拟合指标达到了比较理想的水平。

表3 两个假设模型的拟合指标

3.2.3 中介效应模型的特定间接效应分析

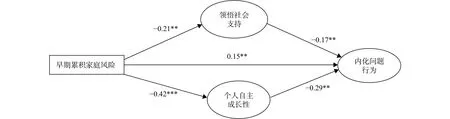

本研究拟采用Bootstrap法对假设模型M2的中介效应进行检验(见图2)。

由图2可知,模型中所有的路径系数都达到了显著水平(p<0.001)。累积家庭风险直接对内化问题的预测作用(β=0.15,p<0.01),95%置信区间为[0.12, 0.16];累积家庭风险对领悟社会支持的预测作用(β=-0.42,p<0.001),95%置信区间为[-0.48, -0.39];累积家庭风险对个人成长主动性的预测作用(β=-0. 21,p<0.01),95%置信区间为[-0.24, -0.17]。领悟社会支持对内化问题的预测作用(β=-0.29,p<0.01),95%置信区间为[-0.34,-0.25],个人成长主动性对内化问题的预测作用(β=-0. 17,p<0.01),95% 置信区间为 [-0.22, -0.14]。

图2 中介效应路径图

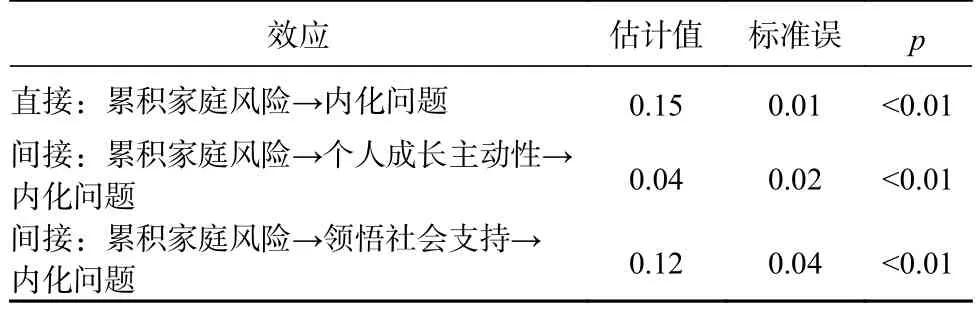

根据路径分析效应分解的原理,累积家庭风险影响内化问题的总效应等于直接效应与间接效应的总和(见表4)。本研究的直接效应为0.15,间接效应为(0.04+0.12=0.16),效应量=ab/c。中介效应占总效应的比例为0.16/(0.15+0.16)=51.61%,即累积家庭风险作用于青少年内化问题的效应有51.61%是通过个人成长主动性和领悟社会支持这两个变量所起的作用。此外,两个中介变量在自变量和因变量之间所起的作用并不一样,对两个变量作为中介变量的间接效应估计值进行卡方检验(Muthén & Muthén, 2010)。结果发现,通过领悟社会支持的间接效应估计值显著高于个人成长主动性的间接效应的估计值(p<0.001)。

表4 中介效应模型的特定间接效应分析

4 讨论

本研究发现,累积早期家庭风险对青少年的内化问题产生正向预测,即青少年经历的风险因素越多,其内化问题行为也会越多。这与以往的研究是一致的(Savolainen et al., 2018)。同时也支持累积风险框架的观点,即风险因素累积越多,则个体的行为问题越多(Evans et al., 2013;Obradović, Shaffer, & Masten, 2012)。这一结果还符合家庭压力理论模型,即累积家庭风险越多的家庭,父母感受压力会越大,从而导致父母在教育孩子时更多使用严厉的纪律措施(包括体罚、言语攻击和胁迫等),而这些严厉纪律行为的增加会导致青少年出现更多的内化问题(Schenck-Fontaine et al., 2020)。

本研究根据累积生态风险模型和心理弹性理论,构建了一个双重中介模型,具体为累积家庭风险通过弹性资源(个人成长主动性和领悟社会支持)的中介作用从而影响内化问题。结果发现,个人成长主动性在累积家庭风险影响青少年内化问题中起中介作用。该结果也进一步支持以往的研究结论,即青少年内化问题主要受家庭风险因素和个人成长主动性的共同影响(Weigold &Robitschek, 2011; Whittaker & Robitschek, 2001)。一方面,经历家庭风险因素越多,越降低个体的改善自身能力的动力(Coleman et al., 2016),导致个体的内化问题就越多(Yakunina et al., 2013)。另一方面,个体经历的家庭风险越多,青少年就会有越多的不自信、挫败和无助等的消极体验,易导致个体在成长过程中不积极、不主动。可见,作为一种积极的内在因素,个人成长主动性缓冲家庭风险因素对问题行为的影响。此外,以领悟社会支持为中介,建构累积家庭风险影响内化问题的结构模型。结果发现,累积家庭风险可通过弱化个体的领悟社会支持从而间接影响其内化问题。这印证了以往的研究结论(Coleman et al.,2016),即领悟社会支持在早期家庭逆境和后期健康结果之间有中介作用。可能的原因在于那些经历多重风险的人会降低自身对来自他人的关心、帮助和支持的感知,甚至误会他人的好意,从而出现偏离正常发展轨迹的行为问题。作为青少年内化问题的保护因素之一,社会支持是个体感受到来自社会的支持和力量。当领悟的社会支持高时,个体就会体会到高自尊,进而对自己有更高的评价,同时也会变得更加自信和乐观(Baumeister,Campbell, Krueger, & Vohs, 2003),获得更多的积极体验,内化问题自然就会减少。综上,双重机制在一定程度上有利于缓冲家庭逆境的负面影响,促进青少年积极发展的作用。

研究结果发现,在双重弹性模型中,累积家庭风险对青少年内化问题的效应有51.61%是通过个人成长主动性和领悟社会支持这两个中介变量起作用的。也就是说,累积家庭风险通过两条路径影响青少年的内化问题,即累积家庭风险通过负向预测个人成长主动性和领悟社会支持,进而降低青少年的内化问题。比较间接效应估计值发现,通过个人成长主动性的间接效应估计值低于领悟社会支持的间接效应估计值。这些观点与一般性行为问题理论(Gottfredson & Hirschi, 1990)的观点不一致。Gottfredson和Hirschi认为,自身心理素质在家庭处境不利影响问题行为的过程中起着关键性作用。不一致的原因可能与本研究中被试自我报告的方式有关,即被试可能会对自己行为问题出现的原因更多强调与他人互动。因此,在自我报告的过程,有意或无意中弱化自身心理素质在问题行为形成过程的关键性作用,反而过分强调社会互动的问题。需要指出的是,早期累积家庭风险对内化问题有直接影响,这表明需要考虑额外的解释变量和影响机制,同时也是未来研究需要探讨的地方。

5 结论

本研究的结论:(1)累积家庭风险对青少年的内化问题呈显著的正向预测作用;(2)个人成长主动性和领悟社会支持在累积家庭风险对青少年内化问题的预测关系中有显著的中介作用,其中领悟社会支持的中介效应更大。