民警社交媒体自我呈现对工作满意度的影响—积极情绪的中介作用 *

2020-07-20刘志宏

王 琼 刘志宏 张 萌

(中国人民公安大学犯罪学学院,北京 100038)

1 问题提出

在执法规范化的背景下,高负荷、高强度、高风险的职业特点以及经常接触负性事件的工作性质造成了民警较低水平的工作满意度(谢家玲,潘奎琼, 刘世华, 2012; 汤芙蓉, 2018)。由于公安工作具有特殊性,对从业者职业素养和能力有特殊要求,因此,公安职业教育和训练的专业化水平较高,从警后职业再选择的机会较少,范围也较窄。在这种情况下,民警一旦产生职业倦怠或不满,往往因离职受限带来更大的情绪反应,或更严重的问题行为。工作满意度(job satisfaction)是指个体通过认知和情感角度的评估,表达对其工作满意与否的程度的一种态度倾向(Brief,1998),其决定因素包括成就感、情绪体验等内在因素和人际互动、他人评价等外在因素。因此,民警的情绪体验等内在因素会影响其工作满意度,而人际互动等外在因素则不仅能够对民警工作满意度产生影响,而且能够通过影响民警的内在因素从而对工作满意度产生间接影响。社交媒体的自我呈现作为个体传统人际互动模式在网络上的延伸,属于影响民警工作满意度的外在因素。鉴于此,本研究拟探讨民警在社交媒体中自我呈现、情绪与工作满意度之间的关系。

1.1 社交媒体自我呈现与工作满意度的关系

社交媒体在个体社会化过程中起到了不可或缺的媒介作用,个人所拥有创造内容并通过网络传播的能力是社交媒体的突出表现(孙楠楠,2009),也满足了构建个体自我形象、扩大社会网络及提升人际关系的需求(胡春阳, 2015; 李鑫, 尚恩洁, 2018)。研究表明社交媒体成为年轻一代员工表达工作满意程度的主要渠道(Conway, Rosati,Monks, & Lynn, 2019; Holland, Cooper, & Hecker,2016),为员工提供了发泄消极情绪的机会(Richards, 2008),对工作满意度具有积极影响(Demircioglu, 2018; Lee & Cho, 2019)。然而,也有研究得出相反的结果:社交媒体使用显著正向预测反工作生产行为(李昳, 张向前, 2019)。这一矛盾结果可能与个体在社交媒体中不同的使用行为有关(姚琦, 马华维, 阎欢, 陈琦, 2014; Kim,LaRose, & Peng, 2009)。

自我呈现是指个体为了使他人产生某种印象而有意调整自己的行为所进行的“表演”(Goffman, 1959)。社交媒体中的自我呈现是对传统的自我呈现的网络化延伸,社交媒体扩展了传统自我呈现的“舞台”,成为反映真实世界人际关系的第二平台,个体会根据自我期待选择积极或真实自我呈现。自我呈现的不同方式都能够预测工作满意度水平,与工作相关的积极自我呈现通过塑造积极自我形象产生自我肯定,增强自我效能感,进而影响工作满意度(陈必忠, 2018;Toma, 2010);而真实自我呈现则通过表达真实状态获得其他用户的关注与支持,增进关系亲密度,从而对生活产生积极影响(刘庆奇, 孙晓军, 周宗奎, 牛更枫, 2015)。由于工作性质等原因,民警在社交媒体中的自我呈现受到多方面的限制,因而与普通行业从业者的自我呈现策略有所不同,自我呈现策略的差异是否对社交媒体自我呈现与工作满意度的关系产生影响需要进一步探讨研究。因此,提出假设1:民警在社交媒体中的自我呈现对工作满意度具有正向预测作用。

1.2 情绪与工作满意度的关系

双因子理论认为情绪是影响个体工作满意度的一种重要内在因素(Herzberg, Mausner, &Snyderman, 1959)。情绪可以分为积极情绪和消极情绪,个体的消极情绪源于客观情境与主观需要不相符,产生积极情绪的原理则与之相反。以往研究证实了积极情绪能够正向预测工作满意度(Airila, Hakanen, Luukkonen, Lusa, & Punakallio,2013),这是因为积极情绪对个体的心理弹性水平、即时思维-行动规模和个人资源的提升都具有促进作用(Fredrickson, 2001; Fredrickson & Branigan,2005; Harker & Keltner, 2001),从而有效应对工作中的问题,职业的良性发展能提升主观幸福感。相较于积极情绪,消极情绪在既往研究中对工作满意度的影响明显相反,甚至导致个体产生反生产行为(金婷婷, 章雷钢, 2015; Barsade & Gibson,2007),这是因为消极情绪会使个体对工作持消极倾向,降低其工作热情,进而影响其工作行为(Carlson,Kacmar, Zivnuska, Ferguson, & Whitten, 2011)。

民警由于长期接触暴力、意外伤亡等负性事件,消极情绪体验较普通人更为明显,表现为易激惹、情绪起伏大等特点。在防爆、监狱等特殊警种中,民警的消极情绪较为常见,且普遍高于一般群体(陈丹丹, 邢强, 胡慧容, 2010; Kale &Gedik, 2020),故而心理健康工作者较多关注民警的负性情绪体验,以“治病”的思维对民警所暴露出的问题进行干预研究,却忽略了对民警积极自我能量的发掘。实际上,在受到消极情绪影响的同时,民警在工作中与社会公众互动所获得的成就感和积极情绪更为明显,从而可能对工作满意度产生更为显著的影响。基于此,提出假设2:民警的积极情绪和消极情绪分别能够正向和负向预测其工作满意度。

1.3 情绪在自我呈现与工作满意度之间的中介作用

有研究者认为,自我呈现与满意度的联系并非直接的,而是存在着情绪等中介因素(刘庆奇,张晨艳, 孙 晓 军, 牛 更 枫 , 周宗奎, 2017; Moè,Pazzaglia, & Ronconi, 2010)。同时,有研究发现,情绪对积极自我呈现和真实自我呈现的中介作用并不完全相同(牛更枫等, 2015)。个体在社交媒体中的积极自我呈现主要通过自我认同获得积极情绪体验,从而对工作产生积极态度;而真实自我呈现则主要通过满足自我表达的需要缓解个体的消极情绪,从而增强个体的社会适应性,达到内外相对平衡。但目前相关研究较少,情绪作为中介因素在社交媒体自我呈现与工作满意度之间的影响路径还有待于进一步验证。

值得注意的是,以往研究证实社交媒体自我呈现与工作满意度的相关关系,但社交媒体自我呈现影响工作满意度的作用机制等问题并未得到明确的解释,积极情绪和消极情绪是否都具有中介效应?情绪对于积极、消极自我呈现是否具有相似或相反的中介效应?这些问题也需要进一步研究。因此,提出假设3:情绪在民警社交媒体积极自我呈现、真实自我呈现与工作满意度的关系中起到中介作用。

2 方法

2.1 被试

以使用社交媒体的民警群体为被试进行问卷调查,共发放问卷242份。由于网络使用习惯等原因,参与问卷调查的民警年龄范围为22~45岁,筛选得到有效问卷223份,回收率为92.15%,其中有效被试平均年龄为26.89岁。被试使用社交媒体的时间均超过2年。

2.2 研究工具

2.2.1 积极情感消极情感量表

该量表为邱林、郑雪和王雁飞(2008)基于国外版本(Watson, Clark, & Tellegen, 1988)修订的本土化情感量表,分为积极和消极情感两个分量表,各9个项目,积极情感量表包括“精神充沛的”等,消极情感量表包括“惊恐的”等。该量表采用5点评分(5表示“非常强烈”,3表示程度“一般”,1表示“非常轻微”),得分情况反映个体情绪水平。本研究所使用的积极情感量表和消极情感量表的内部一致性α系数分别为0.96和0.94。

2.2.2 工作满意度量表

工作满意度量表(Brayfield & Rothe, 1951)用来衡量民警的整体工作满意度,共18个项目,采用5点评分(5表示“非常同意”,3表示“不确定”,1表示“非常不同意”),该量表得分越低,说明民警的工作满意度越低。工作满意度量表在本研究中的内部一致性α系数为0.86。

2.2.3 社交网站自我呈现问卷

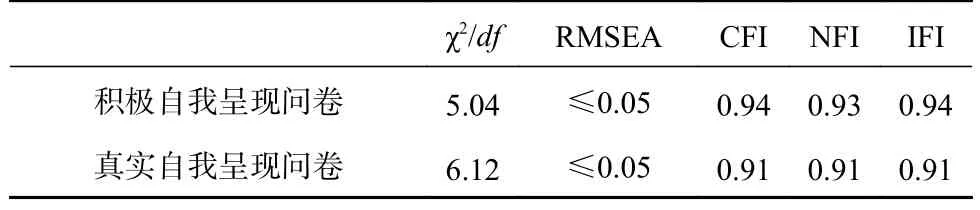

自我呈现问卷共10个项目,分为积极自我呈现和真实自我呈现两部分(Kim & Lee, 2011),前者由是否仅倾向于发布展示个人快乐、积极形象和状态的6个项目组成,可表示被试对于积极自我呈现态度的倾向性;后者由是否发布真实照片、表达真实情感等使用行为的4个项目构成,得分结果与个体倾向于真实表达感受和状态的程度相关。问卷采用7点评分(7表示“完全同意”,4表示“不确定”,1表示“完全不同意”),得分越高表示个体积极(或真实)自我呈现的倾向性越高。对翻译后的中文版问卷进行验证性因素分析(结果见表1),本研究中上述问卷的内部一致性α系数分别为0.87和0.76。

表1 自我呈现问卷的验证性因素分析

该问卷所基于的社交媒体(“脸书”)与国内的社交媒体微博、微信等具有同类化的运行模式和社交范围,因此翻译后的自我呈现问卷可以用于测量我国民警社交媒体自我呈现的倾向性。

2.3 共同方法偏差检验

本研究通过问卷调查的方式收集全部数据,在设计、发放问卷时进行匿名调查、指导语解释数据用途以及反向计分等必要的程序控制手段的基础上,采用Harman单因素检验分析检验所收集的数据是否存在共同方法偏差。使用SPSS对问卷所包含的变量进行探索性因子分析,提出10个特征值大于1的主要成分,且首个主成分仅解释了20.93%的总变异量,方差解释率不足40%,表明共同方法偏差在本研究所收集的数据中不明显。

2.4 中介作用检验

运用多元回归分析和偏差校正的百分位Bootstrap法进行中介效应检验,通过SPSS宏(PROCESS, www.afhayes.com)进行中介效应检验,置信区间设置为95%。

3 结果

3.1 自我呈现、情绪与工作满意度的相关分析

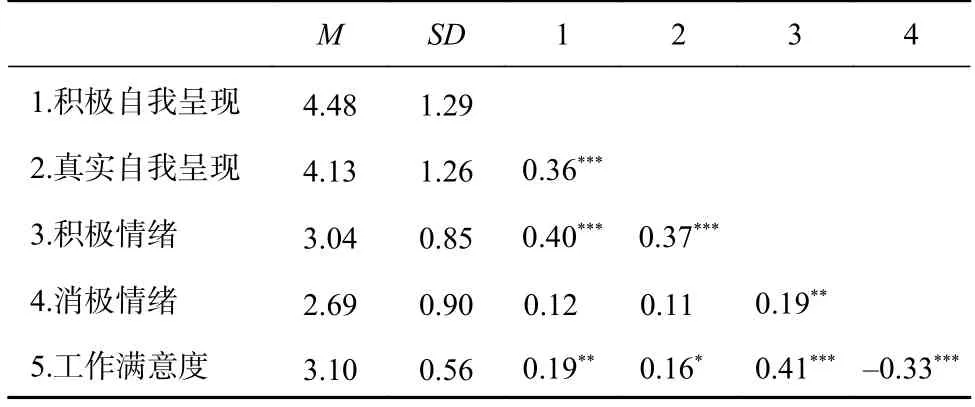

分析各变量间的两两相关性,结果如表2所示。工作满意度与除消极情绪以外的其余变量均呈显著正相关,与消极情绪呈显著负相关;积极情绪与不同的自我呈现策略及消极情绪均呈正相关,而消极情绪与自我呈现的相关性不显著。

表2 描述性统计结果和变量间的相关分析

相关分析表明,民警的消极情绪与积极自我呈现、真实自我呈现都不具有统计学意义上的相关性,因此不再将其纳入后续回归分析的探讨验证中。

3.2 积极自我呈现与工作满意度:积极情绪的中介作用

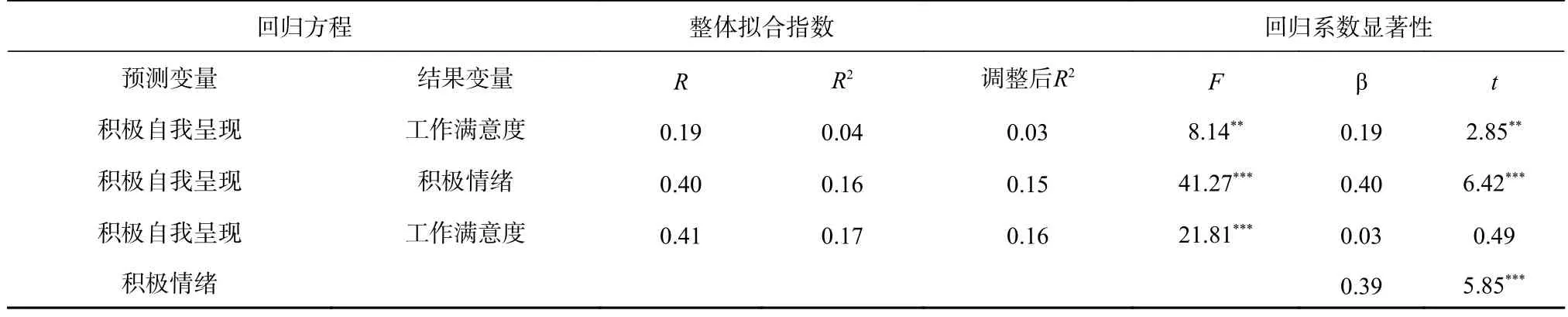

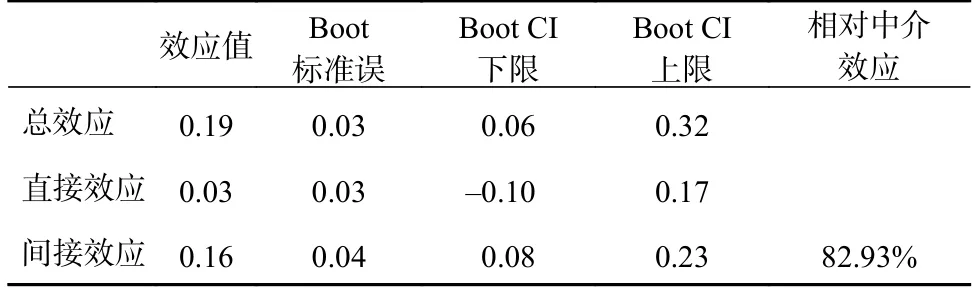

通过回归分析进一步研究民警积极自我呈现影响工作满意度中积极情绪的中介作用,结果如表3所示。积极自我呈现对民警的工作满意度的预测作用显著(β=0.19,p<0.01),且积极自我呈现对积极情绪具有显著预测作用(β=0.38,p<0.001);当积极自我呈现和积极情绪同时预测工作满意度时,积极情绪的预测作用显著(β=0.39,p<0.001),积极自我呈现的直接预测作用不显著(β=0.03,p>0.05),因此积极情绪在积极自我呈现对工作满意度影响中起到完全中介作用。

运用Bootstrap法分析积极情绪在上述变量之间的中介效应,根据检验结果所示(见表4),由于积极自我呈现→工作满意度的总效应的置信区间不含0值,而直接效应的置信区间含有0值,即积极自我呈现对工作满意度影响的直接效应不显著,说明有唯一的中介变量存在于该影响路径中。该中介效应是由积极自我呈现→积极情绪→工作满意度产生的间接效应,0值不被包含在置信区间内,也就是说,积极情绪在社交媒体中积极自我呈现与民警的工作满意度之间的间接作用显著。

表3 积极自我呈现等相关变量关系的回归分析

3.3 真实自我呈现与工作满意度:积极情绪的中

介作用

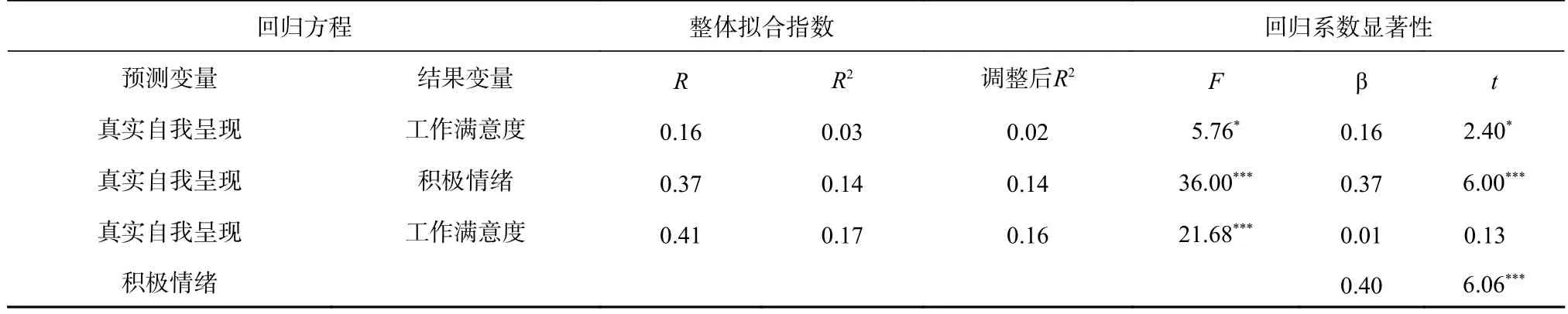

回归分析结果(见表5)显示,真实自我呈现能显著预测民警的工作满意度(β=0.16,p<0.05),且能够显著预测积极情绪(β=0.37,p<0.001);当真实自我呈现和积极情绪同时预测工作满意度时,积极情绪的预测作用显著(β=0.40,p<0.001),而积极自我呈现的直接预测作用不显著(β=0.01,p>0.05),因此,积极情绪在真实自我呈现对工作满意度的影响中也起到完全中介作用。

表4 影响路径1的中介效应分析

表5 真实自我呈现等相关变量关系的回归分析

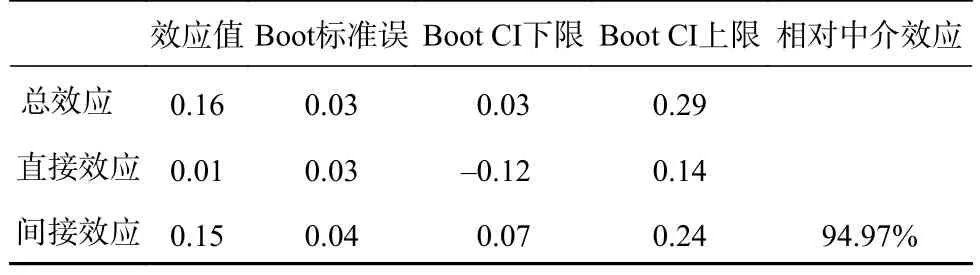

进一步分析上述变量之间的中介效应,根据检验结果所示(见表6),由于该影响路径中由真实自我呈现→工作满意度的总效应的置信区间不含0值,而直接效应的置信区间含有0值,即真实自我呈现对工作满意度影响的直接效应不显著,说明该影响路径中存在唯一的中介变量。该中介效应是由真实自我呈现→积极情绪→工作满意度产生的间接效应,其置信区间不含0值,表明积极情绪在民警积极自我呈现与工作满意度之间具有显著的间接作用。

表6 影响路径2的中介效应分析

4 讨论

4.1 民警自我呈现与工作满意度的关系

民警在社交媒体中的自我呈现正向预测工作满意度,验证了本研究的假设1。但自我呈现对工作满意度没有显著的直接预测作用,这与以大学生、青少年为主要研究对象的研究结果具有一定差异(牛更枫等,2015),可能与民警的工作性质和自我呈现的目标观众等因素有关。首先,保密纪律在一定程度上限制了民警在社交媒体中自我呈现的自由程度,从而阻碍了自我呈现对工作满意度的直接预测作用。其次,个体所选择的自我呈现方式的不同与目标观众的特点有关(Hogan,2010),民警工作中的人际关系复杂程度远远高于青年学生的学校人际关系,这使得民警在自我呈现时不得不预先考虑其“目标观众”,无论是表现积极自我形象还是表达真实情感状态都会考虑其是否具有自我呈现风险(Berg & Derlega, 1987;Kowalski, 1999),是否会对其形象和人际关系产生消极影响,可能由此导致自我呈现对工作满意度的直接影响不显著。

4.2 民警情绪对工作满意度的影响

研究表明,民警的积极情绪与工作满意度呈正相关,消极情绪与工作满意度呈负相关,验证了假设2。这一结果与以往研究结果一致(金婷婷,章雷钢, 2015; Airila et al., 2013),情绪一方面可以直接影响民警的行为,另一方面可以影响民警的工作态度,进而间接对民警的工作行为产生影响。具体而言,民警受到积极情绪的调动,其工作积极性会相应提高,从而对执法效率和工作效果都有正向促进作用,由此获得的来自他人的正向反馈又会强化其积极情绪,而消极情绪则相反。同时,积极情绪有助于民警的自我心理调适,长期获得积极情绪体验的民警的心理健康水平更高(王振宏, 王永, 王克静, 吕薇, 2010),还有助于缓解心理应激症状(徐媛媛等, 2015),良好的心理状态也会对民警的工作满意度产生一定影响。此外,该结果也进一步证实了情绪调控对于提升民警工作满意度的现实意义。

4.3 积极情绪在民警自我呈现对工作满意度影响中的作用

本研究结果表明,积极情绪在民警社交媒体自我呈现对工作满意度的影响中起完全中介作用,验证了假设3。而消极情绪与自我呈现不具有统计学意义上的相关性也进一步说明了社交媒体自我呈现对情绪调节的积极作用。职业限制等原因导致民警自我呈现通过积极情绪间接影响工作满意度,由于民警的工作占据个人生活的较大比例,这使得民警的社交对象在很大程度上与工作相关联,而社交媒体的性质决定了民警在社交媒体中的人际互动与现实生活中的人际关系高度重合,因而不管民警的社交媒体使用行为倾向于积极还是真实自我呈现,这种“熟人型”社交媒体自我呈现使得民警可以通过线上互动加深与线下成员的社会联系的紧密程度,满足民警自我表现与获得良好人际关系的心理需求,进而调动民警的积极情绪。积极情绪的积累进一步加深其自我认同,使其工作热情得到激发,进而对工作满意度产生积极影响(金婷婷, 章雷钢, 2015; Miner &Glomb, 2010)。另一方面,“熟人型”社交媒体自我呈现增加了个体对其所属群体的归属感(Zhao, Grasmuck, & Martin, 2008),既引发积极情绪,也缓解了消极情绪,在一定程度上避免了民警因愤怒等消极情绪而产生工作积极性、工作绩效降低等阻碍生产的态度和行为,进而反向提高了民警的工作满意度。

值得注意的是,积极情绪在民警社交媒体真实自我呈现与工作满意度间的中介效应更为明显,这可能与民警的职业特殊性以及民警群体特质相关。首先,动机作为内在因素影响个体自我呈现方式(Jung, Youn, & McClung, 2007),民警在日常接触负性事件后,情绪表达与调适成为其自我呈现的主要动机,但积极自我呈现在表达过程中对信息进行了违反真实情感的二次加工,在一定程度上阻碍了积极情绪的获得;而表露真实状态的真实自我呈现则迎合了民警的内在需求,且真实自我呈现所形成的真实个人形象有助于获得他人的正向反馈,更有利于缓解负性事件所带来的压力与应激反应,积累积极情绪体验。其次,与以往研究对象相比,民警的性别比例较为特殊,男性占比较大,而男性更倾向于通过社交媒体表现真实状态和想法(Jung et al., 2007),来满足“自我表现”的心理诉求,从而唤起更大程度的积极情绪作用于其对职业的主观情感。

4.4 启示和展望

本研究结果证实了社交媒体中自我呈现对于民警工作满意度的积极影响和预测作用,对从自我呈现角度寻找切入点开展公安政治思想工作和心理健康工作提供理论支撑,引导民警正确利用社交媒体进行自我呈现,有效进行情绪表达。同时,积极情绪在自我呈现与工作满意度中起到中介作用,也说明了积极情绪调节技术的重要作用,可以在心理行为训练、心理咨询中使用该技术引导民警识别并关注积极情绪,发挥积极情绪的强感染力来提高民警工作满意度。

当然,本研究也存在一些局限。首先,社交网络自我呈现问卷在本研究中的效度与以往研究相比存在一定差异,该问卷与民警群体的匹配性不算理想,这可能与民警职业要求有关,未来可探索修订或编制更为适合民警群体的自我呈现问卷,并进一步探讨民警产生不同自我呈现策略的动机。其次,由于取样限制和用户年龄特征等原因,参与调查的多为青年民警,对研究结果的代表性具有一定的影响,因此未来研究可进一步细化年龄、职级等因素对民警自我呈现策略的影响及其在自我呈现与工作满意度关系中的作用。

5 结论

第一,民警在社交媒体中的自我呈现、积极情绪与工作满意度呈显著正相关,积极自我呈现与工作满意度的相关性更高。第二,积极自我呈现和真实自我呈现都对民警的工作满意度有正向预测作用,但直接预测作用不显著;积极和真实自我呈现都正向预测积极情绪,积极情绪在自我呈现与工作满意度的影响中均起到唯一中介作用。