基于空间句法的杭州东梓关新村空间形态 研究

2020-07-17赵捷虞志淳

赵捷 虞志淳

摘要:随着乡村振兴战略的实施与推进,新民居建设重点从传统符号模仿转变为传统宅院空间的塑造与更新,其中江浙地区的杭派新民居建设走在当代中国民居模式探索的前列。本文通过对典型案例浙江省杭州市富阳区场口镇东梓关新村的实地调研,运用空间句法从村域、街巷、院落多层次分析杭派新民居的空间形态和空间组合特征,并进行空间优化改造,探索归纳村落的量化设计思路与方法,为今后村落的规划设计提供参考与借鉴。

关键词:杭派新民居;空间句法;量化分析;空间形态;东梓关新村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.05.007 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)05-0049-08 文献标识码:A

Research on the Spatial Form of Dongziguan New Village in Hangzhou by the Space Syntax

ZHAO Jie, YU Zhichun

[Abstract] With the implementation and promotion of rural revitalization strategy, the focus has transfromed from surface form to space shaping and renovation, where the new Hangzhou dwelling is at the forefront in exploring the modern Chinese dwelling models. Based on the field investigation of typical examples of Dongziguan New Village, this paper analyzes the spatial morphology and spatial combination characteristics of new Hangzhou dwellings from the multiple levels of the village area, streets, and courtyards by spatial syntax, and space optimization design. Finally, the paper explores and summarizes the quantified design ideas and methods of the village, and provides reference forvillage planning and design in the future.

[Keywords] new Hangzhou dwelling; space syntax; quantitative analysis; spatial form; Dongziguan New Village

1研究背景

隨着乡村振兴战略成为当前农村建设的重点,如何实现农村现代化,探索具有中国特色的农村民居模式成为我们的重要目标[1]。面对现代新农村地域文化缺失,人际交往减弱,组合模式单一的现状,杭州自2014年开始提取传统民居特征,打造杭派民居示范村作为“杭派民居”的典范[2]。杭派新民居主要指杭州及周边地区的新民居类型,通过提取传统民居元素,在空间格局、功能格局、建筑形式等各方面体现杭州独特民居文化特征,并在继承传统杭州民居内涵的基础上进行创新。其中杭州市富阳区场口镇东梓关村是杭派新民居的典型代表,在传统院落形式之上运用灵活的空间组合方式,形成了独具特色的民居院落与村落。本文旨在通过量化方法研究东梓关村的空间形态与组合特征,探究这种村落民居模式的可行性,为新农村的建设提供参考与借鉴。

2研究方法

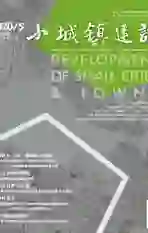

空间句法在20世纪70年代由英国伦敦大学比尔·希利尔教授提出,是基于空间的拓扑关系分析城市与建筑空间形态的理论方法与工具,近年来被广泛运用在规划与设计领域[3]。空间句法与传统形态学中对具体空间的点、线、面研究方法不同,对建筑物、道路、景观、聚落等结构秩序进行量化分析,研究人的认知与空间构成之间的关系[4],重点关注空间群体之间的互相关系,这与本文对民居空间形态和组合特征[5]的研究相符。空间句法使用DepthMap软件建立模型,主要有轴线分析图、凸空间分析图、视域分析图三种模式,通过解析句法指标分析空间特征[6]。不同于以往基于空间句法的村落宏观路网体系、传统村落空间特征研究等[7-11],本文将东梓关新村分为村域、街巷、院落三个不同空间层次,分别对应不同分析模式使用空间句法指标解析空间特征,结合实地调研分析其优点与不足之处,并在总结分析的基础上进行优化设计(见表1)。

3 空间特征

东梓关新村将传统民居的院落式布局应用于单体院落的组合之中,由5~8个单体院落组合成一个民居组团,将多个民居单体的入户空间组合形成了多户合用的组团中心,形成了建筑疏密有致、邻里交往密切的院落式格局。新村在北侧有车行、人行两个主要出入口,与老村落相联系,主要人行入口位于村落东北侧,与位于新村中心的公共广场相连。一条主要的车行道路自西北向东南贯穿整个新村,与各个巷道分支一起将各个民居组团有机地联系在一起,形成建筑单体院落—民居组团—街巷空间—整体村落,由小到大,层层递进的空间格局(见图1)。

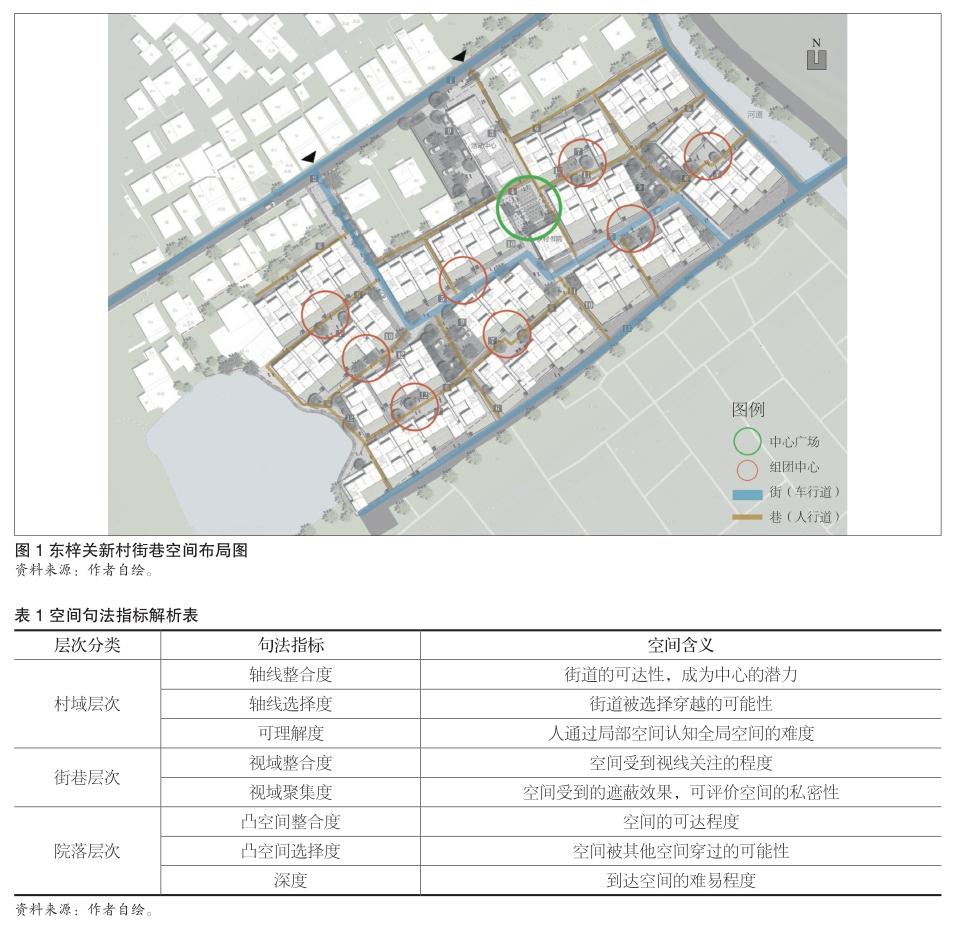

民居单体有小开间大进深(11米×21米)和大开间小进深(16米×14米)两种基本形态,延续了传统民居的院落式布局,分为前、内、后三院,由建筑墙体与围墙围合而成。民居院落单体通过镜像、旋转转变为四种基本单元,并通过建筑围合与前后错位形成民居组团(见图2、图3)。组团中心广场与北侧民居的前院、南侧民居的后院相连接,既提供了植被绿化,又有助于邻里交往,形成和谐共存的民居组团空间。

4 基于空间句法的空间形态分析与优化

4.1村域层次

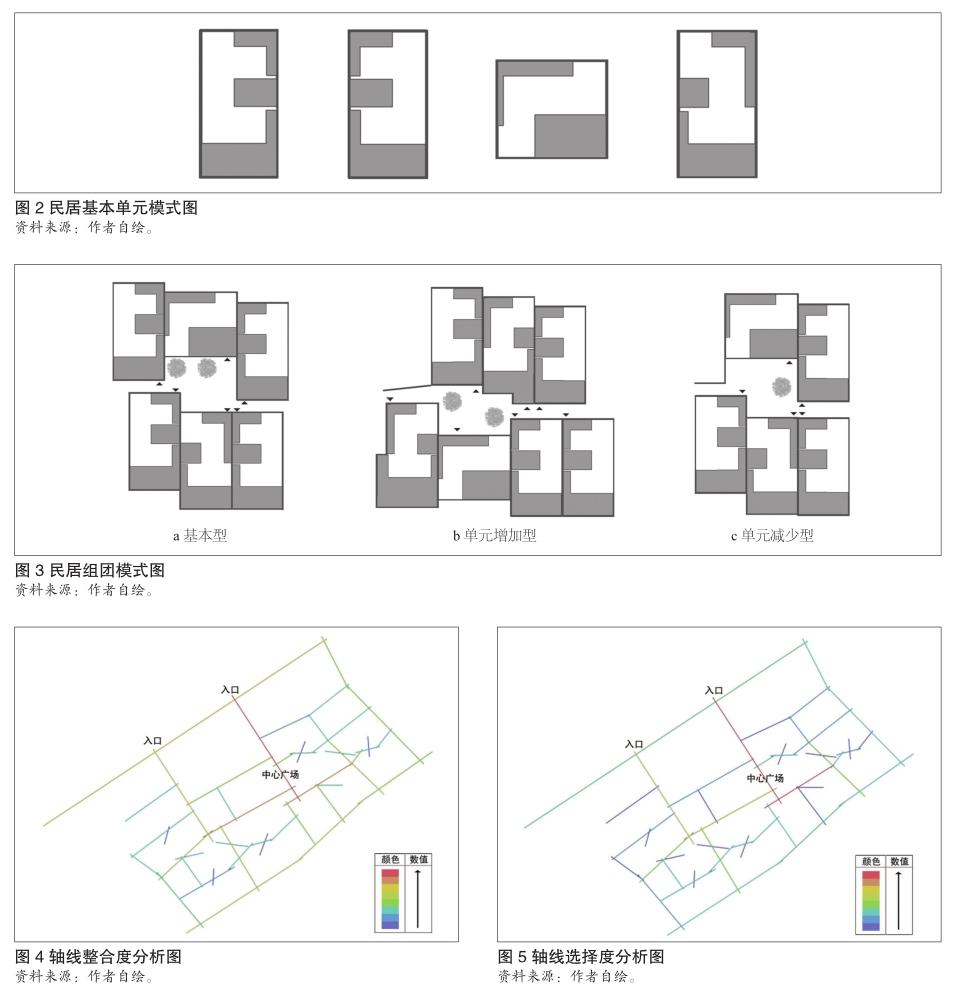

建立轴线模型分析整个新村的街道路网结构,整合度表示某个空间可达程度,整合度越高表示吸引人群到达的能力越强,越容易成为中心区域。从软件模拟得出的可视化分析图暖色调表示数值高、冷色调表示数值低,并且可以输出各个空间的具体数值。轴线整合度分析图中可以发现入口处与中心广场的轴线是整个区域整合度最高的地方,其数值是1.73,远高于平均整合度1.13,这是整个区域的人流汇聚之处,是区域最为开放的公共空间(见图4)。选择度则表示某个空间被选择穿越的可能性,值越大表示其作为主要通道的能力越强。从轴线选择度分析图中可以发现贯穿村落的主要车行道与入口道路的选择度较高,数值约为平均数值的3倍,而其他的次要道路与组团内部道路的数值较低,这意味着村落的主要的车行、人行道作为通道的使用率较高,人们通常不会选择穿过民居组团而到达另一场地,使得民居邻里空间不会被外部人群频繁打扰,有较好的私密性(见图5)。

入口广场具有最高的整合度与选择度,与多条整合度较高的轴线相连,既是一个集散空间又是指引区域,作为主要道路的选择度相对较高,而各组团内部作为私密空间与其他空间的连接大大减少,整合度与选择度的值都相对较低,可见通过合理调整各个空间的连接形式与数量可以将空间分成私密性不同的多个层次,营造多样化的空间场所。

可理解度是整体整合度与连接度的相关值,主要是衡量人通过局部空间认知全局空间的难度,用R2表示。R2的值越大表示从局部感知整体的能力越高,一般R2大于0.5时说明空间的可理解度较高[12]。东梓关村R2的值为0.63,数值较大,意味着区域的可理解度较好,居民对于全局空间有较好的认知水平,在空间中的行为分布较为规律(见图6)。相对于古代传统村落较低的理解度[13],作为现代新农村的东梓关新村的可理解度较高,对外防御性大为降低,即使是外来的游客也可以方便地在新村内游览,这与实地调研中发现有半数的民居被改造为民宿的现象相符,说明这种层次分明的空间布局增大了其发展为旅游民宿片区的可能性。

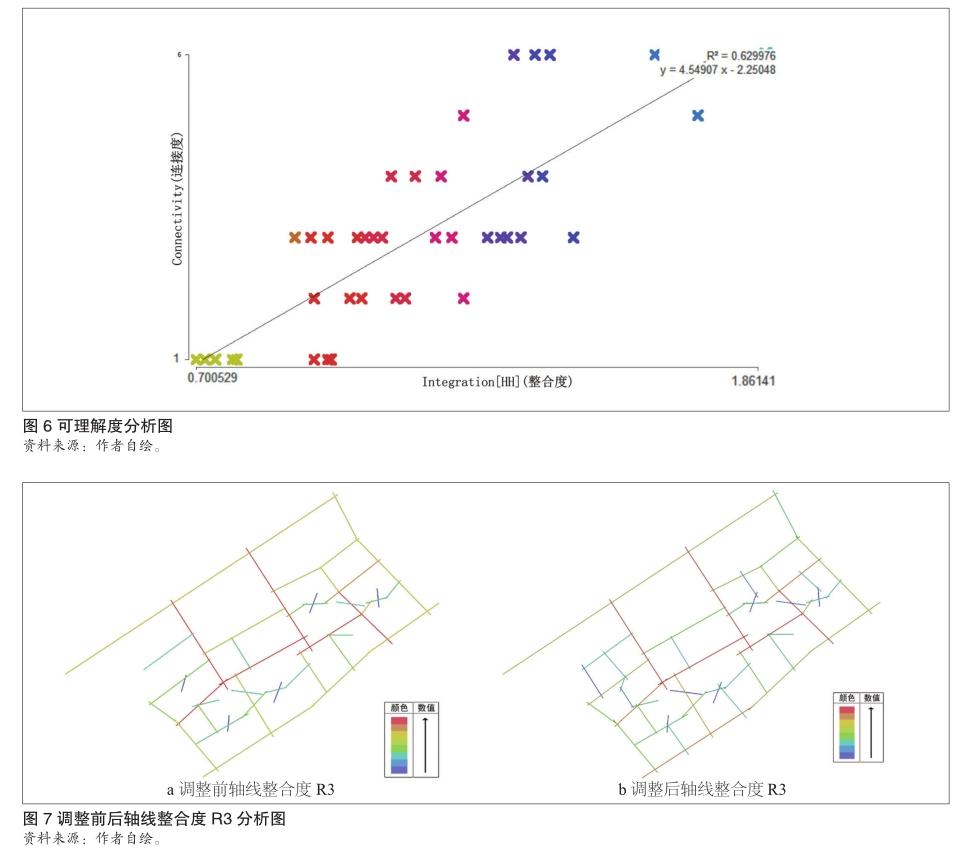

总体而言,东梓关新村的总体规划设计是良好的,交通合理、层次清晰。现存的主要问题为各个组团较为封闭,居民通常需要穿过整个组团才能到达邻里中心,减弱了邻里活动发生的可能性。通过调整路网,减少尽端道路,增加闭合环路,增加组团与外部的连接小道等方式调整方案并在软件中进行验证。整合度R3表示3个拓扑步数范围内的整合度,相对于全局整合度范围更小,较为适合。调整后全局整合度较调整前有微量提升,选择度基本保持不变,整合度R3相对有较大的提升,而其中组团中心的整合度R3增加了0.34,提升的幅度最大。说明调整后的方案在保持道路作为通道有较高使用率的同时,增强了邻里组团中心的局部可达性,提高了其作为邻里交往场所的潜力(见图7、表2)。

此外,中心广场作为最重要的景观地点,仅设置了大片空地与一片长方形的绿地,较为单调无趣,村民不愿长时间停留。建议中心广场应设置更为丰富的景观小品,增加服务与活动设施,为公共活动的产生创造物质空间(见图8)。

4.2街巷层次

视域分析主要研究各个实体边界围合成的外部空间的视域效果,视线整合度表示空间受到视线关注的程度,数值越高表示越容易成为目光汇聚之处。可以看出整个新村整合度最高的地方位于区域的中心广场位置并向外扩散减弱,无论从主入口进入还是从院内出发,这里都是最容易被看到的地方(见图9)。

视线聚集度代表空间受到的遮蔽效果,数值越高表示它受到的遮蔽越强,附近的空间界面在视觉上对它有较大的限制作用。在软件建模中新村具有边界,而新村的边界部分中东、西、南侧为河流、湖泊、田地等开放边界,与软件中表示实体围合的边线并不相符,因而本文中只关注于新村的内部空间。可以看到各个组团内部的数值较高,尤其是建筑的错位、后退部分為颜色最深的位置(见图10)。这代表着这种单体组合方式形成的空间有较强的遮蔽感,当处于内部时不易看到外部的空间。在调研中发现居民更倾向于在聚集度较高的地点停留,而小道往往只作为通过的场所,说明空间的围合感与视野的限制对于使用者的行为具有引导作用,半围合的空间增强了安全感,可以满足居民在外驻留、小坐等活动对私密性的需求,易成为邻里交往、停留休憩的空间。

东梓关新村组团式的布局手法在增强空间层次的同时也影响了人对于空间的感受,进而影响了空间对人群的引导,在街巷空间的规划设计上总体较好。相对于行列式的布局方式,组团式布局进一步影响了空间对人群的引导。由于大部分民居为对外的民宿,外来游客较多,外来人员的流线与内部界面设置尤为重要。组团式内部空间相对较低的整合度与较高的视线聚集度相吻合,这种将大尺度空间隐藏在小尺度空间后面的方式影响了人群的视线,基于视野的限制对使用者的行为进行引导,增强了外部流线的引导性,保障了内部空间的私密性。

4.3院落层次

4.3.1 组团院落

凸状空间指连接空间中任意两点间的线段都存在于此空间中,凸空间表示内部的任何两点都可以互视的空间[14]。本文使用凸空间分析法基于民居组团模式图建模,将各个院落、内部空间划分为一个个互有联系的凸空间并分析其相互关系。在民居组团的凸空间整合度与选择度分析图中,可以发现民居组团中心是整合度与选择度最高的地点,是周围几户人家最容易到达的邻里组团中心,并且可达性随中心向外侧减弱(见图11、图12)。相对于半开放的组团中心,相邻的南院、北院数值相对减少,也具有一定的人流汇聚作用,是作为室内与室外过渡的半私密空间。

4.3.2 单体院落

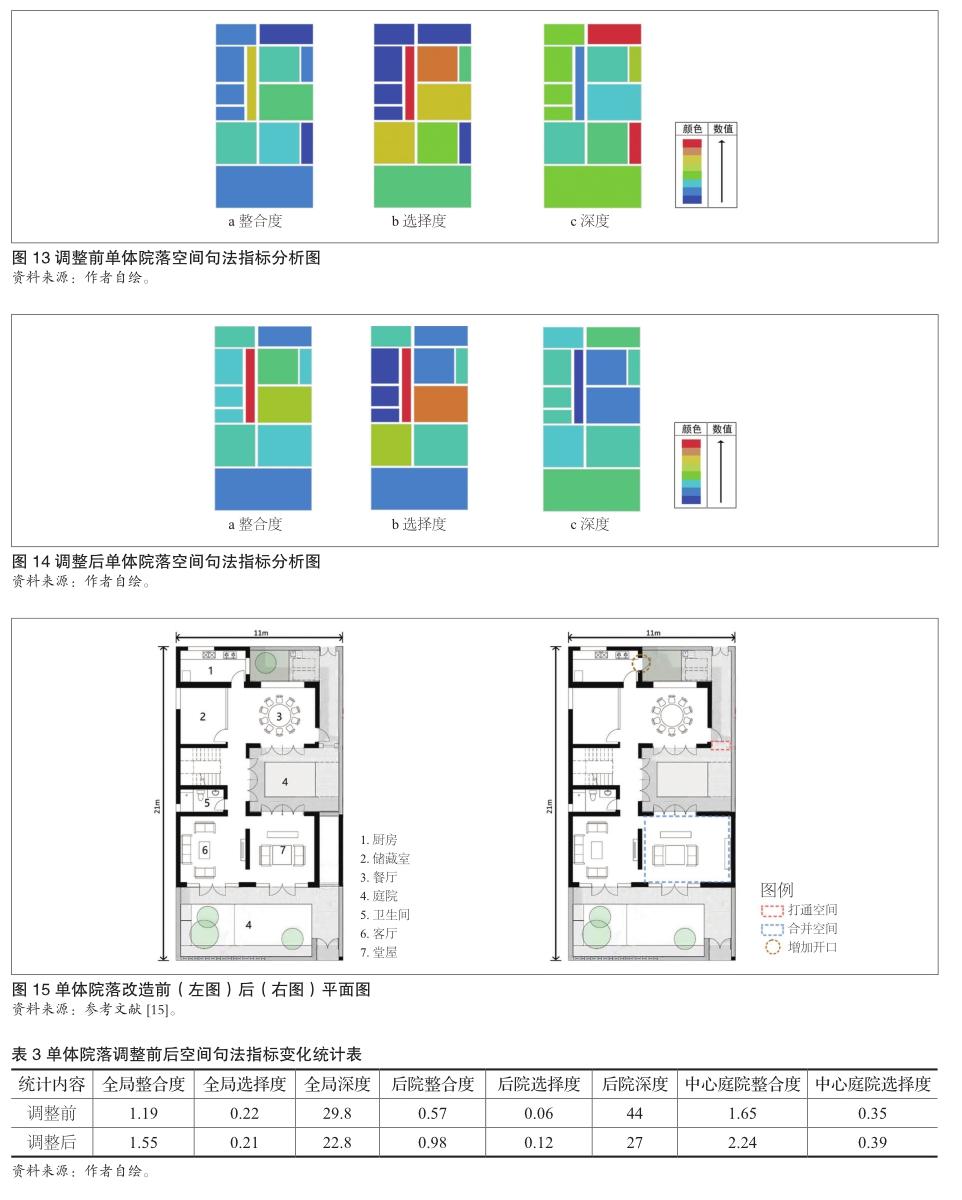

单体院落的凸空间建模是基于院落平面内各个分隔的小空间划分为凸空间(见图2)。在整合度与选择度分析图中,发现位于中部的竖长走廊连接多个房间与院落,整合度和选择度最高,作为交通要道是整个院落人流汇聚与通过的空间(见图13)。而位于中部的内院有较高的整合度和较低的选择度,这意味着内院的可达性強又不易受到打扰,作为内部家庭聚会场地在容易达到的同时又具有较好的私密性,这与它连接多个空间又位于院落一侧有关,而前院与后院则相对数值较低,只作为晾晒、储藏使用。深度值表示达到某个空间的难易程度,值越高表示该空间越难以到达。在民居东南的小长方形侧院与北部的后院不仅空间狭窄,长宽比达3:1,D/H比为1:2,且只与一个院子相连,整合度与选择度非常低,深度值最高,是整个民居中最不容易到达与穿过的空间。这种狭窄的偏僻侧院在使用上较为不便,原本主要作为农具储藏使用,而在实地调研中发现有大量民居自发对其改造,或改造增设出口与室内直接相连,或直接封闭与外院相隔。

通过打通南部小侧院与宅屋的分隔进而整合为一个大空间的方式,移去相对无用的南部小侧院,再将北部小侧院与中心庭院、北侧院子与厨房连通,以增强各个空间之间的联系的方式提高北部小侧院的空间潜力,并在软件中进行验证(见图14、图15)。调整后院落的全局整合度大大提高,中心庭院与小侧院的整合度相对提高,选择度基本保持不变,说明在增强中心庭院可达性的同时保障了私密性,整体空间的可达与潜力得到提升;而整体深度相对减少,去除了两个深度最低的空间,其中后院的深度减少接近两倍,说明达到各个空间的便捷性大大提高,减少了相对独立、使用效率较低的空间(见表3)。可见单体民居空间的设计应考虑全局,尽可能避免孤立空间的出现,增强各个空间之间的联系。

5结论与启示

东梓关村作为杭派新民居的典型案例,是“千村一面”现象下对现代新农村如何延续历史文脉、促进邻里交往的积极探索。本文主要通过空间句法对东梓关新村的空间特征进行量化分析,通过各项句法指标分析空间组合特征,进一步讨论了空间句法的应用方法。

在空间句法的应用价值方面:其一,实地调研结合句法分析,发现空间句法作为一种量化的研究方法,其分析结果与实际的空间感受、村民的自发建设行为基本相符,可以较好地反映空间形态的特征。其二,相较于村落宏观路网体系的分析研究,从村域、街巷、院落从大到小的三个层级对村落进行分析,分别运用轴线分析、视域分析、凸空间分析对应不同层次,可以深入地分析总体规划与建筑空间设计的优劣,并可辅助实施优化设计。其三,以往空间句法的研究着重于自下而上传统村落的空间特征解析,而通过分析代表性的现代新村设计规划案例,为现代农村规划提供参考意见,进一步扩展了空间句法应用对象的多样可能性。

在村落的规划设计方面,这种杭派新民居的空间组合形式不仅适用于江浙地区,其得出的实践经验对于其他乡村建设具有普遍性的借鉴意义,总体得到以下启示:

(1)空间的引导作用

不同的空间形式会改变使用者对空间的认知,潜移默化地改变使用者在空间中的行为。积极的规划设计,通过调整空间之间的连接方式与数量可以营造不同开放度与私密性的空间,提供多样化的空间场所。通过调整空间的围合、比例、边界形式等可以有效改变空间给人的感受,调整空间的活力,引导使用者的停留与交往行为。通过调整空间的连接方式可以合理调配空间的活力,引导使用者的停留与交往行为,增加组团中心与次干道的局部连接可以增强局部空间的可达性与潜力。

(2)公共空间的营造

村落的公共空间应选择高可达性、高可视性的高潜力空间,通过调整中心位置、增强与其他空间的联系、减少其他视线阻挡等方式提高空间的潜力,成为人群聚集的活动场所。通而不透、大小空间连接的设计手法可以有效增强内外的区别,增强对外流线的辨识度,减弱对内部邻里活动的干扰。同时应重视场所的空间营造,在空间形式的基础上应结合艺术小品、运动器械、休闲座椅等辅助设施的布置激发区域的活力。

(3)灵活多变的民居空间组合

空间形式与功能相辅相成,多样化的空间组合形式可以形成丰富的功能空间。民居建筑单体可以通过镜像旋转、局部退让组合形成围合感较强的组团中心,在汇聚周围人流的同时具有一定私密性,形成有利于居民驻足休憩的交往空间。将传统院落空间与现代民居空间结合,通过调整院落的分布位置与空间连接方式提供可达性与私密性各不相同的院落空间,满足交流、储藏、景观等多种功能,丰富居民多样化的空间需求。东梓关新村的民居组合在空间塑造与组合方式等方面具有良好的借鉴价值。

参考文献:

[1] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报, 2018,73(4):637-650.

[2] 胡观忠,高立民,胡月霞.场所与记忆——昇光村杭派民居设计思考[J].建筑技艺,2017(8):105-107.

[3] 比尔·希列尔.空间是机器——建筑组构理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4] 比尔·希列尔,盛强.空间句法的发展现状与未来[J].建筑学报,2014(8):60-65.

[5] 王静文.聚落形态的空间句法解释[M].北京:中国建筑工业出版社,2019.

[6] 茹斯·康罗伊·戴尔顿, 窦强.空间句法与空间认知[J].世界建筑,2005(11):41-45.

[7] 张立恒,康美.基于空间句法的传统村落空间形态认知研究——以毕克齐镇为例[J].小城镇建设,2016,34(4):88-92,104. doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2016.04.012.

[8] 陈驰,李伯华,袁佳利,等.基于空间句法的传统村落空间形态认知——以杭州市芹川村为例[J].经济地理,2018,38(10):234-240.

[9] 陈丹丹.基于空间句法的古村落空间形态研究——以祁门县渚口村为例[J].城市发展研究,2017,24(8):29-34.

[10] 谢静波,连海涛,田芳,等.基于空间句法的太行传统村落空间形态研究——以邯郸市涉县冶陶村为例[J].建筑与文化, 2019(3):50-51.

[11] 马庚,王东.空间句法下传统村落空间传承及保护的量化评判——以“古苗疆走廊”报京村为例[J].小城镇建设,2019,37(5): 75-81.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.05.012.

[12] 韩雪,张建华,宋凤.基于句法分析的济南泉水聚落空间形态认知研究[J].华中建筑,2015,33(6):102-106.

[13] 许文聪,郭海.空间句法在传统村落发展规划中的实践——以阳泉市小河村为例[J].华中建筑,2016,34(9):105-109.

[14] 张愚,王建国.再论“空间句法”[J].建筑师,2004(3):33-44.

[15]吴盈颖,孟凡浩.杭州富阳东梓关回迁农居建造实践[J].新建筑,2017(4):64-69.