非物质文化传承视角下特色小镇文化空间载体构建方法研究

2020-07-17徐养廷许继清

徐养廷 许继清

摘要:在文化积淀浓厚的特色小镇建设中,非物质文化遗产的传承对彰显城镇文化特色与延续历史文脉起着重要作用。本文在解析非物质文化内涵的基础上提出了特色小镇的生活性、生產性、商贸性、文化性、生态性五种类型的非物质文化空间载体,并结合河南省濮阳市华龙区岳村杂技小镇文化空间案例,探讨了特色小镇文化空间载体构建方法,即通过非物质文化要素的解析,探索非物质文化空间载体的功能类型,并将其落实到实体物质空间上。

关键词:特色小镇;空间载体;非物质文化传承;岳村杂技小镇

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.05.003 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)05-0013-07 文献标识码:A

Research on the Cultural Space Carrier of Characteristic Towns from the Perspective of Intangible Cultural Inheritance: A Case Study of the Yuecun Acrobatic Town in Puyang City

XU Yangting, XU Jiqing

[Abstract] In the construction of characteristic towns with strong cultural accumulation, the inheritance of intangible cultural heritage plays an important role in displaying the cultural characteristics of cities and towns. On the basis of analyzing the intension of immaterial culture, this paper puts forward five types of intangible cultural space carriers, which are living, productive, commercial, cultural and ecological. Then it discusses the construction methods of cultural space carriers of characteristic small towns combined with the cultural space case of Yuecun acrobatic town, in which through the analysis of intangible cultural elements, the functional types of intangible cultural space carriers should be explored and be implemented into physical material space.

[Keywords] characteristic town; space carrier; immaterial cultural inheritance; Yuecun Acrobatic Town

引言

自2014年国务院下发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》以来,国家把城市建设发展重心不断向小城镇偏移,特色小镇就是在新型城镇化建设过程中衍生出来的创新发展理念[1]。特色文化是特色小镇的精神内核,是培育特色小镇的内在发展动力,特色小镇作为传统文化的保护地与聚集地,能为文化传承提供生活、生产的空间场所,因而特色小镇建设与特色文化传承有着紧密联系。但在特色小镇实践探索过程中也出现了小镇文化特色不突出、文化与城镇难以实质融合等显著问题,面对传统非物质文化遗产更是面临无人传承、无处可施的尴尬境地[2]。目前,国内对特色小镇文化的研究与实践多集中于历史文化与文化旅游视角,而以非物质文化为切入点,探讨其与特色小镇建设结合的研究尚不充分。非物质文化传承视角下特色小镇文化空间载体研究,能够为非物质文化遗产传承类特色小镇文化空间构建与落实提供新思路。

1非物质文化空间载体概述

1.1非物质文化空间载体内涵解析

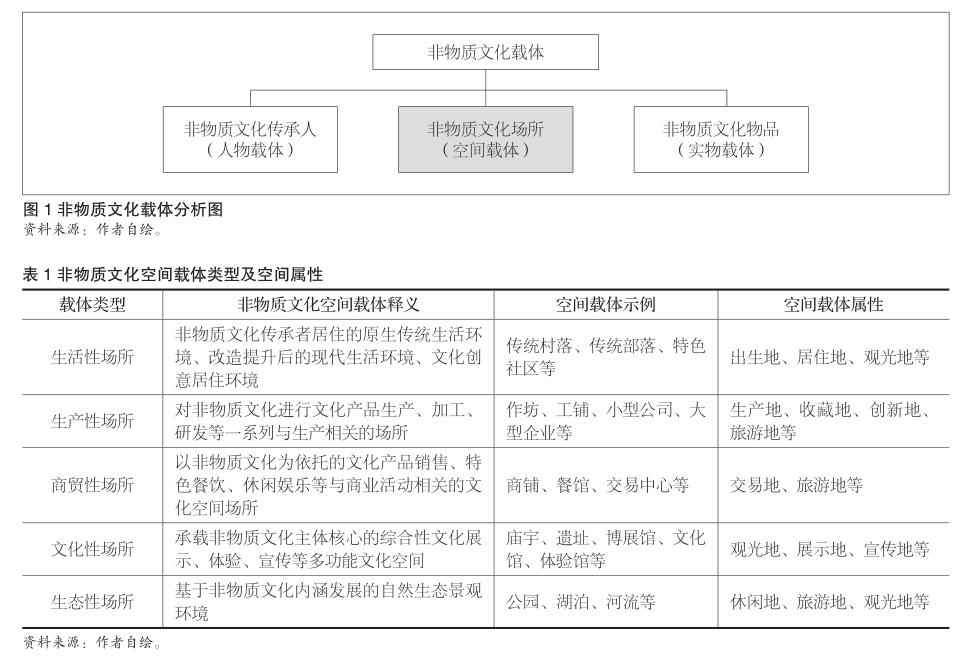

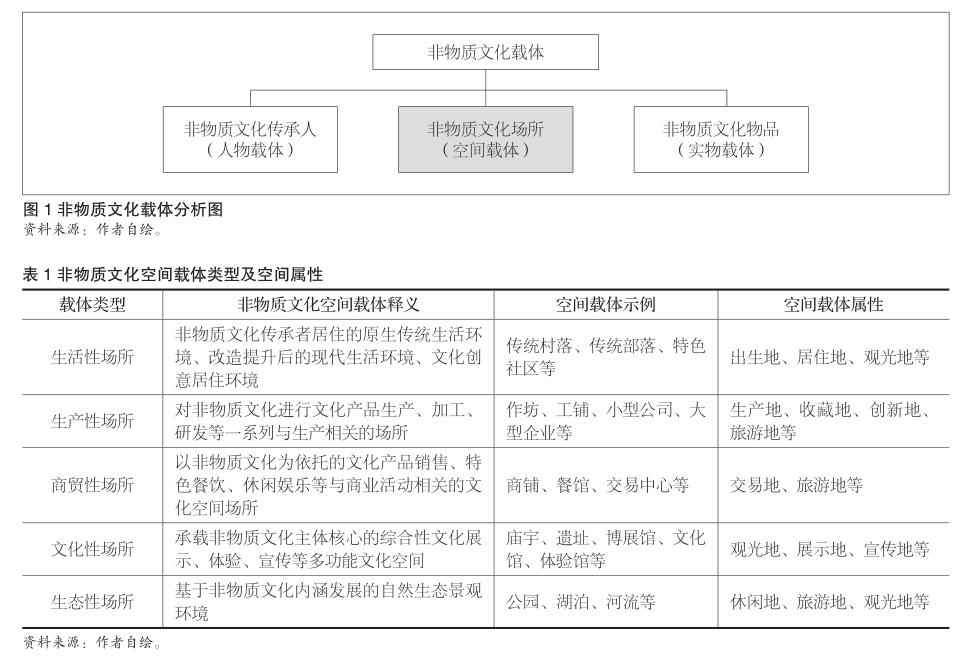

非物质文化是对应于物质文化的一个广义概念,属于非物质形态的文化类型。UNESCO在《保护非物质文化遗产公约》中提出非物质文化遗产是指“各种非物质形态的文化及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所”①。无形之物有赖于有形物质形态的具象呈现,非物质文化载体包含文化传承人、文化产品、文化空间等多种依托方式(见图1)。如果说人为传承的核心、实物为传承的支柱,那物质空间则是反映无形文化内涵的基础空间支撑[3]。李仁杰等在其《非物质文化景观研究:载体、空间化与时空尺度》研究中指出“非物质文化载体空间化”就是将载体赋予空间属性并明确空间地理位置②。在此基础上本文对“非物质文化空间载体”做了更具体的定义,主要指城镇建设中可以呈现非物质文化内涵的实体空间场所,主要包括建筑构筑物、景观环境、公共空间等。

1.2非物质文化空间载体类型

非物质文化除具有无形性以外还具有种类繁多、异质独特、传承活态等多重特质,故其载体也呈现复杂多样的空间形态。“文化空间”是非物质文化存活、传承的主要载体,是非物质文化与物质文化的组合。李凌等在对民俗文化空间载体研究中提出“生活性、商贸性、文化性③”三种空间载体类型[4],在此基础上本文对非物质文化空间进行了更细致的归类,将非物质文化空间载体划分为生活性、生产性、商贸性、文化性、生态性五种空间载体类型(见表1)。其中包括传统形式的空间类型,以及重新植入现代功能创意形式的空间类型,这两种类型既强调对传统文化的保护与传承又注重与现代文明的融合与创新。

2特色小镇文化空间载体构建

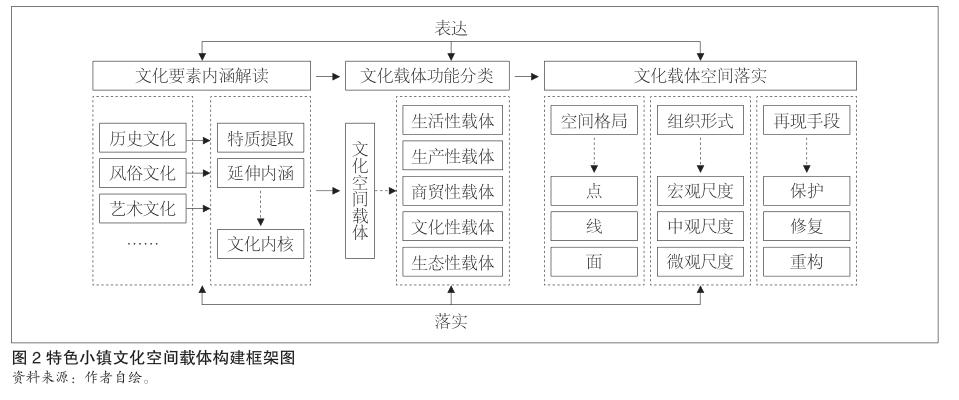

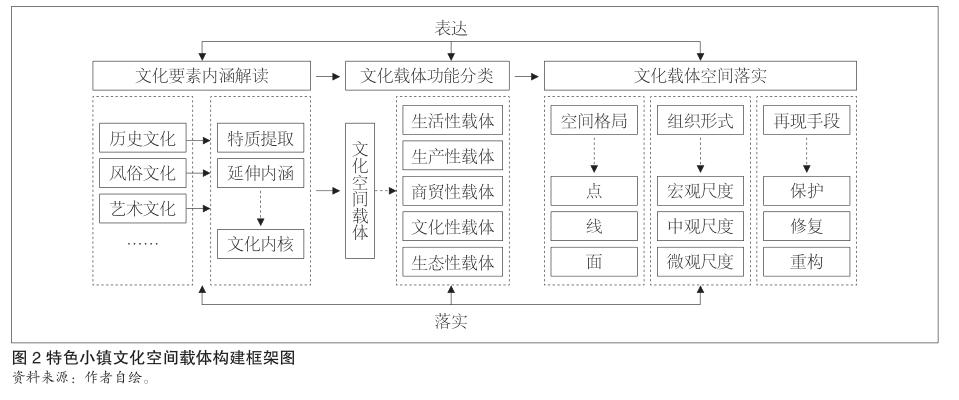

通过对文化空间载体的内涵解析,构建非物质文化空间载体与特色小镇实体空间相互融合协调发展的理论研究框架,主要從文化解读、功能分类、空间落实三个层面进行[5],文化解读是功能分类的前提,功能分类是空间落实的依据,空间落实则是对非物质文化的最终呈现,三者之间密切相关、层级递进(见图2)。希望通过文化空间的塑造再现独特的非物质文化遗产魅力。

2.1文化要素内涵解读

文化解读是通过文化要素整合,归纳文化特质并延伸文化内涵,是文化空间构建的基础环节。文化要素是构成文化的基本组成部分,包含历史文化(历史人物、历史故事、历史事件等)、风俗文化(民俗活动、民俗风情等)、艺术文化(文化技艺、文化艺术等)等多个方面,可以是文化的外在表象特征,也可以是内在无形特质。内涵解读就是通过对非物质文化多角度文化要素的整合,对原生传统文化形成、发展、传播过程的解析,对潜在文化价值的深入挖掘,提炼出自身文化特质,并延伸出文化精神内涵。

2.2文化载体功能分类

功能分类是在文化要素解读基础上,分析非物质文化可探索发展的空间载体功能类型,主要包括上述五种空间载体类型,是文化向空间转化的过渡环节(见表1)。要结合文化特质的提取及延伸的文化内涵,明确各非物质文化形式所能依托的空间载体类型,包括复合型空间(五种空间载体类型的多功能组合空间类型)与单一型空间(只有一种功能性质的空间类型)两种,从而建立文化与功能相互衔接的对称关系,使承载的文化类型具有鲜明的竞争优势。此外,功能分类过程中还需确定未来文化产业的发展方向、发展类型,并对各功能类型相关业态作出积极引导,以强化非物质文化空间落地的可行性。

2.3文化载体空间落实

空间落实是将不同的功能类型落实到实体空间上,将非物质文化具象化、实体化,是非物质文化再现的终极环节。首先要营造整体的空间格局,准确把握文化核心、功能片区及发展方向,以确定文化空间的整体结构框架;其次要根据文化类型的差异,灵活协调文化与空间之间的关系,明确不同尺度上的文化空间组织形式,如宏观尺度的园区、中观尺度的街区、微观尺度的建筑等;最后结合文化空间的保存现状,采用保护(针对保存完好、完整或未完全损坏的文化空间)、修复(针对通过维护、修理等技术方法修复后仍有保护价值的文化空间)、重构(针对重新构建的新型文化创意空间)等多种手段再现非物质文化空间。

3濮阳市岳村杂技小镇文化空间载体案例研究

3.1研究区域概况

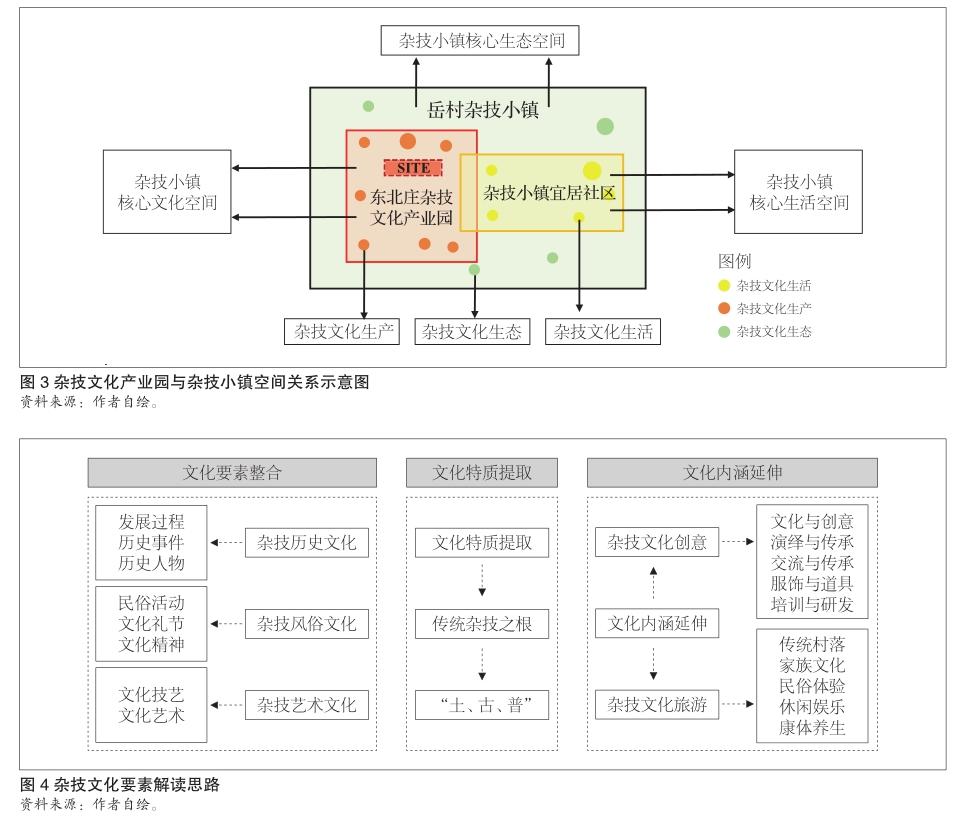

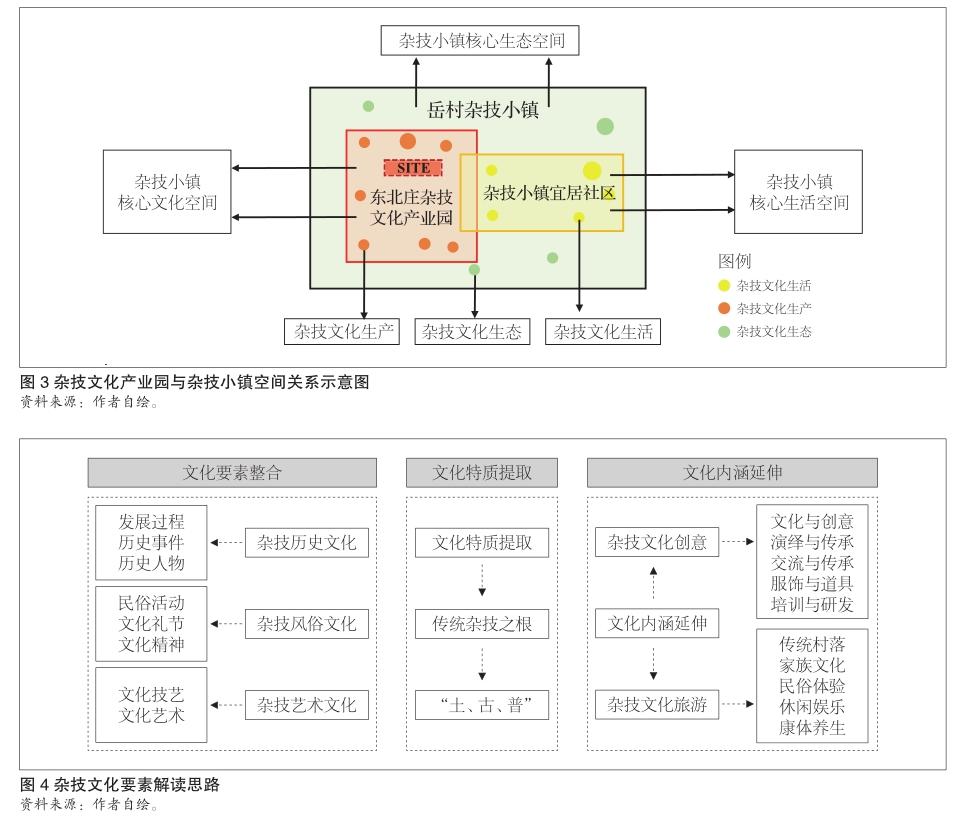

岳村杂技小镇隶属于河南省濮阳市华龙区,位于主城区东北部,是中国杂技发祥地之一,与河北沧州吴桥县并称“中国杂技南北两故里”。2017年岳村镇被住建部纳入全国第二批特色小镇之列,是我国唯一一个以杂技文化、杂技产业为主题的国家级特色小镇。东北庄杂技文化园是岳村杂技小镇核心的文化空间,是杂技非物质文化遗产传承的主要空间载体,整体采用开放式的空间布局模式,与杂技小镇有机融合、相互依托,形成了以“杂技演艺体验、杂技科普研学”为核心的杂技文化创意产业园(见图3)。本文结合岳村杂技小镇与东北庄杂技文化产业园规划的实际案例,按照特色小镇文化空间载体构建思路,探讨了杂技文化产业园从文化无形到空间有形的规划方法。

3.2杂技文化要素内涵解读

3.2.1杂技文化要素整合

(1)杂技历史文化

岳村镇东北庄杂技有上千年历史,《三国志·魏志·甄后传》有载“吕楼”为其原名,因祖上多为士兵出身而有“刚毅武力”之风尚,凭借自身武力卖艺维持生计,东北庄杂技因此萌生[6]。元末明初东北庄杂技开始各地崭露头角,明清时期形成了“乔家班、刘家班、李家班”三姓家族式杂技表演团体,素有“三班竞秀,驰骋华夏”之说[7]。建国后60余年东北庄杂技不断传技授徒、推陈出新,拿下多项国际杂技大奖。

(2)杂技风俗文化

岳村镇东北庄杂技表演有娱乐、庆祝、祭祀等多种表达主题,是东北庄人迎接节日、宴饮酬宾的一种文化表达方式。杂技表演以朴素的农业生产为创意来源,以大地为场景、农具为道具、田间地头为舞台,长期演变提炼形成了反映豫北农村生活特色的“土、古、普”杂技文化类型,充满了浓郁的文化气息和浓厚的乡土特色。

(3)杂技艺术文化

岳村镇东北庄杂技艺术文化可概括为表演技艺与表演艺术两部分,其中表演技艺包括自身体能训练、形体技巧及配合表演的道具操控技术等;表演艺术包括与演出相关的服装、舞台、环境等一系列烘托演出氛围、增强表演效果的艺术表达形式。2008年“东北庄杂技”被列入第二批国家级非物质遗产名录(序号:821,编号:Ⅵ—49),这对传统杂技文化发扬光大有着积极的促进作用。

3.2.2杂技文化特质提取与内涵延伸

文化内涵的掌控需要在文化要素整合的基础上总结升华,从而提炼出文化自身的原始特质。通过上述对杂技文化的分析可以看出,众多类型的杂技文化要素经过漫长时间的演化,形成了岳村杂技小镇独特的杂技文化特质,即“土、古、普”的杂技表演灵魂。然而,传统的文化内涵需要在活态传承的基础上,结合现代社会发展与旅游产业的需求融合创新,所以杂技文化除传统表演的呈现方式以外,还可以拓展到文学、科学、技术等多个领域,从而打破传统杂技文化发展限制的壁垒。岳村杂技小镇依托东北庄杂技文化良好的发展根基,可以以“文化创意、文化旅游”路线为引导塑造地域杂技文化的新脉络(见图4)。

3.3杂技文化空间载体功能分类

东北庄杂技文化园作为承载岳村杂技小镇杂技文化的特殊文化空间,是集中展现杂技文化特色的窗口与平台,担负着保护、传承、复兴杂技文化的重任。通过对杂技文化整理与分析,可以将杂技文化空间的功能选择与杂技文化的内涵相匹配,将文化空间载体的功能类型分为杂技生活性场所、杂技生产性场所、杂技商贸性场所、杂技文化性场所与杂技生态性场所五大板块,这五大板块与岳村镇东北庄杂技文化看似各自独立却又有紧密联系(见表2)。

杂技生活性场所:分为杂技民居类、民宿类、康养类三部分,民居是当地居民日常活动的传统生活场所,民宿是为外来游客提供的可体验地域文化的居住场所,康养是可供多方健康修复、医疗养生、活动赛事的生活场所。

杂技生产性场所:主要包括杂技产品生产类、杂技驯兽养殖类两部分,产品生产包括道具、服装生产等,是对杂技静态实体物品进行生产加工的场地。驯兽养殖包括杂技动物驯兽、动物养殖等,是对杂技活态生物进行繁殖延续的场所,二者都是由杂技衍生出的生产空间。

杂技商贸性场所:主要包括杂技产品商贸类与生活配套类两部分,杂技产品商贸除文化创意产品销售外,还包括相应的包装、拍卖、广告等其他下游产业。生活配套是为满足地方日常生活需求而配置的商业服务设施。

杂技文化性场所:主要包括杂技创意类与杂技研学类两部分,杂技创意主要是通过现代化展示、体验手段将传统文化更直接、具象的呈现,有动态展示、静态陈列等多种方式,将非物质的杂技文化可视化、可触化。杂技研学主要包括教育培训机构、研习会所等多种研究学习场所,能保证杂技文化更专业、更准确的被感知与领悟。

杂技生态性场所:主要指杂技生态景观,依托杂技文化内涵,在自然生态环境中植入杂技文化要素,形成文化生态融合的地域性景观环境。

上述对岳村杂技小镇文化空间五大类十小类功能类型梳理,可以看出其空间载体具有鲜明的杂技文化特色,东北庄杂技文化产业园可以以杂技创意文化产业为主导,以休闲旅游产业为依托,发展集居住、生产、商贸、文化、生态体验于一体的新型特色文化产业园。

3.4杂技文化空间载体空间落实

3.4.1杂技文化空间格局营造

东北庄杂技文化产业园以传统杂技文化遗产为依托,串联周边历史文化古迹,结合小镇未来发展方向重点构建“一核两横三纵、一带多片区”的杂技文化空间格局(见图5、图6)。“一核”指杂技文化创意体验核心;“两横三纵”指依托小镇路网发展的杂技文化产业联动发展轴;“一带”指潴龙河杂技民俗风情景观带;“多片区”指生活型、商贸型、文化型、生态型、多功能复合型五类杂技文化片区。由此,杂技小镇文化空间就形成了“杂技文化核—杂技文化轴—杂技文化区”由小到大、由内而外的多层次文化空间系统。

3.4.2杂技文化空间载体组織形式

文化空间的功能特征与空间载体的组织形式有紧密的联系,文化的异质、异域性决定了文化空间组合形式的多样性。岳村杂技小镇文化空间载体采用“多元化”的空间组合形式:宏观层面采用园区式,即杂技小镇通过文化园区的构建形成区域文化核心片区;中观层面采用村落式、社区式、游园式、街区式、大型单体建筑式五种,即园区内差异性的功能通过不同形式的空间类型突显自身文化特色;微观层面采用组合院落式、小型单体建筑式、露天舞台式三种,即根据文化展现形式的需求特征创造人性、功能、空间统一协调的建成环境。这种多元共生的空间组织形式,有机协调了文化内容与空间形式的关系,构成了从宏观到微观的多层次空间组织结构。

3.4.3杂技文化空间载体再现手段

文化空间载体在诠释与传承非物质文化内涵的同时,必须完整准确地表达传统文化精髓,还应充分满足现代文化功能与消费需求[8]。岳村杂技小镇文化空间载体采用重构为主,修复与保护为辅的再现手段,保护型再现以东北庄杂技传统村落为代表,延续了当地居民的传统生活方式与邻里关系,为非物质文化提供了更持久的文化塑造场所;修复型再现以复建的大集古镇④为代表,通过恢复营造与细部修缮,让原本濒临消亡的历史空间重返活力;重构型再现以多元杂技文化创意空间为代表,通过植入现代文化创意功能,反衬、开拓并丰富传统文化。通过多重再现方式的运用,实现了传统文化的保护与传承、创新与发展。

4结语

要实现非物质文化遗产的传承与延续,需要明确非物质文化依托的空间载体,并给予其可以施展自身文化魅力的舞台,才能使抽象无形的文化被大众看得见、摸得着、体验得到,才能融入到大众日常的生活中,体现在特色小镇空间的营建中。文化空间载体的构建是传承传统文化与延续历史文脉的关键,更是主动复兴特色小镇中衰败没落非物质文化的重要途径。

注:

①2003年10月联合国教科文组织(UNESCO)在《保护非物质文化遗产公约》中提出“非物质文化遗产”(Intangible Cultural Heritage)是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

②李仁杰等在《非物质文化景观研究:载体、空间化与时空尺度》一文中指出,非物质文化载体空间化是根据各类文化载体的空间属性,将景观元素定位于地理空间,进而能够通过多时空尺度描述非物质文化景观。

③李凌等在《非物质文化保护视角下小城镇民俗文化空间载体设计——以陕西五泉镇关中院子民俗文化商业街区为例》一文中提出民俗文化三种空间载体:以传统生活方式、社会网络等为承载主体的文化空间——生活性空间载体;以传统手工艺、知识和技艺等为承载主体的文化空间——商贸性空间载体;以传统秩序、礼仪和宗教文化等为承载主体的文化空间——文化性空间载体。

④大集古镇是岳村杂技小镇中由清代建筑群组成的历史文化街区,采用原始的建筑材料与建造技艺复建而成,它是传统历史大集民俗文化的缩影,是杂技小镇极具民俗特色的非物质文化传承与展现场所。

参考文献:

[1]关中美,单卓然,李春辉,等.基于文化空间理论的历史文化特色小镇发展研究——以云南昭通盐津县豆沙关镇为例[J].现代城市研究,2019(5):37-42.

[2]吴平.非物质文化遗产的载体化保护与传承[J].贵州社会科学,2008(11):21-25.

[3]李仁杰,傅学庆,张军海.非物质文化景观研究:载体、空间化与时空尺度[J].地域研究与开发,2013,32(3):49-55.

[4]李凌,杨豪中,谢更放.非物质文化保护视角下小城镇民俗文化空间载体设计——以陕西五泉镇关中院子民俗文化商业街区为例[J].规划师,2014,30(10):47-52.

[5]薛雯雯,罗震东,耿磊.空间导向下盐城市海盐文化规划探索[J].规划师,2013,29(11):22-27,38.

[6]濮阳县地方史志编撰委员会.濮阳县志[M].北京:华艺出版社,1989:126 .

[7]黄亚琪.河南东北庄杂技的调查与研究[D].兰州:西北民族大学,2007.

[8]吴忠军,代猛,吴思睿.少数民族村寨文化变迁与空间重构——基于平等侗寨旅游特色小镇规划设计研究[J].广西民族研究,2017(3):133-140.