论证的概念运动

2020-07-16黄忠廉

内容摘要:学术论证实如一场思维运动,思维的最小单位是概念,全篇论文或整部著作的写作呈现为概念的调配、组织和运动。正文的框架基于概念逐步展开为判断和推理,形成了:从具体到抽象的论证过程,即自下而上的归纳过程;从抽象到具体的论证过程,即自上而下的演绎过程。

关键词:论证;概念运动;归纳式展开;演绎式展开

Abstract: Academic argumentation is like a thinking movement, with concept as its smallest unit. The writing of a paper/book is the allocation, organization and movement of concepts. The framework of a paper/book is based on concepts and expanded to judgment and reasoning, thus forming two processes argumentation: a bottom-up inductive process from the specific to the abstract while a top-down deductive process from the abstract to the specific.

Key words: argumentation; movement of concepts; inductive research; deductive research

一、引言

能寫者或善读者往往重视书文的结论,更看重正文架构的方法与过程,即展示思想的艺术与诀窍。细分写作过程,其实十分有趣。开门见山,并不突兀,而是先指明方向,让读者看到亮点或兴奋点。娓娓道来的是小说,不是论文。随后,以事实相征,观点蕴涵其中,不让读者与你走发现之路,那不是论述的逻辑过程,而是思想产生的过程。构思与表达两个过程可以一致,但多半不一致,或是反向。一文或一书的正文框架,正是靠了归纳与演绎两种方式才得以展开,这是外语学人需要反复训练的两条出智路径。

二、正文的框架

“所谓穷理,并不是一味发散,而是向深一层去探究事物的所以然。所以然正是事物的拢集之处。我们关于世界的东鳞西爪的知识,通过对所以然的追问,收归原理的统辖之下,形成一个系统。”这个系统的在语篇上展开,就产生了论证。“从灵感涌现走到条分缕析,有很多步骤。”“深受卢梭影响的康德却正相反,长于分析辩证,要把一切思想都安排得井井有条。” “大多数论证是事后追加的,并不意味着它们是多余的,或甚至是虚伪的”(陈嘉映 33、202)。所追加的正是论文的框架。

框架即正文的总体结构,是文章内容各部分的搭配与安排,直观看是正文的节、目、点构成的体系。从内部结构看,点、线、面、体逐步构成正文的四级、三级、二级标题;从外部结构看,正文框架逐步分解,逐项展开,或为平行推进,或按层次推进。

学位论文正文可分多层,如第一层次(章)题序和标题沿版心左侧边线空两格安排,第二级(条)、第三级(款)、第四级(项)均如此排版。也有第一层居中书写,其余各层次沿版心左侧边线空两格安排。而单篇学术论文则去“章”这一层次,其他向下类推。

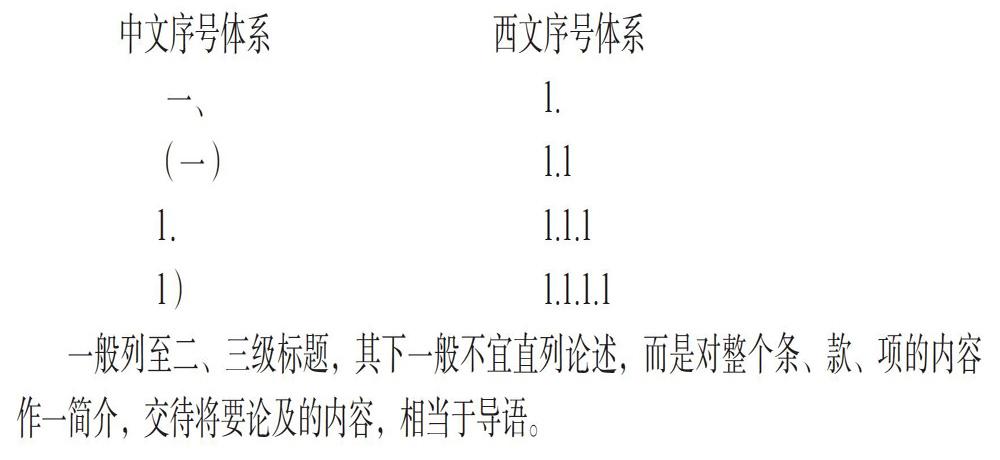

正文的框架因为分层次,就需用序号,即旨在显示条理、指示顺序,有助于读者正文的内容明顺序、知数量等。因此,序号不能不要,又不能过多,弄得繁复,或混淆上下级层次的伦理,或将内容碎片化。常用的序号体系有两套:

一般列至二、三级标题,其下一般不宜直列论述,而是对整个条、款、项的内容作一简介,交待将要论及的内容,相当于导语。

三、论述的概念运动

思想、理论或学科都是概念集中而系统的运动,也是成熟的标志。不注重概念运动,难以形成理论或学科。概念的批判、否定、坚持、修订,结合前人的概念运动,提出自己的概念,规定和改造其他概念,最终形成概念体系。

论述大致两类:因事说理和离事说理。古人多因事说理,已成国人论说的传统,“物之所在,道则在焉,物有止,道无止也”(叶适 699)。后来,尤其西学东渐以来,离事说理的比例逐渐增多。于是“离事说理就来了麻烦。我们平常理解道理是从具体事情开始的,是连着具体事情的,否则,道理听起来就很抽象。”“离事说理有它不得已之处:我们不再像前人那样生活,那些道理所依附的生活形态消失了,甚至连制治之器也丧失而不存,于是不得不把道理较为抽象地表述出来”(陈嘉映 7)。

离事说理,就得大量利用抽象的概念,每位作者都力求将思想构成概念体系,提出否定前说之新说,既是新历史条件的理论反映,又是对前说的批判、质疑、改造、完善、转化和吸收。例如拙著《变译理论》(黄忠廉 2002)由变译的根本性特征“变通”派生出七种变通手段,即“增、减、编、述、缩、并、改”,由变通手段又组成了十一种变译方法,即摘译、编译、译述、缩译、综述、述评、译评、改译、阐译、译写和参译,基于变译这一核心概念和十八个基本概念的逻辑关系,演绎了整个变译理论体系,如变译的实质、系统、手段、方法、单位、章法、机制、过程、范围、价值等,层层推进,逐步展开,有章有法。而论文的概念运动则更集中,比如拙文《小句全译语气转化研析》(黄忠廉 2010)的纲目:

1.前言

2.语气分类

3.语气的转化

3.1语气对译

3.2 语气的增减(3.2.1语气增译 3.2.2语气减译)

3.3语气的转换(3.3.1语气转译 3.3.2语气换译)

3.4语气的分合(3.4.1语气分译 3.4.2语气合译)

4.结论

整个论文以语气的翻译为对象,重点考察第一级概念“转化”,又下分“对应、增减、转换、分合”等三个第二级概念,再下分“增译、减译、转译、换译、分译、合译”等六个第三级概念,三级概念共同演绎编织全文。下面从归纳过程与演绎过程分头细说论证过程。

四、由具体到抽象的论证

从具体到抽象的论证是自下而上的归纳过程,通过用理与用例等最终得到中心论点。

(一)从具体到抽象

思维从最底部的层次开始,积句成段,积段成节,积节成篇/章,积章成书。从关键句层次着手,确定关键句,列出所表达的思想观点,找出各观点间的逻辑关系,归纳出结论。

各级标题突出文章结构的重要部分,以便读者找到问题的详细论述,于长文尤其有效,利于捕捉思想。归纳法易于理解,人们倾向是按照思维发展顺序表达,通常是演绎的顺序,但多数情况下以演绎法发展的思想可用归纳法表达。

归纳论证用特称命题组合而成的系列证据作前提,由此推导出事物共性结论。不过,驱动收集某个或某些特别事物的是假设,即事物应该或可能是什么样的推测。假设或源于偶遇,或源于长期观察等。比如近年来,翻译的内涵与外延都在发生深刻变化,传统翻译观的局限性日益暴露出来,翻译观研究随之重新成为学界关注的焦点;《翻译观认识论过程例话》(黄忠廉、袁湘生 2017。以下简称《翻译观》)将翻译分为变译与全译两大类,结合翻译活动所涉的主体、客体、动作、工具、目的、结果、类属等要素,重新探讨了翻译观问题,并以例话的方式,归纳了从全译观与变译观整合为翻译观的认识论过程。

(二)从具体到抽象的归纳式展开

概念规定是从无到有的过程,抽象思维是对大量现象的步骤化概括,从中逐步得出本质性认识。认识新概念集中反映了对矛盾的认识,通常不由某人单独完成。鉴于前人时贤或自己已取得的概念性认识已经过时,以前的概念内涵不准确,词语表达不严谨,因而需要重新规定。

真实的论证过程可能是:从个别事实萌生想法即思想,采用归纳法写下来,接着采用演绎法据之考证事实,又结合不同的具体实例产生新的思想火花,如此展开,自然生动鲜活;再将其逐步抽象,多次回头补入前面的思想,或补充,或修正,或推翻。如此反复,一则自我提高,提炼思想,磨砺智慧,是自我上升的过程;二则文章越来越扩充,越来越见深度;三则观点在概括度和高度上不断抽象,在广度和厚度上不断丰富。最终读者记住的是你的思想,而非事实。仍以《翻译观》为例,基于广泛的观察,其基本论证程序是:

比较 比较是感知矛盾所获理性认识的初级形式,将某一现象与其他现象对比,找出异同,对所研究的矛盾做初步论述。例文开篇指出传统翻译观之失与翻译之实,即传统的翻译观种种,均视译文为原文的复制品,显然带有很大的片面性,既不符合翻译活动的实际,也不利于翻译及其研究的发展。

分类 分类旨在将已认识的各种个别矛盾作出总体性初步认识,是多次比较的结果。矛盾分类,大类中有小类,还可划分。对个别现象作出区别,可见其各自的特点,能发现共性。分类正是据这一共性认识,将具备共性的现象归入某“类”,从而推动系统抽象的进展。例文既尊重对原作复制之“似”的不懈追求,又看到“不似”存在的意义,依此可对翻译重新分类:一为“全译”,二为“变译”。

归纳 基于分类,将各特性和个性中的共性集合,形成一般性规定。归纳进一步扩大研究范围,明确概念的外延,对内涵进行集合性认识。从特殊走向一般。例文先从全译行为观察译文与原文的差异,最终从解决差异的对、增、减、移、换、分、合七大转化策略中归纳出全译观。接着从译文与原文的差异及其解决供需的增、减、编、述、缩、并、改、仿八大变通策略中归纳出变译观。

分析 分析以归纳为前提,而归纳又含比较和分类的结果。分析时将综合性认识进行分解,发现其中的本质性因素,分解典型的特殊现象,以证实和丰富对本质性因素的认识。《翻译观》将前面所归纳的全译观与变译观两相比较,从主体、方式、动作、客体、目的、结果等动词义素这些共性因素上再次解析全译观与变译观。

综合 分析可发现矛盾的本质性因素,但不能直接规定概念,须交由综合完成。综合是将分析所得的各本质性因素的合计或汇总,结合为整体认识,并说明各自的地位和相互关系,达到概念性规定。综合是分析的补充和必然结果,它是概念规定中至关重要的环节。例文认为,无论是机制、策略,还是方法、技巧,翻译行为中主体、客体、动作、工具、目的、结果、类属七大要素不可或缺,决定了翻译行为的内涵;换言之,七要素是翻译定义的根本属性。基于全译与变译之分及全译观与变译观的厘定,可以聚合而成新的翻译观。

总括 基于综合,对所规定概念的內涵和外延进行集中表述,以语言形式固定下来,便是下定义。至此,概念整体认识基本结束,可以得到观点。《翻译观》最终得出对翻译的新概念:“翻译是人或/和机器将甲符文化变化为乙符以求信息量相似的智能活动与符际活动”。

五、由抽象至具体的论证过程

从抽象到具体的论证过程是自上而下的演绎过程。在抽象概念之下演绎一个个具体的概念,将这些概念编织勾连,编成四通八达的概念网,将抽象的问题讲述得较为具体。

(一)从抽象到具体

任何思想与理论需经论述才能确立。论述要确立体系,要安排材料,或对材料再加工,或收集新材料。按篇、章、节、条、款、项以及概念的相互关系组构与安排。一文一思想,其下包括各层次思想,同属于核心思想或范畴。各层次思想均按逻辑顺序组构:演绎顺序、时间顺序、结构顺序、重要性顺序等。时间顺序用得最广,可据结果寻原因,揭示隐含的逻辑过程;结构顺序,可按自上而下、自左而右的顺序依次论述等。

研究过程是从具体到抽象、从抽象到具体的概念运动。论述过程则多半是从抽象到具体的运动。反言之,从抽象到具体既是论述过程的主要内容,也是论述方法的主体,它由一般性规定解释特殊领域的问题。抽象概念与具体概念二者的区别在于:面对同一对象,前者是一般性规定,揭示其本质;后者是特殊性规定,说明其现象。

演绎论证以正确的命题为前提,通常是全称命题,涉及众多事物。其基本原理是:知道真命题,用其做大前提,再抽丝剥茧地分析,经由小前提,推导出结论,得出原始命题后隐藏的内容。结论的真实性已含于大前提,论证只是将其形诸于外。演绎论证即解析过程,即具体化过程,将事实之共性还原成组分,体现出特性或个性而已。

了解思想,可从金字塔的最顶部开始,沿各个分支向下展开。最有效的方法是先提出总概念,再列出具体概念,上下贯通地组织思想。其构建的过程为:画出主题框;确定主要问题;写出对该问题的回答;说明情境等(巴巴拉·明托 2、23)。从理解角度看,最易于理解的顺序是先了解主要的抽象的思想,再了解次要的支持主要思想的具体思想。因为主要总由从次要出,思想的组织呈金字塔结构,即由总思想统领多级思想的体系。其联系方式可是纵向的,上层思想总结其下层思想,也可是横向的,多个思想因共性而构成同一逻辑推断式,左右并联。

(二)從抽象到具体的演绎式展开

好的论文标题就是抽象概念,且是复杂概念。概念的展开依据本质规定说明具体现象。展开概念得先分析分解已定义已综合的本质因素,再使用演绎推论各特殊现象,进一步分类和比较各现象,对现象作出说明,论证对概念的检验结果。现以拙文《翻译批评体系符号学考量》(黄忠廉 2015。以下简称《翻译批评》)为例,讨论这一展开形式。

一般性规定 设文章为N个小节,前言可大致确定后面各节论述体系的雏形,后面各节完形论述体系。第1节,对问题作出一般性规定。《翻译批评》先认为符际翻译活动可分为“原符理解→符际变化→译符表达”三阶段,翻译批评也可据之选取所要批评的对象或视角建立语际译评体系。

具体分解 将本质属性的一般性认识推及各特殊现象。文章第2至N节(N≥6)是对第1节的具体研究,通过系列的概念运动论述第1节一般性规定的各种具体现象或问题,正是遵循从抽象概念到具体概念运动的演绎方法,逐步展开对翻译批评体系的论述体系。《翻译批评》依据符号学的语形、语义和语用三分法可确定翻译批评的三个层次:语形批评、语义批评和语用批评,采取的是相对独立且静止的视角。

继续分类 确定分类标准,将相应的现象归类,分类若有缺陷,就重新分类,或调整分类范围的大小。《翻译批评》继续结合翻译过程,若从翻译的“理解—变化(变通或/和转化)—表达”三阶段考察,则有“理解批评→变化批评→表达批评”,所取的是动态视角。整个译评体系又可分为:自下而上式“语形 语义→语用”理解批评;“语义/语用”变通或转化批评;自上而下式“语用→语义 语形”表达批评。

综合结论 这是对现象的直接最终的说明。《翻译批评》最后要对“翻译批评体系符号学考量”作出终结论断:语形批评、语义批评和语用批评三层是静态批评,理解批评、变化批评、表达批评三阶段是动态批评,二者结合,动静相济,产生了由全译批评体系和变译批评体系构成的翻译批评体系。全译批评体系主要从理解、转化和表达中的一、二或三个阶段考察译作在语形、语义和语用中的一、二或三个层面与原作是否达到了极似。变译批评体系主要从理解、变通和表达中的一、二或三个阶段考察译作在语形、语义和语用中的一、二或三个层面是否达取得了满足特定受众特殊需求的特效。三层三段式翻译批评体系是关涉翻译行为的本体论批评体系,一切从语际对比、思维转换、文化交流及其背后更为广阔的视野所开展的批评基于或寄托于三层三段式翻译批评。

论证对概念展开有二重作用:一是在展开各环节时承上启下,表述整个程序;二是据前述环节对本质属性步步展开,对具体现象具体说明。将本质规定贯入个别现象的论证,以便直接、具体地认识问题。

六、结论

译学研究因学科独立相对较晚,其研究方法先是向语言研究与文学研究借鉴,后向其他人文学科、社会科学以及自然科学借鉴,研究从感性逐步走向理性。追根溯源,所有的科学研究都以逻辑学为基础,一是归纳推理,二是演绎推理;这两种推理能力是外语学人不可或缺的,但是如何践行,却因人而异,因所受训练而异。真理很朴素,道理也简单,关键在于:一是认识,二是重视,三是落实,四是坚持。

引用文献【Works Cited】

陈嘉映:《说理》。北京:华夏出版社,2011。

[Chen, Jiaying. Reasoning. Beijing: Huaxia Press, 2011.]

黄忠廉:《变译理论》。北京:中国对外翻译出版公司,2002.

[Huang, Zhonglian. Theory of Variation Translation. Beijing: China Translation and Publishing Corporation, 2002.]

——:小句全译语气转化研析。《外国语》6(2010):70-75。

[---. “Toward Mood Transformation in Full Translation of Clause.” Journal of Foreign Languages 6 (2010): 70-75.]

——、李正林:翻译批评体系符号学考量。《外语教学》4(2015):95-97、113。

[--- and Li Zhenglin. “Constructing the Semiotic System of Translation Criticism.” Foreign Language Education 4 (2015): 95-97, 113.]

——、袁湘生:翻译观认识论过程例话。《外国语言与文化》1(2017):108-118。

[--- and Yuan Xiangsheng. “Comment on the Epistemological Process of the Concept of Translation.” Foreign Languages and Cultures 1 (2017): 108-118.]

巴巴拉·明托:《金字塔原理》。王德忠、张珣译。北京:民主与建设出版社,2002。

[Minto, Barbara. The Minto Pyramid Principle. Trans. Wang Dezhong and Zhang Xun. Beijing: Democracy and Construction Publishing House, 2002.]

叶适:《叶适集(别集卷五)》。北京:中华书局,1961。

[Ye, Shi. Ye Shis Collected Works (Vol. 5). Beijing: Zhong Hua Book Company, 1961.]

责任编辑:魏家海