基于物理观念建构的5E教学模式研究

——以新教材“超重与失重”为例

2020-07-16张雪张静

张 雪 张 静

(长江大学物理与光电工程学院物理教育研究所,湖北 荆州 434023)

2017年版《普通高中物理课程标准》将物理观念作为物理学科核心素养之首,并明确提出物理观念包括物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等.物理观念是公认的、正确的对物质世界的根本看法和认识,对于学生的学习与行为具有方向性的指导意义,更能够影响学生终身的学习与发展.[1]而据相关统计分析表明,物理观念相关研究论文不足核心素养研究论文的8%,物理观念的教学研究目前仍是物理教育研究领域的一大缺口.[2]

1 基于物理观念建构的5E教学模式设计

5E教学模式是一种基于建构主义的探究式教学模式,包含引入(Engagement)、探究(Exploration)、解释(Explanation)、拓展(Elaboration)和评价(Evaluation)5个环节,能有效帮助学生在合作探究中循序渐进地建构物理观念.为实现物理观念教学的贯彻与落实,本文设计了基于物理观念建构的5E教学模式(如图1):首先创设情境,帮助学生建立基本概念,打好“地基”;接着,开展小组合作探究,引导学生进行归纳推理,找出内在的关联和物理本质,深刻理解和掌握相关物理概念和规律;在此基础上,联系自然生活,鼓励学生解释物理现象,让学生有机会能够阐述对物理世界的认知,初步建立物理观念;[3]再实施拓展活动,让学生在真实复杂的生活环境中解决实际问题,将所学所悟合理地迁移到新的情境中,巩固物理观念;最后,教师重现普遍的错误认知,引导学生进行反思评价,养成敢于质疑、勤于反思的习惯,促进物理观念的发展.

图1 基于物理观念建构的5E教学模式

2 基于物理观念建构的5E教学模式实践

依据新课标编写的《普通高中物理教科书》(2019年版)(简称为“新教材”)在必修第1册中将旧教材第4章“牛顿运动定律”改编为“运动和力的关系”,并将“超重与失重”独立为最后一节内容.新教材更加聚焦运动与力的关系这一观念(简称运动与力观念),与课标中“注重在机械运动情境下培养学生的运动与相互作用观念”相吻合.本节基于上述5E教学模式开发了“超重与失重”的教学设计,以期促进学生运动与力观念的建构.

2.1 情境引入——建立基本概念

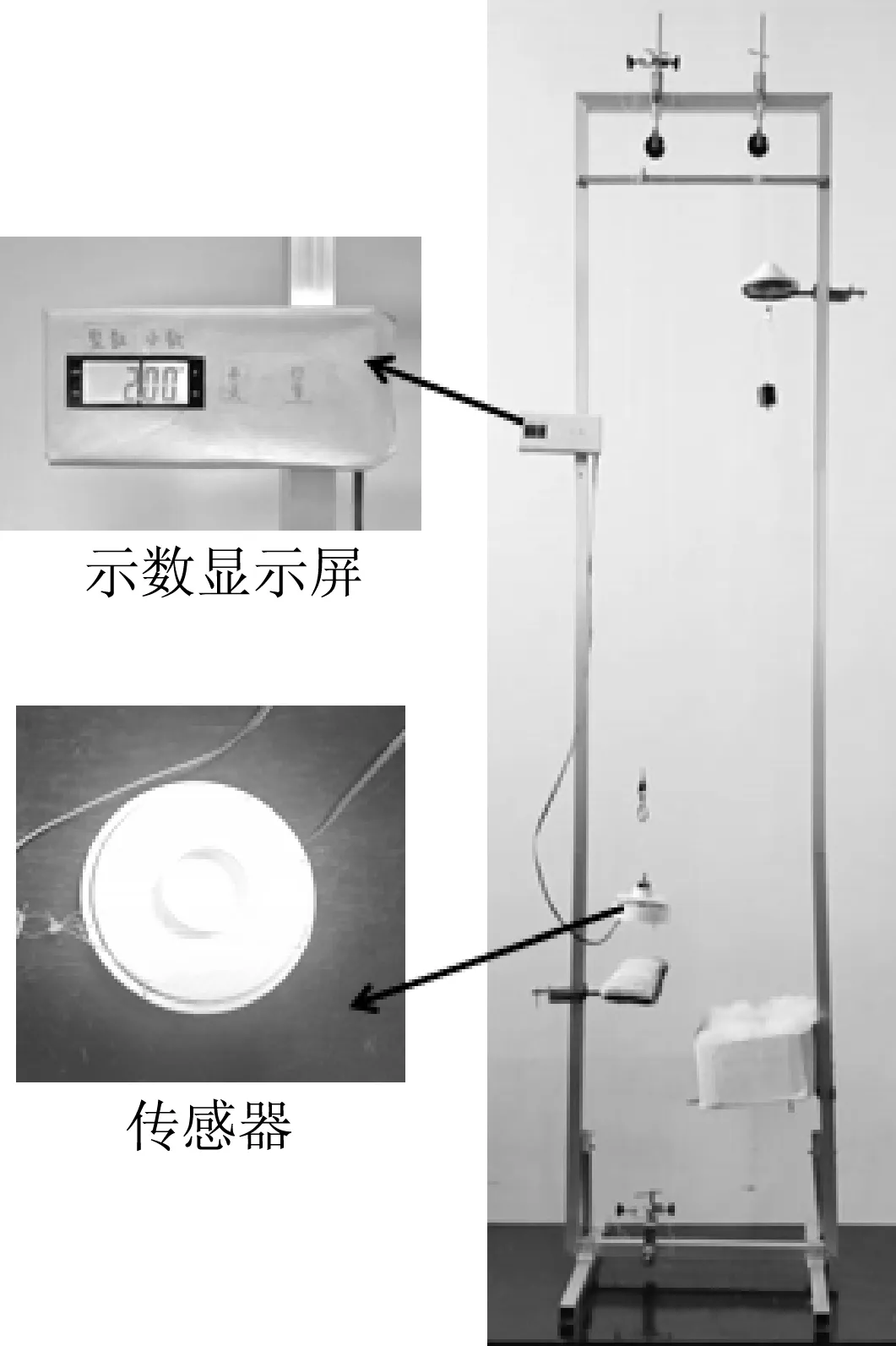

图2 模拟电梯装置及结构

情境创设:教师运用模拟电梯(如图2)进行实验演示,砝码立在称重传感器上犹如人站于电梯中,显示屏的示数表示砝码的“体重”.教师依次进行如下操作,学生观察以下各情况中显示屏的示数情况:(1) 将1 N的砝码轻轻放在传感器上并固定,保证装置处于静止状态;(2) 在与传感器连线右边挂上较重的物体,使砝码加速上升;(3) 在与传感器连线右边挂上较轻的物体,使砝码加速下降;(4) 在与传感器连线右边挂上与左边约等重物体,使砝码向上、向下匀速运动;(5) 将传感器上方的连线剪断,使砝码自由下落.

概念讲解:根据观察结果,引导学生得出结论“在不同运动状态下测量砝码重量时,测量值并非固定不变”.之后,教师引入重量的引力性定义和操作性定义,并提出当物体在竖直方向的运动状态发生改变时,重量的引力性定义“重量即重力,也就是由于地球的吸引而使物体受到的力”不再适用,需要用到重量的操作性定义“重量是在标准称重过程中的称重结果,也就是其他物体对其支撑时所施加的力”.[4]在此基础上,再讲解超重与失重的概念,超重即物体重量测量值(也称为视重)大于物体重力、失重即物体重量测量值小于物体重力.

设计意图:不同状态下,砝码重量测量结果的不一致,会形成强烈的认知冲突,引导学生将观察和思考联系起来,认识超重与失重现象.“重量”是物理学的基本概念之一,它的操作性定义具有认识论和概念上的双重优势,会避免学生产生“超重就是重力增加,失重就是重力减少”的错误认知,适用于更广泛的物理情境,从引力相互作用到电磁相互作用的转变帮助能学生正确建立超重与失重的概念.[5]

2.2 开展探究——深刻理解和掌握概念规律

教师提问:发生超重与失重现象与什么因素有关?

学生猜想:速度,加速度……

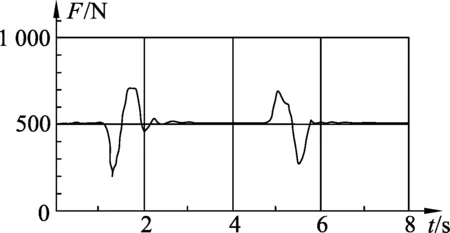

合作探究:学生分小组展开合作学习,利用传感器和计算机进行定量探究,一位学生站在力传感器上完成下蹲和站起两个过程,其他学生记录计算机采集的图像(如图3),并根据数据结果填写实验记录表格(如图4),包括下蹲与站起各阶段中传感器示数与重力的大小关系,人体的超重或失重状态、运动状态、速度方向以及加速度方向.

图3 下蹲,站起两个过程

图4 实验记录表格

分析归纳:教师引导学生先分析两种超重状态,学生可以发现当物体超重时,速度方向有上有下,而加速度方向却是始终向上的;同样地,当物体失重时,只有加速度方向始终向下.随后,让学生自主归纳出“超重、失重与加速度方向有关,而与速度方向无关”的结论.

图5 加速下蹲时受力分析

设计意图:在探究影响超重、失重条件时,结合新教材中传感器和计算机等信息技术手段,引导学生经历现象观察、到数据处理、再到总结归纳的实验探究过程,帮助学生从运动观的角度初步建模,纠正学生可能认为的超重、失重现象与速度有关的表象规律,得出与加速度有关的本质认识.

理论探究:教师运用隔离法和分析法以及牛顿运动学知识,推理人体加速下蹲(如图5)时的失重规律.

根据牛顿第二定律:G-N=mg-N=ma.

根据牛顿第三定律:N′=-N.(大小相等,方向相反)

在数值上满足:N′=mg-ma,其中N′是视重,mg是实重,ma是失重部分.教师引导学生得出结论:当物体向下加速时,因为具有向下的合外力,所以失重.

学生任务:根据实验记录,学生参照之前的演示推理,从相互作用观的角度分析其他3种超重和失重现象的本质原因,并总结归纳出物体在不同状态(包括实重、超重和失重)的受力和运动情况(如图6).

图6 不同状态下物体的受力和运动情况

设计意图:在理论探究部分,牛顿第二、三定律的运用清楚地揭示了超重、失重与加速度的定量关系.学生经历自主推理和总结归纳,不仅对物体在不同状态下的受力和运动情况有清晰的认识,更能深刻理解与掌握运动与力的关系:物体不受力和受平衡力时效果相同,都保持原来的运动状态不变;受非平衡力时,物体将改变原来的运动状态.[6]

2.3 概括解释——初步建立运动与力观念

教师提问:在之前的模拟电梯实验中,为什么显示屏示数不一致呢?

学生解释:当传感器上的砝码静止或匀速运动时,砝码处于平衡状态,显示屏示数等于重力;当砝码向上加速运动时,具有向上的合外力,处于超重状态,所以示数大于物体重力;同样地,当砝码向下加速运动时,处于失重状态,示数小于物体重力.

教师提问:当剪断传感器上方的绳子时,为何示数显示为0呢?

学生解释:绳子剪断后,砝码做自由落体运动,对传感器的作用力在数值上满足:N′=mg-ma,此时a=g,故N′=0.

概念延伸:教师讲解如果物体在加速下降过程中的加速度为g,此时重量测量值为0,物体对测力计完全没有作用力,这种现象被叫做完全失重状态.

设计意图:能够解释自然现象是建构物理观念的重要价值所在.学生依据运动与力的关系来解释情境导入中“称重”示数不一致的原因后,更能体会生产、生活中如乘坐电梯、蹦极,跳伞乃至太空失重等不同感受的产生源由,领会运动与力观念的统摄性.

2.4 拓展迁移——巩固运动与力观念

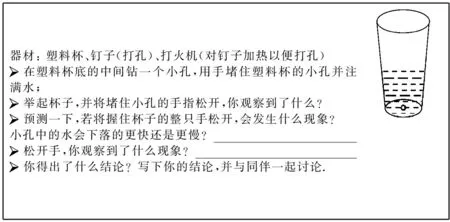

拓展活动:向学生提供如图7所示研究工具清单和实验设置说明,并设置空白区域记录活动的数据和结果.

图7

设计意图:该阶段设计了与日常生活相关的失重活动,引导学生探究当塑料杯静止时,杯中水在受到平衡力(手指堵住小孔)和非平衡力(手指不堵住小孔)时的运动状态;当塑料杯和杯中水同时处于完全失重状态时,两者的相对运动状态以及受力情况.在这一过程中,学生思考物体在受到不同类型作用力下的运动情况,在更为复杂的情境中运用运动与力观念解决实际问题,由此巩固学生的运动与力观念.

2.5 展开评价——促进运动与力观念的发展

反思评价:教师介绍物理学史,曾经亚里士多德认为“力是维持物体运动状态的原因”,将力与速度联系起来;而牛顿在伽利略和笛卡尔的研究基础上,得出“力是改变物体运动状态的原因”,将力与加速度联系起来.在科学史的背景下,引导学生评价人类对运动与力发展规律的认识.

设计意图:高中生因有初中学习的基础,对牛顿第一定律的内容有所认识,不会根据物体是否受力,而错误地将“运动”和“静止”对立起来.但学生的理解难免只停留在表面,教学应引导学生认识亚里士多德和牛顿第一定律在认识上的根本分歧,明白“静止”只是物体做“匀速直线运动”的特例,速度变与不变才是本质区别.牛顿提出的第二定律更是解决了运动与力之间的定量问题,是第一定律顺理成章的延伸.物理学史的回顾带领学生重走科学家探索之路,感悟大师们勇于质疑的思维方法,促进运动与力观念的发展.

3 结语

物理观念的形成是一个非常漫长的过程,不能一蹴而就.5E模式对学生的物理观念建构有着独特的作用与价值.通过创设问题情境,提供直观的事实与经验以建立科学概念;经过理论与实践结合的探究过程,使学生深刻理解与掌握相关的物理知识,做好观念教学的起点.在此基础上,让学生进一步解释物理现象,解决实际问题,并针对普遍的错误认知进行评价反思,逐步实现物理观念建立—巩固—发展的建构过程.