高中物理生态课堂理念下培养科学思维能力的探索

——以弹簧连接体仿真实验培养为例

2020-07-16徐学

徐 学

(江苏省苏州中学园区校,江苏 苏州 215021)

2017年版的《普通高中物理课程标准》中指出要进一步提升学生的物理学科核心素养,为学生的终身发展奠定基础.其中科学思维是物理学科核心素养4个维度之一.“科学思维”主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素.如何在物理课堂中通过师生互动,生本互动、生境互动和谐而生态的培养学生的科学思维能力,特别是模型建构能力是一个值得研究的问题.前不久笔者在高三物理课堂中借助于弹簧连接体问题的探讨进行以模型建构为主的科学思维能力培养的探索.现把教学的过程与反思分享给各位同行.以期能起到抛砖引玉之用.

1 抛出问题,激发兴趣

对于弹簧连接体问题,从力的角度分析,与弹簧相连的物体受到弹簧的弹力是变力,导致物体所受的合力为变力,物体的运动是加速度变化的变速运动,导致物体的运动过程比较复杂.另一方面,从能的角度来看,弹簧是储能装置,弹簧连接体运动过程中动能与弹性势能相互转化.因此弹簧连接体能很好的考察学生的综合分析能力,是考察科学思维的优秀载体,备受高考命题专家的青睐.学生们遇到此类题型总是觉得难于下手,今天我们不妨一起探究一下弹簧连接体问题,能否研究出一些规律对我们后续的解题有所帮助.

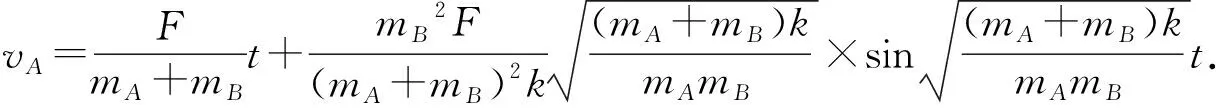

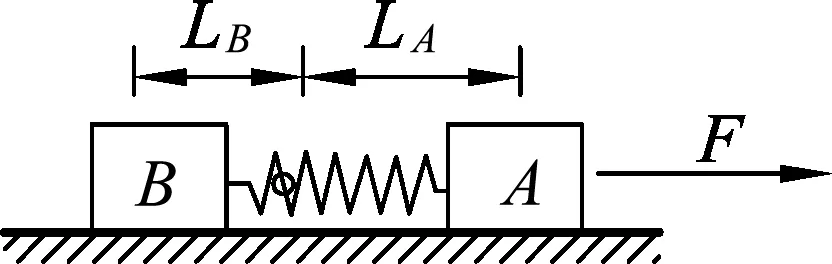

图1

问题1.如图1所示,质量分别为m1、m2的两物块A、B通过一水平轻质弹簧连接,弹簧的劲度系数为k,静止放置在光滑水平面上,弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内,t1=0时刻在A上施加一个水平向右的恒力F,t=t2时刻弹簧第一次恢复到原长状态,试分析在t1到t2时间内物块A,B的运动情况.

学生讨论后得到:以A为研究对象,设弹簧的形变量为x,则由牛顿第二定律可得F-kx=mAaA.以B为研究对象,则由牛顿第二定律可得kx=mBaB.

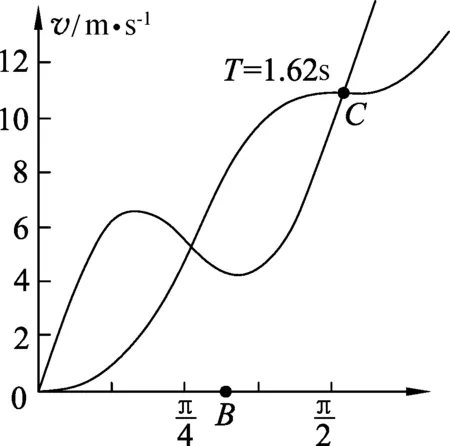

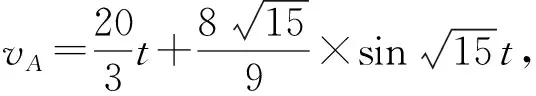

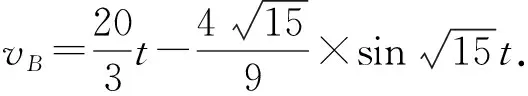

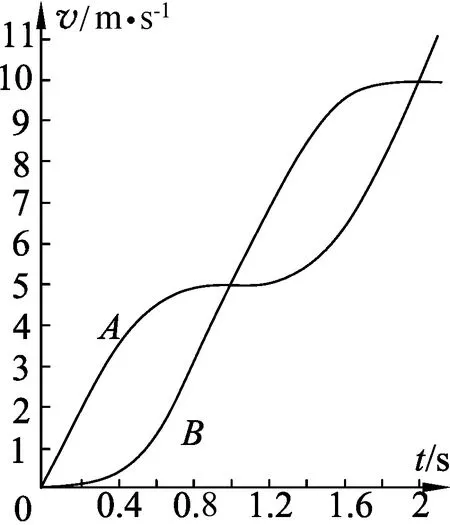

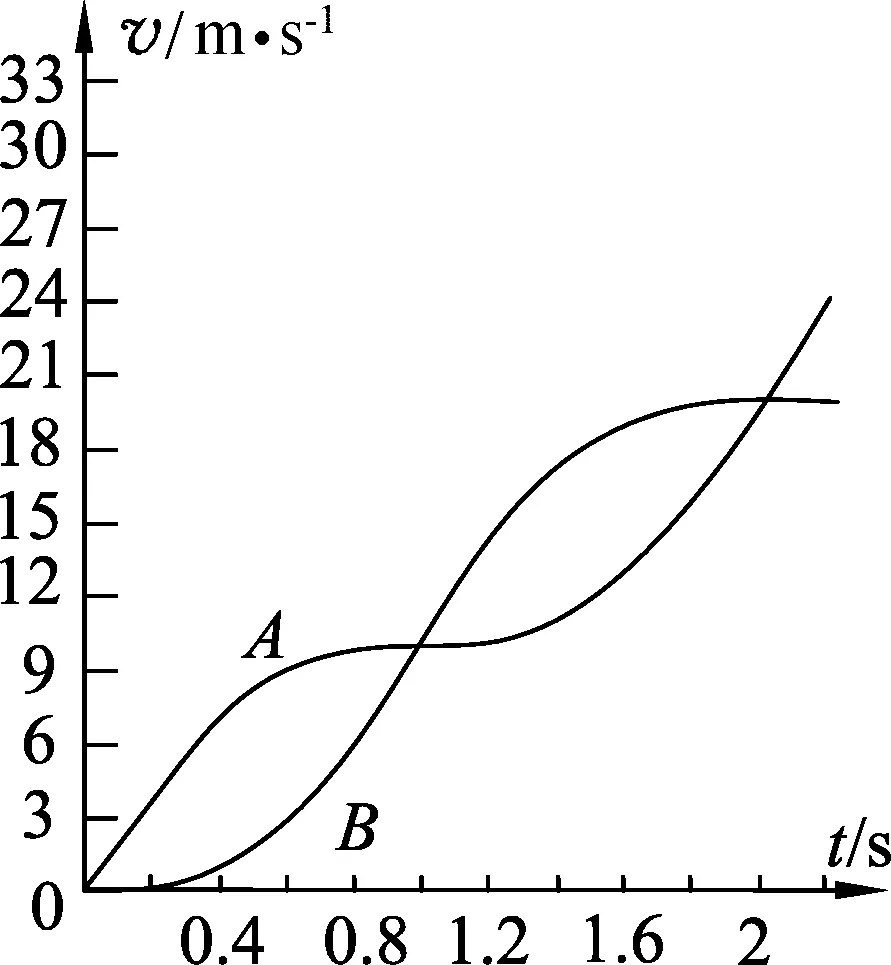

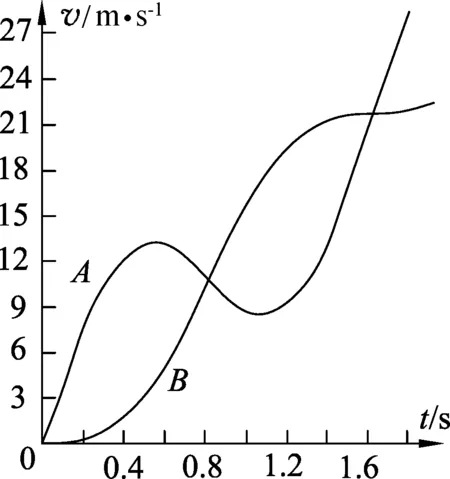

随着弹簧形变量x的增大,物块A做加速度减小的加速运动,物块B做加速度增大的加速运动,由于aA>aB,则vA>vB两物块的间距增大;当aA=aB,两物块的速度差为最大,此后aA 图2 问题2.两物块在达到第一次速度相等的过程中是否一直在做加速运动呢?弹簧再次回到原长时,两物块的速度有无关系呢?两物块的距离恢复原长过程中两物块的速度又是如何变化呢?两物块速度的变化与加速度的变化是否存在周期性?与两物块的质量大小和外力大小有无关系呢?这个问题的分析过程比较复杂,我们不妨借助于仿真物理实验室(如图2)来探究两物块的运动规律. 对比实验1:质量相同,外力不同. 实验1.mA=mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=20 N.v-t图像如图3所示. 实验2.mA=mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=40 N.v-t图像如图4所示. 图3 图4 学生分析:两个实验图像的共同点是物块A在从开始运动至第一次速度相等的过程中,均做加速度减小的加速运动,当两者速度相等时物块A的加速度为0.物块B做加速度增大的加速运动.此后从两者速度相等至速度第2次相等的过程中物块A做加速度增加的加速运动,物体B做加速度减小的加速运动.当速度再次相等时,B的加速度变为0,A的加速度回到原来开始运动状态.相邻两次速度相等的时间间隔约为1 s.加速度变化的周期从图中看出约为2 s. 不同点是两者达到共速时的速度的大小不同. 结论1: 两物块的加速度均做周期性变化,两物块的加速度的周期都约为2 s,与外力的大小无关.两物体速度相等的时间间隔是相同的都约为1 s.第1次速度相同时两者的距离最大,弹性势能最大,第2次速度相同时,A,B的位移相同,即弹簧回复至原长. 对比实验2:mA>mB,外力不同. 实验3.mA=2 kg,mB=1 kg,k=10 N/m,外力F=20 N.v-t图像如图5所示. 实验4.mA=2 kg,mB=1 kg,k=10 N/m,外力F=40 N.v-t图像如图6所示. 学生分析:两个实验图像的共同点:物块A在从开始运动至第1次速度相等的过程中,做加速度减小的加速运动,当两者速度相等时物块A的加速度大于0.物块B做加速度增大的加速运动.此后从两者速度相等至速度第2次相等的过程中,物块A做加速度增加的加速运动,物块B做加速度减小的加速运动.当速度再次相等时,B的加速度变为0,A的加速度回到原来开始运动状态.相邻两次速度相等的时间间隔约为0.82 s加速度变化的周期从图中看出约为1.64 s.不同点是两者达到共速时的速度的大小不同. 图5 图6 结论2: 当mA>mB时,两物块的加速度仍做周期性变化,两物块的加速度变化的周期都为1.64 s,与外力的大小无关.但与实验1,2相比周期发生了变化,说明周期与物块A和B的质量有关,两物体速度相等的时间间隔是相同的都约为0.82 s.第1次速度相同时两者的距离最大,弹性势能最大,第2次速度相同时,A,B的位移相同,即弹簧回复至原长. 对比实验3:mA 实验5.mA=1 kg,mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=20 N.v-t图像如图7所示. 图7 图8 实验6.mA=1 kg,mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=40 N.v-t图像如图8所示. 学生分析:两个实验图像的共同点:物块A在从开始运动至第1次速度相等的过程中,先做加速度减小的加速运动,当加速度减小为0后,做加速度增大的减速运动,当两者速度相等时物块A的加速度小于0.物块B做加速度增大的加速运动.此后从两者速度相等至速度第2次相等的过程中,物块A做加速度减小的减速运动,再做加速度增大的加速运动.物块B做加速度减小的加速运动.当速度再次相等时,B的加速度变为0,A的加速度回到原来开始运动状态.相邻两次速度相等的时间间隔约为0.82 s.加速度变化的周期从图中看出约为1.64 s.不同点是两者达到共速时的速度的大小不同. 结论3: 当mA 结论: 对于上述的弹簧连接体模型,依据6个模拟实验可以得出如下规律:两物块的加速度都做周期性变化,周期的大小与外力大小无关,与两物块的质量大小有关;相邻两次速度相同的时间间隔是半个周期;两物块之间的距离在原长与最大距离之间周期性变化. 问题3.通过刚才实验探究我们得出了弹簧连接体的运动的规律,同学们课后思考一下,为什么与弹簧连接的物体加速度变化存在周期性呢?为什么周期与外力大小没有关系呢?它们的运动与学过的什么运动有相似之处呢?能否建立一个运动的模型并证明之? 孙同学:如果以A为参考系的话,对B引入惯性力,则B的运动可能是简谐运动. 朱同学: 以A为参考系的话,A的加速度是时间的函数,会把问题复杂化,还是以A,B的质心为参考系,由于外力是恒力,质心的加速度是恒定的,这样可以简化问题,可能A,B相对于质心做简谐运动. 图9 教师与学生共同讨论:理论证明如下.设弹簧的原长为L,A,B的质心为C,物块B与质心C之间的距离为LB,物块A与质心C之间的距离为LA则 (1) (2) 如果以A,B的质心为参考系,则依据质心运动定理 F=(mA+mB)aC. (3) 由于外力F是恒力,所以质心的加速度是定值.在质心参考系中,则物块B在运动过程中始终受到一个与质心加速度aC方向始终相反的惯性力-mBaC.在质心参考系中,质心C左侧弹簧的长度为LB. 当弹簧受弹力F时,以地面为参考系观察,形变量为ΔL,而以质心C为参考系中观察,左侧弹簧形变量为ΔLB.并且满足 (4) 因此质心左侧弹簧在质心参考系中的劲度系数为 (5) 再由(1)、(2)两式可得 (6) 同理质心右侧弹簧在质心参考系中的劲度系数为 (7) 图10 假如在质心参考系中来看,物块B简谐运动.如图10所示,t=0时刻,物块B处于最大位移处,平衡位置在惯性力与弹簧弹力相等的位置O,此位置处 kBx0B=mBaC, (8) (9) 以质心C左侧LB+x0处为坐标原点,指向质心C为正方向,则由动力学方程可得 kB(x0B-x)-mBaC=mBa. (10) (11) 可知B周期与外力无关.物块B振幅为 (12) 图11 同理,如图11所示,对于物块A来说,平衡位置O在 F=mAaC+kAxoA (13) 处取得,则 (14) 以质心C右侧LA+xOA为坐标原点O,以沿CO方向为正方向,则物块A的动力学方程为 F-kA(xOA+x)-mAaC=mAa. (15) (16) A的周期与外力无关.物块A的振幅为 (17) 验证周期(16)式. 实验1:mA=mB=2 kg,k=10 N/m,代入(16)式,得T=1.99 s.. 实验3:mA=2 kg,mB=1 kg,k=10 N/m,代入(16)式,得T=1.62 s. 实验5:mA=1 kg,mB=2 kg,k=10 N/m,代入(16)式,得T=1.62 s. 对比图3,5,7可以看出在实验误差范围内理论数值与实验数据符合很好. 由上面的理论推导可知以质心C为参考系,物块A与B均做简谐运动,它们的频率相同与外力无关.在t=0时物块B与物块A从最大位移处向各自的平衡位置振动,它们同时到达平衡位置,经过半个周期同时到达各自到达另一侧最大位移处,此时两者相对于质心速度为0,所以此时两者速度第一次共速,两者之间的距离最大,弹性势能最大.再经过半个周期,至t=t2时刻,它们各自回到初始状态,此时两者相对于质心速度为0,两者速度第二次共速,此时两者之间的距离为原长,弹性势能为零. 问题4.从地面参考系来看,则可以认为物块A与B的运动是什么运动呢?能否把它们的速度表达式推导出来? 师生共同探究:从地面参考系来看,则可以认为物块A与B同时参与两个运动,分别是随质心匀加速运动和围绕各自平衡位置做同频率的简谐运动. 物块B做简谐运动的位移与时间的关系式为x=ABcosωt,则速度随时间变化的规律为v=-ABωsinωt,质心的速度随时间变化的规律为vC=aCt.则以地面为参考系,物块B速度随时间变化的规律为 vB=v+vC=aCt-ABωsinωt. (18) 由(3)、(12)、(18)式得到 物块A做简谐运动的位移与时间的关系式为x=-AAcosωt,则速度随时间变化的规律为v=AAωsinωt,质心的速度随时间变化的规律为vC=aCt.则以地面为参考系,物块A速度随时间变化的规律为 vA=v+vC=aCt+AAωsinωt. (19) 由(3)、(17)、(19)式得到 利用几何画板作出在不同质量与外力作用的速度时间图像与仿真物理实验室的图像进行对比. 情况1:mA=mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=20 N(如图12). 图12 情况2:mA=2 kg,mB=1 kg,k=10 N/m,外力F=20 N(如图13). 图14 情况3:mA=1 kg,mB=2 kg,k=10 N/m,外力F=20 N(如图14). 教学反思:本节课是通过教师的引导层层深入,使得各个层次的学生的科学思维得到充分的锻炼.第一层次,全班所有学生对教师在课堂上抛出的问题进行受力分析,应用牛顿运动定律对两物体的运动做出初步描述,锻炼了学生的分析问题解决问题的能力.第二层次,在课堂上师生共同合作利用仿真物理实验室软件模拟各种情况下物块A,B的运动情况并讨论其运动规律.锻炼了学生的识图能力与概括能力.第三层次,培养了部分尖子生的模型建构能力和科学推理能力.对于如何建构,学生们各自提出自己的观点,并对同伴的观点做出了质疑与评价.课堂内外学生思维活跃,气氛热烈,充满热情,课堂生态和谐.因此笔者认为要培养学生的科学思维能力关键要找到好的值得探究的层层深入的问题,通过师生互动,生本互动,生境互动和谐的探讨,步步深入,最终使各个层次的学生的科学思维能力都得到培养.

2 实验探究,得出规律

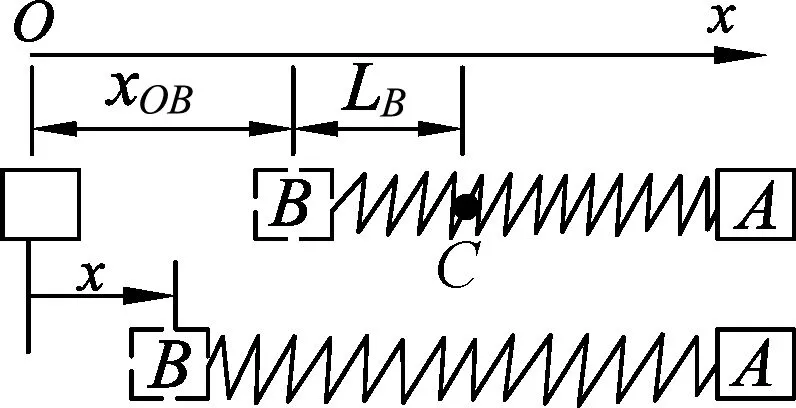

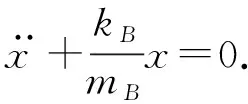

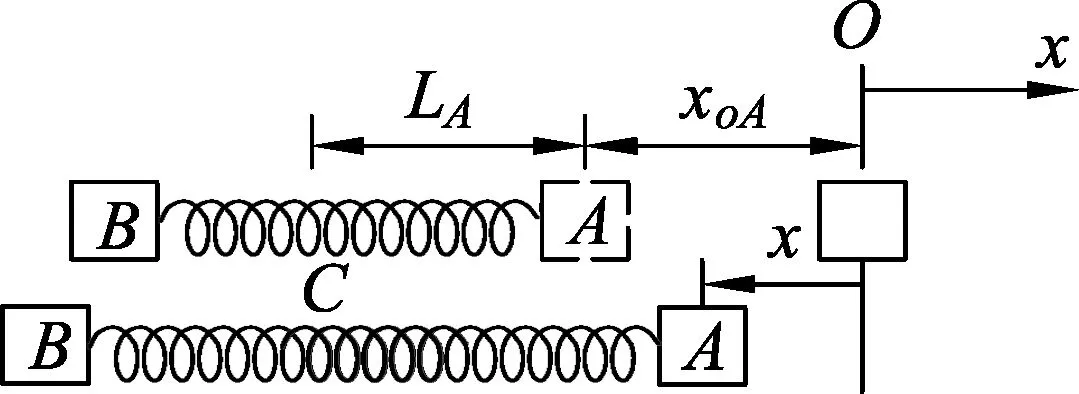

3 模型建构,科学推理

4 深入挖掘,再次验证