棘阿米巴性角膜炎120例临床特征及治疗转归

2020-07-16朱智勇王敬亭董燕玲李素霞

朱智勇 王敬亭 董燕玲 李素霞

棘阿米巴性角膜炎(acanthamoeba keratitis,AK)是由棘阿米巴原虫引起的一种难治性、预后差的感染性角膜疾病。国内自1992年首次报道以来[1],发病率呈上升趋势[2]。由于AK相较于其他感染性角膜炎发病率仍然较低,基层或者非角膜病专业医生对其认识不足,往往会误诊为病毒性角膜炎或真菌性角膜炎等[3]。一旦误诊,可能错过最佳治疗时间,误用激素等治疗甚至会加重病情;因此尽可能早期的诊断,并采取积极治疗措施对患者的预后有重大意义[4]。本研究总结山东省眼科医院和青岛眼科医院2004年至2018年15年间120例(122只眼)AK患者的临床资料,回顾性分析其误诊原因,探讨不同临床分期患者药物治疗的效果差异,为眼科医师诊断与治疗棘阿米巴性角膜炎提供参考。

资料与方法

一、一般资料及病史

收集2004年1月至2018年12月于山东省眼科医院和青岛眼科医院确诊为棘阿米巴性角膜炎的病例120例(122只眼),年龄12~78岁,平均(46.64±13.85)岁。其中男性64例(64只眼),女性56例(58只眼),男女比为1.14:1。确诊依据为角膜刮片镜检、培养或病理切片三者任一检查发现棘阿米巴包囊或滋养体,角膜共焦显微镜作为辅助方法协助诊断。仔细询问患者的发病情况、病史、外院诊断以及治疗经过等。

二、检查方法

1.裂隙灯检查:观察角膜病灶的形态、位置、浸润的深度,测量角膜病灶的大小,检查有无角膜环状浸润,前房积脓的情况等。

2.角膜病原学检查:刮取角膜病灶区坏死和浸润组织,制作10%氢氧化钾湿片直接镜检有无阿米巴包囊或滋养体。标本接种于表面涂有大肠杆菌的营养琼脂培养基中,培养14 d以上不生长者即判为阴性。

3.激光共聚焦显微镜检查:采用HRT3-RCM激光共聚焦显微镜(德国海德堡公司)检测有无阿米巴包囊或滋养体,包囊的形态、分布以及浸润深度等。

4.病理检查:行角膜移植术或眼内容剜除术的患者切除角膜组织后,制作病理切片PAS染色查看基质层内是否有阿米巴包囊。

5.角膜前节相干光层析成像术(optical coherence tomography,OCT)检查:扫描患者角膜病灶区,测量感染侵犯角膜的深度。

三、临床分期依据

根据病史长短、裂隙灯观察角膜病灶的面积、病灶是否累及角膜缘、有无前房积脓等并发症,以及角膜OCT测角膜病灶的深度,将患者分为初期、中期、晚期。

初期:发病时间2周内,眼部表现为弥漫性或局限性水肿、浸润,可有角膜上皮缺损,病灶深度≤1/2角膜厚度、直径≤6 mm,角膜基质有或无环状浸润。不伴有前房积脓、继发性青光眼等并发症。

中期:发病时间2~6周,眼部表现为角膜基质白色浸润,或白色角膜溃疡,病灶深度>1/2角膜厚度、直径>6 mm但未累及角膜缘,可伴有前房积脓。

晚期:发病时间大于6周,眼部表现为角膜溃疡达角膜中深基质层,病灶直径大于10 mm或累及角膜缘。伴有较重的前房积脓、继发性青光眼,或已并发眼内感染引起眼内炎。

四、治疗

1.药物治疗:所有确诊为AK的患者,均给予全身及局部抗阿米巴药物治疗。采用0.02%氯己定溶液或0.02%聚六亚甲基溶液局部点眼(1次/0.5 h);甲硝唑注射液局部点眼(1次/h);左氧氟沙星滴眼液(4次/d);普拉洛芬滴眼液(4次/d)、氧氟沙星眼膏(1次/每晚)。确诊后前3 d每天给予0.2%氯己定溶液烧灼角膜病灶区,之后每3 d烧灼1次,每次烧灼时间为30 s。

2.手术治疗:对药物治疗效果较差、不能治愈者行角膜移植手术治疗。根据角膜病灶感染的深度酌情行板层角膜移植术或穿透性角膜移植术,术后继续抗阿米巴药物治疗。感染已侵犯巩膜、或发生眼内炎无法保存眼球者行眼内容剜除术。

五、 统计学分析

采用SPSS19.0软件进行数据分析。计数资料采用例数(眼数)或百分比表示,计量资料差异性比较采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、发病趋势、年龄及季节分布、危险因素

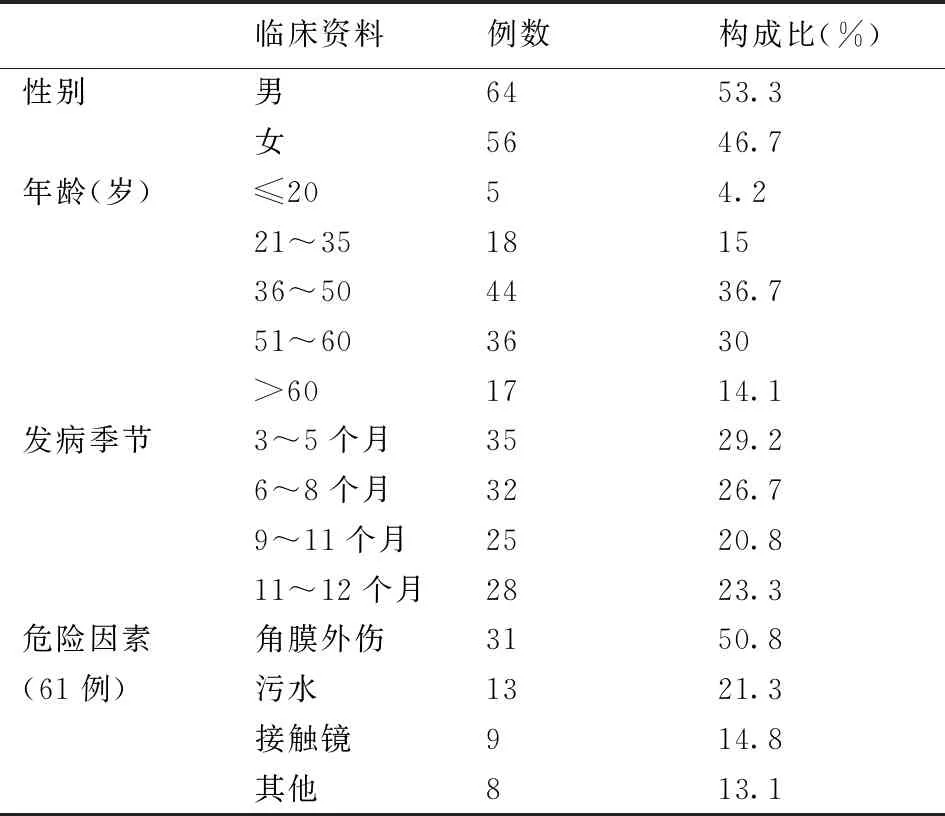

从2004年到2018年,AK的病例数呈上升趋势,2017年达到峰值(图1)。本研究中,120例AK患者年龄分布在12~78岁之间,其中36~60岁的患者最多(66.7%)(表1)。各季节发患者数相近(表1),未发现AK的发病存在明显季节性差异。有61例存在明确危险因素,其中角膜外伤31例(50.8%)、污水入眼13例(21.3%)、角膜接触镜佩戴者9例(14.8%)、其他原因8例(13.1%)。

表1 120例(122只眼)AK患者基本情况

二、 误诊情况

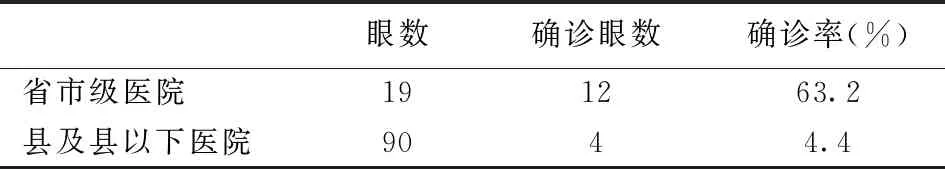

120例(122只眼)病例中,于首诊医院诊断为AK的有16只眼(13.1%),余106只眼未能确诊,误诊率为86.8%。误诊疾病分别为病毒性角膜炎46只眼(37.7%),细菌性角膜炎23只眼(18.9%),真菌性角膜炎14只眼(11.5%),其他诊断23只眼(18.9%)(表2)。107例(109只眼)AK病例中有90只眼首诊于县及县以下医院,确诊4只眼(4.4%);19只眼首诊于省市级医院,确诊12只眼(63.2%)(表3)。

三、 各项检查情况

120例(122只眼)AK患者入院后行角膜激光共聚焦显微镜检查、角膜刮片镜检、棘阿米巴培养、病理切片PAS染色检查。各项检查的阳性率分别为90.3%、75.9%、56.9%、66.1%(表4)。

表2 120例(122只眼)AK患者首诊诊断情况

表3 107例(109只眼)AK患者首诊医院情况

表4 120例(122只眼)AK患者各项检查情况

四、 分期与治疗结果

120例(122只眼)AK病例的临床分期:初期35只眼(28.7%)、中期70只眼(57.4%)、晚期17只眼(13.9%)(表5)。初期、中期、晚期病眼中对药物治疗有效、角膜病灶区炎症减轻或溃疡愈合至痊愈的分别有20只眼(57.1%)、5只眼(7.1%)、0只眼(0%)。57.1%的初期病只眼(20/35)和5.7%中、晚期病眼(5/87)可通过药物治疗治愈,初期患者与中、晚期患者相比,药物治疗的有效性差异有统计学意义(χ2=40.47,P<0.05)。共76只眼行角膜移植术治疗,初期、中期、晚期分别有9只眼(25.7%)、59只眼(84.3%)、8只眼(47.1%);35只眼为部分板层角膜移植术,其中初期8只眼、中期27只眼,晚期0只眼;41只眼为穿透性角膜移植术,其中初期1只眼、中期32只眼、晚期8只眼;所有行角膜移植术治疗的病眼中有67只眼为中、晚期(88.2%)。120例(122只眼)AK病例中因复发或病灶扩散而无法保存眼球行眼内容剜出术的有7只眼(5.7%),均为晚期。

讨 论

棘阿米巴性角膜炎由棘阿米巴原虫感染所致,是世界公认的严重威胁视力的眼部感染[5]。在欧美国家,佩戴角膜接触镜是首要危险因素;在我国,角膜外伤和污水污染则是主要危险因素[2,6]。本研究中,角膜外伤占50.8%(31/61)、污水入眼占21.3%(13/61),与国内其他中心以往研究结果相似。近年来随着国内角膜接触镜佩戴者增多,角膜接触镜也成了人们感染棘阿米巴不可忽视的重要危险因素。AK虽为一种罕见的感染性角膜病变,但统计近年于我院就诊的患者例数,可见AK的发病率呈上升趋势,与国内外报道的发病率逐渐增加相一致[2,7]。AK患者数量的增加与眼科医师对本病的认识和诊断水平逐渐提高有关,特别是与激光共聚焦显微镜等诊断技术的成熟应用密不可分。

表5 120例(122只眼)AK患者临床分期和治疗情况[n/(%)]

AK的预后与患者确诊的时间有关,确诊越早、治疗越及时,预后越好。一旦棘阿米巴侵入角膜基质层,后续治疗将变得困难[6]。对于角膜外伤、污水入眼或角膜接触镜佩戴者,眼科医生应当警惕AK的发生[4]。AK通常单侧发病,早期从上皮缓慢向基质侵犯,变为弥漫性浅表性角膜病变[6],剧烈疼痛、畏光、流泪是AK早期常见症状[8]。Marciano的研究提示10%~23%的AK存在混合感染,最初易被误诊为病毒性、真菌性或细菌性角膜炎[9]。结合本研究病例确诊前的误诊情况,分析误诊原因主要为:(1)发病诱因较多,影响医师的判断。国外的研究表明AK约80%~86%是由佩戴角膜接触镜所致[10,11],这与我国报道的角膜外伤为首要危险因素不同。这主要是由于我国是农业大国,劳动损伤仍然是导致棘阿米巴感染角膜的主要因素。(2)临床表现难以确诊。AK早期可表现为角膜上皮弥漫性或点状混浊、假树枝样上皮病变、放射状角膜神经炎或不规则浅层基质浸润,但这些并非AK的特异性体征,也可能存在于病毒性、细菌性、真菌性角膜感染之中[4,12]。随着病程进展,当阿米巴侵犯至基质层时会形成环形浸润,这是病灶区巨噬细胞作用的结果;表现为角膜旁中心白色环形或半环状基质浸润,环形中央角膜基质无明显混浊。但并非所有患者均表现出来,考虑可能与感染的棘阿米巴种属和感染位置不同有关[13]。中晚期未表现出环形浸润的患者,其临床表现类似于真菌性角膜炎及角膜溃疡[6],故而难以确诊。(3)辅助检查欠缺及认识欠缺。本研究中,首诊医院于县及县以下医院的病例明显高于省市级医院,而后者的误诊率却明显低于前者。这是由于县及县以下医院缺乏角膜病专科医生或相关的培训,角膜激光共聚焦显微镜设备较昂贵,不能普及开展,加之AK的发病率低,对其认识有限。此外,角膜激光共聚焦显微镜检查及角膜刮片时位置的选取、对阿米巴包囊的辨认也可导致误诊。

目前国内用于诊断AK的检查方法主要是角膜激光共聚焦显微镜检查、角膜刮片镜检、棘阿米巴培养和病理切片染色。角膜刮片镜检是一种快速简便的诊断AK的方法;本研究中角膜刮片镜检阳性率为75.9%,高于棘阿米巴培养(56.9%)和病理组织染色(66.1%)。除了病原学检查外,最常用的诊断技术是角膜激光共聚焦显微镜检查。它是一种快速、可重复、非侵入性的检查方法,在复杂感染下仍具有可靠的灵敏度[14,15]。虽然不能作为确诊的依据,但在AK初期,病原学检查阳性率较低或患者临床表现不典型时, 具有重要指导诊断作用。本研究中角膜激光共聚焦显微镜检出率高达90.3%,激光共聚焦显微镜在AK的病因诊断中已经具备了较高的准确性和可靠性[16]。通过角膜激光共聚焦显微镜观察棘阿米巴包囊的形态特点、分布可指导我们在临床上对AK的诊断、治疗。棘阿米巴包囊的囊壁多为圆形或椭圆形,但也有其他不同的囊壁内结构形态见于报道[15],因此需要仔细辨认,防止漏诊。也有国外学者认为,角膜激光共聚焦显微镜对AK诊断的高敏感性和特异性(>90%)可能会导致一些假阳性或假阴性结果,确认诊断仍需辅以病原学检查[14]。因此对于高度怀疑AK的患者应反复多次采用角膜激光共聚焦显微镜、角膜刮片等检查以明确诊断。

到目前为止,还没有一种针对AK的特效药;由于耐药性,大多数单一治疗均无效[4]。Dart的研究提示双胍类(氯己定)可以作为单一或联合二脒类的AK一线用药[13];甲硝唑和抗真菌药伏立康唑等也被成功用于AK的治疗[17]。关于激素的局部使用仍存在争议,有学者认为激素在抑制宿主炎症反应的同时可能使病情恶化[13],因此一般不主张使用激素。本研究的患者药物治疗均采用了0.02%氯己定(或0.02%聚六亚甲基溶液)和甲硝唑点眼,辅以抗菌消炎药物的方案。AK初期患者的药物治疗有效率(57.1%)明显高于中、晚期患者(5.7%),初期患者大多可通过药物治愈。由此可见早期及时有效的抗阿米巴治疗对AK的治愈尤为重要。药物治愈患者其角膜溃疡愈合所需时间较长,与包囊对药物的强抵抗力有关。当角膜溃疡愈合后,角膜共聚焦显微镜仍能查见包囊的存在,考虑此时的包囊处于静止期;因此AK患者角膜溃疡愈合后,仍需继续用药[16],直至角膜激光共聚焦显微镜检查无棘阿米巴包囊。

对于药物治疗不能控制病情的AK患者而言,角膜移植术不失为一种有效的治疗方法。近年来随着手术方法的不断改进和术后有效的药物控制,不少患者能完全治愈[18]。本研究中,行板层角膜移植术的均为初期或中期患者,而行穿透性角膜移植术的均为中、晚期患者,行眼内容剜出术的均为晚期患者。这些都提示AK应尽早确诊和及时治疗,避免患者丧失眼球。

总之,近年来随着对感染性角膜病认识的提高和辅助检查技术的进步,AK的发病率逐渐增高。但由于早期临床表现不典型、发病率较低,非专科医生对其认识的缺乏,以及基层医院辅助检查设备和诊断经验的缺乏等因素,AK患者的早期误诊率仍然较高,影响了有效的药物治疗和预后。角膜刮片镜检和阿米巴培养仍是确诊AK的重要手段,激光共聚焦显微镜的开展可以有效的协助早期诊断。药物治疗对于早期AK患者效果显著,可以有效治愈,中晚期患者对于药物治疗不敏感的,应当尽早选择角膜移植手术治疗。