凝血标志物与炎性因子联合检测在肺癌患者术后发生血栓栓塞中的诊断价值

2020-07-15张仲全孔令婕杨树泉于永志

张仲全,孔令婕,杨树泉,于永志

山东省临沂市郯城县第一人民医院检验科,山东临沂 276199

肺癌是一种较为常见的呼吸道恶性肿瘤,临床上主要表现为咳嗽、咳痰、痰中带血、低热、胸痛、气闷等,可造成肝、脑、肺、肾、胰腺等器官功能障碍,病灶在转移过程中可形成脑疝而严重威胁患者生命[1-2]。肺癌的进展速度较快,目前多采用手术及放化疗的方式进行治疗,可在一定程度上延长生存期。然而,大部分化疗药物仍然可能导致患者发生静脉血管炎,以及存在药物外渗造成局部组织坏死等问题,且深静脉穿刺将引发术后并发深静脉血栓(DVT),导致病情恶化,增加了治疗难度[3]。有部分研究发现,血栓调节蛋白(TM)、凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT)、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAIC)、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原降解产物(FDP)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、C 反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)在血栓栓塞形成过程中具有重要作用[4-5]。基于此,本研究选取本院2018年3月至2019年4月肺癌术后进行静脉置管的115例患者为研究对象,旨在探讨肺癌血栓栓塞中凝血标志物和炎性因子变化的意义,为肺癌术后发生血栓栓塞患者的治疗提供依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取本院2018年3月至2019年4月肺癌术后进行静脉置管的115例患者为研究对象。将其中合并血栓栓塞患者33例分为观察组,未合并血栓栓塞患者82例分为对照组。纳入标准:(1)所有患者均经本院诊断为肺癌并经治疗;(2)观察组患者经 CT、造影病理检查诊断为肺血栓栓塞[6]。排除标准:(1)转移性肺癌; (2)试验前服用过抗凝药物进行治疗;(3)存在严重肝、肾等其他脏器功能障碍;(4)合并有其他感染性疾病。观察组中男18例,女15例;年龄40~78岁,平均(59.02±7.78)岁;手术类型:5例肺楔形及局部切除术,9例肺段切除术,16例肺叶切除术,3例支气管袖状成型肺叶切除术;肿瘤类型:6例小细胞肺癌,27例非小细胞肺癌;肿瘤TNM分期:Ⅰ期11例,Ⅱ期19例,ⅢA期3例。对照组中男44例,女38例;年龄38~77岁,平均(57.93±7.12)岁;手术类型:12例肺楔形及局部切除术,22例肺段切除术,40例肺叶切除术,8例支气管袖状成型肺叶切除术;肿瘤类型:15例小细胞肺癌,67例非小细胞肺癌;肿瘤TNM分期:Ⅰ期27例,Ⅱ期47例,ⅢA期8例。两组患者年龄、性别构成等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获得本院医学伦理委员会批准同意,所有患者及其家属均对此研究知情同意,且自愿签署知情同意书。

1.2方法 所有研究对象于术后第1天清晨抽取10 mL空腹肘静脉血,分为两份,置于4 ℃环境保存10 min,取出后以10 cm离心半径、3 000 r/min的速度离心10 min,收集上清液放入-80 ℃环境保存。采用乳胶免疫比浊法(罗氏Cobas 8000分析仪)检测CRP水平;采用电化学发光法(罗氏Cobas 8000分析仪)检测PCT水平;采用光学凝固法(沃芬ACL TOP700型血凝仪)检测凝血标志物TM、TAT、PIC、t-PAIC和PT、APTT、TT、FIB、抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)、D-D水平。

2 结 果

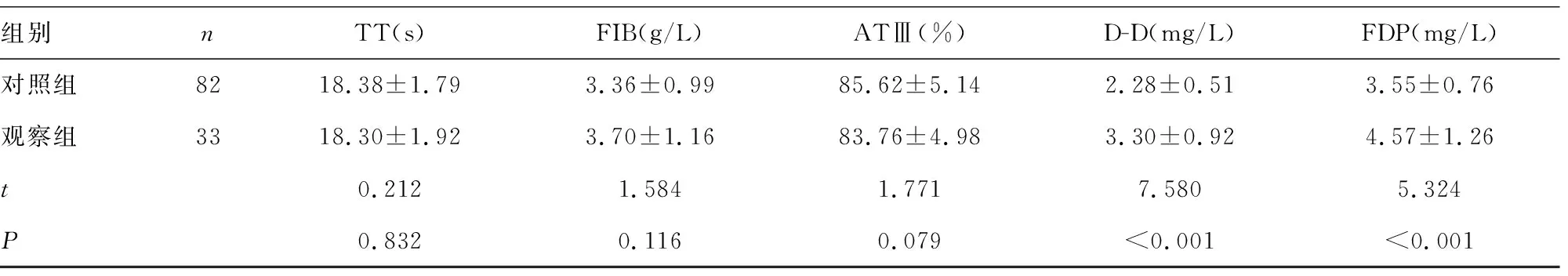

2.1两组患者凝血标志物水平对比 两组患者PT、APTT、TT、FIB、ATⅢ水平差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者TM、TAT、PIC、t-PAIC、D-D、FDP水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者凝血标志物水平对比

组别nTT(s)FIB(g/L)ATⅢ(%)D-D(mg/L)FDP(mg/L)对照组8218.38±1.793.36±0.9985.62±5.142.28±0.513.55±0.76观察组3318.30±1.923.70±1.1683.76±4.983.30±0.924.57±1.26t0.2121.5841.7717.5805.324P0.8320.1160.079<0.001<0.001

表2 两组患者炎性因子水平对比

2.2两组患者炎性因子水平对比 观察组CRP、PCT水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

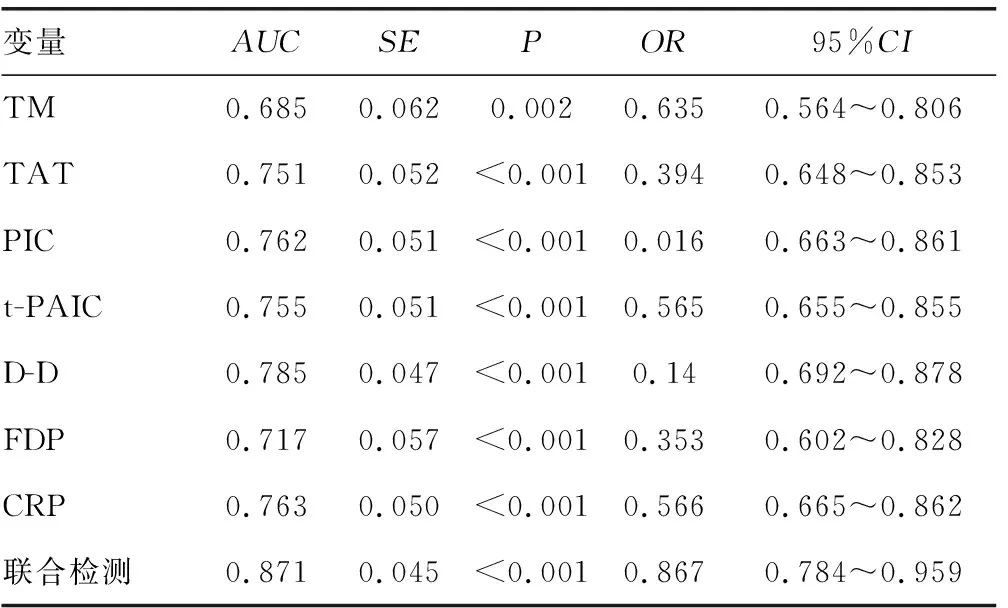

2.3凝血标志物、炎性因子对肺癌患者术后发生血栓栓塞的诊断效能 TM、TAT、PIC、t-PAIC、D-D、FDP、CRP单独及联合检测诊断肺癌患者术后发生血栓栓塞的曲线下面积(AUC)分别为0.685、0.751、0.762、0.755、0.785、0.717、0.763、0.871,均具有一定的诊断价值,且联合检测的诊断价值最高,见表3。

表3 凝血标志物、炎性因子对肺癌患者术后发生血栓栓塞的诊断效能对比

3 讨 论

有调查显示,健康非肺癌群体中出现血栓栓塞的概率为1‰~3‰,而肿瘤患者在经过手术治疗、放疗及化疗、各种激素治疗以及长期卧床后,凝血-抗凝机制发生紊乱[7]。机体血液系统的平衡主要依靠凝血-抗凝及纤溶系统维持,但肺癌患者体内大量炎性因子将直接刺激机体释放过多凝血因子,在高凝状态下联合多种促凝物质发挥作用,最终形成血栓栓塞[8-9]。

付阳等[10]在研究肺癌血栓栓塞患者的凝血与纤溶标志物时发现,为平衡机体凝血功能趋向正常,患者凝血功能异常活跃的同时抗凝系统活跃度也相应提高。本研究结果显示,观察组TM、TAT、PIC、t-PAIC水平均高于对照组(P<0.05),表明肺癌术后发生血栓栓塞患者体内抗凝系统活跃度明显升高[11]。TM反映人体血管内皮损伤程度,在血管内皮损伤后进入血液循环,与凝血酶结合后可激活蛋白C活性,降低凝血酶的凝血活性,使凝血酶由促凝作用转向抗凝作用。PIC作为人体血浆中丝酶抑制蛋白超家族成员之一,是血液主要的纤溶酶失活剂,可迅速与纤溶酶形成稳定的复合体,从而抑制纤溶酶原激活物诱导的血液纤维蛋白凝块的溶解[12-13]。同时,本研究结果显示,观察组D-D、FDP水平明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。D-D、FDP是纤维蛋白溶解和纤维蛋白原降解的产物,可反映人体中纤维蛋白的溶解状态。因此,D-D、FDP水平升高说明原发性纤维蛋白溶解功能亢进,患者体内出现高凝状态[14]。除此之外,陈艳丽等[15]在研究肺癌血栓栓塞中发现,肺部组织损伤刺激炎性反应发生时,肿瘤细胞周围聚集大量活化血小板,二者结合可直接参与血栓的形成与脱落。而在此过程中,肺部组织因缺氧缺血导致大量炎性因子生成,刺激血管内血栓形成,导致恶性循环。炎性因子在血管内皮损伤中发挥重要作用,可刺激肝细胞合成CRP和PCT[16-17]。CRP作为机体非特异性免疫机制的一部分,可反映机体受到外界创伤、感染及发生炎性反应时血清蛋白的变化;PCT是一种蛋白质,对自身免疫反应和病毒感染检测的灵敏度不高,但对严重细菌、真菌、寄生虫感染以及脓毒症和多脏器功能衰竭症状的诊断具有较高的特异度。本研究结果显示,观察组CRP、PCT水平均明显高于对照组(P<0.05),与上述结论一致。

ROC曲线分析结果显示,TM、TAT、PIC、t-PAIC、D-D、FDP、CRP单独及联合检测的AUC分别为0.685、0.751、0.762、0.755、0.785、0.717、0.763、0.871,均对肺癌患者术后发生血栓栓塞具有一定的诊断价值。因此,肺癌患者术后出现多项凝血标志物和炎性因子水平明显升高时,体内可能出现高凝状态,术后血栓栓塞形成的可能性增加[18]。

综上所述,检测凝血标志物和炎性因子对肺癌患者术后发生血栓栓塞具有较高诊断效能,需早期监测其各项指标水平变化,降低术后血栓栓塞发生率。