从中日乐律之别看隋唐乐调

2020-07-15庄永平

庄永平

引言

隋唐距今已有一千四百多年的历史了,但是,很多乐调上的难题到现在还未能得到满意的答复。尤其在解译唐代古谱之时常成为一道拦路虎,阻挡着人们研究的视线与实际的步伐。当然,这些主要是指理论方面,在实践中大都是并不成问题的问题。关键在于传统音乐领域中的名与实之间严重脱节,造成了本不该成为问题的问题。举个很简单的例子,现今广东音乐中正调与乙反调的运用及互转,明显是大二度优先于四、五度转调的,另有如《江河水》中的大二度转调那样,在我国传统音乐中也常优先于四、五度转调,这与西洋的近关系转调理论就不太相合。这些在实践中似乎都不成为问题,但在理论历史上则混沌了一大片。

因此,围绕着这个大二度的研究,在我国乐调历史上具有极其重要的意义。例如,唐俗乐产生了正宫之后,对原来低大二度的黄钟宫是怎样的一种认识?为什么会产生出“侧商调”这样一种亦宫亦商、似宫似商,相差大二度的调式名称?它与黄钟宫又是一种怎样的关系?是同等关系还是相差大二度关系?为什么历史文献记载中如《伊州》等是商调曲,但解译出来的却是低大二度的宫调曲?根据历史文献记载,日本雅乐与唐代俗乐是有着极为密切关系的,那为什么日本会产生出涉及“宫”与“商”的,相差大二度合一的“壹越律(调)”?为什么日本会对唐的越调(商调)误判为正宫(宫调)?为什么日本雅乐的神仙律对应的是相差大二度的唐俗乐黄钟而不是无射?又为什么日本会对唐的水调(商调)误判为相差大二度的宫或徵调?它与越调-正宫的相差大二度,在转调方向上是否一致?诸如种种,似乎其间有着一条主线在发挥着重要的作用。这条主线就是相差大二度的两音及两调式、两调性。两音在琵琶上是两个音位(相位)间,由弦的松紧程度(通过转动弦轴改变音高)造成的实质不同,还是同一音位的不同调性、不同唱名造成的?同主音宫、商调式与不同音阶运用相关;宫、商两调性也与相同或不同音阶运用相关,它们二者是调性高大二度,调式低大二度,反之,调性低大二度,调式高大二度的关系等,这一系列问题缠绕在一起,就成为唐乐调谜团难解的根源所在。

一、隋唐时期中外乐调状况

我国乐调的发展大约到了隋唐之际,进入一个转型时期。按史料文献明确记载,当时朝廷的沛公郑译与外来苏祗婆原始乐调的对应(587),这可以说是一条分界线。之后,我国的乐调方式基本上延续到现在。其《隋书》卷十四所载:

(郑)译云:考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名。七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通、先是周武帝(宇文邕)时有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国(568),善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:“父在西域,称为知音。代相习传,调有七种。”以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰“娑陁力”,华言“平声”,即宫声也。二曰“鸡识”,华言“长声”,即商声也。三曰“沙识”,华言“质直声”,即角声也。四曰“沙侯加滥”,华言“应声”,即变徵声也。五曰“沙腊”,华言“应和声”,即徵声也。六曰“般赡”,华言“五声”,即羽声也。七曰“俟利箑”,华言“斛牛声”,即变宫声也。译因习而弹之,始得七声之正。然其就此七调,又有“五旦之名,旦作七调”。以华言译之,旦者则谓之“均”也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶,弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。

编悬有八,因作八音之乐。七音以外,更立一声,谓之应声。(1)[唐]魏徵等:《隋书》(卷13至卷21·志),北京:中华书局,1973年,第346页。

这是我国乐调历史上最为重要的一段记载。郑氏的最大功绩就在于对应出了八声音阶及其运用,可以说从此之后,我国传统音乐的发展基本上就是走的这条路。正如前辈丘琼荪认为:“今日之乐,不论昆弋皮黄,管弦杂曲,其乐调无一不是隋唐燕乐调之遗,可断言也”(2)丘琼荪:《燕乐探微·叙》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第1页。。当然,历史地看,郑氏的这种做法虽然解决了当时中外乐调对应上的一些难题,同时也产生了双重或三重调式性等乐调运用上的特点,但是,从整个世界乐调发展的总体角度来看,却也存在着不利于乐调进一步发展的一面。由于评论这一问题不是本文的主题,故不赘述。

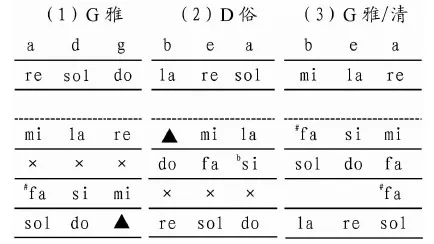

那么,郑、苏二人在琵琶上到底是如何来对应的,似乎也是有些复杂。如果他们是同主音转调关系,这是比较好办的事,但事实上并没有那么简单,它们似乎还有定弦音高上的不同,致使不能简单地来加以对应。列表如下:

表1

首先,取当时外来琵琶乐调最基本的“般涉调定弦法”,由于在三根弦上已能覆盖整个七声音阶,故省略了大弦(一弦)即今天的第四弦(缠弦)。

在作比较时需统一用一种音阶,现用雅乐音阶来进行比对。由于郑氏用雅乐音阶,苏氏用俗乐音阶,郑氏的(1)子空弦定g,苏氏的(2)子空弦定a,苏氏比郑氏高了大二度(所谓“燕乐声高”)。子空弦的唱名相差了五度,郑氏唱名do,苏氏唱名sol。这样,交织着定弦高度的相差与唱名的区别,乐器上的对照就不太容易。它们音阶排列上有“三声不同”,表1打×的就是不用的,▲是音阶的空位,对郑氏来说bmi、bsi、fa是不用的;对苏氏来说正好相反,si、#fa、#do是不用的,故谓“三声不同”也。于是,郑氏就把定弦升高大二度即(3),这样在音阶排列上就是用二相与三相音之别了。但郑氏同时保留这两个音,事实上琴本身就已存在着这两音,即可构成八声音阶而用之。下面再以音阶排列示之:

表2

从上表看,郑苏对应前是“一二式”,“一”者为郑氏、“二”者为苏氏,二者音阶对应有“三声不同”:b-c∥#c1-d1∥#f1-g1。

首先,郑苏二人是通过两把琵琶来对应的,对应又是通过郑氏调弦的办法达到,关于这一点看来是比较重要的。有些研究认为是通过管乐器来对应的,这点可被否认。

其次,为什么上表中郑氏采用雅乐音阶,苏氏采用俗乐音阶?一方面由于二者原本各自所运用的音阶,另一方面,虽然造成音阶对应上“三声不同”可有多种方式,但那时的中外乐调,只有上两表这一种是最为合适的。对应后郑氏把弦升高大二度,就转为“三二式”了,“二”仍是苏氏,“一”转为“三”是郑氏。即以g为调首音,郑氏音名:g.a.b.#c1.d1.e1.#f1/郑氏唱名:g雅宫do.re.mi.#fa.sol.la.si,上升大二度,郑氏音名:a.b.#c1.d1.e1.#f1.g1/郑氏唱名:g雅商re.mi.#fa.sol.la.si.do∥对应苏氏音名:a.b.c1.d1.e1.#f1.g1/苏氏唱名:g雅羽la.si.do.re.mi.#fa.sol。如果苏氏的“二”也以唱名商re为调首,就是“四”的苏氏唱名:re.mi.fa.sol.la.si.do,成为“四三式”。这就是二者用二相与三相之别,但郑氏保留了相差半音的两音,创立了八声音阶而用之。

这里比较容易迷惑人的是,二者对应不像今天的C大调与c小调(bE大调谱面)是相差3个调号音“三声不同”直接对应那样单纯,而是通过把弦调高大二度来对应,其间又夹杂着二者调式唱名音阶的对应,包括雅、清、俗三种音阶的同等置换在内,故而就显得复杂了。

二、日本雅乐与唐代俗乐

日本雅乐来自我国唐代俗乐,这是毫无疑问的,但是,根据解译的日本古谱来看,日本方面并没有采用郑、苏二人的对应方式,而仍然保持着那种“三声不同”的状态,也就是直接采用同主音转调对应方式。对于同主音转调方式,日本古代文献《胡琴教录》中载:

吕的宫商等七音,都是正音,律则用着角、变徵、变宫三音并不正当其音,而各用其旁音。由是可以判别吕与律的差异。(3)[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第182页。

这里所称的特殊宫调式,在唐俗乐理论中是没法称呼的,所以加上“特殊”两字。其实在今天音乐中也不好称呼,常就是用固定调谱面唱奏即是。有人认为这不是特殊宫调式,就是通常的宫调式,(4)庄永平:《[日]传燕乐六调五式琵琶定弦法研究——兼与孙新财先生探讨》,《黄钟》2002年第4期。这是反过来站在日本雅乐立场上而言的。因此,上述《隋书》之言大概也仅是朝廷中所作的对应,它是否即刻就被推广到民间中去呢?看来也未必。事实上那时民间出现了各种乐调,尤其是外国外族乐调,都不是像今天理论上来分析那样,似乎是安排好的,实际它们恰恰是自然呈现着的。从隋代七部乐到九部乐乃至唐代十部乐,绝大部分是外来乐调。这些乐调不仅调高不相一致,调式运用也不尽相同,而且音阶形式也不一,这就引起了上述从国家层面要加以梳理的需求。而日本雅乐的情况,显然直接反映了那时“三声不同”的现实局面。于是,涉及到日本雅乐十二律名产生,并透过其与唐乐的不同,可以发现中日乐律上的区别,同时也反映出唐代俗乐上一些疑难现象。下面也列表示之:

表3

首先,对于日本十二律名来说,有4个律名与唐俗乐调名是相同的,即黄钟、双调、平调、般涉,加上半个越调。这5律与5调的相合,说明日本十二律名中的主要律名,就是根据唐俗乐5个调名而来的。而且,在唐俗乐琵琶上这5调用同一定弦制式,是完全可以运用的。即以中、子弦四度定弦:黄钟(中空弦)、般涉(一相)、越调(四相)∥越调(子空弦)、平调(一相)、双调(四相)。另据林谦三研究可知,这是琵琶定弦后来移低四度前的五调位置。(5)[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第275页。因此,日本雅乐的黄钟是来自唐俗乐的黄钟调(林钟律位),也就是说日本不随中国古代雅乐音阶的黄钟律位,而随唐俗乐音阶的黄钟调位。正如《隋书》所说的:

译又与夔俱云:“案今乐府黄钟,乃以林钟为调首,失君臣之义,清乐黄钟宫,以小吕为变徵,乖相生之道。今请雅乐黄钟宫,以黄钟为调首,清乐去小吕,还用蕤宾为变徵”。众皆从之。(6)[唐]魏徵,等:《隋书》(第二册卷13至卷21·志),北京:中华书局,1973年,第347页。

可见,唐俗乐与原来的唐雅乐已不同了,只不过日本是随唐俗乐罢了。因此,表3中的日本5调与俗乐律名是相对应的,惟日本律名“神仙律”与中国乐调“仙吕宫”不合。虽然它们都带有个“仙”字,理应相同但前者比后者高了大二度。如果“神仙律”与“仙吕宫”位置相合,5调位置则又都要低大二度。当然,如果将“鸾镜”和“神仙”对调一下位置就可以了。但是,之所以会形成这样的局面,林谦三也认为:“我在琵琶旋宫法里也以为是黄钟(日本律,神仙c)才对,所以这里也一律作为神仙来解释”(7)[日]林谦三:《东亚乐器考》,钱稻孙译,北京:人民音乐出版社,1996年,第179页。,但他也没说出个所以然来。

据笔者研究,无论是“仙吕宫”还是“神仙律”,与隋唐外来印度七调碑上的“神仙曲”是有着密切联系的。印度七调音阶的第一音shadja略符 sa,译义“具六”c音(音名为笔者所加,下同);第二音risabha略符ri,译义“神仙曲”d音;第三音gandhyama 略符ga,译义“持地调”e音;第四音madhyama略符ma ,译义“中令”#f音;第五音panchama 略符pa,译义“等五”g音;第六音dhaivata略符dha,译义“明意”a音;第七音 nishada 略符ni,译义“近闻”b音。(8)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第124页。对于印度七调与中国音阶的对应,目前研究者们的看法还不太一致,但这里主要仅就与日本十二律名的联系作一说明。根据印度的音乐理论,音阶中的第一音sa和第五音pa都不能偏离其位置(不能升或降),其他的音可以有所变化,如ma可以升,ri、ga、ni三音可以降。还有“变化音神仙曲”(bd)、“变化音持他(上述作“地”)调”(be)、“变化音中令”(f)、“变化音明意”(ba)、“变化音近闻”(bb)。(9)俞人豪、陈自明:《东方音乐文化》,北京:人民音乐出版社,1995年,第164页。但日本主要律名之一的“般涉律”与“神仙律”是相邻半音关系,而上述印度七调中“具六”与“神仙曲”是全音关系。

三、黄钟宫消失与侧商调

唐乐自出现了正宫后,由于黄钟宫从调首一下子转到调尾的小七度位置上去了,而且,正如杨荫浏所说:

民间运用了清商调,但同时并不完全放弃古代黄钟宫音阶中的大七度音,这就产生了清商调音阶与上述的新音阶同时并用的情形,也就产生了新的八声音阶。(12)杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上),北京:人民音乐出版社,1981年,第260页。

一方面,黄钟宫不作为调首后就似乎消失了,转到调尾就没人去管它了。在《唐会要》中仅一曲《封山乐》,几乎是全军覆没被封掉了。丘琼荪认为:

疑“正宫”一名起于天宝之后。(13)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第274页。

中国固有乐曲多为均调名,均调名的订定约在天宝年间。(14)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第253页。

可见,出现了正宫后,这个黄钟宫就不好称呼了,虽然调名还保留着但处境一直比较尴尬。交织着上面所说的情况,就突然间冒出了一个“侧商调”的名称。这是唐代王建(约767—约830)《宫词》诗中所谓“侧商调里唱《伊州》”。虽然“侧商调”一词仅王建诗中提到,但反映出的是当时的实际情况。问题是对于“侧商调”的性质,就成为后世的一大谜团。实际上离唐不远的宋代,对于像《伊州》曲的调性高度,就已经有点扑朔迷离了。

据宋代王灼《碧鸡漫志》载:

《伊州》曲见于世者凡七商调曲,大石调、高大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、越调,第不知天宝所制,七商中何调耳。(15)[宋]王灼:《碧鸡漫志》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成·一》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第131页。

《伊州》曲在七调上都有演奏,这在那时是较为少见的,可见它是非常流行的乐曲。而这个“侧”字显然是借用了汉魏“相和歌”中出现的“侧调”名称,这个“商”字就是指的商调式。于是,这似乎又是一个如日本“壹越律”名称那样,两字拼成一律(调),看来它们之间是有所联系的。

对于侧调的“侧”字,《辞源》的第一解是“旁边”;第二解是“倾斜”;第三解是“偏,不正”。(16)商务印书馆辞书研究中心修订:《辞源·一》,北京:商务印书馆,1987年,第243页。“侧商”即是在越调(与正宫同音位)的旁边,倾斜于商、偏于商者,也就是亦宫亦商、似宫似商的调式。之所以会产生这样一个名称,就是因为有了正宫后黄钟宫的不着落。正宫与越调是同一音位,黄钟宫和调名商调也是同一音位,在这种情况下理论上不禁产生了晃动,不知如何来称呼黄钟宫矣!实际上与黄钟宫同位的“商调”名称也很令人怀疑,由于与声名“商调”相同,似乎不像是个调名,也是整个调名系统中唯一与声名相同的调名,为此,人们常加上一个律名称为“林钟商”是也。

其实,这个“侧商调”是有特定所指的,它就是越调(与正宫同音位)下方大二度音位者。在唐代黄钟宫调名还在,到了宋代黄钟宫就是正宫,原来的黄钟宫就下降为无射宫。但唐时未曾出现无射宫名,这是因为郑、苏二人对应是黄钟宫向上大二度的太簇宫移动,故而不可能产生出无射宫这种向下大二度调名的概念,然而,到了宋时情况就不一样了。如《碧鸡漫志》中所说:

《脞说》云:“《西凉州》”本在正宫,贞元初,康昆仑翻入琵琶“玉宸宫调”——初进在玉宸殿,故以命名——合众乐,即黄钟也。予谓:黄钟即俗呼正宫,昆仑岂能舍正宫外别制黄钟《凉州》乎?(17)[宋]王灼:《碧鸡漫志》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成·一》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第130页。

这就涉及到一个比较麻烦的问题,那就是燕乐历史上“之调式”与“为调式”之别。这本是林谦三总结出来的,如同是“仲吕商”,在“之调式”系统中可解作“仲吕之商”,就是以“仲吕为宫”时,林钟为“仲吕宫之商音”;在“为调式”系统中,应解作“仲吕为商”,就是以“夹钟为宫”时,仲吕“为夹钟宫之商音”。(18)杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上),北京:人民音乐出版社,1981年,第262页注1。原郑、苏对应是两音之间的移动,故属于“之调式”的;现在“黄钟即俗呼正宫”,同一音的音高不变,变化调名与唱名是属于“为调式”的,于是向下就出现了无射宫了。问题的实质就是回绕着这个无射宫的bsi音,产生出了种种理论上的说法来。以郑译的正统概念,原来的黄钟宫do上移了大二度,成为真正的黄钟宫后,那这个黄钟宫就成为bsi,人们不知如何来称呼这个音。直到元代脱脱等撰《宋史·乐志》中,引用蔡元定的话说:“变宫以七声所不及,取闰余之义,故谓之‘闰’。”缪天瑞在《律学》中解释说:

由于这个“闰”音在雅乐音阶中相当于“变宫”,但又不存在于雅乐音阶中(“以七声所不及”),所以称为“闰”(“取闰余之义”)。(19)缪天瑞:《律学》(增订版),北京:人民音乐出版社,1983年,第136—137页。

但是“闰”只是理论上的音级名而非唱名,在实践中还是无法唱出来,这种现象直到现在仍是如此。因为音阶上只有七个音级唱名,没有变化音级唱名的。又正如现今传统广东音乐中的“乙反调”(bB调),用的是固定调正调(C调)唱名来唱奏“乙反调”。这样,正调宫音下方大二度bb音不知如何来称呼,既不承认也不认为它实际就是下大二度调“乙反调”(bB调)的宫音。因此,就想出了这样一个或宫或商、似宫似商的“侧商调”名称,这正有点指鹿为马、或鹿或马的意味。这种现象在今天运用固定调唱名法时,仍然会经常碰到的问题,更不必说古代了。

王建《宫诗》云:“侧商调里唱《伊州》”。林钟商,今夷则商也,管色谱以凡字杀;若侧商,即借尺字杀。(20)[宋]王灼:《碧鸡漫志》,载中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成·一》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第131页。

这段话是历史上对侧商调最为重要的诠释:

首先,林钟商实际就是无射商,见上所引“乃以林钟为调首”即是,它与夷则商就相差大二度。

其次,王氏的此段话显然是针对歌唱或琵琶等非管乐器而讲的,所以借用管色谱来对照说明。由于笛与琵琶相差四度,笛上第六孔的“凡”(实际是 “下凡”)字,就是琵琶上的无射宫。但是“若侧商,即借尺字杀”这句话,却又是回过头来针对琵琶上音位而言的。琵琶上“尺”字固定调唱名是do;下大二度的“上”字就是这个bsi音,后者因没有唱名就必须借前者来“杀”(落音)。这里的奥秘在于,管乐器上的按指与出音是相差一指(大二度)距离的,如“上”字是手指按在四孔位上,出音在三孔位,弦乐器就不存在这种现象。

其实,早在沈括《梦溪笔谈·卷十七·书画》中,就已记述对开封大相国寺《众工奏乐图》壁画中的琵琶与管乐用指是否同步产生质疑。因此,王氏所说的“即借尺字杀”不是指的笛上“尺”字,而是指琵琶上比笛低大二度的“尺”字,这样,侧商位就是再低大二度的“上”字了。当然,再对照上节所说的神仙律为何对应黄钟律?笔者认为,这里面还涉及到琵琶、筚篥、笛三者的音高对应关系的问题。

上述正宫与越调(黄钟宫同位)的合并成为日本的“壹越律”,看来是与宋代由筚篥过渡到笛有关的。因为筚篥上包括筒音是十孔,它筒音上小七度音与高八度音分为两孔,而笛包括筒音仅七孔,少了三孔。除了比筚篥少了“勾音”一孔外,它的小七度、大七度、高八度三音合并用一孔,是通过叉口指法和超吹法来分别吹奏的,这大概就是理论上正宫与越调合并的真正原因,也是日本壹越律产生与神仙律高大二度的奥秘所在。

四、唐乐《伊州》是商调曲还是宫调曲?

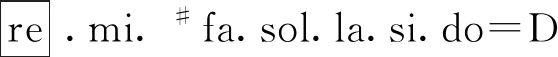

前文阐述铺垫出了一个颇为核心的问题,就是为什么《敦煌乐谱》中的《伊州》曲,文献记载中都说是商调曲,而实际解译出来的却是宫调曲,这个问题一直使人百思不得其解。由于笔者一直在对《三五要录谱》进行解读,才使这一问题有了一种柳暗花明的感觉。在日本传谱的《三五要录·卷第五》中,有“壹越调曲[上],沙陁调同音”一类的乐曲,包括《皇帝破阵乐》《团乱旋》《春婴啭》《玉树后庭花》等,这些都是唐代著名的大曲。问题是在这些乐曲旋律音阶中,均出现用#sol不用sol、用#do不用do(#fa音作为雅乐音阶基本音不计在内)的现象,这样,调性上升了大二度,调式下降大二度由商调式转为宫调式了,即音名:d.e.#f.#g.a.b.#c/固定调(C调)唱名:re.mi.#fa.#sol.la.si.#do=首调(D调)唱名:do.re.mi.#fa.sol.la.si。由此可见,这一类乐曲正如现今的D调,却用固定调C调谱面唱名那样。笔者对这种固定调唱名音阶,创用了“重乐音阶”(或称“重商音阶”)的名称。(21)庄永平:《例解〈敦煌乐谱〉调式》,《星海音乐学院学报》2018年第4期。“重”者即运用了#sol、#do两个升号音,以区别于通常的雅乐音阶、清乐音阶、俗乐音阶或清商音阶等名称。这里再插一下,前面讲到日本所用的特殊宫调式音阶,似乎正好倒过来,即音名:c.d.e.#f.g.a.b/首调(吕调)唱名:do.re.mi.#fa.sol.la.si,C调;(律调)do.re.bmi.fa.sol.la.bsi,bE调。于是,将这种固定调唱名以宫do为首的特殊宫调式,暂命名为“轻乐音阶”(或称“轻角音阶”)。这是受传统潮州音乐“轻三六调”“重三六调”的启发。“轻”者即运用了bmi、fa、bsi三个降号音(fa对雅乐音阶的#fa而言即是降低半音),也就是日本文献所说“律调”用角、变徵、变宫的3个旁音,以区别于通常的雅乐音阶、清乐音阶、俗乐音阶或清商音阶、重乐音阶等名称。这里,不能将“轻角音阶”与“清乐音阶”相混淆。前者比“角”低半音,后者的“清角”即“变”,比“变徵”低半音,二者相差大二度。

在《三五要录·卷第六》中又有“壹越调曲[下],琵琶双调”的乐曲,包括如《胡饮酒》《河曲子》《北庭乐》等。所谓“琵琶双调”是相对于笛而言,姑且不论。由于在这部分的乐曲中,同样出现了运用“重乐音阶”的现象。看来为何“壹越调”要分为上、下两部分,显然是为了说明“壹越调曲[上]”是运用唐乐的正宫(沙陁调),但用的是唐乐低大二度越调固定调的“重乐音阶”谱面;“壹越调曲[下]”如果是运用唐乐越调的话,那“重乐音阶”中的两个升号都是应该要还原的,但是它并没有还原。虽然那时不可能有现在的还原符号,但是在琵琶上是可以通过半音相位谱字的交换来达到的。这样,“壹越调[上]”属于沙陁调;“壹越调曲[下]”属于越调,二者调式是分明的。应该说“壹越调曲[上]”运用下大二度的“重乐音阶”固定调谱面形式,不能算是个错误,因为它仅仅类似于今天演奏一首D调乐曲,不用D调的首调谱面,而是用C调带有两个升号的固定调谱面那样。而“壹越调曲[下]”是越调的话,如果不还原这两个升号就是一种误用了。

从“光与色”的角度来看,画家在此借鉴了印象派的外光技巧和色彩表现。窗外射入的强烈阳光使少女和桃子都处在一片柔和的逆光之中,而宽敞明亮的墙壁和台布又反射出温和的光线,使处于背光的少女仍不失光辉。谢洛夫在此采用浅蓝灰、淡绿、粉红和嫩黄等各种明亮色彩,构成了一幅近乎透明的新鲜画面。这些接近糖果色的色彩不禁令人联想到活力四射的青春与甜蜜芬芳的气息。作品的整体色彩可谓艳而不俗,亮而不耀,使人仿佛能闻到桃子诱人的香味,感受到少女袭人的青春气息。

有意思的是,在《三五要录·卷第六》中,还单列出“沙陁调曲,琵琶双调”的乐曲,包括《陵王》《新罗陵王》《最凉州》等。我们从这些乐曲的音阶可以发现,旋律中并没有出现运用两个升号的“重乐音阶”现象,它却是一种类似于现今用首调谱面的、十足的沙陁调(正宫)乐曲。因此,上面第一类中加了一句“沙陁调同音”,表示虽然用“重乐音阶”的越调谱面,但实质是与第三类相同的,只是因为没有办法来称呼这种“重乐音阶”谱面音阶而已。这三种音阶现排列如下:

1.壹越调[上](音名):d.e.#f.#g.a.b.#c/(唱名)C重re.mi.#fa.#sol.la.si.#do=D雅do.re.mi.#fa.sol.la.si

3.沙陁调(音名):d.e.#f.#g.a.b.#c/(唱名)D雅do.re.mi.#fa.sol.la.si。

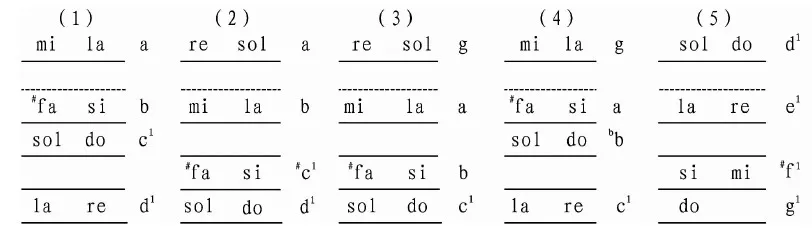

现在所要探求的是,为什么会出现运用这种“重乐音阶”的现象?看来问题根源还是在唐俗乐琵琶上:

表4

上表可以有几种关系:

1.(1)的子空弦定a,指式为(空)、一、二、四相,即1/2/4式,C雅;(2)的子空弦定a,指式为(空)、一、三、四相,即1/3/4式,D雅,调性相差大二度,这是同主音转调方式。

2.(1)的子空弦定a,1/2/4式,C雅;(3)的定弦降低大二度(a→g),1/3/4式,二者调性相同但指式不同。

3.如果在(3)C雅上用1/2/4式,就成为(4)低大二度的bB雅了。

4.如果用定a的(2),1/3/4式,D雅,与定g的(4),1/2/4式,bB雅,二者要相差两个大二度即大三度了。

唐俗乐的乐调关系大概就是被这种定弦相差大二度,两种或几种不同指式的关系所左右。这样,可以用来说明《伊州》的商调为何会成为宫调,或是反过来《伊州》谱面的宫调实际是商调的现象。

据笔者研究,《敦煌乐谱》的第二组定弦,已经是定弦总体移低四度后的格局,即由子空弦d1降低至a的上表(1),但它采用D调俗乐音阶。而第三组定弦则是定弦总体未移低四度前的格局,即d1的(5),二者为“三声不同”格局,这是第一层关系。第二层关系是第二组现在是(1)落于c1音的C雅改为D俗,这可以认为是变化的第一步。第二步是将(3)看成是一种“重乐音阶”形式,在还原了两个升号音(即两个三相音转为二相音)后,就是它原来的落于c1音的bB雅商了。

由此可以认为,第二组定弦原来是bB雅商调式,后因运用1/3/4式而转为C雅宫或D俗商了。同样,第三组定弦现在是(5)落于子空弦d1音的D雅宫调式,移低四度后就是(2)的落于子弦四相d1音的D雅宫调式,调性、调式未变,仅音阶指式有变。之后,也是由于运用“重乐音阶”的关系,就是(1)落于d1音的,还原两个升号音(即两个三相音转为二相音)后, 就成为C雅商调式。总之,它们两调原来是相差大二度bB调-C调的商调式,由于运用“重乐音阶”的关系而成为相差大二度C调-D调的宫调式了。

余 言

综上所述,在隋唐整个乐调关系中,无论是外部还是内部,这种音阶上的大二度关系无处不在。首先,我国自古就以运用雅乐音阶为先,但这种音阶由于含有增四度进行,运用上并不很自然。所以很早就转为清乐音阶与清商音阶了。正如前辈丘琼荪所说的:

自汉至唐,可称没有一代真正重用宫调的。名义上重宫调,实际殊不然,这是我国古代乐调史的大概情形。(22)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第161页。

(法曲)其乐调以商调为主,有极少数用角调,羽调,然无宫调。(23)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第99页。

唯中国重宫调(实际重商调),希腊重变宫调。(24)丘琼荪:《燕乐探微》,隗芾辑补,上海:上海古籍出版社,1989年,第167页。

由此,我国的音阶形式很早就涉及到由调首宫音向商音的移动。到隋初因朝廷郑译与外来苏祗婆乐调的对应,使我国的乐调开始转型,新创了具有双重与三重调式性的乐调运用模式,成为我国乐调发展的主流。

但也正是如丘氏所言“唯中国重宫调,实际重商调”的事实,形成了宫与商之间的一种上下左右的特定关系,似乎一直左右了我国乐调的发展,历史上也就产生了不少名与实不相符的现象。例如,当宫移至商成为新的宫以后,这个原来的宫就是新的宫下方的大二度音,到底如何来称呼就成为了一个问题。原来的黄钟c,唐时“之调式”概念使其移高了大二度成为正宫(太簇宫)d;但北宋时的“为调式”概念(南宋又转向“之调式”,不赘)使正宫太簇d又转回黄钟c。前一个黄钟c由于“宫”象征“君”,理论概念上只能是一个,确立了新的真正的宫后,这个旧黄钟宫不能再称其为宫似乎就消失了。

其实,到了北宋这个黄钟(宫)c由于“黄钟(宫)即俗称正宫”就转为了无射宫。从这个无射宫的出现,说明唐宋间新旧黄钟宫调名真正完成了过渡,实际上其过程就是一个上下大二度的来回而已。问题的关键就是这个无射宫bB音,理论上被一个来回搞乱了步骤,又没有唱名不知如何来对待和称呼。而这个bB音早在隋初似乎就突然插入到传统音阶中而掀起了悍然大波。在后来很长的时期中,一直就成为理论上的一个难解之点。于是,也就产生出各种异象来,如“侧商调”名就是其中之一,这是一方面。

另一方面,从乐谱上看,这种宫、商之间的移动以及整个调性高度上的变化,在那时音乐的记录上,就将诸如商调曲记成了宫调曲。像《敦煌乐谱》中的《伊州》《水鼓子》曲,文献记载是商调曲,解译的却是宫调曲即是。实际上就是因为宫、商二者调性与调式的相反关系造成的。更有甚者是在日本雅乐中,对越调、双调、水调曲等产生了误判。当然,从《三五要录谱》中的“壹越调曲[上]”,后面标有“沙陁调同音”来看,对于如今天D调首调乐曲用C调固定调(“重乐音阶”)谱面,在概念上至少还是有所认识的。后来到了南宋姜夔似乎要找回“侧商之调久亡”的目的,但是,在实际调性音高上由于再次运用“之调式”概念,致使用调又高了大二度,出现了“越相侧商调”的现象。这就是以前是无射宫-黄钟宫,现在是越调(即正宫)-大食调,确实上移了大二度。不过,应该说姜氏的方向与思路还是对的,至于他更扩散到所谓的侧楚、侧蜀上,那又是另外一码事了。到了蔡元定所生活的宋后期出现了“闰”的概念,对bb音的认识至少比以前要清晰多了。至此,笔者才恍然大悟,这一切全在于概念上黄钟宫(唱名bsi)音位出现晃动与不落实的缘故。