“新工科”视域下高职类普车教学探索

2020-07-14陈晓丽蔡琪琳舒安

陈晓丽 蔡琪琳 舒安

摘 要 随着“工业4.0”的诞生及教育信息化的快速推进,高职院校的人才培养规格逐渐滞后于社会实际需求。“新工科”,即新兴的工程教育,为了适应我国新一轮科技革命与产业变革、培养工程技术人才而提出的工程教育改革方向。课题小组在“新工科”建设内涵的引领下,深入剖析普通车削加工(简称普车)教学现状,紧跟时代发展探索普车教学改革之路。

关键词 新工科 普通车削加工 教学探索

中图分类号:G712 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2020.05.024

Abstract With the birth of "industry 4.0" and the rapid promotion of educational informatization, the talent training specifications of Higher Vocational Colleges gradually lag behind the actual needs of society. "Emerging Engineering Education ", that is, new engineering education, in order to adapt to the new round of scientific and technological revolution and industrial reform in China,and to train engineering talents,the direction of engineering education reform is proposed。Under the guidance of the connotation of "new engineering" construction, the research group deeply analyzes the current situation of general turning (referred to as general turning) teaching and explores the way of general turning teaching reform in line with the development of the times.

Keywords new engineering; general turning; teaching exploration

2017年2月,教育部在复旦大学召开高等工程教育发展战略研讨会,与会高校对新时期工程人才培养展开激烈讨论,达成“复旦共识”;4月,教育部在天津大学召开新工科建设研讨会,探索建立工科发展新范式,共商“天大行动”;6月,教育部在北京召开新工科研究与实践专家组成立暨第一次工作会议,形成“北京指南”,旨在着力把握新时代新机遇、聚焦国家新需求、谋划工程教育新发展,开拓工程教育改革新途径,奏响人才培养主旋律,全面启动和部署新工科建设。

新工科(Emerging Engineering Education,3E)是我国为了主动应对和适应新一轮科技革命与产业变革,支撑“创新驱动发展”,推动“中国制造2025”“互联网+”“网络强国”“一带一路”等重大发展战略实施,面对以新技术、新业态、新产业、新模式为特点的“平台经济”“共享经济”“微经济”等新经济形态而提出的我国工程教育改革方向,亦是构筑国际竞争优势的核心力量,如智能制造、大数据、云计算、新能源、智慧城市、量子计算、虚拟现实与增强现实、3D技术、精准医疗、合成生物技术等。新工科囊括“设置和发展新兴工科专业”及“推动现有工科专业改革创新”,其内涵是以立德树人为引领,以传承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养综合性、卓越型的工程技术人才。[1]

普通车削加工(简称普车)是制造业的基础部分,也是牢固掌握和深度运用制造技术的先决条件,更是熟悉、利用和发展智能制造的助推器,因此,它具有一定的社会价值和教学地位。由于“工业4.0”的急速推进、教育信息化的迅速发展和普遍应用,普车教学的适应性显得力不从心。高职院校的人才培养规格与企业实际需求、社会未来发展方向存在较大差距,导致学生职业岗位适应能力差强人意,故而,普车教学的改革与创新势在必行。为适应新工科建设与发展,培养高素质、综合性、个性化、技能型和创新型工科专业人才,课题小组在“新工科”内涵的引领下,结合人才培养的目标与方案,以“教师主导—学生主体”的教育理念作为指导思想,探索普车有效教学的发展之路。

1 机械制造类人才培养需求

德国“工业4.0”掀起全球第四次工业革命热潮,引领制造业由自动化向智能化转型。受到新一轮科技革命和产业变革的影响,美国制定“先进制造业伙伴计划”,日本实施“再兴战略”,法国提出“新工业法国”方案,各国纷纷采取措施刺激经济实体增长。“中国制造2025”是中国版工业4.0,由制造业大国转型为制造业强国“三步走”战略的第一个十年行动纲领。

中国历经四十年的拼搏与努力促使制造业获得持续快速发展并建立了完整的产业体系。中国制造业量大面广,但技术水平不一、结构层次参差不齐且区域性差异明显,同时受到发达国家高端技术和发展中国家低成本的双向挤压,面对全球产业竞争格局的变化,我国急需加快战略部署、固本培元,提高制造业的核心竞争力和可持续发展力,在新一轮技术革命中抢占国际市场先机。面对新机遇、迎接挑战,综合性、卓越型技术人才储备必不可少,我国制造业人才走向必须朝着国际竞争力高素质复合型方向发展:(1)良好的专业素养,如专业知识过硬、工程实践能力較强、具有一定的创新能力等;(2)良好的人文素养,如道德、法律、艺术、政治和文学等;(3)自我学习和突破,具有较好的行业延展性;(4)受工业4.0影响,在未来的智能化工厂中,一线技术人员岗位界线模糊,需要具备综合职业能力(如专业知识的宽广性、技术技能的高端性等)成为智能生产系统的管理者和问题的解决者。

2 普车教学现状剖析

2.1 人才培养规格上的差异

“重教轻学”导致学校与企业在人才培养规格上差异显著。学校职业教育以专业培养人才,侧重单一技术岗位,兼具零散型知识和技能;企业则按项目培养人才,注重生产实际,要求员工具备综合实力。尽管“产教融合”“校企合作”的模式在职业院校中获得大力推广并取得一定成效,但校企合作有待进一步深入实质,诸如企业参与人才培养、学校融入企业元素等,双方建立广泛合作的长效机制。校企对接时尽量满足“学校适应企业”(学校的人才培养规格应适应企业用人需求)、“专业适应岗位”(专业设置应符合企业岗位群的工作要求)、“理论适应实际”(紧密联系现代生产实际,理论以实用和够用为原则)。

2.2 常规教学模式成为禁锢学生综合能力发展的枷锁

普车教学套用“安全教育→讲解→示范→练习→巡回指导→总结”的常规授课流程,其固化的教学模式缺乏创新性和指导意义,极易忽视学生的内在需求、影响个性化发展。

(1)“先教后学”的传统课堂结构。“教—学—练”是传统课堂结构的重要表现形式。普车教学中,教师筛选授课内容、制定教学目标、分配学习时间、设定学习方式,通常以讲授、示范为主,提问、讨论等为辅的教学方法引导学生熟悉专业知识,通过有限的实践机会掌握专业技能和积累加工经验。但因学生和教师知识不对等,以教师为核心、小步推进的刚性预设且有条不紊的教学流程易导致知识传递的单边性和引发学生的依赖性,同时师生缺乏有效互动、课堂生成性差,进一步隐匿学生思考、质疑、创新等优良品质;且理论与实践互为依托,由于普车实训的特殊性,学生课后知识内化吸收就会存在很大的阻碍。

(2)“整班教学、同步授课”的教学方式。教师根据预設的轨迹组织教学活动,以特定的节奏面向全员讲解和剖析专业知识、示范机床操作和零件加工过程,不同层次的学生只能按照整齐划一的步调进行学习,缺乏有效性及灵活性。因学生的学习习惯、知识储备量、接受能力等参差不齐,教师无法在有限的时间内兼顾学生个性化学习,从而忽略他们的实际需求。

2.3 实训资源缺乏

职业教育的技术性、职业性和社会性决定了人才培养应以社会需求为导向、职业素养为基础、专业技能为主要目标、创新意识为发展方向。课程教学欲主动适应社会经济发展、技术革新,则需专门化的配套资源,即学校需要投入大量的资金建设理论与实践一体化教学场地、配置教学设备、采购实训材料、培养优质师资等。然而,因资金短缺,校内实训场所规模较小、设备陈旧且故障率较高,仅能满足基本教学所需;校外实训基地受生产成本、生产效益、师资(主要指企业内操作经验丰富的员工)等各类因素的影响,实训条件亦有限。

2.4 课程考核评价方式单一

尽管过程考核与目标考核已作为整体评价体系用以综合评定学生的学习成绩,但这种考核评价方式终究逃脱不了以分数衡量能力的桎梏。一般而言,过程考核主要反映学生出勤率、迟到和早退现象、课堂中的学习状态和作品提交情况等,评价方式偏主观和片面,未能直观体现整个环节学生获取知识与技能后的良好转变;目标考核通常是对指定的零件加工,教师再根据作品外形及尺寸精度评判分数,缺乏个性化、灵活性和创新性等特点。由此可见,单一的课程考核评价方式,忽略和限制了学生职业素养、信息素养的可持续发展。

单一的培养环境、封闭的培养过程、传统的教育思想不能有效体现双创理念,缺乏时代感;精英化的培养模式暴露出人才培养定位的功利与短视,特色不鲜明;重理论轻实践的教学现象易造成学生眼高手低、无法快速适应岗位实际工程所需的弊端。针对当前普车教学存在的核心问题,探寻行之有效的教学模式势在必行。

3 普车教学探索

“新工科”提出了我国高等工程教育改革方向,倡导课堂教学应以“立德树人”为引领,充分融入职业道德、专业素养、工匠精神等中心元素,加强学科之间交叉融合与创新发展。因此,探索新形势下人才培养新机制既是当务之急,也是长远之计。

3.1 教育理念的提升

“为个人谋生之预备,为个人服务社会之预备,为世界及国家增进生产能力之预备”诠释职业教育的内涵及目的,但面对“国际化、民主化、信息化和终身化”教育发展趋势,我们应将教育理念推向新高度,以全新的视觉探索职场人力资源开发,高度体现职业教育的特性和社会价值。“生本教育”和“尚知笃行”的教育理念正符合当代教学需求。

“以学生为主体,教师为主导”是生本教育的精髓,“开放式教育”和“能力本位教育”是其重要表现形式。开放式教育是多元、民主、自由和创新的教育,尊重学生个性发展、承认学生意见和价值观的多元化,将学习主体的多样性、差异性、复杂性和不确定性贯穿至人才培养过程中,通过开放的资源、开放的课堂活动、开放的时间和空间等方式弥补内外因素引发的个体差异,为教育发展提供更多选择的可能。[2]能力本位教育强调“眼、手、脑、心、口”并用,注重对学生综合能力尤其是职业能力的培养(行业通用能力、岗位特定技能;专业/方法/社会能力;知识、技能和态度)。[3]

荀子曰:“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之;学至于行之而止矣”。荀子“尚知笃行”的教育思想积极引导学生崇尚科学、尊重知识、进德修业,将所学的理论用于实践,见之于行动。

3.2 教学模式的改革

教学模式是基于一定的教育理念而建立的较为稳定的教学结构框架与活动流程,它将一个完整的教学过程分为若干阶段实施,各阶段之间存在严密的逻辑性与科学性,并通过不同的教学方法完成特定的教学任务达成预期的教学目标。[4]理论依据、教学目标、活动程序、实现条件和教学评价五个因素构成教学模式的基本结构,相互制约、相互影响。常见的教学模式如“传递—接受式”“自学—辅导式”“范例式”“探究式”“抛锚式”“巴特勒学习模式”等。

受到新工科建设的启发和教学改革推动的影响,现代职业教育亟需寻找教与学新的平衡点弥补人才培养的缺陷。结合普车教学的特点及在专业教学中的地位,我们迫切需要探索新型教学模式满足教学目标多维化、学习方式多样化、学习过程个性化和教学评价多元化的要求,实现学生能力全方位培养,升级打造综合实力。譬如起源于美国并具有国际影响力的“翻转课堂”教学模式值得高职类普车教学借鉴与尝试。

3.3 课程内容的优化

普车教学实践性强,承载基础制造理論、基本制造技术,前后贯穿系列基础与核心课程,如“机械制图”“金属材料与热处理”“公差配合与技术测量”“数控车削加工”“数控铣削加工”等。以新工科建设内涵为引领,实践教学应回归至为工程服务的本质,结合专业课程体系、梳理工程实践需求,积极创建螺旋递进式的实践教学系统,将基础性实践和设计性实践整合为集知识、能力、素质于一体的新型实践教学模式,各实践模块互为作用、相辅相成。[5]“整合与转变”俨然已成为实训课程的改革方向及发展趋势。理论知识的提炼,满足“实用、适用”原则,利于学生迅速把控要点;理论教学与实践内容的整合,促进教学成果由“学用创脱节”向“学用创融合”转变;实践环节的整合,基于知识体系的构建、累积和叠加,利于操作技能的熟练与强化,教学效果实现从“碎片化练习”向“系统性训练”转变,有效提升学生的工程意识和实战能力。

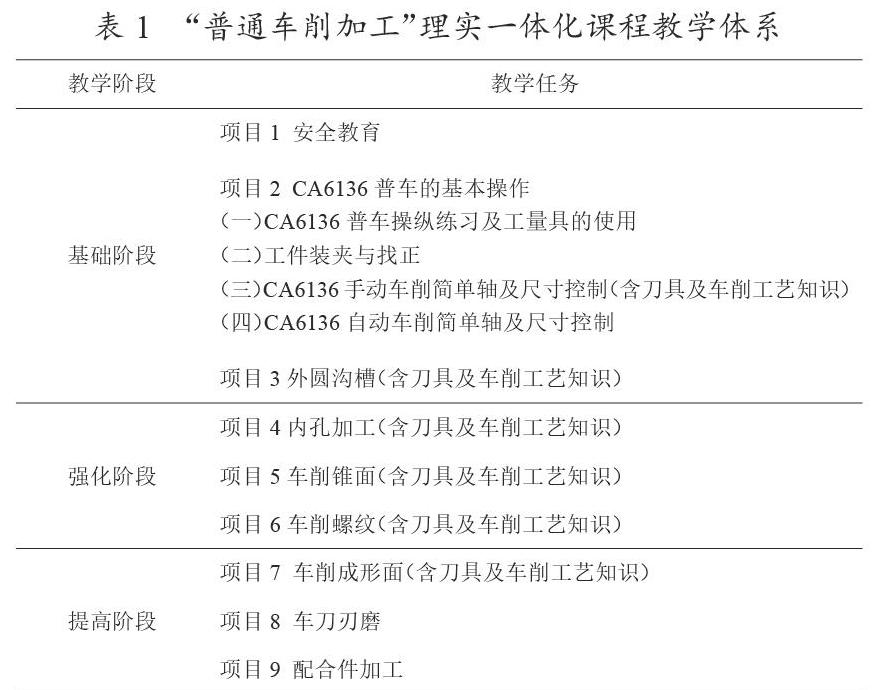

普车教学内容的优化需注重各项目之间知识、技能的衔接、递进及有效覆盖,将以往教学中离散的内容形成较为立体、全面的知识体系,促成学生具备必要的理论知识、掌握娴熟的操作技能和解决实际工程问题的能力,如表1所示。

3.4 考核评价方式的转变

课程考核评价是根据一定的客观标准和既定原则,以搜集学习过程资料为基础,运用科学的方法对学生的学习效果进行综合的价值判断。

普车教学内容以理论为依托、实践为根本,理实一体化特征显著,对学生的能力要求较为全面和具体,因此,课程考核评价更应突出普车教学的特性,打破常规、解除束缚,强化导向、诊断和反馈激励的功能。在评价主体上,由单主体向多主体转变(学生自评——提高自我反思意识和总结能力;学生互评——取长补短、共同成长;教师点评——强调核心知识与技能;企业参评——强化用户意识);在评价内容上,由单一性向多样性转变,不仅要关注知识技能、方法策略和创新意识,还要注重道德修养等;在评价的方法上,将定性(考虑评价对象的特点和发展趋势)与定量(用数值描述评价对象的特性)相结合,更加真实准确地反映学生的发展状况;在评价重心上,从以往的总结性评价转移至面向过程的形成性评价。

4 结束语

鉴于岗位需求、职业能力后续发展的需要,同时为新时期机械制造类人才培养工作奠定夯实的基础,以新工科建设为背景,结合普车教学特性,重树教学目标、重组教学内容、重建教学平台、重构管理模式,完成从单一课程教学向多学科交叉转变、知识型向技能型转变和以人为本、从大众化向个性化教学转变的升华。

参考文献

[1] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(03):2.

[2] 乔万敏,邢亮.开放式教育:创新型人才培养的新视角[J].教育研究,2010.31(10):86-90+106.

[3] 钟贵麟.能力本位课堂教学模式在职业能力课程改革中的探索与实践[C].中国职协2014年度优秀科研成果获奖论文集(下册):中国职工教育和职业培训协会秘书处,2014:20-28.

[4] 陈晓丽.翻转课堂及双教学平台在中职数控课程中的应用研究[D].浙江工业大学,2016.

[5] 蔚婧.新工科背景下的高校实践教学改革探索[J].物联网技术,2019.9(02):112-114.