西藏宗教朝圣旅游场中的边缘人现象及其边缘性体验

2020-07-14谢彦君卫银栋贾一诺杨昆

谢彦君 卫银栋 贾一诺 杨昆

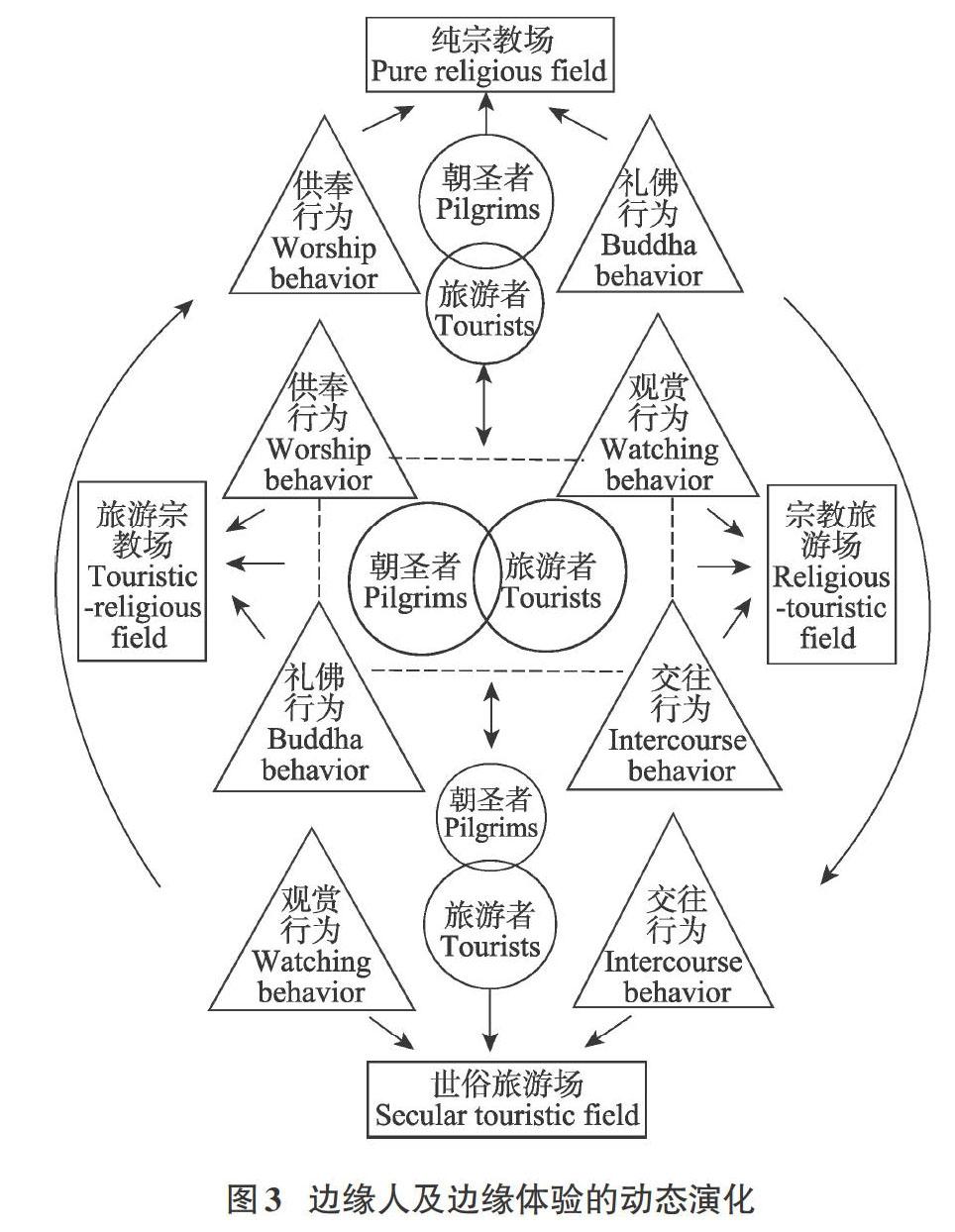

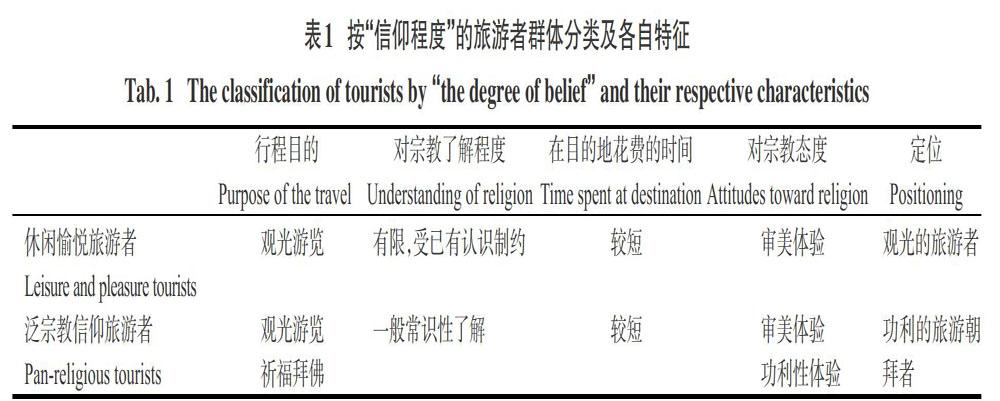

[摘 要]西藏因其独特的地球第三极地貌特征与藏传佛教以及藏族文化特色而对国内外游客展现了巨大而“神秘”的魅力,并日益激发了西藏旅游的热潮。相应地,这一旅游热潮也引发了西藏旅游研究的逐年扩容,并涌现了一批很有理论价值的学术成果。文章在充分借鉴前人成果的基础上,进一步以认同理论作为基本框架,将西藏的宗教场所作为可以为宗教信徒和旅游者共享的朝圣旅游空间,对西藏宗教旅游中的“旅游者群体”和“朝圣者群体”因群体认同与自我认同的作用而在面临外在一致性挑战时所引发的群体分化及交往张力进行探究。通过实证与思辨的结合研究,文章将研究的焦点集中在以下几个方面:首先,按宗教信仰程度的不同把上述两类群体进一步分为休闲愉悦旅游者、泛宗教信仰旅游者、权宜型朝圣者、苦行型朝圣者4个亚群体,并对各亚群体的旅行目的、体验深度、特征进行剖析。其次,通过对宗教旅游场中的“边缘人”的概念化过程,将4个亚群间的交集或过渡群体界定为“边缘人”群体,并根据其行为目标、体验特征的不同将此“边缘人”群体再划分为“类朝圣者”的旅游者群体和“类旅游者”的朝圣者群体两个亚群,同时探讨“边缘人”这一群体因其独特的行为模式而在群体互动中所发挥的导向作用。最后,根据参与式观察研究,进一步提出宗教旅游情境中的“纯宗教场”“宗教旅游场”“旅游宗教场”和“世俗旅游场”几个范畴,并根据旅游者与朝圣者在不同场中的主导或边缘地位的转化,构建出边缘人及边缘体验的动态演变模型。

[关键词]边缘人;边缘性体验;宗教旅游场;西藏旅游;朝圣

引言

伴随着西藏旅游热的到来,旅游学术界对西藏旅游的关注日益增多,相关的学术研究也日益深入。纵观这些研究,大体上可以分为两个主流方向:一种是为旅游发展实践提供直接对策咨询的规范性研究[1],其研究范围主要集中在探讨西藏旅游产品开发[2-4]和旅游资源评价及开发[5-6]的对策建议,对西藏一些生态条件独特的旅游地的评估性研 究[7-8],以及在比较宏观的层面对西藏旅游产业发展的空间布局等问题做的对策性阐释[9-10]。与此相对的是一些与理论探索相关的实证研究,其理论触角涉及多个方面,研究深度也达到一定水平,同时也展现了西藏旅游研究的巨大理论空间,就其研究主题而言,涉及世俗朝圣[11]、藏漂群体的地方性及身份认同的建构[12]、地方性游客与居民认同建构[13-14]、“他者性”在汉藏互动中的建构[15]、旅途中的火车旅行体验[16-17]等各个方面。

但进一步审视可以发现,现有的理论研究所针对的现象,往往是具有较为明确的身份标签的旅游者群体或藏地旅游接待者群体,如藏漂、藏族本地人、一般游客等,对宗教旅游者这一复合性群体的在场体验,尚缺乏应有的理论关注。以往与宗教旅游者相关的研究虽然已经提出了一些一般性的概念、命题[18-20],但并不适用于西藏这一特殊的旅游情境。在这里,不同信仰群体的交错共置、宗教信仰氛围的“神秘、虔诚”以及游客对西藏的普遍“神圣”想象[11]等,使这种神圣空间充满了复杂性与冲突性[21],其宗教旅游体验也表现出特有意涵;此外,现有研究探讨的体验行为往往发生在特征明晰的具体语境或情境中,并无直接关注各种过渡态或边缘态旅游体验的研究。实际上,作为旅游“我者”与目的地“他者”在文化、行为的交流、互动中因认同[22]的作用而产生的一种短暂身份状态,过渡态或边缘态是现代社会[23]与旅游认同研究中的一个重要问题。

基于此,本文的研究选择一个特殊的切入点,将研究重点集中在一个拥有复合形态的场域所展现的旅游体验特征上。换言之,在西藏这个拥有原始自然崇拜、本土苯教、外来佛教等多种宗教信仰的雪域高原上,其自然景观与人文景观所混合构成的宗教景观(包括浸润于这一混合构成中独具特色的市井人文景观),是如何构成一个对旅游者有巨大魅力的复合型旅游场域,并建构着旅游者的在场体验特征,是本文关注的焦点。具体表现在:一方面,在西藏这个特殊的场域,宗教旅游者中的朝圣者与旅游者群体,因信仰程度的差异而分化出的复合成员类型及各自体验特征;另一方面,朝圣者与旅游者群体间在认同作用的影响下而产生的边缘人现象及其边缘性体验,以及这种边缘现象在不同场域中的动态演变特征。总之,本文的目标,便是在对宗教旅游者的相关群体进行概念性分类的基础上,探索其独特在场行为的一般规律。

1 文献评述

1.1 宗教朝圣与旅游体验

对宗教旅游体验的研究,发轫于对宗教与旅游关系的探讨。首先,将宗教朝圣这一范畴纳入旅游体验的理论视野,是学界对当代旅游动机及旅游精神意义的深层次探寻。不过,关于朝圣与旅游关系的实质,目前仍存在争论,其中主要存在兩种观点:一种观点以Graburn与MacCannell为代表,认为旅游与朝圣相似,“旅游堪与朝圣及其他更具宗教气氛的仪式相提并论”“旅游是一种现代朝圣”[24];另一种观点则以Cohen为代表,认为可以根据旅游者对“中心追求”的不同程度,将旅游者分为5种模式,只有存在型模式(the existential mode)的旅游者,即完全投身于选择的中心的旅游者,才类似于朝圣者[25]。

关于第一类观点的讨论,首先体现在概念界定上。朝圣“就是指宗教信徒去圣地朝拜,是一种为了崇敬的目的,或者为了求得某种神的、超自然的庇佑,或者为了免除某些宗教义务进行的旅程”[26];而旅游,则是个人利用其自由时间以寻求愉悦为目的而在异地获得的一种短暂的休闲体验[27]。二者的目的差异显著,朝圣者表现出宗教指向,而旅游者则只为寻求愉悦。对此张进福指出,这种差异只是表象,从精神本质上探讨,二者在寻求、状态、价值理想、目标等多方面并非泾渭分明,而是互有彼此[28]。早期关于朝圣与旅游关系的论述中也提到,二者在过程上都表现为从原有生活到目的地世界,经历了阈限前(分离)、阈限期(过渡)、阈限后(融合)的三段式“仪式”进程,从特征看,都呈现出“仪式”般的异于往常的行为模式,表现为精神的新 生[29]。由此来看,旅游相当于一种现代朝圣[30],如果朝圣者一半是旅游者,那旅游者也一半是朝圣者[31]。关于此,国内学者郑晴云[32]、杨慧[33]等也做了有益的探讨。

在第二类观点的探讨中,主要是认为旅游者与朝圣者并非单一类型的存在[26],而是形形色色,不一而足。在Smith等提出的“朝圣与旅游”连续谱的基础上[34],李宁按信仰程度的高低将朝圣者与旅游者分为:游客、香客和皈依者,三者在宗教信仰、旅程目的、体验特征方面表现出较大差异[35]。宋立中等在对福建妈祖朝圣地的研究中发现,朝圣者主要以精神性的宗教朝圣为目的,他们更注重圣地的真实性及肃穆氛围,不太关注周围的娱乐休闲项目[36]。Sharpley和Sundaram通过研究印度宗教圣地的西方旅游者,在实证层面发现可以对该群体分为:永久居住/旅游者和短暂旅游者(又分为精神寻求者、旅游路线追随者、瑜伽/冥想练习者3个亚群)。不同群体在精神、世俗层面的体验各不相同,但大部分群体都能获得精神层面的提升[37]。Pfaffenberger通过对斯里兰卡宗教朝圣的研究也发现,朝圣者是严肃的、有目的的、虔诚的精神追求者,而旅游者则是轻率地、享乐地、肤浅地获得愿望的满足,并且二者对宗教符号的理解差异较大[38]。此外,Fleischer对前往以色列的朝圣者和旅游者[39],Nolan和Nolan对欧洲宗教旅游地的造访者[40],Padin等对圣地亚哥的朝圣之路上的不同人群[41],Collins-Kreiner和Kliot对基督教圣地(Holy Land)朝圣者[42]的研究,都足以说明,宗教旅游中的旅游与朝圣虽然在结构、功能、精神内涵上有其一定的相似之处,但在宗教旅游者的行为特征、信仰程度、在场体验方面也存在明显的差异,并可以区分出不同的宗教旅游者群体。

这意味着,关于宗教旅游体验的研究,需从方法论上的注重理论归纳向多元个案展示、从模式的先决思维向动态复杂的个案研究[43]转变,这也是本文的宗教旅游体验研究立足的一个基本点。

1.2 旅游体验中的认同行为及边缘人身份

继Boostin[44]之后,国内外旅游学术界对旅游体验的研究已经得到了很大的发展。MacCannell[45]、Cohen[46]、王宁[47]、谢彦君[48-49]、邹统钎[50]等的相关研究,都曾产生较大的影响。随着旅游体验研究逐步走向深入,一些以情境主义和语境主义范式为主导的微观社会心理学理论也逐渐被引入旅游研究,其中包括情境中的仪式、表演、具身[51]和认同等理论视角。这当中,将社会阶层和族群等关系作为研究对象的认同理论,为研究旅游体验中的个体与群体、群体与群体互动中的关系变化及可能形成的新身份提供了独到的观察视角。

认同是文化学、社会学和社会心理学领域解释群体关系的关键范畴之一,同时也用以解释个体行为取向。在个体层面,认同是个人对自我的社会角色或身份的理性确认,这种确认的隐性或显性结论,往往成为影响个人行为的重要因素;在社会层面,认同则是指社会共同体成员对一定信仰和情感的共有和分享,是维系社会共同体的内在凝聚力[52]。由于社会的本质即是群体的或关系的,因此,认同现象就可能存在于任何社会活动和场景当中,并以不同的强弱程度构成社会活动的自组织动力,旅游世界自然也不例外。根据余向洋等[22]的评述,现有旅游领域内的认同研究,业已形成以文化认同为核心,以政治认同、族群(民族)认同、地方(场所)认同、自我认同和社会认同为5大脉络的研究框架。

不过,在一般的认同研究中,认同并不是被当作一种情境性的行为模式或行为方式来对待的,而是被作为一种意志现象或认知现象来处理,充其量是把情感作为唤起认同的一个因素而已[53-55]。在这种理论框架下,认同往往被看作是一种相对稳态的心理现象,而不是一种可以随着情境的变化做出应激反应的行为动力。因此,在现有的文献中,很少会从行为层面去观察、测量和分析认同现象,而只能对个人的认同心理做出静态的评估[56]。然而,这一研究进路很难对旅游世界的体验行为做出认同范畴之下的恰当解释。换言之,现有的研究多集中在旅游对认同之形成与建构的影响[22],却很少去研究认同对旅游行为的影响。尽管前者对人的存在性养成显然有不可否认的作用,但后者却构成了旅游体验情境中有关行为的适当性及其效应的重要方面,也同样应该予以重视。而且,旅游体验过程中因认同元素的作用而对体验结果的影响,也会转而重构旅游者的内在认同倾向[57]。换言之,在旅游情境当中,由于复杂的个人背景与多元的社会文化相互作用,游客与目的地居民的社会认同[58]、族群认同[59]与自我认同[60]都会因时时处处面临外在的一致性挑战而不断发生微妙的变化,构成旅游体验的一部分,并影响旅游者的在场行为。当认同感不能从在场情境中直接获得时,在场群体或个人的关系便会形成分化的态势,从而出现旅游者群体之间以及旅游者群体与其他不同类型群体之间的交往张力,最终演化出在各方看来具有不同交往价值的群体,而其中最具特色的一个群体,就是本文要专门探讨的群体,即边缘人群体。

边缘人的概念在社会学中由来已久。早在20世纪20年代,Park[61]便通过提出“边缘人”(marginal man)这一范畴定义了一类随着社会发展而出现的新的团体,即“文化混血儿”。他們与两种生活、文化和传统截然不同的群体均关系密切;他们不愿意与过去完全割裂,也无法在新的群体中被全然接受,并由此而成为两个社会或两种文化边缘的人。由于这两种文化与社会绝不会完全地融合与渗透在一起,从而使得边缘人身份感模糊,对两种文化当中的任一文化的认同感都有所降低,自我认同出现偏差。

此后,边缘人概念得到了更多层面的阐释和应用。例如,Stonequist [62]认为,除了种族或生理差异会造成边缘化之外,纯粹的文化差异也能够造就边缘现象。德国社会心理学家Lewin [63]也曾对“边缘人”这一概念进行解析。他将社会变动的概念运用于个人社会心理的变化,指出,边缘人的概念也可以用来指那些因难以适应地位或环境改变而滑落到群体边缘,无法融入社会主流的人。作为与“中心人”相对立的范畴,边缘人由于特立独行、难以捉摸,因此对所处的社会群体参与度不完全,并与主流社会中的多数人相疏离。他们在群体中的地位尴尬,与其他成员的关系模糊不清,既被原团体成员所排斥,也不被新团体所欢迎。由于不被任一群体所完全接受,边缘人无法定义自己的身份、进行自我范畴化(self-categorization),自然也就无法很明晰地决定自体身份与群体归属(group belongings),也很难形成自我认同[64]。不过,尽管边缘人概念及相关理论在社会学领域已经得到相当充分的发育,但这一概念并没有被有效移植到旅游学术界,并与认同研究相衔接来对旅游情境下的群体互动与边缘人身份进行解释。本文所提出的边缘人概念,指的就是这种在旅游场域中,因旅行目的和在场行为的混合性和边缘化而存在于某两极之间的过渡性行为群体。

总之,自认同被引入旅游研究始,研究者们主要是针对旅游活动与各类认同之间的关系进行探讨。一方面,在现代化、全球化的背景下,旅游活动不仅能够强化国家认同[65-66],同时也能强化与重构旅游目的地的地方认同[67-68]与族群认同[69-70],虽然有些研究已经开始转向社区居民认同及其对旅游发展的支持与影响[71],甚至还触及了游客对自我认同的构建问题[72],但这种研究转向并没有锚固于场景或情境之下,因此,测量层次也基本不是行为层面。另一方面,在现有旅游研究文献中,虽有关于边缘化的讨论,但主要集中在旅游开发对边缘地区(peripheral areas)[73-75]的影响,个别虽偶有涉及旅游者与边缘人群的交往[76-77]以及探讨“性旅游”这类非主流旅游诉求[78]的文献,但对旅游交往,尤其是特殊情境下的旅游群体交往所形成的边缘人现象及体验的讨论几付阙如。因而,本文尝试对西藏宗教旅游情境下的宗教旅游者的群体行为及群体互动所形成的边缘人现象与体验进行讨论,从而弥补认同、边缘化研究在旅游体验领域的欠缺。

2 研究设计

大多数入藏游客往往都选择拉萨作为其旅游的第一站,因为拉萨既是西藏首府,也是全区经济、文化、政治中心和交通枢纽。近年来西藏打造的以拉萨为中心的“3小时经济圈”进一步巩固了拉萨的交通中心地位,从而使拉萨成为大部分入藏游客的必经之地。拉萨作为藏传佛教圣地,拥有布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺等大量重要的宗教道场,既是朝圣者集中朝拜之地,同时也是对游客有极强吸引力的宗教旅游体验场所,每年汇集了大量的朝圣者和旅游者。正是基于这样的事实,本研究选择拉萨展开实地考察。

在预研究阶段,首先对7位无宗教信仰、1位有宗教信仰并从西藏返回的旅游者进行预访谈,就一些问题进行探测性研究。然后,根据预研究的初步结论,设计正式调研方案。整个调研过程于2017年9月25日—10月21日期间进行,空间范围约束在拉萨八廓街、大昭寺、布达拉宫、哲蚌寺、乃琼寺、色拉寺、罗布林卡、拉萨老城que xi(藏语发音)转经道16处小寺庙等拉萨8成以上的宗教寺庙、宗教旅游景点。在调研过程中,首先对拉萨的宗教及宗教旅游概况进行宏观把握、整体探访,形成初步认识,在此基础上再根据研究目标重点考察旅游发展处于不同阶段的大昭寺、乃琼寺、色拉寺3处典型宗教道场,通过参与观察、深度访谈的方法,对宗教旅游现象和场景进行实地体验,观察并记录(在实地撰写4种笔记,包括个人笔记、实地笔记、方法笔记和理论笔记)转经、磕长头、灌顶、煨桑等宗教朝拜仪式活动,与朝圣者、宗教旅游者、普通旅游者进行大量的互动交流,对不同群体在宗教旅游场中的特点、互动行为及互动变化进行了记录和分析。为了保证研究的效度,在研究过程中尝试从多个角度或立场对同一现象加以观察和解释,从不同研究路径对所得的材料进行比较,求得相互印证,以提升研究的价值中立水平。

在深度访谈时,对每位受访者进行了30分钟到2小时不等的访谈,就其旅游及类旅游行为进行询问,访谈对象涵盖了汉族、藏族旅游者和朝拜者等不同类型的人群,在征得访谈对象同意的情况下对访谈进行了录音,并对录音进行整理。整个访谈过程经历了初访、参与观察与深度访谈、回访等几个环节,总共访谈45人,获得45个访谈文本,文字量合计112 500字。其中,被访谈者有35位是汉族游客(其类型编号为首字母H,其中包括20位汉族外地无宗教信仰的游客,其亚类型编号为字母组合HWW;5位汉族外地泛宗教信仰的游客,其亚类型编号为字母组合HWF;以及10名汉族本地无宗教信仰的游客,其亚类型编号为字母组合HBW),10位是藏族旅行者(其类型编号为首字母Z,其中包括3位拉萨藏族游客,其亚类型编号为字母组合ZLT;7位拉萨以外其他藏区的朝圣者,其亚类型编号为字母组合ZQP)。这些被访谈者的年龄从25~62岁不等,兼有男性、女性,职业类型广泛,涵盖了主要的有代表性的职业(如公司职员、自主创业者、自由职业者、旅游从业者、学生、公务员等)。整个分析工作则是在对现场笔记及访谈文本进行多次质性归纳的基础上,结合调研小组多次讨论,“拆解资料,将其概念化并以新的方式重组操作……从资料中发展出理论”[79],体现了扎根理论的一般性原则。

3 信仰的中心与边缘:西藏宗教旅游者群体的类型划分

一般地,在对概念加以界定尤其是对相近概念进行区分时,其方法莫过于孔子所言之“扣其两端而竭焉”(《论语·子罕》)。在对旅游者的概念界定中也可以采取同样的方法,将旅游与各种相关、相近概念,置于一个可比的连续谱的两端,如旅游与商务旅行、旅游与宗教旅行、旅游与会议旅行、旅游与医疗旅行等。处于两极的概念,具有本质的差异;而处于两极之间的各个概念所具有的模糊性或接近性,反映了现实生活的丰富多彩和连绵不断的相似关系,这种相异、相似、相同关系,创造了现象类别上的差异和程度上的连贯。体现在人群的划分上,便有物以类聚、人以群分的概念家族出现,从而造就了很多中间性的过渡形态,对应着诸多边界模糊的边缘群体。拿旅游者与各类旅行者来说,情况也不例外。由于西藏旅游的宗教成分就其普遍性而言往往高出其他地区的一般旅游形式,因此,从宗教角度审视西藏旅游者以及相关群体之间在认同作用的影响下发生的相互聚集、相互疏离的关系,观察其中的边缘化倾向是否显著存在,并理解边缘群体的边缘性体验的性质和特征,就变得很有意义。

在西藏旅游中,宗教旅游体验是多数游客期待的主要内容之一。不过,各种群体对西藏宗教圣地的体验,也会因其本身所抱持的信仰在强度上的不同而表现出价值层面的差异。Smith提出的“朝圣者-旅游者”连续谱(图1),将朝圣者与旅游者共置于一个连续谱上且分别位于左右两端,最中间为宗教旅游,其他區域靠近朝圣一端的b偏向于朝圣,靠近旅游一端的d则偏向于旅游,并且在两端点之间的连续谱上存在朝圣与旅游的无限可能的组合,这一分类说明纯粹的朝圣与旅游之间存在不同性质的过渡性行为群体,且其活动及行为可能也展现为两极间的丰富变化[34]。

中国台湾学者李亦园[80]也曾对中国民间信仰有过类型划分1,将其分为“普化的宗教”和“制度化的宗教”,与Smith[34]的观点有可沟通之处。为此,笔者结合二者的类型划分,认为可以按群体间信仰差异,将西藏宗教旅游场所的人群分为朝圣者群体和旅游者群体。进一步,结合西藏宗教信仰氛围、态度虔诚、礼佛苦行存在实际差异的特点及游客对西藏的“神圣”想象[15]与游客群体内的信仰差异,对两群体做进一步细分,将朝圣者群体按宗教信仰程度划分为权宜型朝圣者和苦行型朝圣者(图2),旅游者群体划分为休闲愉悦旅游者和泛宗教信仰旅游者。其中,旅游者与朝圣者虽共享旅行的特征,但分属于两类不同性质的群体,一个出自休闲愉悦体验的目的,一个出自宗教法喜体验的目的。不过,在朝圣者与旅游者的两极之间,存在着多种过渡形态。其中一个典型的形态来自两个极端群体的交集,构成了一个边缘性群体。该群体的形成,一方面,是在现代化转型的冲击下,西藏当地人的朝佛方式、经济观念等受到商品化、市场化的影响而产生了生产生活与宗教活动并重甚至宗教意识淡薄的情况,部分人的宗教信仰由“狂热”趋向温和[81],在朝圣者群体中产生了信仰程度降低的一群人。另一方面,现代内地人渴望找寻一个偏远、原始的理想地方,寻求对现代性的逃离[12],特别是在西藏宗教信仰淡泊名利、与人为善的作用下,获得一种旁观的精神上的真实[11]或融入其中以获得心理、情感的宽慰[81],从而在旅游者群体中出现了信仰程度短暂提升(只在某个旅游情境中受触动,表现出短暂提升)或真实提升(变得信仰佛教)的一群人。

图2上方的圆代表朝圣者群体,下方的圆代表旅游者群体,两群体按宗教信仰程度的不同垂直共置于一轴。在朝圣者群体中,再按其朝圣的行为方式所映射的信仰程度的差别,从低到高划分出两个亚群体,即苦行型朝圣者和权宜型朝圣者,位于上圆中的上下两部分。在下部的旅游者群体中,也可按宗教信仰的有无以及泛化程度,从低到高分为两个亚群体,即休闲愉悦旅游者和泛宗教信仰旅游者。在旅游者和朝圣者这两个群体重叠、交叉的部分,为两群体的边缘人。总之,宗教旅游中的朝圣者、旅游者、边缘人3类群体的体验构成了西藏的宗教旅游体验。

3.1 旅游者群體及其旅游体验

在现实当中,完全无信仰的旅游者是不存在的,而任何信仰都或多或少具有宗教的成分,差异只是程度不同而已。本文通过实证研究的结果,将没有信仰以及那些即使有一定的信仰但却没有形成制度化信仰的旅游者,都视为普通旅游者。这一群体的旅游体验,是典型的观光、休闲旅游体验。他们前往宗教圣地旅游,其主体意识不是宗教信仰的实现或体现,而是对宗教景观的喜爱或迷恋。不过,按其喜爱或迷恋以至于信仰的程度,仍可将此普通旅游者群体再细分为休闲愉悦旅游者和泛宗教信仰旅游者两个亚群,他们之间也因某些认同因素的作用,而存在一定程度的相互分化,且二者的旅游体验诉求及其结果,也存在差异。

休闲愉悦旅游者。这一群体在前往西藏宗教旅游目的地旅行时,通常以观光、游览为主要目的,他们对宗教知识了解有限,对佛像、磕长头、转经等宗教符号及行为的解读受已有认识的制约,常停留在表面层次;他们往往以审美愉悦的态度去观赏周围的景观,“打卡”式地快速游览完所有的“推荐”或“必游”景点。“很多人只是到此一游,发几张朋友圈,对一个地方的人文风情并没有多深的感受,通过到此一游吧,旅游‘集邮册上又多了一个地儿。”(HWW20)因投入时间、了解深度极有限,这个群体对宗教景点的体验,基本属于快餐式的,也有一些完全从其他角度(如建筑美学等)对宗教景观加以欣赏。

泛宗教信仰旅游者。此类旅游者是指那些可能持有非佛教信仰的人,也包括一些虽然信仰佛教但程度不笃的人。他们前往拉萨旅行,通常也以观光旅游为主要目的,同时兼有祈福许愿、烧香拜佛的功利性行为。因其对宗教的信仰呈现某种泛化或随性态度,并无明确的指向和约束,因此,在拉萨的佛教圣地他们所表现出来的虔敬态度往往是“时有时无”的,在游览观光的同时偶尔会有一些权宜性或模仿性的拜佛祈福行为。“看到别人都在拜,我们也拜一拜,为家人祈福嘛……平常的话并没有一定的信仰或修行吧,我只是把这里当成一个祈福圣地,也不是每个寺庙我都会拜,有的只是单纯地看一看。”(HWF23)他们对佛教符号有一般常识性的了解,对寺庙等宗教景点的体验相对较深,是一种观光时兼带祈愿的旅游行为。

3.2 朝圣者群体及其宗教体验

在西藏的宗教朝圣者群体中,通过其行为所表现出的虔诚程度的不同,以及因某些潜在的外在一致性的影响及微妙的相互认同的作用,可以将其划分为苦行型朝圣者和权宜型朝圣者两个亚群体。

苦行型朝圣者。为了抵达心中最神圣的地方朝圣,祈福消灾、完成心愿,他们从家里出发,采用最传统、最虔诚的朝拜方式,一路磕着长头抵达圣地。他们一般结伴而行,仅携带简单必需的生活用品,风餐露宿,执着前行,在途中克服自然环境、经济压力、意志力的多重考验,并以此表达信仰的虔诚。在磕长头时,他们五体投地以示“身敬”,口中念咒以示“语敬”,心中念佛以示“意敬”,手触额、口、胸,以求身、语、意与佛相融一体,其神态极为虔诚。他们把这种礼佛方式视为真正的宗教朝圣,并且相信,以这种方式朝佛,会使身体变得圣洁,会将灵魂引向佛国净土,也同时收获极大的荣耀,是一生中的巨大成就。“很多人这样磕长头朝圣完一次后,被奉为整个村里人的骄傲。”(ZQP39)这种苦行式的朝圣方式,体现了藏传佛教传统的修行方式,修行者由此可以获得“精神地位”的提升。

权宜型朝圣者。这些人前往拉萨的目的同样为朝拜圣地,尽管他们的发愿可能也包括个人、家庭甚至众生几个层面,但他们前往圣地的旅行方式却不同于苦行型朝圣者,他们在圣地的其他日用需求也更为灵活一些,较多地体现了随缘就便的原则。因此,他们通常会借助现代交通方式抵达圣地。“我们就是来朝圣的,坐车两天过来的,每年都来。”(ZQP43)到达圣地后除却献钱、献酥油等传统朝佛方式外,他们会在大昭寺前集中磕完启程前所许的长头数量。“我们一起来的很多人,每人许的量不一样,但大部分人每天能磕3000~5000个长头,一般几个月就能磕完10万长头,其实我们一般都磕11万,单数,只是叫10万长头。”(ZQP41)“这次准备待20天,每天磕3000个,磕完5万个。”(ZQP43)除了磕长头等宗教修行活动之外,他们并无其他休闲娱乐活动。“来了以后我们住在亲戚家,每天只是磕头,没有什么其他活动。”(ZQP43)他们需要克服经济(食住行等)、意志的考验,在磕长头时全身心地投入宗教修行中,从而实现“身”“语”“意”三者的统一,得到心灵的平静与慰藉。“每天磕3000个,已经习惯了,并不累,磕完长头后心里很平静很舒服,”(ZQP41)“菩萨会保佑,死了以后好得很,你磕之前要把磕的数量告诉菩萨。”(ZQP43)因为借助现代交通工具,在朝圣的同时也节约了时间,不耽误日常的生产生活。“真的从家磕过来太远了,我们要收虫草,收完以后才过来。”(ZQP43)因此,他们的朝圣行为有了更多的权宜成分,这是现代化进程带给传统宗教信徒朝拜生活的一种自然影响。

3.3 边缘人群体及其边缘性体验

上述两个不同的旅行者群体在拉萨宗教旅游场所的行为目标和行为方式存在着本质的区别。但是,这两个群体的行为场却往往处在同一个时空。经过实地调查,我们发现,除了这两个特质有明显区别的群体之外,在这些宗教旅游场所中,还存在一些为朝拜目的而来却不磕长头的“类旅游者”,和为休闲目的而来却属于那种对佛教有一定虔诚度的泛宗教信仰的“类朝拜者”。他们与朝圣者和旅游者两个群体都有关系,处于两个群体的中间状态。

“类朝圣者”的旅游者群体。这一群体虽非佛教教徒,但属于那种有皈依倾向、笃信佛法的普通信众,他们来西藏的目标是旅游观光,之所以选择西藏这一宗教旅游目的地,其原因除了观光的目的之外,还伴有朝拜圣地的心愿,因此,也可能是在发了某种愿心之后才决定来此旅游。他们在日常生活环境中有一定的念佛、读经等行为,对宗教教义的理解也有一定深度,能够解读宗教旅游场所的多种象征符号,一般通过在佛教圣地浸入式的打坐念经甚至磕长头等礼佛方式,达到与佛教信徒的朝拜或朝圣行为融为一体,以致在周围信众间形成高强度的情绪共振,“使个人命运和意图上的类同性转换成感情上的共通性”[82],达到宗教上的交融[33]或共睦态。“在内地你走在路上念佛会被视为异类,但是在这里我们就觉得很舒服,我们拿着佛珠念佛能跟周围的人融为一体,”(HWF21)“我来西藏好多次了,每次都会来念佛,在大昭寺前坐着,看着周围磕长头、念佛的人,马上可以让我的心很静……。”(HWF24)在这个群体当中,一些人会认为在西藏这个保留着最原始、虔诚的宗教信仰的圣地礼佛,可以增强效果,“我们在西藏的寺庙前坐着念佛感觉心会更静、更诚,因为这里的几乎所有人都信佛,有那个氛围,而且也有释迦牟尼12岁等身像(笔者注:大昭寺内供奉),加持力会更强。”(HWF22)也有个别人通过遵循严格的禁忌、斋戒,潜心礼佛。“我也来了好几次了,每次来我都会待比较长的时间,这次因为身体原因还没完全进入状态……我每天的生活會很简单,除了磕自己许的10万长头,回去就是晒太阳、休息,我对周边的景点不感兴趣,吃的方面也要遵循‘五戒中的杀戒,不吃肉。”(HWF25)多数该类信众,在修行的其他时间,也兼有观光游览活动。“我每次来都能感受到一种心灵的净化,除了转一些寺庙,也会去西藏其他的旅游景点转转,像纳木错、羊卓雍错等。”(HWF24)作为普通信众,西藏宗教旅游目的地带给这些人的,除了更能够使他们达到浸入式宗教体验的整体氛围或礼佛场感外,还有西藏佛教景观的世俗化价值。

另一方面,这个群体的礼佛行为也与大部分旅游者表现出明显的不同。例如,在大昭寺前,一些“类朝圣者”的旅游者,常手持念珠,双目微闭,口中念念有词。大部分普通旅游者虽然表示“他们的行为可以理解,有信仰,”(HBW33)但内心仍会有这样的想法:“至于吗,还动起真格的来了。”(HWW13)显然,在普通旅游者眼中,这些人的特立独行使其处于边缘位置,类似于朝圣者;但在朝圣者群体看来,他们因穿着打扮、朝拜方式的不同又倾向于旅游者群体。所以,这个群体既不完全属于旅游者群体,又不完全属于朝圣者群体,成了不为两个群体所完全认同的边缘人。

“类旅游者”的朝圣者群体。他们的主要目的为朝拜圣地,成员一般为西藏地区(如西藏昌都、林芝等地)和其他藏区(如四川、甘肃、青海等地藏区)的藏民,他们会借着朝拜的机会,四处游览观光。朝拜时他们所发的愿,小到个人(身体健康、洗清罪恶、来生幸福),中到全家人(无病无忧、消灾平安、万事顺遂),大到众生(没有战争、灾难,众生安康),不一而足。在行为上,不仅旅行方式会选择便捷的现代交通工具,而且在宗教旅游场所一般也不磕长头,换言之,他们在旅途中及朝佛时并无严格的斋戒禁忌。“这一路上没什么禁忌,只是拜佛的那天如果你想,就不吃肉。”(ZQP39)到达圣地后,有人供奉钱、酥油、哈达等给佛法僧三宝。“我们点了灯、给佛涂了金,”(ZQP40)有的磕短头,“磕长头我们不太行,我们磕的都是短的(笔者注:磕短头,俗称磕小头,两手合并高举,从头顶至额头、口、胸,跪地叩拜),”(ZQP42)也有人转经,但都选择简单易行的朝佛方式。由于在朝佛之余有大量时间剩余,他们也在朝佛的同时观光游览。“来拜一拜佛,也顺便旅游,到处都看一下,藏族嘛也允许到处走,你来都来了,就到处旅游一下……。”(ZQP40)很多人一生仅此一次,“(一辈子)可能就这一次机会了,飞机也坐了一下,打算拉萨、日喀则、山南的寺庙都转一下……这一辈子嘛这些都走一下,”(ZQP42)这类人没有经历磕长头途中的意志考验,在行为上没有高度投入虔诚的朝拜中,无法实现“身”(磕长头)、“语”(念咒)、“意”(念佛)三者在实践与意识上的统一。在前往拉萨佛教圣地朝拜的旅行者中,尽管所有人都有共同的信仰,但磕长头的朝圣者(包括苦行型及权宜型朝圣者)借助于这种宗教仪式做到了意识信仰与行为仪式的高度统一,从而获得了极大的心灵净化——即获得所谓“法喜”。尽管磕长头朝圣者在面对一些以朝拜为目的前来却不磕长头而只磕短头的“类旅游者”的朝圣者时,他们表白说“做事凭良心、热心就够了,无需评价,”(ZQP45)但实际上他们还是会从对比中获得自豪、骄傲之感,因为他们会自以为只有他们能够用最虔诚的行动落实意念中的信仰。

显然,“类旅游者”的朝圣者就其行为的主体性而言,仍还是以朝拜圣地为主。他们在群体中的处境,也往往不被任一群体所完全认同和接受。在那些许愿并实现磕10万长头的真正朝圣者看来,此类朝拜者只可以宽容地被视为朝圣者,却算不上真正的朝圣者;而在旅游者群体看来,此类朝拜者又明显不属于旅游者。因此,“类旅游者”的朝圣者同样属于朝圣者群体与旅游者群体间的边缘群体。研究发现,“类旅游者”的朝圣者群体在朝圣者群体中的边缘性表现在:首先,他们的旅行方式,普遍借助于现代的交通工具,通常都能快速抵达宗教圣地,并且在圣地也不以磕长头这种苦行的方式完成朝圣。但他们仍然心有所循,“朝圣是个人之事,别人无法代替,也不能替代别人”[83],所以要亲自抵达圣地,强调以具身的方式在身体和心理上接近修行的终极目标。在朝圣的同时,他们也兼顾观光、游览,这相当于在朝圣中增加了“娱乐、休闲”元素,从而使传统宗教朝圣演变为现代休闲朝圣。虽然他们没有很好地实现“身、语、意”三者统一,但相比于那些没有到访圣地的信徒,他们自以为已经克服了经济、心理等方面的问题和困难,达成了心愿。他们认为,朝圣方式尤其是交通工具的变通,是朝圣理念对社会发展的适应,是符合佛法教义的。

综上所述,在西藏宗教朝圣旅游场中所存在的边缘人,是指在该场域中因其旅行目的和在场行为不同于作为其可参照的朝圣者和旅游者两极群体而存在的一个中间过渡性行为群体。与朝圣者或旅游者群体相比,这一群体总是呈现一种似是而非或似非而是的特征。这种“类朝圣者”和“类旅游者”的边缘人身份,虽然因不被处于两极的纯粹旅游者或朝圣者群体认同而处于边缘位置,但他们的行为选择却因不受群体规范束缚、不受多数人看法的影响,从而具有某种引领新风向的作用。与此相反,处在朝圣者与旅游者两极的人群,其结构是相对稳态的,其态度均倾向于对所属群体的某种保守或传统的顺应。而在边缘人群体中,由于他们是两个极端群体彼此间相互激荡的产物,因此,这些人善于在新的信息基础上寻求不拘一格的出路,从而对群体的其他人产生影响。例如,“类朝圣者”的旅游者这类“边缘人”对宗教符号的深入解读,对教义的深刻理解,使得他们对宗教旅游地的体验不只局限于外在的建筑、佛像、供奉等浅层文化,而是在理解宗教符号内涵的基础上,开拓视野,启迪思想,甚至净化心灵,这正是宗教地所能给人的较深层次的体验。这种对宗教旅游地的深入体验,正是在当前浅层资源消费型宗教文化旅游体验的吸引力困局下,当游客以走马观花式旅游观光为主,参与性、知识获取性较低时,未来的体验设计所应进阶的方向。换言之,这类“边缘人”所获得的体验,将成为一种新的宗教文化体验潮流而被推崇或模仿。这样的深度体验,既能充分发挥藏传佛教的积极文化功能,也能给处在快节奏的理性社会的人,一种自我社会所缺失的精神本真的补偿[84],从而发挥宗教旅游的深层浸润功能。

而“类旅游者”的朝圣者这类“边缘人”在旅行过程中借助现代交通工具,兼顾游览与朝圣的行为方式,也反映了很多藏族现代人尤其是年轻人、体力不济的老年人的诉求,这种方式避免了因忙于工作或体力不济而造成的朝圣搁置,他们可以“轻松”地“获得”朝圣的机会,实现精神境界的更高追求。这种旅行方式也反映了在新时代物质丰裕的情况下,人们对适当休闲、享乐的美好生活的追求。作为朝圣者群体边缘人的“类旅游者”的朝圣者,这种轻松、舒适的现代朝圣方式,也引领了现代西藏人的朝圣道路。正如当地人所说:“越来越多的人选择乘坐汽车或火车、飞机先到拉萨,再来朝拜,他们同时也会到处看看……磕长头的人数比以往少了。”(ZQP45)

总之,“类朝圣者”的旅游者和“类旅游者”的朝圣者虽然作为边缘人,在整个群体中处于边缘位置,但他们具有摆脱群体规范的倾向,因此,他们所引领的深度文化体验或休闲娱乐朝圣,很可能成为群体内新的发展方向,甚至成为各群体内新的主流体验。这意味着,随着时代的发展,图2中间代表边缘人的阴影部分,未来会逐渐扩大,这也说明,这类边缘人不受固有群体图式的限制,发挥了“先行者”和“开拓者”作用,他们的行为将作为少数人影响原有群体的发展变迁。

4 边缘人及边缘体验的动态演变

图2按“宗教信仰程度”划分的朝圣者与旅游者群体及边缘人,是一种一般意义上的理论概括,仍不能表现现实中边缘现象的动态变化情况。在实地调研中发现,边缘人群体的演化现象是存在的,其中的动力则来自旅游体验,因此,可以进一步归纳出边缘人现象的动态演化模型。

谢彦君在《旅游体验研究:一种现象学的视角》一书中,借助于物理学中的“场”和“力”两个范畴而提出了旅游场的概念[48],他认为,在旅游活动中的人的行为是和周围的具有力的特性的场相互关联的,这种场既包括客观的物理世界(地理环境)或物理场,也包括主观的心理赋彩或心理场,以及外界地理环境的刺激作用于人的心理引发心理环境与地理环境之间的相互浸染所形成的心物场。具体到西藏宗教旅游场这一概念,不难看出,其根本意涵具有一定的一致性,只是在具体构成上表现为物质和形态上的差异。比如,西藏宗教旅游场也由物理场(寺庙、煨桑炉、朝圣者等物理环境)、心理场(对客观环境的主观感知产生的敬畏、肃穆感等)以及心物场(在物理环境与心理体验综合互动作用下所形成的神圣、净化感等)构成,这个场也同样强调周围环境与人的心理的相互作用,强调各要素在综合交互的作用下对在场行为者的影响。这种场决定着人的行为,其中还常常潜藏着某种矢量因素,并拥有动力成分,对行为具有方向感和力度感的影响。如果将上述不同類型的人群视为宗教旅游场中的主体性因素并左右着场的性质和强度,由于在场群体的构成差异,就会相应地使西藏宗教旅游场分化为不同的类型,大致可以归为纯宗教场、宗教旅游场、世俗化宗教旅游场几个不同的场。通过调查发现,各种场之间的分化及其转化,可以通过朝圣者与旅游者人数之比这一指标,来间接地加以测量。同时,随着场的分化、不同和转化,边缘人群体的构成也会因场与场之间的激荡效应而相应地出现变化。

总体上看,这种现象的形成及其关系,可以用一个动态模型(图3)来加以解释,也可将它作为对图2所呈现的静态边缘性模型的一个推进式解释。归纳起来,这几种场的分化、转化及其中的边缘人现象包括:

首先是纯宗教场,或称神圣宗教场。在该场内朝圣者人数往往压倒性地超过旅游者人数,该宗教旅游地,即乃琼寺,实则为真正的宗教场所,旅游者因其小众性整体地属于宗教场所的边缘人,并被朝圣者的行为所感染。此类宗教场所的信徒的供奉行为(“每个人拿着青稞酒和黑色的一种酒,还有的人拿着白色哈达很虔诚地供奉”1)及礼佛行为(“如煨桑时的滚滚浓烟,围绕寺庙周围的转经筒转经及大转经筒上有节奏的铃声”),在视觉、听觉、嗅觉(“青稞酒的味道,煨桑炉的烟味”),触觉(“手握转经筒转经”)上营造出神圣的宗教氛围或宗教场,信徒源源不断地虔诚祈祷,持续加强、巩固这样的宗教场,这种场会感染身处其中的旅游者,使他们变得敬畏、庄重,旅游者虽然也有自己的信念和立场,但周围连绵不断的宗教场无疑会给旅游者一种压力,使他们虑及宗教圣地的规矩禁忌,并约束自我行为,避免成为场中的异调。在有些情况下,旅游者甚至被强大的宗教场同化为场内一份子,他们不自觉地双手合十,供佛拜佛,与周围的宗教场融为一体。“我们不信教,但也受到殿内朝拜氛围和我的一些同行者的影响,不自觉地兑换零钱,在无量寿佛、文殊菩萨等佛像前祈福,这种氛围还是影响了我。”(HWW13)在这种情境下,信众的供奉、礼佛行为建构出的神圣的宗教场居于主导地位,这种场会影响、压制、主宰那些因人数少而属于小众的旅游者的行为,使他们处于边缘及被主导的地位(图3上部分所示)。

其次为世俗化宗教旅游场。在该场中旅游者人数压倒性地超过朝圣者人数,该宗教场所实则已成为宗教旅游地,朝圣者因人数较少处于场中的边缘人地位,他们会被旅游者的随性行为所干扰,色拉寺可以作为此类场所的代表。由于旅游者的人数较多,他们在游览时的观赏(包括拍照、踱步、踏门槛、对佛像偷拍等行为构建的不庄重氛围)和交往行为(如游客间交头接耳、肆意聊天说笑、对观赏位置的争夺、吵闹及竞争)会形成显著的世俗旅游场,这种世俗的旅游场会对庄重、肃穆的朝圣行为产生干预,使信众、僧人分心,难以潜心朝拜或做法会。“我们在沿着佛堂转时,我看正在法会上念经的僧人,他的眼光也会离开正在念的佛经,盯着我们看,”(HWW2)“年纪较小的僧人不怎么专心,看到很多游客进来后,一会儿偷看藏在僧袍里的手机,一会儿东张西望,交头接耳,静不下来……”(HWW5)一轮又一轮游客的到访,也在连续加强该宗教场所的世俗氛围,削弱朝圣者对本宗教的信念,辩经、法会等一些宗教活动也会因考虑满足旅游者的需求,而在着装、程序上变得舞台化、商业化,原本神圣的宗教场随着旅游者的大量介入而变得世俗化、商业化,甚至在旅游者凝视的权力效应之下演变为刻意讨好旅游者的世俗旅游表演场。在该情境下,旅游者的观赏、交往行为,建构出了占主导地位的世俗旅游场,这种场会影响、干扰、诱导信众的朝圣行为,使其产生现代演变,此时朝圣者处于边缘及被影响的地位(图3下部分所示)。

还有一种场则处于以上两种场的中间地带,由典型宗教旅游场构成,在该场中朝圣者和旅游者的人数相当,这时朝圣者群体的供奉、礼佛行为及旅游者群体的观赏、交往行为交织在一起,相互发生作用,大昭寺可谓此类宗教旅游场的典型。从朝圣者群体角度来看,这种交互作用形成了由旅游氛围影响的旅游宗教场,从旅游者群体来看,这种交互作用形成了在朝圣者的朝拜行为影响下的宗教旅游场。大昭寺在入口的左右两侧同时设置了游客通道与朝拜者通道,这两类群体人数相当且大体上处于一种平衡状态,不存在互视对方为边缘人的现象,这时的边缘人存在于各自的群体内,即朝圣者群体中的“类旅游者”的朝圣者,旅游者群体中的“类朝圣者”的旅游者。这时图2“旅游者、朝圣者与边缘人群体”模型便开始发挥作用。朝圣者群体中的边缘人采用快捷、高效的方式(如给佛脸贴金、献钱等)完成朝圣,并在完成后参观其他景点。旅游者群体中的边缘人则用虔诚的态度,收束己心,全力感受现场的宗教气氛。

这样,在这3种宗教场所中的边缘人及其边缘体验,实际上处于一种动态演化的局势之下,如图3所示:在宗教场所旅游发展的早期,一般朝圣者占主导,这时只有少量的旅游者到访,宗教氛围浓厚,神圣的宗教场占主导地位,少量的旅游者处于边缘位置;随着该宗教场所在世俗世界的名气大幅度提升,旅游者开始大量到访,这时则出现朝圣者和旅游者数量旗鼓相当的情形。此时,宗教旅游场和旅游宗教场相互作用并达到平衡,边缘人存在于朝圣者和旅游者各自群体内;在该宗教地旅游发展的成熟期,游客数量达到顶峰,这时旅游者占主导,旅游行为所形成的世俗旅游场影响着朝圣者的行为,并使朝圣者成为边缘人,宗教活动也更多地变成了一种舞台化的表演行为;随着宗教旅游地旅游活动的衰落,游客数量减少,朝圣者重新占领主导地位,这时旅游者又成为边缘人。这即是宗教旅游地因边缘人及边缘体验的存在而可能导致的场所特质的动态演化模型。当然,宗教场所的旅游发展,不会只遵循这种单一的轨迹,宗教地因某事件的影响(如影视旅游、媒体热点的曝光)可能直接从朝圣者占主导转变为旅游者占主导,或相反,因各种突发的重大变故的影响,宗教地可能直接从旅游者占主导变为朝圣者占主导,而未经过中间的均衡阶段,如图3两侧的箭头所指向的。

宗教旅游地边缘人的动态演化规律,刻画了边缘人及其边缘体验从静态认同向动态认同的转变,也凸显了宗教旅游地少数边缘人在影响该旅游地发展、演化中的作用。总体上看,边缘人虽然不被任一群体所完全接受,处于群体的边缘位置,但也正因其不受群体规范的束缚,可以自由寻找新的信息或采用别具一格的解决方案,反过来影响主流群体,而有潜力成为变革的引领者,能够带动新的体验风潮。站在这个角度来认识西藏宗教旅游場的特性,就可以使宗教旅游目的地在选择发展路径时始终居于主动地位。

5 结论

宗教旅游体验是西藏旅游体验中的重要组成部分。在西藏宗教旅游场中,体验参与的各方通常由两大类群体构成,分别为朝圣者群体和旅游者群体,这两大群体因宗教信仰程度的不同及群体内认同因素的作用,又可细分成4个亚群,分别为苦行型朝圣者、权宜型朝圣者、泛宗教信仰旅游者、休闲愉悦旅游者,他们在行程目的、花费、经历考验等方面存在明显不同。旅游者的体验大部分属于审美愉悦或功利性体验,而朝圣者的体验则大部分属于宗教修行体验,宗教旅游体验的效果与个人对宗教教义的理解深度、宗教符号的解读程度有关。本研究的一个明确的结论是:即使在西藏这个宗教氛围浓厚的藏传佛教地,也并不能简单地将旅游等同于宗教朝圣,或等同于神圣体验[37]。在西藏宗教场所所存在的在场体验现象,既具有足够两极分化的宗教行为和旅游行为,也存在许许多多过渡形态,由此也衍生出多种边缘性群体,展现出多种多样的边缘性旅游体验活动。在理论上,必须对这些现象加以理论归纳,对不同的行为群体进行分层和归类,这样才能深化对旅游者在场体验的认识。正如Nolan和Nolan所提到的那样,旅游者主要因为好奇及了解当地历史文化而前往宗教地,朝圣者则要履行一种宗教义务,二者的动机存在根本不同[40],相应的体验也不同[38],有些朝圣者甚至对旅游缺乏兴趣[42]。实际上,对朝圣与旅游者的科学认识,正是在这种类型化知识形成的基础上,通过逐步进入整体性分析,并因此而逐渐逼近事物的真相[85]。

需要进一步指出的是,在朝圣者与旅游者的相交地带,存在着一种边缘人群体,他们同时具备朝圣与旅游的特征,但又不被朝圣者与旅游者群体所完全接受,在原有或新的群体文化中都或多或少地成为边缘人[86]。朝圣者一边的边缘人又称“类旅游者”的朝圣者,旅游者一边的边缘人又称“类朝圣者”的旅游者,他们处在两群体的激荡地带,表现出对各自群内规制约束的突破,从而具有一定的群体变革引导特征。

本研究还发现,在宗教旅游地发展的不同阶段,呈现出不同的场现象及边缘化现象。在宗教地旅游发展的早期、成熟期和衰退期,边缘人的角色及其影响都有所不同,其在宗教旅游场中所处的地位及相应的边缘体验也不同。在旅游发展的早期,朝圣者的朝拜行为形成神圣宗教场,在这种场所所发生的行为,基本会被宗教活动所主导,旅游者完全居于边缘位置。当旅游发展至成长阶段,朝圣者与旅游者形成平衡态势,此时边缘人位于各自群体内,并各自促成了宗教旅游场或旅游宗教场。当旅游发展到成熟阶段后,旅游者反而居于主导地位,原来的宗教场所逐渐演化为世俗旅游场,此时的朝圣者可能完全滑向边缘位置。而到了旅游发展的衰退期,朝圣者又重新居于主导地位,旅游者则回至边缘位置,此时又构成神圣宗教场。可见,这种场现象和边缘人现象在宗教旅游地发展的不同阶段处于动态的循环往复中,但同时也存在突变的可能性,并非只遵循单一的线性模式。这也进一步说明不同场域中的宗教旅游者个人及身份并非固定的、不变的[87],而是根据其所处的情形、情境发生动态的、流动的变化[88]。这也是除地理空间流动之外[89],流动性在旅游体验中的多维、多层意义的复合表现。

参考文献(References)

[1] WU M Y, PEARCE P L. Tourism research in and about Tibet: Employing a system for reviewing regional tourism studies[J]. Tourism & Hospitality Research, 2012, 12(2): 59-72.

[2] 胡海燕, 扎旺. 全域旅游视角下拉萨市旅游产品创新性开发研究[J]. 西藏大学学报, 2017, 32(3): 130-137. [HU Haiyan, ZHAWANG. Innovative development of tourism products in Lhasa city on the perspective of holistic tourism destinations development [J]. Journal of Tibet University, 2017, 32(3): 130-137. ]

[3] 姬梅, 朱普选, 章杰宽. 拉萨旅游产品开发的共生分析[J]. 经济问题探索, 2012(3): 187-190. [JI Mei, ZHU Puxuan, ZHANG Jiekuan. Symbiosis analysis of tourism product development in Lhasa[J]. Inquiry into Economic Issues, 2012(3): 187-190. ]

[4] 王亚欣, 曹利平. 论西藏旅游产品的深度开发[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 25(2): 109-112. [WANG Yaxin, CAO Liping. Discussion on the further development of Tibet tourism product [J]. Geography and Geo-Information Science, 2009, 25(2): 109-112. ]

[5] 程勝龙, 王乃昂, 郭峦. 甘青藏旅游资源的联动开发研究[J]. 地域研究与开发, 2005, 24(4): 87-91. [CHENG Shenglong, WANG Naiang, GUO Luan. Combined tourism resources exploitation within Gansu, Qinghai, Sitsang[J]. Areal Research and Development, 2005, 24(4): 87-91. ]

[6] 王吉华, 郭怀成, RICHARD DAWSON, 等. 层次分析法在西藏日土地区旅游资源评价中的应用(英文)[J]. 北京大学学报 (自然科学版), 2004, 40(2): 287-295. [WANG Jihua, GUO Huaicheng, RICHARD D, et al. Assessment of tourism resources in the Rutog area of Tibet: Based on an analytic hierarchy process (English edition) [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis (Natural Science Edition), 2004, 40(2): 287-295. ]

[7] 加央旦培, 杨改河. 西藏自然保护区生态旅游SWOT分析与开发对策[J]. 西北林学院学报, 2011, 26(2): 225-231. [JIAYANG Danpei, YANG Gaihe. SWOT analysis of developing ecotourism on nature reserve in Tibet[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2011, 26(2): 225-231. ]

[8] 马多尚, 卿雪华. 青藏高原生态旅游发展的现状及对策建议[J]. 西藏大学学报(社会科学版), 2012, 27(1): 26-33; 46. [MA Duoshang, QING Xuehua. An analysis of the state and features of Tibets industrial interaction[J]. Journal of Tibet University(Social Science Edition), 2012, 27(1): 26-33; 46. ]

[21] KONG L. Negotiating conceptions of “sacred space”: A case study of religious buildings in Singapore[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1993, 18(3): 342-358.

[22] 余向洋, 吴东方, 朱国兴, 等. 旅游视域下的认同研究——基于文献综述的视角[J]. 人文地理, 2015, 30(2): 15-22. [YU Xiangyang, WU Dongfang, ZHU Guoxing, et al. A study on identity in view of the tourism literatures[J]. Human Geography, 2015, 30(2): 15-22. ]

[23] 王成兵. 对当代认同危机问题的几点理解[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2004(4): 97-99; 107. [WANG Chengbing. Some understandings of the crisis of contemporary identity[J]. Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition), 2004(4): 97-99; 107. ]

[24] 纳尔逊·格雷本. 人类学与旅游时代[M]. 赵红梅, 等译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2009: 116-118; 375; 382. [GRABURN N H H. Anthropology and the Age of Tourism[M]. ZHAO Hongmei, et al, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2009: 116-118; 375; 382. ]

[25] 科恩. 旅游社会学纵论[M]. 巫宁, 马聪玲, 陈立平, 译. 天津: 南开大学出版社, 2007: 80; 85; 92; 96. [COHEN E. Contemporary Tourism: Diversity and Change[M]. ;WU Ning, MA Congling, CHEN Liping Trans. Tianjin: Nankai University Press, 2007: 8;, 85; 92; 96. ]

[26] 龚锐. 旅游人类学教程[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2011: 40;42;46;47. [GONG Rui. A Course in Anthropology of Tourism[M]. Beijing: Tourism Education Press, 2011: 40;42;46; 47. ]

[27] 谢彦君. 基础旅游学(第4版)[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 2-9. [XIE Yanjun. Basic Tourism Science (the 4th Edition) [M]. Beijing: The Commercial Press, 2015: 2-9. ]

[28] 张进福. 神圣还是世俗——朝圣与旅游概念界定及比较[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2013(1): 9-19. [ZHANG Jinfu. Sacred or profane: A definition comparison between pilgrimage and tourism[J]. Journal of Xiamen University: (Philosophy& Social Sciences Edition), 2013(1): 9-19. ]

[29] 张晓萍. “旅游是一种现代朝圣”刍议[J]. 云南民族学院学报 (哲学社会科学版), 2003, (4): 91-93. [ZHANG Xiaoping. On “Tourism is a Modern Pilgrimage”[J]. Journal of Yunnan University for Nationalities(Philosophy and Social Science Εdition), 2003(4): 91-93. ]

[30] 郑晴云, 郑树荣. 论旅游的精神文化本质[J]. 思想战线, 2003(2): 33-36. [ZHENG Qingyun, ZHENG Shurong. On the nature of the spiritual culture of tourism[J]. Thinking, 2003(2): 33-36. ]

[31] TURNER V, TURNER E. Image and Pilgrimage in Christian Culture[M]. New York: Columbia University Press, 1978: 85.

[32] 郑晴云. 朝圣与旅游: 一种人类学透析[J]. 旅游学刊, 2008, 23(11): 81-86. [ZHENG Qingyun. Pilgrimage and tourism: A deep analysis from anthropological perspective[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(11): 81-86. ]

[33] 楊慧. 朝圣与旅游: 特纳“类中介性”研究与旅游人类学[J]. 怀化学院学报, 2007, 26(4): 1-3. [YANG Hui. Pilgrimage and tourism: Turners liminality and anthropology of tourism [J]. Journal of Huaihua University, 2007, 26(4): 1-3. ]

[34] SMITH V L. Introduction : The quest in guest[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(1): 1-17.

[35] 李宁. 宗教符号的功能认知: 旅游者与宗教信徒的不同视角[D]. 大连: 东北财经大学, 2007. [LI Ning. Functional Cognition of Religious Symbols: Different Perspective of Tourists and Religious Believers[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2007. ]

[36] 宋立中, 胡敏杰, 陳青霞. 神圣与世俗: 宗教圣地旅游度假区定位的一个悖论——以福建莆田湄洲岛为例[J]. 旅游论坛, 2013, 6(2): 11-16. [SONG Lizhong, HU Minjie, CHEN Qingxia. The sacred and the profane: A paradox about positioning religious sites as tourism resorts—A case study of Meizhou Island, Putian, China[J]. Tourism Forum, 2013, 6(2): 11-16. ]

[37] SHARPLEY R, SUNDARAM P. Tourism: A sacred journey? The case of ashram tourism, India[J]. International Journal of Tourism Research, 2005, 7(3): 161–171.

[38] PFAFFENBERGER B. Serious pilgrimages and frivolous tourists. The chimera of tourism in the pilgrimages of Sri Lanka. [J]. Annals of Tourism Research, 1983, 10(1): 57-74.

[39] FLEISCHER A. The tourist behind the pilgrim in the Holy Land[J]. International Journal of Hospitality Management, 2000, 19(3): 311-326.

[40] NOLAN M L, NOLAN S. Religious sites as tourism attractions in Europe[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(1): 68-78.

[41] PADIN C, SVENSSON G, WOOD G. A model of pilgrimage tourism: process, interface, people and sequence[J]. European Business Review, 2016, 28(1): 77-95.

[42] COLLINSKREINER N, KLIOT N. Pilgrimage tourism in the holy land: The behavioural characteristics of Christian pilgrims. [J]. Geojournal, 2000, 50(1): 55-67.

[43] 彭文斌, 陈世明, 刘冬梅. 社会变迁中的藏族朝圣——以九寨沟为例[J]. 青海民族研究, 2014, 25(3): 1-7. [PENG Wenbin, CHEN Shiming, LIU Dongmei. Tibetan pilgrimage in the process of social change-the case of Jiuzhaigou[J]. Qinghai Journal of Ethnology, 2014, 25(3): 1-7. ]

[44] BOOSTIN D J. The Image: A Guide to Pseudo-Events in America[M]. New York: Harper & Row, 1964, 25: 45-67.

[45] MACCANNELL D. Staged authenticity: Arrangement of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603.

[46] COHEN E. A phenomenology of tourist experiences[J]. Sociology, 1979, 13(2): 179-201.

[47] WANG N. Rethinking authenticity in tourism experience[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(2) : 349-370.

[48] 谢彦君. 旅游体验研究: 一种现象学的视角[M]. 天津: 南开大学出版社, 2005: 1-10. [XIE Yanjun. Tourism Experience Research: A Phenomeno-logical Perspective[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2005: 1-10. ]

[49] 谢彦君. 旅游体验研究: 走向实证科学[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2010: 1-17. [XIE Yanjun. Tourism Experience Research: Towards Empirical Research[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2010: 1-17. ]

[50] 邹统钎. 体验经济时代的旅游景区管理模式[J]. 商业经济与管理, 2003(11): 41-44. [ZOU Tongqian. The management mode of tourist attractions under experience economy era[J]. Business Economics and Administration, 2003(11): 41-44. ]

[51] 吳俊, 唐代剑. 旅游体验研究的新视角: 具身理论[J]. 旅游学刊, 2018, 33(1): 118-125. [WU Jun, TANG Daijian. A new tourism experience research perspective: Embodied theory[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(1): 118-125. ]

[52] 汪信砚. 全球化中的价值认同与价值观冲突[J]. 哲学研究, 2002(11): 22-26. [WANG Xinyan. The value identification and values conflict in globalization[J]. Philosophical Researches, 2002(11): 22-26. ]

[53] PROSHANSKY H M, FABIAN A K, KAMINOFF R. Place-identity: Physical world socialization of the self[J]. Journal of Environmental Psychology, 1983, 3(1): 57-83.

[54] TWIGGER-ROSS C L, UZZELL D L. Place and identity processes[J]. Journal of Environmental Psychology, 1996, 16(3): 205-220.

[55] WILLIAMS D R, VASKE J J. The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach[J]. Forest Science, 2003, 49(6): 830-840.

[56] 谢彦君. 呵护“姆庇之家”, 重塑乡村旅游可持续发展新理念[J]. 旅游学刊, 2017, 32(1): 8-10. [XIE Yanjun. Caring for “House of Muumbi” and rebuilding the new concept of sustainable development of rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 8-10. ]

[57] 陈才, 卢昌崇. 认同: 旅游体验研究的新视角[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 37-42. [CHEN Cai, LU Changchong. Identity: A new perspective in the study of tourism experience[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 37-42. ]

[58] PALMER A, KOENIG-LEWIS N, JONES L E M. The effects of residentssocial identity and involvement on their advocacy of incoming tourism[J]. Tourism Management, 2013, 38: 142-151.

[59] YANG L. Ethnic tourism and minority identity: Lugu lake, Yunnan, China[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2013, 18(7): 712-730.

[60] DESFORGES L. Traveling the world: Identity and travel biography[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(4): 926-945.

[61] PARK R E. Human migration and the marginal man[J]. American Journal of Sociology, 1928, 33(6): 881-893.

[62] STONEQUIST E V. The marginal man: A study in personality and culture conflict[J]. Educational Research Bulletin, 1937, 18(2): 54-54.

[63] LEWIN K. Dynamic theory of personality: Selected papers[J]. Journal of Nervous & Mental Disease, 1936, 84(5): 612-613.

[64] TURNER J C. Social categorization and the self-concept: A social cognitive theory of group behavior [M]// LAWLER E J. Advances in Group ProcessGreenwich: JAI Press, 1985: 77-122.

[65] PRETES M. Tourism and nationalism[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(1): 125-142.

[66] BUTLER G, KHOO-LATTIMORE C, MURA P. Heritage tourism in Malaysia: Fostering a collective national identity in an ethnically diverse country[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2012, 19(2): 199-218.

[67] DE BRES K, DAVIS J. Celebrating group and place identity: A case study of a new regional festival[J]. Tourism Geographies, 2001, 3(3): 326-337.

[68] 劉博, 朱竑, 袁振杰. 传统节庆在地方认同建构中的意义——以广州“迎春花市”为例[J]. 地理研究, 2012, 31(12): 2197-2208. [LIU Bo, ZHU Hong, YUAN Zhenjie. The significance of the traditional festival in the construction of place identity: A case study of the Winter Jasmine Flower Market in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2012, 31(12): 2197-2208. ]

[69] NASON J D. Tourism, handicrafts, and ethnic identity in Micronesia[J]. Annals of Tourism Research, 1984, 11(3): 421-449.

[70] 杨慧. 民族旅游与族群认同、传统文化复兴及重建——云南民族旅游开发中的“族群”及其应用泛化的检讨[J]. 思想战线, 2003, 29(1): 41-44. [YANG Hui. Ethnic tourism with ethnic identity and revitalization of traditional culture — “Ethnic group” in the development of Yunnans ethnic tourism and the examination of its overgeneralized application[J]. Thinking, 2003, 29(1): 41-44. ]

[71] NUNKOO R, GURSOY D. Residents support for tourism: An identity perspective[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 243-268.

[72] WHITE N R, WHITE P B. Travel as transition: Identity and place[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 200-218.

[73] NASH R, MARTIN A. Tourism in peripheral areas—The challenges for Northeast Scotland[J]. International Journal of Tourism Research, 2003, 5(3): 161-181.

[74] BUHALIS D. Tourism on the Greek islands: Issues of peripherality, competitiveness and development[J]. International Journal of Tourism Research, 1999, 26(1): 341-358.

[75] 路幸福, 陆林. 边缘型地区旅游发展的居民环境认同与旅游支持——以泸沽湖景区为例[J]. 地理科学, 2015, 35(11): 1404-1411. [LU Xingfu, LU Lin. Residents environmental identity and support for tourism development of peripheral areas: A case study of Lugu Lake scenic spot[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(11): 1404-1411. ]

[76] LOZANSKI K. Encountering beggars: Disorienting travelers? [J]. Annals of Tourism Research, 2013, 42(4): 46-64.

[77] FORD N. Sex tourism: Marginal people and liminalities[J]. Tourism Management, 2001, 23(5): 567-568.

[78] HEROLD E, GARCIA R, DEMOYA T. Female tourists and beach boys: Romance or sex tourism? [J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4): 978-997.

[79] CORBIN J M, STRAUSS A L. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory[M]. London: Sage Publications, 1998: 129.

[80] 徐義强. 李亦园宗教文化观述评[J]. 世界宗教文化, 2011(3): 44-47. [XU Yiqiang. A review of Li Yiyuans religious cultural perspective[J]. The World Religious Cultures, 2011(3): 44-47. ]

[81] 向春玲. 当今西藏宗教信仰的特点及与现代化关系初探[J]. 西藏研究, 2000, (2): 102-106. [XIANG Chunling. A probe into the relationship between the characteristics of todays Tibetan religious belief and modernization[J]. Tibetan Studies, 2000, (2): 102-106. ]

[82] 黄美英. 访李亦园教授: 从比较宗教学观点谈朝圣进香[J]. 民俗曲艺, 1983(25): 20. [HUANG Meiying. Visiting Prof. Li Yiyuan: Talking about pilgrimage from the perspective of comparative religion[J]. Traditional Opera, 1983(25): 20. ]

[83] 陈国典. 关系意识: 一项关于藏传佛教朝圣者的个案研究[J]. 社会科学研究, 2006(1): 46-50. [CHEN Guodian. Relationship consciousness: A case study of Tibetan Buddhist pilgrims[J]. Social Science Research, 2006(1): 46-50. ]

[84] MERCILLE J. Media effects on image: The case of Tibet[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(4): 1039-1055.

[85] 胡玉鸿. 韦伯的“理想类型”及其法学方法论意义——兼论法学中“类型”的建构[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2003(2): 33-37. [HU Yuhong. The significance of Webbs doctrine on “ideal type” and legal methodology—On the molding of type in Law science[J]. Journal of Guangxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2003(2): 33-37. ]

[86] 余建华, 张登国. 国外“边缘人”研究略论[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2006(5): 54-57. [YU Jianhua, ZHANG Dengguo. Review of foreign research on the marginal man[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006(5): 54-57. ]

[87] DEL CASINO J V, HANNA S P. Representations and identities in tourism map spaces[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24 (1): 23-46.

[88] MORGAN N, PRITCHARD A. On souvenirs and metonymy: Narratives of memory, metaphor and materiality[J]. Tourist Studies, 2005, 5 (1): 29-53.

[89] 孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [SUN Jiuxia, ZHOU Shangyi, WANG Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818. ]