饶阳凹陷蠡县斜坡油藏单元划分及其地质意义

2020-07-14吕传炳吴卓雅梁星如付亮亮吕晓伟

吕传炳, 吴卓雅, 梁星如,4, 付亮亮,4, 庞 宏, 李 琪,5, 吕晓伟,4

(1. 中国石油华北油田分公司,任丘 062552;2. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;3. 中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;4.中国石油华北油田勘探开发研究院,任丘 062552;5. 中国石油华北油田第一采油厂,任丘 062552)

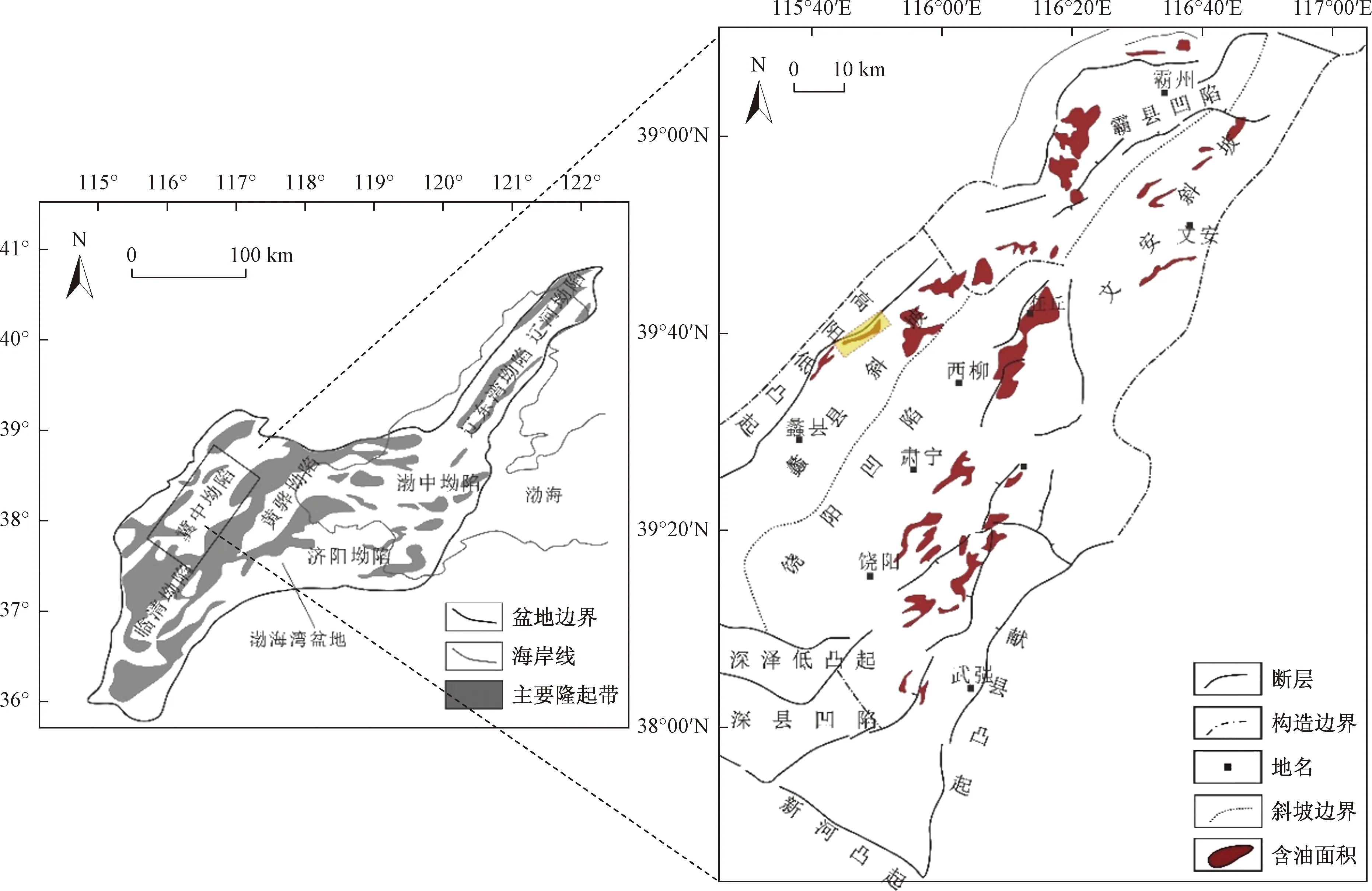

蠡县斜坡位于饶阳凹陷的西部,古高阳低凸起的东翼。北起雁翎潜山构造带,南至深泽低凸起,西起高阳大断层,东至肃宁—大王庄潜山构造带,北东向展布,总面积约1 500 km2[1]。作为勘探老区,该地区已探明雁翎、刘李庄、高阳、西柳等4个油田,主要发育沙三上亚段、沙二段和沙一下亚段等含油层系。

该地区在早期勘探形势严峻,原油产量持续下降,仅凭借构造油藏增产上储难度增大,对于逆斜坡方向发育的鼻状构造-岩性油气藏及岩性油气藏等复杂油藏的勘探开发日趋重要[2-3]。为解决相关问题,形成“三重一整体”为核心的整体再评价方法和配套技术并取得显著成效。“三重一整体”的核心思想是提出了复式油气聚集带“油藏单元”研究方法。该概念及研究方法是在“流动单元”的概念基础上基于石油地质理论进行的定义升华及应用。

“流动单元”首次由Hearn等[4]于1984年提出,定义为砂体内部横向和纵向上连续的,渗透率、孔隙度、层理等岩石物理特征相似的储集带。在Hearn的概念基础上,Amaefule等[5]提出流动单元的划分方法并建立模型,随着地下地质研究手段的进步,熊文涛等[6]、陈志强等[7]、王清辉等[8]在模型的基础上通过动态资料分析、利用地质统计学聚类分析等方法应用于常规非均质储层的油气开发中,并逐步拓展应用于致密砂岩储层,低孔、低渗储层等复杂储层研究中。

“流动单元”是针对油气田开发阶段的一种开发方法,而“油藏单元”概念的提出和研究方法是对于经典石油地质理论的挑战和补充。经典的石油地质理论将油气聚集场所从大到小依次可划分为含油气盆地-油气系统-油气聚集带-油气田-油气藏[9-11]。认为圈闭中聚集了油气就形成了油气藏,油气藏是地壳上油气聚集的基本单元,是油气在单一圈闭中的聚集,一个油气藏具有统一的压力系统和油水界面[11]。但是随着勘探的逐步发展[12],发现圈闭内部砂体具有强烈的非均质性,对于单一圈闭油藏来说,可能并没有统一的油水界面,经典的石油地质理论在勘探开发的过程中受到了挑战。因此,对于高勘探程度地区来说,开展油藏单元研究具有重要的地质意义。以蠡县斜坡高30断块ES2上为例,通过“三图四步原则”开展油藏单元研究,以期对该地区乃至相似地质区的油气勘探提供重要的借鉴。

1 区域地质概况

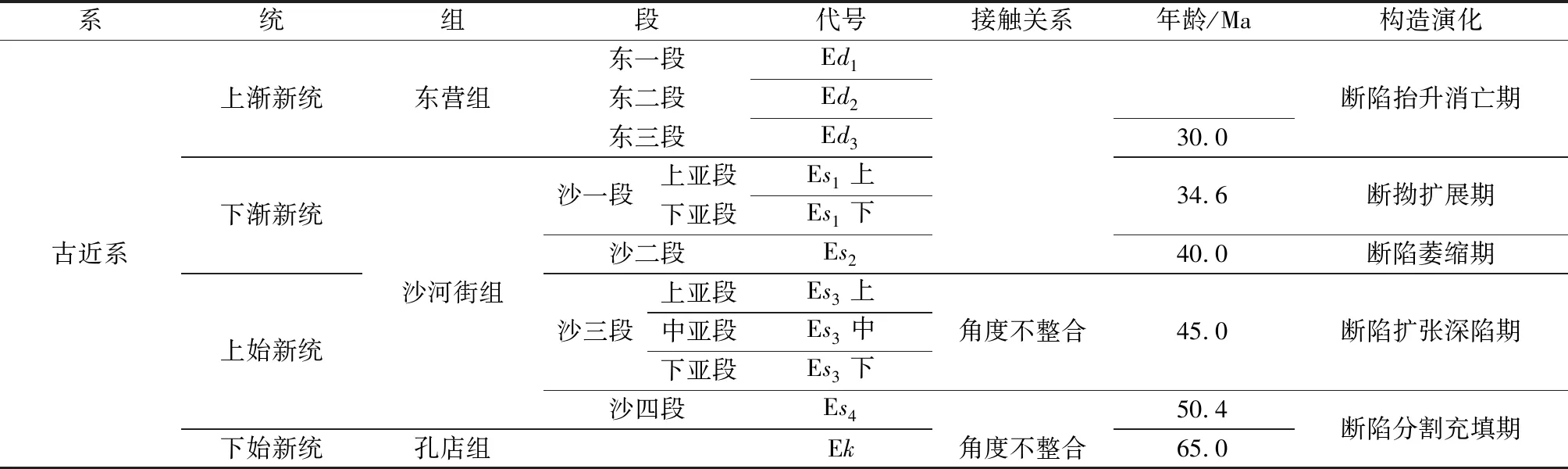

蠡县斜坡为位于饶阳凹陷西部的一个西抬东倾、北东走向的继承性斜坡,地处渤海湾盆地冀中坳陷中部(图1[13])。主要生油层段为沙河街组沙三中、上亚段和沙一下亚段,主要含油层位集中在沙三上亚段、沙二段和沙一下亚段(表1)。油藏主要发育才鼻状构造带上,其中研究地区高30断块位于蠡县斜坡西部,紧邻高阳断层,为典型逆斜坡方向发育的鼻状构造-岩性油气藏,主要含油层位为沙二上亚段,沙一下、沙一上亚段零星分布。

饶阳凹陷古近系发生多期幕式构造作用,经历了断陷分割填充期、断陷扩张深陷期、断陷萎缩期、断拗扩展期及断陷抬升消亡期5个演化阶段[14-16],由于构造运动频发,蠡县斜坡在地层上表现出较强的差异性,形成不同的叠置样式。前人研究认为研究区主要存在三套烃源岩[17-18]:遍布在整个研究区的而后者对斜坡贡献的地质资源量仅占总资源量的0.78%。深灰色泥岩、白云质灰岩和油页岩组成的“特殊岩性段”、任西洼槽中北部以及较远的肃宁洼槽沙三段暗色泥岩、淀北洼槽Es4-Ek的暗色泥岩。其中沙一下亚段烃源岩分布广泛,是蠡县斜坡最为重要的烃源岩,贡献地质资源量最大,可达到总资源量的74.22%,而沙三段和Es4-Ek烃源岩远离斜坡主体,供油范围有限,仅是斜坡的次要烃源岩,沙三段贡献资源量占总资源量的25%;而后者对斜坡贡献的地质资源量仅占总资源量的0.78%。

图1 蠡县斜坡位置及研究区平面图[13]Fig.1 Lixian Slope location and research area plan[13]

表1 饶阳凹陷古近系地层系统Table 1 Paleogene stratigraphic system of Raoyang Sag

2 油藏单元概念

油藏单元概念主要是针对经典石油地质理论中油气藏概念在勘探开发过程中遇到的挑战而提出的。油气藏的研究对象主要是圈闭,圈闭可以通过地震及测井等资料进行解释和预测,圈闭具有统一的遮挡条件和封盖条件,储层主要是油组级别及以上[图2(a)]。而油藏单元主要是以单一圈闭内的砂体和小层为研究对象,在空间上相连的储集体的油气聚集,具有统一的油水界面和压力系统,是油气聚集的最小可分单元[图2(b)]。

图2 油藏单元研究开展前后油藏剖面图Fig.2 The profile pictures before and after the research of reservoir unit

3 油藏单元的划分方法

3.1 方法步骤

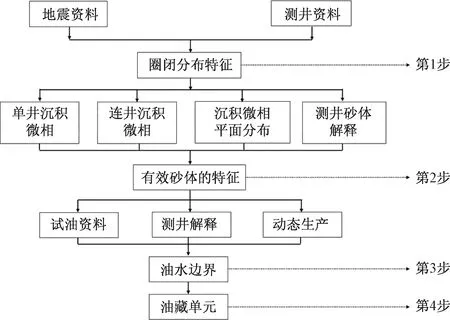

油藏单元划分主要遵循“三图四步原则”,“三图”为圈闭平面分布图、有效砂体平面展布图、精细小层划分对比后油藏剖面图,“四步”在“三图”基础上完成,技术路线如图3所示。

图3 油藏单元划分技术路线Fig.3 The technological route of reservoir unit division

第1步通过高精度三维地震采集和连片处理后得到的圈闭平面分布图,可以明确圈闭类型、范围,初步确定进行勘探开发的圈闭。第2步在圈闭内开展有效砂体特征研究,通过测井资料进行全区精细小层划分,并在全区范围内宏观沉积相研究基础上结合井区小层划分和测井相特征进行沉积微相研究,将沉积微相结果与测井资料砂体分析结合,完成有效砂体平面展布特征。第3步将精细划分小层后的井建立连井剖面,在油藏剖面中判识砂体连通性并确定油水边界。最后结合油藏剖面及砂体平面分布特征综合确定油藏分布范围。

3.2 结果

在油藏单元划分步骤方法指导下,以蠡县斜坡高30断块为例,对其主要含油层系沙二上亚段进行油藏单元的划分方法和结果的详细说明。

3.2.1 圈闭分布特征

勘探早期对于该地区主要认识的油藏包括雁68、雁63、高30、西柳10、高103、高30、高29等15个断块,认为其均为构造圈闭。

以油藏单元划分方法指导勘探开发过程中,针对蠡县斜坡中北部高阳—博士庄地区,华北油田进行了高精度三维地震采集和连片处理。根据精细地震资料,明确识别小断层、微幅度构造,以及层间岩性地层圈闭[8,12],为蠡县斜坡精细地质研究评价奠定了可靠的资料基础。通过精细地震勘探确定蠡县斜坡地区圈闭范围,进一步明确了研究区并不发育单一构造控制的圈闭,而主要发育岩性油藏、构造-岩性复合油藏及岩性-构造复合油藏[8,19]。结果表明位于研究区东北部的如高29、高46、雁53、雁68断块为构造-岩性复合油藏,中部和西南部构造更发育,淀21、雁63、高44、高36、西柳10、高30断块为岩性-构造复合油藏,高9断块为岩性油藏。选取以高阳断裂控制的高30岩性-构造油藏进行进一步油藏单元划分。

3.2.2 有效砂体特征

在油组级别研究基础之上,开展有效砂体特征研究。精细小层对比为油藏单元划分有效砂体范围的基础。在传统开发地质中常用的小层对比方法主要有识别标志层、沉积旋回及岩性组合[18,20],其原理都主要依托测井响应特征进行对比。然而在实际工作中由于测井曲线的精细程度无法满足对储层变化复杂的地区进行油藏精细描述及开发过程中生产井措施调整,所以常常采用多种方式结合进行小层划分[21-22]。进一步显示不同小层沉积微相范围及类型不同。作者结合生产实际,针对蠡县斜坡地区已进入开发中后期提出了测井分层标志、合理分析油水关系相结合。该方法不仅考虑了在测井响应曲线中的标志层等特征,同时兼顾了在已有测井解释的基础上进行油水关系的分析,在一定程度上提高了细分层的精度及合理性。

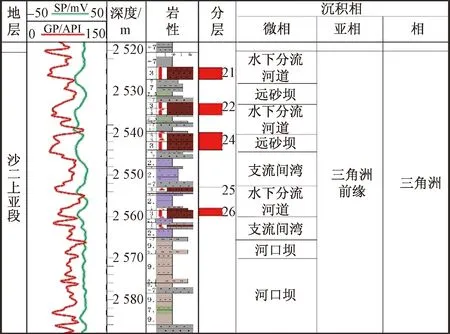

测井曲线最主要的应用就是识别较为明显的地层沉积旋回,洪泛面及水下沉积的洪泛泥岩层都可以作为沉积旋回划分的标志层。对于精细划分小层而言,主要就是寻找洪泛面和稳定发育的泥岩段。洪泛面在测井曲线上一般表现为自然伽马曲线有明显尖峰,低电阻,低电位,低声波时差;泥岩夹层一般表现出高伽玛、低电位、尖峰状高阻的特点(图4)[22]。

从研究区井的实际情况出发,沙二上亚段主要可以分为Ⅰ油组、Ⅱ油组(①②③小层)、Ⅲ油组、Ⅳ油组。

图4 高30断块单井分层图Fig.4 Layered map of the G30 single well

3.2.2.1 单井沉积微相

研究区沉积微相的识别有利于辅助精细预测砂体展布范围,预测储层物性,在精细小层对比的基础上为划分油藏单元提供依据。

蠡县斜坡地区主要发育由西北和西南两个物源方向的辫状河三角洲沉积[23-24],高阳断层东翼的高阳油田主要发育三角洲前缘亚相[25]。高30断块位于蠡县斜坡三角洲发育时期入湖较远的地区,以末梢分流河道为主,砂体规模小,分布有限,但垂向上发育的层数很多,叠加起来面积很大,但单一砂体规模较小。

在明确研究区域的沉积相、沉积亚相基础上,结合岩心宏观特征描述、沉积构造及测井响应特征分析,对高30断块沙二上亚段进行沉积微相特征划分,总结出沉积微相特征划分表(表2[23,26])。对有取心资料的关键井进行单井沉积相划分,以G30井为例,研究区沙二上亚段主要发育水下分流河道、支流间湾和远砂坝3个沉积微相,其中水下分流河道和支流间湾为优势沉积微相(图5)。

通过沉积微相划分表及相关测井资料,结合关键井分析对该全区沙二上亚段沉积微相进行识别。

图5 高30断块单井沉积微相综合图Fig.5 Single well sedimentary microfacies

3.2.2.2 连井沉积微相

处于开发中后期的井区具备大量的测井解释资料,对于主要目的层位的砂体分布及其含油气性已有较为精确的解释,因此在丰富的解释资料基础上可通过对已识别沉积微相的井进行连井对比,分析连井沉积微相。

建立G30-G30-45-G30-44-G30-56连井剖面,在已精细划分小层的基础上进行连井沉积相的划分,Ⅰ油组、Ⅱ油组①和②小层主要发育水下分流河道微相,Ⅱ油组③小层发育支流间湾、Ⅲ油组发育水下分流河道和支流间湾,其中水下分流河道为优势微相,在Ⅳ油组主要发育河口坝(图6)。

3.2.2.3 沉积微相平面特征

研究区高30断块沙二上时期主要经历了水退的过程,水深逐渐变小。沉积物为一套60 m的水下分流河道、支流间湾沉积,岩性主要从粉砂岩和泥岩互层过渡到泥质粉砂岩,再到细砂岩,表明了湖平面逐渐下降、暴露逐渐变强的沉积过程。

表2 高30断块沉积微相特征划分表[23,26]Table 2 Classification of sedimentary microfacies by feature in G30 fault block[23,26]

图6 高30断块连井沉积微相Fig.6 Sedimentary microfacies between wells in G30 fault block

在平面展布中水下分支河道范围逐渐变小,支流间湾范围变大。Ⅱ油组、Ⅲ油组砂体发育范围大且物性较好(图7)。

3.2.2.4 有效砂体平面分布

依据沉积微相平面展布特征及测井解释、试油生产资料中单井砂体厚度的分析,在细分小层的基础上对研究区进行有效砂体的特征分析。

高30断块沉积砂体与微相展布特征较为吻合,发育水下分流河道的位置砂体厚度普遍较大。其中Ⅰ油组砂体厚度范围0~9 m,断块西南位置的砂体最为发育;Ⅱ油组①②小层砂体厚度0~6 m,厚度较小,主要发育在断块东北向;Ⅱ油组③小层厚度较Ⅱ油组其他两小层厚度偏大;Ⅲ油组和Ⅳ油组由于油组厚度较大,砂体更为发育,厚度最大可达13 m(图8)。

图7 高30断块沙二上亚段典型油组、小层沉积微相图Fig.7 Sedimentary microfacies of typical oil groups and layers of Es2上 in G30 fault block

图8 高30断块沙二上亚段典型油组、小层有效砂体等厚图Fig.8 Contour map of sand body of typical oil groups and layers of Es2上 in G30 fault block

3.2.3 油藏单元划分及平面分布

由于饶阳凹陷地区圈闭形态较为复杂,根据构造形态、岩性圈闭形态判识各层砂体连通性,各层均不连通的位置划定为油气藏边界,在此基础上将初期判识的大范围油气藏分割为若干砂体连通的小油气藏。

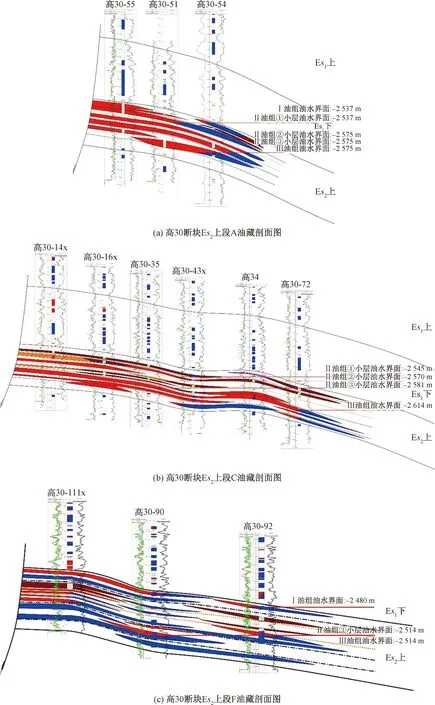

高30断块构造起伏小,地层中主要发育岩性圈闭。该断块在各层均不连通处划分小范围油气藏,可划分出A、B、C、D、E、F 6个小范围油藏,以各小范围油藏为研究对象进行油藏单元的划分。油藏中选取主要剖面重新建立油藏剖面(图9)确认油水边界,具有统一油水边界的砂体或砂体组合即为该油藏的油藏单元。在平面上可确定油藏范围(图10)。

图9 高30断块沙二上亚段部分典型油藏剖面图Fig.9 The profile figures of part of typical reservoirs of Es2上 in G30 fault block

图10 高30断块沙二上亚段典型油组、小层油藏范围Fig.10 Reservoir distribution of typical oil groups and layers of Es2上 in G30 fault block

A油藏构造起伏较大,形成背斜-岩性油藏,具备两套油藏单元,油水边界分别为-2 537 m和-2 575 m。B、C、D油藏构造起伏较大,油气主要集中在构造高点,发育1~3套油藏单元不等。E、F油藏构造趋于平缓,形成油气富集程度不高的油藏单元。

通过分析各油藏剖面发育的油藏单元,对于不同小层的油藏范围有了更清晰的认识,同时可以在油藏单元的层面上对高30断块进行油水边界的精细划分,有利于进一步开发布井。

4 油藏单元划分的意义

(1)采用油藏单元划分方法能够更客观地反映地下储量资源的分布情况,在蠡县斜坡、大王庄等地区应用,储量大幅度提升。

(2)油藏单元在不同沉积环境中应用具有普适意义。不仅在东部的渤海湾盆地,如华北油田蠡县斜坡和大王庄等陆相砂岩中油气聚集由多个油藏单元组成,西部的塔里木等海相砂岩中油气聚集也是如此,如塔中11志留系油藏。

(3)完善了石油地质学理论。前人认为油气藏是地壳上油气聚集的基本单元,但通过实际深入勘探开发过程中认为油气藏是由多个油藏单元组成的,油藏单元是以单一圈闭内的砂体和小层为研究对象,在空间上相连的储集体的油气聚集,具有统一的油水界面和压力系统,是油气聚集的最小可分单元。

5 结论

(1)依照“三图四步原则”方法可以划分油藏单元。“三图”分别为圈闭平面分布图、有效砂体平面展布图、精细小层划分对比后油藏剖面图;“四步”为明确圈闭分布特征、有效砂体特征、建立油藏剖面划分油藏单元、划定油水边界平面分布。

(2)油藏单元能够更客观地反映地下储量资源的分布情况,在石油勘探过程中具有普适意义,该概念的提出完善了石油地质理论。