交互城市主义

2020-07-14

毫无疑问的是,当今的城市、景观或建筑营造活动已无法互相切割。作为单一学科的它们已主动或被动地融合在其他学科的内部。人们活动的空间容器——建筑;容器与容器所共同建构的城市;容器与容器间的景观共同构成了人居环境。传统的学科分工和工作界面凝聚成为一个“环境”或“场地”的概念。

斯坦·艾伦在《点 + 线——关于城市的图解与设计》一书中提出“基础设施城市主义”的概念,他提出在城市基础设施发展中,“建筑特别是基础设施作为一种物质实践,是一种参与并处于物质世界之中的活动,而并非只有意义和影像……” “它(建筑)首先涉及的不是形象……而是执行。”这一思想将建筑(公共设施和基础设施)的纯物质活动和表象拉回广阔的城市事件之中。更深入的理解是在建筑的物质建造过程中,形式表象或文化美学的表达已不是建构活动的全部。物质的建筑除构筑它的单一学科问题之外,它还必须融入其他相关学科或者整个学科。这种协同的构筑活动在连续的城市空间和连绵的土地肌理中扮演了中转和记录的角色。这就必须将城市功能设施、交通设施、景观、水文、地质、地形,还有文化等其他关联学科都纳入原本仅由建筑承担建构的场地之中。斯坦·艾伦将这一系列构筑活动称为“没有建筑的城市主义”。建筑并未缺失而是主角缺失了。

“基础设施城市主义”以城市中基础设施或公共设施的建设去挖掘这一物质实践背后“超技术”的协同执行和能量分配;以及这一活动中物质(建筑物、桥梁、道路、河道、水利等)对城市事件、动态流动性和新肌理的深刻影响。当我们观察“基础设施城市主义”时,我们也注意到21 世纪初北美提出的“景观城市主义”。 它的核心内容是:景观设计活动已从传统工作界面拓展至复杂的都市、功能和基础设施领域(詹姆斯·科纳,《流动的土地》)。景观设计活动中的物质界面、土地、植被、河流、水面这些处于环境动态进程中的“能量”随着时间的变化构成与人和城市的特殊的关系,这一动态关系超越“空间形式和美学外表”,趋向一种“社会更为公正、政治更为解放、生态更为健康的‘时间 - 空间’生产过程的混合体”(詹姆斯·科纳,《流动的土地》)。

“建筑不再是城市秩序的首要元素,城市秩序逐渐地由植物组成的水平平面所界定,因此景观成为首要元素。”(库哈斯)

显然,基础设施城市主义和景观城市主义都从不同的学科出发,关注跨学科的协同构筑模式对城市的影响力。明确单一学科特别是建筑学作为主要角色的转换。虽然库哈斯过分强调景观的意义,但显然在后工业时代的欧美及工业化的中国,基础设施如大型公共建筑、桥梁、高速公路、铁道、河道、公园、植被,无论是在密集的都市或广袤的乡村,还是城市边缘都深刻影响着城市的生活方式和空间肌理,是凝聚“时 -空”的动态混合体和能量转换体。

悉尼港卫星图片,纵横交错的码头、道路和桥梁影响了城市的空间版图和图底。

同时,无论在有着广阔绿地的北美洲还是拥挤不堪、大兴土木的亚洲城市,城市中的建造设施、空地、道路或河道都成为无间断连续的土地上滋生的事件,共同构成“环境”和“场地”。从北美洲广阔的边缘城市或城间绿带、高速公路,至亚洲密集的基础设施营建场地和架空道桥;从广阔的地域到微小的场地,“场地”都成为一个融合各种学科的媒介。“环境”或是“场地”都成为一个与地面(根植于土地)紧密相连的超级物质。场地的因素和属性,物理的(地形、地貌、生态)和文化的(历史、事件),都被深深嵌入或融入基础设施,公共功能设施及其他物质环境的建造之中。

斯坦指出“基础建设的媒介是地貌(Topographic Feature)”。凭借这层土地的连续的水平延展和特殊粘质组织特性,使得“地形学(Topography)”和“地质学(又称拓扑学)”(Topology)在物质环境和景观建构中受到突出关注。根植于地形学和拓扑学的建设活动系统地影响了与地面息息相连的城市、建筑和景观。这些营造构筑因基于大地的地形地质特征而富有强烈的生命力;同时与大地融合,构建了更为复杂、弹性和细致分层的空间(查尔斯·瓦尔德海姆,《作为都市研究模型的景观》)。

“通过水平表面的组织取代了传统建筑物的构建方式来激活城市活力的能力。表明景观可作为描述当代城市快建水平蔓延和变化的一种手段。”(查尔斯·瓦尔德海姆,《作为都市研究模型的景观》)。

在西班牙圣地亚哥的孔波斯特拉,彼得·艾森曼设计建筑了一个“文化之城”。这个文化之城营造了一个与场地地貌和文化符号连续相关的拓扑建构,诠释了全新“场地城市主义”的工作模式。

艾森曼阐述道:这个后符号时代的敏感物体不再简单地被商品化比喻的记号或符号表达所控制,而是被理解为一系列制造灵活的型和土地的状态的痕迹和标志。(Eisenman,GA70,P34)。这个项目揭示了三组重叠的痕迹。第一组,中世纪的圣地亚哥所处的平面,它处在山坡上远眺着城市。第二组,一个笛卡尔直角坐标网躺在中世纪的路网之上。第三组,山坡的地型被扭曲成两组平坦的几何体,最后形成一个重叠了旧和新的具有偶然性的矩阵的地质表面。

艾森曼认为传统的圣地亚哥中心呈现了一个具有传统图底关系的城市主义。传统图底关系的城市主义制造了一系列分离的建筑物。

其中建筑物是图像,街道及剩余部分是底。而这组项目呈现了一个扭曲的表面体,它既不是图也不是底,但都是图形化(图形表示的)的底和图形化的图。这些图形取代了图底关系的老城。在这里,建筑物被交叉雕刻渗透进地面,形成一个图 - 图关系城市主义,其中建筑物和地形成为合并的图形。应对中世纪的古城,这个项目并未表达一个怀旧的形式,而被阐述成一个活跃的富有触觉和跳动感的新的形式。(参见 GA70)

“具有编制肌理的场地表面,成了一种事件 / 结构的拓扑关系”“延展(unfoldingevents)”艾森曼的研究中讨论到的肌理和结构不仅涵盖拓普意义上的与土地相关的结构形式和关联、也涵盖了隐藏在土地之下的历史事件和符号。艾森曼肌理结构已从早期 Wexnna 艺术中心的几组历史事件及轴线的重叠和解构发展至文化之城(Culture City)的历史事件和场地拓朴的更复杂的重叠和切割。这组项目反映了地形学和拓扑学对当代环境营造的深刻影响,也揭示基于地表的“场地”成为物质建造的核心参考元素。围绕着“场地”或“地表”和物质建造,已无法分离或区别建筑、景观和城市街道,它们是一个凝聚体——一个面向后工业和信息爆炸时代的超级“敏感体”。

窥一斑而见全貌,当代围绕环境设计的课题无疑深深地融合成为一个整体,根植于土壤之上的城市公共功能和基础设施、景观与建筑物、地质地貌、生态、河流、植被、甚至垂直城市的空间生态等所形成的拓扑关系(粘结连续);与隐性的文化、历史、事件所蚀刻的痕迹肌理,共同交织成适应人居的有创造性的组织和结构。

传统城市主义中对“建筑”的关注慢慢扩展至对“场地”“地面”之中相关学科的融合和复杂关系的关注。无论是“基础设施城市主义”“景观城市主义”还是“场地城市主义”都坚定了这一关注。中国城市化的发展正伴随着整个产业结构的细化调整,未来可以预见的是,依赖大规模“建房”推动城市更新和布局的模式一定面临瓦解。无论是高密度垂直发展的大都市还是中低密度宜居的中小城市都会关注城市基础设施(公共设施、道路、桥梁、河流);关注场地内的建筑物、植被、水文、生态、地质、地形、文化、历史等多层次多进程的融合和交叉;关注与场地和地表形成拓扑关系学科的融合和交叉;形成“更为复杂、弹性和细致分层”的、更为敏感和互动的城市空间和秩序。(2015.4 上海)

上海多层高架成为强大的基础设施景观地标

开往温哥华市中心的空中铁路成为水平城市向垂直中心城市过渡的地标

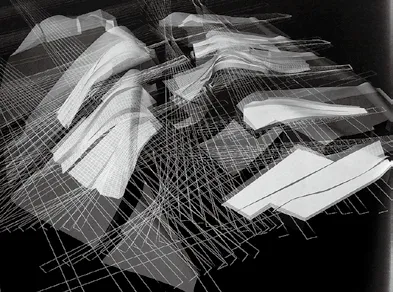

文化之城

“文化之城”的公共设施在山脉和历史的双重肌理的推动下呈现连续的大地地景