高风险运动行为的测量、影响因素及理论解释

2020-07-13何素艳

何素艳

1 问题的提出

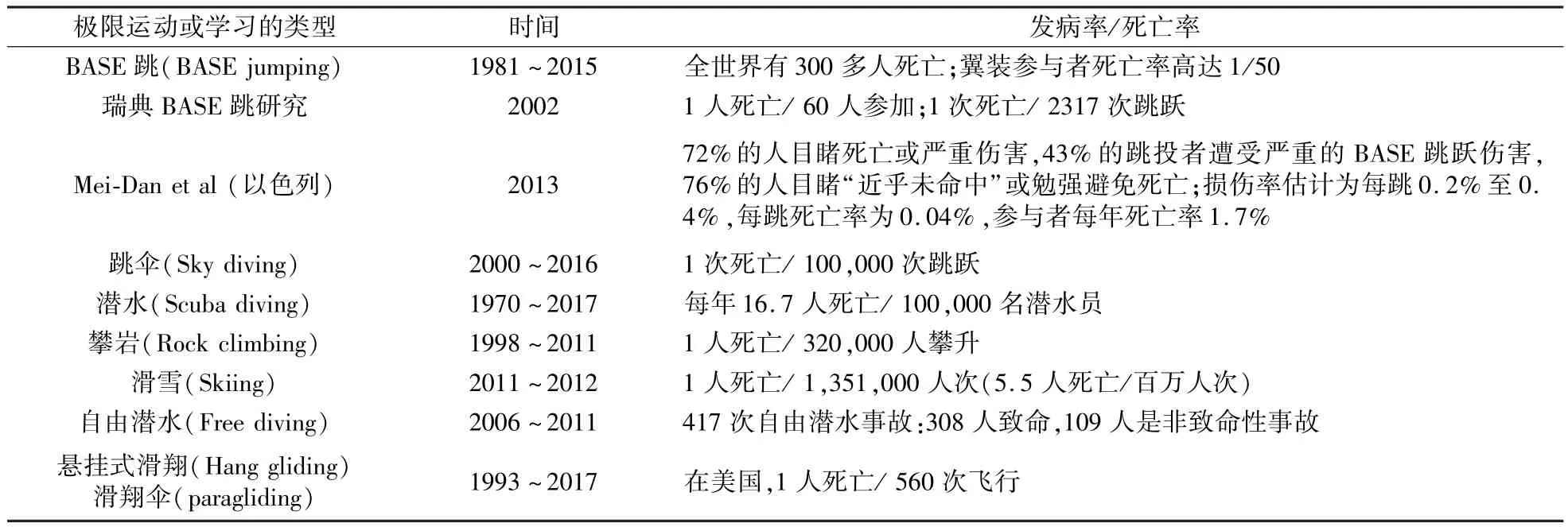

凡是具有严重损伤或死亡风险的运动都属于高风险运动,包括极限运动、冒险运动、户外探险运动等。在我国,高风险运动属于休闲运动类别中的一种。目前发展的高风险运动项目远远超过了我国首批(2013)获准的游泳、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、潜水、攀岩6种。《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出,我国未来将大力发展冰雪运动、山地户外运动、水上运动、汽车摩托车运动、航空运动等休闲产业。这将促使高风险运动项目在我国骤增。然而,高风险运动环境复杂,如登山过程中可能会面临暴风雪、雪崩、严寒等恶劣天气以及装备问题等。这些风险一旦发生就可能导致参与者受伤或致命(见表1)。高风险运动参与者很清楚运动风险,也将伤亡风险看作是高风险运动固有的组成部分,但如此危险的运动,为什么还有众多的参与者?

大量的量化研究探讨了高风险运动行为与人格特质的关系,其中,感觉寻求是研究的热点[2]。研究验证了高感觉寻求者与高风险运动行为高度相关[3~5];大五人格[6,7]、大三人格[8]、气质类型[9]等人格也与高风险运动行为以及运动中的冒险行为相关,且较多男性运动员及青少年喜欢参与高风险运动。这些研究验证了行为特质论的观点,即个体行为差别由人格特质差异引起[10]。不少学者采用质性研究范式,从多种研究路径解释了高风险运动的参与动机以及参与者的人格特征[11,12],较好地验证、补充了高风险运动量化研究成果。然而,参与者的高风险运动行为该如何进行测量?高风险运动参与的主要影响因素有哪些?哪种理论能较好地解释高风险运动行为?这三方面的问题目前尚不清晰。基于此,本研究将对国内外相关研究进展进行综述,期望能为我国相关研究提供借鉴,也为我国高风险运动产业相关部门制定运动安全措施提供依据,以减少高风险运动伤亡事件发生,保障我国高风险运动产业健康发展。

2 高风险运动行为的测量

高风险运动行为具有外显性。其测量包括两个方面:其一是领域内(区别于安全/健康、经济、道德、社会等领域)的高风险运动行为测量;其二是高风险运动中“冒险行为”的测量。

2.1 高风险运动行为测量

冒险行为分为问题行为和社会许可冒险行为。社会许可冒险行为指登山、滑雪等高风险运动行为。目前,社会学领域对冒险行为的研究较多,且多集中在青少年冒险行为研究上,包括了高风险运动领域内的冒险行为,但文献中均称为“冒险行为”,采用的测量工具为Gullone等编制的《青少年冒险问卷》(Adolescent Risk-taking Questionnaire,ARQ)[13]。该问卷包括冒险行为量表(Risk-behavior Scale,ARQ-RB)和风险认知(Risk Perception Scale,ARQ-RP)量表。两个分量表有相同的4个维度,即刺激寻求(thrill seeking)、叛逆(rebellious)、鲁莽(reckless)和反社会行为(antisocial)。刺激寻求维度又包含5项与高风险运动有关的题项:滑雪(Snow skiing)、跆拳道(Tao Kwon Do fighting)、直排轮滑(Inline skating)、跳伞 (Parachuting)、参加竞赛(Entering a competition)。 量表从行为和认知两方面综合评价青少年的冒险倾向,被验证具有较好的信度和效度。鉴于《青少年冒险问卷》仅涉及身体安全和娱乐冒险两个领域,Weber等又发展了《领域特殊性冒险行为量表》(Domain-Specific Risk-Taking Scale, DOSPERT)[14]。该量表包括健康/安全、娱乐、道德、经济、社会五个领域。与高风险运动有关的题项有:不扶把手骑快车、打滑路面骑车、快速度滑旱冰、冰面上溜冰、陡坡滑雪等。该量表已进行中国本土化修订,形成了《青少年多领域冒险行为问卷风险认知问卷》[15]。问卷同样包括冒险行为量表和风险认知量表及相同的4个维度。刺激寻求维度有5个与高风险运动有关的题项:跆拳道/武术/拳击、滑旱冰、滑雪、参加竞赛/表演活动、跳伞,量表也被证实具有良好的信度和效度。

上述量表均采用5级评分,包含了高风险体育项目以及体育活动中冒险行为的内容,量表也被证实其测试结构具有稳定性、跨地域等特征,适合于进行跨组间比较研究[16]。然而,这些量表主要针对青少年群体设计,旨在测量青少年的各种社会冒险行为。尽管包括了一些高风险运动项目,但它们是否适应于专门的高风险运动行为测量,需要考虑不同群体的普适性,更需要进一步验证。

表1 极限运动中的死亡风险[1]

2.2 高风险运动中的冒险行为测量

高风险运动中,参与者为寻求运动中的身体感觉[17],常会面临冒险与回避风险的选择。回避风险意味着挑战目标失败,而未能成功的遗憾会使参与者不断挑战,直到挑战成功。冒险构成了高风险运动的核心要素,但运动环境复杂多变,对冒险行为的测评并不容易。

2.2.1 冒险行为的一维结构测量 早前的研究以客观指标“严重事故”来评估冒险行为[6]。将严重事故概念化为每年的事故率,参与者报告“从参与高风险运动以来发生的严重受伤事故”,严重程度的衡量标准为就医时间,至少在1天以上或更长的时间接受治疗,但以事故测量冒险行为的做法是一种粗略的风险衡量标准,因为事故是风险情况的极端结果,并且与恶劣天气等环境因素密切相关,并不能涵盖参与者运动中参与冒险但幸无事故的冒险行为,却包含了由遭遇意外天气情况等无法控制的条件而经历的事故。因此,单独使用严重事故率测评冒险行为并不客观。将事故率与冒险行为评估清单相结合,测评高风险运动中的冒险行为态度和倾向成为较好的测量方式[6]。冒险行为评估清单是参与者自述的冒险行为,测量具有相对精确性。Lafollie等使用了两个条目测量高风险运动中的冒险行为,即“我的朋友或同事、专家认为我参与高风险运动时冒了太大的风险”“当参与高风险运动时,我有时会因为自己不负责任的态度而卷入事故(过去2年)”。研究验证该测量方法具有较高的可靠性(a =0.88)[17]。 Castanier等的两项研究中均增加了条目“当我参与高风险运动时,我认为自己非常小心和有远见(反向得分)”。3条目的冒险行为评估清单被命名为《Risk-taking Behaviors Scale》,采用5分李克特式评分(1=非常不同意、5= 非常同意),可靠性 a 为 0.70[6,18]。

2.2.2 冒险行为的双维结构测量 采取有效措施是预防伤亡事故的必然选择。高风险运动参与者将自己置于风险中的同时也采取了必要的预防行为。从这个意义上讲,单一维度测量冒险行为并不客观。Woodman等认为高风险运动包括冒险行为和预防行为两个因素,并开发了适合不同高风险运动项目、可有效测量高风险运动行为的评估清单Risk-Taking Inventory(RTI)。 其中故意冒险(Deliberate Risk-Taking,DRT)包括3个条目:“我故意把自己置于危险之中”“这就像赌博,除非你尝试,否则赢不了”“我积极寻找危险情境”;预防行为(Precautionary Behaviors,PB)包括4 个条目:“我花时间查看天气状况等”“我检查我借的任何装备/设备”“我知道最近的和首要的援助”“我花时间检查潜在的危险”。量表采用5级评分(1=从不、5=总是),可靠性 DRT=0.78、PB=0.71。 测量结果表明:RTI与冲动性、寻求感觉、外向性、尽职尽责等人格特质显著相关;参与者的预防行为与事故和非常接近负面结果呈显著负相关;参与者的故意冒险行为与事故和近距离呼叫(Close-calls)呈显著正相关[19]。冒险行为量表和预防行为量表均可有效预测、评估高风险运动行为。

不论是领域内的高风险运动行为测量,还是高风险运动中冒险行为的测量,其目的都是为了科学、合理、有效地量化、评估运动中参与者面临的风险大小。然而,反映冒险态度和行为倾向的心理测量指标、参与者的行为数据均来源于主观报告,是实际冒险行为的近似值,并非实际行为。尽管,在自我报告的冒险指标框架内,“态度”与“行为”两个术语可以互换,冒险倾向越高,参与者面临的风险越大[19],但如何客观测量高风险行为仍是未来研究的重点问题。

3 高风险运动行为的影响因素

任何行为的发生都有其内部原因和外部原因。内因是行为发生的动力,外因是行为发展的条件。已有研究较多集中于内因的探讨,这在很大程度上解释了高风险运动行为倾向,但问题行为理论、社会学习理论均提出环境对行为的重要影响,外因在诱发行为方面的作用亦不可忽视。

3.1 内部影响因素

3.1.1 人格特质 人们是否参与高风险运动存在较大的个体差异,集中表现在人格特质上。研究较早的、持续至今的许多人格特质研究集中在感觉需求上,包括感觉寻求与高风险运动两个变量的相互印证[3~5],即高风险运动参与者具有较高的感觉寻求水平,高感觉寻求者倾向于参与高风险运动。随后,围绕人格结构与高风险运动的研究逐渐增多,包括大五人格[6~7]、艾森克的大三人格[8]以及冲动性[5,20]。高风险运动倾向于吸引外向和情绪稳定的个体[8];低责任感和高外倾性和/或高神经质(冲动性、享乐主义、不安全感)组合也是冒险行为人格[6]。 双相情绪障碍(bipolar disorder)[21]、气质与高风险运动行为的关系受到关注。在气质类型上,男运动员的抑郁和焦虑气质得分较低,女运动员的精神质(cyclothymic temperaments)和易激惹气质(irritable temperaments)得分较高[9]。 元分析结果也表明,高风险运动组的感觉寻求、冲动性、外向性水平显著高于低风险运动组[5]。这也解释了生活中为什么总有些人不是回避风险,而是选择“自愿冒险”。他们不是不惧怕风险,而是不满足于平静、适应的生活状态,总是想打破常规,寻求刺激。这些行为多是人格特质使然。因此,大多数高风险运动参与者是具有同质性的冒险人群。

3.1.2 动机 动机被认为是参与高风险运动的重要影响因素之一。自由滑雪、跳伞、滑翔、攀岩项目参与者的首要动机是兴奋和刺激体验[11,12,22],与低感觉寻求者相比,高感觉寻求者体内的激活系统处于较低水平。他们需要增加刺激以维持最佳唤醒状态,参与高风险运动成为提高唤醒水平的首要动机[12]。不同项目的高风险运动参与动机也有差别。登山运动需要的时间较长,带给参与者更多的是克服困难的艰辛以及为达目标而忍受痛苦,参与者的首要动机是调节情绪和情绪代理,也包括克服困难、挑战极限、完成预定目标[23]。我国珠穆朗玛峰最年长的攀登者夏伯渝,第一次登顶未能成功,因此冻伤双腿而截肢,后借助假肢第五次成功登顶,期间经历了无数次的疾病、血栓、癌症的折磨,最终完成心愿;被称为“珠峰乞丐”的阎庚华,为了登顶倾家荡产,但终未能如愿,下撤途中冻死在海拔8 750米处。他们的参与动机均以目标为导向,参与过程充满了勇气、努力拼搏、超越的体育精神。远洋运动参与者为逃避现实,转移注意力而参与高风险运动[18,24]。参与者认为他们的情绪因完成远洋而得到改善,焦虑情绪显著降低,尽管缓解作用只是暂时有效[18,25],但调节情绪、情绪代理成为登山、远洋运动参与的主要动机。高风险运动项目的吸引力影响参与动机,动机的强烈程度影响参与行为,动机也随参与者个体的经验、参与时间的变化而影响参与行为[11]。

3.1.3 情绪 情绪对参与高风险运动的影响主要体现在两个方面:参与运动前的决策和运动中的决策。风险决策在很大程度上掺杂了情绪因素。Ellen等认为:三种情绪对风险决策产生影响,即预期情绪(将来才被体验到的情绪)、决策后情绪(风险决策结果引发的情绪)、决策时情绪(决策时决策者所体验到的情绪)。参与者体验过高风险运动的快乐,就会有不断参与高风险运动的欲望。这种对快乐体验的预期情绪会影响参与行为,但个体对风险情境的即时情绪反应常导致风险评估的偏离。“风险即情绪”(risk as feelings)模型也指出:当情绪对风险情境的反应与认知评估的结果出现偏差时,情绪反应也会直接引发行为[26]。这也体现在高风险运动中,随着风险情境的复杂变化,运动中的参与者会出现焦虑、恐惧情绪,这时个体可能会选择回避风险[11]。运动中参与者产生的一系列复杂的情绪体验对高风险运动中选择冒险或回避风险尤为关键。消极情感和逃避策略(参与高风险运动被认为是一种逃避现实的策略)的结合可以预测高风险运动中的冒险行为[18]。情绪启发式理论(the affect heuristic)也提出,人们通过大脑中情绪的强度变化进行风险决策。情绪起线索作用,消极的预期情绪像是预警,而积极的预期情绪则是激励。一般情况下,积极情绪的个体倾向于风险规避,消极情绪的个体倾向于选择风险[27]。

3.1.4 风险认知 高风险运动行为直接依赖于个体的风险认知。当个体认识到运动风险太高,会回避风险行为;当个体认为风险可以承担,会选择风险行为。高感觉寻求者比低感觉寻求者的风险认知水平低,男性比女性的风险认知水平低[28]。风险认知是一种主观感受,与经验、知识等有关,但风险认知差异受风险偏见类型影响较大。Simon等提出了三种风险偏见类型,即过度自信、错觉控制(illusion of control)和小数定律信念(belief in the law of small numbers)[29]。 风险认知与错觉控制的认知偏差呈负相关。这种偏差出现的几率较大,因为技术在风险情境中不一定是决定因素,但个人过分强调技术对表现的影响时,错觉控制倾向于降低个体的风险认知水平,导致决策偏差。偏见类型导致的低风险认知是高风险运动伤亡事件的重要影响因素。

3.1.5 自我效能 人们对结果的预期很大程度上基于自己对胜任某件事的能力判断。多数人会参与他们感觉有信心完成的事,回避没有信心完成的事。在高风险运动中,参与者有较高的自我效能是他们自愿参与运动的前提条件[30]。Bandura提出了冒险假设,即参与者感觉他们有应对处境的能力,并且感觉自我效能增强,从而选择冒险。自我效能是区分高风险和低风险运动群体的显著变量。青少年滑板运动的研究也验证了自我效能是参与高风险运动重要的决策因素[31],与其他因素交互影响行为。

3.2 外部影响因素

3.2.1 经济条件 经济条件是参与高风险运动不可或缺的物质基础。尽管不是所有的高风险运动都需要高成本,但越来越多的高风险运动被贴上了“贵族”标签。20世纪60年代,在高度发达的工业社会逐渐流行的高风险运动,其主要参与者是中产阶级,他们是在医学、教育、新闻、工商管理和律师等高薪白领职业中从事脑力劳动的人群。该群体工作压力大,想通过参与高风险运动打破常规、寻求自由,但他们能参与高风险运动与较高的收入有直接关系[32]。工人阶级和低收入人群中也有高感觉寻求特质个体,但参与高风险运动较高的成本将工人阶级拒之门外。无疑,经济是促进高风险运动参与的重要因素。极限运动需求模型指出,休闲成本是影响极限运动休闲需求的最主要的影响因素之一[33]。以蹦极项目为例,需要在40米以上的桥梁、塔顶等险要地方设点,绳索需要根据参与者的体重配备,装备和仪器等硬件设备和软件服务都离不开高科技产品的支撑。北京的青龙峡蹦极、浙江宁波凤凰山海港乐园蹦极、重庆银塔山统景蹦极,门票均在百元以上,这算是比较廉价的高风险运动。有些极限运动,如公路赛车级摩托车的价格在几万元甚至几十万元之间,不少玩家以装备尽显精英身份[34]。滑翔、高山滑雪、攀岩、登山项目的消费成本也比较可观。为确保安全,参与者都佩戴专业服装、腰带、护具、攀爬绳索等装备,这些均离不开丰厚的经济条件。我国经济的总体走势以及国民人均收入的不断增长,也成为促进、繁荣高风险运动市场快速发展的重要外因。

3.2.2 情境 情境是一个复杂的概念。从宏观视角看,风险情境包括涉及躯体感受的活动、游戏与抽彩、日常的生活选择、商业环境活动。Weber等[14]和张晨等[16]分别验证了在西方和中国文化背景下,个体的冒险倾向具有领域特殊性。在健康/安全、娱乐、道德、经济、社会五个领域中个体的冒险行为不一致。从微观视角看,前景理论(Prospect theory)提示,当结果为收益时个体倾向于规避风险;当相同的结果被框定为损失时,个体倾向于寻求风险。在损失和获利两种情境下,个体偏好的不一致影响行为。未来的冒险行为研究应关注人格与情境的复杂交互影响[35]。如同伴在场、任务难易程度均影响行为。冒险任务的选择中,稳定(静态)情境下,高成就动机个体偏好中等难度的风险任务;低成就动机的个体偏好极端难度的风险任务。个体的风险偏好相对稳定,不会随着时间变化。在动态情境初期,个体倾向选择更难的风险任务,但高成就动机个体表现得比较谨慎和稳重[36]。情境对冒险行为的影响主要是风险认知的变化对风险决策起作用。个体在不同情境下的风险评价影响其冒险行为[35]。

个体的高风险运动行为主要受人格特质、动机等内因的影响。这仅解释了多数情况下的风险偏好/风险态度与风险行为一致性,而与风险偏好/风险态度不一致的风险行为则与外因有很大关系。多数风险行为需要在具体的风险情境中解读。内部和外部影响因素及其之间的相互作用使得对高风险运动行为的解释复杂化。

4 高风险运动行为的理论解释

4.1 感觉寻求的生物行为模型

感觉寻求是一种典型的人格特质,指寻求各种各样的、新颖的、复杂的、强烈的感觉和经验,并准备承担风险以实现这些体验的行动[3,7]。 Zuckerman围绕感觉寻求从精神病理学、心理生理学、生化学到分子遗传学进行了系列动物实验和人类研究,建立了感觉寻求测量、生物基础、行为模型系列理论。其中,感觉寻求生物行为模型揭示了高风险运动行为的发生基础与发展过程[3](见图1)。

图1 感觉寻求的生物行为模型

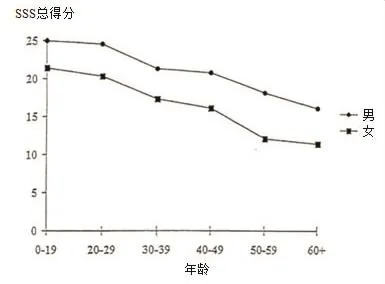

感觉寻求生物行为模型假设,趋近、抑制和唤醒三种行为机制是感觉寻求的基础。在这三种行为路径与神经递质相互作用机制中,多巴胺促进趋近行为,血清素(也称5-羟色胺)促进抑制行为,去甲肾上腺素促进唤醒行为,单胺氧化酶、多巴胺β-羟化酶、内啡肽、性腺激素间的相互作用均影响行为路径。其中多巴胺得到众多学者的关注。Zuckerman于1990年就曾提出假设,感觉寻求个体差异的核心基础是多巴胺能趋近——逃避(approachwith-drawal)机制的激活差异,以响应新颖和强烈的刺激。Norbury等(2015)的两个实验研究也验证了强烈的感觉刺激通过类似趋近——躲避机制(approach-avoidance-like mechanism)影响冒险选择,感觉寻求行为选择过程由多巴胺调节驱动[37]。认知神经科学、生物学的研究也验证了感觉寻求与兴奋脑区(腹侧纹状体、眶额叶皮质、内侧前额叶皮质)的激活有关,其动因是多巴胺系统活跃[38,39]。分子遗传学的多项双生子与亲子研究表明,感觉寻求具有40~60%的遗传力。遗传因素EFhd2(Ca2+传感器蛋白)决定细胞外的多巴胺水平[40]。这些研究都表明:多巴胺是促使个体参与高感觉寻求活动的重要物质,促使奖赏行为的发生,以体验良好的感觉。青少年早期(10~13岁),大脑分泌较多多巴胺,导致青少年更多地选择冒险行为[41~42]。与兴奋脑区相对的大脑外侧前额叶皮质、顶叶皮质和前扣带皮层与抑制功能有关。发放抑制冲动的主要物质是γ-氨基丁酸,其分泌量随着年龄的增长逐渐增加[43]。多巴胺与γ-氨基丁酸的功能及年龄变化特征在一定程度上解释了感觉寻求水平随着年龄增长而下降的现象(见图2),而男性比女性的感觉寻求特征更为强烈的原因则与性腺激素睾酮有关[3]。这些研究验证了感觉寻求具有重要的生理基础。

图2 感觉寻求总分与年龄的函数

感觉寻求生物行为模型指出,高感觉寻求是一种强趋近、弱抑制和唤醒系统的功能。高感觉寻求者对刺激耐受力较强,表现出积极响应行为。这从生理耐受性上解释了为什么高感觉寻求者参与高风险运动。他们并不是追求风险,而是为了从风险中得到新奇和强烈刺激的回报。当运动刺激接近他们的最佳情绪水平,参与者出现满足感和快乐;当刺激活性达到更高层次上,高感觉寻求者会变得欣喜和躁狂;当刺激继续增大,焦虑和恐惧情绪出现,参与者会退出冒险运动[11]。Sarason等的新奇性、评价风险、感觉寻求与焦虑的情感状态理论模型也提出:超过了最佳唤醒水平,随着新奇性和风险评估的增加,焦虑水平升高会抑制感觉寻求下降,即感觉寻求随着新奇性和风险评估的增加呈倒U型曲线。这一规律与感觉寻求生物模型中高唤醒导致抑制行为相一致,解释了参与者在运动中面临较大风险时的风险回避行为。

感觉寻求生物行为模型构架起神经系统、神经化学系统以及人格特质之间的连接,在一定程度上解释了感觉寻求在应对激活中的神经反应基础及其相应的行为发生机制。高风险运动参与者是具有高感觉寻求特质的群体,普通的生活难以满足他们生理唤醒的需求。然而,感觉寻求理论在解释个体为什么在某方面而不是其他方面冒险以及解释唤醒寻求之外的动机方面存在不足。

4.2 逆转理论

逆转理论是从动机、情感和人格的视角解释行为的理论模型。该理论模型有四对相对的元动机状态(meta-motivational states),即目的(telic)/超目的(paratelic)、顺从/逆反、控制/同情、自我中心(autic) /他人取向(alloic),重在解释个体如何从动机的一端状态转向对立的另一端状态。多数研究测量了高风险运动参与者的目的/超目动机状态。在高风险运动中超目的是主导动机[11~12],超目的主导的运动参与者具有较高的唤醒寻求人格,他们故意寻求运动中的令人愉快、刺激和高唤醒体验。长跑、自行车、羽毛球等运动参与者多是目的主导的动机状态。他们具有唤醒回避人格,以目标导向为主,喜欢低强度体验。逆转理论还认为,高风险运动参与者只有在“超目的保护框架”(paratelic protective frame)下才追求高风险[11]。 保护框架为参与者提供了必要的信心和安全感,使他们能从中获得快乐,把运动中的危险或威胁都被视为愉快。遇到设备故障或关键时刻故障,参与者对风险的看法改变,从超目的逆转到目的状态。个人的保护框架不产生作用。情绪从兴奋变成焦虑,参与者必然降低冒险行为。

逆转理论已被用于解释冒险和休闲活动的各个方面。在参与者提供的动机频次中,兴奋或刺激最高,乐趣与体验次之。成就动机成为社区或团体的一部分。控制和掌握、挑战自我、平衡生活、追求自由也相对较高[22,44]。在高风险运动参与者的多重动机中,寻求兴奋得到大多数研究的认可。随着时间的推移,参与者获得的经验,年龄的增长,参与动机也产生变化。这些动机超越了感觉寻求[11]。

逆转理论揭示了参与动机的多重性,弥补了感觉寻求理论在解释参与动机方面的缺失,更适合从纵向视角解释个体参与高风险运动的变化,但这种解释仅仅基于《目的主导量表》(The Telic Dominance Scale)和《超目的主导量表》(The Paratelic Dominance Scale)的测量以及参与者的经验验证,并没有得到生理基础及多方面的研究证据的支持。

4.3 两种理论述评

逆转理论的优势在于从横向和纵向视角解读参与者为什么参与高风险运动,但被广泛认可的兴奋寻求或刺激体验动机仍然是多数参与者的首要动机。该动机由其存在的人格特质因素——感觉寻求决定。从这个意义上讲,感觉寻求生物模型是较为理想的解释高风险运动行为的理论框架。正如Zuckerman所言,人格在个体整个生命周期中的稳定性和遗传性是决定人格因素最根本的两个标准。而人格的稳定性特质——感觉寻求正是影响高风险运动参与的内在力量,由其重要的生理基础决定,是其他内因和外在不可替代的。感觉寻求生物行为模型是解释高风险运动行为的主流理论,也是行为理论观点特质论的主要代表之一。然而,对高感觉寻求者为什么选择参与高风险运动而不是其他项目进行解释,可能需要从个体与情境的交互影响方面进行考虑。

5 研究展望

尽管高风险运动研究已有规模,但现有研究多基于高风险运动行为内部因素的框架之内,包括高风险运动行为的测量和感觉寻求生物行为模型的验证与发展,缺乏外因及与内因的相互作用的研究。这两方面的研究空间较大(见图3)。

5.1 开发高效度的高风险运动行为测评工具

现有的高风险运动行为倾向和运动中冒险行为倾向的测量工具还存在不足,具体表现为:领域内的高风险运动测量工具需要开发适合不同年龄、专门针对高风险运动行为的测量工具;针对运动中冒险行为的测量工具是否具有多维性;高风险运动行为的测量仍停留在主观报告层面,缺少客观测评指标等。这些问题不仅使高风险运动行为测量效度降低,也难以有效评估参与者在运动中可能面临的伤亡风险。对于健身休闲产业的健康发展,运动风险测量与评估都是需要解决的重要实践问题。因此,未来研究需开发高效度的高风险运动行为测评工具,包括主观测评指标与客观测评指标。主观测量工具的开发,需要剖析高风险运动行为的内部结构。根据结构维度编制测量工具,再验证测量工具是否具有多维性,尤其是需要开发适合我国高风险运动参与者的测量工具。我国崇尚以集体主义为核心的价值观,国家的政治制度、文化内涵等对高风险运动参与者的影响十分重要。以夏伯渝为核心的一批中国珠穆朗玛峰攀登者的冒险之行均体现出了为国争光的爱国主义情怀和克服困难勇攀高峰的拼搏精神。对我国高风险运动行为的测评,需考虑文化、经济、政治等本土特色,开发适合我国高风险运动参与者的测评工具。在客观测评指标的选取方面,可考虑将他人评价、历次运动中的冒险经历次数、运动严重损伤率与监测仪器的量化指标结合起来,来评估参与者在高风险运动中面临的风险程度。

图3 高风险运动行为研究框架

5.2 开展高风险运动行为机制研究

感觉寻求生物行为模型从心理视角出发,结合生理、生化因素解释了高风险运动行为的发生过程。但该模型以内因建构,忽略了外在复杂环境对参与行为的影响,如情境可刺激生理系统,导致激素分泌改变。这在很大程度上影响了参与行为,感觉寻求生物模型没有考虑情境因素。在已经成熟的行为理论中,计划行为理论(TPB)影响广泛。Hagger等研究发现:在原有计划行为模型基础上增加变量“过去行为”,对意图及其行为整体的方差解释率得到提高[45],也有其他领域的研究通过增加计划行为理论的解释变量来提高对行为意向的解释力。如雾霾影响下国际游客来北京旅游意向的研究,就扩展了计划行为理论。在原有变量的基础上增加了雾霾感知和大众媒体传播两个变量,提高了模型整体的解释力[46]。该研究也试图用计划行为理论解释高风险运动行为,即将动机等同于行为意向。在意向的影响因素态度、主观规范、知觉行为控制的基础上补充人格变量(感觉寻求)、情绪变量、情境变量,通过扩展计划行为理论来解释高风险运动行为,但其解释力需要后期研究验证。总之,从单一内因或外因视角解释高风险运动行为存在缺陷。需考虑个体——情境交互论的观点。在此基础上,立足于高风险运动行为内部结构的探究,对高风险运动行为路径、机制等问题进行实证研究,进一步发展、拓展已有理论或构建新理论是未来高风险运动行为研究的重要内容。

6 小结

(1)高风险运动参与者是具有高感觉寻求特质的冒险人群。感觉寻求人格对解释高风险运动行为意义非同一般。该特质的稳定性和遗传性在生物学、神经科学、生物化学领域已得到验证。高感觉寻求者的生物基础及其重要的神经递质决定了他们必然要追求冒险活动。尽管高风险运动有严重的伤亡风险,但高风险运动新颖而强烈的刺激吸引了具有强烈生理唤醒寻求的高感觉寻求者。他们在体验过高风险运动的乐趣后不断产生体验新的风险运动的欲望,并甘愿在运动中冒险。

(2)高风险运动行为的测量集中在其内核——运动中冒险行为测量的研究上。高风险运动行为的测量工具包括领域内高风险运动行为量表和运动中的冒险行为量表两类,研究较多探讨运动中冒险行为的测量及应用。双维冒险评估清单从故意冒险和预防措施两个方面来测评运动中参与者的冒险行为倾向,是防范伤亡风险的重要环节,但缺少客观的测量工具仍然是高风险运动测量研究面临的重要问题。

(3)以特质论为主的感觉寻求生物行为模型仍是解释高风险运动行为的主流理论。高风险运动行为主要受内因(人格、动机、情绪、风险认知、自我效能)和外因(经济条件、情境)的共同影响。逆转理论从动机方面揭示了参与动机的多重性,感觉寻求生物行为模型较好地解释了高风险运动行为的发生基础与发展过程,其较强解释力来源于大量的实证研究。但模型主要以内因框架形成,未来的高风险运动理论研究需考虑情境等重要外因与内因交互作用的影响。