前交叉韧带重建术后短期足底压力分布及平衡特征研究

2020-07-11李玉周王婧怡胡英琪

李玉周,王婧怡,胡英琪

(1.河南师范大学体育学院,河南新乡 453007;2.国家体育总局运动医学研究所,北京 100061)

膝关节是重要的承重关节,前交叉韧带(anterior cru‐ciate ligament,ACL)具有生物力学功能,还具有本体感觉功能,是膝关节重要的稳定结构(高奉等,2012)。ACL损伤是最常见的运动损伤之一,多为非接触性损伤(李翰军等,2014;周志鹏等,2017)。相同风险的运动中,女运动员ACL损伤概率为男运动员的2.1~2.4倍(Kaeding et al.,2012),而急停起跳中女性篮、排球运动员ACL损伤概率可达男性的4.91倍(李翰军等,2014)。研究发现,青少年ACL损伤达到同期住院青少年膝关节伤病的26.9%(王建等,2011)。目前,国内运动医学领域对ACL损伤的研究主要集中于ACL损伤危险因素分析(周志鹏等,2017)、损伤生物力学模型构建(李翰军等,2014)、伤后的手术选择(周敬滨 等,2018)和康复训练(孔令华 等,2017)、伤后或重建术后功能测试与重返赛场评判(刘书芳等,2015)等方面,对术后下肢生物力学特征变化的相关研究较少。ACL损伤时,膝关节力学结构遭到破坏,本体感觉功能也随之破坏。ACL损伤后会出现一系列下肢生物力学功能的改变,早期骨性关节炎的发病概率较大升高,ACL重建术虽能修复损伤膝关节的解剖结构,但未能重建ACL的神经感觉功能(Ajuied,2013)。重视和研究ACL术后下肢生物力学功能的变化和恢复必然会促进术后康复的效果。

依照康复计划,ACL重建术后第4周患者开始进行扶拐负重训练,若康复训练顺利,术后第4周结束可去拐杖,术后6~8周可正常步态行走。对ACL重建术后患者行走参数及平衡能力进行量化评估,分析其步态及平衡特征,有助于术后个性化康复计划的科学制定与实施。此外,在注重关节活动度和肌力恢复的同时,及时调控下肢生物力学特征趋于正常,可降低患者术后跌倒、再损伤或骨性关节炎的发病概率,提高其生活质量。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 纳入及排除标准

纳入标准:ACL重建术后6~8周能够脱拐正常行走的患者;患者自愿参加,能充分理解并积极配合测试;年龄在20~60岁之间;标准足弓(足印采集法:受试者脱去鞋袜,双脚沾匀墨水,正常负重位采集双侧足印。采集的足印从足后跟中点做足弓的切线。若该线过足趾的位置位于第2趾内侧,则为低足弓型;若该线过足趾的位置位于第2趾到第3趾之间则视为标准足弓型;若该线过足趾的位置位于第3趾外侧则视为高足弓型)。

排除标准:不符合诊断及纳入标准的患者;合并有膝关节其他韧带损伤、足部畸形或下肢其他疾病的患者、糖尿病患者等。

1.1.2 实验分组

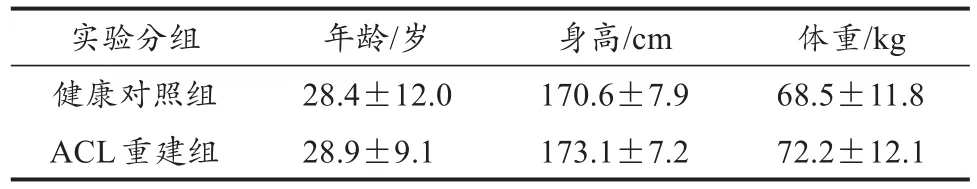

选取符合纳入标准、自愿参加测试的ACL重建后6~8周患者32名(男性21名,女性11名),术后均接受国家体育总局体育医院临床常规康复方案治疗;选取26名无下肢损伤的健康志愿者为对照组(男性14名,女性12名)(表1)。

表1 受试对象基本信息Table 1 Basic Information of Subjects

为更好地探讨ACL损伤重建术后足底压力和平衡功能的变化情况,首先对健康对照组进行指标测定,使用独立样本t检验,探讨年龄、性别、左右侧等因素对足底压力和平衡指标的影响,选取不受上述因素影响(P>0.05)的相关指标进行研究。

1.2 数据采集及统计分析

1.2.1 实验仪器

测试选用意大利Sensor Medica公司PODOTEK HD足底应力仪,采集频率为200 Hz,测力板通过数据线与电脑连接,通过电脑端的FreeSTEP软件处理收集所得的数据。

1.2.2 采集方法

静态足底压力测量:受试者赤脚站在力板上选定区域,保持正常站姿,脚跟并拢,脚尖分开约30°,双手置于身体两侧,双眼平视前方。测试者告知受试者测试开始后按下电脑端采集键进行足底静态压力测量。

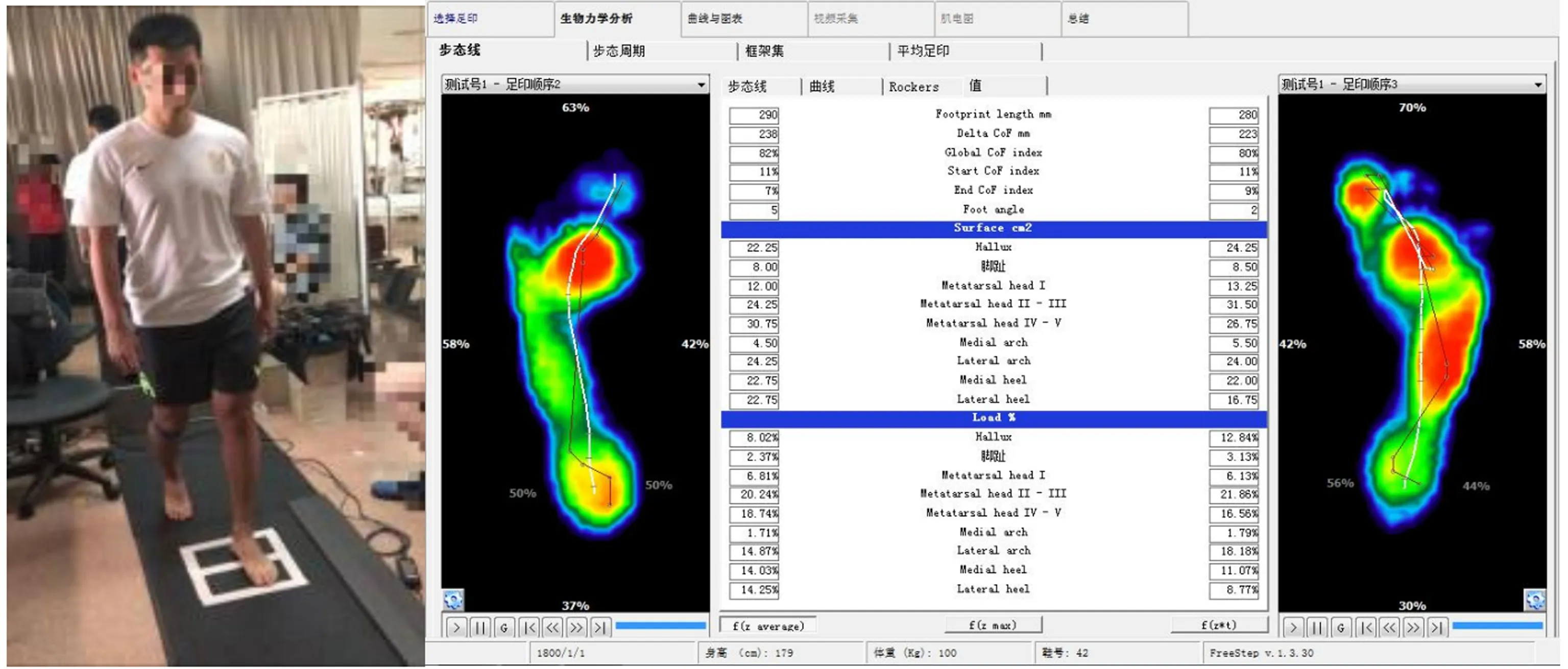

动态足底压力测试:压力板前后两端分别放置两块与力板相同高度的步道。测试前,受试者脱去鞋袜,赤脚进行适应性练习直至完全适应在力板上行走。测试时,受试者以正常步态、自然步速行走,踩过力板,在后端步道的尽头转身返回再次踩过力板回到起点。受试者共行走3个来回,排除非完整动态足印,收集每个测试值左、右脚各3组完整动态足印数据(图1),各项指标取3次的均值。指标中步态周期各阶段的划分为:着地阶段(initial con‐tact phase,ICP)、前足接触阶段( forefoot contact phase,FFCP)、整足接触阶段(foot falt phase,FFP)、前足离地阶段(forefoot push off phase,FFPOP)。

图1 足底应力测试(PODOTEK HD)Figure 1.Plantar Stress Test(PODOTEK HD)

平衡测试:受试者赤脚站在力板上选定区域,保持正常站姿,脚跟并拢,脚尖分开约30°,双手置于身体两侧,双眼平视前方。测试开始时,受试者抬起右脚,右膝屈曲30°左右,左侧支撑站立。双手置于身体两侧,尽量保持重心稳定。测试者观察到受试者抬起右脚后按下采集键,系统自动记录10 s内受试者左侧单腿站立平衡的各项指标;之后以相同的流程对受试者右侧进行测量。本研究所用系统将足底压力中心(center of pressure,COP)椭圆面积定义为90%轨迹线的包络面积。

1.3 数理统计与分析

使用SPSS 20.0软件对数据进行处理,所有数据用“均数±标准差”(M±SD)表示。健康对照组足底压力和动、静态平衡指标取均值(Howells et al.,2011),采用配对样本t检验对ACL重建患者术侧和健侧进行比较,显著性水平取P<0.05。

2 研究结果

2.1 ACL重建术后6~8周静态足底压力分布特征

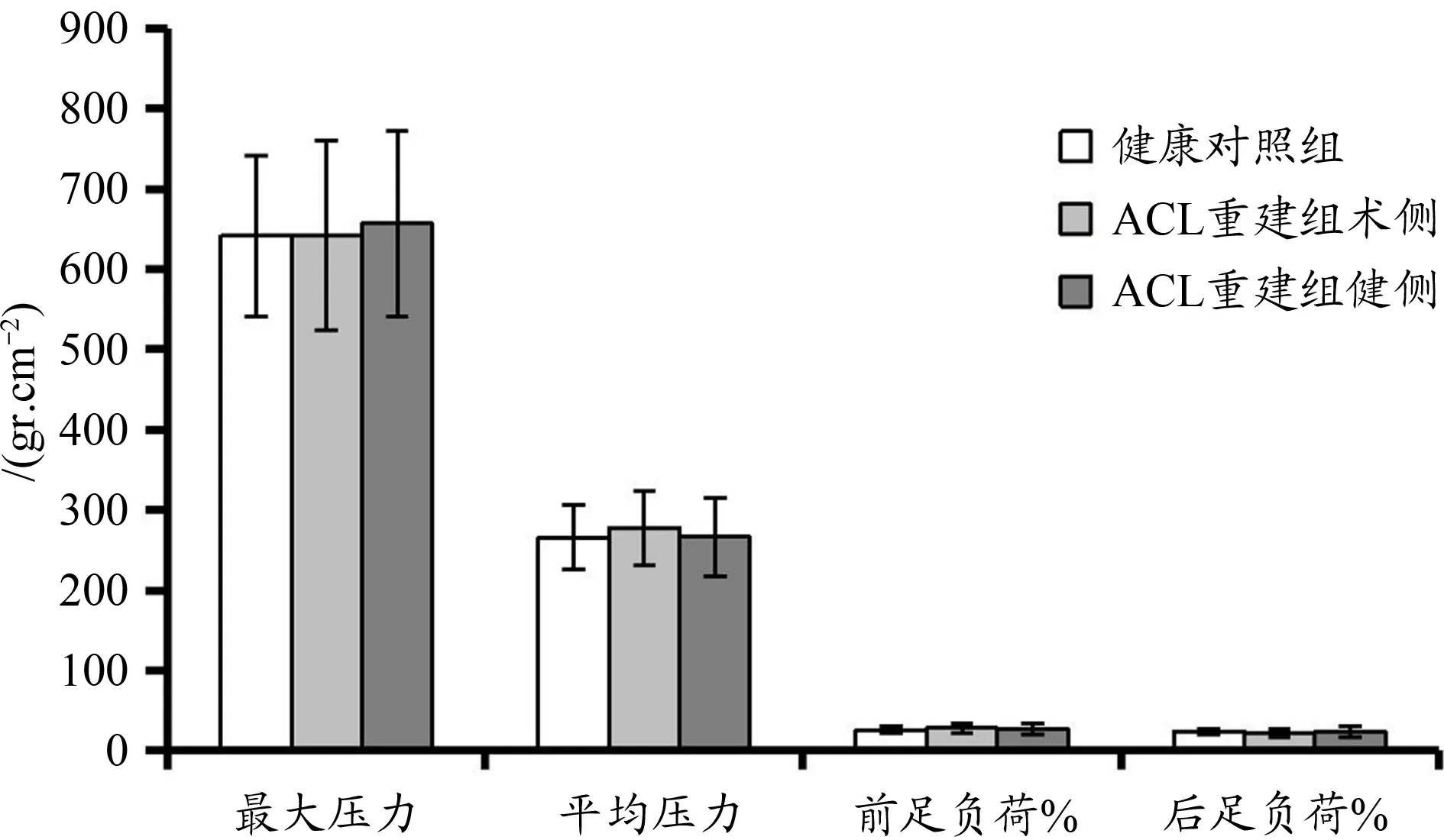

由图2可见,ACL重建组术侧与健侧、健康对照组间进行比较,最大压力、平均压力、前足负荷%、后足负荷%均无显著性差异。

图2 ACL重建术后静态足底压力分布的比较Figure 2.Static Plantar Pressure Distribution after ACL Reconstruction

2.2 6~8周动态足底压力分布特征

2.2.1 足底各区域面积占全足面积百分比和负荷百分比的变化

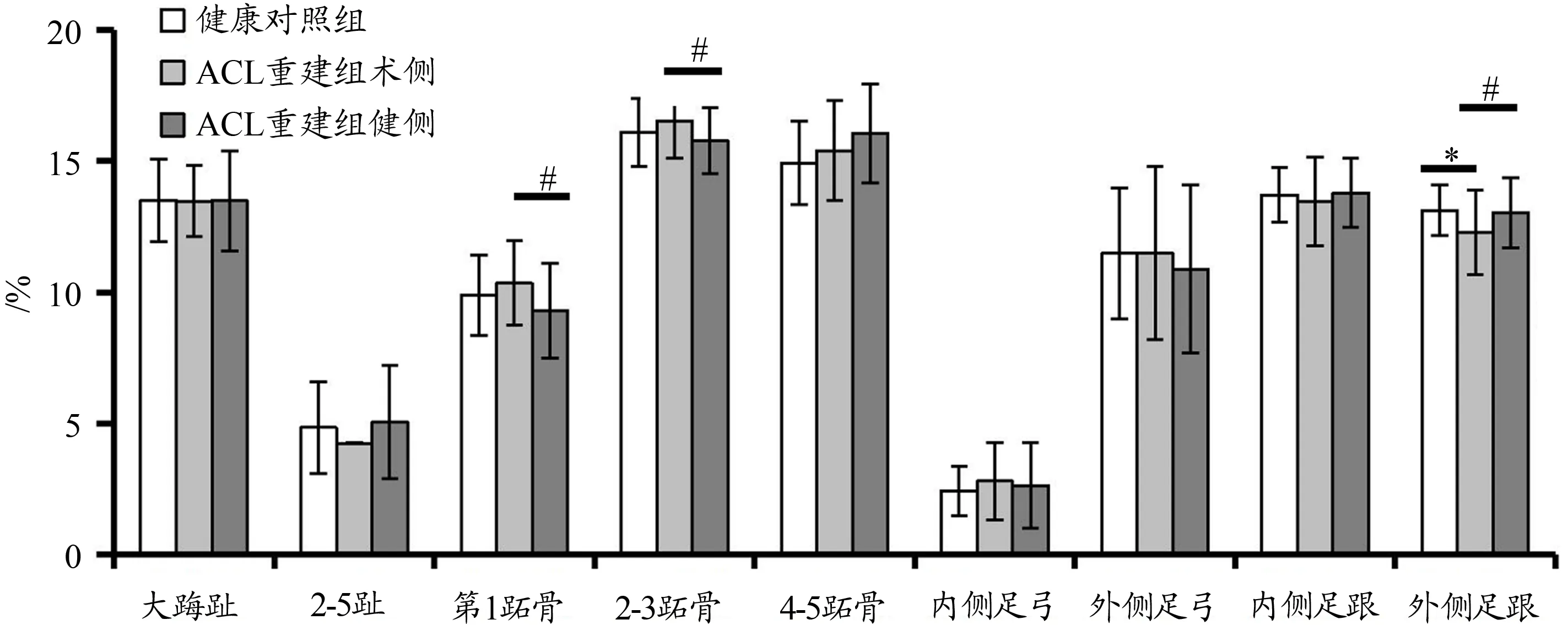

由图3可见,ACL重建组术侧足底各区域占全足面积百分比由大到小依次为:2-3跖骨、4-5跖骨、大踇趾、内侧足跟、外侧足跟、外侧足弓、第1跖骨、2-5趾、内侧足弓;健侧足底各区域占全足面积百分比由大到小依次为:4-5跖骨、2-3跖骨、大踇趾、内侧足跟、外侧足跟、外侧足弓、第1跖骨、2-5趾、内侧足弓;健康对照组足底各区域占全足面积百分比由大到小依次为:2-3跖骨、4-5跖骨、内侧足跟、大踇趾、外侧足跟、外侧足弓、第1跖骨、2-5趾、内侧足弓。ACL重建后,足底各区域占全足面积百分比的大小顺序组间相比呈现一定的差异,表明ACL重建对术侧和健侧足底压力分布均产生了影响。

ACL重建组术侧与健侧比较,第1跖骨面积占全足面积百分比、2-3跖骨面积占全足面积百分比显著升高,其余足底区域面积占全足面积百分比差异不大;ACL重建组术侧与对照组比较,外侧足跟面积占全足面积百分比显著降低(P<0.05),其余足底区域面积占全足面积百分比差异不大;健侧与对照组比较,足底各区域面积占全足面积百分比差异不大(P>0.05)。

图3 ACL重建术后足底各区域面积占全足面积百分比Figure 3.Percentage of Each Regions Area in Total Plantar Area after ACL Reconstruction

由图4可见,ACL重建组术侧足底各区域所占全足负荷的百分比从大到小依次为:2-3跖骨、4-5跖骨、内侧足跟、外侧足跟、大踇趾、第1跖骨、外侧足弓、2-5趾、内侧足弓;健侧与健康对照组各区域负荷大小顺序与术侧相同。术侧与健侧比较,第1跖骨、2-3跖骨负荷百分比明显升高,内侧足跟、外侧足跟负荷百分比明显降低;ACL重建组术侧与对照组比较,外侧足跟负荷明显降低;健侧与健康对照组各区域之间的负荷所占全足负荷的百分比无显著性差异。

图4 ACL重建术后足底各区域负荷(压强)百分比Figure 4.Pressure Percentage of Each Plantar Area after ACL Reconstruction

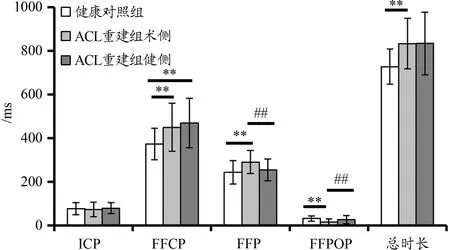

2.2.2 支撑相各阶段时长及时长百分比的变化

ACL重建组术侧与健侧比较,FFP时间明显变长,FF‐POP时间明显变短,差异具有统计学意义。ACL重建组术侧与对照组比较,FFCP时间、FFP时间明显升高,FF‐POP时间明显降低,支撑相总时长明显升高;健侧与对照组相比,FFCP时间明显升高,支撑相总时长明显升高(图5)。

图5 ACL重建术后支撑相各阶段时长比较Figure 5.Each Stage Time in Support Phase after ACL Reconstruction

ACL重建组术侧与健侧比较,FFP时长所占支撑相时间百分比明显增大,FFPOP时长所占支撑相时间百分比明显降低;ACL重建组术侧与对照组比较,ICP时长所占支撑相时间百分比、FFPOP时长所占支撑相时间百分比明显减小;健侧与对照组比较,FFCP时长所占支撑相时间百分比升高(图6)。

图6 ACL重建术后支撑相各阶段时长百分比Figure 6.Time Percentage of Each Stage in Support Phase after ACL Reconstruction

2.3 ACL重建术后6~8周平衡能力的变化特征

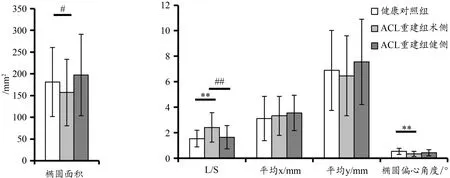

ACL重建组术侧与健侧相比,术侧椭圆面积显著小于健侧,L/S(单位面积轨迹长)值显著高于健侧,重心在X、Y轴方向上的平均移动距离、椭圆偏心角度术侧与健侧之间均无显著差异;ACL重建组术侧与对照组比较,术侧L/S值显著高于对照组,椭圆偏心角度显著小于对照组,椭圆面积、平均速度、重心在X、Y方向上的平均移动距离术侧与对照组之间均无显著性差异;健侧与对照组比较,各指标均无显著性差异(图7)。表明,ACL重建术后6~8周术侧单腿站立平衡变差,患者存在平衡不稳现象。

图7 ACL重建术后单足站立平衡指标比较Figure 7.Balance Indexes of Single Leg Standing after ACL Reconstruction

3 分析与讨论

3.1 ACL重建术后6~8周静态足底压力变化

健康人站立时,左、右足最大压力值和平均压力值相似。ACL重建患者静态站立时,其术侧最大压力略小于健侧和健康对照组,提示患者术后6~8周静态站立时压力分布表现正常。ACL重建术后早期,患者开始负重站立时,由于疼痛等原因会不自觉将重心偏向健侧,导致静态站立时双侧足部用力不均,患侧用力较小,健侧成为主要支撑点。因此,在临床康复过程中,患者先进行重心转移练习,后实施步态训练。具体方法为患者面朝镜子,使其能够观察到自己的姿势以便及时矫正,双脚微微打开与肩同宽,分别将拐杖放在身体前侧或侧面,将身体重心由健侧足慢慢转移至术侧足后再缓缓转移回健侧,如此往复分别完成左右侧或前后侧交替重心转移,直至患者完全适应。通过练习,患者术侧已能完成全负重,因此,静态站立时左、右侧压力分布无显著性差异。

3.2 ACL重建术后6~8周动态行走过程中足底压力变化

3.2.1 足底各区域面积百分比变化

正常行走过程中需要髋关节、膝关节及踝关节共同协调运动,任一环节出现异常,均会影响到足部的受力情况。人在行走过程中存在足膝偶联机制,即胫骨内旋时出现前足旋前和跟骨外翻;胫骨外旋时则前足旋后,跟骨内翻。在支撑相的大部分时期,足弓下降起到缓震作用,此时跟骨产生外翻,胫骨出现内旋。足跟触地时,由于着地瞬间足部的位置仍与摆动末期时相似,此时距下关节旋后,跟骨内翻,因此,足跟开始触地时首先由足跟外侧与地面接触。足跟触地阶段膝关节处于伸直状态,膝关节伸直的过程中胫骨相对于股骨产生外旋运动,这种旋转有利于膝关节的螺旋归位(Screw Home)。若患者术后存在膝关节动作紊乱,伸直过程中没有螺旋归位或由于膝关节活动度受限导致膝伸展角度不足,均会引起胫骨外旋不足,进而造成跟骨内翻不足,足跟外侧部位受力面积减小,足跟外侧受力面积占全足总面积百分比出现下降。支撑相早期阶段,胫骨相对于股骨会向内旋转,膝关节解锁,足弓下降。此时,前足旋前,跟骨外翻。ACL重建术后,患者在站立相时胫骨内旋增加,造成前足旋前增加,跟骨外翻增大,即受力向内侧偏移。因此,ACL重建术侧与健侧相比第1跖骨、2-3跖骨受力面积明显增大,足跟外侧受力面积明显减小。

3.2.2 足底各区域负荷百分比变化

本研究发现,ACL重建组术侧、健侧以及健康对照组足底各个区域负荷所占全足负荷百分比的大小顺序一致。熊兰静(2018)使用FreeSTEP软件对高水平运动员正常步速行走时足底各区域负荷进行测量,各区域负荷的大小顺序与本研究结果相一致。ACL重建组术侧、健侧与健康对照组相比,总体表现为后足压力降低,前足压力上升。提示,患者整体压力前移。这与之后测量患者支撑相中ICP时间降低、FFP时间出现升高的结果相吻合。患者降低的足后跟负荷可能与ACL损伤后整体步态模式发生变化有关。足跟部位负荷的降低可能与患者在上一摆动期股四头肌收缩无力,通过髋关节屈曲带动膝关节伸直有关。Tsuboyama等(1994)认为,伸肌肌力与足底负荷分布相关。膝关节伸肌无力导致患者支撑相早期足后跟负荷降低,会引发身体的代偿作用导致患者前足的负荷增大;中足负荷变化不大可能是由于足弓的缓冲作用。杜天舒等(2016)研究认为,ACL损伤后膝关节功能紊乱,患者为避免再损伤步行时会尽可能减少使用患肢,增加对足跟区保护,导致足跟区平均峰值压力、压强及冲量减小,达峰值压力时间延长。ACL损伤患者常出现步态异常,以股四头肌逃避步态最为常见。Berchuck(1900)首次提出ACL损伤患者存在股四头肌逃避步态,患者会通过减少股四头肌的收缩来防止胫骨过度前移。股四头肌逃避步态表现形式为支撑相中期膝关节屈曲角度降低和髋关节屈曲角度增大两种。无论哪种形式,都会造成患者身体重心前移,表现为支撑过程中前足压力上升,后跟部压力下降。Menz等(2006)认为,第一跖趾关节下的压强过大可能与跖趾关节的活动度下降有关;Zhang等(2017)认为,背屈角度与第一跖趾关节下的压强呈正相关。本研究发现,ACL重建患者存在蹬离不足现象,跖趾关节的活动度不足,从而导致第一跖趾关节下压强增大,这也可能与ACL重建患者足趾离地时背屈角度增大有关。足跟区域压强减小可能是由于患者术后采取改变足跟着地的自我保护机制,为避免受到冲击、减轻疼痛,整体重心前移,形成了脚掌支撑体重的行走方式,使第1跖骨和2-3跖骨区域压强增大。研究显示,膝关节疼痛患者足跟区域压强、大拇趾上的压强明显低于健康对照组(Genc et al.,2016)。Kul-Panza等(2006)发现,膝关节、髋关节骨性关节炎患者行走过程中足跟部负荷较小,认为可能与患者在行走过程中试图通过降低足跟部的负荷来减少疼痛有关,与本研究结果相一致。

ACL重建组术侧与对照组相比,外侧足跟区域压强下降,可能是由于患侧行走异常造成了健侧的改变,因此,两侧差异较为明显。总体来看,无论与健康对照组或健侧相比,ACL重建术侧肢体都表现出整体重心的前移。

3.2.3 支撑相各阶段分布特征变化

本研究结果显示,ACL重建术侧支撑相变化与娄镇(2017)对半月板损伤术后患者的研究结果相似。患者术后行走过程中术侧与健侧支撑相的各时期时长及所占比例虽存在差异,但为了保持行走过程中身体的平衡及协调,双侧支撑相总时长相似。为保证双侧支撑相总时长一致,FFP时长出现升高。另一方面,ACL重建后术侧膝关节会出现力量不足、本体感觉下降现象,可导致膝关节不稳,在身体重心前移的过程中需要更长的时间来维持关节的稳定和调整重心,因此,FFP时相时间出现上升。FFPOP时期,机体为减少胫骨的前向拉力,保护重建韧带而产生股四头肌逃避步态,造成了FFPOP时长及所占支撑相总时长比例降低。另外,部分患者可能存在术后膝关节僵硬、伸直不充分现象,步行过程中可能会引发疼痛,因此,会采用快速蹬离切换支撑腿的策略来降低这种疼痛。

ACL重建术后患者步行速度明显降低,与健康对照组相比,支撑相时长增加,因此,ICP时期所占支撑相时长比例明显降低。在支撑相早期阶段,膝关节接近伸直,股四头肌给予胫骨一个前向的剪切力。为避免胫骨过度前移,机体通过减少ICP阶段来降低股四头肌的活动,达到保护重建ACL的目的。sole等(2016)认为,胫骨所受前向的剪切力与伸髋伸膝力矩的比值呈负相关。Snyder-Mackler等(1991)研究发现,ACL重建者在术后早期足跟着地时膝关节不能完全伸直,呈现轻度屈曲,且在支撑中期时仍不可完全伸直,认为与患者术后股四头肌肌力较差有关。相对于健侧肢体而言,ACL重建术后患者膝关节在一段时间内会产生疼痛等不适感,患者常采用减少患侧肢体单独负重时间的策略来减轻疼痛,在步态周期中表现为脚跟与地面接触的时间缩短,全脚掌支撑时间增加。FFCP时长大于健康对照组,可能是由于患者术后步行速度变慢,支撑相总时间增加。FFP阶段时间增长则主要由于患者术后下肢及足部肌力不足,导致蹬伸力量较弱,身体前移缓慢,步行速度降低,支撑相时长较大。蹬伸不充分导致重心由足跟过渡至前足的FFP阶段所占比例有所增加。另一方面,由于ACL重建术后患者膝关节存在疼痛,前足着地时间延长可减缓地面对胫股关节的冲击力,从而减轻膝关节的疼痛症状。

本研究结果显示,ACL重建组健侧肢体与健康对照组相比也产生了一定的差异。FFCP阶段时长及所占支撑相总时长百分比都显著提高,可能是由于术侧肢体出现一系列的改变后,为了维持稳定与协调,使两侧肢体趋同,健侧支撑相总时间增大,造成FFCP时期所占时间增长。另一方面,健侧肢体处于FFCP阶段时,术侧肢体正处于FFPOP时期,术侧肢体有着快速蹬离,切换支撑腿的趋势,因此,健侧肢体FFCP阶段出现延长。健侧产生的相应改变,会造成患者日常生活中不易察觉到的下肢生物力学不对称,随着患者步速的加快,这种现象会表现得更为明显。一些患者在双侧下肢运动仍处于异常的状态下过早参与体育活动,提高了术侧二次损伤的概率。同时,健侧肢体不正常的负重时间及负荷也造成健侧下肢出现损伤的概率增加。娄镇(2017)认为,经过有效的本体感觉训练后,步行时运动学的各种参数异常得到明显的改善。因此,对患者术后进行有针对性的步态训练,且定期检查其恢复情况,对指导患者重返运动意义重大。

3.3 ACL重建术后单腿站立平衡能力变化

COP是重心动摇程度指标,综合反映平衡的障碍程度。Dauty等(2010)提出,ACL损伤后,控制单腿站立的中枢神经系统可能产生代偿机制来保持姿势,未损伤侧的平衡控制也会出现变化。本研究结果显示,ACL重建组术侧椭圆面积明显小于健侧,可能是由于患者术后能负重时进行了仅针对术侧的单腿站立训练,而健侧未进行训练。此外,一侧ACL损伤同样会引起健侧本体感觉产生变化,患者双侧本体感觉均出现缺失的现象(Arocki‐araj et al.,2013;Roberts et al.,2000)。Arockiaraj等(2013)认为,伤侧肢体的信号传入改变会影响健侧肢体肌梭功能,造成健侧本体感觉功能出现障碍,从而影响平衡机能。因此,ACL重建组术侧与健侧相比表现出更小的椭圆面积。

L/S是总轨迹长除以椭圆面积的比值,其数值大小反映姿势的细微调节及脊髓对姿势的固有反射性调节。L/S数值越小,表明本体感觉对静态平衡的控制能力越强。对于ACL重建术对下肢平衡功能的改善作用,学者们的研究结果存在较大的差异。Kocak等(2010)发现,ACL组与健康对照组睁眼单腿站立实验结果无差异。Okuda等(2005)认为,视觉在弥补ACL损伤导致的姿势控制不足中占主导地位,ACL损伤患者闭眼单腿站立时,伤侧身体晃动明显变大,但在睁眼单腿站立时,损伤侧与非损伤侧之间并无显著性差异。也有学者认为,L/S数值受视觉姿势控制影响最小,是重心动摇检查中最敏感的参数(Parus et al.,2015)。本研究中,患者采用睁眼单腿站立姿势,可能受到视觉因素的影响,部分指标在ACL重建组术侧与健侧及健康对照组之间无统计学差异。Shiraishi等(1996)提出,ACL重建术患者同ACL缺失患者相比,下肢平衡得到明显改善,认为ACL重建可明显改善平衡能力,但未达到令人满意的状态。ACL解剖结构的破坏直接影响膝关节本体感觉的输入,ACL重建术修复解剖学结构,但无法恢复其本体感觉功能,本体感觉正成为确定ACL重建术后疗效的一个重要因素(高奉等,2012)。患者术后本体感觉下降,直接导致对平衡调节能力的下降。Go‐kalp等(2016)发现,ACL重建术后4周跌倒风险最高,8周时跌倒风险与术前相近,平均跌倒风险在术后12周开始降低,可能是损伤时间较长时膝关节本体感受由膝关节其他韧带、周围肌肉及肌腱代偿所致。马钊等(2010)研究发现,ACL重建术后半年患者在不稳定的支撑面上站立的平衡功能尚未恢复到健康人水平,提出早期与术后6个月都要重视膝关节本体感觉及平衡功能的评定与训练。本研究ACL重建术侧L/S值出现显著变化,可能是由于ACL重建并不能直接修复本体感受功能,损伤侧本体感觉下降,且在睁眼条件下L/S值受视觉的影响较小,故表现出显著性升高。重建后长时间不负重会导致下肢肌肉萎缩,肌肉力量尤其是下肢肌力对平衡影响很大(Mo‐chizuki et al.,2006)。患者下肢肌肉萎缩致使肌力下降也会导致术侧平衡控制能力进一步降低,表现出ACL重建组术侧的L/S显著高于健侧和对照组。

4 结论

1)ACL重建术后6~8周患者静态足底压力基本恢复,但动态行走时呈现蹬离不足、整体重心前移的步态,术侧最大压力和平均压力均出现明显降低,步行速度减慢,支撑相总时间增长。

2)ACL重建术后6~8周患者单腿站立平衡能力下降,康复过程中应加强下肢本体感觉和肌力训练。