浅议治理能力现代化的推进

2020-07-10刘贤能谢文玲余少锋

刘贤能 谢文玲 余少锋

摘要:重大行政决策是一个地区范围内涉及重大利益的行政决策,其正确的实施与否影响到群众的根本利益,而且,一个地区的重大行政决策体现了一个地区或者部门的治理能力。2019年出台的《重大行政决策程序暂行条例》(以下简称《条例》,为政府开展重大行政决策提供了法律依据。当前,《条例》施行的时间较短,在实践操作中还存在着重大行政决策的认定标准较为宽泛等一系列问题。本文以云浮市重大行政决策为视角,从完善重大行政决策存在的问题入手,就提出推进治理能力现代化作出相关思考。

关键词:治理能力;重大;行政决策;认定标准

2019年10月28日至31日,中国共产党第十九届四中全会在北京召开,会议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),决定明确了到2035年,要基本实现國家治理体系和治理能力的现代化,国家治理能力现代化被提上日程。

一、重大行政决策

对于一个行政区域而言,影响最大的莫过于重大行政决策。重大行政决策的落实与否,关系到一个地区的人民群众的生活水平,关系到该地区各方面的建设水平。从行政法的角度来看,行政决策可以界定为基于国家或社会公共利益的考量,行政主体基于法律规定的权力,依照决策规则和程序,依法对法律规定范围内的事项作出决定的一系列活动。[李昆松:《论重大行政决策的合法性审查》,2019年中共湖北省委党校硕士学位论文。]而重大行政决策,目前较为权威的说法体现在《条例》第三条列举的五项内容,其列举的五项措施均要求是重大公共政策和措施、重要规划、公共建设项目以及有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益的事项。归根结底,重大行政决策主要是影响社会公众切身利益的重大决策事项。其能否有效实施直接体现了一个地区、一个部门的治理能力水平。重大的行政决策落实到位,一般的行政决策也自然而然地会提高落实的水平;而重大行政决策落实存在的问题,一般的行政决策更会存在更多不同的问题。因此,一个地区的重大行政决策的规范与落实程度,直接体现了这个地区的治理能力现代化水平。换言之,要实现治理能力现代化这一目标,必须进一步规范落实重大行政决策制度。完善好重大行政决策制度,相当于治理能力现代化水平更好地向前推进了一大步。

二、重大行政决策实施过程中存在的问题

(一)重大行政决策的认定标准过于宽泛

目前,国家层面关于重大行政决策的行政法规主要是《条例》,除此以外,尚未制定相关的实施细则等文件。重大行政决策的认定主要依靠《条例》中第三条规定的五项内容。如第一项规定的“有关公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等方面的重大公共措施和政策”,该“重大”二字如何理解,目前没有标准,各地区各部门之间的认定也是不尽相同。有些地区可能纳入重大行政决策的范畴,有些地区则会认为该决策不应纳入重大行政决策的范畴。《条例》中规定的其他几项,均以重大以及涉及社会公众切身利益这两个构成要素组成的。而从政府的行政决策来看,大部分的行政决策均会涉及到社会公众切身利益。因此,对于如何把握重大行政决策的认定标准,还存在一定的分歧。由于重大行政决策需要经过公众参与、专家论证等一系列程序,需时较长,在这种情况下就会造成部分行政机关,不愿意将决策列入重大行政决策的范围,从而导致群众对于重大行政决策的参与权的减损。

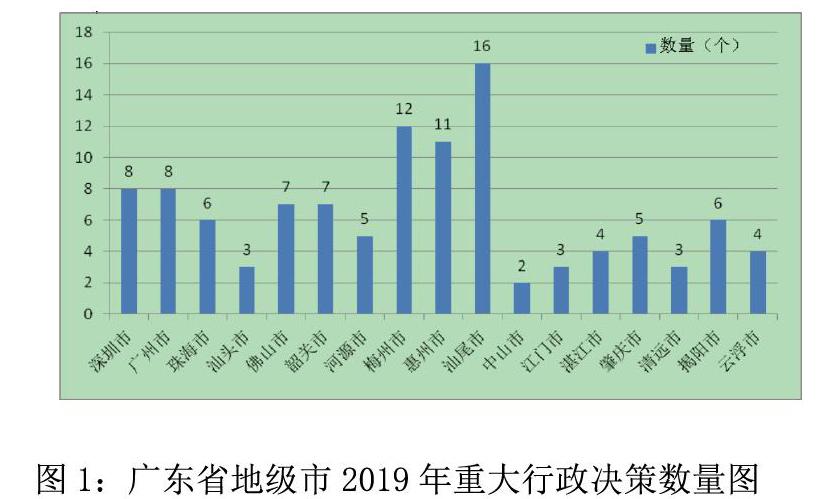

图1:广东省地级市2019年重大行政决策数量图

图1是课题组从广东省各政府官网搜集的广东省地级市2019年的重大行政决策的数量图(其中东莞市、阳江市、茂名市、潮州市数据缺失)。从图1可以看出,各地级市政府对于重大行政决策的认定标准把握并不一致,其认识也有所不同。如果仅从经济发展程度来看,中山市等珠三角地级市要比非珠三角的地级市发展较好,但重大行政决策的数量却有明显差异,这也说明了各地对于重大行政决策的认识程度并不一致。

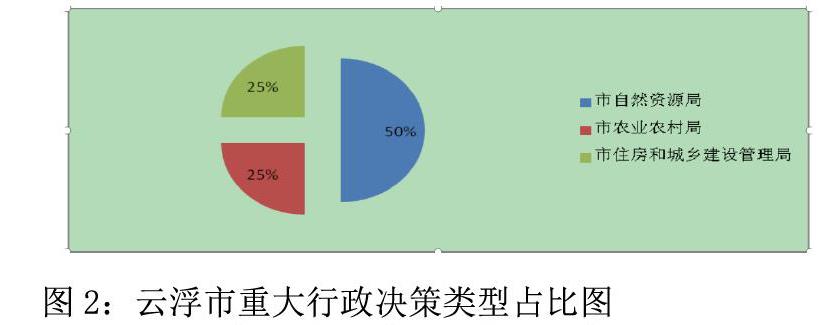

图2:云浮市重大行政决策类型占比图

云浮市2019年重大行政决策数共4个,从云浮市的重大行政决策类型来看,50%的重大行政决策来源于自然资源方面,即使从汕尾市的重大行政决策来看,规划类的重大行政决策占比也比较高。出现这种情况的主要原因是因为重大行政决策程序暂行条例对于自然资源以及规划等进行了列举,但各地对于认定标准的把握依然不一,如汕尾市自然资源类型的重大行政决策的数量为0,这两者之间的差异出现的原因依然在于认定的标准过于宽泛所致。

(二)认定上的主体罚则监督机制未形成

如前所述,由于重大行政决策的认定标准尚不能具体化,是否作为重大行政决策主要是决策机关来进行认定。从政府的重大行政决策角度来看,政府需要作出的重大行政决策,必须依靠各决策的具体承办部门来对一个行政决策是否重大来进行把握。如若决策承办单位不提出启动重大行政决策的提议,决策机关较难掌握应当列入重大行政决策的范围。

“两害相权取其轻”,由于《条例》对于重大行政决策的具体认定的标准过于宽泛,决策单位或者决策承办单位在决策的过程中,只要不认定该决策属于重大行政决策的范畴,行政机关就可以不需履行该公众参与、专家论证等一系列规定的程序。这就会造成部分行政机关在认定重大行政决策的过程中,可以不认定则不予认定,或者敷衍了事,只出台少量重大行政决策。而按照《条例》第38条规定,决策机关违反规定的,由上一级行政机关责令改正。而由于《条例》出台的时间不长,相应的报备等配套制度或者实施细则尚未出台,这就使得上一级行政机关对于下级行政机关重大行政决策知晓的程度不足,监督的力度大为减少。而且,行政法规还规定了重大行政决策需接受本级人大及其常委会的监督,目前,对于人大及其常委会的监督,究竟是事前监督还是事后监督,还是仅仅通过人大会议讨论的才需要进行监督,仍处于实践探索中。

(三)公众参与程度不高,路径不畅

公众参与是重大行政决策与一般行政决策的在程序上的一个较为明显的区别,一般行政机关作出决策,较多地是行政机关自己调查研究,然后作出相关决策。由于重大行政决策涉及的决策事项较为重大,引入公众参与的初衷是充分考虑群众意见,听取群众对于决策的意见,为重大行政决策的出台以及实施打下坚实的基础。因此,从保障群众知情权以及充分调动群众的积极性这点来说,公众参与是重大行政决策与一般行政决策很重要的区别。目前,较多的重大行政决策征求公众意见主要通过决策草案、制定单位的网站等方式向社会公告,社会公众对制定单位的网站知之甚少。网站的流量决定了群众对于重大行政决策的参与程度,公众参与程度普遍不高。

(四)专家论证中,专家的选取机制不够规范

重大行政决策的程序规定了对于专业性较强的重大行政决策,应当组织专家对该决策进行论证。目前,由于各地的決策咨询论证专家库尚在建设当中,对于专家的选取,尚未有更为详细的规定。因此,重大行政决策过程中涉及较为专业的问题,各单位对于专家选取均不一样。而且,对于专家的考核,以及专家的选取,具有一定的随意性。这就导致该专家论证程序的作用未能得到充分的发挥。

(五)风险评估中的评估细则有待细化

风险评估的结果,是重大行政决策的重要依据。对于风险评估的开展,各部门都是根据自身的实际情况来进行的。风险评估的结果也是不尽相同,但作为重大行政决策承办单位,出于推行重大行政决策的前提,风险评估就会出现评估为低风险的倾向,从而导致风险评估程序流于形式。而且,由于风险评估的具体细则仍未细化,缺乏类似资产评估师之类的评估流程以及细则,从而弱化了风险评估的作用。

三、推进治理能力现代化的构想

(一)完善重大行政决策相关配套细则立法

如前所述,当前重大行政决策施行过程中存在的一系列问题,大部分出现于相关规定尚不完善的基础上。出台重大行政决策相关细则,是重大行政决策施行过程中必须面对的问题。上述所提的施行过程中遇到的问题,在全国各地均部分存在。要达到重大行政决策程序设定的初衷,只有对重大行政决策制定和实施过程中遇到的问题进行细化,才能真正达到提高决策质量和效率的目的。建议细化重大行政决策的条件,明确对于重大行政决策的认定标准。及时公布应当列入重大行政决策的相关目录,同时完善立法体制机制,在重大行政决策实施的过程中,形成反馈机制,促进法律进一步完善。

《条例》规定了上级行政机关应当对下级行政机关的重大行政决策情况进行监督,因此建议完善报备制度。对于各机关实施的重大行政决策情况,在上级机关实行报备,更有利于上级行政机关实行监督。

(二)坚持法治依靠人民,提高公众参与重大行政决策的程度

按照中央关于治理能力现代化的有关决定部署,要坚持法治建设为了人民、依靠人民的原则。重大行政决策作为一个行政机关重要的决策,对一个行政机关施政的占比较大。这些决策,均会对人民群众产生较为重大的影响,因此公众参与的程度应当进一步提高。让公众能够充分参与到决策中来,能从一定程度上体现人民当家作主,而且,充分发挥人民群众的智慧,对于决策制定出来以后的实施也有着积极的促进作用。目前,公众参与重大行政决策的程度不高,主要是因为缺乏统一的参与途径。各重大行政决策的公开征求意见均有自身的渠道与方法,这就导致群众参与需要首先知悉行政单位公开征求意见的时间与途径。因此,建议通过技术手段,建立统一的公众参与平台。让关心政治的人民群众有充分参与政治的途径,监督重大行政决策的正确实施。

(三)通过技术手段进行专家库管理,助推重大行政决策专业性问题的解决

专家论证是重大行政决策程序中的一个重要环节,由于部分重大行政决策的专业性较强,专家库的决策咨询论证专家库的建立就成为解决专业性问题的必然举措。目前,对于专家库的运行管理制度以及诚信考核和退出机制尚在完善中,各重大行政决策制定机关对于专家的选取标准也不一样。因此,通过大数据等技术手段,实现对专家的公平选取,以及对专家库的各项专长进行筛选,更有利于选取正确的专家为重大行政决策提供更好的意见,从而助推重大行政决策的落实。通过技术手段,能够就近调配专家的使用,更能够为政府的正确决策奠定技术基础。

(四)风险评估制度有待进一步完善

根据《条例》的相关规定,风险评估可以通过舆情跟踪、重点走访、会商分析等方式,用定性分析与定量分析的方法对重大行政决策是否可行等问题进行分析。风险评估报告是决策者作出决策的重要依据,但是,对于怎样运用舆情跟踪、怎样会商分析等问题,现行法规规章尚未作出具体的规定。评估是一门学问,是一门学科,法规中并没有要求决策承办单位必须委托具有资质的评估机构对重大行政决策的可行性、风险的可控性等进行评估。因此,建议今后立法过程中,增加对风险评估的具体规定,或者参考专业的资产评估师或者房地产评估师等成熟的评估制度,对重大行政决策的评估进行进一步的完善,从而防止风险评估制度流于形式。

(五)完善人民代表大会及其常务委员会监督重大行政决策制度

《条例》规定了重大行政决策必须接受本级人民代表及其常委会的监督,但由于存在行政机关所属部门制定的重大行政决策,按照法律不一定属于本级人大及其常委会讨论决定的范围。在这种情况下,人大及其常委会对于该行政机关所属部门的重大行政就难以进行监督。因此,应当完善人民代表大会及其常务委员会的监督制度,可以通过报备制度等方式让重大行政决策进入人大及其常委会的监督视野,从而充分发挥人大代表等社会力量的监督作用,让权力置于阳光之下,确保行政机关权力的正确行使,让行政机关的决策真正为人民谋幸福。