中国产业二氧化碳排放的因素分解:2002—20171

2020-07-10潘毅凡

潘毅凡

0 引言与文献评述

温室效应引起全球变暖,这将对世界各国的经济发展及人民生活与生产活动带来越来越大的影响,减少二氧化碳排放、应对气候变化是当前世界各国面临的共同挑战,而中国在这场挑战中扮演着重要的角色。中国政府早在2009年11月哥本哈根会议前夕,就宣布了至2020年在2005年基础上单位GDP碳强度下降40%~45%的目标,至2030 年再次下降60%~65%。2015年6月30日,中国向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了《强化应对气候变化行动》(INDC),重申了中国在2030年前后达到碳排放峰值以及非化石能源占一次能源消费比重提高到20%的自主目标。而在2018年6月5日第47个世界环境日当天北京举办的“第六届中国企业绿色契约论坛”上,中国气候变化事务特别代表就宣布:中国提前三年完成了2020年碳排放下降的目标。这是绿色发展史上的一大壮举,也是中国区别发达国家实现低碳转型的突出特征。目前,中国刚刚跨入20世纪第二个10年,到2030年还有10个年头,中国能否顺利实现二氧化碳强度比2005年继续下降60%~65%的目标,仍然备受中国乃至全球的广泛关注。这对于正处于工业化中期、同时又进入“新常态”发展的中国来说,如何在经济增速放缓中实现碳减排的目标,仍然面临着巨大的挑战。

众所周知,对化石能源的消费与二氧化碳的排放,是与工业化过程相伴生的,中国的二氧化碳排放正是伴随着中国经济的快速发展而渐次扩大的。根据对煤炭、原油与天然气这三大化石一次能源消费量的数据统计(图1),中国在改革开放初的1980年消费了5.78亿吨标准煤,到了1990年升至9.36亿吨标准煤,2000年再次上升到13.62亿吨,这两个10年里的年均增长率分别为4.9%与3.8%。2001年底,中国正式加入世界贸易组织(WTO),经济发展也由此进入快车道,能源消费迅速增长,2010年三大化石一次能源消费量增加到了32.67亿吨,2000—2010年的平均增长率达到9.1%,大约超出前两个10年的2倍。但始于2008年的全球金融危机,较大程度影响了世界经济的向好发展,也一定程度阻滞了中国经济的快速发展步伐,中国的能源需求增速也因此有所下降。到2018年,中国三大一次化石能源消费量约为39.76亿吨,2010—2018年的平均增长率下降到了2.5%。与此相对应,中国在1980年,源于三大化石一次能源消费所排放的二氧化碳约14.5亿吨,1990年为23.8亿吨,2000年上升到了34.3亿吨,1980—1990年、1990—2000年这两个10年里的年均增长率分别为5.1%g与3.7%。进入21世纪后,在中国加入WTO的带动下,经济发展进入了一个前所未有的“快车道”,能源消费与二氧化碳排放也迅速扩大:2010年的排放量达到82.3亿吨,2000—2010年间的平均增长速度达到了9.1%,远远超过前两个10年的均增长率。然而,始于2008年的全球金融危机,不仅阻滞了世界经济的前进步伐,也较大程度地影响了中国经济的快速发展势头,中国从过去的“高速”发展转换到了“中速”发展的“新常态”时期。随着经济增速的放缓与对化石能源消费增速的下降,二氧化碳的排放增速也较大程度地降低了:2018年的排放量约97.5亿吨,2010—2018年的年均增长率下降到了2.2%。

图1 中国三大化石能源消费排放

毫无疑问,在二氧化碳减排方面,中国已经做出了巨大的努力。一方面,清洁能源比重的增加,尤其是光伏、水电、风电的装机容量的扩充,加速了中国整体能源结构调整的进程,也推进了二氧化碳减排的实现;另一方面,在传统的高耗能领域,燃煤电厂超低排放技术和高效煤粉锅炉技术的逐渐推广以及冶金水泥等高耗能行业生产工艺的改进,都对解决中国的二氧化碳排放问题做出了较大贡献。目前,从现实的经验与学界的讨论达成的一个普遍共识是:技术进步、效率提升以及能源结构调整是现阶段中国二氧化碳减排的主要驱动力量(魏楚等,2010;王锋等,2013;林伯强和李江龙,2015;李凯杰,2017)。那么除此之外,还有哪些因素又促成了近10年来中国二氧化碳排放增速的下降呢?王栋等(2012)曾从一个更宏观的视角,考察了中国产业二氧化碳排放的影响因素,他们依据1997、2002、2007年三个年份的投入产出表,除了考察能源强度这一体现技术进步、效率变化以及能源结构调整带来的影响之外,还将最终需求、资本形成、出口与进口因素纳入分析框架之中,考察了经济因素的变动对二氧化碳排放带来的影响。林伯强和杜克锐(2013, 2014)、杨莉莎等(2019)也提出了基于经济行为来解释二氧化碳排放变动的思路,只不过这些研究仍然将焦点集中在对能源强度、技术进步与效率提升的进一步分析与解释上。

在探讨碳排放的影响因素的文献中,基于Kaya恒等式和指数分解的技术,无论在碳排放总量分析方面、还是在碳排放强度分析方面,都成为目前碳排放驱动因素的主流分析方法(杜刚等,2012;王锋等,2013;Tan et al.,2011;Liu et al., 2012; 雷明和赵欣娜,2014;Yang and Li, 2017)。而在指数分解方法中,尤其以拉氏指数分解法(Laspeyres Index Decomposition)和迪氏指数分解法(Divisia Index Decomposition)最为常见。拉氏指数分解法是假定其他因素不变, 直接对各个因素进行微分, 以求出某一因素的变化对被分解变量的影响;迪氏指数分解法则是把分解出的各个因素都视为时间的连续可微函数, 对时间进行微分以得到各因素的变化对被分解变量的影响。拉氏指数分解法在分析某一因素的影响时,其他因素维持在基期水平以考察该因素变化的影响,但该方法往往产生较大的余项;迪氏指数分解法则一般使用对数增长率来描述要素的变动,余项往往较小,受到更多研究者的青睐。而在更加完善的对数平均迪氏指数法(Logarithmic Mean Divisia Index, LMDI) 被提出后,由于这种分解方法已不存在剩余项,因此在因素分解分析中得到了广泛的应用。但是,单纯地将Kaya恒等式和指数分解技术相结合,无法深入考察现实中较为复杂的产业结构与产业关联的信息带来的影响,尤其是无法反映产业结构变动对二氧化碳排放的直接与间接影响。而投入产出结构分解技术(structure decomposition analysis, SDA)由于以产业的直接与间接关联为特征,能够有效地克服上述缺陷,因此在因素分解分析中有着独到的优势。Zhang(2010) 、张友国(2010)曾基于投入产出表对中国的二氧化碳排放进行过结构分解,前者将碳排放分解为GDP变动、经济结构变动、分配结构变动以及产业部门单位产值的碳排放强度变化的影响,指出降低各个产业部门的碳排放强度是减少中国碳排放的重要途径,后者考察了中国二氧化碳排放强度的影响因素,指出部门能源强度、需求直接能源消费率是碳排放强度下降的主要原因,而分配结构、三次产业结构以及进口率与中间投入结构的变化则促成了碳排放强度的上升,但这些研究没有将投入产出分解技术与对数平均迪氏指数法有效结合起来,因此存在着分解非唯一的缺陷。(1)单纯的投入产出结构分解技术(SDA)具有分解非唯一的缺陷,即n个因素的结构分解有n!种形式。为了避免大量烦琐的计算,大多数的研究都采用两极分解的平均值,虽然减少了计算量,但得到的只是近似值。

鉴于投入产出分析技术能够更清晰地把握不同产业能源的直接消耗与间接消耗,并能较为准确地测度二氧化碳的完全排放,本文将采用投入产出的结构分解技术,运用2002、2007、2012、2017年中国投入产出表,分析进入21世纪后的近20年里中国二氧化碳排放的变化及不同影响因素的作用机制。这段时期中国恰好经历了加入WTO后经济的快速增长时期,也经历了始于2008年的全球金融危机冲击下经济增速逐年放缓而进入“新常态”的过程。因此全面分析2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年这样三个不同的发展时期里,影响二氧化碳排放的各种因素的不同变动特征及其影响机制,对认识未来中国节能减排的发展趋势,为政府相关部门制定进一步节能减排的政策措施提供更丰富的参考信息,具有重要的现实意义。当然,不同于张友国(2010)与Zhang(2009,2010)单独采用投入产出技术分析二氧化碳排放问题,本研究采用将投入产出结构分解技术与对数平均迪氏指数分解技术相结合的方法。正如下面模型方法中所要指出的,将投入产出分解技术与对数平均迪氏指数法(Logarithmic Mean Divisia Index, LMDI)相结合,既解决了分解的唯一性问题,还满足分解的因素可逆性与时间可逆性,即完全符合指数分解的“理想”要求,同时还能以更细分的产业层面为基础,将更多的因素纳入到一个统一的分析框架中去,使我们能更加深入地把握中国二氧化碳排放的各个影响因素的实际影响力度,为进一步地节能减排提供更丰富实用的信息指导。当然,本文的研究将从一个更宏观的视角考察中国产业二氧化碳排放变动的影响因素。之所以将研究聚焦在产业二氧化碳的排放方面,主要原因在于中国二氧化碳排放仍然主要是在产业生产过程中产生的,源于居民生活对化石能源的消费占比较小,近年来基本保持在12%左右,由此产生的二氧化碳排放量也不大。同时,关于化石能源消费方面,本文主要考察各产业部门由于消耗煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油以及天然气等8大能源而带来的二氧化碳排放问题。

本文的后续内容安排如下:第1部分在对因素分解分析方法进行总结的基础上,介绍本文所要采用的将对数平均迪氏指数法(LMDI)与投入产出模型结构分解技术(SDA)相结合的分解技术方法;第2部分以中国2002、2007、2012、2017年投入产出表为基础,考察2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年这三个5年里中国产业二氧化碳排放变动的影响因素,对照分析这三个时间段二氧化碳排放的不同特征、分析各种驱动因素变化对排放的不同影响机制;第3部分给出全文总结以及中国未来二氧化碳减排的相关政策建议。

1 模型构建与数据整理

1.1 二氧化碳因素分解模型构建

Rose and Casler(1996)较早提出了将指数分解技术与投入产出模型相结合的思想方法,Dietzenbacher and Los(1998)对这一方法进行了完善并给予初步应用。之后这种以投入产出模型为基础的因素分解方法(structural decomposition analysis,SDA)在宏观经济领域得到广泛的应用。正如前文所指出的那样,投入产出模型以各产业部门之间的直接关联与间接关联为基础,可以全面揭示最终消费、资本形成、货物进出口与各产业部门总产出、增加值以及中间产品之间的关联关系。将投入产出模型与指数分解技术相结合,可以更大程度地拓展因素分解技术的应用功能, 使得经济领域的分析更加系统、方便与透彻;尤其是在De Boer(2008)将对数平均迪氏指数法引入投入产出结构分解模型当中之后,成功地解决了交互项不能完全分解的问题,因素分解方法在经济分析领域被越来越广泛地使用。在本研究中,我们将对数平均迪氏指数法(LMDI)与投入产出模型的结构分解方法(SDA)相结合,建立一个能够完全分解的二氧化碳排放的因素分解模型,以在一个更加宏观的视角全面考察中国产业二氧化碳排放的驱动因素。

(1)

(2)

其中,由于θm=δm/γm是仅与化石能源种类有关的二氧化碳排放的固定参数,式(2)表明,第i产业8大类化石能源消耗所排放的二氧化碳既与该产业的8大类化石能源的消耗结构有关,还与其化石能源综合消耗强度有关,当然也与该产业的产出总量有关。

根据投入产出分析的基本原理,产业部门的总产出本身又是最终消费、资本形成、出口、进口、投入产出结构系数的函数:

(3)

(4)

式(4)表明,各产业部门8大化石能源消耗所排放的二氧化碳,除了与该产业的8大类化石能源的消耗结构、该产业的综合化石能源消耗强度有关外,还与整个国家的产业间关联特征、最终消费、资本形成、进口、出口的总量和结构有关。

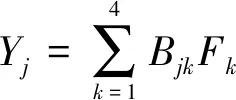

依据式(4),由对数平均迪氏指数分析方法(LMDI),期末与期初各产业部门二氧化碳排放的变化可以分解为上述各影响因素变化的贡献之和:

ΔZi=ΔUi+ΔCi+ΔLi+ΔBi+ΔFi

(5)

其中,

式(5)表明,各产业部门二氧化碳排放的变化可分解为如下五大类因素变化的贡献:(1)各产业部门8大类化石能源结构变化的贡献,称为“能源结构变动效应”;(2)各产业部门8大类化石能源综合消耗强度变化的贡献,称为“能耗强度变动效应”;(3)以Leontief系数所刻画的各产业部门间完全依赖关系的产业关联结构变化的贡献,称为“产业关联结构变动效应”;(4)整个国家的最终消费、资本形成、出口、进口结构变化的贡献,称为“最终需求结构变动效应”;(5)最终消费、资本形成、出口、进口总量变化的贡献,称为最终需求总量变动效应。

1.2 数据整理

本研究将投入产出模型与对数平均迪氏指数分解方法相结合,选取2002、2007、2012、2017年的中国投入产出表,分别考察2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年这三个时间段里产业二氧化碳排放的影响因素。选择这三个时间段的原因,一方面是因为2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年这三个时间段恰好对应着中国经济的“高速增长”期、由高速增长向中速增长的“转换”期以及进入“中速增长”的新常态期。对比研究可以更深入地分析这三个时期二氧化碳排放变化的主要特征与不同中因素的作用机制;另一方面,中国2002、2007、2012年与2017年投入产出表是经过大规模调查编制成的表而非延长表,不仅编表的质量较高,而且产业部门的划分与能源消费统计中的产业部门的划分基本一致,便于整理分析。

本研究将4个年份的42个部门的投入产出表与《中国统计年鉴》中44个产业部门的能源消费统计表进行对照,最终归类合并成了涵盖全部三次产业的包含如下28个产业部门的投入产出表与能源消费统计表:(1)农林牧渔业、(2)煤炭开采和洗选业、(3)石油和天然气开采业、(4)金属矿采选业、(5)非金属矿及其他矿采选业、(6)食品制造及烟草加工业、(7)纺织业、(8)服装鞋帽皮革羽绒及其制品业、(9)木材加工及家具制造业、(10)造纸印刷及文教体育用品制造业、(11)石油加工、炼焦及核燃料加工业、(12)化学工业、(13)非金属矿物制品业、(14)金属冶炼及压延加工业、(15)金属制品业、(16)通用及专用设备制造业、(17)交通运输设备制造业、(18)电气机械及器材制造业、(19)通信设备、计算机及其他电子设备制造业、(20)仪器仪表及文化办公用机械制造业、(21)其他制造业、(22)电力、热力的生产和供应业、(23)燃气生产和供应业、(24)水的生产和供应业、(25)建筑业、 (26)交通运输仓储及邮电通信业、(27)批发和零售贸易餐饮业、(28)其他服务业。

最后,本文对《中国统计年鉴》中各产业部门对8大类化石能源的消费量进行了简单调整。对于大部分产业部门来说,化石能源的消费量就是真正的使用量,并就此计算二氧化碳排放量。但对于那些能源转换部门,如石油加工、炼焦及核燃料加工业,原煤的投入中有一定的比例转化为焦炭,原油的投入也有较大比例转换为煤油、汽油、燃料油等,这些加工转换后的能源在消耗过程中才会排放二氧化碳。为了避免重复计算,我们从石油加工、炼焦及核燃料加工业的煤炭消费量中扣除了用于生产焦炭的原煤部分;同样地,从原油消费量中扣除了用于生产煤油、汽油、燃料油的原油部分。另外,我们根据《中国统计年鉴》中的煤炭平衡表与石油平衡表,在煤炭开采和洗选业中扣除了煤炭的洗选损耗量,在石油和天然气开采业中扣除了石油的损失量,在石油加工、炼焦及核燃料加工业中扣除了炼油损失量。

2 中国产业二氧化碳排放变动因素分解:总量视角

表1给出了2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年三个时间段中国二氧化碳排放的因素分解情况。分解结果表明,在2002—2007年间,中国产业化石能源消费排放的二氧化碳增加了26.7亿吨,增幅达86.7%,其中,只有综合能耗强度的变化带来了25.5亿吨二氧化碳排放的减少,减幅为82.9%;而“能源结构变化效应”“产业关联结变化效应”“最终需求结构变化效应”以及“最终需求总量变化效应”都带来了产业二氧化碳排放的增加,其中,能源结构的变化带来了0.1亿吨的二氧化碳排放的增加,增幅0.4%,产业关联结构变化带来了17.2亿吨二氧化碳排放的增加,增幅55.9%,而最终需求结构变化使产业二氧化碳排放增加了9.4亿吨,增幅为3.0%,最终需求总量变化带来了11.0亿吨的二氧化碳排放,增幅达110.3%。由此可见,在2002—2007年这一中国经济增长最快的时间段里(3)2002—2007年中国GDP年均增长率高达11.7%,成为中国改革开放以来经济增长最快的时期。,需求总量的强劲扩张是促成中国产业二氧化碳排放的最主要的促进因素,而体现技术进步效应的综合能耗强度的下降则是减少二氧化碳排放的最重要的因素。

表1 1997—2007年中国产业二氧化碳排放量变动的投入产出结构分解/%

2007—2012年间,受全球金融危机的影响,世界经济增长步伐放缓,贸易保护主义抬头,中国经济快速增长的势头也开始受到影响。虽然中国政府出台4万亿投资计划,并于2008年第四季度至2010年底相继在基础设施、节能减排、医教文卫、自主创新等领域投资4万亿元,避免了中国经济的“硬着陆”,但全球金融危机的影响仍使中国经济的年均增长率从2002—2007年的11.7%下降至2007—2012年的9.4%。伴随着经济增长步伐的逐渐放缓,中国产业二氧化碳排放的增长速度也开始下降:2012年中国产业二氧化碳的排放量比2007年增加了约19.6亿吨,比前5年里的增加量少了7.1亿吨,增幅也由前5年的86.7%下降到这5年里的34.1%。在2007—2012年的5年里,一个可喜的变化是,除了需求总量的增加带来了产业二氧化碳排放的增长之外,其他因素的变动均带来了二氧化碳排放的减少。当然,其中仍然是能源强度效应对产业二氧化碳排放减少的贡献最大:贡献了15.4亿吨的减排量。

2012—2017年间,中国经济增长速度继续放缓,开始从过去的高速增长进入中速增长的“新常态”时期。这5年里,GDP年均增长率下降到7.1%,产业二氧化碳排放也只增加了9.2亿吨,增幅进一步下降到12.0%。

综观2002—2017年中国产业二氧化碳排放在三个5年里的变化特征,影响碳排放的五大因素的作用各不相同。首先,最终需求总量的变化仍然是带来产业二氧化碳排放的最重要的原因。在三个5年里,最终需求带来的产业二氧化碳排放的增加量分别是这三个时间段实际排放量的127%、239%、361%,如果没有其他因素的减排效应,实际的二氧化碳排放量要多出许多。其次,反映技术进步效应的综合能耗变化是产业二氧化碳减排的最重要的因素之一,尤其是在2002—2017年中国经济快速增长与二氧化碳排放迅速扩大的阶段里,源于能耗强度下降带来的二氧化碳排放的减少量约有25.5亿吨。第三,产业关联结构的变化,也是影响产业二氧化碳排放的重要因素,但其作用不稳定。在2002—2007年间,产业关联结构的变化促成了中国产业二氧化碳排放的增加,而在后面的两个5年里,产业关联结构的变化则促成了中国产业二氧化碳排放的下降。而且,这一因素的变动效应并不小,在2012—2017年间甚至超过了综合能耗变动的减排效应。第四,最终需求结构变动带来的产业二氧化碳的排放在2002—2007年与后续的两个5年里的情况有所不同,在第一个5年里,带来了碳排放的增加,而在后两个5年里,却带来了碳排放的减少。当然,无论是在第一个5年里,还是在后两个5年里,最终需求结构变动带来的二氧化碳排放的变化幅度都不大,意味着各项最终需求的产业部门比例具有缓慢变动的特征,对产业二氧化碳排放的影响相对于其他因素要弱许多。

对照三个5年的情况可以看出,经济的发展是中国产业二氧化碳排放的最重要的驱动力量,而在4项最终需求因素中,资本形成的增加在这三个5年里对二氧化碳排放的影响都是最大的:在三个5年里,源于资本形成带动的排放增幅分别为70.8%、52.3%与23.7%。而影响力处于第二、第三位置的因素在3个时间段里有所不同。在2002—2007年中国经济高速增长的时期,出口总量的大幅增加带来了二氧化碳排放的大幅增加,处于第二的位置,而最终需求扩张的影响则处于第三位;而在2007—2012年与2012—2017年这后面两个5年里,最终需求因素的影响上升到了第二位,出口的影响下降到了第三的位置。在后面两个时间段里,最终消费逐渐上升为拉动中国经济增长的主要力量,随着出口增长幅度的下降,出口的影响力开始变弱。值得一提的是,由于进口替代的作用,进口总量的增加,在三个5年里均带来了产业二氧化碳排放的减少,减少量分别为16.6亿吨、9.7亿吨与4.2亿吨,减幅分别为51.4、16.9%与5.4%。

虽然与上面论及的三大影响因素相比,最终需求结构变化对产业二氧化碳的影响力度在三个5年里最小,但其基本特征的变化仍然值得关注。在2002—2007年间,资本形成部门结构的变动以及进口结构的变动均带来了产业二氧化碳排放的减少,而最终消费结构与出口结构的变动则带来了碳排放的增加;而在2007—2012年间,情况刚好相反:资本形成的部门结构的变化与进口结构的变动带来了产业二氧化碳排放的增加,而最终消费结构、进口结构的变动带来了碳排放的减少;2012—2017年间的情况基本与2007—2012年的情况相仿,最终消费结构、进口结构的变动带来了碳排放的减少,而进口结构的变化带来了碳排放的增加,唯一的不同是,资本形成的部门结构的变化带来了碳排放的减少。

最后,化石能源消费结构的变化效应也在三个时间段里的情况有所不同,2002—2007年间,由于三大化石能源中煤炭消费比重的上升,产业的二氧化碳排放量增加了0.1亿吨,增幅约0.4%;而在2007—2012年与2012—2017年的两个5年里,煤炭的消费比重均有所下降,而油类与天然气消费比重均有所上升,这种结构的变化分别带来产业二氧化碳排放减少0.2亿吨与0.7亿吨,减幅分别为0.4%与0.9%。当然,由于化石能源消费结构的变化在这三个5年里都较为缓慢,该因素对碳排放效应也都十分有限。

下面,我们将从更为细分的产业层面,进一步考察三个不同的时间段里各影响因素对中国产业二氧化碳排放的不同影响机制。

3 中国产业二氧化碳排放变动因素分解:产业视角

3.1 2002—2007年中国分产业的二氧化碳排放变动因素分解

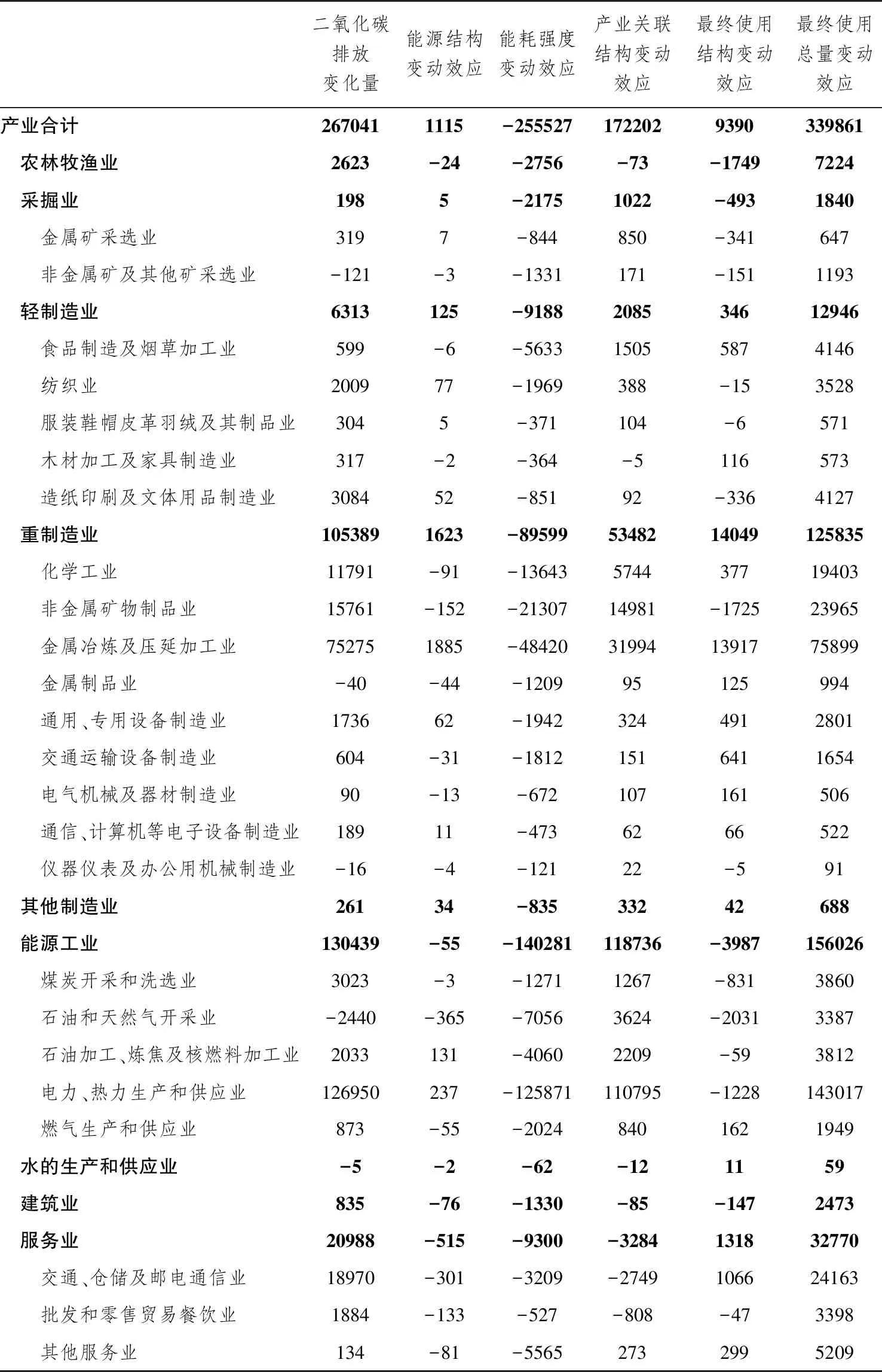

表2进一步给出了通过LMDI法测算的2002—2007年间中国28个分产业部门二氧化碳排放的因素分解状况。可以看出,能源工业与重制造业是中国产业二氧化碳排放最大的两个产业,这两个产业二氧化碳排放的变动,对中国整个产业的二氧化碳排放的变化起着决定性的作用。2007年能源工业消耗化石能源排放的二氧化碳比2002年增加8.9亿吨,而重制造业则增加了7.4亿吨,这两类最大的排放产业合计的二氧化碳排放量的增加量分别占总排放增加量的48.8%与39.5%,两者合计的比例高达88.3%。由此可见,2002—2007年间中国产业碳排放的增加,主要是能源工业与重制造业的排放增加所致。事实上,表2的数据表明,除了服务业二氧化碳排放的增加量达到近2.1亿吨外,农林牧渔业、采掘业、轻制造业、其他制造业、建筑业以及水的生产与供应业的二氧化碳排放量都未达到0.7亿吨。

表2 2002—2007年中国分产业二氧化碳排放变化因素分解 单位/万吨

从能源工业与重制造业这两类最大的碳排放产业看,内部行业的排放情况也呈现不同的特征。在能源工业中,电力、热力生产供应业无疑是碳排放的最大行业,2007年比2002年增加了12.7亿吨的二氧化碳排放量,占能源工业排放增加量的97.3%。而在重制造业中,金属冶炼及压延加工业则是最大的碳排放行业,该行业2007年比1997年增加的二氧化碳排放量约7.5亿吨,占整个重制造业所增加排放量的71.4%。非金属矿制品业、化学工业也是重制造业中二氧化碳排放较大的产业,与2002年相比,2007年该两产业分别增加了近1.6亿吨与1.2亿吨的二氧化碳排放,分别占重制造业二氧化碳排放增加量的14.9%与11.2%。

下面,我们再回到各产业二氧化碳排放的因素分解上来。首先,反映技术进步效应的综合能耗强度的下降成为所有细分产业部门二氧化碳排放减少的最为重要的因素。2002—2007年间,所有28个行业由于能源消耗强度的下降均对本行业的碳排放的减少起到了积极作用。从各大产业的情况看,虽然能源工业与重制造业总的二氧化碳排放量增加最多,但由于能耗强度的降低而带来的二氧化碳减排量却最大的,它们在2007年比1997年各自减少了14.0亿吨与8.9亿吨的排放;再次是服务业与轻制造业,能耗强度下降使得这两产业二氧化碳排放量分别减少了0.93亿吨与0.92亿吨。而农林牧渔业、采掘业、其他制造业、建筑业二氧化碳排放的减少量在62万~2800万吨。

虽然说各产业对化石能源消费结构的变动在总体上带来的二氧化碳排放的增加,但一些产业的碳排放也是下降的。例如,农林牧渔业、建筑业、服务业源于化石能源消费结构的变化带来了二氧化碳排放的减少,甚至由于这一效应导致的石油和天然气开采业碳排放的下降带来了整个能源工业二氧化碳排放的下降。综合地看,由于重制造业中最为耗能的金属冶炼及压延加工业消耗了更大比例的煤炭,导致重制造业整体的二氧化碳排放量增加,而正是由于能源结构消耗比例这一方面的变化所导致的重制造业碳排放的增加,致使能源结构变动带来了整体产业二氧化碳排放量的增加。当然,正如前文所指出的,由于能源消费结构的变化幅度较小,该因素带来的二氧化碳排放的增加量也在五大影响因素中是最小的。

从产业关联结构变动的影响看,该因素只促使服务业与农林牧渔这两大产业二氧化碳排放的下降,而其他大类产业的排放量却是增加的,尤其是能源工业与重制造业这两大高耗能、高排放的产业的二氧化碳排放量分别增加了11.8亿吨与5.3,两者合计占到了该因素所导致的中国产业二氧化碳排放增加量的100%。显然,能源工业与重制造业对中国二氧化碳的排放起到了举足轻重的作用,因而产业关联结构的变化总体上带来了中国产业二氧化碳排放量增加了约17.2亿吨。

2002—2007年间,最终需求结构变化对二氧化碳排放的影响在不同的产业上呈现了不同的特征。该因素一定程度地减少了农林牧渔业、采掘业、能源工业、建筑业的二氧化碳排放,但却使得轻制造业、重制造业和服务业二氧化碳排放和增加。由于需求结构的变化使得重制造业增加了1.4亿吨的排放量,而那些源于这种结构变化所导致的产业二氧化碳减排的量都相对较小,即使是能源工业的减少量也只有0.39亿吨,因此,最终需求结构变化总体上带来了中国产业二氧化碳排放增加了0.94亿吨。

如果说最终需求结构变化对各产业二氧化碳排放的影响不尽相同的话,最终需求总量的变化则无一例外地增加了所有产业二氧化碳的排放。事实上,2002—2007年间,由于最终消费、资本形成以及出口需求总量的扩张,使得各产业二氧化碳排放合计增加了33.98亿吨,是全部产业二氧化碳排放增加量的约1.3倍。从这一因素对各产业碳排放的影响看,仍然是能源工业与重工业二氧化碳排放的增加量最大,分别为15.6亿吨和12.6亿吨,其次是服务业、再次是轻制造业,最终需求总量的扩张使得这两个产业二氧化碳排放量分别增加近3.3亿吨和1.3亿吨。

3.2 2007—2012年中国分产业二氧化碳排放变动因素分解

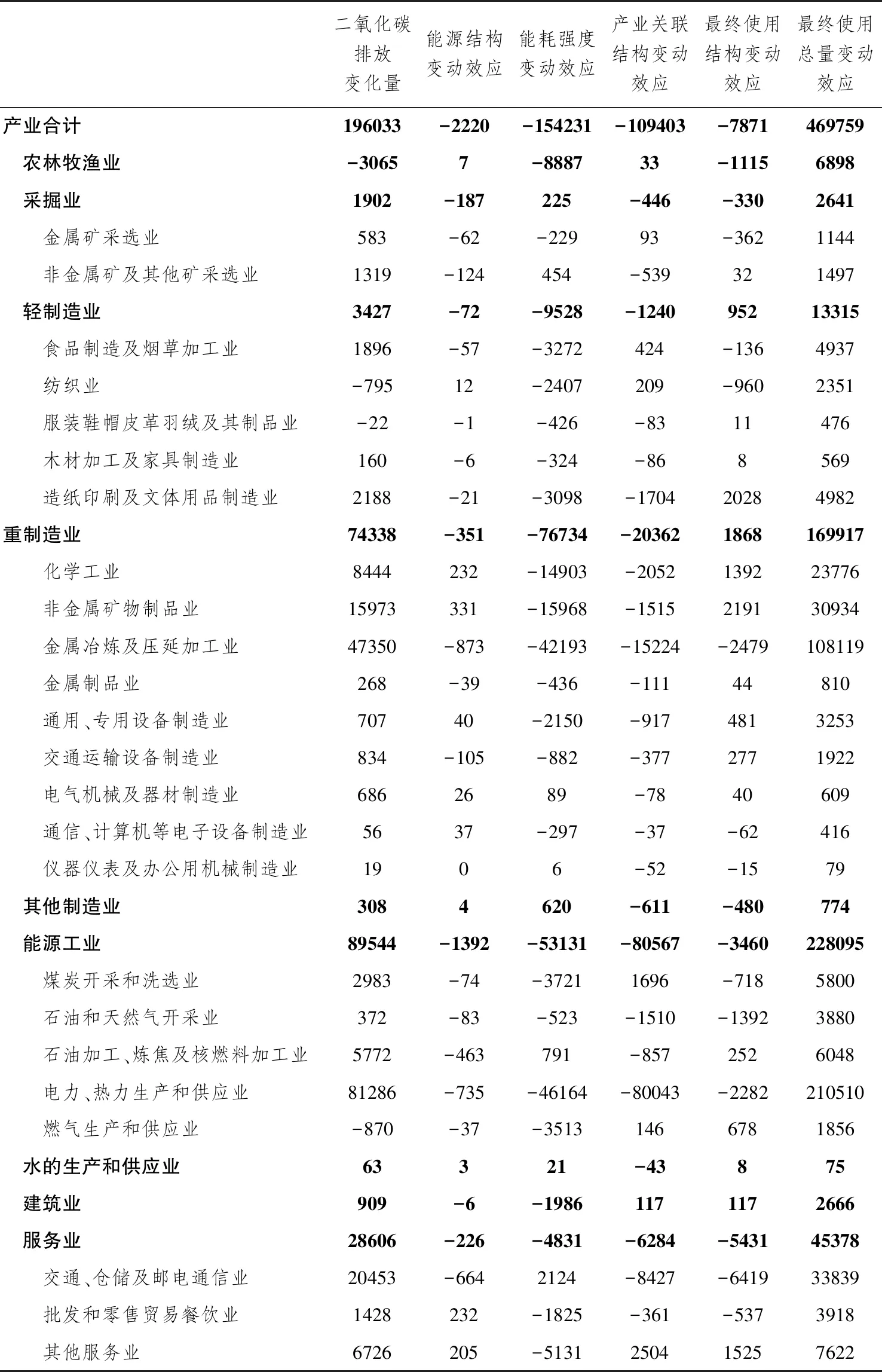

虽然2002—2007年间,随着中国经济的快速发展,产业二氧化碳排放迅速增加,但始于2007年底的全球金融危机,影响了世界经济和发展,阻滞了中国经济高速增长的步伐,各产业二氧化碳的排放增速也随之下降。表1的测算结果显示,2007—2012年间,中国产业二氧化碳排放总量增加了约19.6亿吨,5年间增长了34.1%,比2002—2007年的增长幅度下降了52.6个百分点。

表3进一步给出了通过LMDI法测算的2007—2012年间中国28个产业部门二氧化碳排放的因素分解状况。表中数据显示,与2007年相比,2012年能源工业排放的二氧化碳增加了近9.0亿吨,重制造业增加了7.4亿吨,虽然两者合计的增加量占全部产业二氧化碳排放总增加量的比重有所下降,但仍高达为83.6%,因此,这两大产业碳排放的变动,仍然对中国整个产业的排放起着举足轻重的作用。在能源工业中,仍然是电力、热力生产和供应业主导了排放的总体状态,2012年比2007年多排放了8.1亿吨,虽然比1997—2007年的排放增加量少近5亿吨,但仍然占整个能源工业排放增量的90.8%。在重制造业中,仍然是金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、化学工业这三大行业决定着重制造业的排放规模,2007—2012年间,它们各自排放的二氧化碳的增加量分别占重制造业排放增加量的63.6%、21.5%与11.4%,三者合计的比重已达到96.5%,仅比2002—2007年时的比重下降了1个百分点。

表3 2007—2012年中国产业二氧化碳排放变化的因素分解 单位/万吨

与2002—2007年的阶段相比较,2007—2012年间,农林牧渔业的二氧化碳排放由增加0.26亿吨变为减少0.31亿吨;同时,轻制造业二氧化碳的排放增量也由前5年间的0.63亿吨下降到该5年间的0.34亿吨,减少了大约一半的规模。另外,除了重制造业与能源工业的二氧化碳排放量也在这5年里有所下降之外,建筑业与服务业的排放量却比前5年的排放量增加了,尤其是服务业,由前5年的增加2.09亿吨变化为该5年的增加2.86亿吨,成为影响中国二氧化碳排放的第三大类产业。当然,服务业排放量较大幅度的增加,主要来源于交通业,随着中国公路交通规模的迅速扩张,车辆燃油排放的二氧化碳也大幅增加了。

从各产业二氧化碳排放变动的因素分解看,2007—2012年间,除了能耗强度的下降仍然是促成绝大多数产业碳排放减少的最为重要的因素之外,能源消费结构的变化、产业关联结构的变化以及最终使用结构的变化都由前5年里的促进二氧化碳排放演变为减少二氧化碳排放。只有最终使用总量变动这一因素仍然是二氧化碳排放增加的促进因素。

表3的数据显示,能源消费结构的变化除了促使农林牧渔业、其他制造业与水的生产和供应业二氧化碳排放略有增加之外,对其他大类产业都起到了减排效应。其中,仍然对能源工业的减排效应最大;其次是重制造业、再次是服务业。同样地,在能耗强度的变动对各大类产业碳排放的影响中,除了采掘业、其他制造业以及水的生产和供应业这三类产业外,其他各大类产业由于能耗强度的下降均减少了二氧化碳的排放。尤其是在重制造业与能源工业上表得最为明显,由于能耗强度的降低,分别带来了这两大产业二氧化碳排放量减少7.7亿吨与5.3亿吨。排在它们之后的分别是轻制造业、农林牧渔业、服务业与建筑业,能耗强度下降使得这些产业二氧化碳排放量分别减少了0.95亿吨、0.89亿吨、0.48亿吨与0.19亿吨。

与2002—2007年的阶段相比,2007—2012年间,产业关联结构的变化由促成排放增加的因素演变为促使排放量减少的因素。Leontief逆矩阵对整个经济系统的生产关联结构给出了最为综合的刻画,它不仅描绘了生产结构的特征、还刻画了各产业部门间的完全的关联关系。因此,这种产业关联结构的变化表明,在2012年各产业部门生产与2007年同样多的最终品时,各产业部门直接或间接消费了更少的化石能源,并排放了更少的二氧化碳。事实上,2007—2012年间,产业关联结构的变动带来了产业二氧化碳排放量少了10.9亿吨,其贡献仅次于能耗强度变动效应,而产业结构关联变动效应带来了除农林牧渔业之外的所有其他大类产业二氧化碳排放的减少。

与1997—2007年的情况不同,最终需求结构变化的影响在2007—2012年间出现了逆转:由之前的促使二氧化碳排放的增加转变为促使排放下降。从表3的数据看,2007—2012年间,最终使用结构的变化虽然带来了轻、重制造业与建筑业二氧化碳排放的增加,但促成了其他大类产业碳排放的减少,尤其是促成了能源消耗与碳排放最大的能源工业二氧化碳排放的减少,表明2007—2012年间中国最终使用的部门结构从过去的能源消耗型开始向能源节约型转变。

与其他四项影响因素不同,最终使用总量的变化带来了2007—2012年间中国产业碳排放约46.9亿吨的增加量,比2002—2007年间由该因素变动所增加的排放量多出11亿吨。从各大产业的情况看,最终需求总量的增加使得能源工业增加了22.8亿吨的二氧化碳排放,重制造业增加了16.9亿吨的排放,这两产业占由于最终需求总量增加而导致的全部28个产二氧化碳排放增加总量的比重分别为47.9%与37.9%,仍然是最主要的二氧化碳排放“大户”。其次是服务业,增加的排放量的占比为14.6%;之后依次是轻制造业、农林牧渔业与建筑业,它们多排放的二氧化碳占全部产业多排放的二氧化碳的合计的比重分别为1.7%、1.4%与0.5%。

3.3 2012—2017年中国分产业二氧化碳排放变动因素分解

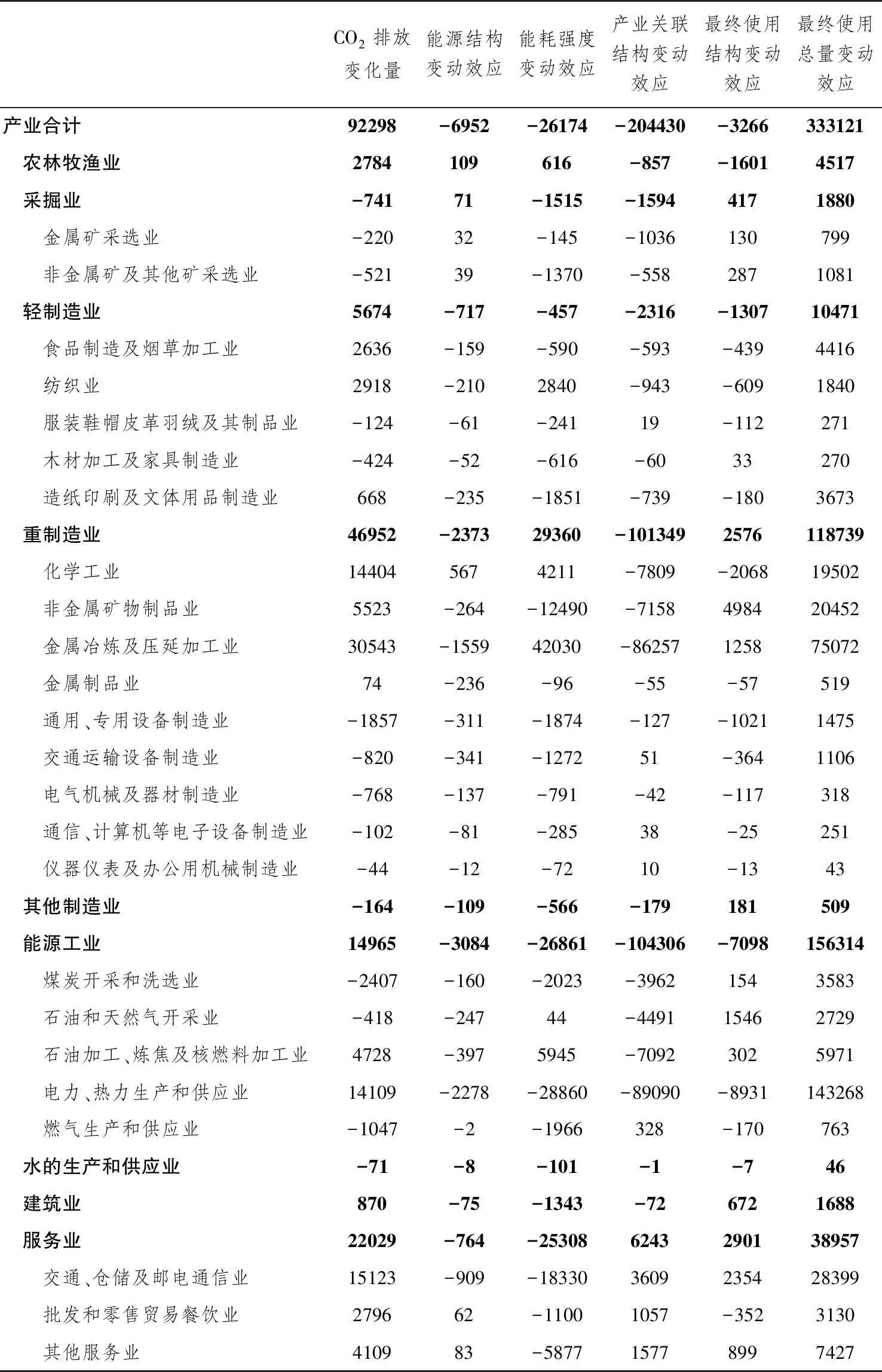

正如前文所述,2012—2017年,中国经济由过去的高速增长阶段开始转入中速增长阶段。随着经济增长步伐的放缓,对化石能源的销量以及由此产业的二氧化碳排放量也进一步减少。2012—2017年间中国产业二氧化碳排放的增加量约9.2亿吨,比2007—2012年间的排放增加量再次下降了大约10.4亿吨(表4)。从各大类产业看,该5年里仍然是重制造业二氧化碳排放的增加量最大,约4.7亿吨;其次是服务业,排放的增加量约2.8亿吨,能源工业降到了第三的位置,排放的增加量约1.5亿吨。服务业已超越能源工业位居排放增加量的第二,意味着服务业在中国整个经济中占剧越来越重要的地位,(4)事实上,从2012年开始,中国的第三产业产业的增加值已超越了第二产业,而在2015年,就已占据了中国GDP的“半壁江山”。2017年时中国三次产业的比例为7.6∶40.5∶51.9。因此,服务业二氧化碳的排放量所占比重也将越来越大。

从五大因素对产业二氧化碳排放变动的影响情况看,2012—2017年基本延续了2007—2012年的特征:只有最终使用总量的变动对产业二氧化碳的排放起促进作用,而其他四大因素的变动都起到了减排的作用。

表4 2012—2017年中国产业二氧化碳排放变化的因素分解 单位/万吨

由于经济增速放缓,源于最终需求扩张带来的产业二氧化碳排放的增加量由前5年的46.9亿吨下降到了2012—2017年的33.3亿吨,而其中各大类产业增加的排放量的比重与前5年相比变化不大:排在前三位的仍然是能源工业、重制造业与服务业,增加的二氧化碳占比依次为46.9%、35.6%、11.7%,但它们各自的排放量都比2007—2012年间小一些。

在能源消费结构变动带来的二氧化碳减排的影响方面,2012—2017年的减排量为0.69亿吨,比2007—2012年的0.22亿吨进一步扩大了。主要贡献来自于能源工业与重制造业,由于化石能源消费的结构变化,该两传统的能源消耗“大户”分别减少了0.31亿吨与0.24亿吨的二氧化碳排放。而在2007—2012年间,由于能源结构变化导致该两产业二氧化碳减排量分别只有0.14亿吨与0.04亿吨。

能耗强度的下降带来的产业二氧化碳排放进一步减少,在2012—2017年间为2.61亿吨,与2007—2012年所带来的15.4亿吨的减排量相比,该因素的减排贡献出现了大幅度的下降。究其原因,主要是化学工业与金属冶炼及压延加工业能耗强度的增大带来了二氧化碳排放的增加而不是减少,从而使得重制造业能耗强度变大而导致该因素成为促使碳排放扩张的因素而不是减少的因素。

2012—2017年间,产业关联结构变动进一步带来了二氧化碳排放减少20.4亿吨,是2007—2012年该因素变动所带来的二氧化碳减排量的2倍。该效应已远超能耗强度变动带来的碳减排效应,成为2012—2017年间促使产业碳减排的第一重要的因素。从该因素对不同产业二氧化碳排放的影响看,除了增加了服务业的碳排放外,几乎对其他各产业都起到了减排的作用。当然,这种减排作用在能源工业与重制造业那里体现得最为明显,带来该两大产业分别减排10.4亿吨与10.1亿吨。

与2007—2012年间的情况相仿,最终使用结构的变化在2012—2017年间仍然带来了产业二氧化碳排放的下降,但贡献力度为所减弱。2012—2017年减源于该因素变动的减排效应为0.33亿吨,而2007—2012年间则为0.79亿吨。最终使用结构变化除了仍然像2007—2012年间那样造成重制造业与建筑业二氧化碳排放的上升之外,在2012—2017年间还造成了采掘业与服务业的碳排放由减少变为增加,尤其是服务业增加了近0.3亿吨,几乎与最终使用结构变化带来的全部产业二氧化碳减排量的合计规模持平。这也进一步反映了中国的最终使用的部门结构正在向服务业转移,未来服务业将可能成为影响中国产业二氧化碳排放越来越重要的产业部门。

4 基本结论与政策启示

二氧化碳的排放是与经济发展过程相伴生的,在中国经济发展的不同阶段,化石能源的消费需求有所不同,产业二氧化碳排放也随之波动。本文将LMDI方法与投入产出结构分解技术相结合,将各产业化石能源二氧化碳排放的变动分解为能源结构变动效应、能源强度变动效应、产业关联结构变动效应、最终需求结构变动效应以及最终需求总量变动效应这五大因素的影响,对2002—2007年、2007—2012年、2012—2017年继续三个5年里中国产二氧化碳排放进行了较为详尽的因素分解分析,得到以下基本结论。

第一,经济发展是影响中国产业二氧化碳排放最重要的因素,在中国仍然以煤炭、石油、天然气这三大化石能源为主要能源消费对象的大环境下,经济的发展、需求的扩张必然带来二氧化碳排放的增加。因此,要从根本上减少中国的二氧化碳排放,一定要改变能源消费结构,即需要逐步实现从化石能源向核能以及太阳能、风能等可再生低碳能源的转变。

第二,以当前中国化石能源消费的结构看,虽然煤炭的消费比重在下降、石油、天然气的比重在上升,这一定程度地减少了中国产业的二氧化碳排放。但由于化石能源消费结构变动幅度较小,还不能对中国产业二氧化碳的减排起到较大的作用。

第三,能耗强度变动效应对中国产业二氧化碳排放的减少起到了举足轻重的作用,但从变化趋势上看,该因素的减排作用在逐渐减弱。这意味着需要依靠技术进步以加强对核心低碳技术的进一步开发、掌握和规模化利用,意味着需要进一步提高能源使用效率,更意味着低碳、清洁能源的使用是减少中国二氧化碳排放的根本。

第四,产业关联结构的变化既可能带来碳排放的增加,也可能带来碳排放的减少,随着中国服务业比重的进一步上升,产业关联因素的减排功能会持续发挥作用。

第五,在需求的细分因素上,投资与出口作为拉动中国经济增长的主要因素,从而也成为中国产业二氧化碳排放的主要原因。因此,加快经济增长方式的转变,尤其是减少对投资需求的过度依赖,调整投资结构,靠技术进步与加强管理以提高投资效益,将会对二氧化碳排放的减少产生积极的作用。同时,积极调整出口产品结构,适当地减少出口总量,应是目前中国抑制二氧化碳排放大幅度攀升的重要路径。另外,进口替代是抑制中国产业碳排放的主要因素,积极而适度地增加进口总量可能是未来减少中国产业碳排放的一个很具潜力的途径。

第六,从产业层面的情况看,能源工业与重制造业无疑是中国产业二氧化碳排放的两个“大户”,因此,努力降低能源工业与重制造业能耗强度、改变能源消费结构将是未来中国产业二氧化碳排放减少的主要保障环节。当然,随着第三产业的快速发展,服务业逐渐成为中国产来二氧化碳排放的另一个重要产业部门,因此调整服务业的能源消费结构、加强中国居民的低碳消费意识、强化居民的低碳生活方式,如倡导低碳出行方式以减少交通参与的碳排放,都会减少服务业的二氧化碳排放。