一份迟到的献礼

2020-07-09邹向平

摘 要: 邹鲁(1927—1972)出生于四川,1949年7月毕业于四川省立艺术专科学校(四川音乐学院前身),并于1955年9月至1960年7月,由国家派送苏联,留学莫斯科柴可夫斯基音乐学院。他以传奇的一生映照出中华人民共和国初建时期作曲家们追求创建中国乐派的理想和勤奋实践。青年时期的邹鲁曾经为中华人民共和国的建立而讴歌,并以教书育人和音乐创作做为一生的工作。他的主要音乐作品无疑属于在那个得天独厚的留学莫斯科期间所创作,由此毕业作品《交响狂想曲》《交响组曲》和一些室内乐作品成为他的代表作。这些作品生动地反映出那个时代向上的精神面貌及民间朴实和充满生机的气息。突如其来的医疗事故使这位本有一番壮业可为的中年音乐杰出人才不幸早逝,不止是给当时的四川音乐界,也是给中国的作曲事业带来许多的遗憾。

关键词:邹鲁;中国作曲家;《交响狂想曲》

中图分类号: J639 文献标识码: A

文章编号: 1004 - 2172(2020)02 - 0119 - 09

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2020.02.017

年9月,在成都的一次音乐会后我碰到中国音协的主席、作曲家叶小纲,向他提起我父亲有交响乐遗作,希望有机会能够演奏,叶小纲当即回答我:“老爷子的作品一定要演奏!”随后的年底,我又接到中国音乐学院作曲系主任金平的电话,告诉我中国音乐学院的“中国经典管弦乐作品音乐会”需要我提供父亲的管弦乐作品,于是我将《交响狂想曲》这部作品推荐给了他。当2019年11月1日、11月26日,北京和上海的听众听到《交响狂响曲》这部作品时,我第一个想到的是,如果没有中国音协联合中央音乐学院、人民音乐出版社共同策划和启动这一载入史册的“庆祝中华人民共和国成立70周年——中国交响乐作品展演”的“国家音乐庆典项目”和中国音乐学院“中国乐派高精尖创新中心”的“中国经典管弦乐作品音乐会”项目,这部搁置了近30年的作品或许不知道什么时候才能获得重新演出的机会。我发自内心地感谢叶小綱和金平在策划、操作这两件中国艺界大事上的眼光与艺术水准,也感谢邵恩指挥与中国乐派交响乐团,叶大林指挥与上海爱乐乐团在演奏作品上所花的功夫。

狂想曲的主旨

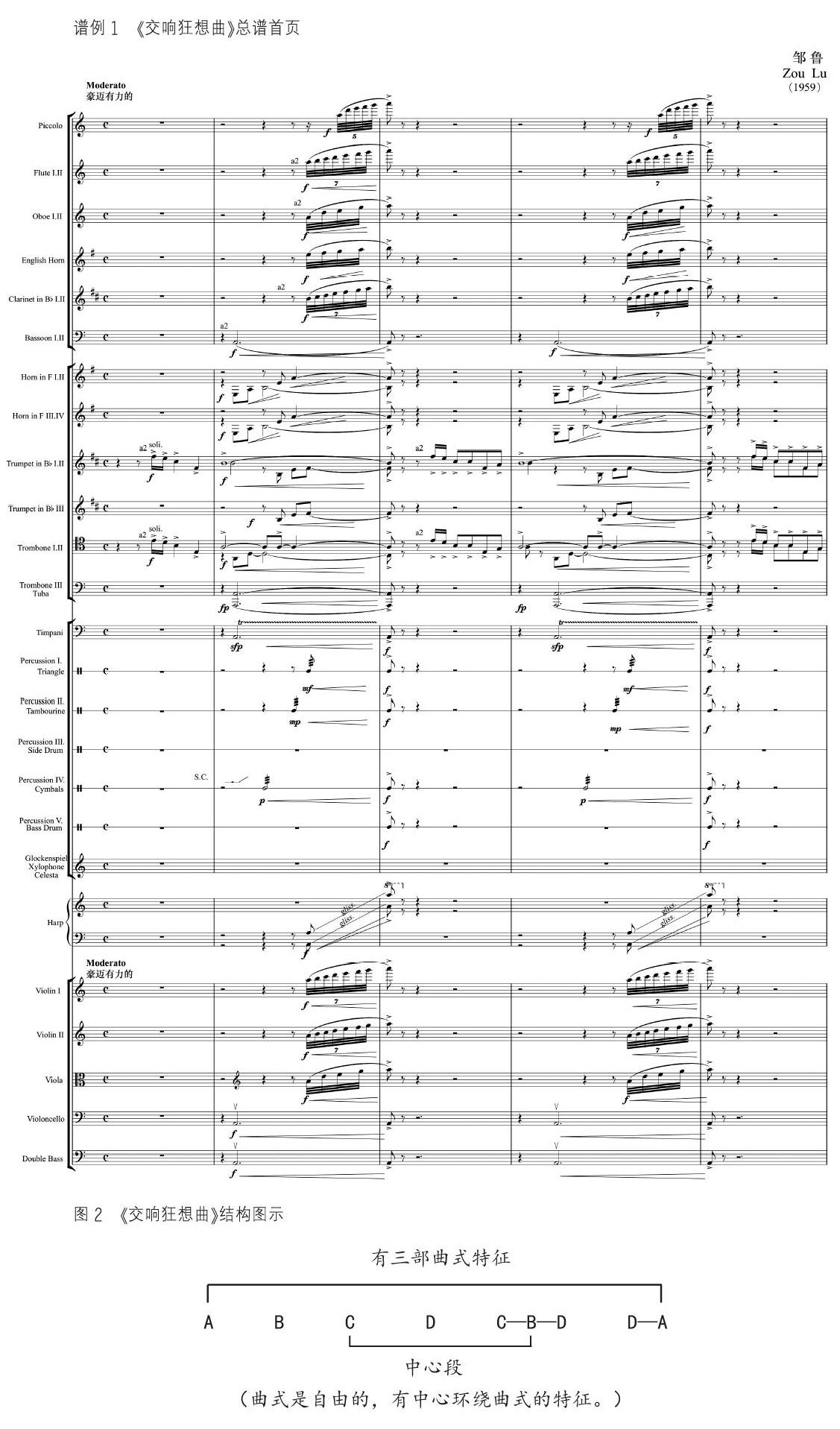

当个人的时运与民族的时运融为一体,当音乐记录了这段时运的个人情怀,当音乐技术和艺术构想都不愧色地记忆了这段时运,那将会是一部好的作品。父亲《交响狂想曲》的诞生、首演与复演正是这样。1949年的12月31日,成都市民万众欢迎解放军进城的一辆军用卡车上站着几十位青年人,其中有来自成都艺专“民主青年协会”的青年——邹鲁(图1)。10年之后的1959年,父亲完成了莫斯科柴可夫斯基音乐学院毕业作品之一的《交响狂想曲》(谱例1),当时这部作品仅以双钢琴的形式作了毕业作品演奏。

作品的主旨在下面的记录中可见一斑(依据邹鲁所写的作品简介),结构图示见图2。

第一段,(引子性质的)豪迈、壮阔,意味英雄气概的人民和伟大祖国的风貌。

第二段,变奏的,主题采自云南民歌绣荷包,开头是田园风味的,歌唱性的,而后是舞蹈的、热烈欢腾的。

第三段,信天游(陕北民歌)作主题,深厚的,抒情的,对祖国历史的怀念与颂扬。

第四段,创作主题,轻快热烈的舞蹈,乐观的情绪。

第五段,优美、抒情、清淡而色彩性的,是第二、三段主体同时叠置的复调结合,这之后有一个第四段省略再现。

第六段,辉煌的尾声,是引子主题和第四段主题主要音调的重叠再现,音乐性质这里已有所改变,象征英雄的祖国人民以巨人的步伐向前迈进。

七星照月

1949年以前,四川盆地中部大丘陵地区的仁寿县有一个分水小镇,分水街场横卧在月牙状大丘陵的东侧面,正对面有7个一字排开的山包,街上人称此地势为“七星照月” 。据街上的人回忆,“那时你父亲在读街上的私塾,他经常在崖边的一颗大黄角树的树杈上读书。”父亲自幼喜欢绘画和音乐,在仁寿中学毕业后,在一个学绘画的叔伯大哥的指引下,来到省城成都准备考绘画专业,然而,一个偶然机会让他临时改变原先准备考美术专业的决定,改考音乐专业。那时学校的音乐科包含了所有的音乐专业 ,作曲老师有许可经教授、刘文晋副教授,钢琴老师有蒋樵生等。巴蜀虽出俊才,但是音乐师资的雄厚还得益于抗日战争时期的民国文化中心向内地转移,彼时成渝两地云集了不少国内的艺术名流:1939年的建校鼻祖熊佛西 和国内知名教授,如“四川省立戏剧教育实验学校”初期任教的青年钢琴家王云阶 、歌唱家郎毓秀 、大提琴家俞鹏 等;改为“四川省立艺术专科学校”之后的第一任校长李有行 以及曾在学校任教的音乐家,如蔡绍序(声乐)、何惠仙(钢琴)、马革顺(视唱练耳)等;先后在校学习过而后来闻名于中国的音乐家,如作曲家罗忠镕、汪立三、蒋祖馨、李有为(茅地)、曾繁柯,歌唱家郑兴丽、申学庸 、韩德章,钢琴家石中强等一大批青年音乐家,都出自于这个西南最有文化艺术底蕴的国立学校。

时运

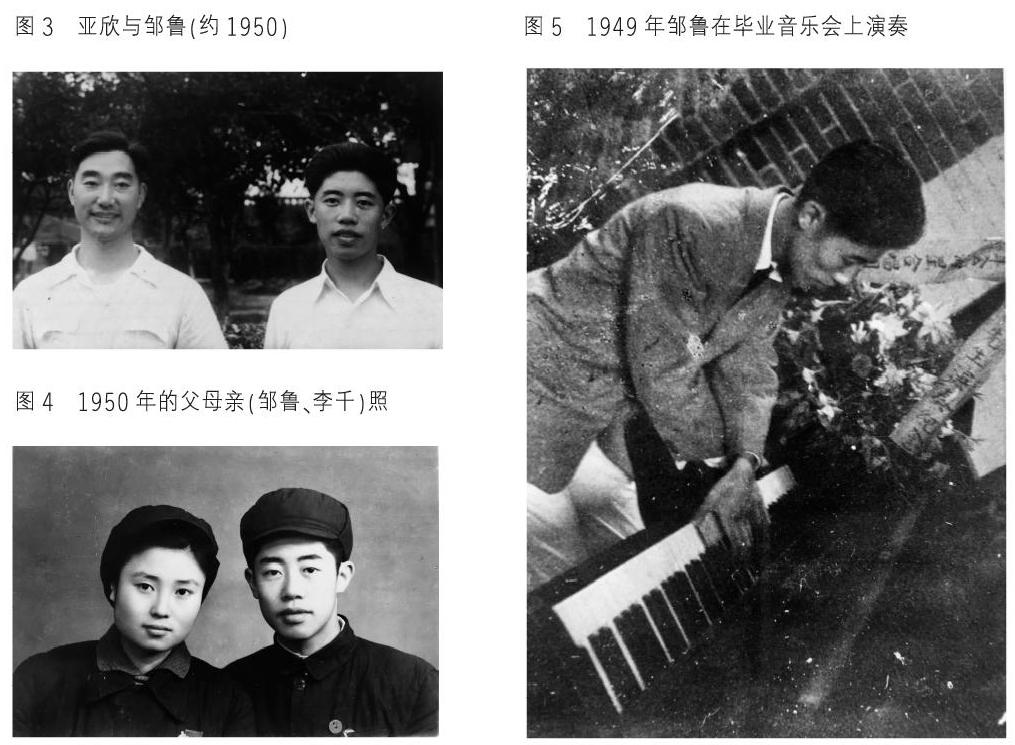

1950年,进驻西南音专的军管会代表,是南下大军中一位来自鲁迅艺术学院晋西分院音乐系的部队青年作曲家亚欣 (图3)。据亚伯伯的口述:“当我接任后第一次来到老音专大门口时,来迎接我的就是你的母亲李千 同志,她穿着当时革命青年流行的裙装,洋溢着青春的魅力……”

这位有才华的军队文化干部很快成为我父母的挚友,尽管来自不同的背景,在争取中华民族摆脱国民党腐败统治下的命运曾经是他们的共同理想。前夕,父亲曾因参加中国共产党的青年外围组织“民主青年协会”,几经躲避和藏匿才逃过了被捕的危险。亚伯伯在多年后追记父亲的诗文中写道:

“你作为大众歌手,

谱写了众多深受平民喜爱的心声,

你作为人民乐师,

奏出了从钢琴到管弦的丰富音律。

你在黑暗中求索光明之路,

期盼着红旗漫卷时扬眉吐气。

……”

由于亚欣对父亲政治和专业水平的了解,在1954年遴选留苏预备人员的工作中,他是力荐父亲成为进京(津)参加留苏国家考试第一人选的校方领导人之一。

1953—1960年,4批在莫斯科音乐学院学习的作曲家分别是:吴祖强、杜鸣心(中央音乐学院),朱践耳、瞿维(中央新闻电影制片厂),邹鲁(四川省立艺术专科学校),美丽其格(中央音乐学院)。郑小瑛回忆当时在钢琴面试演奏考场门缝里窥见父亲演奏贝多芬的《月光奏鸣曲》,对他演奏的熟练程度大为惊叹。据父母说,“老艺专10多名学生为争练一、两台老钢琴而排队,夏日夜为了躲避蚊虫的叮咬把钢琴用蚊帐笼罩起来昼夜练习”,可见用功的程度。当得到国家留苏预备部通知父亲被录取的消息时,整个老川音(1954年称为西南音专)的100多名教职员工整夜无眠,父亲的家乡传出“七星照月,邹鲁出国”的佳话。

留苏轶事

20世纪50年代,中国向苏联先后派出7455名留学生,他们是科技、经济和文化领域里,经国家在政治和专业上严格挑选的优秀青年专家,在中国对外留学潮的记录上有“第10次留学潮”之称(前9次为庚子赔款后向日、俄、欧美各国家的留学潮)。一篇题为《二十世纪五十年代中国作曲家留苏期间音乐创作研究》的博士论文较详细地研究过留苏学生的创作与学习背景 。文中谈到,从1953年到1960年,先后前往世界一流水平的柴可夫斯基音乐学院学习作曲的6位作曲家年龄相差10来岁,他们是吴祖强(1927— )、杜鸣心(1928— )、朱践耳(1922—2017)、瞿维(1917—2002)、邹鲁(1927—1972)和美丽其格(1928—2014)。留苏学习作曲的学生约占总留苏学生的0.8‰,但由于各种原因,研究瞿维、邹鲁、美丽其格音乐创作的成果微乎其微。

留苏学生的音乐生活十分丰富,他们经常在音乐学院、莫斯科大剧院观看交响乐、芭蕾舞和歌剧,这极大地丰富了他们的视野(图6)。瞿维、朱践耳和父亲同时师从于精通俄罗斯民族音乐的著名作曲家谢·阿·巴拉萨年(Сергей Баласанян) (图7)。在上课时,巴拉萨年同时听取每位中国留学生的作曲构思,提出改进意見并进行批注。在父亲的笔记中,有一段关于与主科老师巴拉萨年在艺术观点上因意见相左而产生的不愉快经历的记载,他曾有想换主科老师的想法,我赞赏父亲面对大师并不盲从,有独立的思想和人格。

五十六年前的一次首演

1960年夏,常苏民 院长派出川音人事科长陈光发 赴京,准备在出国留学人员分配工作之前将父亲接回母校任教。由于当时北京稀缺留苏作曲人才,中央直属音乐院团都有争抢留苏人才的意愿,留在北京工作对父亲来说是十分容易的一件事情,但素有爱才之称的常苏民院长急于想要父亲回母校任教。回母校后,父亲一直在作曲系担任教研组组长和作曲课讲师。在本科教学中,他培养的学生有后来成为作曲家的黄万品、毛青兰、张光荣、白全珍、傅晓、唐中禄等。1963年,著名指挥家韩中杰率前中央乐团在蓉城首演《交响想狂想曲》,分别在四川音乐学院音乐厅和市中心提督街军影剧院演出,算得上四川音乐界空前的一件大事,因为之前从没有过如此大阵容在四川演奏中国作曲家的交响作品。我的小学老师廖晓描述当时的情景:“记得大约是1963年,在音乐学院礼堂听音乐会,那天正是你父亲的《交响想狂想曲》的演奏,只看见你父亲在台前台后忙碌,我对交响乐不熟悉,但仍然听完了演奏,感觉是有一点醉了。”首演是作曲家的节日,记得当时父亲还领我去后台见正汗流浃背卸妆的韩中杰先生。在川音老演奏厅坐满前中央乐团的全体乐队演奏家,也是有史以来仅有的一次。

梦求四川有一个管弦乐团

在父亲的抽屉里有一份关于建立四川乐团的报告,这个报告是时任四川音乐学院院长的常苏民在1970年初旨意我父亲起草的,拟上报当时四川主管文化的领导和机构。尽管“文革”中曾经有省、市歌舞团演出过样板戏,但四川却一直没有一个全编制的全职管弦乐团,常院长感到有成立管弦乐团的必要。1972年,由于医疗事故造成先父极不幸地英年早逝,常院长痛心疾首,在办公室喊着要状告医疗误诊的医院,要与他们官司一场。80年代初,常院长即将退任职位,在提议新院长人选时,想起10年前去世的父亲不禁深感遗憾地呼出:“唯有邹鲁能胜任新院长!”

父亲在《建立四川乐团的理由》(1970)的报告中写道:

“拥有七千万人口的四川是我国重点建设的三线地区之一,是重要的战略后方,随着革命建设事业的全面发展,将出现的文化建设高潮中,音乐艺术建设发展也是重要的一环。

四川长期以来一直没有一个编制完备、受过一定的专门训练而具有一定水平的专业乐队和这样的专门演出机构,现有的文工团宣传队等演出团体中的乐队、规模小,乐队编制不健全,水平低,又因其性质和任务的不同,多为伴奏歌舞而用,所以演出作品的形式范围有相当的局限性,不能适应多种艺术形式演出的需要,再加上没有条件也根本不能胜任某些类型作品(如交响乐、协奏曲、交响大合唱、大型歌剧、话剧及电影的配音等)的演出任务……”

父亲最终没能听到四川的交响乐团的演奏。

总谱遗失与两次录音版本

1980年左右,在四川人民广播电台担任文艺部主任的母亲找到中央乐团指挥韩中杰,请求中央乐团再次演奏《交响狂想曲》,由韩中杰执棒中央乐团在作品首演的18年之后将此曲再次作了演奏和录音,由中央广播电台权威的留德高级录音工程师邓先超负责将作品用当时最新进口的立体声录音设备作了录音保存。邓先超在信中写道:“作品写得很好,很有交响性,选用了中国民间素材,但仍很有气势。足见邹鲁同志创作上的功力。该节目是采用强度立体声技术制作,可与单声道兼容……”录音于1983年6月19日18时在中央人民广播电台播出,在当时电视还不太普及的中国,中央电台的播出让很多听众接触到这部作品。但总谱在演出后寄出的过程中不慎丢失,后来终于找回。韩中杰在信中说道:“我虽然很自信不会在我这里丢失作曲家送来的原稿(至少历史上从未发生过),但邹鲁同志的《交响狂想曲》终究在我用过后丢失的,不管自己有没有责任,一位去世的朋友的珍贵的遗稿找不到了,那我心里是很不好受的,也多少有些压力,所以来信告知已找到,我是感到非常的高兴的,也谢谢你及时来信。我想我们近几年内总会有机会再来四川演出,届时一定来拜访你家。”遗憾的是,30年前的开盘式模拟大录音机和录音带由于没有及时转录为数码资料,现在网上能够听到的韩中杰版已经是后来从盒式小卡带转录的,但指挥对作品各方面的把握都十分到位,使作品大为增彩。

1984年的“蓉城之秋”音乐会上,由著名指挥家熊冀华先生指挥峨影乐团首演了父亲的另一部作品《交响组曲》,获得四川音乐界的高度评价。1992年,四川音乐学院举办的“邹鲁逝世二十周年作品音乐会”上,熊冀华先生再次指挥成都市歌舞剧院管弦乐队演出了父亲的《交响狂想曲》和《交响组曲》。已故著名作曲家和音乐学家俞抒先生在听罢这版《交响狂想曲》之后写道:“这部作品的创作,事实上代表了50年代中国青年作曲家们所普遍追求的艺术标准。也许当时的青年作曲家们并没有发表什么宣言以阐明什么主义;然而,却无限忠诚的地遵循着一个原则,即‘文艺为人民服务,立足于社会,面向着群众。在这个思想指导下,青年作曲家们一方面以无限崇敬的心情对中国传统文化倍加礼赞,一方面又极其严肃地承认世界人类文化发展的尊严。于是,在总谱上,我们见到时而壮阔强劲,时而优美深情,时而炽烈奔放,时而雄奇伟岸。各种幻想塑造出的特殊空间纷呈于眼前。”

1994年,父亲留苏的同窗曹鹏先生打电话告知我,“你父亲所作的交响和管弦乐作品请寄给我,我所执棒的‘马可波罗乐团准备演奏一大批中国老作曲家的作品并存档,一个有远见的音乐公司将录制和保存这些珍贵的作品,待将来有机会将会出版。”当时我毫不犹豫,赶快将先父的两部现成乐谱找出,按照曹伯伯的建议,“把一些独奏曲或室内乐也加以配器,组合为一张邹鲁管弦乐专辑”,又挑选了父亲另外的一些室内乐作品,在完成配器之后,将七、八部管弦乐队编制的作品一起寄到上海。在几年之后,我果然收到了曹伯伯寄来的一盘《邹鲁管弦乐作品》CD录音的备份。这是一盘包含了父亲主要作品的专辑,其中的《交响狂想曲》是最近的演奏记录——1995年上海录音。曹伯伯在那一两年录了许多在世和不在世的中国作曲家的作品,在90年代一个私人录音公司的支持下,完成了一个中国音乐界了不起的大事,而曹伯伯终于在2019年获得金钟奖“终生成就奖”。

2019年11月26日晚,“慶祝中华人民共和国成立70周年——中国交响乐作品展演”的第8场演出在上海交响乐团音乐厅亮相,上海爱乐乐团不负众望的精彩演奏,再一次将父亲60年前创作的《交响狂想曲》完美地呈现在期待的观众面前,这是父亲对祖国的一份迟到的献礼。音乐会上,在简短自信的前奏动机后,奋进有力的段落随之展开。在跌宕起伏的音乐之中,两段耳熟能详的间奏引出民歌主题,一段是舒缓歌唱的云南情歌“小河淌水”,另一段是回转悠长的陕北民歌主题,两段勾画民间之情和陕北情节的音调让人回想到20世纪50年代。那是一个充满热情、乐观向上的年代,我们的父辈们经历过,曾经为中华人民共和国的建立而奋斗的人们经历过,犹如人生的青春时代。民歌主题几次起伏,结合有对比的风格化变奏,雄浑之声与深情之韵得到在场观众由衷的赞赏。演出当晚和第二天,上海十多家媒体相继给以隆重版面报道了音乐会之前的采访见面会和音乐会盛况。

“当晚音乐会在《交响狂想曲》中拉开帷幕,这是一首感情丰富,为建设未来富强新中国的理想而热情讴歌的交响性作品。”

“《交响狂想曲》表达出对人民、对祖国大好河山的热爱之情和对历史的深情回望。”

“这部作品很少有机会由交响乐团公开演出,总谱也曾经丢失过,这次上海爱乐乐团演奏的是第四个版本”

“这是邹鲁留学莫斯科柴可夫斯基音乐学院的毕业作品,是一首为建设未来富强新中国的理想而热情讴歌的交响性作品。”

“中国文联副主席、中国音协主席、本场音乐会艺术总监叶小纲把邹鲁的《交响狂想曲》选为开场曲。” 叶小纲介绍说:“本场音乐会选取了不同年代、不同风格的作品,展示了中华人民共和国成立70年来,中国音乐家在交响乐领域做出的努力,同时也显示了中国音乐向未来发展的展望。”

以直爽开朗性格著称的当代作曲家郭文景,在2019年11月26日同台演出后有几段肺腑之言,“1972年10月,作曲家邹鲁因医疗事故,45岁英年离世,震惊四川音乐界,由此我第一次听到了这个名字和他当年考上留苏的传奇故事。2019年11月26日,我第一次听到了他的作品,听后我感觉邹鲁跟他的留苏同学吴祖强、杜鸣心、朱践耳、瞿维完全是一个级别的作曲家。对此,我十分佩服苏联的作曲教学水平,把5位中国学生训练得如此整齐。”他感叹道,“邹鲁学成回国干嘛不留在北京上海。别的不说,京沪二地低级医疗事故总要少一些吧。” “我说邹鲁留苏归国不应该回成都,咱还是温个故吧。莫扎特不离开家乡萨尔茨堡奔赴维也纳行吗?贝多芬不离开家乡波恩去维也纳行吗?肖邦不离开波兰去巴黎行吗?毕加索不离开西班牙去巴黎混行吗?” “能听到邹鲁前辈的作品,从而对中国当代音乐增加一分了解,得益于中国音协从去年开始的大规模展演中国交响乐作品的举动,此事功德无量!”

最后,借一位微信乐友卢城的留言表达对父亲的怀念:“时已迁,人尽去,唯火热之情翻然于褪色乐谱之上。艺求琢,志在执,纷议之中唯广博睿取方留下绝代宏声。”

本篇责任编辑 张放

参考文献:

[1] 王晔.二十世纪五十年代中国作曲家留苏期间音乐创作研究[D].哈尔滨师范大学,2011.

收稿日期:2020-01-02

作者简介:邹向平(1951— ),男,四川音乐学院作曲系教授(四川成都 610021)。