翁方纲与《张迁碑》拓本墨缘考述

2020-07-09黄文雀

⊙ 黄文雀

清代乾嘉时期正处于帖学向碑学转换的关键时期,学术界掀起了一场关于对《张迁碑》等经典汉碑的热评,更有该时期书家发出“近人多宗《张迁》”之慨叹,碑派书法开始得到中兴。翁方纲[1]是最具典型的乾嘉学者之一,作为一个碑帖兼修的乾嘉学者,翁氏平生致力于对各类金石拓本的收集与比较,常有关于鉴定与收藏的经典著录散见于文集和题跋各处,其藏拓甚夥,且对《张迁碑》颇为注目,有多组《张迁碑》题跋传世。可见,翁氏书法虽多以更擅帖学称著,而他对碑的关注足令人动容。要知道,这一时期乾嘉学者们纷纷以此为尚,翁氏的碑拓鉴藏活动堪称全豹之一斑。本文借以翁方纲与《张迁碑》拓本墨缘的相关考述探究翁氏的拓本鉴藏和金石考据活动,并以此为重要案例管窥乾嘉学者在碑学中兴背景下的汉碑情结。

一、翁方纲所藏《张迁碑》拓本及其渊源

翁方纲是乾嘉时期的著名考据学家,同钱大昕等学者一样,尤偏重金石考据,平生致力于金石拓本的收集与比较,对《华山碑》《张迁碑》等汉碑拓本的鉴定特多,且颇见深度,他的亲身实践亦引起了后来多数鉴藏家的纷纷效仿。有关翁氏对《张迁碑》拓本的鉴定与收藏的著录皆散见于文集和题跋各处,较为琐碎,但汇聚起来又相当可观。经笔者统计,翁方纲对《张迁碑》拓本各版本的收藏就至少有旧拓二本[2]、新拓数本[3]以及钩摹本[4]等,又有多处翁氏题跋得见于他人藏本,可见翁氏经眼的《张迁碑》拓本更是不可胜数,且以相关题跋为例分析翁氏所藏《张迁碑》拓本及其渊源,了解部分《张迁碑》拓本在清代中期的流传情况。

《苏斋题跋》中有翁方纲描述其四十七岁时与《张迁碑》墨缘的一段记载:

乾隆己亥秋,典试江宁,榜发后,汪子容甫以《张迁碑》古本见示,手摹“东里润色”四字于行箧。十月朔,道出东平,亲到碑下,题字石间。是冬恰得此旧拓本,绘《观碑图》以记之,今三十年矣,而是榜第三人台生来牧此州,擢觐入都,相与感述墨缘,而适值叔未(张廷济)孝廉,以所得《新郑大夫庙碑》残石,琢砚属题,因临此四字,以弁册端,并附小诗于后。嘉庆己巳春三月望后二日,北平翁方纲。[5]

乾隆己亥之秋,根据《翁方纲年谱》记录,考为九月十一日,[6]翁方纲在江宁主持科考,发榜以后,汪中携带一本《张迁碑》旧本来见,翁方纲以此旧本“东里润色”四字犹存[7]实属罕见,于是亲手钩摹四字存入箧中(后又将其摹勒成砚铭)。其实,当时翁方纲和汪中有一段《张迁碑》真伪辩论,此处未作记载,另见于《两汉金石记》卷十二,翁氏云:

在江宁时,汪君庸夫持旧拓残本来,谓今碑是重刻。予以今本对之,实是一石,岂以其无穿,疑为重刻乎?必因顾宁人之语傅(附)会之耳。[8]

汪中以所持《张迁碑》旧拓残本而颇为得意,并以《张迁碑》无碑穿而指定所见碑石是后人重刻,翁方纲拿出“今本”和其拓本对照认为皆是出自同一碑刻,并不能证明“今碑”是重刻之石。于是在十月归来途中,经过东平当地,便亲自到碑石旁边手摹石碑,更加确信了他之前所持的观点,并在碑上题写观款,感叹道:

(是碑)石质苍黝,在吴天玺碑石之上,其非重刻无疑,汉碑无穿者多矣。[9]

关于《张迁碑》的真伪问题,翁方纲则是多次表明自己的立场,从始至终都是坚定不移地同疑伪者作辩证,堪称学界之典范。

此后数日,于己亥之冬所得旧本应是罗聘所赠本,罗氏并绘有《观碑图》记之。翁方纲在《复初斋文集》中对该拓本作了详细介绍:

己亥冬,罗君两峰以《张荡阴碑》旧本见赠,且曰是本后有潘陋夫手跋,存于家,未携入行箧,俟续寄来。后五年为甲辰春,两峰致札寄此跋合装于后,故人千里惓惓,久要之意重可感也。潘跋误认“瓜”字为“丕”,其释“爰既”句亦未确,盖潘未见此碑石也。然扬州人甚重其手迹,予前得《化度寺碑》宋拓本,后有潘跋,今又得此跋,良有墨缘,为识于后,二月十日。[10]

从跋文记载可知,此《张荡阴碑》旧本原为潘宁旧藏,后归罗聘,罗聘于乾隆己亥(1779)冬将拓本赠予翁方纲,因条件所限笔者目前只能确定最早收藏此拓本的收藏家是潘宁,将它定为清初或明季拓本应无可置疑,此本系翁氏所藏重要旧本之一。潘宁(1661-?),字仲宁,号退翁、陋夫,山阴人。潘宁书法五体皆能,擅长篆刻,并且精于碑帖鉴赏,曾在扬州鉴别各碑版刻帖,凡是有潘宁相关题跋手迹的碑帖,扬州人都非常重视。翁方纲藏有潘宁经手的两本碑拓,分别是《化度寺碑》宋拓本和《张荡阴碑》旧本。翁方纲曾自述其所藏《张迁碑》两本旧拓曰:

予藏旧拓二本“里”字亦皆不可见,昔年汪容甫持一残本,独有此四字,予摹勒于砚背矣。[11]

据文献考证,翁方纲手摹汪中残本“东里润色”四字是在己亥之秋,恰与罗聘持赠《张迁碑》旧本同年,因此翁方纲所言两本旧拓中就有罗聘所赠本,拓本中“里”字已经泐去。潘宁所藏《张迁碑》还曾被一些收藏家推为仅次于火毁本的“海内第二本”,清代晚期此拓本被费念慈收藏[12]。费念慈在吴隐所藏《张迁碑》拓本碑额左侧就曾写下这样一段题跋:

《张公方碑》以吴仲饴(吴式芬次子)丈藏本为第一,“东里润色”四字未损,今已毁于火矣,常熟师有双钩本。苏斋本(罗聘旧本)纸墨最旧,四字微泐,今在敝箧,王文敏称为海内第二本者也。祝君少英得一本,四字未损,而较瘦于翁(苏斋)、吴(海丰)二本,疑不能明,附记以质石潜仁兄。[13]

费念慈以此本纸墨较旧和王懿荣的评价就将它定为海内第二本甚至胜过祝少英藏本,显得有些草率。且不说王懿荣是否真的如此推崇此本,就上文翁方纲自述该拓本“东里润色”中的“里”字不可见,费念慈却只说是四字微泐,似乎有些自夸之嫌了。晚清刘鹗即在跋《顾大昌藏本张迁碑》中提出质疑:

费屺怀太史所藏自命海内第一本,与拓此同时,第墨稍重耳,字口清晰或犹不逮此也。[14]

刘鹗在此对费念慈将所藏《张迁碑》拓本自命为传世拓本中海内第一提出了不同的意见,同时据仲威《善本碑帖过眼录续编》中提及此“费念慈藏本”亦藏于上海图书馆,并不像是费念慈所描述的那样精善,但该拓本曾在潘宁处是毋庸置疑的,因此翁氏旧藏至迟也是清初拓本,若能得见拓本原件,此说将会更加明朗。

第二年,翁方纲在跋颜崇榘[15]藏本《张迁碑》时亦提及这段往事:

方纲去年(己亥)初冬旋役过东平,亲到是碑下摩挲感叹,而仲冬竟得旧本(按:罗聘旧本),更在此本之上,实墨缘也。今日更题此本,所谓似绩麻如痒处搔矣。庚子春三月廿二日,覃溪翁方纲。[16]

翁氏从观旧本到手摹石碑再到获赠另一本旧拓,同一年内与《张迁碑》竟有如此巧妙的机缘,他自己也是深信地感叹到“实墨缘也”,这段墨缘亦成为了翁氏人生中永恒的标记。据晚清翁同龢《题张公方碑为汪柳门侍郎》诗中介绍,翁方纲所藏《张迁碑》罗聘本上绘有三图:其一是罗聘赠碑图,其二是翁方纲东平观碑图,其三是翁方纲与桂馥诸公品碑图。[17]此三图更是翁方纲与《张迁碑》拓本墨缘的最直观见证。

二、翁方纲与《张迁碑》其他拓本经眼辑录

翁方纲不仅对自己所藏的《张迁碑》旧拓作有相关题跋和著述,在他人收藏的旧本中亦能轻易得见他的题跋,这些旧藏本中不乏有明代拓本和清代早期拓本。明确有翁氏题跋的《张迁碑》旧本除了上述提及的颜崇榘藏本外,还有郑际唐藏本[18]、汪楍藏本[19]、沈心醇藏本[20]和沈树镛藏本[21]等。关于翁方纲跋郑际唐(号耘门)所藏《张迁碑》明拓本的内容,《复初斋集外文》有《跋郑耘门所藏张迁碑》一则,文曰:

是册前有金孝章题签,后有戊子闰月滁阳顾誉书释文。戊子是顺治五年,时孝章年四十七,盖王昌谷旧藏本,金孝章购之,属云美为释,而后遂归之云美耳。有“王勤中印”“汪季青□研斋印”。予尝见“焕”字阙脚者,已是数十年前拓本,则此“焕”字俱全,是明代拓本无可疑者。[22]

图1 翁方纲《复初斋集外文》 书影

题跋中的“王昌谷”应该是“王百榖”的误刻[23],此拓本为明季王穉登旧藏,后为金俊明[24]于顺治五年(1648)购得,又归顾云美,翁方纲跋此拓本时是在郑际唐处经眼。郑际唐,号耘门,侯官(今福州)人,乾隆三十四年(1769)进士,乾隆五十二年(1787)为山西学政,工书法,素来有金石嗜好,擅长篆、籀、八分和篆刻。通过翁方纲这段题跋介绍,我们可以确认拓本在清代前期经过金俊明、顾云美等人的递藏,此外拓本中还有王武、汪文柏等人的鉴藏印。王武(1632-1690),字勤中,吴县人,该明拓本在清代前期的传播较为可观。经明人收藏将它确认为明代拓本当无可置疑,可惜此藏本不知流向何处,若能得见,那么翁氏的题跋则可证实。

此外翁方纲《复初斋集外文》中还收录了关于《张迁碑》的一则跋文,文曰:

郑耘门太史所藏王百榖本,“焕”字具全。有金孝章题签,顾云美书释文者,已是明朝拓本,则此似是宋拓矣。《金石文字记》引《山东通志》云:“近掘地得之。”然地志所载金石,其系述久近,亦不尽可凭,安知非宋时已出,而洪、娄未之见耶?因临其签跋于此并识。[25](按:此为翁氏跋宋拓旧本,疑前段已佚。)

此段跋文和《跋郑耘门所藏〈张迁碑〉》同收录于《复初斋集外文》且紧随其后,如图1所示,读其文意,乃是翁氏获观“宋拓旧本”后所跋。翁方纲将此旧本与上述明季王穉登旧藏本相对照,便臆断此拓本为宋拓,且不说此《张迁碑》拓本为明拓,直接认定其为宋本,甚可疑也,这也是收藏家们感叹与旧拓墨本结缘并寄希望于所推崇拓本为高古的惯用伎俩[26]。为此,翁氏不惜对顾炎武《金石文字记》提出质疑,不排除有《张迁碑》宋时已出而未著录于典籍之可能,一定程度上反映了翁方纲对此本之偏好。

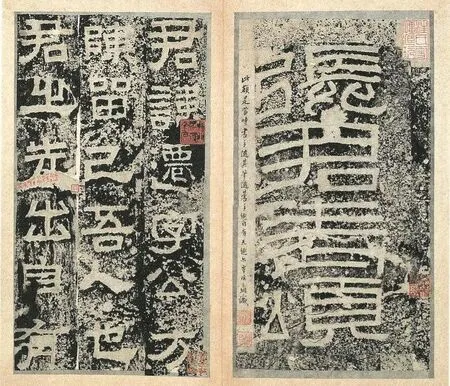

图2 汪楍藏《张迁碑》明拓本

又,汪楍所藏《张迁碑》明拓本中有翁方纲的一段题记:

此额是当时书手随其笔势成之,而自有天趣尔!覃溪方纲识。[27]

如图,翁方纲赞美碑额书法笔势连贯、书风自然、自得天趣,文段题在碑额的左侧,以蝇头小字安之一隅颇显和谐自然。汪楍所藏此本后归王锡棨[28],故而称之“东武王戟门藏本”,东武王戟门旧藏明拓本《汉荡阴令张迁表颂》少碑阴,原藏北京文物商店,故而又被称作“文物本”,今所见该拓本后的碑阴并非同期取拓,由拓本的印鉴、题跋可考此拓经清代金农、汪楍、宋葆淳、沈郑圃、张祥荪、王锡棨、王绪祖等人递藏。是册前有王崇烈题签曰:

汉荡阴令张迁表颂,诸城二叔珍秘,翁、桂诸公题,福山姪烈敬署。

钤印有:“汪氏雪礓藏玩”“戟门所得金石”“曾在祥荪处”“李介如鉴藏章”“东武王戟门氏审定金石文字”“王戟门平生珍赏”“铁樵过眼”“介如鉴藏”“东武王氏所藏金石记”等等,有翁方纲、桂馥、李威、汪士骧诸家题记和题跋。其中“东里润色”四字损泐、但“焕”字俱全,“先”字下小墨块犹存,属明末拓本。

另有文献记录翁方纲在拓本上题跋而未见其跋文具体内容者两处。其一,翁方纲在颜崇榘藏本中有这样一段题跋:

海宁沈上舍匏尊精究金石之学,尝手拓是碑装额,如其石式,而俾予题其左,以识吾二人往复论次是碑之意。……沈匏尊上舍又以其手拓是碑装额,如其石式欲在八行至十三行之间。亦来属题。[29]

沈匏尊即沈心醇,号讱斋,浙江嘉兴籍,其具体生卒年不详,主要活动于乾嘉时期,亦酷嗜金石,精通金石学,深得翁方纲赏识。他曾亲自前往东平访碑,并手拓《张迁碑》,据翁方纲描述此本尚未裁剪,整幅如碑石样式,碑额位置置于碑阳八行至十三行之间,翁氏题跋即在碑额左侧,示以翁、沈二人共同鉴藏《张迁碑》的交游经历。此拓现已下落不明[30],翁方纲题跋的具体内容也就不得而知了。

其二,沈树镛藏本上有翁方纲题跋亦是整幅未剪,此拓本后经龚心铭、吴昌硕等人递藏。龚心铭曰:

余亦曾得是碑于沈韵初(沈树镛)家,整幅未剪,有覃溪长跋记当日亲至碑下摩挲捶拓,一段佳话。又有吴谷人、沈匏尊及一时名士题识。嗣为吴昌石所见,雅欲得之,重违,其请割爱以赠,至今犹拳拳也。[31]

龚心铭描述翁方纲的这段长跋是记述他亲自到东平观碑的一段往事,应该和《文集》中的著述内容较为接近,后来龚心铭耐不住吴昌硕的苦苦请求,称是割爱相赠,说明他对此拓本也是非常珍爱。此本有翁方纲、沈匏尊等人题跋,且又是整纸未剪,不禁会令人产生莫非此本即是沈匏尊手拓本的疑惑。然而据吴昌硕的描述,翁方纲的这段题跋是在碑的右侧[32],与翁方纲题沈匏尊手拓本的位置不符,考为两张不同的整拓皆经翁氏题跋。

翁方纲以擅长搜罗和鉴定各版本碑拓著称,但毕竟碑拓版本的数量是巨大的,加之拓本散落各处,当时信息的传播亦不发达,一些善本旧拓不被发现实属正常。例如曾经一度被晚清诸学者称作是“海内第一本”的明拓浓墨“东里润色”本[33]、流传至今的“故宫本”[34]等一系列明拓善本皆堪称瑰宝。尽管如此,综上统计翁方纲所藏和所见的《张迁碑》拓本数目还非常可观,且大部分都留下了珍贵的题跋并被著录于文集当中,它反映乾嘉时期学者对汉碑的普遍注目以及对学术的孜孜坚守。有此得天独厚的条件,乾嘉学者们的学术研究活动便充分展开了,反观这场乾嘉时期的学术坚守,又何尝不是为汉碑拓本的广泛流传提供了必要条件。

结语

至此,笔者对于翁方纲与各拓本渊源进行了较为系统的整理,有关翁方纲收藏和过眼的《张迁碑》拓本类别已经非常明朗。综上可知,翁方纲对《张迁碑》拓本的关注与偏爱堪称乾嘉时期书家、学者们访碑、鉴藏活动的典型代表。翁方纲尤其关注对《张迁碑》精拓、旧拓的收藏与鉴赏,也正由此,一些《张迁碑》旧本的流传情况在翁氏的著录、题跋当中得到了相应的体现与补充。值得我们注意的是,乾嘉时期还存在着大量的学者和翁方纲一样长于对汉碑拓本的搜罗与鉴赏。正所谓“一滴水可见沧海”,本文通过对翁方纲与《张迁碑》拓本墨缘的深入考察,分析翁氏的拓本鉴藏和金石考据经验,并以此为重要案例管窥乾嘉学者在碑学中兴背景下对《张迁碑》等汉碑的接受情况,鉴于本课题的研究成果亦可探究汉碑视阈下乾嘉时期碑学的发展进程。

注释:

[1]翁方纲(1733-1818),字正三、叙彝,号忠叙、覃溪、复初斋,晚年自号苏斋,祖籍福建莆田,故顺天府直隶大兴(今属北京大兴区)人。精通金石、谱录、书画、词章之学,富藏金石书画,书法享时誉与同时期的刘墉、王文治、梁同书并称“清四家”。著有《复初斋诗文集》《两汉金石记》《粤东金石略》《苏米斋兰亭考》《苏斋题跋》《小石帆亭著录》等。

[2]注:翁方纲《复初斋文集》中自述所藏《张迁碑》曰:“予藏旧拓二本。”翁方纲.复初斋文集[M].清道光十六年李彦章刻本.

[3]注:翁方纲“在江宁时,汪君庸夫持旧拓残本来,谓今碑是重刻。予以今本对之,实是一石”。翁方纲.两汉金石记[M].清乾隆五十四年原刊本.

[4]注:张彦生云:“见翁方纲手钩模,恩东里润色五字下题云‘从汪容甫本出’‘翁方纲钩本与故宫本同。’”张彦生.善本碑帖录[M].北京:中华书局,1984:34.

[5]翁方纲.苏斋题跋:书旧本张迁碑后即题砚册[M].清咸丰蒋光煦宜年堂刻本.

[6]沈津.翁方纲年谱[M].台北:中国文哲研究所,2002:67.

[7]《张迁碑》拓本以第八行“东里润色”四字不缺最为稀少,这也成为了碑帖鉴定家认定《张迁碑》拓本为旧本的重要依据,现存故宫博物院的明拓“东里润色”不损本被公认为《张迁碑》传世拓本中最早善本。

[8]翁方纲.两汉金石记[M].清乾隆五十四年原刊本.

[9]翁方纲.复初斋文集:跋何义门校庚子销夏记[M].清道光十六年李彦章刻本.

[10]翁方纲.复初斋文集[M].清道光十六年李彦章刻本.

[11]翁方纲.复初斋文集[M].清道光十六年李彦章刻本.

[12]陆恢跋吴隐藏本曰:“翁北平《两汉金石记》所载扬州罗聘所贻本今在西蠡费氏,予曾展阅,洵旧拓也。”仲威.善本碑帖过眼录续编[M].北京:文物出版社,2017:87.

[13]仲威.善本碑帖过眼录续编[M].北京:文物出版社,2017:87.

[14]仲威.善本碑帖过眼录续编[M].北京:文物出版社,2017:89.

[15]颜崇榘,字运生,号心斋,曲阜人。乾隆三十五年(1770年)举人,官江苏知县。《昭代尺牍小传》谓其喜考订金石,兼有墨癖,工书。

[16]翁方纲.复初斋文集[M].清道光十六年李彦章刻本.

[17]翁同龢.翁同龢诗词集:题张公方碑为汪柳门侍郎[M].上海:上海古籍出版社,1998:196.

[18]郑际唐,号耘门,侯官(今福州闽侯)人。郑耘门所藏张迁碑系王百榖旧藏本,翁方纲《复初斋集外文》卷三《跋郑耘门所藏张迁碑》谓:“郑耘门太史所藏王百榖本,“焕”字俱全。”王穉登,字百榖,苏州人。

[19]汪楍,汪舸之子,又名汪大楍,字中也,号雪礓,新安婺源人,流寓扬州,与黄易等交好。汪楍所藏此拓又称东武王戟门藏本和“文物本”(原藏北京文物商店)。

[20]沈心醇,字抱曾、匏尊,号讱斋,海宁人。手拓张迁碑并额(乾隆时期拓本,整幅未剪,无碑阴)。

[21]沈树镛,字均初,一字韵初,号郑斋,宝董室,川沙城厢人。沈树镛藏有《张迁碑》拓片整幅未剪,无碑阴,有覃溪长跋。

[22]翁方纲.复初斋集外文:跋郑耘门所藏张迁碑[M].民国六年吴兴刘氏嘉业堂刻本.

[23]翁方纲《复初斋集外文》卷三《跋郑耘门所藏张迁碑》谓:“郑耘门太史所藏王百榖本,‘焕’字俱全。”王穉登字百榖,苏州人。文段皆出自《复初斋集外文》,以“昌”代“百”应该是抄录或印书时失误所致。

[24]金俊明,字孝章,吴县(今苏州)人,金俊明购得此《张迁碑》旧拓时年四十七岁。

[25]翁方纲.复初斋集外文[M].民国六年吴兴刘氏嘉业堂刻本.

[26]桂馥也曾跋《张迁碑》“宋拓本”,今未见,上钤欧阳玄、杨维桢诸印亦无从考订其真伪。然其所谓“有宋人马和之”“和之”二字印者,今存马氏画作上均未见之,当存疑,其定为宋拓亦可疑也。从现存文献所知并无直观的证据证明《张迁碑》宋代出土,更无宋拓流传的可靠依据。

[27]啸沧.古代善本碑帖选萃:汉张迁碑[M].北京:人民美术出版社,2004:9.

[28]王锡棨,字戟门,山东东武诸城人,清晚期金石学家。收藏以碑刻、青铜器、砖瓦最为富赡。

[29]翁方纲跋《张迁碑》,见颜氏藏(册)。

[30]关于沈心醇手拓《张迁碑》拓本下落,笔者在传世的吴昌硕《张迁碑》临本中有所发现,其落款为“节临沈匏尊手拓荡阴令碑,吴俊卿”。可见吴昌硕曾藏有沈心醇手拓《张迁碑》,至于清末往后的流传还尚待考证。

[31]龚心铭跋《张迁碑》,见颜氏藏(册)尾。

[32]吴昌硕题跋:“予得龚太史景张(龚心铭)持赠《张迁碑》整张,右侧有覃老长跋,秋庵(黄易)、渎井(桂馥)、谷人(吴锡祺一作麒)诸前辈观款,视为至宝,而碑阴佚去,惜哉!”仲威.善本碑帖过眼录续编[M].北京:文物出版社,2017:87.

[33]张彦生《善本碑帖录》记载:“吴子苾本(明拓浓墨“东里润色”本)原藏严镇闵氏,又归巴晋堂,再归程让堂,后归吴氏,火毁。所见闻东里润色本只此三本。”此浓墨“东里润色”本在乾嘉时期先后经由巴慰祖和程瑶田两家递藏,拓本上应该存在很多精彩之处尚待发掘,可惜未能流传至今实为一大憾事。

[34]故宫本系朱翼盦旧藏本,雍正、乾隆年间藏于金寿门(金农)家,后归宋葆淳(号芝山),又辗转入藏印氏(印康祚)沤天阁,道光年间归叶道芬,清末经由祝少英、庞泽銮、朱文钧等人递藏。