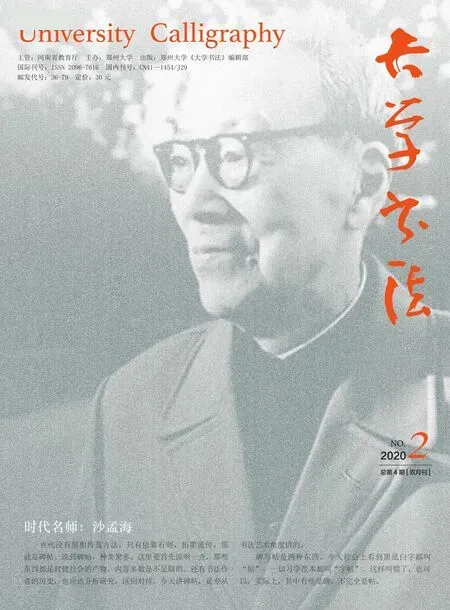

一笔沉雄四野歌—沙孟海先生的书学成就

2020-07-09王伯敏中国美术学院教授

⊙ 王伯敏(中国美术学院教授)

人类发展从野蛮时代而进入文明时代。文明之所以可贵,即在于人类的语言,有文化,有丰富的智慧。自上古至近代,人类有无数杰出人物,他们在各个领域内,兢兢业业,推动社会前进。是故人活着,不能只为一己之温饱,要为社会、为人类不辞辛劳作出创造与贡献。历史是无情的,也是最有情的。历史对有创造与贡献的人物,无不载入史册,并为后进者的楷模。在我国文化史上,仅书法艺术一项,使人们永远忘不了的人物就有锺繇、王羲之、颜真卿、张旭、怀素、欧阳询、蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾、温庭筠、赵孟頫、鲜于枢、康里巎巎、宋克、祝允明、董其昌、王铎、邓石如、伊秉绶、包世臣、何绍基、赵㧑叔,以至近代的吴昌硕,等等。我列举了这么多的名字,无非表示在历史上书法这门艺术有卓越贡献者不在少数。其实又何止这些先贤。至于当今的书法界,则推崇鄞县沙孟海先生,时人尊之以泰斗,先生必将在历史上与那些先贤们一样,永为人们所景仰。

在古今,凡受到无数人真正崇敬的,这才是获得最高的荣誉。沙孟海先生受人崇敬,除了他的人品端正外,还有如:

一、在艺术上,踔跞前人,独具创造;

二、在书学上,学养至深,立论贡献;

三、在时代上,放眼中华,承上启下。

由此三者,他便成为当代书法家中的重镇,也被当代书法家们公推为书坛领袖。

沙先生在书艺上独具创造。

如果严格地要求,沙先生大约从四十岁开始,他的书法,便有了他自己的面貌。当然,在他四十岁以后的一二十年中,并不是没有北碑或是宋、明书家的痕迹。但是他对待传统,贵在进得去,出得来。面对时流的优劣,固然有他自己的看法,但他总是先看人家优异处。沙先生虚怀若谷,故所容乃大。加之筑基厚实,所以他那独具的卓厉风发的书体,便有着华夏多种文化的内涵。

沙先生的艺术创造,意味着数十年如一日的辛劳。我曾听他说起,他小时在鄞县乡间,习字的范本只有《圣教序》《黄庭经》等数种,就靠着这些本子临字一遍又一遍。他又曾说:“当时临写下来倒有几分像,就是笔力纤弱,神韵不足,以此着实苦恼。”有一年,他在宁波书店看到梁启超用写欧字的方法临《圣教序》,觉得别开生面,很受启发,于是悟出:“欲救纤弱之弊,宜在王字中掺加其他书法。”因此,他就大胆尝试,不出一二年,他的字迹,就收到了峭厉拔俗的挺劲效果。足见苦学、慧悟,是任何一个学者在科研路上获得创造发明的先决条件。

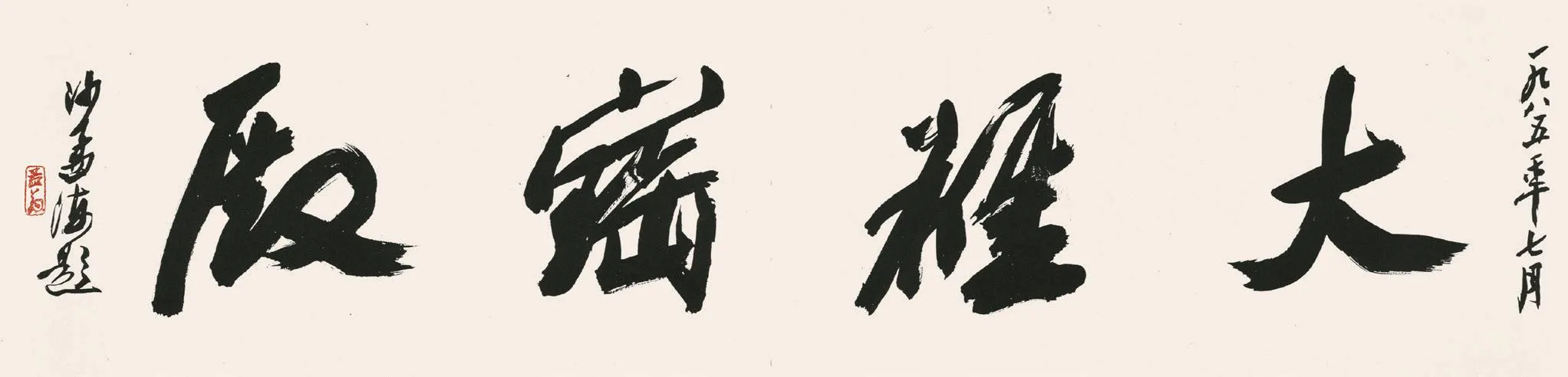

沙孟海 行书 《大雄宝殿》

近年,张令杭先生在论沙先生书法中有一段话,内云:“我亲炙沙老,数十年来,常常看他振笔挥洒,如游龙舞凤,气势非凡,它的字早有人誉为‘重磅炸弹’。他之所以能够独树一帜,还在于他的书外学问。”诚然是,沙先生对于学问,还致力于经史、古文辞以及文字学、金石学和考古学,所以对书法家的沙孟海,便有人称他为“大学者沙孟海”。如果一个书法家,只能写一手好字,怎么能称之为“学者”?苏轼论书云:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”沙先生之书,被评为大气磅礴,雄强生风,这种“精神”何来?一句话,由于他是读书万卷,所以在他的书法作品中,就含有浓郁的书香味道。书法与绘画创作一样,有学养的作家与没有学养的作家画的、写的味道不一样。我们不妨打开书法史来看看,历代凡称得上大书家的,无一不是学问家。

书法作为一种艺术,由于它有文化的内涵,所以能作为一个民族、一个国家文化发达的标志。对于书法的评价,固然可以在它的点画、间架、笔力上评优劣,但更应该注重书法的内在气质,才能看出它代表一种文化上升或者下降的真正标志。现在,沙先生已经给社会留下了无数作品,这些作品本身便是珍宝,它不只是有经济价值,其重大的价值还在于对文化的一种推动。沙先生之书,凝重质朴而通神,往往于凝重着力处见其巧,转折斜落处见其雄。概括言之,沙先生之书,力遒韵雅,出入穷奇。今书法界称沙先生的书法,为“沙体”。“沙体”二字,就道出了沙字的艺术风范,亦即沙家的艺术创造。这种风范与创造的客观存在,其本身就是对历史、对人类所做出的文化功绩。

由于沙先生的博学,加深了他对书论的研究。更由于沙先生是书法、篆刻家,一生有丰富的艺术实践,故其论古人或近人之书法与篆刻,不仅在理,尤见贴肉精到。评者以为沙先生的书论“近乎道矣”。日本一位学者评沙先生的书论“深入书道奥秘,揭示书道精微”,可见对沙先生书论研究的评价。

沙先生在书学、印学方面的论著,早在20世纪20年代发表于《东方杂志》时,即为学术界所重。尤其近二十年来之新作,更为书坛所传诵,其编著重要者,如《印学史》《沙孟海论书丛稿》及《中国书法史图录》等。至于专论撰述,如《近三百年的书学》《印学概述》《谈秦印》《书法史上的若干问题》《印学的发展》《印学形成的几个阶段》《古代书法执笔初探》等。每当他的论文在报刊发表,时人争读,影响及于海外。

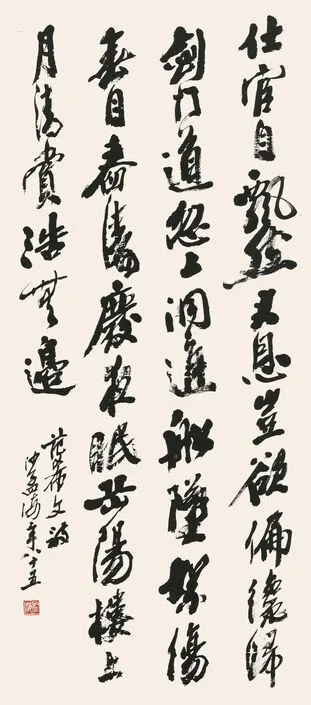

沙孟海 行书 范仲淹《送韩渎殿院出守岳阳》

沙先生书论,一是系统地整理并勾出了中国书法、篆刻发展的大轮廓,并给同时代研究者以重要思考;二是细微到专论一点或一个方面,给后来研究者以“小中见大”。一句话,他的论文,专拣常人不易谈者与常人未能谈又不能谈者而谈之,甚至具体到对“金石”与“篆刻”不分的异议,“碑”与“帖”之分及历代书家如何执笔,等等,他都做了一一考证与分析。文多旁征博引,言简意赅,为当今书法界所罕见。

沙先生治学严慎,思考周密,对每一个问题的研究,不辞辛劳。他在《董玄宰写智果论书卷跋》中提到董其昌论书“主淡”。“淡”字之义如何,为此他曾琢磨了多年。他在跋中写道:“玄宰书迹,分间布白,了不异人。要其隽骨逸气,自有不可及处,为此卷(指写智果论书卷)神韵潇洒,驰不失范,可谓得淡字境界。”可知沙先生理解这个“淡”,落在“驰不失范”上。所谓“驰”,竟即是“逸”。则逸到“不失范”,这就是指笔墨于飘逸潇洒中仍见法度,如是才能称得上书法表现的上乘,亦即书法表现的“淡”。他为此曾研究过晚明文人的文风,也研究过文人画的画风。记得20世纪60年代初的一天,在浙江文管会的小客厅里,他与我谈起了这个“淡”字,沙先生非常谦虚地说:“画,我不懂,你看看董其昌的画是否淡,还有什么人的画也是淡。”

当时我觉得沙先生以“淡”论董画,实在内行不过,还有什么不懂?我却因为沙先生出了题目,只好回答道:“论淡字,董画之外,诸如恽香山、李流芳的画,是不是也算淡。”沙先生听了首肯,认为这么具体一谈,问题就更加明确了。他还认为“淡”的内涵与清雅是相通的。从这件小事上知道,沙先生对书论的一字之评,都是斟酌再三的,他的这种严正的治学态度,足为我们文学者示范。当时我正在撰写《中国绘画史》,与沙先生交谈之后,使我仔细重阅了论明清文人画的这部分稿子。当我修改其中个别字句时,不能不想到这便是受益于沙先生的启发。

沙先生在书法发展上具有承上启下的作用。

沙先生的学生陈振濂,写了一篇《沙孟海研究》的论文,发表于《西泠艺丛》十六期,开头有一段话,写在骨节眼上,文中曰:“从研究的角度看,我想以他(沙先生)作为新旧书法进行交替更换时一位至关重要的承启人物—他身上集中了旧一代书法家最优秀的精粹,同时,他努力在许多方面又为我们提供了一些崭新的现代意识,这样的典型在当代书坛中是极难得的。”在艺术创造上,一个人能够称得上承启人物是非常不容易的。承上启下是竖一条有变化的,又有弹性的直线。承要下扎实功夫去承,因为传统文化为滚滚的源,没有功力,没有学养,在源流的冲击波中,有的连站立都无能为力,还谈得上去“承”、去吸收精华吗?在承明、清法书之后的近现代书坛上,沙先生有其卓越的见识,发挥了自己的独立思考,补充了先贤书论的不足,所以博得老一辈书法家的同声赞赏,又得到当今中、青年书法家的拥护。在书法上做到承上启下,确非易事,在近代的画家中,仅黄宾虹称得上是在山水画方面的承启者;在书法家中,林散之也称得上承启者。承要取得精,启要有助书艺的开拓,沙先生在书法界的承启,不止在书艺上,还在他的书论上,可谓有功矣!

一言以蔽之,沙孟海先生为当今书法界的泰斗。鄞县是他的家乡,为其成立“沙孟海书学院”,其意义不只在体现沙先生的翰墨生涯,还在于建立一个具有时代特色的书学研究基地,更大的意义还在于为弘扬民族的优秀文化,发扬爱国主义精神,有了具体地实施。

本文选自:沙更世、沙茂世主编《二十世纪书法经典·沙孟海卷》,河北教育出版社、广东教育出版社,1996年版。