“新工科”背景下计算机学科研究生协同创新培养

2020-07-09李晓红叶永飞

李晓红,叶永飞

(1.天津大学 智能与计算学部,天津 300350;2.河北北方学院 信息科学与工程学院,河北 张家口 075000)

0 引言

当今世界新一轮科技革命和产业变革对工程教育质量提出更高要求,对科学知识和卓越人才的渴求日趋激烈,高等教育育人质量成为国家核心竞争力。2017 年2 月以来,教育部积极推进新工科建设,先后达成“复旦共识”,开展“天大行动”,制定“北京指南”,为新时代工程科技人才培养探索中国模式、中国经验,旨在成为全球工程教育的“领跑者”。新工科要在多学科交叉融合中扎根发芽,要在实践中推进落实,要将创新创业教育贯穿人才培养始终。研究生是高等院校应用实践和科学研究的生力军,是重点培养对象,其自身的素质水平关系着相关学科的发展及“双一流”工程的实现。我国在读研究生的规模仅次于美国,研究生教育成为建设高等教育强国和创新型国家的重要环节[1]。计算机学科在信息时代肩负着重要的历史使命,对我国的经济发展和综合国力提升起着关键的推动作用。为提升我国研究生的培养质量,匹配行业需求,政府部门出台了一系列的政策文件作为后盾支持,力促各高校形成完善的培养体系。

1 国内外研究生培养模式现状

科教兴国、人才强国是我国的一项长期发展战略。在研究生教育发展初期,我国先后借鉴了日本、德国、美国、苏联等国家的培养模式,后经过不断地探索研究形成了中国特色的研究生培养模式[2-5]。国内研究生培养典型模式有学徒式、导师制、校企联合、产学研合作培养等[6]。纵观各种培养模式,其人才培养的核心基本围绕“科研”展开,轻视了教学的应用价值和人文的持续作用。随着高等教育的快速发展,我国研究生数量急剧增长,开始了从精英式教育向大众化教育的转变。中共中央和国务院下达《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010—2020 年》《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》等系列重要文件,明确要求高校要完成立德树人的根本任务,重视应用型、创新型人才培养。

国际对研究生的培养主要采取工程教育的方式,将实践教育作为办学理念,开辟多途径培养学生的工程实践能力和创新能力,改革的最新成果是CDIO(Conceive Design Implement Operate)工程教育模式,将实践教育、工程教育和创新教育制度化[7]。美国将协同创新和工程应用渗透到研究生培养中,使工程教育与本土高科技绑定在一起,培养“厚学术、强实践、多技能”的高学历人才;英国注重高品质和应用型高学历人才培养,研究生培养模式受人才市场需求调控;德国将培养高素质工程师作为高等教育的主要任务,将工程师教育贯穿培养过程的始终[8];日本将培养创新人才作为“科技立国”战略的重要目标,推行联合学位,多样化培养理念和培养目标,形成完善的研究生培养制度,将“国际化”和“研究生培养”的丰富内涵融为一体[9]。

当前国内研究生人才培育中普遍存在以下问题:一是人才培养标准未能充分关注培养对象的特点,导致培养过程缺乏有效指引;二是学生学习动力不足,科研兴趣难以被激发;三是学生重视程度不够,综合素质欠缺;四是学生更多关注自身学业,不重视团队协作和输出成果传承。突破我国计算机学科研究生培养的瓶颈,构建协同创新培养体系,融合优化各方资源,强化工程教育,将科研与应用并重,推进学科内涵式发展。

2 计算机学科研究生协同创新培养标准

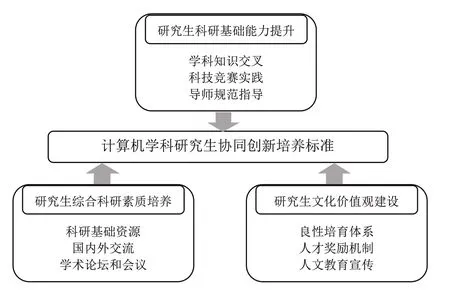

树立“培养终身具有科研创新竞争力、实践力和领导力的创新型人才”的培养目标,借鉴国内“双一流”大学、“新工科”大学以及国际一流高校在计算机学科领域的人才培养经验,创造性地制定出包括“教学任务、科技竞赛、交流合作、文化制度”4 个维度15 个指标的“计算机学科研究生协同创新培养标准”,如图1 所示。4个维度明晰“研究与教学相统一、科研与实践相统一、创新与交流合作相统一、学术与人文相统一”的培养原则,以“国际国内学校之间协同合作、师生之间协同合作、学生之间协同合作”的方式培育高层次人才的综合素质,以确保工程教育可持续发展。

落实计算机学科研究生协同创新培养标准,秉持“由科学而达至修养”的教育原则,以人为本,消除当前研究生人才培育中普遍存在的“科研素养匮乏”“科研兴趣难以激发”“ 综合素质有所欠缺”和“文化教育体制构建不够完善”等现象。

图1 计算机学科研究生协同创新培养标准

3 计算机学科研究生协同创新培养体系的构建与实施

遵照计算机学科研究生培养标准,构建包括研究生科研基础能力提升、研究生综合科研素质培养和研究生文化价值观建设的“三位一体”计算机学科研究生协同创新培养体系,如图2 所示。围绕研究生学习知识、应用实践、形成卓识的人才培育过程,推行9 项举措。以软件与信息安全工程实验室为试点,研究学生创新思维和创新能力的提升成效。

3.1 研究生科研基础能力提升

研究生的科研基础能力即科学研究的创新能力。科学研究丰富了研究生人才培养过程,是创新能力训练的最佳素材,承载创新人才培养重任。研究生创新人才是指那些拥有“见一叶落而知秋至”的敏锐性,善于发现问题和追求真理,能够主动运用已有理论和研究方法,去探究和解决本学科领域的历史或现实问题的创造型人才[10]。导师应正确引导研究生的科研方向,开启研究生的科研生涯大门。

图2 计算机学科研究生协同创新培养体系

1)学科知识交叉。

科学技术发展日新月异,科学研究活动呈现复杂性、知识体系的交叉性,许多重大科研问题都需要不同理论、思维、观念、技术和方法协同合作方能解决。实施跨领域、跨行业、跨学科联合培养,可以使研究生学习思路活跃清晰,知识结构发生改变,应用技能增强,对知识有着较高的利用率,富于创造力和团队协作精神。

2)科技竞赛实践。

采用“以赛促学”的教学模式提升研究生的工程实践能力。教师应鼓励学生参加学科竞赛,直面实际问题,锻炼其在短时间内迅速做出分析并提出解决方案的能力。在过去的几年中,紧抓提升专业水准的机会,组织研究生参加各类比赛30 多次,包括计算机领域内久负盛名的ACM 大赛、XCTF 大赛、数学建模大赛和全国大学生移动互联网创新挑战赛等,在校级、国家级、国际赛事中均取得优异的成绩。

3)导师规范指导。

导师与研究生是亲密的科研伙伴关系,在培养过程中扮演“导”的角色,要用科学而人性化的方法去评价学生的成长和进步。教学过程中,导师一方面向学生传授专业的科研方法和严谨的学术精神,另一方面严于律己、以身作则,树立良好的师德,恪守学术道德,为人师表,以高尚的科研道德去塑造学生。

3.2 研究生综合科研素质培养

搭建由科研基础资源、国内外交流、学术论坛会议与学术兼职等多途径融合的育人平台,提升计算机学科研究生综合科研素质。

1)完善科研基础资源。

配备良好的硬件设施,为教学及科研提供基础保障。引进国内外优质研究生教育资源,使学生及时了解最新最先进的科研进展,学习国内外知名高校经典课程、顶级学术会议报告、国家级精品课程等。实验室主要通过定期采购国内外高水平期刊和会议论文集、技术图书及引入高质量在线教育资源和网络课程等渠道购置相关资源。提供高质量基金项目作为学生研究课题。近年来,课题组获批多项国家基金项目、天津市科技支撑计划项目、国家基金重点支持项目,为学生的工程实践能力及创新能力培养提供了宝贵的机会。

2)加强国内外交流。

加强项目交流合作,研究领域与国际接轨,引导学生接触前沿科学,鼓励师生发表高水平学术论文。实验室与新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学及加拿大埃德蒙顿大学等国际高水平院校建立深层次的合作关系,在多个重点项目上开展合作。将安全与人工智能技术相结合,开辟出软件安全、信息安全研究新方向,师生协同合作,在CCF、FSE 等国际知名会议上发表论文多篇,与会做报告并进行学术交流。多次邀请软件工程、信息安全领域专家、教授来校作报告、开讲座,分享经验,对研究生教育进行深入指导。

3)参与学术论坛和会议。

带领学生积极参加各种与计算机学科相关的学术会议和论坛,开阔视野,增长学识,展示自我。鼓励教师学术兼职,为学科发展引入更优渥的教学科研资源,为研究生培养注入新鲜血液。实验室师生参加信息安全高峰论坛暨第十届信息安全漏洞分析与风险评估大会、软件工程领域的知名学术会议RE16 等,期间学生认真听取报告并与国内外专家交流,积极汲取新知识。

3.3 研究生文化价值观建设

文化价值观为计算机学科的生存与发展提供精神支柱,为高层次人才培养的质量和产出标明航向,强化学生对自身存在意义的认识,追求理想价值共享。心理学家凯尔曼提出态度转变须经历3 个阶段:依从、认同、内化。依从性使学生依规办事,认同性可密切师生关系,内化阶段使文化价值观成为学生的信念,使之自觉践行并时刻感染他人。研究生文化价值观建设主要从以下3 方面开展。

1)良性人才培育体系。

创新人才的培育不仅是高校资源的“拿来主义”,更应该是自主发展的“有机自生”,要形成自我组织、自我完善的螺旋式上升培育体系。良性人才培育体系建设是一项长期有效、生态持续的系统工程,以正确的世界观、人生观、价值观为育人出发点,不拘泥于时空,大胆走出去、引进来。以国际合作、国家和省市级横向、纵向项目为线索,建立由研究生导师牵头,以青年教师和研究生为主体的科研团队;积极参与或承办国际国内学术会议和研讨会,邀请行业、专业的知名专家学者走进学科建设和研究生教育,建立密切的战略伙伴合作关系;建立读书会、学术沙龙和专业互联、研究方向交叉融合的课程研讨小组,逐步构建培养研究生综合素养的知识图谱和生态协同育人体系。

2)人才奖励机制。

建立多层次、多元化的立体激励机制,引发学习研究积极性,激发科研潜力,有效提升研究生的创新能力。研究生奖助体系以公平、公正为原则,面向全体学生开放。研究生科研创新奖励受益对象是经过自我不断创新而取得科技成果的师生,成果是在国际重要科研刊物发表的学术论文,获得的国际、国家级科技竞赛奖及国家发明专利等。多元化的精神激励机制适应多元化学生、多元化思维以及多元化需求,使学生振作奋发,实现个人价值与组织价值最大化。

3)人文教育宣传。

建设学术科研和文化生活互相促进的人文生态环境,为高水平学术成果的产出创造具有良好文化价值观的科研氛围,注重“薪火相传”。创建具有良好文化价值观的学术品牌和口碑,强化产权意识。在学科建设过程中,对师生研发的软件系统、硬件系统和重要理论模型,应积极申请知识产权,建立有序的成果保护流程,自觉地完成规范化和梯队化,甚至做到成果有效孵化和产业化。使研究生在自我发展中深刻认识到人文社科知识的重要性,从而激发学习动力,内化文化价值观。学术带头人围绕自身做学问和成长的经历体会,通过宣讲活动、论坛等多种形式宣传人文教育,提升境界,塑造学生理想人格。

4 研究生协同创新培养体系的实施成效

将软件与信息安全工程实验室作为试点,验证计算机学科研究生协同创新培养体系的实效性。自实施以来已经惠及团队50 余名硕博研究生,学生的科研能力持续增强,科研素质稳步提升,文化教育价值观得到很好的传承。总结成功经验后及时在其他学科中推广实施,并通过开展座谈会、召开会议、多媒体宣传、发表论文及参与国内国际学术论坛和会议等渠道加大宣传力度。

4.1 学生科研动力持续提升,培养成效突显

选取实验室近几届研究生为推广对象,对“计算机学科研究生协同创新培养体系”进行先行先试,分析调查结果,主要有3 点成效。

(1) 实验室先后申请多项高质量的自然科学基金项目,为学生提供有价值有意义的研究内容。课题组主持和参与科技部“863”计划、国家重大研究计划、国家重点、面上基金、天津市重点项目等20 余项。

(2) 引入交叉学科知识,研究生在国际期刊和会议上发表百余篇高水平论文。将信息安全领域问题与人工智能技术相结合,将课题研究的更深入、更精准、更科学,其中有95%的论文是CCF 推荐类别论文,25%的论文发表为CCF 二区以上水平,20%的论文发表为SCI 二区以上水平。研究生先后获批12 项国家发明专利、5 项软件著作权。

(3) 创新竞赛水平显著提升,彰显核心竞争力。推广该培养体系以来,计算机学科研究生先后获得大奖10 余项,5 名研究生获得国家奖学金,部分学位论文被评为天津市年度优秀硕士学位论文。

4.2 成果示范效果辐射好,社会评价高

近年来,与新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、加拿大埃德蒙顿大学紧密合作,致力于软件安全和信息安全领域的研究工作。科研团队获得科技进步奖多项,国家自然科学基金重大研究计划培育项目“基于攻击模式的可信软件的建模、度量与验证”在中期检查时,得到与会专家的认可和好评。

导师担任相关领域国际会议程序委员会委员、执委会委员。团队主持、参加国内外相关研讨会百余场,邀请工程领域的国际知名专家来校进行学术交流,多次与软件工程、信息安全领域青年专家开展合作研究。师生发表有影响力的学术论文多篇,其中谢肖飞在2016 年软件工程国际顶级会议International Symposium on the Foundations of Software Engineering (FSE)上发表论文,并获得优秀论文奖。

计算机学科定期召开周会,浓厚的学术氛围为研究生搭建良好的交流学习平台。会上,每位研究生都向导师汇报本周的科研进展及学习情况,其他与会同学观摩学习,导师做出详细点评并引导学生继续前行。每届毕业生会把自己的研究成果传承给新入学的师弟师妹,经过新一周期的学习实践,创新点被再次挖掘发现,成果得到累积。此外,实验室还举办系列集体活动,培养团队荣誉感的同时愉悦身心,为学生更好的发展打造活力、和谐的育人环境。

5 结语

在“新工科”背景下,结合国际工程教育CDIO 先进理念,改革传统的工程人才培养模式,采用“三位一体”计算机学科研究生协同创新培养体系,将软件与信息安全工程实验室作为试点,统计结果表明,研究生核心竞争力和实践创新能力显著提升,实验室与国内外知名院校开展了更为紧密的交流与合作。计算机学科研究生协同创新培养体系应时代发展需求而生,为建设工程教育强国的高层次人才培养提供了可借鉴的育人模式。今后工作的重点是积极挖掘更丰富的研究生协同创新培养资源,强化提升人才培养质量,充分发挥计算机学科优势,促进多学科创新性交叉融合,以工程应用为导向,推进产学研协同发展,建立高层次人才培养良性生态圈。