河南鲁山中下寒武统馒头组遗迹化石研究

2020-07-04狄彤

狄彤

摘 要:遗迹化石是古生物-生态环境相互作用的重要信息载体,是各种生物适应环境的活动记录,是生物体、生物行为、沉积底质三者共同作用的结果。龙王庙时期,鲁山地区沉积了以紫红色泥页岩为主的地层。鲁山县下汤剖面馒头期、毛庄期与徐庄期以陆源碎屑岩沉积为主的沉积模式与裴放等的河南寒武系岩石地层划分方案十分吻合,因此,采用其三分馒头组的方案对馒头组沉积的特征与古生物学特征进行研究。

关键词:遗迹化石;馒头组;沉积

遗迹化石作为重要的古生物学实体,使人们能从原地生物行为和演化古生态学的角度认识地质历史时期的重要环境事件[1-2]。遗迹化石虽然无法像实体化石一样保存完整的生物形态与身体结构,但由于遗迹化石具有原地埋藏、可保存在实体化石缺少的地层中、保存生物行为习性等生物遗体无法保存的信息等特点,在一定程度上弥补了实体化石记录地质信息的不足,在古生态学、沉积学和古环境重建等方面具有特别的作用[3-5]。新元古代晚期发生了抬升,遭受风化剥蚀;到了早寒武世晚期,重新开始发生海侵,形成北高南低的陆表海沉积环境;早寒武世沧浪铺期,从南侧秦岭洋向北侵进的海侵到达位于板块西南缘的鲁山地区(本研究区内),具体表现为埃迪卡拉系东坡组杂色粉砂质页岩之上平行不整合发育海侵初期的砂砾岩相辛集组;到了龙王庙期(馒头组),区内普遍海侵形成了广泛的陆表海,地势平坦、气候干热、生物繁盛,沉积了以紫红色泥页岩为主的地层[6]。鲁山县下汤剖面馒头期、毛庄期与徐庄期以陆源碎屑岩沉积为主要的沉积模式与裴放等[7]的河南寒武系岩石地层划分方案十分吻合。因此,本研究采用其三分馒头组的方案对馒头组沉积的特征与古生物学特征进行研究,如图1所示。

1 研究概况

区内古生物学与地层古生物学的研究始于孙云涛(1923)。其后,孙云涛(1937)、卢衍豪(1952)、孙云涛(1961)、卢衍豪(1962)、张文堂等(1982)、Peng Shanchi等[7]发表了系列成果。研究区内对寒武纪遗迹化石的研究总体较少,杨式溥[8-9]对河南登封寒武系第三统徐庄组的遗迹群落进行描述。李妲[10]在豫西馒头组中产出遗迹化石的基础上分析造迹生物及其营养类型,讨论了基于遗迹化石对潮间的食物网。寒武纪遗迹化石的研究可以为丰富华北寒武系化石库、探索寒武早中期生命辐射事件后对生物及其环境所造成的影响提供材料[3-4]。

2 系统古生物学

2.1 灯塔迹属Beaconichnus Geveres,1987

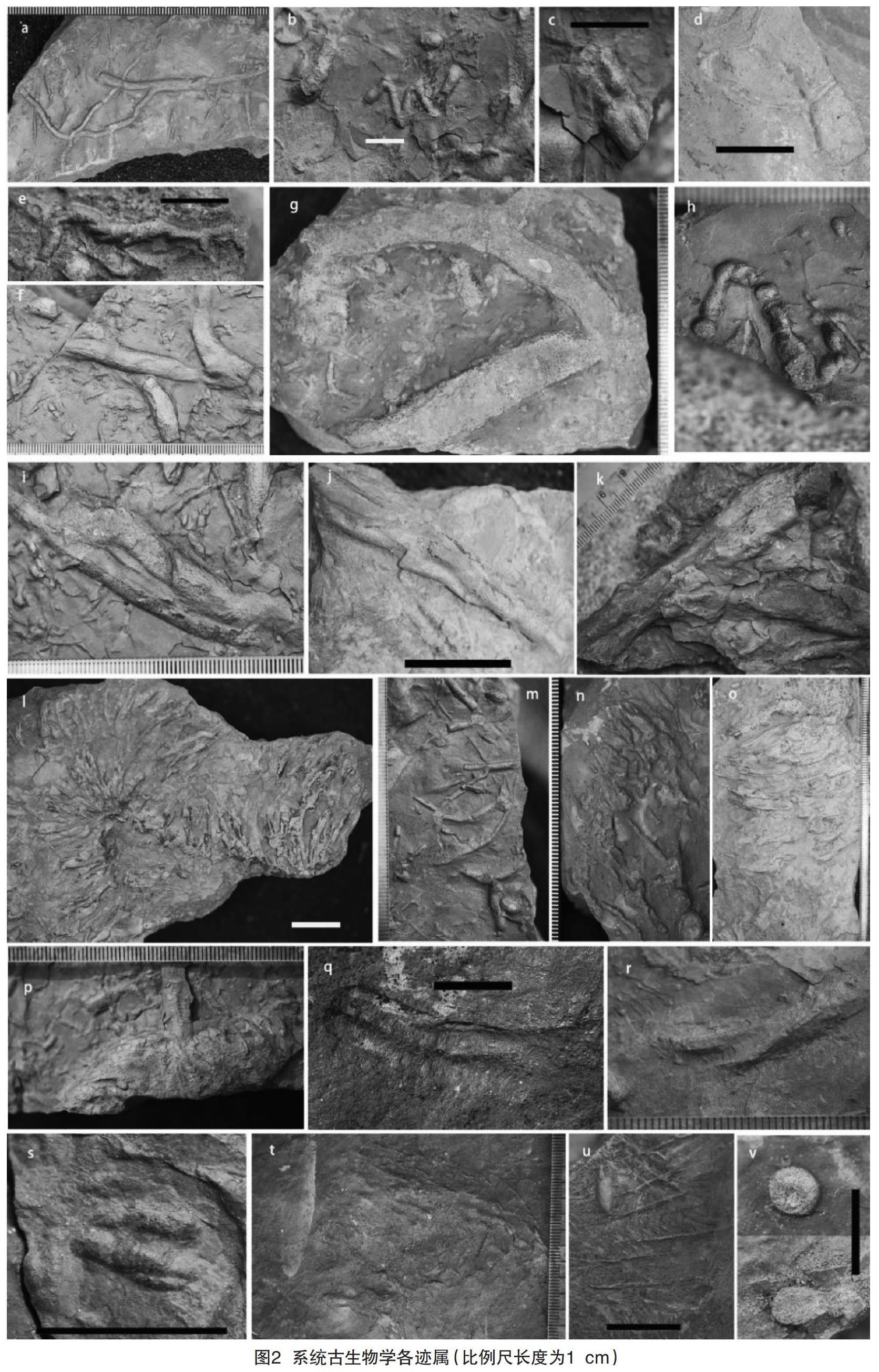

灯塔迹Beaconichnus ichnosp,如图2(t)所示。

保存于黄绿色钙质泥岩上层面,由密集的、短且细的弧形抓痕构成,单个抓痕及较短抓痕向下凹,深度较浅,0.5~0.8 mm深。遗迹化石的总长度可达到15~20 cm,宽约2 cm。遗迹总体排列不规则,抓痕呈短弧形,沿一个中心向四周辐射状排列,也有些短弧近平行纵向排列。

2.2 克鲁兹迹属Cruziana DOrbigny,1842

胡须克鲁兹迹Cruziana barbata Seilacher,1970,如图2(p)、(q)所示。

三叶虫类内肢形成两排抓痕,每个内肢抓痕略成簇状,由几个尖锐不等的抓痕组成。遗迹宽1~3 cm,抓痕纤细一般长6~15 cm,轻微弯曲。有两个主要前爪和两个次级前爪。中沟较浅,可见交叉叠覆,两侧边缘具肋痕。

2.3 二分沟迹属Didymaulichnus Young,1972

莱伊尔二分沟迹Didymaulichnus lyelli Rouault,1850,如图2(c)所示。

遗迹整体较直,表面无纹饰,产于粉砂岩下层面,平行或微斜交于层面,密度较低,无交切现象。迹宽1~2 cm,沟宽2 mm,沟深0.5 mm。

2.4 双行迹屬Dimorphichnus Seilacher,1955

斜双行迹Dimorphichnus.iquus Seilacher,1955,如图2(i)、(o)所示。

两组不同类型的抓痕保存在粉砂岩层面,底部为两排凸起的脊。一组为平行线脊,凸起较长,尖端分叉二;另一组抓痕为短而钝的长圆形。两组抓痕斜交。

2.5 双趾迹属Diplichnites Dawson,1873

粗壮双趾迹Diplichnites robustus Yang et Wang,1990,如图2(n)、(r)所示。

足迹化石因粗壮而命名为粗壮双趾迹,遗迹为两列简单、粗壮、平行分布的爬行足迹,为下底面两排脊状排列保存,长6.0 cm,宽2.5 cm,单个脊长1.0 cm,宽1.0~2.0 mm,脊间距一致,1.0~2.0 mm,两列脊之间距离为0.5 mm。

2.6 线形迹属Gordia Emmons,1844

海生线形迹Gordia marina Emmons,1884,如图2(d)所示。

产于紫红色含海绿石砂岩上层面的波痕面上,细长且任意弯曲,呈近似圆状或椭圆状,长5~7 cm,直径2~3 mm,不分支、表面光滑,自身交切,与模式种特征的最大区别为遗迹直径较粗、弯曲度较低,交切较少。

2.7 发梳迹Lophoctenium Richter,1850

长毛发梳迹Lophoctenium comosum Richter,1850,如图2(e)所示。

排列为束状的细枝状、向内弯曲的觅食迹,丛枝末端汇聚成较粗的主干,侧枝常从主干一侧分支连续,可见层面底部束状细枝。

傅绍萍[11]认为Lophoctenium是前进式系统觅食构造,沿着一个方向系地统挖掘沉积物。常见于大陆斜坡下的半深海区,也见于三角洲斜坡、浅海沉积区。

2.8 单行迹属Monomorphichnus Crimes,1970

单线单形迹Monomorphichnus linearis Crimes,1977,如图2(m)所示。

化石为一对平行且长短不一的脊组成,两对脊互相对齐或微错开,脊长1~3 cm,宽0.5~1.0 mm,脊间距2~3 mm。

2.9 平行拖迹Parallehelcura Yang et Wang,1991

三线平行拖迹(相似种)Parallehelcura trilineatus Yang et Wang,1991。

由3条平行的细脊或细槽组成(保存于岩层上层面,槽下层面为脊),脊或槽长大于6 mm,间距近乎相等,为4~7 mm,中间脊突出者认为是三叶虫水平快速游泳时尾刺与沉积物表面留下的划痕,侧脊突出则可能是三叶虫侧身游泳时尾部接触沉积表面留下的痕迹。

2.10 漫游迹属Planolites Nicholson,1873

山地漫游迹Planolites montanus Richter,1937,如图2(a)、(b)所示。

该遗迹化石为简单的水平或近水平潜穴管,衬壁不发育,潜穴管径为3~5 mm,单个潜穴的直径不变,潜穴的延伸长度为3~15 cm。潜穴无分支水平或微斜交与层面产出,叠覆交切现象常见。Planolites和Palaeophycus这两种分布广、延限长,且遗迹化石皆为近水平管状潜穴,而潜穴边界是否有衬壁是区别两者的首要标志。

2.11 古藻迹属Palaeophycus Hall,1852

条纹古藻迹Palaeophycus striatus Hall,1852,如图2(f)所示。

豫西鲁山中寒武统的遗迹化石Palaeophycus striatus主要产于钙质泥岩中,柱形潜穴充填,充填物与围岩存在差异,潜穴微弯曲无分支分枝与层面微斜交,管径0.5~0.8 cm,长则大于7 cm,外表见纵纹常保存为底迹。

2.12 拟藻迹属Phycodes Richter,1850

掌状拟藻Phycodes palmatus(Hall),1853,如图2(j),(k)所示。

圆柱形束状潜穴,由一端向末端分叉,一次分支直径一直互不相切,整个系统总长8~10 cm,主潜穴直径5 mm,分支直径3 mm左右,潜穴表面光滑无衬壁。P. palmatus分支少且较为粗大,与主潜穴接近;P. circinatus则分支细而多,且始端相互平行、末端分散呈扫帚状。

2.13 皱饰迹属Rusophycus Hall,1852

(1)双囊皱饰迹Rusophycus didymus Salter,1990,如图2(p)所示。

形似两个并列、一头尖的咖啡豆,二页相互平行或后端有裂口抓痕,横向或略倾斜。形态小、遗迹表面抓痕较浅,为最主要特点。

(2)雷梅兰皱饰迹Rusophycus ramellensis Legg,1985,如图2(s)所示。

遺迹化石产在粉砂岩-细砂岩下层面,为由浅到深保存完好的二叶迹,长5~8 cm,宽4~7 cm,遗迹的前部为两个深的二叶,中间相交,轻微交叉呈胡须状,后部为浅的二叶,每个叶上有浅、弯相互平行的抓痕,每组4~8条,交角130°~160°。

2.14 石针迹Skolithos Haldemann,1804

线形石针迹Skolithos linearis Haldemann,1804,如图2(v)所示。

保存于紫红色薄-中层粉砂岩层间,垂至层面且穿层保存。长约12 mm,顶端直径较大,为3~4 cm,向下直径减小,下端略细。无衬壁,充填物与围岩不同,与上覆岩层相同,为被动充填。

2.15 托洛万迹Torrowangea Webby,1970

托洛万迹Torrowangea rosei Webby,1970,如图2(h)所示。

化石保存于紫红色粉砂岩下层面,直径1 mm。化石表面具有横环节,单节3~4 mm,节间距之间空隙长度不等,在0.5~0.8 mm,化石总长度15~20 mm。整个遗迹弯曲,呈环状或缠结成网,遗迹化石整体弯曲且无回填构造。

3 遗迹相分析与化石保存特征

遗迹相是指特定环境所具有的相对稳定的、在时空上重复规律出现的生物遗迹组合[12],基于馒头组搜集的材料所鉴定的遗迹化石,将鲁山馒头组遗迹化石组合归于Cruzinan遗迹相。该遗迹相遗迹的分异度及丰度高,产出居住迹、爬行迹、停息迹、觅食迹等。华北板块西南缘的下汤辛集组、朱砂洞组和馒头组属于板块抬升后,新一期的海进序列。寒武纪早期的辛集组为海侵初期的砂砾岩,朱砂洞组为滨-浅海白云岩,寒武纪中期的馒头组为潮坪相碎屑岩(主)和碳酸盐岩(次)沉积。馒头期的碎屑岩矿物成熟度低,分选差,粒度粗,波痕、交错层理、波状层理等各种水动力作用标志常见,亦可见泥裂、雨痕、泄水构造等暴漏结构,指示该组沉积期的整体环境属水动力较强的滨浅海沉积环境,陆源碎屑物供给充足,说明鲁山地区周缘存在迅速抬升并受强烈剥蚀的古陆区[13-18]。

下汤剖面馒头组二段遗迹化石赋存方式可划分为两种,第一种保存于薄-中层细砂岩或粉砂岩层面的爬痕以及潜穴类化石,且在单层层面上(发育为底迹或者顶迹),遗迹密集分布化石以P.montanus,P.striatus等潜穴类遗迹为主,其余层位遗迹化石产出稀少,保存于紫红色泥岩泥质粉砂之间。岩石浅-中阶层皆产出大量潜穴且生物扰动量较高,原生沉积层理被生物扰动破坏。馒头组动荡的水体环境在大多数时间段生物丰度是偏低的,这些遗迹化石的造主多是分异度很低的机会种群,在相对很短的时间段,局部浅海域水动能偏弱时,它们能快速栖居、活动于海底表面,形成遗迹化石密集的薄层[19-21];第二种保存在泥岩泥质粉砂岩层间或较浅的阶层内,随着海平面的不断升高,水动力条件逐渐减弱,海水中的泥质颗粒开始沉降,微生物于基底表面形成藻席,富集大量营养物质。此外,富氧的环境、适宜的温度、正常的海水盐度使得迁居于此的生物种类不断增多,各种生物在基底上居住、爬行、觅食甚至游泳,于各个阶层留下大量遗迹化石。

[参考文献]

[1]SEILACHERA.Trace fossil analysis[M].Berlin:Springer,2007.

[2]龚一鸣,司远兰.遗迹化石与拓扑[J].科学通报,1991(23):18-24.

[3]FREY,PEMBERTON.Trace fossil nomenclature and the planolites-palaeophycus dilemma[J].Journal of Paleontology,1982,56(4):843-881.

[4]M?NGANO M G,BUATOIS L A,RINDSBERG A K. Carboniferous psammichnites:systematicre-evaluation, taphonomy and autecology[J].Ichnos,2002,9(1):1-22.

[5]龚一鸣,司远兰.遗迹化石与拓扑[J].科学通报,1991(23):18-24.

[6]冯增昭,彭勇民,金振奎,等.中国早寒武世岩相古地理[J].古地理学报,2002(1):128-134.

[7]裴 放,王建平,王世炎,等.河南省中寒武世岩相古地理[J].古地理学报,2012,14(4):423-436.

[8]杨式溥,王勋昌.华北地台南部中寒武世徐庄组遗迹化石及其沉积环境[J].古生物学报,1991(1):74-89.

[9]杨式溥,陈战杰.河南登封中寒武世徐庄组遗迹化石及其沉积环境[J].中国区域地质,1996(2):143-149.

[10]李 妲.豫西寒武系第二、三统馒头组遗迹组构[D].焦作:河南理工大学,2014.

[11]杨式溥,傅绍萍.云南武定下奥陶统Cruziana遗迹化石群落及其地层和地理分布[J].地质科学,1985(1):43-52.

[12]SEILACHER A.Aberration in bivalve evolution related to photo and chemosymbiosis[J].Historical Biology,1990(3):289-311.

[13]刘印环,王建平,张海清,等.河南的寒武系和奥陶系[M].北京:地质出版社,1991.

[14]李 越,袁金良,林天瑞.安徽淮南下寒武统馒头组的遗迹化石[J].古生物学报,1999,38(1):114-124.

[15]栾守亮,陈世悦,马玉新,等.华北地台南部地区寒武系沉积特征[J].中国石油大学胜利学院学报,2013(1):9-12.

[16]齐永安,胡 斌.塔里木盆地下志留统塔塔埃尔塔格组遗迹化石与海进期沉积及海进体系域[J].沉积学报,1998,16(1):23-26.

[17]齐永安.遗迹化石与潮控滨线海泛面的识别及准层序相组合—以塔里木盆地下志留统塔塔埃尔塔格组为例[J].矿物岩石,1998,18(4):12-16.

[18]齐永安,胡 斌,张国成.遗迹学在沉积环境分析和层序地层学研究中的应用[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001.

[19]白忠凯,杨有星,韩 淼,等.新疆柯坪地区志留系依木干他烏组的遗迹化石[J].地质通报,2017(2):285-292.

[20]勃朗姆利 R G.遗迹化石:生物学、埋藏学及其应用[M].2版.张建平,金小赤,杨湘宁,译.北京:石油工业出版社,2000.

[21]丁 奕,李 越,杨芝林,等.塔里木柯坪羊吉坎剖面柯坪塔格组下段(上奥陶统)遗迹化石及其古环境意义[J].古生物学报,2015(1):103-114.