四川省汉源县铁厂沟矿区铅锌矿地质特征及成因探讨

2016-10-18乔存科

乔存科

摘要:铁厂沟铅锌矿受地层和构造双重控制。白草坡断层与大红山断层之间的震旦系上统灯影组第四岩性段上部白云岩为铅锌矿体主要赋存层位,白草坡断层与大红山断层及其次级构造控制着铅锌矿的空间展布。研究认为矿区铅锌矿具有沉积——改造特征及成因。铅锌矿的控矿因素和找矿标志明显,为在区内找矿提供了地质依据。

关键词:铁厂沟铅锌矿;白云岩;沉积——改造;构造控制;找矿标志

1. 前言

铁厂沟铅锌矿位于扬子地台北段,峨眉山断块中西部的大相岭背斜南部尖灭端,轿顶山向斜西翼,大洪山向斜东翼的红花断裂带上。矿体赋存于白草坡断层与大红山断层之间震旦系上统灯影组第四岩性段上部白云岩中,该铅锌矿床为沉积——改造成因类型矿床。

2. 区域地质背景

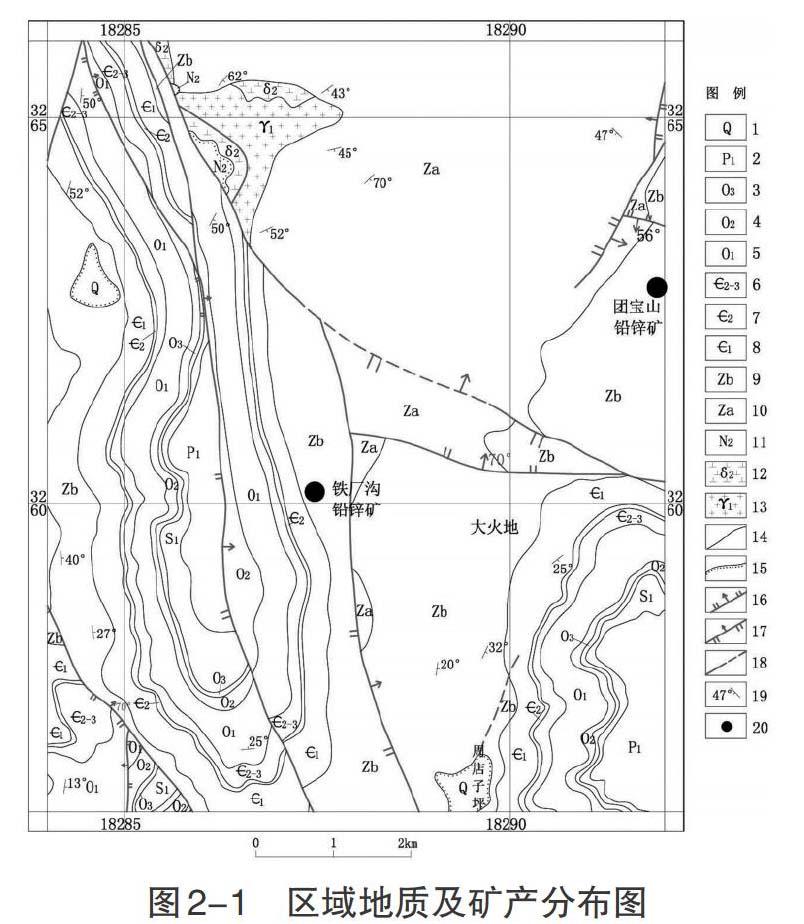

出露地层除石炭系,第三系及前震旦系外,其余各系地层均有出露,形成了巨厚的碳酸岩和碎屑岩建造,其中碳酸岩建造中普遍发育有同生沉积的铅锌矿化。震旦系上统灯影组地层为区域和矿区的主要矿化层位和矿源层,为一套海相碳酸盐沉积,主要由白云岩组成。

区域主要构造为北西向的红花断裂和北东向的七百步断层所构成的一组“X”基底断裂,其次为这组基底断裂所派生的次级构造,以北西向构造形迹最发育。区域内侵入岩主要为早震旦世(钾长)花岗岩,喷出岩有早震旦世火山岩和二迭纪峨眉山玄武岩。区域内优势矿种主要为铅锌矿、无烟煤矿。

3. 矿床地质特征

矿床位于红花断裂带白草坡断层与大红山断层之间的次级构造内,矿体赋存于震旦系上统灯影组第四岩性段上部白云岩中。

3.1 地层

矿区主要出露震旦系下统(Za)、上统(Zb),寒武系(∈),奥陶系(O)、第四系(Q)地层(图3-1)。主要地层岩性:

震旦系上统灯影组(Zbd):为一套岩性、厚度均稳定的白云岩,主要出露于矿区中部,呈近南北向展布。根据岩石组合、结构特征划分为四个岩性段。第一段(Zbd1):厚度117m。为一套岩性简单的灰至灰白色厚层——块状微晶白云岩,上部常含少量泥质,顶部为假鲕粒白云岩。岩石中矿物成分主要为白云石组成,方解石很少,而酸不溶物稍高,这主要是岩石夹有硅质条带所致,但亦混入了少量的陆源物质。与下伏观音岩组呈整合接触。第二段(Zbd2):厚度333.9m。灰至浅灰色厚层状微晶、细晶白云岩,以葡萄状、栉壳、皮壳构造为主要特征。中下部见核形石(藻灰结核);底部为一层厚数米至十余米的微晶白云岩,与下伏第一段(Zbd1)呈整合接触。第三段(Zbd3):厚度209.4m。浅灰、灰色厚层状微晶白云岩、层纹状白云岩,普遍含有深色的芝麻点状凝胶碎屑,及见有较多的叠层石,凝胶碎屑常分布在浅色白云岩的顶部,与深色白云岩接触。下部常见皮壳状、同心条带状构造。底部为一层厚约10m左右的深灰色白云岩,常见雪花状、蠕虫状构造;此外底部还夹数米厚的角砾状白云岩多层。顶部为一层厚约20m左右灰白色厚层细粒结晶白云岩。与下伏第二段(Zbd2)呈整合接触。第四段(Zbd4):厚度228.5m。主要为浅灰、灰白色厚层、中厚层状微晶白云岩,常夹燧石条带或结核。燧石条带分布很不均匀,时而集中成密集的条带,时面稀少,以致不含条带。上部的燧石条带多为深色;下部多为浅色,有时呈结核状;顶部为浅灰色,黄灰色中厚层状蚀变白云岩与黑色薄层泥页岩,局部发育层间破碎带,连续性较好,层间破碎带内可见大量的白色石英脉与铅锌矿化,矿区主矿体产于该含矿层中。赋矿围岩破碎、蚀变强烈,局部被硅质、矿质胶结后十分完整,具硅化、方解石化、粘土化以及褐铁矿化、铅锌矿化。与下伏第三段(Zbd3)呈整合接触。

寒武系(∈):主要出露于矿区西部。为寒武系下统筇竹寺组(∈1q),沧浪铺组(∈1c)龙王庙组(∈1l),陡坡寺组(∈2d),寒武系中上统洗象池组(∈2-3x)。

筇竹寺组(∈1q):厚度81.49m~147.54m。底部为灰黑色薄层状页岩与浅灰色中层状粉砂岩互层产出,页岩层厚5mm~60mm,一般见三层,底层最厚。中部为浅灰、灰绿色厚层夹中层状粉砂岩,含磷粉砂岩、白云质粉砂岩,石英粉砂岩,见黑色胶磷矿小团块以及扁平状白云石条带,含磷粉砂岩可见两层,顶部为灰色薄层状粉砂岩,水平层理发育,夹眼球状黄铁矿结核层、厚约1m。

沧浪铺组(∈1c):厚度61.28m~128.04m。底部为灰白色中厚层状含砾石英砂岩,砾石成分为黑色燧石,局部为少量紫红色粉砂岩;中部为灰白色中厚层状石英粉砂岩夹含砾石英粉砂岩,砾石成分同前,砾径、含量都较前少,时具粒序层理;上部为灰色、黄灰色含泥质白云岩,具团块状构造,白色方解石细脉穿插其中,有时可见泥质条带。与下伏筇竹寺组(∈1q)呈削截冲刷接触。

龙王庙组(∈1l):厚度47.9m~61.29m。岩性为灰白色、黄灰色中厚层状粉晶白云岩,单层厚在50cm左右。下部夹一层厚约2m的石英细砂岩。岩层层面平整,白云岩组分单一,在地貌上常形成小的陡崖。与下伏沧浪铺组(∈1c)呈整合接触。陡坡寺组(∈2d):厚度73.38m~77.28m。下部为紫红色薄层夹中厚层状石英粉砂岩,

具小型交错层理。中部为浅灰色中厚层状微晶白云岩,略具水平层理。上部为紫红色中厚层夹薄层状粉砂岩,与下伏龙王庙组(∈1l)呈整合接触。

寒武系中上统洗象池组(∈2-3x):厚度67.75m~79.01m。浅灰色、灰色中厚层状白云岩,风化面刀砍纹构造发育。具微——粉晶结构,岩石组分单一,具弱硅化与碳酸盐化,见少量后期的白色方解石脉。常形成陡崖地貌,与下伏西王庙组(∈2x)呈整合接触。

奥陶系(O):厚度160m~190m,主要出露于矿区西部。底部为紫红色薄层状页岩夹同色薄层状粉砂岩,灰绿色页岩,页理极发育。中部为灰白色中厚层状长石石英砂岩,上部为浅紫红、灰绿色粉砂岩,厚层状细粒长石石英砂岩。

第四系(Q):厚度0m~31.98m,零星出露。由各种岩石碎块,角砾与泥、砂质物混杂而成,结构松散。多沿沟谷与坡脚分布。

3.2 构造

矿区主要构造呈近南北向、北西——南东向展布,次级构造十分发育。矿区出露的主要断裂有F1、F2、F3、F4区域性断层。矿床位于白草坡断层(F3)与大红山断层(F4)之间。

F1(少哑口)断层:为逆断层,该断裂呈北西——南东向出露于矿区北部,在矿区内出露长度4.7km。沿断层可见10m宽的破碎带,常表现负地形,由于受断裂(F1)的影响,在矿区内形成了一系列的次级断层(裂隙)。断层倾向北东,倾角67°~73°。

F2(白沙河)断层:为逆断层,在矿区东侧出露,长度5.0km。与断裂(F1)平行,断裂走向北北西——南东向,在矿区出露极差,地现偶见负地形,未见断层面,沿断裂可见宽约30m的破碎带,断裂带中间角砾已被胶结,两侧疏松,角砾磨圆度高,粒径多小于6.5mm。断裂倾向北东、倾角74°~76°。

F3(白草坡)断层:为逆断层,出露在矿区中部,在矿区出露长度大于6km,向南方向出图。断层产状沿断层发育有约5m宽的断层破碎带,上部断层泥厚约1.2m,断层泥中见小构造透镜体,角砾呈棱角状,无序分布,带内具硅化,褐铁矿化、锌矿化。可能是一导矿构造,对矿体起着迭加富集作用。断层倾向北东、倾角65°。

F4(大红山)断层:位于矿区西侧一带,在矿区内出露长度6km。与F3断层平行,往南出图。矿区内断层出露较差,仅可见宽约40m~80m的断层破碎带及棱角状角砾(6cm~30cm),断层附近岩石疏松破碎。断层倾向北东、倾角75°。

3.3 火成岩

矿区火成岩主要在矿区北西出露,侵入岩主要为早震旦世(钾长)花岗岩,在坑探PD16中见细粒黑云母辉长岩体。

细粒黑云母辉长岩:由斜长石、单斜辉石、黑云母、绿泥石等组成。斜长石(分布少量绢云母碳酸盐)60%,角闪石1%~2%金属矿物2%,单斜辉石18%,黑云母7%,石英3%,绿泥石5%,碳酸盐1%~3%。矿物粒经一般在0.2mm~0.7mm,斜长石黑云母粗可达长1.2mm~1.5mm。斜长石板状,单斜辉石、角闪石呈柱状、断面等轴状粒。石英粒经一般0.2mm±分散在斜长石、辉石间,偶见石英较粗并以团粒状分布在碳酸盐矿物细脉附近系次生。绿泥石粒径0.05mm±鳞片集合体分布稀疏或交代暗色岩石矿物。金属矿物等轴粒状,粒径0.02mm~0.15mm。细粒结构;块状构造。

3.4 矿体特征

矿区共圈定8个铅锌矿体,分别是Ⅰ、Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3、Ⅱ-4、Ⅱ-5、Ⅲ-1、Ⅲ-2。除Ⅱ-5矿体呈东西向分布外,其余七个矿体都呈南北向分布。

Ⅰ矿体:矿体呈脉状、透镜状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)破碎带中;控制矿体长度252m,控制矿体最大斜深75m;矿体平均厚度1.34m,矿体平均品位Pb:1.62×10-2,Zn:4.87×10-2,Ag:7.57×10-6;矿体倾向西,平均倾角70°。

Ⅱ-1矿体:矿体呈脉状、透镜状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)破碎带中;控制矿体长度60m,控制矿体斜深85m;矿体平均厚度0.98m,矿体平均品位Pb:0.59×10-2,Zn:6.18×10-2,Ag:25.87×10-6;矿体倾向南西西,平均倾角72°。

Ⅱ-2矿体:矿体呈脉状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)层间破碎带中;控制矿体长度550m,控制矿体斜深206m;矿体平均厚度1.06m,矿体平均品位Pb:2.38×10-2,Zn:3.98×10-2,Ag:19.57×10-6;矿体倾向北西西,平均倾角73°。

Ⅱ-3矿体:矿体呈脉状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)层间破碎带中;控制矿体长度124m,控制矿体斜深35m;矿体平均真厚度1.81m,矿体平均品位Pb:2.32×10-2,Zn:5.38×10-2,Ag:29.79×10-6;矿体倾向北西西,平均倾角72°。

Ⅲ-1矿体:矿体呈脉状、透镜状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)破碎带中;控制矿体长度134m,控制矿体斜深32m;矿体平均厚度0.93m,矿体平均品位Pb:0.93×10-2,Zn:3.81×10-2,Ag:15.56×10-6;矿体倾向近东,平均倾角72°。

Ⅲ-2矿体:矿体呈脉状、透镜状赋存于震旦系上统灯影组第四段(Zbd4)破碎带中;控制矿体长度174m,控制矿体斜深74m;矿体平均真厚度1.61m,矿体平均品位Pb:1.34×10-2,Zn:4.47×10-2,Ag:23.19×10-6;矿体倾向近东,平均倾角72°。

3.5 矿石特征

矿石具它形集合体、晶状结构、粒状结构;块状构造,浸染状构造,团粒构造,团块状构造,土状构造(氧化矿);矿石矿物为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿,脉石矿物为白云石,方解石,少量石英、重晶石;矿区以混合矿石为主,有少量氧化矿石、硫化矿石;矿石按有用组分可分为锌矿石、铅矿石、铅锌矿石、铅银矿石,主要以铅锌矿石为主;矿石按结构构造,主要为细脉浸染状闪锌矿、方铅矿矿石,斑点状闪锌矿、方铅矿矿石,局部有块状闪锌矿、方铅矿、角砾状闪锌矿、方铅矿矿石和条带状闪锌矿、方铅矿矿石及闪锌矿、方铅矿、黄铜矿矿石。

3.6 围岩、夹石及围岩蚀变

矿体顶底板和围岩,均为白云岩,矿体中主要夹石为白云岩;围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化,褪色蚀变、粘土化及少量重晶石化,以硅化最强烈,硅化与矿化关系最密切。

3.7 控矿因素

铅锌矿受地层和构造的双重控制。震旦系灯影组第四岩性段上部白云岩为铅锌矿体主要赋存层位;白草坡断层(F3)与大红山断层(F4)及其次级构造控制着铅锌矿的空间展布。

3.8 找矿标志

地层层位及岩性标志:震旦灯影组第四段(Zbd4)地层深灰色砂屑白云岩可作为间接的找矿标志。

构造标志:F3(白草坡)断层西侧灯影组中次级构造是矿区铅锌矿体的主要赋矿构造,可作为直接的找矿标志。

矿化蚀变标志:铅锌矿在地表易氧化呈黄褐色、黄褐色铁帽,含铅锌矿化的铁帽可作为直接的找矿标志。

围岩蚀标志:矿区与铅锌有关的蚀变主要有硅化、碳酸盐化,褪色蚀变、粘土化及少量重晶石化;以硅化最强烈,硅化与矿化关系最密切,硅化主要表现为次生石英岩及乳白色石英脉,可作为间接的找矿标志。

4. 矿床成因

震旦纪晚世中——晚期该地区属受限制的碳酸盐岩台地相沉积,主要为潮间坪——潮上(局部水体滞流泻湖)环境。泻湖内沉积了矿层底部的硅质条带,在潮间坪——潮间上部则沉积了藻屑白云岩及粉晶白云岩。在潮沟中沉积形成了砂砾屑白云岩、竹叶状白云岩。矿层顶板沉积了灰黑色泥(页)岩。该地区其物理化学环境是高盐、高碱、高矿化度富硅,为晚震旦世的铅锌矿床提供了有利的富集环境。

成矿作用发生于地质构造活化形成配矿——富矿构造之后。随着后期热卤水的不断循环作用,使得矿源层中的金属矿物质再度活化,迁移到岩石物理性质差异较大的破碎带中,由于含铅锌的热液在上述空间压力变小,溶解度降低,使得铅、锌等金属物质以硫化物沉淀下来。加之含矿层顶板为一层厚2cm~60cm的泥(页)岩的存在,局部为断层泥,对含矿热液的聚集起屏蔽作用,更易使含矿物质沉淀下来,形成铅锌矿体。由于容矿构造有层间破碎带与断层破碎带两种类型,因此,形成了似层状与脉状矿体。由于构造具多期多阶段性,后期热卤水继续作用,含矿热液再次沿次级裂隙迁移并在前期矿体上形成迭加,形成富矿体。初步认为铁厂沟铅锌矿床为沉积改造成因类型矿床。

参考文献:

[1] 四川省地质矿产局.四川省区域地质志.北京:地质出版社,1991.

[2] 胡正刚、何培光等.四川省区域地质矿产总结.1990.

[3] 四川省地质局.1∶20万荥经幅区域地质矿产调查报告.1974年.

[4] 四川省地质矿产局.1∶5万皇木幅区域地质矿产调查报告.1987年.

[5] 四川省地质矿产局.1∶5万挖角坎幅地质图说明书.1996年.

[6] 温春齐.矿床研究方法.成都:成都理工大学出版社.

[7] 张圣平,袁明强等.四川省汉源县铁厂沟矿区铅锌矿详查报告.2014.

[7] 牛树银,郭利军,刘建明,王宝德,等.内蒙古白音诺尔铅锌矿的成矿作用与找矿预测[J].西部资源,2006,01.