基于“三融”模式的智能制造人才培养体系的构建与实践

2020-07-04林君焕李金国杨莎莎黄广健

林君焕 李金国 杨莎莎 黄广健

摘要:针对制造产业升级下的当前智能制造人才供需两侧脱节的问题,提出了“三融”模式的智能制造人才培养体系,包括基于“五链”衔接融合的产教融合机制和平台建设,“双元”融通的协同育人模式创新以及“多维”融汇并行的社会服务体系打造。通过实践探索,形成了中德合作办学的标准化体系,成为可推广的智能制造人才培养新范式。

关键词:产教融合;双元育人;人才培养;智能制造

一、研究背景

智能制造是“中国制造2025”战略的主攻方向,是实现“制造业大国”向“制造业强国”转变的必由之路。在制造产业转型升级中,传统的偏向低层级操作类岗位将逐渐被机器取代,而数字化建模、高端智能制造设备应用与维护等岗位越来越多,岗位能力升级也越来越快,智能制造人才需求呈现复合型、多元性、创新型等特征。具备高端智能设备操作能力、智能化生产过程处理能力的交叉复合型的智能制造人才培养迫在眉睫[1]。

产业需求侧对人才提出新的要求和标准,作为教育供给侧——高职院校要重新定位人才培养,需要精确对接产业对人才的新需求,探索智能制造人才培养新路径,培养满足智能制造升级需要的高质量人才。

(一)台州智能制造人才需求侧现状

台州制造业提质增效的核心是智能制造技术应用,关键是要有高素质智能制造技术技能人才的对口供给。目前,智能制造人才的缺乏是制约制造业转型升级的一大因素,具体表现在以下几个方面。

1.人才流失严重

臺州市制造企业中,人才储备战略意识不强。在人才引进方面普遍陷入“引进难、用不好、留不住”的困境,不能提供培植智能制造人才的“引、育、用”的丰沃土壤,导致人才流失严重,难以建立一支结构合理、技术过硬、技能高超的智能制造人才队伍。

2.缺乏培养规划

台州市制造企业对智能制造人才的培训力度不够,没有树立起正确的人才观,缺乏长远的人才培养远见。企业缺乏智能制造人才培养与开发规划,也没有找到行之有效的人才培养培训平台和机制。

3.引进方式单一

“十三五”期间,台州智能制造人才缺口巨大。台州市制造企业在引进智能制造人才上,招聘方式单一,引进渠道窄,人才开发的主动性不强。通过招聘引入的人才在一定程度上还存在人岗匹配度不高的问题。

4.人才素质不高

智能制造相关岗位的工作对人才的技术和素质要求更高。企业从社会上招聘的智能制造岗位人才存在专业匹配度低、专业性和职业素质不强的问题,难以承担智能制造类岗位工作。

(二)地方智能制造人才供给侧现状

智能制造产业的优化升级,需要供给侧提供的人才具有“多接口、一专多能、即插即用”的特征,能够将自动控制、信息技术、机械技术、工业机器人等技术相融合,解决工作岗位中出现的复杂多变的问题,具备创新能力和绿色制造设计能力[2]。

当前,制造产业对于智能制造高素质技术技能人才需求非常迫切,而地方高职院校在应对智能制造产业需求上的反应相对滞后[3]:一是专业设置与智能制造产业需求不对接。没有精确把握地方产业对于人才的需求特征,主要依托单一专业培养的智能制造人才能力结构单一,不能满足对复合型人才懂信息化、懂专业的要求。二是课程设置与工作岗位不对接。构建的课程体系以“精、专”为主,形成的专业能力过窄,不能满足智能制造类岗位对人才的多学科、多层次、多方面的能力要求。“互联网+”、人工智能、机器人、物联网技术等领域的新技术新要求没有融入到智能制造相关专业的课程中。三是教学过程与生产过程不对接。没有将智能化、数字化生产过程的新形态要素融入教学中。四是实践教学体系缺乏立体化与多层次的设计。虽然也有“厂中校、校中厂”等校企协同合作、工学结合的教学模式,但没有有效的校企协同育人机制和平台,无法将企业的智能制造新技术与设备引入学校,也不能在企业车间建立课堂,难以获得良好的校企协同育人效果。

(三)智能制造人才培养体系构建思路

台州是中国模具之乡,模具产业是台州主打的七大千亿产业之一。目前,全市有1.2万余家模具相关企业,从业人员25万余人。随着模具产品结构向高精尖方向发展,传统的模具生产制造已难以满足现代模具产品的要求。模具智能化、数字化、绿色化制造趋势越来越明显,促使台州模具企业在制造方式上必须进行转型升级。当前,能够从事模具智能制造类工作的高素质技术技能型人才极为短缺,年均缺口1万人以上。

依托产业办专业,服务产业定方位是专业建设的根本遵循。智能制造具有产业链长、技术类多、需求面广等特点,专业一旦与产业对接不精则容易走偏,若定位不准则没有特色,服务智能制造产业也就无从谈起。我校面向智能制造产业办专业的总体思路是“面向产业精对接,依托产业办学院,建设专业聚资源,培养人才依多元”,即将专业精准地与模具产业的智能制造升级需求对接,以学校的中德学院牵头,集聚融合模具龙头企业、模具行业协会、机器人制造和应用企业、科研院所、国际办学机构等资源与元素,搭建产教融合平台,共建产业学院。在产业学院办学模式下,以智能模具制造为主线,打造以模具设计与制造为核心,以数控技术、机电一体化技术等为多翼的智能制造专业群,按照“共基础、分方向、定岗位”的三段式模式,培养“一专多能”、复合型、创新型高素质技术技能人才。

国务院《国家职业教育改革实施方案》提出“借鉴双元制等模式,促进产教融合校企‘双元育人”的改革方案,为高素质技能人才培养指明了实践遵循。本文以产教融合、校企双元育人理念为指导,探讨多方融合的产教融合新机制,双元融通的协同育人新模式,多维融汇并行的社会服务新体系,探索富有区域特色的智能制造人才培养新路径,以期为地方高职院校培养智能制造人才提供可借鉴的新范式。

二、“三融”模式的智能制造人才培养体系的构建

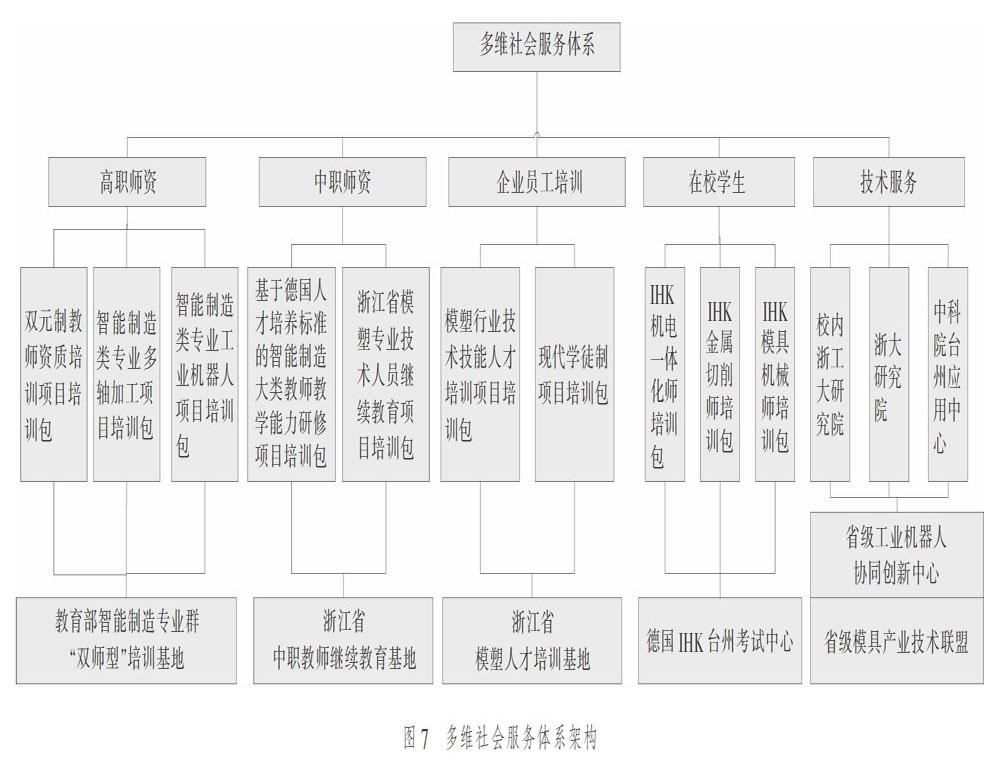

实现高质量的智能制造人才培养,既要有有效的办学机制作保障,又要有科学的育人模式来支撑,同时也离不开社会服务积累的资源反哺。在人才培养路径设计层面,主要以机制平台、育人模式、服务体系三个主体的打造来引领人才培养路径的实践,即以 “产业链、技术链、人才链、教育链、创新链”五链的有机衔接为理念,构建产教融合新机制,打造多主体协同运行的智能制造产业学院,为人才培养提供机制与平台保障;借鉴德国双元制模式,创新“五三”融通的人才培养新模式,为人才培养提供切实可行的实践路径;依托培养培训基地、国际证书考评中心、协同创新中心、技术联盟等多维平台,打造面向多元服务对象的社会服务体系,为人才培养提供丰富的反哺资源。图1为培养路径中对三者关系的描述,它们相辅相成,各司其能,成为高质量人才培养之路上不可分割的基石。

(一)“五链”融合的产教融合新机制建设

围绕台州模具产业智能制造升级需求,按照“五链”有机衔接的设计思路,构建智能制造专业群。首先,分析和明确支撑模具产业智能制造升级所需的相关技术,包括模具设计制造技术、数控技术、工业设计、信息技术、机电一体化技术等。其次,分析从事相关技术工作的岗位群分布和岗位能力要求,从而确定教育侧的专业人才培养规格和目标。最后,按照模具产业智能制造升级对技术创新提出的要求,打造产学研用育训一体的产教融合人才培养基地。“五链”有机衔接的专业群建设理念与运行机制,如图2所示。

以“五链”衔接的专业群建设理念为指导,与公元塑业集团、凯华模具等企业,与浙江大学台州研究院、校内的浙工大台州研究院等研究机构,与德国德玛吉、Festo中国等上游高端德资企业,与德国bbw教育集团、德国莱比锡工商业联合会(IHK)等德国机构合作共建模具智能制造产业学院。在产业学院内打造多类实体平台,一是引入德玛吉中国认证培训中心,面向校内外开展高端数控技术培训和资格鉴定。二是与公元塑业、凯华等成立订单班,开展双元制模式人才培养,并共建校内模具智能制造生产性实训车间,打造学习型工厂,开展生产与教学合一的实训教学。三是联合德国bbw集团、德国莱比锡工商业联合会等设立德国IHK台州考试中心,面向校内外开展德国IHK职业资格证书考培。四是依托成立的省级模具产业技术联盟和工业机器人协同创新中心,与浙大研究院、浙工大研究院等合作,面向模具产业联盟企业开展技术服务,与企业结成利益共享资源共用的联合体。五是在校内设立台州市大学生科技园孵化器,与台州市工业设计研究院开展创新教育与创业培育。如图3所示,通过产业学院模式下的平台运行,打造集生产制造、实训教学、创新创业、技术服务、工程教育、培训鉴定等多位一体的产教融合基地,形成高素质技能人才培养和科技创新服务两大类平台,服务台州模具产业向智能制造发展的升级需求。

(二)“双元”融通的协同育人新模式创新

德国双元制育人模式下,校企双元深度融合协同育人,体现在教学上是学校理论为主的教学和企业实践为主的教学相结合,两者交替和交织形成理实有机衔接的一体化教学;体现在目标上是个人全面发展和社会、产业发展的有机统一;体现在考核上是学校结业考试和行业的资格证书考核相结合;体现在师资上是由学校理论教师和企业培训师构成的结构化教学团队,实现模块化的课程教学。产业学院运行模式则集中体现了“共享、共用、共赢、互通、互融”的运行特征,可以实现专业群内各专业基础课程的共建共享、师资的多元互聘、学生的多途互通、产学研资源的互融共用等功能。

依据双元制理念和依托模具智能制造产业学院,围绕模具产业智能制造高素质技术技能人才培养为主线,引入德国IHK双元制育人标准,结合台州模具企业用人需求,开展人才培养模式创新改革,形成了“三段课程分方向、三堂育人塑修养、三岗练技铸工匠、三师融合促成长、三期考核保质量”的“五个三”人才培养模式,如图4所示。

在目标维度,构建以双元制合作企业的校外课堂、校内课堂和中德大讲堂为思政育人特色的三个维度目标。一是在企业课堂,通过真岗位练技能、真工作塑能力的实习环节,培养学生职业素养和工匠精神;二是在校内课堂的学习型工厂,通过基于工作过程行动导向的教学,培养学生职业行动能力,即面对工作任务和问题,独立计划与实施计划的能力;三是在中德大讲堂,邀请名家大匠开展专题讲座,塑造学生人文素养和大学生品质。同时,三堂育人体系赋有天然的课堂思政属性,保证了思政育人落实在课堂内、工厂里,生活中。

在课程维度,以培养目标为出发点和落脚点,构建“大一共基础、大二分方向、大三定崗位”的三段式课程体系,即大一共享专业群基础课程,按照“厚基础、宽口径”要求,开展机电类基础知识和技能的学习。大二分专业方向,如模具设计与制造、数控技术、机电一体化技术等方向课程,按照“一专多能”的要求,学生可选修一个方向课程,每一个方向课程既有面向“一专”的核心必修课,又含有面向“多能”的选修课程。大三定岗位实习内容,按照“双元育人、真岗实做”要求,与企业签订双元制班协议,由企业提供工作的实习岗位,按企业岗位和岗位群定制企业人才培养计划,通过双元班模式培养,实现人岗适配,解决人才“引不进、用不好、留不住”的问题。

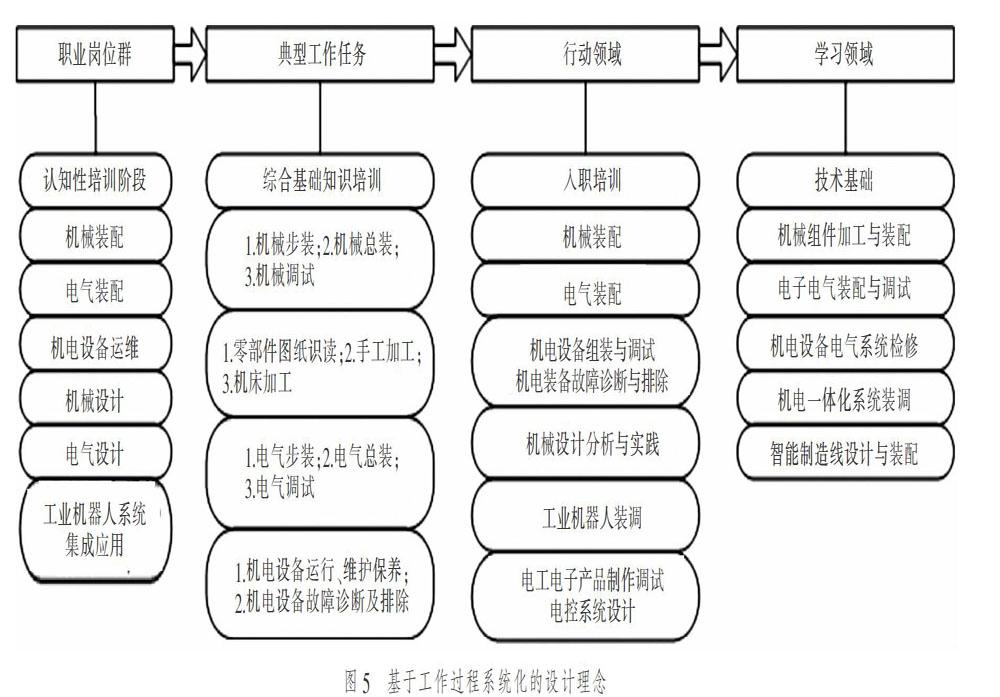

在课程建设上,按照基于工作过程系统化的设计理念,以学生职业成长为主线,将典型工作任务转化为学习领域课程,构建专业课程体系。图5为以机电一体化技术专业为例构建的课程体系。学习领域课程按照工作过程系统化的结构逻辑重构了课程内容,实践技能和理论知识融为一体,理论知识通过实践验证得到了内化,实践技能通过理论指导得到了提升。

在实践维度,构建校企双元交替的“知岗、跟岗、顶岗”三岗递进式实践体系。一是打造IHK标准的校内学习型工厂。学习型工厂的特点是车间布局设置遵循企业真实生产工艺流程和要求,全真模拟企业真实生产过程。二是与模具企业共建校内模具智能制造生产性实训中心。由企业主导设计建造生产车间,建成产学一体的生产性车间,承担企业生产任务和学生跟岗实习任务。三是与企业开展双元制协同育人。在企业的教学模式,按照“面向岗位开课程,走进车间建课堂,围绕工作做项目,指导考核聘双师”原则,校企共同开发企业课程内容,形成教学化的岗位项目课程,按照导师制模式开展成果导向的学习指导。

大一的知岗阶段,主要在学习型工厂接受IHK标准的项目式实训,同时也安排暑期一个月在双元制合作企业的专业见习。大二的跟岗阶段,主要在校内智能制造生产性实训车间接受企业真实生产任务驱动下的跟岗实训。大三的顶岗阶段,主要在校外双元制企业接受学徒式的顶岗实习。指导教师围绕岗位工作任务,布置相关的工艺、技术、方法、设计方案等设计任务,培养学生解决实际工作问题的能力。

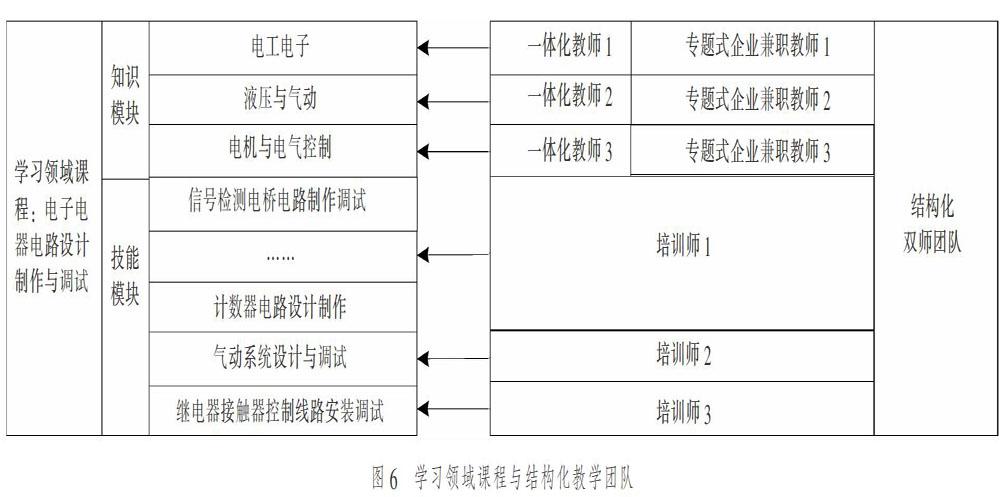

在师资维度,按照学习领域课程模式与教学要求,构建由一体化教师、企业教师和培训师组成的结构化职业教育教学团队,对学习领域课程实施模块化教学,如图6所示。学习领域的知识模块主要由一体化教师主讲,培训师辅讲,技能模块由培训师主讲,一体化教师辅讲。另外,聘请企业和研究机构的校外教师,利用他们在生产和研发一线所积累的新技术、新工艺、新方案经验和优势,开展学习领域课程内的专题式讲座。