基于地方实践的旅游发展与乡村振兴:逻辑与案例

2020-07-04孙九霞黄凯洁王学基

孙九霞 黄凯洁 王学基

[摘 要]我国长期以来存在城乡发展不均衡和乡村发展不充分的问题。新时代背景下,“乡村振兴”战略直面乡村社会发展困境,以乡村的多维发展重塑合理的新型城乡关系。文章基于对旅游发展推动乡村振兴内在逻辑的探讨,借助傣族园村寨、双廊村、天龙村、落水村和明月村等多案例研究,具体分析旅游推动乡村在不同维度上的振兴实践,研究认为:旅游发展为乡土空间重聚发展主体,将各类经济生产要素注入乡村,实现乡村在经济层面的产业结构多元化和空间多功能化,文化层面的物质文化保存与修复和精神文化的调适与再造,治理层面的内生自组织治理优化和网络治理的构建与深化,有效缓解甚至逆转乡村多重危机;同时,旅游发展在推动乡村各层面发展的过程中释放乡村居民的自主性,构建地方和外部力量的互动场域,共同推动乡村实现“新内生性发展”和持续振兴。研究有助于进一步理解旅游发展与乡村振兴的多元内在关系,为我国乡村地区尤其是西部地区的乡村振兴和贫困消除提供指导。

[关键词]乡村旅游;乡村振兴;地方实践;城乡关系;新内生性发展

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)03-0039-11

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.03.009

引言

随着中国经济社会发展进入新时代,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾已经成为当前社会的主要矛盾,而乡村和城市之间的不平衡是众多不平衡发展现实中最为突出的问题之一[1],乡村发展的不充分成为诸多社会冲突与问题的根源[2]。在当下快速的现代化和城镇化进程中,乡村社会面临着多重困境,诸如人口外流导致乡村人口结构失衡、农村产业发展滞后、乡村文化边缘化、社会治理失效等问题严重制约着乡村发展和传统村落的存续[3],并不断带来新的社会矛盾。究其根源,学者们普遍认为中国长期以来推行城乡二元体制下的城市偏向或城市优先发展战略是背后的结构性因素[4-5]。在“重城轻乡”和“城优于乡”的观念导向下[6],逐渐形成了一种国家、社会和个体相互作用下的“城市中心主义”发展逻辑[7],资源集中配置于城市,农村劳动力向城市流动,乡村则依附于城市被动式发展,乡村被城市取代俨然成为了必然的发展趋势。其结果是城乡二元结构不断强化,城乡差距逐渐拉大,乡村问题日趋突出,乡村可持续发展更是无从谈起[8]。城市中心主义的发展逻辑某种程度上忽视了乡村传统与现代化要素结合,从而促成多元发展尤其是乡村自主发展的可能。

正是出于破解社会主要矛盾和突出问题,以及缓解城乡发展失衡的现实需要,乡村振兴成为新时代背景下的国家战略选择,也因此引发了学术界广泛讨论,话题从科学内涵与战略价值到战略实施的困境与路径[9-10]。乡村振兴战略将国家发展话语重新回归乡村本身。在此基础上,乡村研究需要关注和探讨战略目标之下有效的路径选择。作为长远发展战略,积极稳健地实施乡村振兴既要张弛有度地循序渐进,也要有针对性地因地制宜[11],面对不同地区的发展不平衡不充分问题,应当结合地方实际问题和地区特征制定发展策略。在众多乡村发展的路径和模式中,旅游对乡村发展、乡村振兴的带动效应已成为各界共识,但其对乡村的振兴作用和发展路径等具体实践过程讨论仍显不足。近年来,越来越多的研究试图探索以旅游促进乡村振兴的方式,并提出相应的政策建议,但更多地停留在旅游开发层面,在预设某种旅游类型积极作用的同时忽视理论层面旅游的运作逻辑,也缺乏相应的地方实践研究;也有研究已经关注到旅游在农民收入水平[12]、村落生态优化[13]、产业联动发展[14]等方面的促进作用,然而乡村振兴是系统性的,解读旅游对乡村振兴的作用应当构建系统的分析框架,并借助具体实践解读旅游发展与乡村振兴各维度的关系。因此,本文试图思考旅游成为乡村振兴路径选择的合法性,并以典型旅游乡村为研究案例,探讨乡村振兴的实现逻辑和发展条件,解读旅游如何推动乡村振兴。研究重点选取了西南地区的乡村案例,原因在于西南地区乡村发展路径之选择极其有限,旅游常作为当地乡村发展的重要推力,因此,本研究中的案例经验对西部地区乡村振兴和贫困消除具有重要的示范意义。

1 逻辑建构:旅游作为乡村振兴的一条路径

乡村振兴是继“城乡统筹”“新农村建设”等乡村发展战略之后的又一国家重大战略决策[15]。从上一阶段的“新农村建设”到当下的“乡村振兴”,政策实施的对象从“农村”转变为“乡村”,这意味着对“村”的认识从生产性的、以农业经济主导、农业生产方式和生活方式为基础的聚居形态扩大到产业类型更多元、空间要素更丰富的社会实体[16]。在现代化与城镇化的双重作用下,乡村正逐渐变得复杂而多元[17]。由此,乡村需要找到其作为一个聚落体系而区别于城市的独特身份及其价值所在,强调乡村互补于城市的經济产业地位及独特的社会文化形态与文化机理等乡村特殊性,有别于以往城市主导乡村发展的路径,城乡要实现均衡和充分发展而同时要凸显城乡的“和而不同”。

20世纪70年代以来,由市场、社区和居民以及政府共同推动的乡村旅游逐渐在欧美地区出现并兴起,乡村与旅游相结合被认为是一条比较有效的全球乡村发展道路[18]。随着乡村从生产空间向消费空间的转变[19],乡村发展过程中开始强调多功能转型[20]。乡村地区的功能不仅是农业商品生产,它们是娱乐、旅游、休闲、特种食品生产、消费和电子商务的场所,作为乡村旅游目的地也是乡村重要的功能之一[21]。

旅游对乡村发展的促进作用体现在多个方面。学者们往往针对旅游对乡村发展正向促进的某一方面展开分析,比如在资源利用方面,旅游可使自然资源的价值得到正向科学的开发,同时对农业景观产生功能拓展,实现一地多用和多重创收,符合可持续发展的原则[22];在人口发展方面,旅游属于劳动密集型产业,旅游的进入使得乡村社会关系重聚,社会层次重构,对当地的公共管理有更高的要求,也为农村人口提供了个人发展与成长的机会[23]。此外,对于村落文化系统来说,乡村旅游还可以从物质、社交到精神层面逐步实现传统村落复兴[24]。当然,旅游之于乡村发展的影响也存在诸多争议和负面评价,如有学者指出,旅游对经济的带动需要考虑原有的城乡差距,城乡经济水平差距越大,旅游的经济影响越不稳固[25];此外,关于旅游对乡村文化的影响更存在着“繁荣”还是“衰落”的争议[26]。学界对旅游与乡村振兴的关系存在着争论,本研究无意为此争论寻找弥合的通道,而是立足于为乡村振兴寻找可能的实现渠道,从地方的旅游发展实践出发分析旅游对乡村振兴的正向作用逻辑。通过多案例的探索分析,从旅游对乡村的多维影响分析旅游如何通过支持乡村的多元化发展而实现乡村振兴,由此呈现旅游对乡村积极的系统性影响,呼吁更多的研究者从学理层面推进对这一重要社会议题的探索。

旅游缘何可能推动乡村振兴?本文认为其内在的逻辑在于:旅游的本质特性是生产与消费的“同时性”与“同在性”,要素的回流、主体的重聚、社会资本的发展使得旅游在一定程度上能推动乡村地区走向全面振兴。从消费的角度看,城市到乡村的大规模旅游流动趋势逐渐加深,引发城乡在生活和文化上的互动与交流。据文化和旅游部测算,2018年全国乡村旅游总人数达到28.2亿人次,乡村旅游总收入达到1.63万億元,乡村成为城市人旅游消费的重要场域。从生产的角度来看,乡村是旅游生产与供给的场域,旅游消费需求使得乡村特性和乡民传统的生产和生活方式成为重要的旅游资源,既实现了生产要素的逆城市化方向流动,也串联起“城-乡”的互动关系,将乡村嵌入新的城乡关系网络结构中。由此,旅游生产与消费的“同时性”与“同在性”使乡村在保持乡村性的同时能够实现“在地化”发展。

乡村振兴战略所提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等内容涉及了乡村发展中的经济、文化和治理等多维层面的目标与诉求,作为一个系统性概念,“二十字方针”描绘的是乡村振兴在各个维度的理想状态,也是乡村的发展目标,这一内容全面地定义了乡村振兴的评价维度。乡村振兴所描绘的是静态的画面,至于乡村应该通过怎样的发展模式去达到振兴这一状态尚缺乏动态性的、学理性的阐释。结合以往研究对于旅游促进乡村发展的分析维度,和研究者长期的乡村研究与田野实践经验,本文所采用的乡村振兴维度对应于乡村振兴战略的“二十字方针”,其中,“产业兴旺”与“生活富裕”强调经济层面的发展,“乡风文明”强调文化层面的复兴,“治理有效”强调治理层面的优化,而“生态宜居”作为乡村旅游发展的重要前提,是每个乡村旅游地均需具备的条件,因此本文将着重就经济、文化和治理三方面展开分析,将乡村振兴的理论与现实维度分解为乡村经济、乡村文化与乡村治理3个层面,进而分别借助典型案例探讨旅游在推动乡村振兴中的具体作用路径、核心表征要素与结果。旅游推动下的乡村振兴旨在借助经济、文化、治理等层面有效发展,在乡村发展上实现在地化,塑造乡村自主性,重建乡村活力。

2 案例与方法

本文关注旅游发展中的乡村振兴,为避免以单一案例的“散点论述”方式进行村落研究的方法局限,研究采用多案例研究,从旅游在彼此独立的乡村案例中的实践作用介入,力图从不同层面透视旅游的作用与影响,最终对所有案例进行归纳、总结,得出旅游发展与乡村振兴之间的关系。案例选择上,基于研究者所带领的“传统村落保护与利用”课题组长期的追踪调研,选取云南西双版纳傣族园村寨、云南大理双廊村、贵州安顺天龙村、云南泸沽湖落水村和四川成都明月村等5个典型案例进行分析。自2015年以来,研究团队对云南、贵州、四川、重庆、西藏等省份的50多个传统村落开展了全面的田野调查,2016—2018年连续3年开展传统村落暑期调查,借助参与式乡村评估的系统性理论方法积累了大量一手资料。在此基础上,聚焦旅游对乡村发展、乡村经济及社会文化的影响等进一步深入研究,并从中选取具有典型性的旅游村落开展有针对性的深度田野调查,单个案例的田野调查时间均在30天以上。研究所选案例均是知名的乡村旅游目的地,并在乡村振兴不同维度上具有典型性,多个案例共同呈现了旅游推动乡村振兴的系统性作用体系。

3 地方实践:旅游推动乡村振兴的案例解读

3.1 旅游推动经济生产要素的在地重聚

产业衰落是乡村衰落的首要因素,以城市为中心的发展导向下,劳动力、资金、土地等产业生产要素的净流失加剧了乡村的衰败。因此,乡村振兴的一个重要前提是需要改变生产要素的单向流动,为产业经济发展重新注入活力。旅游发展背景下,经济资本、人力资本及文化资本等要素伴随着开发主体的进入以及本地劳动力的回流,实现了向乡村的反向流动,在地重聚的生产要素驱动了乡村地区的经济结构调整与优化,尤其是创造了多元化的在地就业机会,为乡村居民提供了抵抗农业衰落和经济衰退的发展机遇,推动乡村经济的在地振兴。

3.1.1 乡村经济结构的多元化

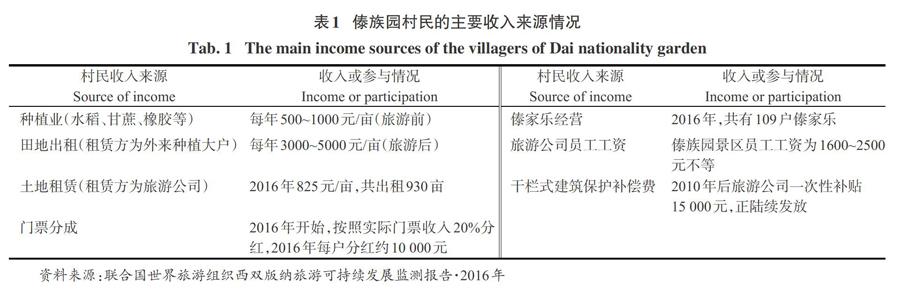

傣族园村寨由傣族园景区内的5个自然村构成,隶属于勐罕镇曼听村委会,村寨居民354户,共计1733人1。傣族园景区集中呈现傣族独特的宗教、历史、文化、习俗、建筑及服饰饮食等传统文化,自20世纪80年代开始发展旅游,并已成为国内重要的旅游目的地。傣族园公司作为外来投资企业,将5个村落整体开发。公司租用村民土地,与村民保持长期的利益关系,员工招用村寨村民,后期出台了村民门票分红制度。村民也逐渐多元参与傣族园旅游活动中,如参加傣族园的歌舞表演、泼水活动,经营傣味烧烤,出售旅游工艺品和热带水果,部分介入旅游业较早的村民依靠积累的资金和经验,经营“傣家乐”、傣族民宿、典型干栏式民居参观等。傣族园逐渐从农业社区向服务业社区转变,旅游业成为了当地主导产业,早在2006年曼春满村便已有超过80%家庭从单一传统农业生产转向农旅兼营[27]。

傣族园旅游发展之前,当地居民主要种植水稻、甘蔗、西瓜等作物,每亩每年只有500~1000元收入;旅游发展后,随着村民陆续参与旅游业中,收入水平得到提升(表1),到2016年,保守估算傣族园五寨人均年收入达14 300元,高于其所在勐罕镇的平均收入。旅游发展提升了傣族园村落的经济发展水平,推动了经济结构和收入来源的多元化,村民也逐渐从被动的旅游参与者成为主动的旅游参与主体,有了更多样化的生计方式选择,而村民的消费方式与投资方式也日趋多样,诸如购房、买车、投资橡胶林、公司入股等成为常态。

3.1.2 乡村空间功能的多样化

“乡村振兴”强调乡村具有更加多元的产业类型和更丰富的空间要素[14],这一转变与20世纪70年代以来西方国家从“生产主义范式”转向“后生产主义范式”的乡村发展理论相契合,即开始强调乡村的多功能发展,乡村空间从作为农业生产主体逐渐向生产、消费和生态等多功能空间转变[28-29]。“乡村可以通过聚落空间(体系)响应和引导区域城乡人口变化趋势,提供理想栖居空间”[18]。追求乡村生态环境和慢节奏生活方式的旅游移民迁入乡村地区,推动原来以农业生产为主导功能的乡村地域将会转型成为以居住、消费、商业功能为主导的乡村地域。这种转变在一定程度上为农业提供市场机会,改善乡村的基础服务设施,同时激活乡村住宅市场,刺激本土经济的发展等。

双廊村位于云南大理双廊镇,下辖3个自然村,全村1145户共3769①人。20世纪90年代前,双廊镇是有名的省级贫困镇,农业、渔业和泥水匠是当地村民主要的生计方式,彼时双廊的旅游业并没有因为南诏风情岛而发展起来。2004年,双廊镇被划归大理市,大理市政府开始在当地投资建设旅游基础设施,并于2008年在双廊举办首届洱海开海节,双廊旅游业开始起步。2012年后,在诸多艺术家的引领下,越来越多的背包客、艺术家、作家等进入双廊,大量从事旅游行业的经营者进入双廊投资,旅游小企业主移民成为双廊的重要生活群体。经过近20年的发展,双廊村已成功从原来的“封闭的小渔村”变身为洱海边上的旅游明珠。在由外来移民带动发展到本地人广泛参与旅游的过程中,双廊村的沿“海”村民经济收入来源基本转向旅游业。双廊也因此逐渐形成地方劳动力市场,周围村镇村民来此就业,外出务工村民回流,年轻一代从城市回家乡发展,部分村民在旅游移民经营的客栈工作,积累客栈管理经验。部分村民则以房屋租赁资金为基础,依靠积累的经验经营客栈或餐馆,村民经济收入也获得逐年上升。人口结构与产业结构的变化正重塑乡村的空间功能,双廊从传统的以渔业为主、农业为辅单一的生产型空间,逐渐转变为集景观空间、艺术空间、聚落生活空间、休闲空间等多功能于一体的消费型空间。

总结傣族园五寨和双廊村的案例可见,旅游打破了传统乡村社会相对单一的“社会闭环”,即农民生活在农村,从事着农业生产,过着与农业相匹配的生活方式的社会形态[30],旅游所推动的要素回流与在地重聚,尤其是来自城市旅游移民的介入,使得传统的农业与新要素结合从而衍生出新的业态。乡村也将超越传统意义上的概念,不再是与城市完全对立或者是依附于城市的单一农业生产空间,而是在自我独特人文与自然资源基础上,发展出来的多元化、多功能、融入城与乡生产要素的人居形态。这也为乡村振兴提供了多元化的发展思路,使得部分具备旅游发展资源的乡村在产业结构和空间功能上从与城市对立割裂走向成为城乡连续谱上丰富的、不可或缺的中间存在形态。

3.2 旅游促进乡村多维文化的自在传承

乡村振兴不仅强调经济发展,更突出乡村区别于城市的独特身份与价值的重要性。在具体定义上,乡村性的社会文化维度逐渐被强化,学者们指出乡村性在土地利用、空间格局、生态环境等物质维度之外,还应该包括体现区别于城市的生活方式、价值观点、乡村意象等社会文化维度[31-33]。同时,乡村性也是动态发展的,可以被理解为建立在传统人地自然联系上的具有本土独特社会文化机理的空间及本土实践。“乡愁”话语导向下的新时代乡村振兴,在一定程度上要求保护、恢复乡村的地方文化,甚至要求在传统与现代有机结合、时代的动态发展中调适、发展与重构乡土文化内涵和文化自信。

3.2.1 物质文化的保存与修复

物质景观是乡村最直观的文化表征。传统建筑破败、村落物质文化符号丢失是传统村落文化衰落的最直接表现,对乡村聚落景观的保存、修复、还原通常被视为复兴传统文化的第一步。旅游的介入,游客凝视的需求,往往最先作用于物质景观层面。当前,大部分乡村旅游发展都首先体现在空间景观中直观可见的传统文化符号还原与恢复上。

位于贵州省安顺市的屯堡村落起源于明朝初期的“屯田戍边”政策,至今仍保留着明朝汉族的文化风俗,屯堡人更是被誉为“汉族中的少数民族”。天龙村是当地最早发展旅游的屯堡村落。2001年在村主任何忠金等带领下,以“政府+旅游公司+农民旅游协会+旅行社”的参与式模式发展乡村旅游。2012年年末,贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司正式收购天龙旅游公司,接管天龙屯堡旅游经营,并开始大规模征地,同时对建筑风貌、村落环境进行全面整治,并对历史建筑进行保护和修缮。在此次整体规划整治中,天龙村较好地恢复了传统屯堡村寨风貌,保存了“一河通贯、四山拱卫;得水藏风、街巷通衢”的山水格局,以及军事防御特征明显的街巷格局,村中历史建筑天龙学堂、“九道坎”等得到修缮,传统的屯堡石头民居房屋也得到完整保存。与天龙村形成鲜明对比的是周边的非旅游屯堡村落,如同样位于安顺平坝区的肖家村。肖家村为传统农业村,村民或务农或外出务工,全村除励志社学堂和玉丹山寺庙仍保留传统的屯堡石头建筑风貌外,其他房屋均为新式的现代楼房或平房,村落传统风貌的完整性遭到破坏。除了老妇人身上的“凤阳汉装”外,肖家村看上去与中国其他汉族乡村并无二致。

通过屯堡旅游村落与非旅游村的对比可见,政府及企业主导下的旅游开发,在短期内为乡村注入了大规模的资本,有助于传统村落物质景观的修复与保存。这些物质景观是乡土性的重要组成要素,有助于营造村落的“时间感”与“空间感”。旅游对村落物质景观的修复作用大小与游客的凝视需求、外来资本的大投入有着密切联系,城市居民因怀有对传统生活方式的“想象”(乡愁)来到乡村,识别并消费作为文化表征的建筑、服饰、手工艺品等物质文化符号,外来开发主体为当地代表性物质文化的还原与延续注入初始资本[34]。资本要素推动乡土景观的存续和再生产,这也是旅游业区别于其他产业的地方。

3.2.2 精神文化的调适与再造

精神文化伴随着人类创造物质文化的过程而产生,具体表现为宗教、信仰、审美、仪式和艺术等。传统村落的精神文化根植于村落共同体,通过信仰、节庆、仪式活动等得以体现,与乡村意义的构建紧密相连。傣族园村民信奉南传佛教,作为本土的精神文化内核,宗教信仰活动已经渗入当地人日常生活中。旅游作为一种独特的现代化实践,促使傣族村民的日常生活宗教实践在现代与传统、神圣与世俗之间重新寻找其定位,体现出旅游和宗教生活互相嵌入、宗教信仰从神圣到世俗再创造的变化,从而实现本土化的文化调适与适应性发展。

傣族园的“天天泼水节”将傣族传统的集体祈福活动以泼水形式嫁接到旅游活动中,为游客提供一种参与性且感受性的旅游体验,而不受传统节日固定时间举行的限制。这种具有前台展演形式的舞台化演出本是令学者诟病的扭曲文化内涵的方式,然而面对泼水节的表征在商品化过程中被重塑这一现实,作为泼水演员的傣族村民主动将其从传统仪式的语境中剥离,在身体实践的过程中将其视为一个旅游仪式活动,以达致放松的类阈限状态,在神圣的节日仪式基础上重塑了新的世俗文化儀式。这种灵活的文化调适也体现在对传统宗教仪式边界的重新阐释上。例如,在傣族园,“送寨子”是南传佛教和原始宗教相结合的集体性仪式活动,具有祈福消灾的作用,于关门节前的一个星期四举行。其在旅游发展前曾是傣族村寨对外封闭的仪式,外村或外地人的闯入行为被认为是破坏了仪式秩序,并需要受到相应责罚。然而旅游发展后,村民生活和旅游接待的交织,使得隐秘而神圣的仪式空间和开放的旅游空间不可避免地发生叠合,仪式边界从清晰变得模糊,仪式空间中内外有别的观念逐渐弱化,更多地被村民看作是祈福和祝福的空间,祈福消灾的意义被扩展到游客身上[35]。

旅游发展过程中,傣族的原生文化进行了创造性传递,物质文化经历了选择性的保留与复兴,而宗教精神文化经历了从神圣到世俗的再创造。傣族人选择的是一种既拥抱现实又保持宗教信仰的生活方式,这是传统村落文化传承的一种折中途径。社区作为文化复兴的主体,村民基于集体知识和共同价值纽带的文化身份得以强化,他们重新寻找到村落精神文化的定位,在不断的调适中传递新的文化共识和族群认同。

3.3 旅游实现乡村公共治理的地方嵌入

乡村社会是由自然关系联结而成的共同体[36]。人们之间基于共同的历史、传统、信仰、风俗及信任而形成的一种亲密无间、相互信任、守望相助、默认一致的人际关系,基于这样的人际关系,乡村内部具有内生的、有序的协作基础,能显著地维护乡村社会运作秩序、并催生出集体性公共物品的出现。近代以来,现代化、城镇化、工业化等多重因素前所未有地冲击和瓦解着我国乡村社区的社会结构与社区公共性[37],社区内部原有的道义和互惠制度在逐渐消解,村落共同体所赋予的集体认同感和安全保障在弱化[38]。“公地悲剧”、“搭便车”、缺乏集体行动力、社区认同缺失等直接导致诸多乡村社会公共事务不彰、乡村内衰的后果,乡村公共性重建成为了当下中国乡村治理的重要难题。强调社区参与为基础的旅游发展被认为是乡村公共领域重建的方式之一。在我国西南地区,旅游作为地方扶贫、基础设施建设推动的重要手段,被寄予了通过外部资源输入以解决乡村公共性不足所导致的治理难题的厚望。然而,旅游在乡村治理方面的影响似乎也存在着吊诡之处,即以重建乡村公共性为重要目的的乡村旅游,反而容易导致社区内部矛盾和冲突迭起、争夺公共发展资源等社会失序问题,暴露甚至是加剧社区公共性维度建设(包括社区协作、社会整合等)的不足以及社区治理的困境。旅游所引發的社区矛盾,与旅游的经济属性以及旅游资源“公私”权属不清晰密切相关。辩证地来看,这不仅仅是旅游产业特有的弊端,其他的经济产业同样存在;而与之相对的,旅游的文化属性、日常渗透性、与多产业的关联性,以及多元主体在地介入,反而更可能建构起嵌入地方的乡村治理模式。

3.3.1 自组织治理的形成与优化

近现代以来,国家政权建设的全面下渗和快速的城镇化进程削弱了乡村社会内在的社会秩序,重建乡土秩序、建立合理的治理制度是当下乡村研究的一个重要命题。我国传统的乡村社会治理建立在代表传统权威的“长老统治”基础上[39],深嵌在传统乡村社会文化价值体系中;而由士绅、地方精英主导的内在治理机制则与中央自上而下的统治共同形成我国“双轨治理”模式[40],这种模式保障了乡村内在需求的向上传递,使得中央政权能获得来自乡村的反馈[41]。中华人民共和国成立后,随着国家权力对乡村社会控制力度的加强,乡村治理体现出极强的国家权力结构逻辑,而忽视了乡村自我的内在管理。尽管改革开放后国家逐渐放松对乡村的直接管理,但被消解的乡村社会秩序在现代化与城镇化的新发展浪潮中并没能得到有效恢复。此后的新农村建设等政策作为由上到下的外部动员建设更是没能实现乡村内在制度的建立[7]。新时代下的乡村振兴需要建立有效的乡村治理制度,核心就是激活乡村内生自治能力,培育内生治理主体,建立符合乡村内在发展逻辑、有利于乡村集体治理的制度,从而实现内生性发展。

落水村位于云南省丽江县泸沽湖畔,是泸沽湖最早参与旅游开发的社区,村民参与程度高。旅游发展至今有30多年,已由当初的贫困村华丽转身成为了“丽江十大富裕村”之一。作为摩梭人聚居地的落水村,其旅游开发依赖绮丽的泸沽湖自然风光和独特的摩挲母系文化。旅游为落水村带来经济快速发展的同时,也将摩梭文化纳入大众猎奇的目光中,当越来越多的游客和媒体对当地文化进行扭曲理解和报道时,摩梭人的主体意识和公共责任意识开始觉醒,并主动参与公共领域进行自我表达。2005年,当地由地方精英牵头成立了丽江市泸沽湖摩梭文化研究会。协会以摩梭文化的保护、宣传以及社区居民环境教育和社区学校民族文化传承等为主要任务,目前成员超过100人。作为地方自治组织,协会开展了诸多活动,包括积极组织和参加文化研讨会、接待国内外组织和个人的采访及社会实践活动,扩大摩梭文化在世界上的影响力;创建“我是摩梭人”微信公众号,积极向外展示摩梭文化魅力,致力于呈现当地人眼中真实的摩梭人;对内积极提高民众文化参与度,如创办村级博物馆,自主拍摄记录片,建立社区微信群、QQ群,探讨地方发展事宜,推进自治体系的形成。另外,当地在旅游发展中还自发成立泸沽湖景区酒店协会、跳舞队与划船队等民间治理组织,用以规范参与秩序,加强社区内部管理。

落水村自治组织的出现和治理制度的优化,是在旅游流动带来的现代化冲击过程中产生的文化自觉和本土实践的结果。旅游加快了本土和外来文化间的交往互动,使得文化处在一种流动的不稳定状态,这种不确定性引发了交往双方的焦虑,从而“引发对于文化差异的能动性的商讨互动,有可能生发出自由的表述权或公民权”[42],最终呈现的是内生治理主体意识的出现和自治制度的建立。

3.3.2 网络治理的构建与深化

网络治理是在自主治理的基础上,主张多元主体参与治理过程中,建立起良好的合作伙伴关系,既强调团体内部的自主性,也倾向于公私部门、组织以及第三方部门(非政府组织、社会团体等)之间的平等对话、合作共治[43]。嵌入地方社会关系中的网络治理有利于推动信任、声誉与互惠机制的产生,从而实现社区内部围绕公共资源的供给与分配形成的合作性局面的有效治理。旅游发展过程中推动了自组织和治理网络的形成、创新、内化。

明月村位于四川省成都市蒲江县,是一个典型的川西平原汉族村寨。2000年前,明月村是蒲江县内有名的贫困村,1999年一度被列为为市级贫困村,大量年轻劳动外出务工。2000年左右,明月村开始引入雷竹、茶叶生产,2012年之后,明月村依托于内部的雷竹、茶园以及明月窑开始发展文创旅游。2013年被县政府正式规划定位为“明月国际陶艺村”,开始引入多项外来文创旅游项目。截至2018年6月,明月村参与旅游经营的有24户,以农家乐和民宿为主;外来投资项目正式投入运营的有20个,包括民宿客栈、陶艺体验坊、酒馆、餐饮店、特色纪念品店、文创工坊等,因此而进入明月村的“新村民”有近百人。2018年,课题组调研明月村时从村委会了解到,自旅游发展以来,明月村经济收入逐年呈现明显增长,2013年村人均年收入11 146元,2017年人均年收入20 327元,增长82.37%。村旅游合作社自营产品和旅游项目实现收入100余万元,村民自主经营旅游餐饮、民宿及旅游产品销售等约收入300万元。

旅游发展前,年轻劳动力的外流和分散的川西院落空间分布特征,共同导致了明月村内部松散的社会联系与乏力的社区治理状况。旅游发展后,政府引入了外来旅游移民(当地称之为“新村民”)、社会组织如明月乡村文化研究社、蒲江“3+2”读书荟等,并推动社区内部的旅游合作社、雷竹合作社等集体组织的成立;随后,新老村民群体在交往互动中因共同的兴趣组成了小农生态联盟、明月之花歌舞团、守护者乐队等兴趣组织。至此,原本散沙状的社区,开始形成了具有共同目标和相似认同理念的一个个关系圈子,比如小农生态联盟以推广生态种植、提高农户经济收益为目标,明月乡村研究社以乡村文化建设目标等。不同的关系圈通过关键人物的有意识联结,逐渐形成了覆盖范围更大的合作性关联性团体,逐渐形成了社区公共层面的共同联结,强化社区的社会资本,并推动了社区内部共同的社区愿景和认同的形塑。

4 结论与讨论

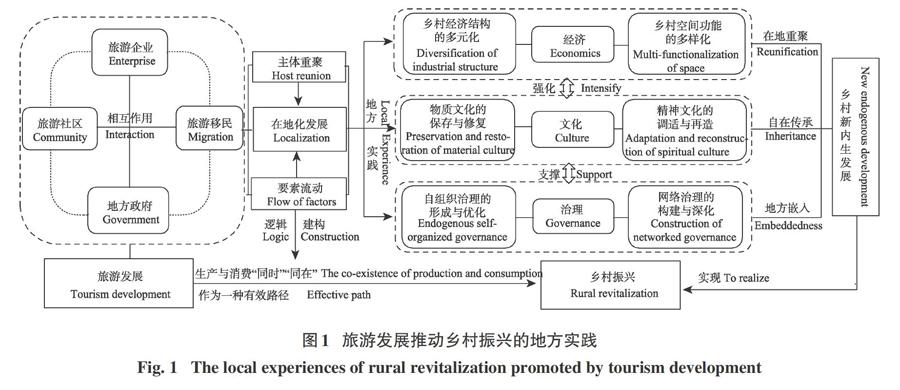

新时代下中国特殊的社会经济发展背景赋予了“乡村振兴”深刻的政策和理论内涵,对乡村发展提出了新的且更高的要求与目标。回应当前中国乡村发展实际和国家乡村振兴战略背景,本文基于对以往乡村发展逻辑与过程的反思,探讨旅游作为乡村振兴有效路径的逻辑可能,并结合傣族园、双廊村、天龙屯堡、落水村、明月村等多案例分析旅游推动乡村振兴的多样而具体的实现方式(图1)。

本文认为,乡村振兴的理论内涵强调乡村地区在发展过程中凸显或重塑乡村性,并实现发展空间的在地化和发展动力的内生性等多重内涵。从实践结果看,旅游对乡村的振兴包含乡村经济、文化、治理、生态等多元维度,与国家对乡村振兴的“二十字方针”要求“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”遥相呼应,证明旅游发展能够系统性地推动乡村振兴。在具体实践逻辑上,旅游因其生产与消费的“同时性”和“同在性”为乡村地区乡村性的保持与重塑、生产要素与消费活动的在地集聚提供了契机,进一步为乡村发展主体的重聚和主体意识培育提供了可能,乡村也因此确立了城乡互动中的主体地位,旅游可以作为我国乡村地区尤其是西部地区实现乡村振兴的有效路径之一。

在具体的实现路径上,旅游发展将政府、旅游企业、旅游移民、社区居民等众多行动主体重新注入“离土的”乡村社区,成为乡土空间中地方发展的实践主体,携带并运作各类经济生产等资本要素,有效缓解甚至逆转乡村的多重危机,对乡村地区经济生产要素的在地重聚、多维文化的自在传承和公共治理的地方嵌入起到重要的驱动作用;居民的旅游参与强化了村民基于集体意识和共同价值纽带的文化身份,推动乡土社会自我管理、自我更新能力的成长,形成乡村地区有效且持续发展的动力,旅游发展构建了地方和外部力量的互动场域,共同推动乡村实现经济、制度、文化等多维度不同程度的“新内生性发展”[44]。与以往一般性的乡村发展路径不同,我国长期以来的城对乡单向扶持与“输血”在一定程度上抑制乡村发展的自主性,出现乡村发展内生性发展乏力的问题,旅游推动下的乡村振兴则能够强调在强化外部支持力量的同时实现乡村内生发展。

旅游导向下的乡村“在地化”发展,在解决社会发展矛盾问题的基础上,使得乡村由边缘和被动的客体变为城乡互动的主体,旅游发展为乡村性赋予了进步与发展的意含,旅游要素的介入使得城与乡之间互为目的地和客源地,城市依恋乡村而乡村润泽城市,有助于推动城乡平等“互哺”关系的构建,并实现城乡之间的“各美其美”和“美美与共”。然而,需要注意的是,旅游发展可以作为新时代背景下乡村振兴的有效路径选择,但并不能被视为实现乡村振兴的万能解药,因此并不主张不具备旅游发展条件的乡村盲目发展旅游。同时,在强调旅游发展对乡村振兴的系统性作用过程中,未来研究需要进一步关注经济、文化、治理、生态等不同维度的相互关联与作用关系,以深化和完善旅游推動乡村振兴的系统性框架。

参考文献(References)

[1] 刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J].地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [LIU Yansui. Research on the urban-rural integration and rural rejuvenation in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.]

[2] 刘正佳, 李裕瑞, 王介勇.新时代乡村振兴战略及其前沿观点——2018年博鳌亚洲论坛相关主题评述[J].地理学报, 2018, 73(8): 1606-1609. [LIU Zhengjia, LI Yurui, WANG Jieyong. Rural rejuvenation strategy in new era and its frontier view: A review on topics related to boao Asia BBS in 2018 [J].Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1606-1609.]

[3] 孙九霞.传统村落: 理论内涵与发展路径[J].旅游学刊, 2017, 32(1): 1-3. [SUN Jiuxia. Traditional villages: Theoretical connotation and development path[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(1): 1-3.]

[4] 赵海林. 统筹城乡发展必须转变城市偏向发展战略[J]. 中国乡村发现, 2010(2): 24-27. [ZHAO Hailin. Balance urban and rural development must change the development strategy of urban- oriented[J]. Rural Discovery in China, 2010(2): 26-29.]

[15] 梅立润.乡村振兴研究如何深化——基于十九大以来的文献观察[J].内蒙古社会科学(汉文版), 2018, 39(4): 178-188. [MEI Lirun. How to deepen the research on rural rejuvenation: Based on the literature observation since the 19th National Congress of the Communist Party of China[J]. Inner Mongolia Social Sciences, 2018, 39(4): 178-188.]

[16] 王洁钢. 农村、乡村概念比较的社会学意义[J]. 学术论坛, 2001(2): 126-129. [WANG Jiegang. The sociological significance of the concepts comparison between country and rural[J]. Academic Forum, 2001(2): 126-129.]

[17] 李红波, 胡晓亮, 张小林, 等. 乡村空间辨析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 591-600. [LI Hongbo, HU Xiaoliang, ZHANG Xiaolin et al. On the analysis of rural space[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 591-600.]

[18] LANE B, KASTENHOLZ E. Rural tourism: the evolution of practice and research approaches - towards a new generation concept? [J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(8-9): 1133-1156.

[19] SMITH D P, PHILLIPS D A. Socio-cultural representations of greentrified pennine rurality [J]. Journal of Rural Studies, 2001, 17(4): 457-469.

[20] 房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越“现代化”发展范式[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 257-270. [FANG Yangang, LIU Jisheng. Diversified agriculture and rural development in China based on multifunction theory: Beyond modernization paradigm[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 257-270.]

[21] SAXENA G, CLARK G, OLIVER T, et al. Conceptualizing integrated rural tourism[J]. Tourism Geographies, 2007, 9(4): 347-370

[22] GALLENT N, SHAW D, JUNTTI M, et al. Introduction to Rural Planning (the 2nd Edition)[M]. London and New York: Routledge, 2015: 89.

[23] XUE L, KERSTETTER D, HUNT C. Tourism development and changing rural identity in China[J]. Annals of Tourism Research, 2017, 66: 170-182.

[24] GAO J, WU B. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia village, Shaanxi province, China[J]. Tourism Management, 2017, 63: 223-233.

[25] LIU J, NIJKAMP P, LIN D. Urban-rural imbalance and tourism-led growth in China[J]. Annals of Tourism Research, 2017, 64: 24-36.

[26] 黄震方, 黄睿.城镇化与旅游发展背景下的乡村文化研究: 学术争鸣与研究方向[J]. 地理研究, 2018, 37(2) : 233-249. [HUANG Zhenfang, HUANG Rui. Research progress on rural culture in the context of rapid urbanization and tourism development: Academic debate and future research prospects [J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 233-249.]

[27] 孫九霞, 保继刚. 旅游发展与傣族园社区的乡村都市化[J]. 中南民族大学学报, 2006, 26(2): 40-44. [SUN Jiuxia, BAO Jigang. Tourism development and rural urbanization of the Dai National Minority community [J]. Journals of South-central University For Nationalities, 2006, 26(2): 40-44.]

[28] MATHER A S, HILL G, NIJNIK M. Post-productivism and rural land use: Cul de sac or challenge for theorization? [J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(4): 441-455.

[29] HOLMES J. Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(2): 142-160.

[30] 刘祖云, 刘传俊. 后生产主义乡村: 乡村振兴的一个理论视角[J]. 中国农村观察, 2018, 143(5): 4-15. [LIU Zuyun, LIU Chuanjun. The post-productivist countryside: A theoretical perspective of rural rejuvenation[J]. China Rural Survey, 2018, 143(5): 4-15.]

[31] 孙九霞, 苏静. 地方文化保护与传承中精英个体的日常实践[J].地理研究, 2019, 38(6): 1343-1354. [SUN Jiuxia, SU Jing. The everyday practice of local elites in the protection and inheritance of local culture[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1343-1354.]

[32] 孙九霞, 王学基. 旅游目的地居民本土休闲文化与地方实践——以云南丽江为例[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 41(3): 65-72. [SUN Jiuxia, WANG Xueji. Local leisure culture and local practice of tourism destinations: A case study of Lijiang county[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2019, 41(3): 65-72.]

[33] 刘相军, 孙九霞. 民族旅游社区居民生计方式转型与传统文化适应: 基于个人建构理论视角[J].旅游学刊, 2019, 34(2): 16-28.[LIU Xiangjun, SUN Jiuxia. Traditional cultural adaptation of residents in an ethnic tourism community: Based on personal construction theory[J].Tourism Tribune, 2019, 34(2): 16-28.]

[34] 孙九霞. 旅游循环凝视与乡村文化修复[J].旅游学刊, 2019, 34(6): 1-4. [SUN Jiuxia. Tourist cycle gaze and rural culture restoration[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 1-4.]

[35] 孙九霞, 李毓. 洁净和身体: 西双版纳傣族园“送寨子”仪式空间研究[J].贵州社会科学, 2016(8): 27-35 [SUN Jiuxia, LI Yu. Purity and body: Study on the ritual space of "song zhaizi" in Xishuangbanna Dai garden[J]. Guizhou Social Science, 2016(8): 27-35.]

[36] 斐迪南·滕尼斯. 共同体与社会——纯粹社会学的基本概念[M]. 林荣远, 译. 北京: 商务印书馆, 1999: 65. [TONES F. Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der Reinen Soziologie[M]. LIN Rongyuan, trans. Beijing: Publishing House, 1999: 65.]

[37] 李友梅. 重塑转型期的社会认同[J].社会学研究, 2007(2): 183-186. [LI Youmei. Reconstruct social identity in transition [J]. Sociological Study, 2007(2): 183-186.]

[38] 林聚任. 社會信任与社会资本重建——当前乡村社会关系研究[M].济南: 山东人民出版社, 2007: 35-36. [LIN Juren. Social Trust and the Reconstruction of Social Capital: A Research in the Current Rural Social Relations[M]. Jinan: Shandong Peoples Publishing House, 2007: 35-36.]

[39] 费孝通.乡土中国[M].上海: 上海人民出版社, 2007: 79. [FEI Xiaotong. Rural China [M]. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2007: 79.]

[40] 费孝通. 中国士绅[M]. 赵旭东, 秦志杰, 译. 北京: 外语教学与研究出版社, 2011: 178. [FEI Xiaotong. Chinese Gentry[M]. ZHAO Xudong, QIN Zhijie, trans. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2011: 178.]

[41] 孫九霞, 黄凯洁.乡村文化精英对旅游发展话语的响应——基于安顺屯堡周官村的研究[J].西南民族大学学报(人文社科版), 2019, 40(3): 27-33. [SUN Jiuxia, Huang Kaijie. The response of rural cultural elites to the discourse of tourism development: Based on the study of Zhouguan village in Anshun[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science Edition), 2019, 40(3): 27-33.]

[42] 魏雷, 孙九霞. 少数民族旅游社区现代性的本土化实践——以泸沽湖大落水村为例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 47-56. [WEI Lei, SUN Jiuxia. Modernity of ethnic minority communities and its indigenous practices: A case study of Luoshui village in Lugu Lake Area[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 47-56.]

[43] STOKER G. Public value management: A new narrative for networked governance?[J]. American Review of Public Administration, 2006, 36(1): 41-57.

[44] RAY C. Transnational co-operation between rural areas: Elements of a political economy of EU rural development [J]. Sociologia Ruralis, 2001, 41(3): 279-295.

Tourism Development and Rural Revitalization Based on Local Experiences:

Logic and Cases

SUN Jiuxia1, 2, HUANG Kaijie3, WANG Xueji1, 2

(1. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

2. Center for Leisure, Tourism and Social Development, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3. School of Cultural Creativity and Tourism, Guangdong University of Finance & Economics, Fochan 528100, China)

Abstract: The development principle of “Urban Centralism” has, for a relatively long time, dominated Chinas concentrated resources allocation in cities, rural labors immigration to cities as well as the passive development state of rural areas dependence on cities, resulting in long-term imbalanced urban-rural development and insufficient rural development in China. In the context of the new era, “the Strategy of Rural Revitalization” aiming at achieving “Industrial Prosperity, Ecological Livability, Rural Civilization, Effective Governance, and Affluent Life” directly targets the problem of rural social development and returns the discourse of national development to the village itself in order to reshape a new reasonable type of urban-rural relationship. Current academic and industrial communities have conducted abundant discussions on the development path and the operating mode of rural revitalization based on the fact that tourism industry has significant improvement effects on rural areas, especially poor and remote areas. The driving effect and the uniqueness of this industry have become the focus of rural revitalization, but its practical process and development path are still discussed insufficiently. Given the extant researches are still lack of systematic discussion concerning how tourism realizes the internal logic of rural revitalization, this study primarily concentrates on typical tourism villages in the southwest China including but not limited to the Dai Park, Shuanglang Village, Tianlong Village, Luoshui Village and Mingyue Village to specifically analyze the promotion of rural revitalization in diverse dimensions. The study finds that tourism development serves as the driving force of the reunification of rural space, injecting various economic production factors into the countryside and realizing the diversification of rural industrial structure and the multi-functionalization of space at the economic level, launching the preservation and restoration of material culture along with the adaptation and reconstruction of spiritual culture at the cultural level, and also optimizing a endogenous self-organized governance at the governance level, and deepening the construction of networked governance, effectively alleviating or even solving multiple crises in the countryside. At the same time, tourism development aims to release the autonomy of rural residents in the process of promoting the countryside development of all levels. Also, an interactive field of local and external forces is established to jointly promote the “New Endogenous Development” and sustainable revitalization of the countryside. This study conducts a systematic analysis of tourisms role in revitalizing the countryside, which helps to further understand the multiple and underlying relation between tourism development and rural revitalization. It further provides guidance for the rural revitalization and poverty alleviation of the Chinese rural areas, especially those in western regions.

Keywords: rural tourism; rural revitalization; local experiences; urban-rural relations; new endogenous development

[责任编辑:宋志伟;责任校对:刘 鲁]

引用格式:孙九霞, 黄凯洁, 王学基. 基于地方实践的旅游发展与乡村振兴:逻辑与案例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 39-49. [SUN Jiuxia, HUANG Kaijie, WANG Xueji. Tourism development and rural revitalization based on local experiences: Logic and cases[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 39-49.]

[基金項目]本研究受国家社会科学基金重大项目“中国西南少数民族传统村落的保护与利用研究”(15ZDB118)、国家自然科学基金面上项目“民族旅游村寨地方性知识对生态环境保护的影响:过程与机理”(41771160)和教育部人文社会科学研究青年基金项目“道路空间中的旅游流动性实践研究:过程、影响与意义”(19YJCZH175)共同资助。[This study was supported by grants from the Major Project of the National Social Science Foundation of China (to SUN Jiuxia) (No.15ZDB118),the National Natural Science Foundation of China (to LIU Xiangjun) (No.41771160) and the Humanities and Social Foundation of Ministry of Education of China (to WANG Xueji) (No.19YJCZH175).]

[收稿日期]2019-02-26; [修订日期]2019-06-27

[作者简介]孙九霞(1969—),女,山东潍坊人,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为旅游人类学、旅游社会学,E-mail: sunjx@mail.sysu.edu.cn;黄凯洁(1991—),女,广东汕头人,博士,讲师,研究方向为旅游与社区发展,E-mail: 444879794 @qq.com;王学基(1990—),男,山东泰安人,博士,科研博士后,研究方向为旅游与社会发展、旅游与流动性,E-mail: wangxj227@mail. sysu.edu.cn,通讯作者。