青砖雕刻的扬州小巷

2020-07-03苏扬编辑田宗伟

◎ 文 | 苏扬 编辑 | 田宗伟

四岸公所 摄影/周泽华

扬州是一座重叠着无数历史记忆的巷城,至今仍完整地保留着500多条人烟稠密、市井气息浓郁的老街古巷。作者以闲适之笔为我们介绍了这些老街古巷的古雅风貌、历史掌故、风俗民情,具有丰富的历史文化信息,亦有当今扬州人的日常人伦和幸福生活。

扬州是一座闻名遐迩的运河城,也是一座重叠着无数历史记忆的巷城。扬州至今完整地保留着500多条人烟稠密、市井气息浓郁的老街古巷,是扬州掌故、历史遗迹、民俗民艺、非遗文化最集中所在。旧朝的官署、会馆、寺庙、书院、茶社、店铺随处可见,盐商宅第、名人旧居星罗棋布。与其他城市不同的是,这些历史绵长的街巷,外表不显山露水,里面是洞天福地,因地制宜的园林,巧夺天工的亭台楼阁、廊桥怪石、假山叠嶂、奇峰秀水,细致入微,精致典雅,建筑风格融合“北雄南奇”,体现有容乃大。扬州巷陌里的“城市山林”,是天下少有的奇观。

扬州的街巷自然而然地被称为“扬州小巷”。

小巷之谓,固然因其小,很多街巷连一辆三轮车都进不了,窄得只容一人通过,假如对面来人,必须侧身贴紧墙面才能过去。而在文人骚客眼里,这些长长短短、弯弯曲曲的街巷就像扬州瘦西湖之“瘦”、小秦淮河之“小”,隐逸淡泊,委婉含蓄,低调谦和,卓尔不群,北京胡同和上海里弄无论如何学不到的。

小巷之韵,乱石铺街,玉带围腰。飞檐、砖雕、门当、马头墙、青石板,其内涵丰富的古雅神韵,与扬州美景、扬州美味、扬州美女同享盛名,被天下歌吟,使游客迷恋。

小巷之奇,巷名千奇百怪,如板井巷、粉妆巷、马监巷、螃蟹巷、曹李巷、旌忠巷、探花巷、安乐巷、紫气东来巷等等;巷景千姿百态,或如游蛇,或如锄柄,或如梳篦,或如弯弓,或如鱼骨,或如犁头,或如剪刀;巷道千回百转,巷连巷,巷套巷,巷围巷,首尾相连,内外相通,横斜竖直,纵横交错,扑朔迷离,这边“山重水复疑无路”,那边“柳暗花明又一村”。

小巷之雅,因地制宜,疏密有致,每一处庭园都是小巷风格迥异的细节,每一处假山叠石、花草树木、小桥流水、亭台楼阁、石舫画廊都是细节的点睛之笔。小巷之间,宅院之间,细节之间,遵从天地自然,无拘无束,欲扬又抑,欲动还静,给这座联合国人居奖城市增添了诗情画意。

小巷之源,风云岁月,星移斗转,兴衰更替,烟花氤氲。密密匝匝的扬州小巷就像一根根韧劲的血管,使这座2500多年的老城生生不息。其实,扬州一些街巷的前身就是泽被桑梓的水流,后来被官府填土而成。

外地游客对扬州的街巷只能通过视觉感观,若在老街客栈或小巷民宿住上几日,就会发现老街喧闹,小巷幽静,一动一静,一张一弛,一扬一抑,相辅相成,珠联璧合,老街不过比小巷粗放一些罢了。

瘦西湖文旅地图 制图/田逸哲

扬州老城文博地图 制图/田逸哲

广陵路 摄影/周泽华

辕门桥上看招牌,第一扬州热闹街

扬州老城区腹地有两条十字型的中轴线,十字街口北为国庆路,南为渡江路,东为广陵路,西为甘泉路,它们皆由明清老街拓宽改造而成,十字街是扬州最早的核心商圈,过去叫辕门桥商圈。

辕门,本指军营大门。据史载,清初扬州驻军在国庆路教场一带挖壕沟,在路南口建大辕门,中为正门,左右有角门,左是左卫街,右是缎子街,南是翠花街,壕沟之上架桥,为辕门桥。驻军撤出城外后,壕沟被填平,桥亦拆除,形成通往教场的辕门桥街,许多商家在此开店。清末民初,扬州形成以辕门桥为中心的城市格局,各种商铺林立,豪商硕儒云集。辕门桥除了老字号店铺扎堆,还有十多家书坊和刻印局,当时《申报》常登广告,吸引不少知名文人光顾。我国著名民族企业家、藏书家和版本学家周叔弢曾口述:扬州辕门桥的两家书铺“文枢堂”和“文富堂”都是经常光顾之处。由此,他才开始了较系统地买书和藏书生涯。

“辕门桥上看招牌,第一扬州热闹街。闻道开张生意好,时新茶食鹤林斋。”这是清末扬州冶春后社创始人臧谷写的竹枝词,反映出辕门桥的世俗喧闹。

左卫街当时集聚着数十家钱庄、银号、票号、盐号、银行,为扬州的金融中心;缎子街开设了许多缎庄绸行,为绸缎批发中心;翠花街有很多珠翠首饰铺,为珠宝首饰中心。

1951年至1952年,十字街被扩宽。辕门桥街向北与教场街、运司街合并,延伸至护城河南岸,称国庆路。左卫街向东与缺口街合并,称广陵路;缎子街(又名“多子街”)向西与小东门街、甘泉路合并,称邗江路,70年代更名为甘泉路;翠花街向南与砖街合并,延伸至古运河,称渡江路,是为纪念1949年中国人民解放军渡江南下而命名。

从此,国庆路商圈成为扬州政治经济中心。直到20世纪末,以明代建筑文昌阁为坐标的文昌商圈兴起。

不过十字街古韵犹存,市政府“护其貌、美其颜、扬其韵、铸其魂”,着力打造具有传统商业文化特色的景观街。国庆路、渡江路街道两侧梧桐树茂如华盖,复古的路灯映照着古色古香的房屋,沿线店铺卷帘门上的彩绘全景展示扬州传统文化元素和地标景点,谢馥春门市部、大麒麟阁茶食店、三和四美酱菜店、紫罗兰理发店、中国照相馆、绿扬旅社、新华书店、亨德利钟表店、大德生药店、富春茶社等众多老字号依然满足着市民的日常需求和怀旧情绪,滋润着小巷人家的慢生活。

二分明月楼 摄影/周泽华

广陵路、甘泉路同样商业繁荣,店铺鳞次栉比,行当俱全,小吃店也多。广陵路小觉林素菜馆,传说是清末扬州妙心庵住持觉林师太出资开设,专门供应素菜素点,市区无二家,很多人慕名而来,丰子恺在他的散文《扬州梦》里也写过。小觉林的麻花很有名,门口常年有人排队买,好吃的游客不能错过。广陵路有个梅花书院,明嘉靖中建,初名甘泉书院,又名崇雅书院,清雍正十二年改为梅花书院,为国内唯一专课举人的书院,也是扬州唯一尚存的书院遗迹,现已由广陵小学管理。还有个小园林“二分明月楼”,因唐代诗人徐凝诗句“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”而得名,始建于清代中叶,原主人姓员,光绪年间由盐商贾颂平购得,为扬州“城市山林”中旱园水做之孤例。甘泉路的匏庐是民国初年镇扬汽车总经理卢殿虎宅院,形似瓢葫芦,由当代造园名家余继之构筑,分左右两个精致的院落,以横长别致著称,小中见大,别有洞天,曾是扬州日报社所在地。匏庐斜对面194号则是甘泉县衙旧址。

站在十字街口,你可以感觉到,无论老城如何更新,都改变不了根深蒂固的民风民俗,因此,巷子深处的人家才安常习故,或许这才是真正的老街韵味。

梅花书院 摄影/周泽华

国庆路 摄影/周泽华

岭南会馆 摄影/周泽华

家住南河下,专吃白而大

南河下街区位于扬州老城东南部,西起渡江路,东接徐凝门路,北接广陵路,南至古运河北岸,因在地势低洼的南河边而得名。此处最早形成于隋唐,逐渐鼎盛于明清,散落着70多条阡陌纵横的街巷,100多处国家、省、市重点文物保护单位和历史建筑,是扬州市面积最大、文物古迹最为集中、保存最为完好、最有特色的历史文化街区,被国家住建部、国家文物局确定为中国首批历史文化街区之一。

熟悉扬州明清历史的人都知道,引市街是南河下街区的一条重要老街,总长约300多米,呈南北向,曲折狭长。相传大诗人李白曾在此逗留,因而得名李官人巷,到了清朝,这里成为买卖“盐引”的集市,故改名为引市街。“盐引”相当于一种有价证券,也是盐商贩运食盐的许可证,扬州盐商凭借买卖官家发放的“盐引”获取巨额利润。引市街“盐引”的交易行情,不仅影响着长江上游6省食盐价格的起伏涨落,甚至垄断了全国的盐业市场。所以,流金淌银的引市街相当于清代的“华尔街”。“家住南河下,专吃白而大”这句民间俗语,正说明了过去这里富商云集,不劳而获者居多。

苏州人不该不知道扬州的苏唱街。苏唱街在广陵路之南、渡江路之东,呈东西向,宽约3米,长200米。明清时期扬州戏曲盛行,扬州盐商尤喜吴侬软语的昆曲,甚至不惜重金培养戏班,吸引苏州昆曲艺人,“苏唱”之名由此而来。《扬州画舫录》记载:“城内苏唱街老郎堂,梨园总局也。每一班入城,先于老郎堂祷祀,谓之挂牌。”如今苏唱街上虽不见老郎堂,但“千家养女先教曲,十里栽花算种田”的遗风依然盛行。

小盘谷 摄影/周泽华

丁家湾在苏唱街的东端。不要以为丁家湾的住户都是丁姓,而是指巷道呈“丁”字形,著名的“四岸公所”就在苏唱街与丁家湾的交界处,也在“丁”字横竖的交汇处。所谓“四岸公所”,即湖南、湖北、江西、安徽四省盐务通商口岸联合办公之所,是四省大盐商核定平衡盐价、产、供、销、运等事宜聚会决策的地方。“四岸公所”东边的大武城巷,宽约2米,长约100米,北通广陵路,南接丁家湾,巷内有贾氏庭园,系清代扬州著名的“盐钱两栖”人物贾颂平住宅。大武城巷中部东侧还藏着一条呈东西向的小武城巷,就像一根横生的树枝,长不足50米,可见扬州街巷结构复杂奇特,即使一些本地人,也很难转得出去。

丁家湾与引市街之间有一条新仓巷,因旧时设有盐储仓得名。这条巷子地形特别,西部窄的地方几乎只容一人行,东部宽处达七八米,比较有名的古建筑有絜园、嘉兴会馆、岭南会馆。其中,岭南会馆建筑精美,是现今扬州众会馆遗存最为完整的会馆,本是清代粤人众盐商在扬州议事聚集、联络乡谊的场所,现在里面设了一个境庐酒店。

丁家湾最美的“小盘谷”位于大树巷42号,系两淮盐运使徐文达所建,光绪年间,两江总督周馥从徐文达之子徐乃光手中购得旧园重修而成。“小盘谷”布局严谨,分东西两园,且相互借景,随形造景,小中见大,以少胜多。山水亭阁交错互生,假山峰危陡峭险峻,专家形容有深山大泽的气势。“小盘谷”虽深藏于小巷,但满园春色关不住,早已声名远播,在扬州园林中有举足轻重的地位。

何园水心亭 摄影/周泽华

从丁家湾走到徐凝门大街,向南步行大约200米,就到了晚清第一园——何园。何园园主何芷舠,祖籍安徽望江,曾任湖北武昌盐法道,是李鸿章的下属。他辞官退隐到扬州,建造了寄啸山庄,俗称何园。何园的片石山房是石涛和尚的人间叠石孤本,被誉为“天下第一山”;另外还有“天下第一亭”——水心亭(中国仅有的水中戏亭)、“天下第一廊”——复道回廊(被称为中国立交桥的雏形)和“天下第一窗”——花窗、漏窗。何园的建筑风格为中西合璧,其辉煌的艺术成就体现了晚清扬州衰落前的繁荣。著名国画大师黄宾虹与何园渊源颇深,六次来扬州,住在何园学画。

康山街的盐宗庙是两淮众盐商举行祭祀仪礼的场所,也是他们寻求归宿的灵魂寄托。清同治十二年(1873)修建,供奉夙沙氏、胶鬲、管仲三位盐业始祖。盐宗庙原有五进,现存前后三进,一进比一进高,寓意“步步高升”。三位盐宗塑像每尊重约3吨、高约2米,以汉白玉制作,背景画面为波涛汹涌的海浪,寓意海水制盐。后来扬州盐商为纪念曾任两江总督兼盐政的曾国藩,盐宗庙改为曾公祠。盐宗庙隔壁是卢氏盐商住宅,即卢绍绪住宅,始建于1894年,是扬州晚清盐商最大的豪华住宅,被誉为“盐商第一楼”,为全国重点文物保护单位。主要建筑有百宴厅、藏书楼、意园等,东部已成为中国淮扬菜博物馆,游客到这里既可品尝正宗的淮扬菜,又可体验扬州盐商的奢靡生活。

喧闹散去,归于平淡的南河下街区再没有了盐引交易,也没有了“专吃白而大”盐商,但这里的历史风貌依存,市井生活依旧,民间烟火旺盛,一排排青砖灰瓦的老宅里住的都是扬州寻常人家,宁静淡泊,悠然满足,安谧幸福。他们与老街、老宅、老井、老树、老藤一样,都是南河下街区的图像和印记。

潜龙在野,大隐隐于市

很多来过扬州的游客几乎不知道湾子街。湾子街街区在南河下街区的北面,东至皮市街,西至国庆路,北至古旗亭—莲桥东巷一线,南至广陵路,为扬州唯一的“向心式”弧形城市空间肌理,手工业、商业命名的传统街巷众多,列各街区之首,至今保留着淳朴的民俗风情特征和浓厚的市井气息,是老城区改造最少、最具传统居住形态特色的历史文化街区。

在扬州所有街区中,湾子街是另类,不按规矩布局,西南至东北走向,到底从哪年开始形成,已无法查考。据传古代运货商旅从挹江门钞关至东关,为节省脚力,斜着走出一条便捷通道,明清建新城时,依弯就势有了这条斜巷,由广陵路西南角一直斜伸到文昌路与皮市街的岔口,宽约3米,长约700米。《扬州画舫录》记载:“新旧二城斜街,唯湾子上一街,如京师横街斜街之类,盖极新城东北角至西南角之便耳。”纵观湾子街,以为潜龙在野,龙头已隐没于东关闹市,龙身还在枝蔓式的夹巷中委曲蜿蜒,龙尾越过广陵路匍匐于犁头街。那些曾经热闹的百货店、香粉店、庙宇、茶馆、作坊仿佛都是龙的鳞片,那些回荡的吆喝声、叫卖声、哼哧声、脚步声和孩童的嬉闹声仿佛都是龙吟,这何尝不是大隐隐于市的市井之歌?难怪连婚娶的喜轿都要到此绕街一游。

皮市街 摄影/周泽华

汉庐 摄影/周泽华

东岳庙始建于明代,曾是湾子街的重要地标,建筑恢宏轩敞,解放后曾做过扬州市看守所,可惜十几年前大殿不幸被烧毁,如今只有老居民和一棵140年的银杏树守着它的寂寥。“梦园”旧址是两淮盐运使方濬颐的故居,方濬颐在扬州修缮大明寺、平山堂、天宁寺、盐宗庙等古建筑,兴办淮南书局、梅花书院、安定书院,被扬州人怀念。花局巷北首“华氏园”为扬州盐商华友梅家园,东园西宅,坐北朝南。石牌楼7号“汉庐”,一百多年来先后住过清代著名金石书画家吴熙载、盐商许公澍、书画硕儒陈含光、象牙浅刻大师黄汉侯,“汉庐”是著名古建园林专家陈从周先生拜访黄汉候时拟名。三多巷长约百米,宽不足两米,取“多子、多福、多寿”之意,曾走出扬州评话大师王少堂。板井巷走出清末民初通俗小说家李涵秋,其代表作《广陵 潮》以扬州为背景,写尽人间世态,享誉海内外。

湾子街 摄影/周泽华

湾子街的尽头就是皮市街,皮市街游人如织。

皮市街是一条南北走向的商业街,北接文昌路,南抵广陵路和徐凝门路,不仅地理位置优越,而且已有六、七百年历史。据传此街在元代被称为马军营四铺南与马军营四铺北,因装备马军需要而有了皮货买卖。至明清,已成热闹的皮货交易市场,故称皮市街。

皮市街从古至今都是热闹的商业集市,在清代曾出现南皮市和北皮市,街南段为南皮市,经营皮衣、皮帽、马蹄袖、皮毯褥等软皮货,街北段为北皮市,经营皮带、皮靴、皮鞭等硬皮货。到了清末民初,皮市街已不单纯买卖皮货,还有了各类商店、酒店、作坊、医院,如天宝斋茶食店、荣顺源饼面店、福昌酒店、达仁医院、祥丰酱园等。

皮市街有扬州市区最早的基督教堂和扬州教案旧址。同治七年和光绪十二年,皮市街曾发生过两次轰动全国的“扬州教案”,这条老街见证了扬州民众与洋人的斗争精神。

东关街 摄影/童剑锋

虽然阅尽世态、历经沧桑,皮市街依旧是一个妆容精致的豪门闺秀。2007年皮市街从过去3米扩宽到11米,街道铺了3万多块花岗岩麻石,蜕变成既有古典情调又有时尚元素的文艺一条街。皮货市场不见了,满街格调新颖的文创店、书店、茶吧、咖啡馆、影像馆、餐饮小吃、休闲会所、民宿,环境优雅,装饰别致,吸引了许多文艺青年。三三两两的游客慢悠悠地走在麻石路上,老街散发出一种清新而慵懒的文艺气息。

永胜街在湾子街之西,也是南北走向的老街,旧时也有不少商店,据传《扬州画舫录》作者李斗曾住在这里,如今同样也隐匿于市。只有得胜桥刀铺林立,这条不长的小巷因“扬州三把刀”的名声和巷内的百年老店富春茶社而人气旺盛。

十里长街市井连,夜市千灯照碧云

湾子街街区向北就是“双东”历史文化街区。“双东”,东关街和东圈门街区也,地处明清新城的东北部,北枕护城河风光带盐阜路,东傍古运河风光带泰州路,西至国庆路,南至文昌路,可谓钟灵毓秀,物华天宝,人杰地灵,繁盛累积。

老扬州人还记得,1951年古城拆城筑路,盐阜路便是北城墙拆除后所建,城墙消失了,护城河还在流淌,郁郁苍苍的绿杨城郭一路楼台全依水,留下丰厚的历史遗存。与冶春、史公祠、天宁寺、乾隆御码头等隔河相望的个园,系世界文化遗产、全国重点文物保护单位、首批国家重点公园。

嘉庆二十三年(1818),两淮盐业商总黄至筠在明朝“寿芝园”旧址上,承袭了小玲珑山馆的若干风景,潜精积思20年,耗银600万两,建成一座与北京颐和园、承德避暑山庄、苏州拙政园齐名的私家园林。因其爱竹,又因“筠”为竹之别称,“个”为竹叶之形,故名个园。个园以竹石胜,北区植竹万竿,品种繁杂,意态多变;中区亭阁楼轩错落,古木珍卉萦绕,奇峰怪石林立,以笋石、湖石、黄石和宣石堆叠的“四季假山”布局奇特、气象阔大、意境非凡,既彰显自然光景之变幻,亦寓示万物生命之轮回,融造园法则与山水画理为一体,被园林泰斗陈从周先生誉为“国内孤例”;南区住宅为中国传统的九宫格布局,坐北朝南,三纵三进,通过两条火巷连接,蕴含“禄、福、寿”主题,体现黄氏雄厚的财力和治家理念。游客跨出个园南门,就已站在东关街。

东关街东至东关古渡(古称利津渡),西接国庆路,全长1122米,是中国十大历史文化名街之一,至今已有1200多年历史。从唐代开始,东关街便是扬州的水陆交通要冲,商业、手工业和宗教文化中心,被誉为“东南第一商埠”。东关城门外有著名国际旅行家马可·波罗的青铜塑像和马可·波罗纪念馆,这位来自意大利的威尼斯商人当年就是通过这个枢纽往来于扬州,经他口述的《马可·波罗游记》,令扬州名播天下。

若你登上城楼眺望东关街,飞檐黛瓦下,一座座恢宏气度的明清建筑,形成精密的“鱼骨状”街巷体系。历史似乎从来没有离去,而以当前的现状存在,这个穿越了千年的街市依然店铺林立,各色人等摩肩接踵,夹着不同的口音和装束,上演“十里长街市井连”之大观。天南地北的游客显然不是局外人,而以现代文明给传统街市增添活力,老街睿智地吸纳兼容,创作古今交辉的风雅颂。

史公祠正门 摄影/周泽华

武当行宫,原名真武庙,供奉真武大帝。初建年代已无据查考,明宣德三年(1428),由扬州知府陈贞在原址上重建,嘉靖时重修,清咸丰三年(1853 )大部分建筑遭战火损毁,光绪时再次重修。扬州人祈求真武大帝保佑盐运和漕运的畅通,保佑生活风调雨顺、顺遂发达。

逸圃,相邻个园,也是全国重点文物保护单位,坐北朝南,系清末民初扬州钱业大亨李鹤生购得朱氏旧宅后拆除重建。布局西宅东园,巷西住宅五进,巷东贴壁为山,壁岩森严,以“绝处逢生”手法布局而成,上下错综,境界多变,可与苏州曲园相媲美。

街南书屋为清代赫赫有名的大盐商、大收藏家马日绾、马日璐兄弟所建,北至东关街,南至韦家井,东至薛家巷,西至马坊巷。著名的小玲珑山馆原为街南书屋十二景之一,小玲珑山馆之丛书楼,藏书有“甲大江南北”之称,为江南四大藏书楼之一。“扬州二马”不仅自己读书做学问,还豪爽好客,经常在小玲珑山馆招待四方知名文士,煮酒论文,“扬州八怪”金农等人曾在此长住。

冬荣园,也叫“陆公馆”,位于东关街98号,是大盐商陆静溪女儿陆英的出生地,这个远近闻名的扬州美女嫁到安徽张家后生下了五男四女,个个出类拔萃,才学超群。四个女儿气度高贵,又所嫁非凡,被誉为“合肥四姐妹”、“民国最后的闺秀”,著名作家叶圣陶曾经感慨,谁娶到她们都会幸福一辈子。

街南书屋 摄影/周泽华

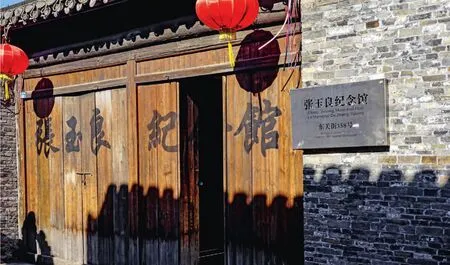

张玉良纪念馆 摄影/周泽华

琼花观 摄影/周泽华

东关街尤为骄傲的是田家巷走出了明朝崇祯帝最宠爱的贵妃田秀英,田贵妃美貌出众,多才多艺,进宫后曾亲手绘制《群芳图》二十四幅,还将自己居住的承乾宫依照扬州园林的格调进行改建,令崇祯爱慕不已。

广储门街也不寂寥,著名的旅法女画家张玉良(后改名潘玉良)就出生在这里,从丑小鸭蜕变成金凤凰,令世人仰望。如今,张玉良纪念馆就在广储门街与东关街的交界处。

安家巷在东关街北侧,东邻明代古刹准提寺,因住过清代大盐商、书画鉴藏家安岐而名。安岐收藏多为历代名家之藏品,上自三国,下至明末,给后世留下了许多稀世之宝。他把自己的毕生收藏著录成《墨缘汇观》。

马坊巷北头的五谷巷,原名蛇尾巷,因清末直隶提督李长乐在此建宅院,曾改名五福巷,破四旧后又称五谷巷。修缮后的李长乐故居,与逸圃、街南书屋和华氏园(清末民初盐商华友的宅院)已成东关街最有特色的长乐客栈。

剪刀巷的巷道像一把剪刀,从东关街山陕会馆向北叉开,分别连接安家巷、雅官人巷、朗庙东巷,巷内有广陵琴派第十一代宗师梅曰强纪念馆。

羊巷,位于东关街东段南侧,南接芍药巷,全长348米,传说古代有羊姓居民,又说有养羊的回族人曾住于此。巷内有清代安徽巡抚陈六舟故居,陈氏为官宦世家、书香门第,另有住宅在仁丰里曹李巷。

观巷在东圈门与东关街之间,因巷南东侧有个著名的道观“琼花观”而名。琼花观始建于西汉,原名“后土祠”,由于附近有羊巷,又曾叫羊里观、羊离观。唐僖宗中和二年,高骈镇守扬州,在祠南建三清殿,供奉道家神仙,便改称唐昌观。宋徽宗政和年间,改名蕃釐观。观园中有号称“四海无同类”的琼花和大文豪欧阳修为赏琼花修筑的“无双亭”,故又叫琼花观。琼花观历史上累毁累建,现在已成为扬州文艺家的聚集地。巷南西侧有清代大学问家包世臣故居,包世臣是一代名儒,他的许多著作都在观巷完成。

朱自清故居 摄影/周泽华

东圈门是明代形成的商业街,与东关街平行,长约700米,西端东圈门门楼正对昔日盐运使司衙署,虽不及东关街繁华,但也是商铺林立,人文古迹甚多。除了琼花观,街区还有壶园(扬州盐商何廉舫家园)、汪氏小苑、清溪旧居(经学家刘文淇故居)、江泽民旧居、朱自清故居、丁姓盐商住宅、双忠祠旧址、中国剪纸博物馆等。其中,汪氏小苑系全国重点文物保护单位,晚清扬州“乙和祥”盐号经理汪竹铭的宅第,在中国传统建筑风格的基础上,吸收了西方建筑元素,布局精巧,装修典雅,分中、西、东三条轴线,各为前后三进,暗含“九州方圆”之意。

“双东”街区的小吃多如牛毛,最好到“皮包水”茶馆等个座位,一边欣赏扬州传统曲艺,一边享受扬州美食。或沿街一家家店吃去,吃到“夜市千灯照碧云”,你从月光笼罩的城楼下走过,从一排排挂着红纸灯笼的屋檐下走过,这时会有一种空灵的感应从脚底传出,那是踩在青石板上的诗画,是年轻与古老的碰撞,是澎湃与静谧的交流。你可以像诗人一样逍遥沉醉,奢侈地享受东关街之夜色;你也可走进客栈,选择任何一处进入扬州梦。

神鱼应无恙,只合扬州居

仁丰里 摄影/周泽华

很少有人知道扬州汶河路前身是条运河,从唐代始,漕运船队来往不绝。民间有个美丽的传说,一条神鱼从长江游到这里,被扬州的繁华吸引,便跳上岸,化作了鱼骨状的街巷。主街呈南北向,长700米,位于扬州旧城中部,南接甘泉路,北至文昌路,因宋代在此设仁丰坊,故称仁丰里。街巷延续唐代“里坊制”格局,汇集了十几处从隋唐至明清的文博遗址,2011年被纳入国家文化和自然遗产街区之一。

除了百年老字号“双桂泉”浴室,仁丰里西侧的旌忠巷、毓贤街、曹李巷与中国文选学别有渊源。

旌忠巷,因东端的千年古刹旌忠寺而名。相传南梁武帝太子萧统为编集《文选》,在此建“文选楼”。《扬州揽胜录》记载:“文选楼在小东门北旌忠寺内,相传为梁昭明太子萧统文选楼故址。”文选楼曾有“古文选里”和“昭明遗迹”两块横额,今皆不存。陈太建年间,天台宗开祖智顗大师来扬州弘法,于文选楼遗址建寂照院,后来隋炀帝杨广在此听智顗讲法,南宋抗金将领岳飞也曾在此疗伤。后人为祭祀岳飞,改寺名为功德院,因寺内原有文选楼,名寺额为“文选精忠”。咸淳年间,赐额“旌忠寺”。旌忠寺的照壁与周围民居相连,刻着“佛光普照”四个金光闪闪的大字,旁边有几家香烛店。巷西有江上青烈士史料陈列馆。

毓贤街旧名选楼巷,又曾叫太傅街,因阮元故居而名。阮元故居始建于清嘉庆八年,分东中西三路,面积3000平方米,中为阮元家庙,曾是“文选学之父”曹宪的故宅,西有“隋文选楼”,有别于旌忠寺“文选楼”。阮元身经乾隆、嘉庆、道光三朝,被尊为“一代名儒、三朝阁老、九省疆臣”。清道光十八年,阮元回归故里,编著《文选楼丛书》。阮元故去后,选楼巷改叫太傅街。后因西段设有安定书院,很多大师在里面讲学,又改为毓贤街,“毓贤”乃“育贤”谐音,指培养贤人之意。如今,建在阮元故居前的阮元广场已成为市民休闲娱乐之地。

曹李巷是一条仅100多米长的小巷,据传曹宪与李善父子都住过这里,故称曹李巷。因曹、李弟子满天下,也称桃李巷,又因“桃李”与“糙米”音近,被百姓讹称“糙米巷”。到20世纪初,扬州为纪念曹宪、李善两位学者,复称曹李巷。此巷有号称“一门三进士,父子两传胪”的清代陈六舟家族产业。

兵马司巷在仁丰里东侧100米处,甘泉路向北一条很狭窄的小巷,南端入口处仅约60厘米宽,全长不足百米,明初曾设置兵马司的衙署所在地。

仁丰里东侧的小巷靠近小秦准河,大都以数字为名,从南向北依次为旧城头巷、旧城二巷、旧城三巷、旧城四巷、旧城五巷、旧城六巷、旧城七巷……

头巷有驰名国内外的历史学家黎东方旧居,系刘氏住宅,房主刘氏,相传是墨庄主人后裔,此屋结构古建筑专家陈从周教授的《扬州园林》曾有记载。四巷因与小秦准河上的小虹桥相接,交通便利,过去店铺很多,巷内有清末画家戴虎卿居所。五巷据说原有一家民国时期的万国理发店,1911年开业,店主朱友仁,后移至仁丰里街。

仁丰里如今都被美丽的剪纸和3D彩绘扮靓,一幅幅充满生动趣味的立体图画反映着老城区的邻里生活,记录了小巷过去的老味道。小桥流水人家的日子,像小秦准河一样韵味悠长,恰似世外桃源,那是扬州骨子里的诗意。

神鱼应无恙,只合扬州居。

阮元家祠 摄影/周泽华