影像学不同表现的儿童肺炎支原体肺炎的临床特征

2020-07-02李洁周浩泉胡嫚

李洁 周浩泉 胡嫚

肺炎支原体(MP)是儿童社区获得性肺炎(CAP)的重要病原之一,直径为2~5μm,缺乏细胞壁,故对作用于细胞壁的抗菌药物固有耐药。肺炎支原体肺炎(MPP)占住院儿童CAP的10%~40%[1-2]。MPP多发生于学龄期儿童,近年来6岁以下儿童MPP的报道逐渐增多,且重症病例和难治性MPP逐年增加,除呼吸系统表现外,易合并其他系统表现,甚至引起多器官功能障碍。临床中儿童MPP的早期肺部体征不明显,对于怀疑MPP,应及时行影像学检查。有学者报道[3],MPP的胸部X线表现分为三种类型: (1)肺纹理增多、增粗;(2)以小叶实质浸润为主的斑片状影;(3)以肺段实质浸润为主的大片状影。研究发现婴幼儿与年长儿MPP影像特征有所不同,临床特征也存在差异。因此,本研究从影像学分型角度对MPP患儿的临床特征、实验室检查及治疗进行研究,以探讨影像学表现不同的儿童MPP的临床特征,从而指导临床早期识别及诊断、治疗。

资料与方法

一、一般资料

收集2018年4月至2018年11月于中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)住院治疗的MPP患儿共165例。诊断标准:参照儿童社区获得性肺炎诊疗规范(2019版),病原学诊断明胶颗粒凝集法检测MP-IgM,单份血清抗体滴度≥1:160为阳性。排除标准:支气管异物、气管发育异常、先天性心脏病、先天遗传代谢病、免疫缺陷病、结核感染等疾病。其中男性患儿77例,女性患儿88例,年龄6个月~12岁。依据胸部影像学表现分为三组:肺纹理增多、增粗型组;小点片状或斑片状浸润型组;大片状或节段性实变浸润型组。

二、方法

1 临床资料采集 制定临床资料采集表,收集患儿的临床基本信息,年龄、性别,临床特征,包括发热、热程、咳嗽、喘息、肺部啰音、血常规、C反应蛋白及治疗情况。同时收集患儿胸部X线或肺部CT检查结果。

2 治疗方法 165例患儿住院期间均给予抗支原体治疗:选用口服阿奇霉素干混悬剂(辉瑞-0.1g),每次10mg/kg,每日1次,口服3天停4天后再用1个疗程,或注射用乳糖酸红霉素(美罗-0.25g),每日20~30mg/kg,分两次,疗程7~14天,然后再口服阿奇霉素干混悬剂序贯治疗。糖皮质激素指征依据2015年版儿童MPP诊治专家共识[2],采用常规剂量与短疗程,静脉应用甲泼尼龙(比利时辉瑞-40mg)1~2mg/(kg.d),疗程3~5天,根据体温及肺部体征情况,酌情改口服,总疗程5~7d。对肺部病变范围广、合并肺不张或治疗效果不佳者,部分患儿应用纤维支气管镜肺泡灌洗治疗。

三、统计学处理

结 果

一、一般资料分析

共确诊MPP患儿165例,其中男77例,女88例,男女比例为0.88 ∶1.00。其中肺纹理增多、增粗型占32.7%(54/165例);小点片状或斑片状浸润型44.8%(74/165例);大片状或节段性实变浸润型22.4%(37/165例)。在发病年龄上看,婴幼儿(1~3岁)有72例(43.6%),学龄前期(3~6岁)有66例(40.0%),学龄期(6~14岁)有27例(16.4%)。婴幼儿在小点片状或斑片状浸润型组所占比例最高[47.2%(34/72例)],肺纹理增多、增粗型组和大片状或节段性实变浸润型组分别为38.9%(28/72例)和13.9%(10/72例),但三组比较差异无统计学意义(χ2=5.793,P=0.055);学龄前期患儿在小点片状或斑片状浸润型组所占比例也最高[45.5%(30/66例)],肺纹理增多、增粗型组和大片状或节段性实变浸润型组分别为33.3%(22/66例)和21.2%(14/66例),三组比较差异无统计学意义(χ2=0.093,P=0.954);而学龄期患儿在大片状或节段性实变浸润型组所占比例最高[48.2%(13/27例)],肺纹理增多、增粗型组和小点片状或斑片状浸润型组分别为14.8%(4/27例)和37.0%(10/27例),三组间比较差异有统计学意义(χ2=13.13,P=0.001)。

二、临床特点比较

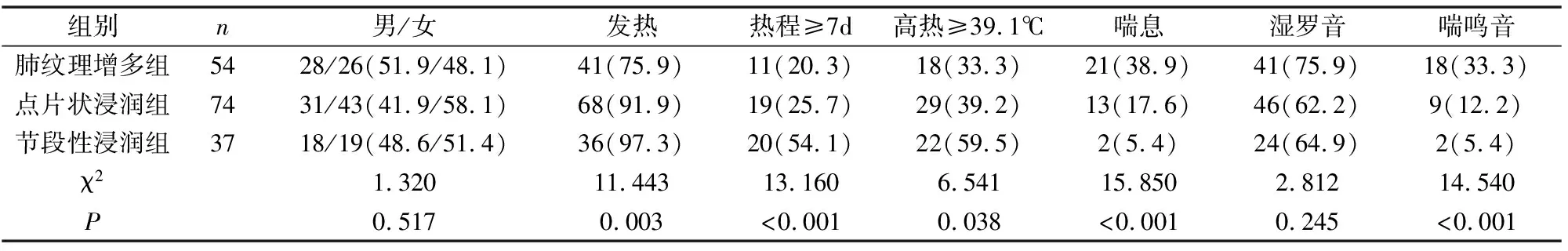

145例患儿有不同程度的发热,其中肺纹理增多、增粗型组41例,热程1~11 d[(4.69±2.57)], 小点片状或斑片状浸润型组68例 ,热程1~14天[(5.31±2.92)],大片状或节段性实变浸润型组36例,热程1~12天[(6.39±2.75)],三组热程差异有统计学意义(χ2=16.465,P<0.001)。大片状或节段性实变浸润型组患儿发热[97.3%(36/37例)]、长热程≥7 d [54.1%(20/37例)]及高热[59.5%(22/36例)]发生率高于肺纹理增多、增粗型组[75.9%(41/54例)、24.1%(13/54例)、33.3%(18/54例)]和小点片状或斑片状浸润型组[91.9%(68/74例)、25.7%(19/74例)、39.2%(29/74例)],差异有统计学意义(均P<0.05 )(表1)。

165例MMP患儿均有咳嗽(100%)。肺纹理增多、增粗型组的喘息、喘鸣音的发生率[38.9%(21/54例)、33.3%(18/54例)]高于小点片状或斑片状浸润型组[17.6%(13/74例)、12.2%(9/74例)]和大片状或节段性实变浸润型组[5.4%(2/37例)、5.4%(2/37例)],差异均有统计学意义(均P<0.05 ),肺纹理增多、增粗型组的喘息、喘鸣音更多见;三组在肺部听诊湿罗音方面比较差异无统计学意义(χ2=2.812,P=0.245 )(表1)。

三、辅助检查分析

三组患儿白细胞计数比较差异无统计学意义(F=0.813,P=0.445),两两之间比较差异亦无统计学意义(均P>0.05 );三组患儿CRP值比较差异无统计学意义(F=2.567,P=0.080),但两两之间比较,大片状或节段性实变浸润型组CRP值偏高,与肺纹理增多、增粗型组比较差异有统计学意义(P=0.026 )(见表2)。

在165例患儿中,表现为单侧肺病变的有49例(29.7%), 右肺病变较左肺病变更常见,尤见于大片状或节段性实变浸润型组[45.9%(17/37例)],与肺纹理增多、增粗型组[5.6%(3/54例)]和小点片状或斑片状浸润型组[29.7%(22/74例)]比较有统计学意义(χ2=21.06,P=0.000); 双侧肺病变的有116例(70.3%),其中肺纹理增多、增粗型组[94.4%(51/54例)] 更多见,与小点片状或斑片状浸润型组[66.2%(49/74例)]和大片状或节段性实变浸润型组43.2%(16/37例)]比较,差异有统计学意义(χ2=28.64,P=0.000)(见表2)。

四、治疗及预后

165例患儿均应用阿奇霉素/红霉素治疗,开始治疗的时间为病程的1~11 d[4.78±2.41) d],三组间比较差异无统计学意义(χ2=0.822,P=0.442)。其中13.9%(23/165例)患儿静脉应用甲强龙治疗,大片状或节段性实变浸润型组在组内应用比例最高[24.3%(9/37例)],但三组间比较差异无统计学意义(χ2=5.26,P=0.072)(见表2)。

讨 论

MPP是儿童常见的呼吸系统疾病,它从密切接触的亲属及社区间开始流行,容易在幼儿园、学校等人员密集的环境中发生。MPP一般好发于学龄期儿童,近年来5岁以下儿童MPP的相关报道也增多,呈现低龄化趋势。本研究中3岁以下婴幼儿共有72例,占收集病例的43.6%,3岁以上儿童共有93例(56.4%),也说明MP感染低龄化趋势越来越明显,3岁以上儿童的发病率高于3岁以下儿童,与梁伟[4]报道的儿童MP感染的年龄组分布相符。

表1 影像学不同表现的MPP患儿一般资料及临床特点的比较[例(%)]

表2 影像学不同表现的MPP患儿患儿辅助检查及治疗方案的比较

MP感染致病机制复杂,多数认为它的致病过程包括MP的黏附、直接损伤、免疫逃逸机制和机体免疫应答功能紊乱等多方面因素,其中免疫因素在MP致病过程中占重要地位。 MP可以通过血行播散到全身各个器官组织,通过以上机制对宿主造成损伤,常见的有呼吸系统病变,同时可有神经系统、心血管系统、血液系统、泌尿系统、胃肠消化系统、关节和肌肉、皮肤黏膜的并发症[5]。MPP在胸部影像学表现的不同,亦与MP感染的致病机制有关,MP通过黏附蛋白等黏附细胞器黏附至呼吸道上皮细胞,通过细胞毒性效应引起上皮细胞空泡变性、线粒体肿胀,表现为气管-支气管炎、细支气管炎,促进嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞聚集,细胞因子表达增加,诱发机体的免疫反应,通过固有免疫、细胞免疫、体液免疫等环节引起肺部进一步炎症损伤,导致肺组织、肺泡受累,表现为支气管肺炎、大叶性肺炎或间质性肺炎[6]。 本研究发现婴幼儿感染MP后肺部影像学表现以肺纹理增多、增粗型(38.9%)及小点片状或斑片状浸润型(47.2%)为多见;而大片状或节段性实变浸润型以学龄期儿童为多见(48.2%),三组间比较差异有统计学意义,与郝春莉等[7]报道的一致。这种影像学表现不同的MPP患儿年龄分布特点,考虑与各年龄段儿童的免疫系统发育不同有关。婴幼儿免疫系统发育相对不完善,感染MP后产生的免疫反应较弱,病灶不能被局限在小范围,影像学多表现为双肺纹理增多、增粗及小点片状或斑片状浸润,而年长儿感染MP后全身炎症反应强烈,易表现为大片状或节段性实变浸润。同时本研究亦发现大片状或节段性实变浸润型组出现发热的比例相对较高(97.3%),热程较长,发热大于7 d的占54.1%,且呈高热(≥39.1℃)的比例也最高(59.5%),与其他两组比较差异有统计学意义(均P<0.05),考虑与肺部病变相对重,其炎症反应过强有关,与Gao等[8]研究结果一致。本研究中肺纹理增多、增粗型组的喘息发作及肺部出现喘鸣音的比例与其他两组比较差异有统计学意义,与MP感染后,前者免疫炎症反应较弱,仅累及气管及支气管、细支气管,肺组织及肺泡累及较少有关;而肺部湿啰音的表现在三组患儿中比较差异无统计学意义,考虑与MP感染后直接损伤黏膜,破坏黏液纤毛清除系统,大量炎症细胞浸润、管壁水肿增厚,管腔变窄,分泌物不易排出进而堵塞气道有关[6]。

本研究结果显示三组患儿白细胞计数比较差异无统计学意义(P>0.05),说明MP感染中影像学不同表现的各组白细胞计数无临床鉴别价值。CRP是一种急性时相反应蛋白,是反映组织炎症及损伤程度的灵敏指标,以及疾病预后和缓解的一个重要指标。CRP的变化不受性别、年龄等因素影响,随感染程度的加重而升高,有文献报道MPP患儿重症组急性期CRP水平明显高于普通组[9],本研究中大片状或节段性实变浸润型组CRP值明显高于肺纹理增多、增粗型组,考虑与前组的感染过重及免疫反应过强有关系。MP感染时,炎症反应可累及双肺,可也仅累及一侧肺部,本研究中肺纹理增多、增粗型组以双肺病变为主,大片状或节段性实变浸润型组以单侧肺病变为主,右肺病变多于左肺,与之前文献报道结果相符[10]。

MP无细胞壁,因此作用于细胞壁的药物对其无效,应选择能干扰或抑制微生物蛋白质合成的药物,如大环内酯类、四环素类和喹诺酮类抗生素,后两者因对儿童骨骼发育及牙釉质发育有影响,所以临床中儿童常选用大环内酯类抗生素。本研究中治疗MPP选用的为红霉素或(和)阿奇霉素,因红霉素在血清中的浓度相对较高,在疾病的早期可短时间内缓解支原体血症,而阿奇霉素在组织细胞、肺泡上皮、炎症细胞中的浓度高于非炎症部位,且有半衰期长,疗程短的特点,两者各有优缺点。在MPP患者住院的早期,尤其伴有发热,炎症反应比较明显者,我科通常采用先输注红霉素再口服阿奇霉素的序贯治疗方法,与陈嘉慧等[10]报道的治疗方法相似,可以在短时间内控制病情,取得了较好的临床疗效。部分对红霉素的胃肠道反应不能耐受或不伴发热、炎症反应较轻的患儿单纯口服阿奇霉素,亦取得满意的疗效,本研究中三组患者开始使用大环内酯类抗生素治疗的时间比较无明显差别。国外有研究认为应用大环内酯类抗生素的早晚与MPP后遗症的发生相关[11],部分延迟应用者可发展成难治性MPP,故一旦确诊或疑似MPP,应尽早应用大环内酯类药物,其必然优于延迟用药,减少难治性MPP的发生,减少后遗症,同时对于部分急性起病,发展迅速且早期炎症反应过重的MPP,可联合使用全身糖皮质激素治疗,能迅速缓解症状,临床中已证实了糖皮质激素在难治性MPP中的有效性[12]。本研究中大片状或节段性实变浸润型组中,静脉应用激素治疗的比例高于其他两组,考虑与该组患儿炎症反应过强、炎症面积较大有关。部分常规药物治疗效果不佳的患儿,考虑与呼吸道黏液阻塞,甚至较大的支气管塑形分泌物栓塞有关,可以借助于儿童纤维支气管镜的肺泡灌洗通畅呼吸道,减少肺不张等后遗症的产生,本研究165例MPP患儿中仅有3例应用支气管镜肺泡灌洗治疗,与我科早期及时应用大环内酯类抗生素及全身用糖皮质激素,减少难治性MPP有关,亦与本次研究观察病例数不多、入选的病例重症较少,及未充分利用纤维支气管镜检查和治疗有关。纤维支气管镜检查虽为侵入性操作,但其在治疗MPP患儿中的价值已有报道证实[13],同时有文献报道纤维支气管镜检查可为临床不典型的难治性MPP患儿的早期诊断提供依据,帮助临床医师评估病情、早期识别重症病例,且及时治疗缩短病程,减少后遗症的产生,改善预后[14]。

综上,影像学不同表现的儿童MPP临床表现亦有不同,大片状或节段性实变浸润型组在学龄期儿童更常见,临床表现为持续高热、长热程及以单侧右肺受累为主,而肺纹理增多、增粗型组及小点片状或斑片状浸润型组以婴幼儿、学龄前期儿童更加多见,临床中以不发热或热程较短,喘息以及双肺受累为主。因此在今后的临床工作中根据以上临床特点对于影像学表现不同的MPP患儿早期做出识别,及早加用大环内酯类抗生素使用,减少难治性MPP的发生。