基于扩展意义单位的批评话语分析

——以美国媒体南海问题新闻报道为例

2020-07-02张丹

张 丹

(海南大学应用科技学院,海南 儋州 571737)

一、引言

在信息时代,新闻媒体在构建公众信念、传播国家或国际议程中的社会知识以及表征事件方面发挥着核心作用[1]。一方面,新闻媒体是传递信息的媒介,另一方面新闻媒体通过表征社会现实,制造国际舆论,影响国际受众对事件的认知和态度。在新闻表征过程中,媒体话语不可能提供一个完全客观的解释视角;相反,媒体话语倾向于以符合报纸和预期读者潜在意识形态的方式构建现实。

在过去的三十年里,语言和意识形态的关系一直是媒体话语研究的中心话题,尤其是在批评话语分析领域。回顾以往的研究发现,新闻话语的批评话语分析大多运用系统功能语言学和评价理论,探讨新闻报道的立场、态度以及语言背后的意识形态,主要以定性研究为主,定性和定量研究结合的不多[2],因此,本研究基于语料库语言学的扩展意义单位模型,以美国媒体关于南海问题新闻报道为例,从批评话语分析角度挖掘语言背后的意识形态,尝试为语料库语言学和批评话语分析的结合探索新思路和范式。

二、理论框架

(一)批评话语分析

(二)扩展意义单位

语料库语言学发现在语言交际过程中词汇与词汇、词汇与语法、词汇与语法构成的型式与意义及功能形成共选关系。1996年 Sinclair[7]基于共选理论提出扩展意义单位模型,该模型由节点词、搭配、类联接、语义倾向、语义韵五个要素组成,其中搭配体现的是词与词的共选,类联接为词与语法的共选,语义倾向为词与特定语义集合的共现,语义韵为词与意义和功能的共现。在这5个因素中,语义韵和节点词属于必须因素,其他三个因素为可选因素。

语料库语言学研究发现在语言使用中,某些词项会呈现一定的语义倾向:它们会习惯性地吸引具有相同或相近语义特征的词项,形成搭配或实现“共现”[8],这就是语义韵,语义韵显示关键词项的搭配词在语境中营造的语义氛围,包括积极语义韵、中性语义韵和消极语义韵[9]。语义韵传递了说话者对所述事件和行为的立场、观点、态度、看法,具有很强的目的性,因此具有典型的评价功能,但语义韵的形成不是只局限于节点词的范畴,节点词只是属于语义韵的一部分,而语义韵实际上由整个意义单位营造,是说话人(或作者)基于总体意义基础上的选择。基于此理论,我们可以得出新闻话语中的意识形态意义决定了话语语义韵的选择,语义韵指向特定的语义倾向,进而控制类联接型式和搭配,从而实现意识形态意义的表达[10]。本文将基于扩展意义单位模型,采用自下而上的语言描写方式,对美国媒体南海问题报道进行批评话语分析,主要研究问题如下:1.如何通过共选理论下的扩展意义单位模型发现语言背后的意识形态;2.解析美国媒体南海问题新闻报道中折射的意识形态意义和塑造的中国国家形象。

三、研究方法

本研究选择美国两家主流媒体《纽约时报》《华盛顿邮报》为研究样本,利用LexisNexis 新闻数据库,以“South China Sea”为关键词,收集2011年 1 月 1 日至 2017 年 5月 1 日发表的关于中国南海问题的新闻报道,通过人工阅读,剔除重复报道或无关报道,最后建立南海争端语料库,由110篇报道,共107960个形符构成。本研究探究媒体报道折射的意识形态和塑造的中国国家形象,但由于数据库规模庞大,China一词在数据库中的索引行数为2608,China作为节点词的搭配情况比较复杂,因此本研究确定选取“China”的显著搭配词作为节点词。具体步骤如下:1.本研究将“China”作为语料库中的词汇项进行考察,首先使用语料库软件 AntConc 3.5.8 确定数据库中China一词的显著搭配词,总结China 在语料库中的搭配模式以及选定节点词;2.结合节点词索引行语境及社会政治背景,对节点词的共选搭配词根据语义进行归类,概括及归类其语义倾向和呈现的语义韵,更全面地描述节点词在其文本和语境中的语义和功能意义;3.根据扩展意义单位营造的语义韵,探讨语言背后的意识形态和塑造的国家形象。

四、研究结果

(一)China的搭配词

首先,在“南海争端”数据库中,以China为搜索词,跨距为-4/+4,以搭配频率从高到低作为检索标准,确定China的显著搭配词。显著搭配词主要体现节点词与搭配词共同出现的程度。本文确定考察China一词搭配词的MI值,规定临界值为3,MI值大于3的确定为显著搭配词。因篇幅有限,这里仅列出按搭配频率排列的前10个显著搭配词(表1)。

表1 “南海争端”数据库中China显著搭配词(Top 10)

如表1所示,美国主流媒体在南海争端新闻报道中主要关注中国的行动(actions)、主张(claims)、政策(policy)和权力(power),同时也指明南海争端主要是指中国与越南的领土和岛屿争端(Vietnam、disputes、sovereignty、territorial、islands)。纵观China的10个显著搭配词,均属于中性词,并无呈现明显的消极语义韵特征。为研究美国媒体对中国在南海行动和主张的立场和态度以及背后的意识形态,本文选actions、claims和disputes三个词作为节点词,因为China与actions、claims和disputes的搭配力度分别为4.86091、4.67229和4.15437,具有一定的研究意义。

(二)claim的共选关系及意识形态

claim一词可作名词和动词,主要语义为“宣称主权”,以-4/+4为跨距,China和claim(包括其他形式)的共现频数为185,通过观察每一个索引行,得到如下结果(表2)。

如表2所示,claim 的右搭配主要为宣称的内容,主要的类联接型式为claim that, claim n.as n., 搭配主要是不含感情色彩的表示范围或程度的词汇,90%的搭配行没有明显的态度倾向,该结构主导的语义倾向为“中国在南海的主张范围”,但是通过扩展语境发现,媒体在提及中国在南海的主张范围时总是习惯性地加上“几乎所有南海海域”这一表述,媒体甚至报道中国主张的是“全部南海海域”,只字不提中国的法律和历史依据,强调中国领土主张的强硬立场。claim的左搭配有两类语义集合比较突出:一类表示“采取行动”的动词,另一类为“表达性质”的形容词。具体来看,claim的高频共现形容词基本都带有消极情感色彩,(如:aggressive, competing, bold, conflicting),其主导的语义倾向为“中国过分的海上领土主张”,当然也存在搭配中性形容词的索引行(如:sovereignty, territorial, historical),但是通过扩展语境发现此类搭配后面都会陈述“中国的主张造成了什么结果或影响”。

在我国,这种“区别适用”论者的一个最有力的理由,就是第69条(一)只规定了“专利产品”或“依据专利方法直接获得的产品”,而没有规定其他的情形。

表2 claim的类联接、搭配词和语义韵极性

例1.such installations were part of China’s plan to deepen its territorial claim over the islands, which has raised tensions with its neighbors(The Washington Post, 2015, 5)

例2.The uncertainty of China’s legal claims and attempts to enforce sovereignty in areas that were far from what was reasonably considered to be part of China’s exclusive economic zone put China at odds with other claimants, including Vietnam and the Philippines(NY Times, 2012, 9)

例1中直接点明中国在南海的基础设施加剧了与邻国的紧张关系。例2中“uncertainty,far from”带有明显消极感情色彩,指出中国的合法声明具有不确定性,在未被合理确定为中国专属经济区行使主权,质疑中国在南海的法律和历史依据的正当性。

claim左搭配“采取行动”的动词时,体现的主导语义倾向为“对中国的主张采取什么行动”,通过索引行逐行分析,发现当美国、菲律宾或国际法庭作为“采取行动”的施事者时,搭配的都是具有消极色彩的单位(如:not recognize, not know, reject, invalidate),构建的语义韵为“不承认或拒绝承认中国不合理的领土主张”,中国被塑造成为美、非和国际法庭反对和否定的对象。当“采取行动”的施事者为“中国”时,高频共现词多具有中性或积极感情色彩(如reinforce, solidify, support, enforce, mark, act on),但是扩展语境发现报道多强调中国的消极形象。

例3.China has now settled on a sustained policy of aggressive actions to support its claims, especially in the South China Sea, and that China has abandoned any ideas of compromise and negotiated solutions to the disputes.(The Washington Post, 2016, 4)

例3中,尽管修饰claim的“support”具有明显的积极感情色彩,但是整个语境构建的语义倾向为“中国采取激进的行动坚持自己的领土主张,放弃协商和谈判的方式解决争端”,显而易见这里传递了消极的语义韵。

(三)action共选关系与意识形态

在“南海争端”语料库中,China(Chinese)和action(s)的共现次数为54次,通过对每一个索引行研究,得出以下的搭配情况:

表3 action的类联接、搭配词和语义韵极性

如表3所示,action的两种动词类联接特征“V.+action”和“action + V.”,分别呈现出中国作为“被评价者”和“施加影响者”的形象。在“V.+ action”语法型式中,从评价极性来看,绝大部分共现词弥漫着消极语义氛围,索引行比例高达80%,而表达中性态度的词汇只占20%(describe, see, be prepared for),所有索引行所呈现的一个核心语义特征就是“对中国的行动采取抵制、批判的态度”。

通过扩展语境发现,对中国南海行动的批判多集中于中国的岛礁建设、军事演习以及南海仲裁案中中国不接受、不参与的行为,在描述中国的行动时,会发现经常左搭配具有明显消极意义的形容词,中国被描述为挑衅性(aggressive、provocative)、咄咄逼人(assertive)、单边(unilateral)行为的施动者。美国媒体大量报道中国南海岛屿建设和南海仲裁案,指责中国违反国际法,违背《联合国海洋法公约》,媒体的态度间接地体现了国家立场。

在Action + v.的语法型式中,共现的动词体现的主导语义倾向为“中国的行动所产生的影响”,结合扩展语境中共现的名词“fear, security, landscape, tension”, 构建出“中国的行动引起恐慌、紧张,威胁安全、改变格局”的语义趋势,营造出消极的语义韵。例如:

例4.Certainly the smaller nations abutting the South China Sea are no match for China in a fight, but the fear and anger that China’s aggressive actions have generated among its maritime neighbors, and the tensions they have raised with Washington, hardly seem to be in Beijing’s interest.(NY Times, 2014, 6)

以上的分析可以看出,媒体强调其他声索国的弱国身份,中国在南海领域捍卫领土主张和海洋权益的行动,被美国媒体评价为“咄咄逼人”和“具有侵略性”,中国的岛屿建设对地区安全形成威胁,激起亚洲邻国对中国的焦虑。

(四)dispute共选关系与意识形态

dispute一词可作动词也可作名词,主要语义为“争端;争论”,在“南海争端”数据库中,China 和dispute(s)的共现次数为86,通过观察每一行索引行发现dispute作动词只有3例,其余全部为名词。

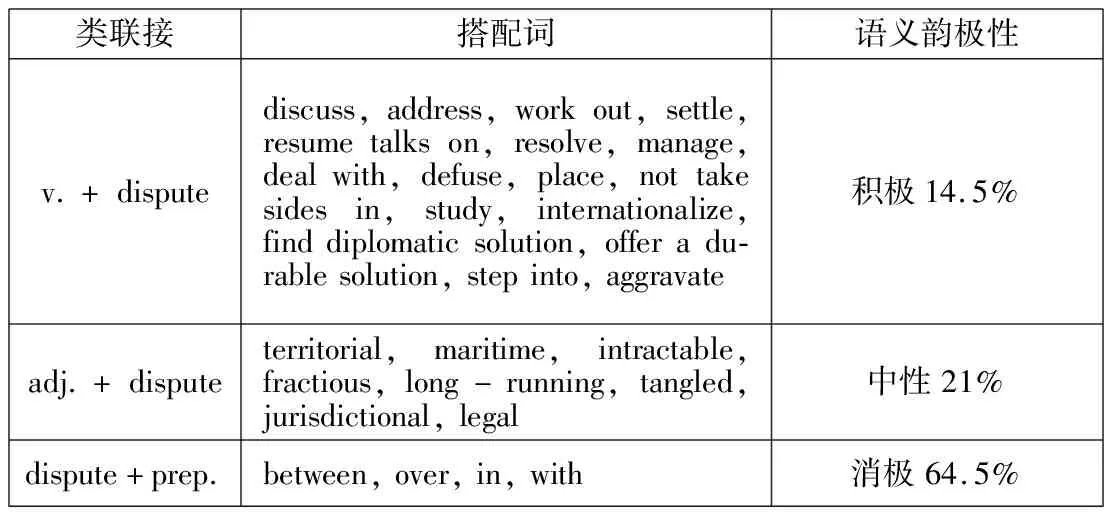

表4 dispute的类联接、搭配词和语义韵极性

如表4所示,dispute左搭配动词,以富含积极感情色彩表示“解决办法”的语义为主(95%),左侧也常搭配形容词对其修饰,完善读者对“争端”性质的理解。dispute右搭配为介词,确定了“dispute”的主要参与对象。dispute所有类连接型式体现的语义倾向为“如何解决南海争端中不同声索国的海洋权益和领土争端”。

通过观察索引行,典型的搭配型式为N.V.dispute , 共现动词主要以富含积极感情色彩表示“解决办法”的语义为主(如表4所示),动作的施事者主要为不含感情色彩的机构、国家或领导人,如“scholars, China, Xi Jinping, Philippines, United States,ruling”等,主导的语义倾向为“各国处理南海争端的方式以及在南海争端中扮演的角色”。通过扩展语境发现,当描述中国处理南海问题的方式时,语境中共现的词为“Asean, decidedly, ruling, one-to-one negotiation, bilateral, ignore”等,表达“中国拒绝南海仲裁案裁决,支持双边协商解决争端”的语义趋势,但是通过ruling的共现词汇“peaceful,friendly, open, fair, legally-binding”可以看出南海仲裁案被描述为和平、友好、透明解决争端的机制,具有法律效力,构建出对“中国不接受、不参与南海仲裁案”立场的消极态度。当描述美国在南海问题中扮演的角色时,共现的词为“peaceful, international law, neutral, lawful, naval exercise, help”, 强调了“美国为维护国际法和国际秩序,采用和平和合法的方式帮助其他声索国解决争端”,美国俨然成为了“国际秩序维护者”,语义韵也呈现出积极的态度。当提到南海争端其他声索国,如越南、菲律宾处理南海争端的方式时,共现的词为“negotiation, multilateral, ally, direct talk”,其语义倾向为“作为美国的同盟国,越南和菲律宾希望采取协商和多边方式解决争端”。

在解决南海争端的途径问题上,美国媒体对中国积极评价主要表现在中菲关系的缓和方面,因为随着菲律宾总统杜特尔特的上台,杜特尔特政府回归传统的“平衡外交”策略,中菲关系得到改善,南海局势持续相好。如例5中的“direct talks”表明中菲同意以直接会谈方式解决争端,语句采用积极语义韵反映中菲关系的回暖。

例5 President Rodrigo Duterte of the Philippines and China’s leader, Xi Jinping, agreed on Thursday to resume direct talks on disputes in the South China Sea after years of escalating tension, a sign of warming relations with Beijing.(NY Times, 2016, 10.)

从以上的分析可以看出,美国媒体在报道解决南海争端的途径时,对同一节点词(dispute)采用不同的共选关系,形成不同的语义倾向和语义韵,突出了中国与其他声索国解决争端途径的区别,渲染和塑造了中国“违反国际法”的形象。

五、结语

共选理论下的扩展意义单位研究, 是将词语的形式与意义综合一体的最大路径研究,突破以往意义研究以单个词和固定短语为基本单位的限制, 将意义单位的研究范围扩展到所有围绕节点词而产生的相关型式[11]。批评话语分析旨在揭示语言、权力和意识形态的关系,本研究进一步证实意义单位是话语意识形态意义的承载手段和实现方式,意义单位研究有助于实现意识形态意义“去自然化”过程。本文基于共选理论的扩展意义单位模型,采用定量和定性研究相结合的方法,发现美国媒体在南海问题报道中关注中国南海领土主张、南海岛礁建设、南海争端解决途径,运用了大量的消极语义韵,渲染中国威胁论,构建了中国“违反国际法”的负面形象。本研究将批评话语分析和扩展意义单位模型相结合分析新闻话语背后的意识形态意义,为批评话语分析研究提供了一种新思路和范式。