MRI在小儿病毒性脑膜炎诊断中的应用及其可靠性研究

2020-07-02杨润红姬婷婷马霞霞

杨润红,姬婷婷,马霞霞△

延安大学附属医院:1.CT/MR诊断科;2.新生儿科,陕西延安 716000

病毒性脑膜炎是临床中较为常见的一种儿科疾病,轻症患儿无需干预便能够自愈,但是针对危重患儿来说,假如不能给予有效的诊断干预,会增加患儿发生一系列并发症的风险,甚至有死亡风险[1]。病毒性脑膜炎患儿临床症状多种多样,包括精神障碍、意识障碍、视觉异常、嗜睡、呕吐、头痛及发热等,如果患儿可以得到准确、有效地诊断及干预治疗,绝大部分预后良好[2]。目前临床中对病毒性脑膜炎进行诊断时,通常依据实验室检查结果、临床症状、体征、流行病学及神经系统方面的相关辅助性检查,常见的两种辅助性检查方法就是CT检查及MRI检查[3]。此次研究选取2018年9月至2019年5月本院收治的疑似病毒性脑膜炎患儿208例,均进行CT检查及MRI检查,现将结果分析报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2018年9月至2019年5月本院收治的疑似病毒性脑膜炎患儿208例,其中男120例,女88例;年龄2~6岁,平均(3.1±0.8)岁。患儿在入院时均表现出不同程度的发热、嗜睡、头痛、呕吐及上呼吸道临床症状等,还有部分患儿合并出现局灶性的神经症状。本研究获得医院伦理委员会核准。纳入标准:(1)年龄2~6岁;(2)患儿家属均知情研究;(3)临床资料完整。排除不愿配合研究患者。

1.2方法

1.2.1CT检查 仪器:西门子公司螺旋CT扫描仪(Somaton Plus 4型)。扫描参数选择:平扫图像采集矩阵512×512,转速2 s/r,层厚/层距5 mm,螺距1.0,管电压设置 80 kV。管电流依据患儿年龄选择,尽量降低辐射剂量:(1)<1岁,管电流选择70 mA;(2)1~3岁,管电流选择80 mA;(3)>3~5岁,管电流选择90 mA;(4)>5~9岁,管电流选择100 mA。增强检查按1.0~1.2 mL/kg使用非离子型碘对比剂,开始注射对比剂后75~90 s进行CT增强扫描,参数选择同上。

1.2.2MRI检查 仪器:Etscint2.0T型MRI扫描机。检查前依据患儿的体质量注入造影剂钆喷酸葡胺(Gd-DTPA),注入剂量为0.2 mg/kg。线圈:八通道头部线圈,所有患儿均进行自旋回波脉冲序列。(1)T1加权成像(T1WI)检查相关参数设置:重复时间(TR)设置为 220 ms,回波时间(TE)设置为9.0 ms,矩阵设置为320×228,视野(FOV)设置为180 mm×180 mm,层厚设置为3.0 mm,层间距设置为0.6 mm。同时进行快速自旋回波脉冲序列:T2加权成像(T2WI)检查。(2)相关参数设置:TR设置为3 500 ms,TE设置为117 ms,矩阵设置为320×256,FOV设置为180 mm×180 mm,层厚设置为3.0 mm,层间距设置为0.6 mm;FIAIR采用TR设置为6 400 ms,TE设置为1 600 ms。扩散加权成像(DWI)扫描检查使用自旋回波-回波平面成像(SE-EPI),TR设置为5 000 ms,TEMinimum,层厚及间距设置跟常规扫描参数一致,在X、Y、Z3个方向上实施扩散梯度,扩散的敏感系数(b值)为0 s/mm2及1 000 s/mm2,扫描时间20 s。

1.2.2分布异常诊断参考依据 MRI检查:当病灶累及脑部的多个脑叶或者单个脑叶时,影响学方面的表现主要为呈各种形状,如条形状、斑片状、片状或点状,不对称或者对称的T1WI稍低信号或低信号,T2WI稍高信号或高信号[4]。CT检查表现出不同程度的脑水肿,从轻度至弥漫性,同时不伴随或者伴随脑室显著受压,存在多发性或单发性的炎症病灶,严重的甚至会形成具有广泛性特征的软化灶及脑实质坏死现象[5]。

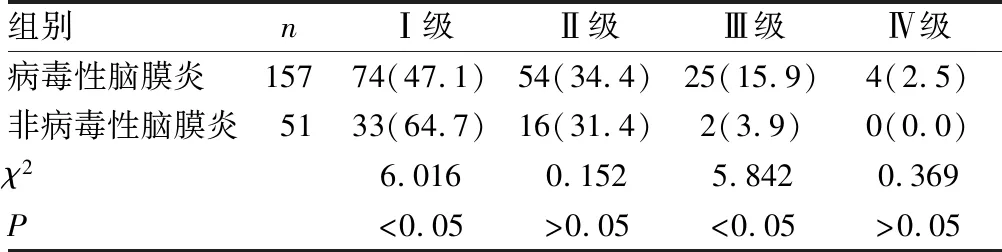

1.3观察指标 观察比较两种不同检查方式在病毒性脑膜炎当中的诊断结果、诊断效能,以及病毒性脑膜炎与非病毒性脑膜炎在MRI诊断分级中的分布差异。诊断分级:Ⅰ级为未出现异常显示病灶,Ⅱ级为在颅内单侧幕中出现呈斑片状的异常病灶,Ⅲ级为在颅内发生2处及以下成不对称状或对称的异常病灶,Ⅳ级为在颅内呈现出超过3处的多发异常病灶,常累及关键部位,如脑干、脑叶及上脑叶等。

2 结 果

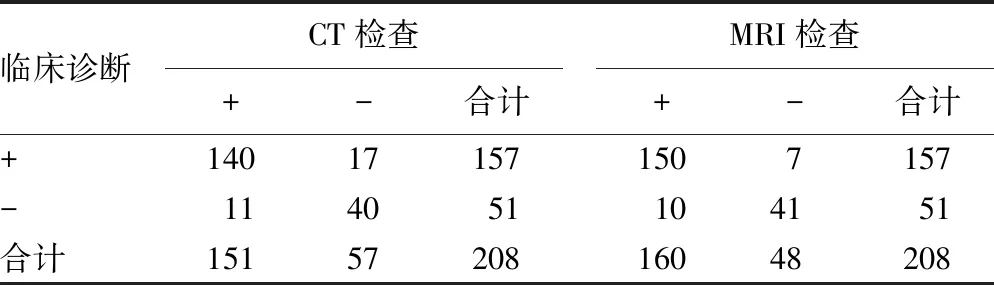

2.1两种检查方式在病毒性脑膜炎中的诊断结果比较 CT检查共检出病毒性脑膜炎151例(占72.6%),MRI检查共检查出病毒性脑膜炎160例(占76.9%),MRI在病毒性脑膜炎方面的检出率显著高于CT,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两种不同检查方式在病毒性脑膜炎当中的诊断结果(n)

注:+表示阳性,诊断为病毒性脑膜炎;-表示阴性,诊断为非病毒性脑膜炎。

2.2两种检查方式在病毒性脑膜炎中的诊断效能比较 MRI在病毒性脑膜炎中的诊断效能显著高于CT,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两种不同检查方式在病毒性脑膜炎当中的诊断效能(%)

2.3病毒性脑膜炎与非病毒性脑膜炎在MRI诊断分级中的分布差异 病毒性脑膜炎的MRI诊断分级显著低于非病毒性脑膜炎,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 病毒性脑膜炎与非病毒性脑膜炎在MRI诊断分级中的分布差异[n(%)]

3 讨 论

作为儿科临床中最常见的中枢神经系统感染类疾病之一,病毒性脑膜炎主要发病原因是患儿机体受到多种相关病毒侵犯导致感染,出现一种脑膜和(或)脑实质炎症现象[6]。儿童尚处于生长发育过程中,其血-脑屏障与成年人相比并不完善[7]。一旦儿童感染相关病毒,在病毒进入儿童体内之后,十分容易穿透尚未发育完善的血-脑屏障,并随着儿童的血液循环侵犯中枢神经系统,从而导致包括病毒性脑膜炎在内的中枢神经系统感染类疾病发生[8]。临床中绝大部分的病毒性脑膜炎患儿起病都比较急,且表现出散发性等特点,患儿的临床症状及体征与普通感冒及上呼吸道感染类似,缺乏一定的特异性[9]。在针对此部分患儿进行临床诊断时,仅仅通过临床症状及体征较难进行确诊,而病毒性脑膜炎的进展快,特别是患有重症脑膜炎的患儿,其病情十分凶险,如不能及时救治会危及患儿的生命健康,幸存患儿也有很大风险会有神经系统方面的后遗症,比如癫痫、语言障碍及智力低下等。因此,对病毒性脑膜炎患儿进行及时、有效地临床诊断及治疗干预,可能够控制病情持续恶化,降低患儿的死亡及致残风险。

目前,临床上诊断病毒性脑膜炎的“金标准”为使用PCR法来检测患儿脑脊液中的病毒核酸,该方法的诊断特异性较高,但是脑脊液的提取需要进行腰椎穿刺,这种有创的检查方式使患儿自身及患儿家属都较难接受[11]。因此,很难将其作为临床大批量的病毒性脑膜炎常规筛查方式。

随着临床医疗技术水平的持续发展及进步,影像学设备及检查技术也随之不断进步、发展。CT检查因其无创性、方便等优势在临床相关疾病的检查中广泛应用,并且逐渐成为临床中的一种普通、常规检查方式,能够为临床医生了解病灶情况及范围而提供部分参考信息[10]。但CT检查也存在部分缺点,其中最重要的一点就是拥有较低的分辨率,对于较小的病灶及畸形血管等很难清晰显示;后颅凹、颅底位置因为骨骼的重叠,在检查时会出现较多伪影,给诊断造成影响。MRI检查作为临床中的无创性检查方式之一,开始逐渐受到临床医生及患者的关注,并在临床中广泛应用。MRI检查的优点为能够更好地将病灶位置的相关情况,比如病变程度、范围、大小及位置等进行清晰显示,在软组织方面的分辨率较高。且MRI检查时,多参数成像可使病灶定性更容易,更有助于显示病灶及周围的相关组织结构[6]。本研究结果提示,MRI在病毒性脑膜炎中的诊断效能显著高于CT,差异有统计学意义(P<0.05)。

病毒性脑膜炎的病理变化主要为脑实质及脑膜的广泛性充血、水肿,同时还伴随出现浆细胞及淋巴细胞浸润的现象[11]。在脑部的小血管附近能够看见呈弥漫性状分布的炎症细胞,主要为淋巴细胞。病毒性脑膜炎在CT检查中的主要表现为脑组织呈低密度多发性或者单发性的病灶,合并出血时表现为混杂密度灶;绝大部分病灶的边界较为模糊,呈非对称或者对称状分布,通常位于大脑半球的双侧或单侧基底节丘脑区、枕叶、颞叶、顶叶及额叶,有的甚至在脑干及小脑位置也存在。病毒性脑膜炎MRI检查的病灶信号主要表现为在T1WI中的部分不均匀低信号影,小部分病灶呈现出相等信号或稍低信号,合并出血时表现为高信号影,在T2WI中,病灶表现为高信号。

综上所述,在对病毒性脑膜炎患儿的诊断过程中,应用MRI诊断的效果更加显著,值得临床推广应用。