肛瘘继发直肠息肉误诊病例报道一例

2020-07-02金磊吴炯

金磊 吴炯

结直肠息肉是指任何突出于结直肠管腔内的隆起性病变,可以有蒂,也可以是广基无蒂,可以单发,也可以多发。息肉在组织学上分为肿瘤性和非肿瘤性。肿瘤性也称腺瘤或腺瘤性息肉,包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、混合性腺瘤以及锯齿状腺瘤。非肿瘤性又称瘤样病变,指形态上似肿瘤,而组织学为非肿瘤的病变,包括错构瘤性、炎症性、增生性以及其他。结直肠息肉的发病与多种因素相关,结肠息肉的形成来源于多方面因素,其发生往往与长期腹泻和便秘所导致的肠道黏膜慢性炎症、年龄、遗传及病毒感染有关[1]。其发病基础大多是肠道黏膜屏障遭受破坏,引起肠上皮细胞出现异常增生[2]。

肛瘘是肛管或直肠与肛周皮肤相通的肉芽肿性管道,由原发性内口、瘘管、继发性外口三部分组成。内口即感染源的起始部位,多在齿线水平。外口是瘘管通向肛周皮肤的开口,可呈开放或闭合状态:瘘管为连接内口与外口之间的肉芽肿性管道。

多数情况下,作为独立的疾病,上述两种疾病的发病之间没有相关性。但当瘘管穿过肛提肌直接与直肠相通时,由于炎症刺激,直肠壁上会出现炎性息肉。此种情况很少见,在肛瘘4个分型中约占1%(括约肌外肛瘘)。这种肛瘘通常为直肠外伤、克罗恩病、结核病、溃疡性结肠炎的并发症,治疗时应注意到原发病灶。现报道一例因肛瘘(括约肌间肛瘘)继发直肠息肉而误诊的病例。

一、病例资料

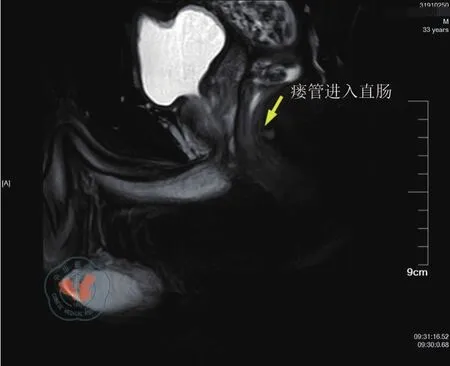

患者男性,杨某某,初诊时31岁,2017年11月因反复出现便血至沪三甲医院A院行结肠镜检查,结果提示:齿线上方见一枚大小约1.0 cm×1.0 cm黏膜隆起(图1),乳头状,表面充血,亚蒂。诊断为直肠息肉,遂于内镜下行息肉切除术。病理报告提示为炎性息肉。之后,患者先后于2018年3月、7月行结肠镜复查,两次均于齿线上方同一位置再次发现一枚约1.0 cm×1.5 cm大小黏膜隆起,均予息肉切除术处理。病理报告皆提示仍为炎性息肉。2019年3月,该患者至另一家三甲医院B院行结肠镜检查,镜下于齿线上方仍可见一枚大小约1.0 cm炎性肉芽肿,予EMR术处理。结合患者的病史,B院内镜医师建议患者至肛肠科进一步就诊。查体见:肛周视诊无异常变化,无压痛。肛门指检:截石位6点齿线处可扪及硬结,并呈条索状向上延伸至肛管直肠环上方约0.5 cm处,压痛(+)。MRI提示:高位肌间病灶、直肠内继发溃口。(图2、3),本病例患者的瘘管矢状位示意图如图4。

图1 本病例患者外院肠镜倒镜下可见齿线上方一黏膜隆起

图2 本病例患者MRI矢状位影像

二、讨论

炎症性息肉又称假性息肉或继发性息肉。这种息肉体积小,无蒂或亚蒂,表面光滑,不分叶,颜色与周围黏膜相同,质软,一般不会癌变,组织学表现为纤维性肉芽组织。可见于溃疡性结肠炎、克罗恩病、肠阿米巴病、血吸虫病、嗜酸性肉芽肿等[3]。

图3 本病例患者在肛门镜下可见:截石位6点肛管直肠环上方一枚炎性小息肉

图4 本病例患者的瘘管矢状位示意图

结合本病例中患者的病史、查体以及肠镜结果,可排除因直肠外伤、炎症性肠病、结核病引起肛瘘并继发直肠息肉的情况。根据MRI的结果可得知疾病的发展变化:肛门内外括约肌间的肛腺发生感染,炎症通过腺体的管状分支沿肌间隙向上进行扩散,并且最终穿破内括约肌与直肠相通。由于瘘道中炎性分泌物的持续刺激,导致直肠内开口处反复形成炎性肉芽肿。虽然肉芽肿在内镜下可予以切除,但原发病灶即肛瘘并未得到及时的诊断及治疗。由于该患者肛周炎症沿肌间隙向上而非向下扩散,因此在对患者进行专科查体时可以发现肛周皮肤完好,并未形成瘘外口。指诊时可在截石位6点齿线处扪及直肠壁硬结,即为原发内口。在同侧肛管直肠环上方约0.5 cm处可扪及压痛点,此即瘘管进入直肠的开口处。该患者的瘘管在分型上属于括约肌间瘘管的亚型之一:高位肌间瘘管(图4),并非罕见的括约肌外瘘管,但因其属于内盲瘘不存在瘘外口,肛周无异常表现,更增加了临床鉴别诊断的难度。

结肠息肉是消化内科的常见病和多发病[4],在本病例中,由于受到专业知识的限制,大多数消化内镜医师缺乏对肛周疾病的敏感性,临床上遇到此类因肛瘘继发的直肠息肉容易延误原发病的诊治。因此,本病例对于临床医生的提示意义在于:当临床上发现肛管上段、或直肠下段出现炎性息肉时,需要排除病灶来源于肛周感染的可能。

大多数肛瘘的肛周局部表现明显,通过病史以及专科检查48%的肛瘘能够得到准确诊断[5]。近年来,随着腔内超声、MRI的使用,肛瘘的诊断已由传统的经验诊断逐步向客观影像学诊断过渡,目前,MRI已成为术前诊断肛瘘的金标准[6]。MRI可以准确地对肛瘘进行分类,清晰地显示肛瘘的内部开口,为临床治疗和手术提供可靠的依据[7]。

肛瘘的分类方法有很多种,临床上常用Parks分类法[8],即按照瘘管行径与括约肌的关系来进行分类。包括:括约肌间肛瘘、经括约肌肛瘘、括约肌上肛瘘以及括约肌外肛瘘。前两类肛瘘最为常见。针对低位肛瘘的治疗,一般采取瘘管切开术,由于手术仅切断少量皮下和(或)浅部外括约肌,术后并不会影响肛门正常功能。当瘘管穿过肛门外括约肌的30%~50%时,则被定义为复杂性肛瘘(包括高位经括约肌瘘管、括约肌上以及括约肌外瘘管),此种情况下不适合做瘘管切开,保留括约肌术式是更好的选择。对于肛瘘的治疗,国内外仍没有形成统一的标准。但肛瘘外科治疗重点应注重肛门功能的保护、尽可能施行微创治疗已经达成共识[9]。目前,保留括约肌手术已成为治疗复杂性肛瘘的热点,包括LIFT术、FiLaC术、VAAFT术、黏膜瓣推移修补术、肛瘘栓等。

本病例中患者为高位括约肌间肛瘘,针对此类感染灶位于肛门内外括约肌间隙内的瘘管,Parks在1976年的文献[8]中就提到了治疗方法,即将瘘管切开至直肠。2017年印度的Garg[10]医生提出的经括约肌间切开术(transanal opening of intersphincteric space,TROPIS),笔者认为是在此类疾病治疗上对于Parks理念的概括与提炼。该术式强调自肠腔内对感染源(内口)、括约肌间感染灶充分切开引流,并保留肛门外括约肌、清除括约肌外侧的感染间隙,总有效率为90.4%(47/52),术后肛门失禁评分无显著变化。是一种简单的新型保留括约肌手术,在治疗高位复杂性肛瘘上疗效显著(包括肛提肌上瘘管及马蹄形瘘管)。

医学的发展越来越多地呈现出各种学科内容的交叉和融会贯通,更重要的是需要临床医生拥有学科交叉的理念。因此,当临床上发现肛管上段、或直肠下段出现炎性息肉时,需要排除病灶来源于肛周感染的可能。并通过MRI的检查,明确疾病诊断,对病灶进行定位,给予精准治疗。

致谢

感谢长海医院消化科谢沛医生及瑞金康复医院针灸科徐贤医生在本论文撰写过程中给予的帮助!