音乐舞蹈史诗《天山》观后

2020-07-02杜渐

□ 杜渐

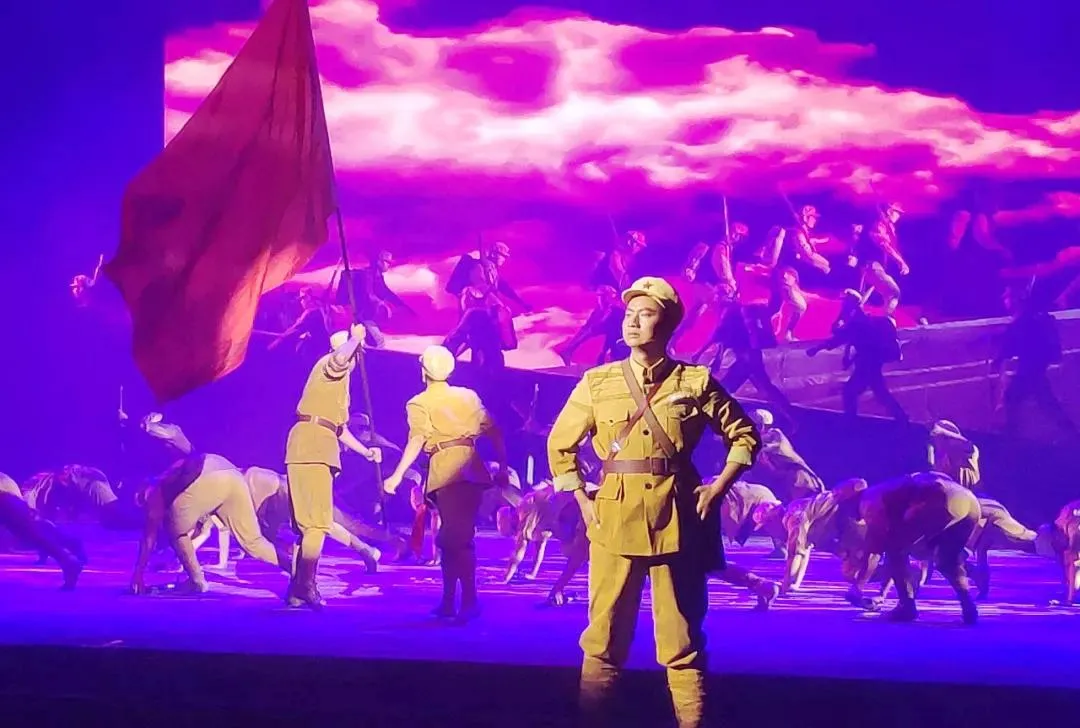

舞蹈史诗《天山》剧照

2019 年金秋,在共和国七十华诞,由新疆生产建设兵团歌舞剧团精心创编的音乐舞蹈史诗《天山》隆重上演。音乐舞蹈史诗,即以音乐舞蹈为表演主体,将诗情诗意视听化、形象化。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视新疆和兵团工作,作出一系列重要指示批示,确立了社会稳定和长治久安这一新疆工作的总目标。要求兵团履行好三大功能,发挥好四大作用,完成好五大任务,为做好新时代兵团工作指明了方向,赋予了强大动力。音乐舞蹈史诗《天山》就是为配合这一重大部署,发扬和继承兵团精神,激励兵团各族干部群众的雄心壮志和昂扬斗志而创作的。

一、主体架构及功利意蕴

音乐舞蹈史诗《天山》除“序幕”和“尾篇”外,由“大风歌”、“大战歌”、“大梦歌”三个篇章为主体架构,这种谋篇布局表现了新疆生产建设兵团“过去”、“现在”和“未来”,勾勒出了舞台表演的时空秩序,主体结构突出。

序幕简洁而富有仪式感:在主题歌“天山”的乐声中,步枪和砍土曼交叉的装饰性背景,寓意着兵团精神的图腾,连同军垦第一犁的动态造型,开宗明义地让最典型的兵团符号闪耀亮相。

第一篇章由三个段体构成:以阵仗气概表演的领唱与合唱“天山剑”开篇,之后守边壮士不畏艰险,挺进西域的男子集体舞蹈“边关雪”,以及表现他们戍边屯垦、与边地各民族人民群众喜庆丰收的大歌舞“甘泉流万家”依次展开。

以《大风歌》命名的这一篇章,借古喻今,弘扬了忠勇爱国,昭示了“自古以来新疆就是祖国不可分割的一部分”,一切国内外反动势力妄想分裂新疆的图谋注定是永远不会得逞的。

第二篇章《大战歌》是音乐舞蹈史诗《天山》的重点篇章,它由“凯歌进新疆”、“穿过死亡之海”、“西出阳关”、“西去列车的窗口”、“大漠欢歌”、“草原之夜”、“胡杨礼赞”、“白发.黄沙”八个段体组成,分别用演唱、情景剧、舞蹈、诗朗诵、戏剧表演等形式呈现。采用记实手法的这个篇章,再现了三五九旅进疆及横穿塔克拉玛干大沙漠所历经的艰苦卓绝,漾溢着革命的英雄主义精神。新疆解放之后,他们听从毛主席的命令:“把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器……”,在戈壁沙漠安营扎寨,在亘古荒原播种希望。六十五年来,一代又一代的军垦人无怨无悔地坚守在祖国西陲的这块热土上,他们屯垦戍边,为新疆的繁荣昌盛,“献了青春献终身,献了终身献子孙”。

观众看到了“潇湘儿女上天山”的气慨,看到了“齐鲁女儿戎天边”的豪迈,在铿锵有力的劳动号子声中被老军垦的乐观精神所感动;为可克达拉情系远方姑娘的琴声所触动;对那位“许给了新疆,嫁给了兵团”,头顶白发,脚踏黄沙的老奶奶肃然起敬。当看到军垦老兵对着战友们的坟茔吹响哨音,反复喊着“起床啦!”“出操啦!”的时候,怎不令人潸然泪下?“胡杨礼赞”中的孕妇,那份期盼,那份喜悦,对未来的歌唱……“胡杨礼赞”,就是礼赞兵团;“胡杨礼赞”,就是礼赞这些以“屯垦戍边”为己任的兵团人永不枯竭的生命力!

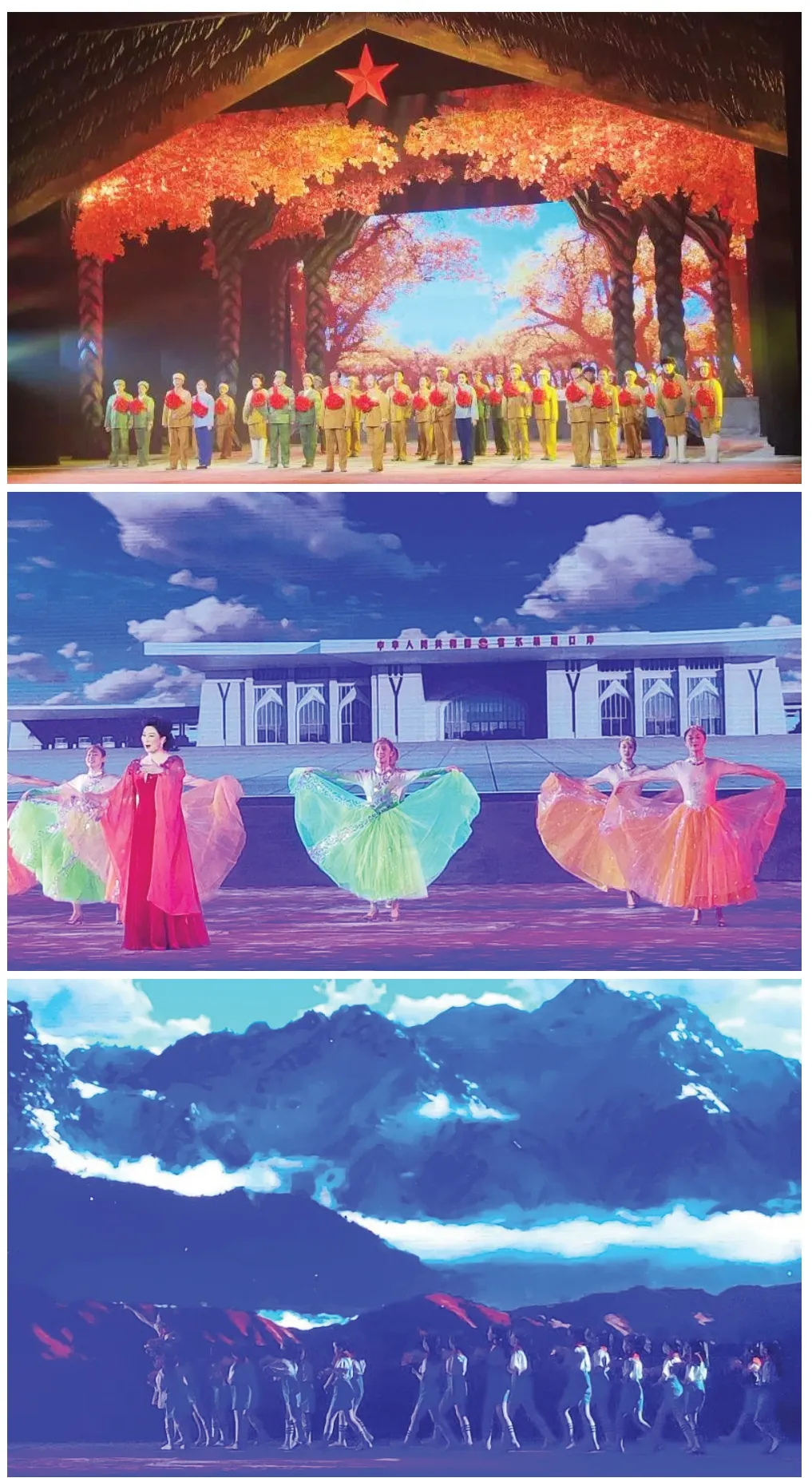

舞蹈史诗《天山》剧照

如果说第二篇章“大战歌”表现了兵团人的丰功伟绩,是在为他们树碑立传的话,那么第三篇章“大梦歌”则是在抒发他们理想和浪漫情怀。在这个篇章中,童声诵唱的“老兵歌”、“年轻的城”,女声独唱与舞蹈“薰衣草之恋”、“ 霍尔果斯圆舞曲”,以及诗歌朗诵等节目,把兵团人建设的一座座新城,一片片亮色呈现出来,把兵团人的那份自信与豪迈,那份担当与荣耀,激情而浪漫地展现在舞台上。

音乐舞蹈史诗《天山》艺术地表现了兵团人的创业历程,形象地演绎了这个特殊群体的丰功伟绩,用艺术手段,讴歌兵团人的戍边创业精神,讴歌习近平新时代社会主义新气象。

二、文学的定力

这是一部以《天山》命名的音乐舞蹈史诗。天山,这个响亮的名字,不但标志着新疆生产建设兵团在中国版图上独特的地域方位,而且还赋予兵团人的独特人格象征,正像主题歌中所唱的:

天山,以天命名的山!

天山,擎天挺立的山!

我就是你,你就是我!

天赋使命,使命如天!

“诗”和“歌”,为音乐舞蹈史诗奠基,是音乐舞蹈史诗的灵魂,《天山》所调动的一切艺术手段和撼人心魄的剧场效应,首先依托的是“诗”和“歌”。

新疆是我国边塞诗的发祥地,以岑参、高适为代表的唐代边塞诗,以周涛、杨牧等为代表的当代边塞诗,激发了一代又一代边疆儿女投身新疆,建功立业的豪迈雄心。《天山》台本的撰稿人任卫新先生说,他被这些边塞诗所激发,并将这种诗体元素融入《天山》之中。

第一篇章中“天山剑”将历代歌咏天山的诗句揉在一起:

大漠孤烟直,

长河落日圆。

朔气横秋水,

飞霜落剑端。

明月出天山,

苍茫云海间。

长风几万里,

吹度玉门关。

沙翻痕似浪,

无花只有寒;

龙城飞将在,

旌旗冻不翻。

天山剑,锷未残。

戍边志,血未干;

一代代,一年年。

传到今,继续传。

“边关雪”、“甘泉流万家”中将古诗文翻新,古为今用,创造了表达的新天地。

将军甲,

夜不脱。

风头如刀面如割!

胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,

千树万树梨花开。

快哉!快哉!

大雪!你来!

快哉!快哉!

下酒!当菜!

……

不再大雪满弓刀,

引来果香染征袍。

新栽杨柳三千里,

春风已过玉门飘。

如果说第一篇章“大风歌”的文风怀旧古朴,那么第二篇章中则是另一种情调的歌词:

听风当听歌,

下雨当水喝;

坷拉当枕头,

芦苇当被窝。

哈哈!快活!快活!

半个百姓半个兵,

半碗黄沙半碗风,

多少将士思乡梦,

尽在万古荒原中。

……

新疆天山

此剧对边塞诗“裁剪”、“拼接”,进行二度创作,自由诗体的歌词,纯朴,时代气息浓郁,有不少是能够被一直传唱下去的。此外,第三篇章中,采用了王震、张仲瀚、周涛、杨牧、章德益等领导和作家的诗歌,经过乐舞的“包装”,展示了兵团精神风貌,夯实了这部音乐舞蹈史诗的基础,为这台晚会的精彩呈现景上添花!

三、传统艺术形式的当代表达

新疆生产建设兵团歌舞剧团献演的这部宏篇巨制,选择了以“音乐舞蹈史诗”为表现形式,意欲在有限的舞台上,浓缩新疆生产建设兵团成立六十五年来所创造的惊天伟业,弘扬“兵团文化”“兵团精神”,为兵团塑形造象,只有“音乐舞蹈史诗”这种艺术形式最为适合。

国人熟悉的大型音乐舞蹈史诗《东方红》已经成为经典,同类艺术样式的《我们的队伍象太阳》、《人民公社好》等,五十年前曾在新疆的舞台上成为一种时尚的艺术形式,《天山》编导再次运用这种艺术形式,的确是极具挑战性的一次艺术实践。特邀编剧任卫新先生曾出任建国六十周年重头大戏《复兴之路》的主笔,他领衔的主创团队,选择这种表现形式说明他有驾驭这种艺术形式的功力与经验。在《天山》创意之初的品质定位中,他提出了“两个回避”,即:“回避常规化的民族歌舞晚会;回避常规化的老歌荟萃串烧”。这“两个回避”引导着他的创编团队将目标锁定在求新求变上。

《天山》的新意首先是叙事主体的改变:它从当代视角回顾、解读兵团成立后六十五年的历史,从“我在那个年代”切换到“我看那个年代”,注入了当代价值观及审美判断,增强作品的时代感和亲和力。从序篇起,主要篇章、段体的串连方式,强化了这种当代意识的表达。

第一篇伊始,一位年轻的歌者信步登台:他穿着一件风衣,攥一把吉它,一袭绕颈的围巾,一副书卷气十足的眼镜……他在每个主体篇章的开端,分别弹唱了三个不同时代的“老军垦的故事”,不仅界定了他属于第三或第四代兵团人的身份,而且用歌声引导着观众进入了宛如军垦博物馆似的“规定情景”。这种以“第一人称”来“讲述”的串联方式,一扫传统音乐舞蹈诗史中那种严肃、庄重、慷慨陈词的主持人的解说模式,显得妥贴、活泼而亲切。让观众充满了期待。

悉数《天山》所有的唱段、乐段、舞段,我惊奇地发现,这台晚会彻底摒弃了“突出民族风格、强化民族特色”的惯性创作模式,整台晚会几乎没有一个具有鲜明的少数民族“风格”、“特色”的节目,也没有一个用来显现单一少数民族情感生活的表演段体。第一篇章“甘泉流万家”这个在葡萄架下表演的歌舞节目,完全有展示边疆民族土风舞的空间和可能。但这个段体中,将士们的演唱却选用了通俗风格,水罐舞吸纳了波斯、印度的舞风元素,而没有突现哪一个边地民族的舞蹈特征。此外,象第二篇章中的“大漠欢歌”、“胡杨礼赞”,以及第三篇章中的“薰衣草之恋”、“ 霍尔果斯圆舞曲”等段体,通常会用来渲染地域特色和民族风情。但在《天山》中没有采用这种“老套路”,观众感受到的是强烈的时代性,是一种充满当代文化意识的乐舞表达形态。

《天山》外聘的总导演赵小津和音乐总监王路明,是原北京军区战友文工团成就斐然的艺术家,不是他们没有驾驭新疆歌舞的创编能力,也不完全是为了规避新疆歌舞的传统样式,而是他们对现代意识的追求,是新的创作理念的一次艺术实践。兵团文化本身具有很强的现代性的特征,契合了他们的这种艺术“追求”。此外,创编以现当代乐舞为特征的类似军旅乐舞,又是他们的“强项”,而兵团人作为具有军人“血缘”的特殊群体,对军旅乐舞文化有着强烈的认同感和归属感。因此,《天山》表现得“很兵团”,“很军垦”。虽然不能武断地认定《天山》的这种乐舞风格是唯一表达兵团文化的表演方式,但这样的选择,确实是最准确的。突出了兵团文化的个性和当代特征,也为广大观众提供了别样的审美体验。

《天山》另一个特点体现在多种艺术手段的集合效应中。除了运用音乐、舞蹈、解说、旁白等表现手段外,还融合了“西去列车的窗口”这样的情景剧,以及“白发.黄沙”、“老兵歌”、“年轻的城”等语言类节目,这种将朗诵、合唱、舞蹈、快板书等汇成一体的表演形式,丰富了传统音乐舞蹈史诗的表现手段;这种各样艺术形式的“混搭”,让歌中有舞,舞中有戏,歌舞交融,诗情画意的风格,使晚会更加生动具象而富有时代气息。

除此之外,《天山》在充分调动灯光、服饰、道具等舞美辅助手段方面,从设计理念到工艺制作,以及材料的质感与机理,都不乏新意和创造性。特别是LED 大屏的使用,更有点睛之笔的妙用:第一篇章的结尾,LED 大屏浮出了历代西域屯垦的《功德碑》;第二篇章的结尾,LED 大屏叠出了《兵团成立以来部分重要典型人物名录》;第三篇章的结尾,LED 大屏定格在《兵团精神赋》上……这种把最感人的文字凝固在舞台上的手段,强化了主题,增强了感染力,也让《天山》凭添了几许庄严,几许厚重!

四、对“兵团文化”和“兵团精神”的认知

《天山》这部历时两年,先后经过十六次修改的大型综合艺术晚会精彩纷呈,形象地诠释了“兵团精神”,也让人们感悟了“兵团文化”的博大精深。扎根天山,屯垦戍边,这是兵团文化、精神之核,与不畏强暴、自强不息中华民族精神一脉相承,同时它又具有独特性不可复制,流淌在兵团人的血液中,渗透在兵团人的骨子里。从这个意义上讲,音乐舞蹈史诗《天山》呈献的不仅仅是动人的故事,好听好看的乐舞和那些令人祟敬的先辈们的英雄形象,更是在为兵团塑形造象,这才是《天山》的精彩!《天山》的魅力!