“库拉”的民族学意义

——读马林诺夫斯基《西太平洋上的航海者》

2020-07-02庄振富

□ 庄振富

马林诺夫斯基

马林诺夫斯基(1884—1942)生于波兰克拉科夫,父亲是一位杰出的斯拉夫语言学教授。1908年他的博士论文完成,题目是“思想的经济原理”,属于物理和数学领域。后来,由于自身身体虚弱,所处环境不佳,以及受到弗雷泽《金枝》的影响,他果断从物理科学转向社会学和人类学,到伦敦经济学院投师威斯特马克(Edward Westermarck)和塞利格曼(C.G.Seligman),开始了他的博士后研究。马林诺夫斯基在早期收集大量的民族志资料,写出博士论文《澳大利亚土著家庭》(在1913 年获奖),但他近三十岁的时候,仍没有做过田野工作。比马林诺夫斯基大一轮的莫斯,毕其一生也没有辉煌的田野业绩,但他并非一位少作的学者,他多产,写过大量评论文章,一部《礼物》就足够使他不愧怍一位重要的人类学家。人类学家范丹姆也类似这样的情况,相比田野民族志研究,他在理论的探索方面拥有更胜一筹的能力。一位人类学家是否做出杰出的田野业绩,固然跟他的性情和能力相关,但他的时代所造成的时势和机遇也是不可忽视的因素。

马林诺夫斯基和土著人

说到田野民族志,马林诺夫斯基为写《西太平洋上的航海者》,一共到新几内亚作了三次田野调查,收集了大量田野资料。第一次是为期六个月的考察(1914 年9 月到1915 年3 月),这次考察的对象是土伦岛的迈卢人;第二次和第三次考察的时间为1915 年5 月到1916 年5 月,1917 年10 月到1918 年10 月,后两次的地点都是特罗布里恩群岛。马氏声称人类学家的知识体系来源于田野调查的直接参与,没有长期田野作业的人类学家很难说是一个合格的人类学者,所以“不能待在白人的住处,要定期冒出来‘做’土著人”①,以便直接参与当地土著人的生活中,因为不这样做,土著人便无法在民族志学者面前行为如常,民族志学者也会遗漏很多有意义的事件和细节。但据后来出版的马氏日记所记载,有研究者表明,他虽然在民族志写作中时不时流露出博大的人类关怀,试图从个案的民族志研究中提升到解决文化的普遍性问题,但他依然没有逃出“欧洲中心主义”的窠臼,因为日记中记录的是那段时期“情感沮丧、性的压抑、艰苦的工作以及获得知识的那种兴奋”②。他的日记还表明他常常习惯性地夸大自己在田野里停留的时长,而实际上,他更多的是和欧洲那些文明社会的朋友(如老师塞利格曼)、行政官员、传教士、商人等交往过从,自云受够了土著生活。但他在民族志中又站在科学的中立角度或者说站在土著人的立场批判那些满怀偏见和预设的行政官员、传教士、商人,他写道:“在努力追求对事物客观科学认识的人看来,那些偏见和预设则令人十分反感。习惯性地用一种自鸣得意的随意心态对待在民族志学者看来是真正严肃的东西,低估民族志学者眼中的科学宝藏,即土著人的文化和心理特点及独立性”③。

然而,尽管马林诺夫斯基是一个矛盾重重的人类学家,人们对他褒贬不一,但有一点应是没有异议的,即马林诺夫斯基为民族志研究确立了新的标准,影响了整整一代人类学家。著名学者高丙中以寥寥数语便描述了人类学的大概:“人类学曾经借助进化论把社会发展水平差异巨大的人群表述为一个分布在一个时间序列的不同点上的整体,也借助传播论把具有相同文化要素的异地人群联结起来,后来又借助功能论、结构主义支持不同人群的普遍人性”④。马林诺夫斯基属于功能论的提倡者,他为民族志研究确立的新标准即进行长期的田野考察,此前的人类学家如泰勒、史密斯等人仅就博物馆所陈列的物品进行研究、猜测、推断,因此被称为“摇椅上的人类学家”。马林诺夫斯基拥有众多杰出的弟子,如弗思、普理查德、费孝通等,受老师影响,这些弟子都写出了各自经典的民族志。

《西太平洋上的航海者》是为世公认的经典民族志,是马林诺夫斯基最具有代表性的著作。全书共二十二章,围绕巴布亚新几内亚东部群岛上的一种交换制度展开,即“库拉圈”。

首先,马林诺夫斯基向我们展示了巴布亚新几内亚东部群岛的地理特征和种族分布,根据其师塞利格曼教授的研究成果,将新几内亚群岛上的居民分为原住民和迁徙民,前者主要是居住在内陆地区、低洼的西米沼泽地和巴布亚湾三角洲地带的巴布亚人(Papuan),生理特征表现为“个子较高、肤色较深、头发卷曲”;以及住在山区的俾格米人(pygmy)。后者则被塞利格曼教授称为“巴布亚—美拉尼西亚人”,其生理特征表现为“体型较小、肤色较浅、头发卷曲”,而他们创造的马辛文化即是库拉文化类型⑤。“巴布亚—美拉尼西亚人”是美拉尼西亚新几内亚群岛上的迁徙民而非原住民,在马氏的描述中,这些迁徙民属于同一种族,生活在同质化的社会文化中,其传统和历史、神话和现实、命运遭遇和发展现状都惊人的相似,而由于地理特征——高地、大山和沼泽——的影响,他们竟几乎不存在同原住民混合的现象,因为他们主要居住在新几内亚东部及附近的群岛上,而原住民大都生活在新几内亚北海岸和西南海岸的大部分地区。马林诺夫斯基关注的焦点是巴布亚—美拉尼西亚人的东部群体,即践行着库拉文化的马辛人(Massim)。在这块被海水包围的东部岛屿群中,马氏将之分为五个区:一区(特罗布里恩土著或博约瓦岛)和二区(穆鲁阿岛或五德拉克岛)属于北马辛,三区(阿菲莱特土著)、四区(多布土著)和五区(锡德亚岛等)属于南马辛,后者是“库拉圈”文化的主要行为者。

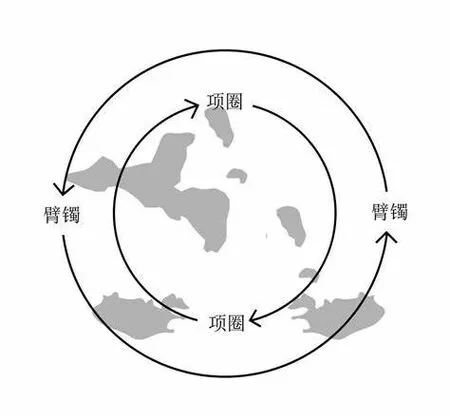

库拉圈

其次,马林诺夫斯基根据库拉的航行地点顺时针方向描述,依次展开阐释当地的习俗制度、神话巫术、礼仪禁忌、劳动经济、制陶工艺等。围绕着库拉,有两种礼物须被提及,即制造精美的没有实用价值的项链(索拉瓦)和臂镯(姆瓦利),项链的制作工艺是采集红色海菊蛤贝壳小圆片串成长链;臂镯的制作方法是将圆锥形大贝壳的顶端和狭窄的底端切掉,再把剩下的环状部分打磨光滑。这两种礼物永远朝着单方向流动,如在多布地区,倘若从北边流传来的是项链,那么,从多布地区流传向南边出去的就是臂镯,南北方向流动的礼物永远如此,形成一个库拉圈,这就是新几内亚的库拉文化。库拉的航行需要建造独木舟,当地人称之为“瓦加”(waga),如在特罗布里恩群岛存在三类独木舟,它们的功能价值和实用目的各不相同:第一类是小而轻便的克沃乌(kewo’u),主要用于泻湖上的沿海运输;第二类是稍大而经得起风浪的卡利保洛(kalipoulo),主要用于海外捕鱼;第三类是深海远航的马萨瓦(masawa),它是三类独木舟中最大的一类,“其运载能力相当大、排水量更大、结构也更结实”⑥,这就是库拉航行需要的独木舟。“瓦加”一词是对所有类型船只的统称。马林诺夫斯基描写的库拉航行是从锡纳凯塔地区开始的,途径穆瓦、皮洛卢海湾、安菲莱特群岛、特瓦拉、萨鲁布沃纳海滩、多布,最后进行回乡之旅抵达家乡锡纳凯塔。

除了顺时针描述库拉航行,以及“从航线上岔开,去研究各种相关的制度及其背后的信仰,引述巫术咒语,讲述神话故事”外,作者还逆时针描述多布人对锡纳凯塔的回访,这一次没有繁冗地再作阐释,而是如同轻便的独木舟航行于水上,一帆风顺地转了一圈,让读者更加清晰地掌握“库拉圈”的知识体系。马林诺夫斯基写道:“我曾目睹过,事实上是跟随过一次从南方到特罗布里恩群岛的大型尤瓦拉库,因此我能根据直观印象描述某些场景,而非重构这些场景”⑦。在根据收集来的资料推测和重构某些场景活动和根据直观印象来检验重构之间,马氏达到一个平衡点上,使得他的描述尽可能地贴近事实。尤瓦拉库是一支从事库拉活动的远航队。根据作者的描述,尤瓦拉库远航前,独木舟需要进行礼仪性建造,如将旧的独木舟拆开,重新捆绑、填缝和涂色。

再次,作者向我们展示了内陆库拉、库拉的余部和旁支,其意义在于,人类学的田野调查并非单一片面,而是要有整体意识。作为新几内亚马辛文化中物物交换的一种经济制度,“库拉圈”有着它的错综复杂性,不仅有大型远航的海外库拉及库拉回访,而且还有内陆库拉、库拉的余部和旁支,大大小小,主主次次,构成库拉文化中不可或缺的因素。如内陆库拉中对基里维纳的酋长托乌卢瓦访问锡纳凯塔的描写,今非昔比,由于西方殖民统治的影响,作者感叹土著酋长权力的衰落,反思现在流行的破坏土著秩序、逐渐削弱土著权威的愚蠢之举。

在最后一章,作者总结库拉的意义。民族志学者对自己的作品负责的方式就是为它找出意义,为它在系统的民族学之诸多研究对象中确立定位,从而评估我们能够通过它获取多少知识。“毕竟,无论他们自身看上去多么有趣、多么新颖,孤立的事实于科学并无价值。真正的科学研究不同于猎奇,后者追求的是古怪、奇特和异常……而科学则必须对事实进行分析和归类,从而将事实置于一个完整的有机体中,纳入一个试图对其各个方面进行分组的系统中”⑧。事实上,每一位人类学家和民族志学者都希望通过田野调查的个案来探讨关于人类最普遍的问题,如什么是社会的本质?为什么文化会发生变化?作为个体存在的人与作为某个特殊社会群体成员的人之间的关系是什么?人性独具的特征有哪些?为什么文化会有差异等。那么,库拉的民族学意义体现在哪些方面?

《西太平洋上的航海者》

第一,作为一种新型的民族学事实,库拉的“新颖之处有一部分在于其广大的社会影响和地理跨度。一个大型的部落间关系用明确的社会纽带将广阔的区域和众多的人口连为一体,用明确的相互义务关系将他们捆绑在一起,让他们共同遵守详细的规则和规矩”⑨。马林诺夫斯基认为,库拉是一个极为庞大和复杂的社会机制,这一广大的社会共同关系和文化影响网络,一刻都不能看成是短暂的、新生的和不稳定的,因为“高度发展的神话和巫术表明,它已在这些土著人的传统中深深地扎根,有着古老的历史”。

第二,库拉的实质是一种交易制度。马林诺夫斯基认为,库拉是一种半商业半礼仪的交换,是为了它自己的缘故而进行,为了满足深切的占有欲而进行,而这种占有是一种特殊的占有,即人们轮流、短暂地占有两类物品的个体样品。这就引出了土著人对财富象征物的思想态度。在土著人看来,这些财富象征物不是金钱或货币,因为他们所占有的东西不被用作交换媒介或价值尺度。这些财富象征物(每件属于库拉类物品)“一生只有一个主要目标——被占有和被交换,只有一个主要作用,并只为一个主要目的服务——沿着库拉圈循环流动,以某种方式被占有、被展示”(2018;668)。因此,马林诺夫斯基坚称,库拉就是库拉,既不能将之描绘为以物易物,也不能将之视为简单的礼物馈赠和收取,也不是任何意义上的交换游戏。

土著人对财富象征物(瓦古阿)的思想态度是,他们认为瓦古阿自身就是极好之物,它虽不是可兑换的财富,也不是潜在的装饰物,甚至不是权力的工具,但拥有瓦古阿这件事本身就是令人兴奋、舒服和舒畅之事。马林诺夫斯基将此种思想态度描述为:赋予浓缩的财富极高的价值,以严肃、恭敬的方式对待它,在观念和感情上都认为它蕴藏了最好的东西(2018;670)。

第三,库拉是一种大规模的新型社会现象,它处于商业和礼仪的交界处,表达了一种复杂而有趣的思想态度,但库拉应如新型社会现象一样,不止存在于新几内亚一个地方,而是广泛存在于地球上的其他群体中。马林诺夫斯基认为,“发现一种新型现象后,用理论对其进行讨论分析,随后便可在世界各地发现这种现象”。他举出例子,如塔布(tabu)原本是个玻里尼西亚词语和风俗,却被用作在野蛮蒙昧和文明的种族中找到的类似规定的原型和民族。再如图腾制度,初由弗雷泽提出,最早发现于北美印第安人部落,后来世界各地都对该现象进行了广泛而全面的记录。所以,我们应该留心库拉的基本观念及其主要框架中的社会安排,而不是繁杂的技术细节,因为这些技术细节的意义“只在于它们表达了土著人一些重要的思想态度,因而增加了我们的知识、扩展了我们的视野、深化了我们对人性的理解”(675 页)。也就是说,我们期望通过“库拉(圈)”这一基本类型,去解释其他民族志地区的类似或同源的现象。毕竟从田野调查的个案中凝练出一套具有普泛意义的理论体系,才是人类学家或民族志学者努力的目标。