基于数字化实验的自感现象的教学*

2020-07-01程福兰徐平川聂雅瑞

程福兰 徐平川 聂雅瑞

(西华师范大学物理与空间科学学院 四川 南充 637009)

1 现行教材编排的特点

教科版教材从电磁感应知识入手,通过提问“一个线圈中电流变化是否会引起自身回路产生感应电动势和感应电流”的方式引入新课,再通过对通、断电自感实验中灯泡亮度变化的分析,最终得到通断电自感的规律,并给出自感现象的定义.人教版教材从互感过渡到自感,给出自感现象的定义,再分析自感演示实验中灯泡亮度变化,得到通断电自感的规律.沪科版教材以自感的应用(日光灯)为引入,再实验探究电路闭合和断开时线圈的自感现象,同样通过分析灯泡的亮度变化得到通断电自感的规律,最终给出自感现象的概念.不过,人教版教材中将电流传感器与计算机相结合,能即时反映电流的迅速变化,通过分析电流随时间变化的图像得出自感现象及其规律.

综合以上分析,笔者认为,教材对自感实验的编排存在3点不足.

一是直接给出自感演示实验的电路图,学生容易对实验的设计产生疑惑.

二是将通电自感和断电自感分成两个实验,容易给学生造成通电自感现象与断电自感现象是分别独立存在的现象.

三是对于教材中给出的自感演示实验,由于电流变化幅度和时间都很短,不足以使实验中灯泡的亮度出现明显变化.

针对自感实验编写方面的不足,本文对该节教学内容和教学过程进行了合理优化.

2 基于数字化实验的教学思路

计算机和传感器的结合,可实现实时测量、处理实验数据,分析实验结果,这些信息技术手段应用到物理实验中,自动、迅速和准确地采集和传递信息,极大地简化了教学程序,体现了良好的人机交互的优点[1].

教学中虽引入了数字化信息系统(DIS),但仍要根据学生的知识储备,使学生经历实验设计过程和认知过程,这样才能充分调动学生的主动性和积极性,使学生学会探究.再结合理论分析和实验观察,培养学生分析问题、解决问题的能力,充分认识“自感现象的产生原因”,突破难点.

基于支架式教学策略,在学生通过实验和理论认识互感现象之后,在教师的引导下,通过对自感现象的分析,猜想自感现象的存在,搭建认识自感现象的台阶.接着先通过观察和分析传统的自感现象,到引入数字化实验方法来改进演示实验,最后进一步改进实验方案,教学过程层层推进,不断深化对自感现象的认识.

3 基于DIS的自感现象演示及教学过程

3.1 基于支架式策略搭建认识自感现象的台阶

通过互感的学习,学生认识到:当一个线圈中电流变化时,它所产生的变化的磁场在另一个线圈中会产生感应电动势.教师此时可以设计这样的问题情境:将交变电流换成直流,小线圈中是否会产生感应电动势.

如图1所示,通过直流电源供电,在闭合开关和断开开关瞬间,发现电流表指针偏转,说明小线圈中产生电流,仍有电磁感应现象发生.再将小线圈去掉,此时闭合和断开开关,学生根据电磁感应理论分析出:自身电流变化→大线圈自身内部磁场变化→通过该线圈的磁通量变化→产生感应电动势.

图1 通断电互感现象演示电路图

教师再结合多媒体动画,给出自感概念:由于线圈自身电流变化而引起的电磁感应现象叫自感现象,产生的感应电动势就叫做自感电动势.

基于互感现象的认识,搭建学习新知识的台阶,这种支架式的教学策略使学生明白互感和自感的共性都是由于电流变化引起的.

3.2 设计演示教具变传统实验为数字化实验

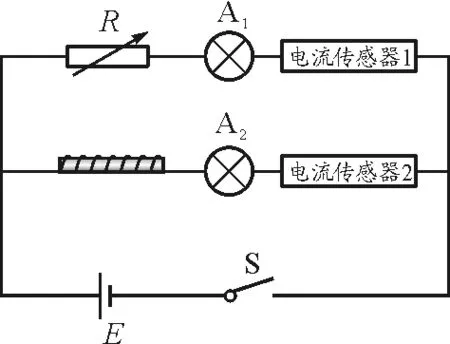

以上的理论分析需要通过实验来验证,自感现象的观察,教材中是通过对比实验的方法来实现的.实验效果演示器大多选用的是小灯泡,通过小灯泡的亮度变化来体现.在两个并联的电路中各串联一个小灯泡,其中一个支路串联线圈,另一个支路串联与该线圈阻值相同的电阻,设计出如图2所示的自感现象演示仪.

图2 自感现象演示电路图

当闭合和断开开关瞬间,学生观察两个小灯泡的亮度变化,实际并无明显差异.教师引导学生思考原因,猜测可能是开关闭合和断开瞬间,电流的瞬时变化时间过短,肉眼无法分辨.

为了解决这一难题,教师这时可指出:电流传感器具有实时采集电流的特点,将其串联在电路中,再将传感器连接计算机,这样可把电流随时间变化的过程记录下来,从而把实验现象数字化,这样问题就能解决.根据这一思路,将两个支路上都串联接上电流传感器,如图3和图4所示.

图3 改进后的自感现象演示实物图

图4 自感现象演示电路图

将传感器连接计算机,打开DIS通用软件开始记录数据,闭合和断开开关,计算机显示出电流随时间变化的图像,如图5所示.

图5 两支路电流随时间的变化图线

将电流数字化后,实验现象非常直观.教师通过引导学生分析图像:闭合和断开开关瞬间,电阻支路上的电流瞬间增大或瞬间减小,而线圈支路上的电流增大或减小得更缓慢一些.

在图像中,电阻支路中出现暂时的反向电流,学生可结合电路图做出分析:在断开开关瞬间,线圈与电阻构成的闭合回路中仍有短暂电流通过,并且方向由线圈流向电阻.学生根据楞次定律分析发现,在断电瞬间,感应电流的方向与原电流方向相同,阻碍电流的增大,电阻支路就会有短暂的反向电流流过.

运用数字化实验系统改进传统物理实验,激发了学生探究物理概念和规律的欲望,扩大了科学探究的广度,挖掘了科学探究的深度,实现信息技术与物理教学的有效整合[2].

3.3 进一步改进实验深化对自感现象的认识

通过以上实验,验证并观察到自感现象的存在.教师可列举一些自感现象在科学技术中的应用,让学生体会物理与生活的紧密联系.比如,收音机里的磁性天线、老式日光灯的镇流器等等.

在前面的实验中,因为电流已经数字化,所以图3中两支路的灯泡可以去掉,电路直接连通.去掉灯泡后,支路上的电阻减小,电流会增大,感应电流也会随之增大.图6是两支路在没有灯泡时,闭合和断开开关后电流随时间的变化图线.

通过让学生对比观察图5和图6,可以发现当电路中有灯泡时,断电时产生的感应电流为0~0.14 A,而当电路中无灯泡时,断电时产生的感应电流为0~0.23 A.后者产生的电流非常接近电路正常接通时的稳定电流(0.30 A),电路中自感电动势很高,存在较大的安全隐患.对比实验的引入,使学生认识到自感的防止也很重要,从而深化了他们对自感现象的认识.例如,电动机等大功率用电器的开关应该装在金属壳中,最好使用油浸开关,避免出现电火花.还可以采用双线绕法的方式缠绕线圈,当电路中电流变化时,两根线圈所产生的磁通量相互抵消,这种方法也从源头上避免了自感现象引起的危害.

图6 两支路电流随时间的变化图线

4 总结与展望

传统自感实验的优势在于操作简便,实体感强,学生容易得到对自感现象的定性认知.而数字化实验则是在传统实验的基础上,增加了人与计算机的交互,能快速测量物理量,采集的数据经数字化处理后在计算机显示器上定量地显示出来.数字化实验的引入改变了传统的教学方式和实验方式,是STS教育的重要体现.当然,在实际教学中,教师也应当根据学生以及教学设施的具体情况,选择适合的实验方式.

本文将传统的定性实验和数字化的定量实验相结合,此方法对探究物理规律也有重要意义,也为科学概念的建立提供了新的思路[3].