明清时期谷城茶文化寻踪

2020-06-30程一方罗敬东薛娇娇杨伟唐前勇

程一方,罗敬东,薛娇娇,杨伟,唐前勇

襄阳市农业科学院,441057

谷城是湖北襄阳的山区县之一,东接樊城,南邻南漳、保康,西与房县、丹江口相连,北与老河口隔江相望,以山区丘陵为主。周代立谷国,建都于谷山。隋开皇十八年(598)更名为谷城县,明、清时期隶属襄阳府。

高山出好茶,谷城西南部海拔900 m 以上高山72座,千米以上高山42座,耸立在县境西南边缘。谷城县青山巍峨、云雾缭绕,十分适宜茶树生长,唐代时是襄阳地区优质茶叶的重要产区。以此为基础,谷城形成了独特的茶文化氛围,茶文化成为山区生活和习俗的一部分。

一、历史变迁

谷城县一带在唐代盛产茶叶,其品质在当时属良好。陆羽在《茶经》中记载:山南“以峡州上,生远安、宜都、宜陵三县山谷。襄州、荆州次。襄州,生南漳、谷城县山谷……”[1]。在唐代及之前,谷城的茶叶生产较为发达,茶叶良好的品质为当地茶文化发展提供了良好基础。

宋代茶叶产区南移,中部地区茶叶生产受到极大影响。明清时期,随着万里茶道的开拓,鄂东南逐渐形成以羊楼洞及其周边为主的茶叶产区,襄阳因河流的便利条件转变为茶叶贸易极为重要的水陆中转站。

明代,湖广产茶区已转移到鄂东南,《明史·食货志》载:“产茶之所,湖广以武昌为首,然当时以兴国军(今通山、阳新一带)为最著”[2]。

清同治年间,钱塘人宗景藩在《襄阳县志·卷三》中留下了《种茶说十条》教民众种茶[3],可见茶叶种植并未间断。但纵观明清时期《谷城县志》及《襄阳府志》中在“物产”或“食货志”这一节均未列出茶叶。可以推测,明清时期谷城地区的茶叶种植规模及产量已经不大,作为地区性产物在本地买卖消耗居多。

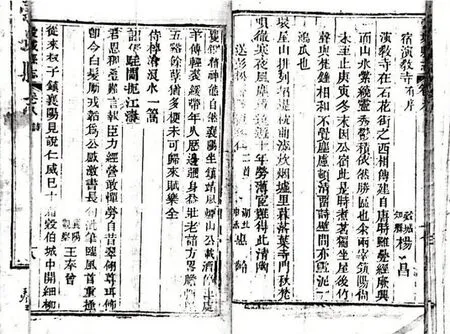

《知县宗景藩种茶说十条》书影

随着经济的兴起,有着靠北水系的襄阳成为“万里茶道”上茶叶及其他货物的航运中转站,“南船北马、总集百货”,从福建武夷山、湖南安化及湖北羊楼洞等地运来的大量砖茶、红茶等,都要在此集散中转,上岸进行陆路运输。谷城地处南河与汉江的交汇处,漕运发达,为鄂西北重要商埠。河南、湖南、山西、陕西等外省的客商和省内各地的生意人来谷城开当铺、建商号,河流两岸的商业街会馆林立、商号众多[4]。清乾隆二十五年《襄阳府志》载,当时的谷城“往来者肩摩趾错,旦晚不绝于途”[5],描绘出人声鼎沸的商业景象。作为茶叶集散地与中转站,贩运而来的茶叶品质优良、成本低廉,可能加剧了本地茶叶种植和生产的衰落。尤其是清代中后期,俄国在羊楼洞设立茶厂,茶叶出口价格每公斤约0.4两银子。明清时期的《南漳县志》记载,“(南漳)旧有茶税,以无商贾往来,废。”以此参考推测,谷城县情况应该相似,茶园面积缩减,茶叶生产受到抑制。那么茶文化是否受茶叶种植缩减的影响而衰落呢?相反,在航运带动贸易发展的情况下,茶文化逐渐发展,并未受到影响,从各文献的记载中可以了解当时谷城百姓的茶事生活。

二、饮茶成为山民的待客礼仪

明清时期,茶广为人民大众所接受,早已成为人们表达尊重和礼节的一部分。无论文人雅士还是乡野山民,以奉茶待客为俗。

在黄定镛纂修的同治六年《谷城县志》上记载着文人陈伦尽出游的一则小故事。陈伦尽作诗《游山行》描写自己与弟弟、仆人一同游山登顶,下山后天色已晚想借宿农家,却偶然碰到了旧时的朋友,朋友立刻“地僻喜客至,欸洽亦何厚,呼童奉山茗,抚席除尘垢”,诗中虽未写陈伦尽游玩的是谷城哪座山,只说“地僻”,那么“呼童奉山茗”中体现了无论在多么偏远的地区,客来敬茶都已成为表达敬意的待客之道,茶叶已经成为礼仪中必不可少的一部分。在《谷城县志》第八卷上,本地文人彭述哲作诗描写当地的山川风貌,他在《玉京山》一诗中描写玉京山鬼斧神工般景色,又言此山“陡峭难登”,接着笔锋一转“茅屋数家住,一带竹树修,野人惊我至,饮以茶数瓯。”攀登陡峭的山峰后,遇到几户人家,“野人惊我至”一方面说明很少有人来这群峰之中打扰山民,地处偏僻的山中,山民的生活多是自给自足的。玉京山如今不可考,但在距离谷城西南24.8 km处有座玉金山,距离赵湾乡东北约10 km,赵湾乡历来也是产茶之乡,亦不知是否是诗人指的那一座山了。

三、以茶作药与“野茗”的盛行

谷城多山地,在县志中数次出现“野茗”“山茗”等词,那么诗歌中提到的“野茗”到底是什么呢?

在谷城山中,明清时期产茶并不普遍,茶却普遍出现在山民日常生活中。《红楼梦》中有记载普通农家1年收入大概10 两银子左右,由此推断经常买茶饮用并不现实。

根据对当地山区习俗的考察推断,这里的野茗很可能是“非茶之茶”的代称,即类茶植物。为了满足生活中饮茶的需求,山区百姓发扬智慧,寻找多种类茶植物来代替,如武当山的“太和茶”,还有至今广为饮用的“三皮罐”“毛冬瓜叶”皆属此类。

太和茶即武当山一带类茶植物的统称。根据《湖北植物志》《竹溪植物志》[6]图谱,野生太和茶是武当山脉一带数种山茶科植物的统称。这种野生“古太和茶树”有一种为细齿叶柃,有祛风除湿、解毒敛疮、止血、止泻之功效;当地称为“苦太和茶”的是翅柃,亦名太和茶、野茶树,在春天摘嫩芽幼叶制茶,有清火解热功效;还有一种野茶,当地俗称“香太和”茶,植物学名叫尖连蕊茶,山茶属植物。谷城县位于武当山东南山麓,地理环境和气候具有延续性,植物资源具有一致性。这些类茶植物现在也依然广泛存在于谷城县等山区,当地村民一直有采摘饮用的习惯。

“三皮罐”是海棠树的叶子晒干以后形成的代茶,至今在湖北山区被广泛饮用,尤其是在夏季,具有消暑解渴、健脾生津之功效。而毛冬瓜叶,即猕猴桃的叶子,晒干后泡水饮用,味苦,具有解毒消肿、祛瘀止痛、止血敛疮之功效。在谷城县五山镇,村民大多知晓此茶,深受喜爱。

茶最初被作药食用,故野茶和类茶植物的饮用有着其药用价值的古风延续,谷城山民饮茶习惯,是先民们适应山区生活的日常,也是茶叶文化不断发展变化的体现,同时,“野茶”也为广大百姓礼仪教化提供了条件与氛围。

四、茶承担人际沟通与调节功能

至明清时期,饮茶之风已经广泛流行于各个阶层之中,谷城也形成了以喝茶休闲为主的“茶庵”、以歇脚住宿为主的“茶饭铺”,这些地方逐渐成为三教九流汇聚、消息互通之所。

在同治十三年《襄阳县志·卷四》上记载,襄阳地区明清时期以来匪患不断,地方发动群众进行举报和剿匪,“集镇村庄、歇店、庙宇、茶庵、嵒洞如有来历不明之人,应驱逐或送官以杜窥伺而绝鉤引。”这里描述“来历不明之人”经常出现的地点包括茶庵,一方面佐证饮茶习俗在襄阳地区的形成与发展;另一方面,茶馆、茶庵鱼龙混杂,各色人等都在此聚集停留,体现了以茶为载体的场所具有的社会性。小小茶庵承载着社会信息交流和传播功能,饮茶成为社交的一种普遍形式。

谷城自汉江至武当山有一条古神道,为古人朝拜及贩运货物所用。这条古神道穿过五山、古均州(丹江口)、房县一带,沿途设置众多的“茶店”,亦称茶坊、茶房。金家店、邱家山、跑马岭(云雾山村)、黄土垭、五陡坡等处的茶馆,主要是为出入均州、房县的马夫、脚夫们歇脚而设置;而黄山垭、谢家湾、下七坪(当时设在斑鸠岩)等处的茶馆也叫“茶饭铺”,不仅售卖茶水,还为往来客商提供食宿,甚至设有牛马栏舍等,供人歇脚、吃饭和投宿。可见,茶的涵义进一步扩大,成为餐饮及服务业的一个象征,尤其是在商旅途中,“茶庵”“茶饭铺”便代表可以休息、养精蓄锐的地方。

在谷城一带,旧时茶馆还具有调解民事纠纷的社会功能,在当地60岁以上的百姓中,可以经常听到“吃讲茶”一词。在旧社会,“吃讲茶”是一种调解民事纠纷的方式。当地民间发生房屋、土地、婚姻、财产、商贸等方面争执,双方便约定好时间,邀请当地权威人士或德高望重的长者一起到茶馆里饮茶谈判。当事双方陈叙理由,进行辩论,最后由权威人士“仲裁”。在闻家畈茶馆、黄峪铺茶馆尤为常见,茶馆成为沟通交流、化解矛盾的“桥梁”,茶客们友好协商、公平裁决,亦成为谷城茶文化功能的一部分。

五、茶成为宗教传播媒介

茶在民众的意识形态和宗教方面亦产生广泛影响。自唐以来,茶文化的发展与儒释道宗教的发展有着深厚的联系,茶提神醒脑的功效被需要参禅打坐、修身养性的僧人自然接受,也为茶赋予了更深的精神内涵。在《谷城县志·卷八》中载有谷城知县杨昌宿演教寺的故事。庚寅年(1830)冬末,杨昌因为公务在演教寺借宿一晚,演教寺在石花街西,“是时煮茗独坐,屋后竹声与梵钟相和,不觉尘虑顿清”,也侧面反映了茶与人的精神之间的共鸣与联系。

谷城知县杨昌《宿演教寺》

在“洋教”之中,茶也被用作礼品和贡品,作为人际沟通的承载。张之洞在《拿获襄阳匪徒讯明惩办折》中指出:“沈家垭地处众山之中,有教堂一所,起自乾隆间”,沈家垭所在地即为木盘山。沈家垭教堂系雍正三年襄阳天主教徒聚集其地后所建。“谷城县,茶园沟方圆50 里出好茶,教会年送佳茗数斤至罗马”[7]。这里也印证了谷城的茶园沟(属紫金镇)近代仍然存在茶叶生产。沈家垭天主堂一直是天主教鄂西北总堂保存至今,现在已成为紫金镇茶园旅游的著名景点。

道光年间当过襄阳知府的周凯在《襄阳必告录》中称:“襄阳向多邪教”,有“清茶门教、牛八教、天主教、十字教”等名目,“其初皆一二奸民为人治病,妄图以祸福煽惑乡愚”,他主张“时加查访,有则立办”。用茶做宗教之名极为不寻常,耐人寻味。从名称来看,“茶门教”中的“茶门”并非地名,而是以茶为媒介,聚集信众的方式。根据“其初皆一二奸民为人治病”的描述,发起者可能将茶赋予了天主教类似“圣饼”的含义,或赋予“免灾”“治病”等功能。这也体现出茶的药用价值及笼络人心的精神力量,茶的功效和仪式感,成为了宗教传播媒介的手段。

如今,谷城县有茶园1 万hm2,茶园风景优美,茶叶香高味醇,闻名遐迩,被评为第二届“中国名茶之乡”,收获赞誉无数。在茶文化历史的长河里,近代文献中这些关于谷城地区茶文化点点滴滴记载,为今人提供一个新角度回顾襄阳茶叶的发展历史,这些记载着饮茶、奉茶、茶礼的古籍与深厚茶文化值得今人挖掘与传承。