补肾健脾方联合二甲双胍缓释片治疗2型糖尿病22例

2020-06-29杨玲

杨 玲

(新蔡县中医院糖尿病科,河南 新蔡 463500)

糖尿病作为一种慢性代谢性疾病,临床有90%以上的患者属于2型糖尿病。本病具有发病率高的特点,并会引起全身各个组织慢性损伤及功能障碍等并发症。本病的发病群体为中老年人群体,病因多为遗传因素、肥胖及不良生活习惯。2型糖尿病以高血糖为主要临床表现,长期较高的血糖水平会损坏胰岛β细胞导致不可逆的β细胞凋亡,导致胰岛功能异常,临床应采取及时有效的治疗措施[1]。临床应控制饮食、口服降糖药以控制血糖水平,提高胰岛素的敏感性,进一步增强胰岛β细胞的功能[2]。二甲双胍缓释片作为临床首选的一种口服降糖药,其安全性与有效性已经得到临床的认可;但是部分患者单用二甲双胍缓释片临床效果不理想[3]。本病病机关键是阴虚为本、燥热为标,脾失健运则水谷精微留滞血中无法濡养周身,应围绕脾肾开展治疗。2016年5月—2018年11月,笔者采用补肾健脾方联合二甲双胍缓释片治疗2型糖尿病22例,总结报道如下。

1 一般资料

选择新蔡县中医院糖尿病科收治的2型糖尿病患者44例,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组。治疗组22例,男12例,女10例;年龄48~76岁,平均(60.26±1.42)岁;病程1~12年,平均(5.2±1.4)年。对照组22例,男9例,女13例;年龄50~79岁,平均 (61.36±1.35)岁;病程1~13年,平均(5.8±1.3)年。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

按照参考文献[4]相关标准。符合多饮、多食、多尿、不明原因引起的体重下降等典型的糖尿病症状和随机血糖≥11.1 mmol/L,空腹血糖(FPG)≥7.0 mmol/L,餐后2 h血糖(2 h PG)≥11.1 mmol/L,糖耐量试验 2 h血糖水平≥11.1 mmol/L。

2.2 中医辨证标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[5]选用与脾肾气虚证相关的指标。主症:食少纳呆,倦怠乏力,手足寒冷,腰膝酸软,小便频多,大便溏薄。次症:脘腹胀满,气短懒言,水肿。舌脉:舌淡胖、有齿痕,苔薄白,脉沉细无力。患者必须符合舌脉的情况下满足至少2项主症及2项次症。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合2型糖尿病的诊断标准;②中医辨证为脾肾气虚型;③年龄45~80岁;④依从性良好,并且签署知情同意书。

3.2 排除病例标准

①诊断为1型糖尿病者;②合并有严重的循环系统、呼吸系统、消化系统等慢性疾病者;③对研究药物过敏者;④精神异常不能配合本研究者。

4 治疗方法

两组均采取控制饮食、坚持运动、规律作息、监测血糖的措施,根据每位患者的具体情况而适当地调整其用药。对照组给予二甲双胍缓释片(由江苏祥瑞药业有限公司生产,国药准字 H20051653,0.5 g/片),0.5 g/次,1次/d,口服。治疗组在对照组治疗基础上给予补肾健脾方治疗,药物组成:黄芪30 g,党参30 g,五味子10 g,玄参10 g,牛膝10 g,丹参10 g,泽泻10 g,山萸肉10 g,麦冬10 g,生地黄10 g,山药10 g,枇杷叶10 g。1 d 1剂,水煎,早晚饭后温服。

两组均于治疗3个月后判定疗效。

5 观测指标

①观察治疗前后患者空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2 h PG)、糖化血红蛋白(HbA1c)及胰岛素抵抗指标[胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)、胰岛β细胞功能指数(HOMA-β)、胰岛素敏感指数(HOMA-IS)];②对临床症状变化和不良反应及临床疗效相关情况予以检测与记录分析。

6 疗效判定标准

按照《中医病证诊断疗效标准》[6]。显效:经过治疗,患者临床症状得到改善,FPG及2 h PG水平下降在正常范围,或降低幅度>40%,HbA1c水平下降在正常范围,或降低幅度>30%。有效:经过治疗,患者临床症状得到改善,同时FPG、2 h PG水平降低幅度>20%,HbA1c水平降低幅度>10%。无效:经过治疗,患者的临床症状并未得到改善,甚至加重, FPG、2 h PG、HbA1c水平没有降低,或仅有非常低的降低幅度。

7 统计学方法

8 结 果

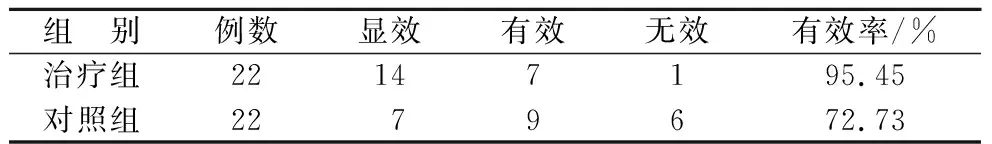

8.1 两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.40,P<0.05,差异有统计学意义。

表1 两组2型糖尿病患者疗效对比 例

8.2 两组治疗前后血糖水平对比

见表2。

表2 两组2型糖尿病患者治疗前后血糖水平对比

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,#P<0.05,##P<0.01。

8.3 两组治疗前后胰岛素抵抗指标对比

见表3。

表3 两组2型糖尿病患者治疗前后胰岛素抵抗指标对比

注:与同组治疗前对比,*P<0.05,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

8.4 两组不良反应对比

对照组出现恶心呕吐6例、腹泻1例、食欲减退2例,未经特殊处理,停药后不适症状消失;治疗组出现恶心呕吐1例、腹胀1例,未经特殊处理,停药后不适症状消失。两组对比,经卡方检验,χ2=5.93,P<0.05,差异有统计学意义。

9 讨 论

2型糖尿病作为一种复杂的慢性代谢性疾病,临床主要以血糖水平居高不下、胰岛素抵抗为特征性表现[7]。该病主要病机一是胰岛素抵抗,减少了机体的胰岛素含量,使胰岛素含量相对不足;二是不可逆的β细胞凋亡而致胰岛功能障碍,使机体的胰岛素分泌功能产生影响,从而引起绝对不足[8]。胰岛素β细胞在本病发展的初期可以发生有效代偿,使糖耐量维持在正常水平,随着病情的不断发展及病程时间的延长,机体内会形成越来越多胰岛淀粉样多肽聚合形成的纤维蛋白,这些纤维蛋白不断沉积在β细胞和毛细血管间,引起胰岛素分泌功能障碍,加速胰岛β细胞的凋亡,患者的血糖水平会显著升高,甚至造成严重并发症的发生[9-10]。本病作为一种相对复杂的疾病类型,其治疗措施主要是调控血糖水平,保护并改善自身残存的胰岛β细胞功能,对代谢紊乱予以纠正,延缓患者的病情发展[11]。二甲双胍缓释片作为治疗2型糖尿病一线口服降糖药,其主要作用机制是提高肌肉、脂肪等外周组织对葡萄糖的摄取和利用,从而抑制肝糖原异生和分解,降低肝葡萄糖输出量和脂肪酸氧化率,使机体的骨骼肌等组织能够合理摄取和利用葡萄糖[12],提高葡萄糖运转能力,加速胰岛素及其活化受体β亚基的酪氨酸激酶相结合,促进糖原合成酶活性及 GLUT4及GLUT1转位,增强胰岛素的敏感性,改善胰岛素抵抗情况,保护与改善胰岛β细胞功能,纠正代谢紊乱,以达到改善患者血糖水平的目的。本药除了具有降低血糖和胰岛素增敏作用外,还具有减肥、调脂、降血压和改善血管反应性等作用,最终实现降低血糖,特别是有效降低空腹血糖的目的[13-15]。二甲双胍缓释片的用药剂量在0.5~2 g/d时会出现明显的疗效依赖性,当剂量维持在1.5 g/d时可对胰岛素抵抗情况予以改善,随着用药剂量的增加,则会增加药物不良反应[16]。

本病属中医学“消渴”范畴[17],主要发病机制包括饮食不节,五脏虚弱,气阴两虚。疾病早期,五脏虚弱容易引发气虚,继而出现气阴两虚,津停气阻、津亏血瘀,脉中瘀阻水、湿、痰、瘀,瘀阻脉中,贯穿于疾病的始终。本病属本虚标实,治疗应以标本兼治、协调阴阳、补脾益气、滋肾养阴、扶正祛邪为主[18]。补肾健脾方方中黄芪升阳补气;丹参、牛膝、山萸肉、生地黄补益肝肾,活血祛瘀,逐瘀通经;党参、玄参、泽泻养血生津,滋阴益气,清热凉血;五味子、麦冬、枇杷叶滋阴润燥,清热泻火,生津止渴;山药温肾阳,滋肾阴。诸药合用,共奏补肾健脾、活血祛瘀之效。现代药理研究显示:黄芪中的黄芪甲苷能够有效控制血糖血脂水平,对于防治2型糖尿病疗效显著[19];丹参的主要成分丹参酮类物质对于胰岛β细胞功能改善作用明显[20];枇杷叶对于胰岛素的分泌具有促进作用;玉竹对胰岛素的敏感度及胰岛β细胞的功能恢复具有良好的改善作用,与西药联合使用能够发挥多因素、多靶点的作用,保护并修复β细胞[21];山药因其主要活性成分具有调节免疫和降血糖的功效而备受关注[22-24]。

综上所述,2型糖尿病患者运用补肾健脾方联合二甲双胍缓释片治疗方案明显优于单纯服用二甲双胍缓释片的治疗方案,能够有效地控制血糖水平,疗效满意,具有临床推广运用。